Accueil > Classiques > Histoire de ma vie, Tome II, de Jacques Casanova

Casanova pour les nuls n°2, pour lycéens et adultes

Histoire de ma vie, Tome II, de Jacques Casanova

Histoire de ma vie, Tome II, de Jacques Casanova

Gallimard, bibliothèque de la Pléiade, 2015 (1797), 1338 p., 65 €.

samedi 20 juillet 2019, par

Six ans après ma lecture du tome I d’Histoire de ma vie, voici celle du tome II, entamée à l’occasion d’un nouveau séjour en Italie commençant par Venise et finissant par Turin, deux des villes évoquées dans ce tome. Ce 2e « Casanova pour les nuls » sera comme le premier, surtout un recueil des bonnes pages et des plus altersexuelles. Les 4 tomes du manuscrit contenus dand ce tome II couvrent la vie de Casanova entre son 2e séjour à Paris et son départ pour Londres, de début janvier 1757 à juin 1763, soit de 32 à 38 ans. Casanova vieillit lentement, et ce jeune coquin devient un joli cochon, qui m’oblige à revoir ce que je disais à propos du tome I : certaines pages sont franchement érotiques, et d’ailleurs si la version Laforgue (la fameuse version arrangée à partir du manuscrit original, publiée de 1826 à 1838) a sans doute caviardé certaines pages consacrées à des épisodes particuliers (homosexualité), elle a au contraire corsé les détails érotiques des scènes d’orgies hétérosexuelles. L’adaptation en bande dessinée de Stefano Mazzotti n’aura connu qu’un tome. L’édition Pléiade est toujours aussi étourdissante de précisions factuelles qui témoignent de recherches forcenées d’une armée de casanovistes dans toute l’Europe. Par exemple, toutes les sommes mentionnées dans les innombrables monnaies européennes, sont transposées non dans la monnaie actuelle, mais en années de salaire moyen, et Casanova est prodigue en ce genre de détails, pour le plaisir des historiens. L’identité de tous les personnages mentionnés, de tous les hôtels a été vérifiée. Entretemps, ma lecture du 1er tome de Monsieur Nicolas de Nicolas Rétif de La Bretonne, paru en 1796, soit deux ans avant la mort de Casanova et que celui-ci a peut-être lu avant de mourir (car les livres publiés en français à cette époque circulaient bien vite dans l’Europe des Lumières), m’a confirmé dans l’idée que ce XVIIIe siècle n’était pas qu’un siècle de libertins aristocratiques, mais que la liberté sexuelle touchait toutes les classes. Les deux livres sont comparables, à ceci près que Rétif était un ouvrier qui gagnait sa vie et la consacrait à ses plaisirs. Les deux ont à peu près le même rapport à la vérité ; le livre de Rétif s’en éloigne sans doute davantage car il est anthume et se présente comme un roman, alors que Casanova ment peut-être moins dans son histoire posthume, malgré les nombreuses inexactitudes factuelles relevées dans l’apparat critique, et se soucie aussi peu de passer pour un saint. L’introduction nous rappelle le parti pris conforme à la demande de l’auteur de respecter sa langue « très italianisante, parfois teintée de vénitien » (p. XI), avec des notes de bas de page répétitives et peu utiles pour nous informer à chaque occurrence, que « à pieds » signifie « à pied » ou « d’abord », « aussitôt » !

Plan de l’article

– Tome quatrième

– Tome cinquième

– Tome sixième

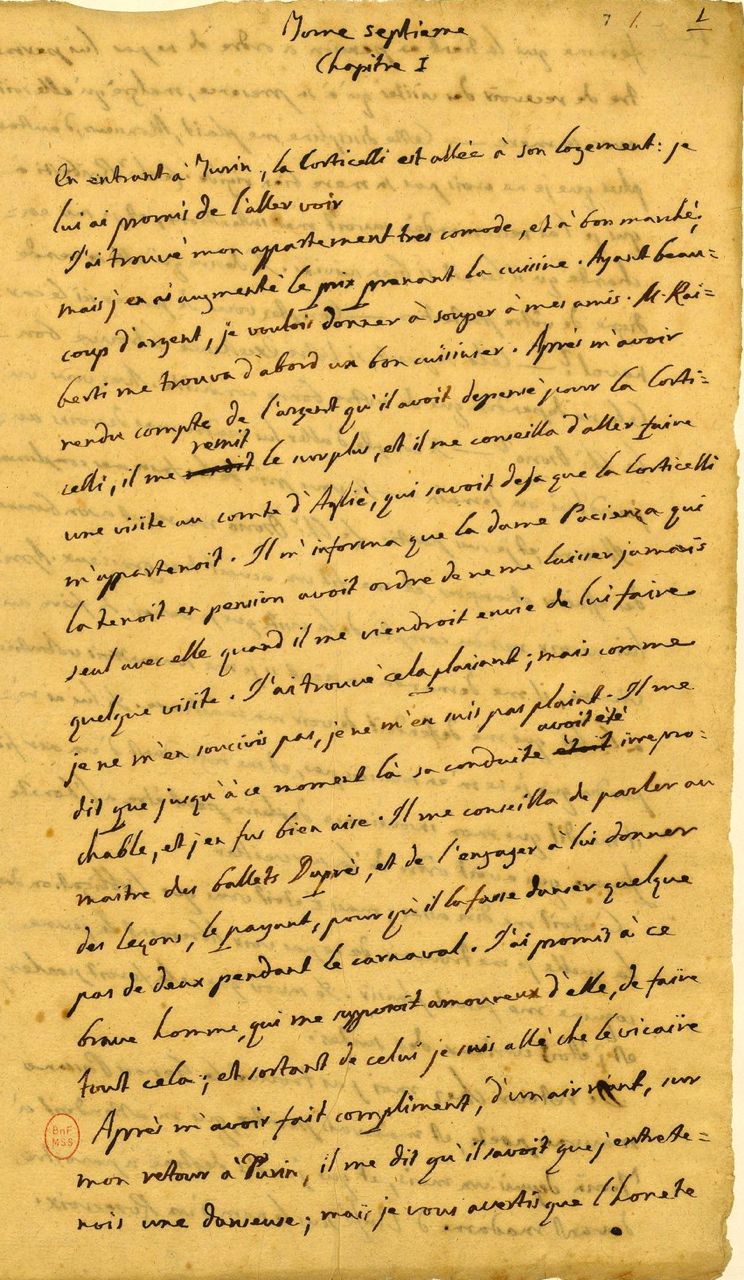

– Tome septième

Tome quatrième

Le tome II de l’édition de la Pléiade couvre du tome quatrième du manuscrit de Casanova jusqu’au tome septième. Arrivé à Paris, Casanova devient fréquemment conteur de sa propre aventure : « je me voyais obligé à faire partout où j’allais la narration de ma fuite ; c’était une corvée, car elle durait deux heures ; mais j’étais en devoir d’être complaisant vis-à-vis de ceux qui s’en montraient curieux, car ils n’auraient pu l’être sans le vif intérêt qu’ils prenaient à ma personne » (p. 6). Il entre immédiatement dans un projet de loterie, qu’il perfectionne grâce à ses compétences mathématiques et statistiques, au bénéfice des finances royales (p. 10). Les aventures sexuelles commencent vite par la rencontre de Tireta, un jeune Vénitien recommandé par une amie, dont Casanova constate de visu que son énorme pénis servira la fortune, dans une scène de candaulisme : « Après table, me parlant de nouveau de la valeur de mon compatriote, elle l’agaça, et lui ambitieux de me convaincre de sa bravoure, lui fit raison à ma présence. Cette vision ne me fit la moindre sensation ; mais voyant la conformation extraordinaire de mon ami, j’ai reconnu qu’il pouvait prétendre à faire fortune partout où il pourrait trouver des femmes à leur aise » (p. 24). Cette circonstance permet à notre héros de draguer la nièce de l’heureuse bénéficiaire, juste sortie d’un couvent, en lui expliquant avec les réticences d’usage le surnom de « Six coups » que sa tante a donné à l’étalon, et voici le moule d’innombrables saynètes érotiques distillées dans ce volume : « Elle me fit voir que mon ami m’était supérieur de deux pouces. — Je crois au contraire que c’est vous qui avez une taille supérieure de deux pouces à la sienne. — Il ne s’agit pas de la taille ; mais d’une autre grandeur, que vous pouvez vous figurer, dans laquelle mon ami est monstrueux. — Monstrueux ! Et qu’est-ce que cela vous fait ? Ne vaut-il pas mieux n’être pas monstrueux ? — C’est vrai et juste, mais sur cet article, certaines femmes, qui ne vous ressemblent pas, aiment la monstruosité » (p. 26). La leçon se poursuit, et l’excitation permet à Casanova de montrer à la nièce, par cette jolie périphrase, « la matière qui placée dans le fourneau qui lui est propre en sort après neuf mois mâle ou femelle » (p. 27). La donzelle « se met à genoux. Dans cette posture, comme elle était courbée, j’allonge une main déterminée par-dessous sa robe, et je trouve dans l’instant une porte parfaitement fermée qui ne pouvait me conduire au bonheur qu’étant abattue » (p. 28). Hélas, on l’interrompt, et puis cette fille de condition lui parle mariage : « l’idée du mariage me faisait frémir : je me connaissais trop pour ne pas prévoir que dans un ménage régulier je deviendrais malheureux, et que par conséquent ma moitié le deviendrait aussi » (p. 30).

Voici l’incroyable scène du supplice du régicide Robert-François Damiens, que C. écrit « Damien ». Avec Tireta, la tante et la nièce, ils assistent à cet « horrible spectacle » depuis une fenêtre, et Tireta en profite : « Étant derrière elle, et fort près, il avait troussé sa robe pour ne pas y mettre les pieds dessus ; et c’était fort bien. Mais après j’ai vu en lorgnant qu’il l’avait troussée un peu trop ; et pour lors déterminé à ne vouloir ni interrompre l’entreprise de mon ami, ni gêner madame XXX, je me suis mis de façon derrière mon adorée que sa tante devait être sûre que ce que Tireta lui faisait ne pouvait être vu ni de moi ni de sa nièce. J’ai entendu des remuements de robe pendant deux heures entières, et trouvant la chose fort plaisante, je ne me suis jamais écarté de la loi que je m’étais faite. J’admirais en moi-même plus encore le bon appétit que la hardiesse de Tireta, car dans celle-ci j’avais été souvent aussi brave que lui. Quand j’ai vu, à la fin de la fonction, Madame XXX se lever, je me suis tourné aussi. J’ai vu mon ami gai, frais et tranquille comme si de rien n’était : mais la dame me parut pensive, et plus sérieuse que d’ordinaire. Elle s’était trouvée dans la fatale nécessité de devoir dissimuler, et souffrir en patience tout ce que le brutal lui avait fait pour ne pas faire rire la Lambertini, et pour ne pas découvrir à sa nièce des mystères qu’elle devait encore ignorer » (p. 36). Voilà une page qui prouve que le marquis de Sade n’était pas si monstrueux en son siècle. J’ignore si Casanova l’a lu sciemment, car Aline et Valcour, premier roman de Sade publié sous son nom ne parut qu’en 1793.

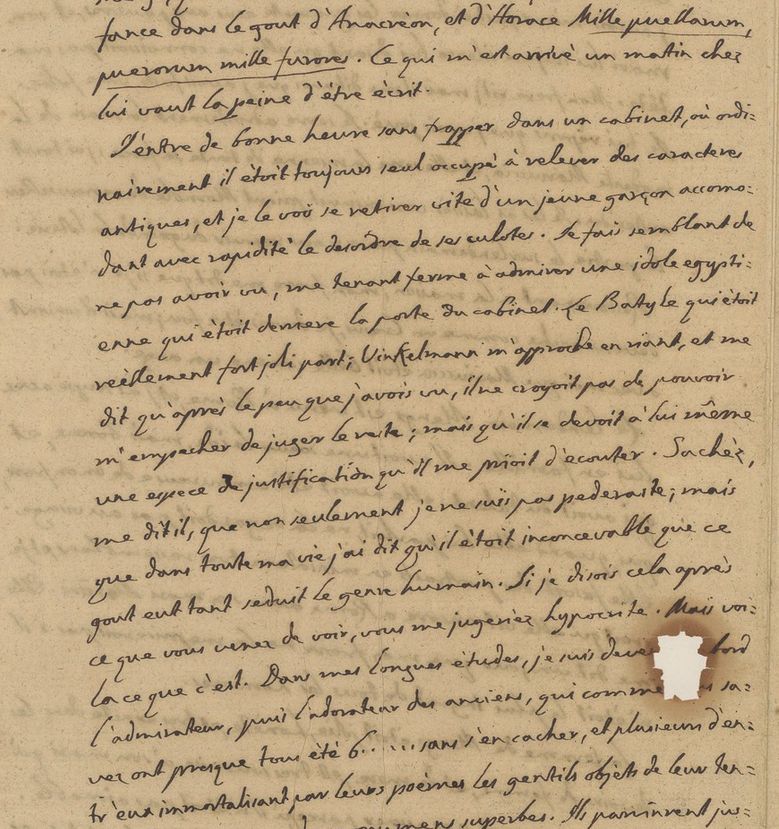

L’exécution de Damiens a donné lieu à des illustrations ; voici une estampe anonyme puisée sur le site Gallica.

Mais l’affaire a des prolongements, et Mme XXX exige que Casanova lui amène le coupable à son insu dans une chambre contiguë à une autre dans laquelle elle lui envoie sa nièce pour qu’il patiente. La nièce s’en amuse beaucoup, précisant que sa tante est laide, et qu’il était utile à Tireta de ne la voir pas : « Je crois qu’il aurait tenté de faire le même tour à toute personne derrière laquelle il se serait trouvé dans ce moment de folie. — Vous pensez juste, car il m’a dit lui-même qu’il était entré, mais qu’à la vérité il ne savait pas où » (p. 43). C. se livre à des comparaisons coquines : « je ne crois pas que chez votre tante cette entrée soit comme par exemple elle serait chez vous » (p. 43). Bref, Tireta obtient une sorte de contrat de gigolo : « Il m’a conté à son réveil qu’il s’était vendu pour un an pour vingt-cinq louis par mois, logé, et nourri. — Je te fais mon compliment. Elle m’a dit que tu es une créature au-dessus de l’espèce humaine. — J’ai travaillé pour cela toute la nuit » (p. 46). Étant en même temps amoureux de la fille de la comédienne Silvia, C. disserte sur l’amour : « Nous nous plaignons des femmes qui, malgré qu’elles nous aiment et qu’elles soient sûres d’être aimées, nous refusent leurs faveurs ; et nous avons tort. Si ces femmes-là nous aiment, elles doivent craindre de nous perdre, et par conséquent elles doivent faire tout ce qu’elles peuvent pour tenir toujours vivant le désir que nous avons de parvenir à les posséder. Si nous y parvenons, il est certain que nous ne les désirerons plus, car on ne désire pas ce qu’on possède : les femmes donc ont raison de se refuser à nos désirs. Mais si les désirs des deux sexes sont égaux pourquoi n’arrive-t-il jamais qu’un homme se refuse à une femme qu’il aime, et qui le sollicite ? » (p. 47).

Casanova s’essaie à une carrière d’espion, ce qui le met en contact avec un abbé de Laville, qui fait couple avec un certain Garnier : « L’héritier de tout ce qu’il possédait fut Garnier, homme de fortune, qui avait été cuisinier de M. d’Argenson, et qui était devenu riche, tirant grand parti de l’amitié que l’abbé de Laville eut toujours pour lui. Ces deux amis à peu près du même âge déposèrent leur testament entre les mains d’un notaire, dans lequel l’un était institué par l’autre héritier universel de tout ce qu’il possédait. Celui qui survécut fut Garnier » (p. 54). Je passe les mésaventures rocambolesques mais éphémères de Casanova espion. Le voilà à nouveau à Paris, et occupé des « beautés mercenaires qui brillaient sur le grand trottoir et qui faisaient parler d’elles ; mais celles qui m’occupaient le plus étaient les entretenues, et les autres qui ne prétendaient appartenir au public que parce qu’elles chantaient, dansaient ou jouaient la comédie. Se reconnaissant, pour tout le reste, très libres, elles jouissaient de leur droit se donnant tour à tour or à l’amour, or à l’argent, et quelquefois à l’un et à l’autre en même temps. Je m’étais faufilé avec toutes très facilement. Les foyers des théâtres sont le noble marché où les amateurs vont exercer leur talent pour nouer des intrigues » (p. 68). Ce milieu préfigure celui de Nana de Zola. Une saynète correspond à cette époque : un La Tour d’Auvergne raccompagne Casanova et l’une de ces donzelles allongée sur eux dans une voiture faite pour deux. Casanova, croyant sans doute trousser la donzelle, se voit apostropher par l’autre galant : « je vous sais gré, mon cher ami, d’une politesse de votre pays dont je ne me croyais plus digne : j’espère que ce ne soit pas une méprise. À ces terribles mots, j’étends ma main, et je sens la manche de son habit : il n’y a point de présence d’esprit dans ces moments-là, d’autant plus que ces paroles furent suivies d’un rire qui aurait démonté l’homme le plus aguerri » (p. 71). Comme le quiproquo devient plaisanterie en société, Casanova ne se démonte pas « en me disant guéri de la passion que j’avais conçue pour lui » (p. 72). Cela en dit long sur la perception réelle de l’altersexualité à l’époque. On fait souvent état de quelques rarissimes exécutions de sodomites, mais on oublie de rappeler ces anecdotes.

À cause d’une dette Casanova doit se battre en duel contre cet homme qu’il estime, et ils conviennent de s’arrêter au premier sang. Casanova utilise sa « botte droite », dont il fera encore usage à plusieurs reprises, et se réjouit de ce que la blessure qu’il a infligée est superficielle ; ils restent amis. On pourrait lire cet épisode comme une confirmation du quiproquo sexuel qui précède. C’est La Tour qui présente Casanova à la marquise d’Urfé, passionnée jusqu’à la folie d’ésotérisme et du grand œuvre. Le serment de la Rose-Croix n’est pas possible entre homme et femme « car la femme n’a point de verbe » (entendez sexe, nommé « cuisse » dans le serment, où l’on est censé poser la main). Chez la marquise, il rencontre certaines personnalités qui donnent lieu à des portraits détachés, comme celui d’un certain « chevalier d’Arzigni, homme de quatre-vingt-dix ans qu’on appelait le doyen des petits-maîtres, et qui ayant été de la cour de Louis XIV en avait toute la politesse, et en savait les petites histoires. Cet homme m’amusa infiniment, il mettait du rouge, sur ses habits on voyait les pompons de son siècle, il se donna pour tendrement attaché à sa maîtresse qui lui tenait une petite maison où il soupait tous les jours en compagnie de ses amies toutes jeunes, et charmantes qui quittaient toutes les sociétés pour la sienne ; mais malgré cela il n’était pas tenté de lui faire des infidélités, car il couchait avec elle toutes les nuits. Cet homme aimable malgré que décrépit, et tremblotant avait une douceur de caractère et des manières si singulières que j’ai cru vrai tout ce qu’il disait. Sa propreté était extrême. Un grand bouquet à la première boutonnière de son habit composé de tubéreuses et de jonquilles, avec une forte odeur d’ambre qui sortait de sa pommade qui tenait attachés à la tête des cheveux postiches comme ses sourcils, et ses dents exhalaient une odeur extrêmement forte, qui ne déplaisait pas à Mme d’Urfé, mais qui m’était insoutenable. Sans cela je me serais procuré sa société le plus souvent que j’aurai pu. M. d’Arzigni était épicurien par système avec une tranquillité étonnante ; il dit qu’il aurait signé à recevoir vingt-quatre coups de bâton tous les matins si cela pouvait le rendre sûr de ne pas mourir dans les vingt-quatre heures, et que plus il vieillirait, plus il accorderait la bastonnade plus ample » (p. 83). Dans son film Le Casanova de Fellini (1976), Federico Fellini accorde une place aux affaires de son héros avec la marquise, qui sont des épisodes éminemment felliniens. D’abord réticent, Casanova lie une société étroite avec la marquise, car il est versé en sciences occultes, même s’il est moins crédule qu’elle, et ne cache pas qu’il pensait tirer profit de sa crédulité. « Je pouvais lui dire la vérité, que le calcul même qui m’avait servi à déchiffrer le manuscrit m’avait fait apprendre le mot ; mais il me vint le caprice de lui dire qu’un Génie me l’avait révélé. Cette fausse confidence fut celle qui mit madame d’Urfé dans mes fers. Je me suis rendu ce jour-là l’arbitre de son âme ; et j’ai abusé de mon pouvoir. Toutes les fois que je m’en souviens, je m’en sens affligé, et honteux ; et j’en fais la pénitence actuellement dans l’obligation où je me suis mis de dire la vérité écrivant mes mémoires » (p. 85). D’après l’apparat critique, effectivement, s’il est loin de dire toute la vérité et de ne pas mélanger volontairement ou non les faits, Casanova est moins affabulateur dans Histoire de ma vie que Rétif de La Bretonne.

Casanova fait un séjour à Amsterdam, où il fait la connaissance d’une jeune Esther de 14 ans que son père laisse libre, à sa grande surprise : « je vois que vous ne connaissez pas les mœurs de la Hollande. Les filles chez nous jouissent d’une honnête liberté : elles ne la perdent que lorsqu’elles se marient ». C. se retrouve seul avec la fille dans une voiture : « Je me demandais, si je devais me souvenir que j’étais un grand libertin, ou si je devais l’oublier » (p. 96). Le concert auquel il assiste en cette compagnie le fait retrouver la chanteuse Thérèse : « Je l’avais connue dix-huit ans avant cette époque, lorsque le vieux sénateur Malipiero m’avait donné des coups de canne pour m’avoir surpris en délit d’enfants avec elle » (p. 98). C. est fort généreux sur l’assiette que Thérèse fait circuler après le concert, et il remarque que la petite fille de la chanteuse avait « ma même physionomie ». Il retrouve Thérèse qui au lieu de leur fille de six ans, accepte de lui confier leur fils de douze ans, dont elle ne peut payer la pension (p. 101). Dans un bordel il retrouve une autre fille qui, ne le reconnaissant pas, lui raconte qu’elle a été victime d’un « coureur » à l’âge de 14 ans : « Terre du Frioul, dix-huit ans, un coureur, je me sens ému, je la regarde attentivement, et je reconnais Lucie de Pasean ; mais je me garde bien de sortir de mon ton d’indifférence. La débauche beaucoup plus que l’âge avait flétri sa figure et toutes ses adjacences. Lucie, la tendre, la jolie, la naïve Lucie, que j’avais tant aimée, et que j’avais épargnée par sentiment dans cet état, devenue laide, et dégoûtante dans un bordel d’Amsterdam ! » (p. 118). De retour à Paris, Casanova s’installe vers l’actuelle gare Saint-Lazare : « Je demeurais à la campagne, et dans un quart d’heure j’étais partout où je voulais dans la ville. Mon cocher allait comme le vent, mes chevaux étant de ceux qu’on appelle enragés faits exprès pour ne pas être épargnés. Des chevaux pareils rebuts de l’écurie du roi étaient un luxe. Quand il m’en crevait un je le remplaçais moyennant deux cents francs. Un des plus grands plaisirs de Paris est celui d’aller vite » (p. 137). Une certaine miss donc C. est amoureux, fait appel à lui car elle est enceinte (pas de lui) et veut avorter. Il s’en réjouit car il pense ainsi arriver à ses fins avec elle. L’avortement est trop risqué : « Scélératesse à part, ma chère Miss, l’avortement n’est pas en notre pouvoir. Si les moyens qu’on emploie pour se le procurer sont doux, leur effet est douteux. S’ils sont violents ils mettent en danger de mort la femme enceinte. Je ne m’exposerai jamais au risque de devenir votre bourreau ; mais je ne vous abandonnerai pas. Votre honneur m’est aussi cher que votre vie » (p. 142). C. doit aussi aider le frère de la miss, qui en est à sa troisième chaude pisse à 14 ans, « qu’il avait gagnée allant tout seul dans un mauvais lieu » (p. 148). Mme D’Urfé fournit d’un manuscrit un moyen original d’avorter, qui vaut son pesant de moutarde : « La femme qui aspirait à vider sa matrice, devait mettre une portion de cet opiat au bout d’un suffisant cylindre, l’introduire dans le vagin agitant cette partie de chair ronde qui est dans l’endroit le plus élevé de son cela. Le cylindre devait en même temps agiter le canal touchant la porte fermée de la petite maison où se trouvait le petit ennemi qu’on voulait faire sortir. Ce manège répliqué trois ou quatre fois par jour six à sept jours de suite affaiblissait tellement la petite porte, qu’à la fin elle s’ouvrait, et le fœtus tombait dehors » (p. 149). C. trouve le moyen absurde, mais espère « qu’elle pourrait peut-être avoir besoin de moi dans l’introduction du cylindre ». Il la convainc donc que le meilleur cylindre serait un objet naturel, et s’offre à l’aider en toute discrétion, ce qui donne lieu à une superbe page pornographique : « Nous nous déshabillons vite vite sans le moindre de ces avant-coureurs qui précèdent toujours cet exploit quand il est amené par l’amour. Tous les deux à notre rôle nous le jouions à la perfection. Dans une contenance très sérieuse nous avions l’air qu’ont le chirurgien qui s’apprête à une opération, et le client qui s’y soumet. Miss était l’opérateur. Elle met la boîte ouverte à sa droite, puis elle se couche sur le dos, et écartant ses cuisses, et élevant ses genoux, elle s’arque, et en même temps à la clarté de la bougie que je tenais dans ma main gauche, elle place un petit bonnet d’Aroph sur la tête de l’être qui devait la porter à l’orifice où l’amalgamation devait se faire. L’étonnant est que nous ni ne riions, ni n’avions envie de rire, tant nous étions à notre rôle. Après l’introduction complète, la timide Miss éteignit la bougie ; mais deux minutes après elle dut se contenter que je la rallume. L’affaire avait été faite à la perfection pour ce qui me regardait ; mais elle doutait d’elle. Je lui ai dit obligeamment que je n’étais pas fâché de répéter la besogne. […] Pour cette seconde fois l’application du remède dura un quart d’heure, et elle m’assura qu’elle avait été parfaite. J’en étais sûr. Elle me fit voir d’un air qui expliquait amour et reconnaissance, que l’amalgamation avait été double, car ce qu’il y avait du sien était très visible » (p. 157). Et il y aura un troisième couvert ! La donzelle n’est pas si dupe : « Elle me dit à la dernière séparation que tout ce que nous avions fait devait nous paraître plus propre à engendrer dans son organe une superfétation qu’à lui causer un dégoût dont la conséquence serait de lui faire rejeter le fruit dont il était dépositaire » (p. 158). « Superfétation », c’est-à-dire conception d’un second fœtus, jumeau différé du même ou d’un autre père. J’apprécie une notation comme « On ne jase pas à Paris quand on va à un théâtre pour entendre de la musique » (p. 159), après avoir remarqué à la Fenice de Venise la propension à la jactance préservée trois siècles après ! La rencontre avec Rousseau est expéditive, et écrite longtemps après la mort du philosophe, elle n’est guère à l’honneur de Casanova : « Dans ces jours-là, Mme d’Urfé ayant envie de connaître J.-J. Rousseau, nous sommes allés à Montmorenci lui faire une visite, lui portant de la musique qu’il copiait merveilleusement bien. On lui payait le double de l’argent qu’on aurait payé à un autre ; mais il se rendait garant qu’on n’y trouverait pas des fautes. Il vivait de cela.

Nous trouvâmes l’homme qui raisonnait juste, qui avait un maintien simple, et modeste ; mais qui ne se distinguait en rien ni par sa personne, ni par son esprit. Nous ne trouvâmes pas ce qu’on appelle un aimable homme. Il nous parut un peu impoli, et il n’a pas fallu davantage pour qu’il paraisse à madame d’Urfé malhonnête. Nous vîmes une femme, dont nous avions déjà entendu parler. Elle ne nous a qu’à peine regardés. Nous retournâmes à Paris riant de la singularité de ce philosophe » (p. 170). Casanova est troublé par les premières amours de son fils avec une jeune fille, à la limite de l’inceste : « Tout ce dialogue n’a servi qu’à me rendre invinciblement amoureux de sa jeune maîtresse. Je l’ai laissé après lui avoir demandé à quelle heure elle lui portait à déjeuner. Je ne pouvais ni haïr, ni mettre des obstacles à la tendresse réciproque de ces deux jeunes cœurs ; mais il me semblait que la moindre récompense qu’ils devaient à ma tolérance était celle de me permettre d’être au moins une fois témoin de leurs transports amoureux » (p. 173). Ben voyons ! À cette époque Casanova installe une fabrique de tissus de qualité, avec lesquels il espère faire fortune. Il séduit l’une de ses clientes, qui lui apprend qu’elle a souhaité se marier bien vite. La raison ? « Parce que je savais que le duc d’Elbeuf à son retour de la campagne m’aurait obligée à devenir la femme d’un homme que j’abhorrais, et qui me voulait à toute force. — Qui est donc cet homme qui te faisait horreur ? — C’est un de ses mignons. Un lâche infâme cochon. Monstre ! Il couche avec son maître qui à l’âge de quatre-vingt-quatre ans prétend d’être devenu femme, et de ne pouvoir vivre qu’avec un pareil époux. — Est-il bel homme ? — Tout le monde le dit, mais je le trouve horrible » (p. 196). Voilà le genre d’anecdotes qui me fait croire que la liberté sexuelle réelle de l’époque était bien autre que le souvenir hypertrophié par notre mémoire victimaire, de quelques exécutions capitales. Casanova retourne à Amsterdam où il retrouve Esther. Il fréquente un bordel avec un ami, et voilà comment ils se comportent avec des filles qui se font passer pour « de condition » : « Je n’avais pas envie de faire le fou ; mais Rigerbos veut rire, il veut boucaner, elles veulent faire les réservées, il les met en ridicule, je suis son ton, elles prennent le parti de se conformer, et après les avoir mises en état de nature nous faisons d’elles en troquant souvent tout ce que la brutalité suggère à ceux qui ne vont dans ces endroits-là que pour rire. » Il quitte Amsterdam pour l’Allemagne, seulement accompagné de son fidèle Leduc : « C’était un Espagnol qui avait dix-huit ans, et que j’aimais parce que personne ne coiffait mieux que lui » (p. 202). On aimerait lire un sous texte sous cette déclaration laconique pour ce jeune Figaro. Sur la route de « Studgard », il rencontre dans un théâtre une certaine Toscani et sa fille : « Sa mère était impatiente de voir comment le duc trouverait sa fille qu’elle avait déjà dès son enfance destinée à la paillardise de ce prince, qui malgré qu’il eût alors une maîtresse en titre, voulait avoir toutes les figurantes dans ses ballets dans lesquelles il trouvait quelque mérite. La Toscani m’assura en soupant que sa petite était toute neuve, et elle me jura que le duc ne l’aurait qu’après avoir chassé la régnante, et lui avoir donné sa place » (p. 257).

Tome cinquième

À Studgard, C. retrouve des connaissances : « Après la Curtz j’ai vu la petite Vulcani que j’avais connue à Dresde qui me surprit me présentant son mari qui me sauta au cou. C’était Balletti le cadet, frère de mon infidèle [Manon], garçon rempli de talent, et d’esprit que j’aimais à la folie » (p. 265). C. se voit victime d’une machination par des officiers, et menacé d’être enrôlé, ce qui nous vaut un emploi rare du mot « orgasme » : « L’avocat partit, et me laissa pétrifié. Sa narration me mit dans un si fort orgasme qu’en moins d’une heure il me parut que tous les fluides de mon individu cherchaient une issue pour évacuer la place qu’ils occupaient. Moi, réduit en chemise, et fait soldat ! » (p. 272). Il s’enfuit par ruse, et passe en Suisse, où lui vient le projet de se faire moine. Mais aussitôt, au concert : « malgré ma récente conversion j’en voyais trois ou quatre qui me revenaient, et qui avaient les yeux sur moi auxquelles j’aurais volontiers conté fleurette » (p. 285). C’est encore une saynète libertine pour séduire une femme qu’il a remarquée dans un groupe de quatre dévotes : il prend le rôle d’un sommelier pour les servir à table et se faire discrètement reconnaître de la belle : « J’avais caché sous les manches de ma veste mes manchettes qui étaient de point à l’aiguille, et je l’avais boutonnée au poignet, mais le jabot sortant un peu de l’ouverture, elle l’aperçoit, et me dit : — Attendez attendez. — Que souhaitez-vous Madame ? — Laissez-moi voir donc. Voilà des dentelles superbes. — Oui madame, on me l’a dit ; mais elles sont vieilles. C’est un seigneur italien qui a logé ici qui m’en a fait présent. En lui disant cela je laissais qu’elle tirât dehors toute la manchette ; ce qu’elle faisait lentement sans me regarder, en me mettant en même temps très à mon aise pour que je pusse me rassasier de sa charmante figure. » Cela culmine avec une scène fétichiste qui a dû faire couler du sperme aux lecteurs du XIXe siècle : « M’étant alors mis à genoux devant elle, elle me livra ses jambes poursuivant à écrire ; j’ai délacé ses bottes, je les lui ai ôtées, puis j’ai débouclé la jarretière de ses culottes pour la déchausser et me procurer le plaisir de voir et encore plus de toucher ses mollets, mais elle me dit en interrompant son écriture : — En voilà assez, en voilà assez, je ne m’apercevais pas que vous vous donniez tant de peine » (p. 289). Mais ces préliminaires échouent, et C. se dédommage à sa façon, cherchant un bordel discret où « passer une couple d’heures avec quelque beauté enfantine, et mercenaire » […] « je me suis assez bien amusé avec deux jeunes ouvrières jusqu’à minuit » (p. 292). Quel âge attribuer aux mots « enfantine » et « jeunes » ? À Soleure, il est reçu par M. de Chavigni, ancien ambassadeur à Venise, qui se fait son confident & complice pour séduire cette femme : « Laissez-moi rire. J’ai été jeune ; et des beaux yeux m’ont souvent fait faire aussi des mascarades. Aujourd’hui à table vous persiflerez les deux méchantes, mais plaisantant. La chose est si simple que M. de = même en rira. Sa femme ne peut pas ignorer que vous l’aimez ? — Elle doit m’avoir vu l’âme quoique je ne l’aie que débottée. — C’est comique » (p. 299). C. fait semblant de courtiser la laide Mme F. pour détourner les soupçons. C’est lors de cette aventure galante que l’ambassadeur appelle Casanova en public par le nom de Seingalt, dont c’est la première occurrence dans le texte : « montez avec moi dans ma voiture, dit l’ambassadeur à Mons. =, et nous parlerons de notre affaire. M. de Seingalt aura l’honneur de servir dans la vôtre madame votre épouse » (p. 302). Casanova se tape donc la dame dans la voiture, et comme elle se trouve toute enflammée au moment de sortir, il a l’idée de leur faire prendre un « sternutatoire » qui les fait « éternuer un bon quart d’heure » pour justifier la rougeur. Sur les conseils de l’ambassadeur, C. s’établit à la campagne pour pouvoir jouir de la belle sans éveiller les soupçons du mari dont il a fait arranger les affaires par l’ambassadeur. Il faut composer avec les mœurs conjugales : « Le lendemain vers le soir j’ai dit à Mme = qu’ayant toutes les clefs je pouvais entrer chez elle, et dans son lit à toute heure. Elle me répondit qu’elle s’attendait à avoir près d’elle son mari, car il lui avait dit les douceurs qu’il était accoutumé à lui dire lorsqu’il en avait fait le projet ; mais que cela pourrait se faire dans la nuit suivante, car il ne lui était jamais arrivé d’avoir envie de rire deux jours de suite » (p. 323). L’épisode est un conte libertin à rebondissements des mieux tournés : il retrouve dans l’obscurité sa belle : « J’ouvre la porte de la seconde antichambre, et je me sens saisi. La main qu’elle met sur ma bouche m’instruit que je dois m’abstenir de parler. Nous nous laissons tomber sur un grand canapé, et dans le moment je me trouve au comble de mes vœux. Nous étions au solstice. N’ayant devant moi que deux heures je n’en ai pas perdu une seule minute : je les ai employées à réitérer les témoignages du feu qui me dévorait à la femme divine que j’étais sûr de serrer entre mes bras. Je trouvais que le parti qu’elle avait pris de ne pas m’attendre dans son lit avait été unique, puisque le bruit des baisers aurait pu réveiller le mari. Ses fureurs qui paraissaient surpasser les miennes élevaient mon âme au ciel, et je me tenais pour convaincu qu’entre toutes les conquêtes que j’avais faites celle-là était la première dont à juste titre je pouvais me glorifier » (p. 325). Or le lendemain matin, patatras, la belle Mme = lui déclare qu’elle l’a attendu toute la nuit en vain, alors que la F…, l’air enjoué, s’en va. C. réalise horrifié que c’est la laide qu’il s’est tapée dans le noir. « Je me trouve donc dans l’affreuse certitude d’avoir passé deux heures avec un monstre sorti de l’enfer, et la pensée qui me tue c’est que je ne peux pas nier de m’être trouvé heureux. C’est ce je ne peux pas me pardonner, car la différence d’une à l’autre était immense, et sujette au jugement infaillible de tous mes sens, dont cependant la vue, et l’ouïe ne pouvaient pas être de la partie. Mais cela ne suffit pas pour que je puisse me pardonner. Le seul tact devait me suffire. J’ai maudit l’amour, la nature, et ma lâche faiblesse quand j’ai consenti à recevoir chez moi le monstre qui avait déshonoré mon ange, et qui m’avait rendu méprisable à moi-même. Je me suis dans ce moment-là condamné à mort ; mais bien déterminé à mettre en morceaux avec mes propres mains, avant de cesser de vivre, la Mégère qui m’avait rendu le plus malheureux des hommes » (p. 326). Cerise sur le gâteau, la F… lui écrit qu’elle souffre d’une MST depuis dix ans, qu’elle lui a sans doute transmise, et lui recommande de ne pas se faire soigner à Soleure car cela la désignerait. Or comme dans les contes libertins tout arrive à point, il se trouve que le lendemain matin, il apprend que son fidèle Leduc a la « vérole » : « Comme je craignais d’être dans le même état, je plaignais mon pauvre Espagnol, qui à la fin avait la maudite peste pour la première fois tandis que j’étais peut-être à ma vingtième. Il est vrai que j’avais quatorze ans plus que lui » (p. 333). Les notes précisent que l’ensemble d’Histoire de ma vie ne fait état que de 11 maladies vénériennes. Sa jeune gouvernante la Dubois s’intéresse à ses affaires, et lui propose une amitié sans amour qu’il prétend accepter : « Ma gouvernante était trop aimable, et trop sage : il était impossible que je n’en devinsse amoureux » (p. 335). Ils inventent donc d’utiliser la maladie opportune de Leduc pour faire croire à la F… qu’elle a baisé avec lui et non avec C. Il lui écrit un premier billet : « Je me porte bien, mais je ne me soucie pas de vous en convaincre pour vous démontrer que ce n’est pas moi qui ai joui de votre carcasse » (p. 337). Peu de temps après il ajoute un second billet où il raconte que son valet qui vient de développer la vérole lui a raconté qu’il l’avait vue entrer en secret dans le cabinet de Mme =, et qu’il l’avait suivie par curiosité, mais que lui ayant mis la main sur la bouche, il aurait profité de l’aubaine. Il envoie Leduc chez la laide réclamer 25 louis pour se soigner, sous peine de publier l’affaire. Quelle vengeance ! L’amitié de C. et de sa bonne tourne vite à l’amour à l’occasion d’un récit : « la bonne me demanda après souper si en Hollande j’avais été amoureux. Je lui ai alors conté ce qui m’était arrivé avec Esther ; mais lorsque je suis arrivé à l’endroit de l’examen des nymphes pour trouver le petit signe qui n’était connu que d’elle, ma charmante bonne courut à moi pour me fermer la bouche se pâmant de rire, et tombant entre mes bras. Pour lors je n’ai pu me tenir de chercher sur son cela quelque signe aussi, et dans la fougue de son rire elle ne put me faire qu’une très petite résistance. Ne pouvant pas aller à la grande conclusion à cause de mon état j’ai imploré sa complaisance pour m’aider à une crise qui m’était devenue nécessaire, lui rendant en même temps le même doux service » (p. 345). Mme = apprend en même temps les deux ruses : « Mais actuellement qu’elle sait qu’elle s’est donnée à un domestique ; et après la cruelle visite qu’elle a dû souffrir, elle doit mourir de honte, et de rage. Ce qui m’étonne est qu’elle l’ait cru, car il a quatre pouces moins que vous : et encore peut-elle croire qu’un valet fasse cela comme vous devez l’avoir fait ? Je suis sûre que dans ce moment elle en est amoureuse. Vingt-cinq louis ! C’est clair. Il se serait contenté de dix. Quel bonheur que ce garçon se soit trouvé malade si à propos ! » (p. 347). Certes un esprit quelque peu mal tourné pourrait lire entre les lignes qu’une telle concomitance ne serait pas due forcément au hasard, et que ce si jeune domestique tellement aimé de son maître aurait pu aussi partager ses maladies sans le truchement d’aucune femme… À Berne, Casanova se rend d’abord seul, puis avec sa bonne aux bains, où d’accortes servantes s’enferment nues avec les clients dans des cabines. Comme la sienne est fort jolie mais qu’il ne se la fait pas, il en disserte plaisamment :

« J’avais déjà vu, quoique sans m’y arrêter, que cette servante avait tout ce qu’un amant passionné se figure de plus beau dans un objet dont il est épris. Il est vrai que je sentais que ses mains n’étaient pas douces, et qu’il se pouvait que sa peau au tact ne le fût pas non plus, et je ne voyais pas sur son visage l’air distingué que nous appelons de noblesse, et le riant que l’éducation donne pour annoncer la douceur, ni le fin regard qui indique des sous-entendus, ni les grimaces agréables de la réserve, du respect, de la timidité et de la pudeur. À cela près ma Suissesse à l’âge de dix-huit ans avait tout pour plaire à un homme qui se portait bien, et qui n’était pas ennemi de la nature ; mais malgré cela elle ne me tentait pas.

Eh quoi ! Me disais-je ; cette servante est belle, ses yeux sont bien fendus, ses dents sont blanches, l’incarnat de son teint est le garant de sa santé, et elle ne me fait aucune sensation ? Je la vois toute nue, et elle ne me cause la moindre émotion ? Pourquoi ? Ce ne peut être parce qu’elle n’a rien de ce que la coquetterie emprunte pour faire naître l’amour. Nous n’aimons donc que l’artifice, et le faux, et le vrai ne nous séduit plus lorsqu’un vain appareil n’en est pas l’avant-coureur. Si dans l’habitude que nous nous sommes faite d’aller vêtus, et non pas tout nus, le visage qu’on laisse voir à tout le monde est ce qui importe le moins, pourquoi faut-il qu’on fasse devenir ce visage le principal ? Pourquoi est-ce lui qui nous fait devenir amoureux ? Pourquoi est-ce sur son témoignage unique que nous décidons de la beauté d’une femme, et pourquoi parvenons-nous jusqu’à lui pardonner, si les parties qu’elle ne nous montre pas sont tout le contraire de ce que la jolie figure nous les a fait juger ? Ne serait-il pas plus naturel et plus conforme à la raison, et ne vaudrait-il pas mieux aller toujours avec le visage couvert, et le reste tout nu, et devenir amoureux ainsi d’un objet, ne désirant autre chose pour couronner notre flamme qu’une physionomie qui répondrait aux charmes qui nous auraient déjà fait devenir amoureux ? Sans doute cela vaudrait mieux, car on ne deviendrait alors amoureux que de la beauté parfaite, et on pardonnerait facilement quand à la levée du masque on trouverait laid le visage que nous nous serions figuré beau. Il arriverait de là que seules les femmes qui auraient une figure laide seraient celles qui ne pourraient jamais se résoudre à la découvrir, et que les seules faciles seraient les belles ; mais les laides ne nous feraient pas au moins soupirer pour la jouissance : elles nous accorderaient tout pour n’être pas forcées à se découvrir, et elles n’y parviendraient à la fin que lorsque par la jouissance de leurs véritables charmes elles nous auraient convaincus que nous pouvons facilement nous passer de la beauté d’une figure. Il est d’ailleurs évident et incontestable que l’inconstance en amour n’existe qu’à cause de la diversité des figures. Si on ne les voyait pas l’homme se conserverait toujours amoureux constant de la première qui lui aurait plu » (p. 353).

Lisez un article à propos de ces fameux bains de Berne. J’ai inclus ce texte dans l’article Corps naturel, corps artificiel.

Il retourne aux bains avec sa bonne travestie en homme, et les voilà dans une cabine à quatre, avec peep show lesbien : « Les deux servantes, qui s’étaient déjà trouvées plusieurs fois dans des parties pareilles, se mirent en position de nous divertir avec un spectacle qui m’était très bien connu ; mais que ma bonne trouva tout à fait nouveau. Elles commencèrent à faire ensemble la même chose qu’elles me voyaient faire avec la Dubois. Elle les regardait très surprise de la fureur avec laquelle la servante que j’avais prise jouait vis-à-vis de l’autre le rôle d’homme. J’en étais aussi un peu étonné, malgré les fureurs que M. M., et C. C. avaient offertes à mes yeux six ans avant ce temps-là, et dont il était impossible de s’imaginer quelque chose de plus beau. Je n’aurais jamais cru que quelque chose pût me distraire ayant entre mes bras pour la première fois une femme que j’aimais, et qui possédait parfaitement tout ce qui pouvait intéresser mes sens ; mais l’étrange lutte dans laquelle les deux jeunes ménades se débattaient l’occupait aussi. Elle me dit que la prétendue fille que j’avais prise était un garçon malgré sa gorge, et qu’elle venait de le voir. Je me tourne, et la fille même, me voyant curieux, met devant mes yeux un clitoris ; mais monstrueux et raide. Je dis ce que c’était à ma bonne tout ébahie, elle me répond que ce ne pouvait pas être cela, je le lui fais toucher et examiner, et elle doit en convenir. Cela avait l’air d’un gros doigt sans ongle, mais il était pliant ; la garce qui convoitait ma belle gouvernante lui dit qu’il était assez tendu pour le lui introduire, si elle voulait bien le lui permettre, mais elle n’a pas voulu, et cela ne m’aurait pas amusé. Nous lui avons dit de poursuivre ses exploits avec sa camarade, et nous rîmes beaucoup, car l’accouplement de ces deux jeunes filles, quoique comique, ne laissait pas d’exciter en nous la plus grande volupté. Ma bonne excédée s’abandonna entièrement à la nature allant au-devant de tout ce que je pouvais désirer » (p. 355). Il existe une fort chaste illustration de cette scène par Julius Nisle, que j’ai puisée sur ce site.

Berne est une ville étonnante, puisque les lois somptuaires interdisent aux femmes de se vêtir avec luxe. C. fait la connaissance de Mme de la Saône, amie de Mme d’Urfé, qu’une maladie de peau rend hideuse : « Très bien mise, elle montrait ses mains, et ses bras, jusqu’au-dessus du coude qu’on ne pouvait pas désirer plus beaux. Au-dessous d’un fichu transparent on voyait une blanche petite gorge jusqu’aux boutons de rose inclusivement. Sa figure était épouvantable : elle n’excitait à pitié, qu’après avoir fait horreur. C’était une croûte noirâtre, affreuse, dégoûtante : un amas de cent mille bubes qui composaient un masque qui lui allait du haut du cou jusqu’à l’extrémité du front, d’une oreille à l’autre. Son nez n’était pas visible. On ne voyait enfin sur son visage que deux beaux yeux noirs, et une bouche sans lèvres qu’elle tenait toujours entrouverte pour montrer deux râteliers incomparables » (p. 359). C. apprend qu’un jeune étalon sert cette femme qui en cette occasion couvre son visage. Celui-ci lui propose, pour lui prouver ses dires, une nouvelle scène de candaulisme : « D’abord que le héros s’aperçut que j’étais là où je pouvais le voir, il ne me fit pas attendre. Il se leva, et il étala à ma vue non seulement les richesses de sa belle ; mais les siennes propres. Petit de taille ; mais géant où la dame le voulait, il avait l’air d’en faire parade pour réveiller ma jalousie, et m’humilier, et peut-être pour faire ma conquête aussi » (p. 361). Le corps de la femme est bien entendu comme le « plus beau marbre de Paros ».

L’amour naissant de C. pour la Dubois est contrarié par une offre de mariage de Lebel, le maître d’hôtel qui la lui a fait connaître. C. se désengagera progressivement face à ce rival bienveillant et patient, mais en attendant il saura s’amuser. Une fille de « treize ans », Sara, le taquine dans un dîner avec son père, et leur rend d’innocentes visites le matin, mais cette petite salope (comme dirait Zazie) s’invite petit à petit dans leurs ébats jusqu’à parvenir à ses fins, les voir faire l’amour, puis y mettre la main, et c’est donc une jolie scène de pédophilie que nous offre cette édition Pléiade : « Contrefaisant l’innocente, elle entreprend ma résurrection et elle réussit, et pour lors ma bonne lui dit que puisqu’elle avait le mérite de m’avoir ressuscité c’était aussi à elle qu’appartenait l’ouvrage qui m’aurait fait mourir de nouveau. Elle dit qu’elle le voudrait bien ; mais qu’elle n’avait pas assez de place pour me loger, et disant cela elle se met en posture de me faire voir que c’était vrai, et que ce ne serait pas sa faute, si je ne pourrais pas la lui faire. Faisant alors à mon tour l’innocente, et sérieuse mine d’un homme qui veut bien avoir une complaisance j’ai contenté la rusée, qui ne nous donna aucune marque qui pût nous faire jurer qu’elle n’avait pas fait cela quelque autre fois. Point de démonstration de douleur, point d’effusion qui pût indiquer une fraction ; mais j’eus assez de raison pour assurer ma bonne que Sara n’avait jamais connu un autre homme » (p. 366).

C. évite une chaude pisse parce que, allant chier avant de se taper une servante complaisante, il découvre un graffiti : « Ayant un besoin de nature, je lui demande où était le lieu, et elle me le montre sur le lac même. Je prends la chandelle, j’y vais, et faisant mon affaire, je lis les bêtises qu’on voit toujours dans ces endroits-là à droite, et à gauche. Voici ce que je lis à ma droite : Ce 10 Août 1760. Raton m’a donné il y a huit jours une Ch… p… cordée qui m’assomme. » (p. 370). « chaude pisse cordée, c’est-à-dire blennorragie. Une « fille de onze à douze ans, dont la beauté m’a frappé » est prétexte à un paragraphe sur la beauté : « Rien de tout ce qui existe n’a jamais exercé sur moi un si fort pouvoir qu’une belle figure de femme, même enfant. Le beau, m’a-t-on dit, a cette force. D’accord ; car ce qui m’attire me semble certainement beau ; mais est-il réellement beau ? Je dois en douter, puisque ce qui me semble beau n’a pas toujours en sa faveur le consentement universel. La beauté parfaite n’existe donc pas, ou elle n’a pas en elle-même cette force. Tous ceux qui ont parlé de la beauté ont biaisé : ils devaient se tenir au nom que les Grecs, et les Latins lui ont donné. Forme. La beauté n’est donc autre chose que la forme par excellence. Ce qui n’est pas beau n’a pas une forme ; et ce deforme était le contraire de pulcrum, ou formosum. Nous avons raison de chercher la définition des choses, mais quand nous l’avons dans leur nom quel besoin avons-nous d’aller la chercher ailleurs ? Si le mot forme forma est latin, allons voir l’acception latine, et non pas la française, qui cependant dit souvent déforme au lieu de laid sans s’apercevoir que son contraire doit être un mot qui indique l’existence de la forme, qui ne peut être autre chose que la beauté. Observons qu’informe en français aussi bien qu’en latin signifie sans figure. C’est un corps qui n’a l’apparence de rien.

Ce qui a donc exercé sur moi constamment un empire absolu est la beauté animée d’une femme, mais cette beauté qui existe sur sa figure. C’est où le prestige tient son siège, et c’est aussi vrai que les Sphinges que nous voyons à Rome et à Versailles nous rendent presque amoureux de leur corps quoique déforme dans toute la force de ce mot. Contemplant leur visage nous parvenons à trouver belle leur déformité. Mais qu’est-ce que cette beauté ? Nous n’en savons rien, et quand nous voulons la soumettre à des lois, ou déterminer ces mêmes lois nous biaisons comme Socrate. Tout ce que je sais est que cette superficie qui m’enchante, qui me transporte, qui me rend amoureux est ce qu’on appelle beauté. C’est un objet de la vue, je parle pour elle. Si ma vue pouvait parler, elle en parlerait plus savamment que moi » (p. 378).

Sur ces entrefaites, C. se résout à céder la Dubois à Lebel, et comme par hasard, loge dans une auberge de Genève où il tombe sur un graffiti qu’il avait fait « il y avait déjà treize ans » « avec la pointe d’un diamant » sur une vitre : « Tu oublieras aussi Henriette » (p. 385). On n’a pas le temps de s’apitoyer car voici la relation passionnante de plusieurs visites à Voltaire, en compagnie, où cet inconnu qu’est Casanova rivalise d’esprit avec celui qu’il reconnaît comme son « maître » (p. 387). Voici un article consacré à cette rencontre. « Oserais-je vous demander à quelle espèce de littérature vous vous êtes adonné ? À aucune ; mais cela viendra peut-être. En attendant je lis tant que je peux, et je me plais à étudier l’homme en voyageant. — C’est le moyen de le connaître ; mais le livre est trop grand » (p. 388). C. fait la connaissance de « Mme Denis sa nièce » (p. 390), (Marie-Louise Mignot), dont il oublie de préciser qu’elle fut aussi son amante et sa légataire, illustre exemple d’amours avunculaires. Il rencontre aussi un personnage altersexuel étonnant : « La personne du duc de Vilars attira toute mon attention. Examinant son maintien, et sa figure, j’ai cru de voir une femme de soixante et dix ans habillée en homme maigre, décharnée, et rendue, qui dans sa jeunesse pouvait avoir été belle. Il avait les joues couperosées couvertes de rouge, les lèvres de carmin, les sourcils de noir, les dents postiches comme les cheveux collés à sa tête avec force pommade à l’ambre, et un grand bouquet à sa plus haute boutonnière qui lui arrivait au menton. Il affectait le gracieux dans ses gestes, et il parlait avec une voix douce qui ne laissait pas bien comprendre ce qu’il disait. D’ailleurs très poli, affable, et maniéré tout dans le goût du temps de la régence. On m’a dit qu’étant jeune il avait aimé les femmes, mais que devenu vieux il avait pris le modeste parti de devenir la femme de trois ou quatre beaux mignons qu’il tenait à son service, dont chacun jouissait à son tour de l’honneur de coucher avec lui » (p. 395).

Voltaire étonne C. en récitant sans la moindre erreur de prosodie des chants de l’Arioste, à quoi C. réplique par une autre récitation de stances : « Je les ai récitées comme si ç’avait été de la prose, les animant du ton, des yeux, et d’une variation de voix nécessaire à l’expression du sentiment », qui fait couler des larmes à l’assemblée et le fait embrasser par Voltaire, qui lui ouvre ses archives : « Il ouvrit une porte, et j’ai vu une archive de presque cent gros paquets. — C’est, me dit-il, ma correspondance. Vous voyez à peu près cinquante mille lettres auxquelles j’ai répondu. — Avez-vous la copie de vos réponses ? — D’une bonne partie. C’est l’affaire d’un valet que je ne paie que pour ça. — Je connais des imprimeurs qui donneraient bien de l’argent pour devenir maîtres de ce trésor. — Gardez-vous des libraires quand vous donnerez au public quelque chose, si vous n’avez pas déjà commencé. — Je commencerai quand je serai vieux » (p. 396). À peine sorti de chez Voltaire, Casanova se rend à une partouze grâce à un « syndic épicurien » de ses amis, en compagnie de « trois demoiselles » : « J’ai vu le syndic glorieux du présent qu’il avait fait de ma personne à ces trois filles qui à ce que j’ai vu devaient faire très maigre chère avec lui dont la concupiscence n’animait que la tête. Ce fut le sentiment qui les força une heure après minuit à me procurer une éjaculation, dont j’avais un vrai besoin. J’ai baisé à reprise les six belles mains qui s’abaissèrent à cette besogne toujours humiliante pour toute femme faite pour l’amour » (p. 397). Le lendemain, rebelote, nouvelle visite à Voltaire puis re-partouze, avec discussion sur la pudeur avec le syndic : « Chemin faisant, il raisonna sur le sentiment de la pudeur qui empêche de laisser voir les parties que dès l’enfance on nous a appris à tenir couvertes. Il dit que souvent cette pudeur pouvait dériver d’une vertu ; mais que cette vertu était encore plus faible que la force de l’éducation, puisqu’elle ne pouvait pas résister à l’attaque quand l’agresseur savait s’y prendre. Le plus facile de tous les moyens selon lui était celui de ne pas la supposer, de montrer de n’en faire aucun cas, et de la mettre en ridicule, il fallait la brusquer par l’exemple sautant les barrières de la honte, et la victoire était sûre : l’effronterie de l’attaquant faisait disparaître dans un instant la pudeur de l’attaqué. Clément d’Alexandrie, me dit-il, savant et philosophe dit que la pudeur qui paraît avoir une si forte racine dans l’esprit des femmes, ne se trouvait cependant que dans leur chemise, car d’abord qu’on parvenait à la leur faire ôter on n’en voyait plus pas même l’ombre » (p. 399). Ce soir-là, C. nous fournit une autre de ses historiettes érotiques (et bareback) dont il a le secret. Il a fait fondre trois balles d’or par un orfèvre, dans le but de gratifier les donzelles sans les offenser, et lorsque le syndic lui propose, comme contraceptif, « un paquet de fines redingotes d’Angleterre », C. répond : « J’ai dit que certainement j’aimais leur honneur plus encore que leur beauté ; mais que je ne pourrais jamais me résoudre à me rendre heureux avec elles m’enveloppant dans une peau morte. — Voici, leur dis-je, tirant de ma poche les trois balles d’or, ce qui vous garantira de toute conséquence désagréable. Après une expérience de quinze ans je suis en état de vous assurer que moyennant ces balles vous n’avez rien à craindre, et que pour l’avenir vous n’aurez plus besoin de ces tristes fourreaux. Honorez-moi en ceci d’une pleine confiance, et acceptez d’un Vénitien qui vous adore ce petit présent.

Nous vous sommes reconnaissantes, dit l’aînée des sœurs ; mais comment fait-on usage de cette jolie balle pour se garantir du funeste embonpoint ? — Il suffit que la balle soit dans le fond du cabinet de l’amour pendant le combat. C’est une force antipathique de ce métal qui empêche la fécondité. — Mais, observe la cousine, il peut facilement arriver que la petite balle se glisse hors de l’endroit avant la fin de l’action. — Point du tout, quand on sait se tenir. Il y a une posture, qui doit empêcher que la balle forcée par son propre poids ne sorte. — Faites-nous donc voir cela, dit le syndic prenant une bougie pour m’éclairer quand je placerais la balle.

La charmante cousine avait trop dit pour oser reculer, et se refuser à la conviction que ses cousines désiraient. Je l’ai placée sur le pied du lit de façon qu’il était impossible que la balle, que j’y ai introduite, tombât dehors ; mais elle tomba après le fait, et elle s’aperçut que je l’avais frustrée ; mais elle n’en fit pas semblant. Elle recueillit la balle dans sa main, et elle défia les deux sœurs à en faire autant. Elles s’y prêtèrent avec un air d’intérêt.

Le syndic n’ayant aucune foi à la vertu de la balle ne voulut pas s’y fier. Il borna tout son plaisir à être spectateur, et il n’eut pas lieu de se plaindre. Après une demi-heure de relâche, j’ai recommencé la fête sans balles les assurant qu’elles ne risquaient rien, et je leur ai tenu parole » (p. 401). Conclusion : « Après un profond sommeil de dix heures je me suis trouvé en état d’aller jouir de la charmante société de M. de Voltaire ; mais il plut à ce grand homme de se faire trouver dans ce jour-là railleur, goguenard, et caustique » (p. 401) ! Avec talent, C. condense un échange passionnant sur la politique de Venise : « Vous trouvez-vous libres à Venise ? — Autant qu’on peut l’être sous un gouvernement aristocratique. La liberté dont nous jouissons n’est pas si grande que celle dont on jouit en Angleterre ; mais nous sommes contents. Ma détention par exemple fut un fier acte de despotisme ; mais sachant d’avoir abusé moi-même de la liberté, je trouvais dans certains moments qu’ils avaient eu raison de me faire enfermer sans les formalités ordinaires. — Moyennant cela, personne n’est libre à Venise. — Cela se peut ; mais convenez que pour être libre, il suffit de croire de l’être. — Je n’en conviendrai pas si facilement. Les aristocrates même membres du gouvernement ne le sont pas, puisqu’ils ne peuvent pas par exemple voyager sans permission. — C’est une loi qu’ils se sont faite eux-mêmes pour conserver leur souveraineté. Direz-vous qu’un Bernois n’est pas libre parce qu’il est sujet aux lois somptuaires ? C’est lui-même qui est le législateur » (p. 404). Conclusion en forme d’autocritique : « Je suis parti assez content d’avoir dans ce dernier jour mis cet athlète à la raison ; mais il me resta contre lui une mauvaise humeur qui me força dix années de suite à critiquer tout ce que je lisais de vieux, et de nouveau que ce grand homme avait donné et donnait au public. Je m’en repens aujourd’hui, malgré que quand je lis ce que j’ai publié contre lui je trouve que je raisonnais juste dans mes censures. Je devais me taire, le respecter, et douter de mes jugements. Je devais réfléchir que sans les railleries avec lesquelles il me déplut le troisième jour, je l’aurais trouvé sublime en tout. Cette réflexion seule aurait dû m’imposer silence ; mais un homme en colère croit toujours d’avoir raison. La postérité me lisant me mettra dans le nombre des Zoyles, et la très humble réparation que je lui fais aujourd’hui ne sera peut-être pas lue ». Cet épisode nous vaut un aperçu de la méthode de travail de Casanova : « J’ai passé une partie de la nuit, et du lendemain à écrire les trois conversations que j’eus avec lui, et qu’actuellement j’ai copiées en abrégé. Vers le soir le syndic vint me prendre, et nous allâmes souper avec ses trois demoiselles » (p. 405). On apprécie l’enchaînement ! C. avait déjà tenu à préciser « j’ai pris congé [de Voltaire] pour aller à mon auberge ayant beaucoup à écrire » (p. 393). On se doute qu’il a fait cela toute sa vie durant pour toutes ses aventures sexuelles et sociales, mais pourquoi le préciser à deux reprises pour sa rencontre du grand homme ? Une note (32 p. 395) précise que Voltaire ne mentionna jamais Casanova dans sa correspondance, à part une vague allusion à « une espèce de plaisant » dans une lettre du 7 juillet 1760.

L’aventure suivante se déroule à « Aix en Savoie » (actuelle Aix-les-Bains). Il y mène de front une aventure sexuelle avec une jeune joueuse de cartes, Mme Z., qui le vampe juste pour le pousser à rester jouer, et une aventure rocambolesque avec une jeune religieuse enceinte qui ressemble étrangement à M. M., l’une des plus belles aventures vénitiennes du tome 1. La jeune joueuse de cartes a un mari complaisant, qui prend soin de faire du bruit avant d’entrer dans la chambre de sa femme où il a envoyé C. La jeune religieuse, que C. prend pour M. M., le prend pour un autre homme censé venir à son secours, ce qui donne un double quiproquo (p. 414). On fait avaler une potion à la sœur qui accompagne la jeune femme, pour l’endormir, mais la servante double la dose, et la converse meurt, ce qui constitue une chance pour la jeune femme d’accoucher pendant qu’elle n’est pas surveillée. C. remercie Dieu avec ironie : « Dieu avait voulu qu’elle me parût M. M. Dieu m’avait fait gagner beaucoup d’argent. Dieu m’avait fourni Mme z pour que les curieux ne pussent pas deviner la vraie cause de mon départ différé. Que n’ai-je attribué à Dieu dans toute ma vie ! Malgré cela la canaille des penseurs m’a toujours accusé d’athéisme » (p. 421). Mme Z. se donne à lui pour le retenir à Aix, sans savoir que ça l’arrange : « Nous passâmes quatre belles heures nous trichant très souvent ; mais pour nous procurer des sujets de rire. Après le dernier combat elle me demanda pour prix de sa tendresse de passer à Aix encore trois jours » (p. 422). La religieuse raconte comment elle est tombée enceinte d’un homme riche, vieux et laid, qui l’a apitoyée parce qu’il voulait se tuer : « Il a pleuré, il m’a tant priée que je l’ai laissé faire sous condition qu’il ne reviendrait plus au jardin. — Et vous n’avez pas craint de rester grosse ? — Je n’y comprends rien, car j’ai toujours cru que pour rester grosse une fille avait besoin de faire cela avec un homme au moins trois fois. — Malheureuse ignorance ! » (p. 426). C. profite de cette heureuse ignorance pour prendre pied à pied possession de la jeune femme. Le premier soir, il se contente de lui tâter les seins sous prétexte de les examiner parce qu’ils sont douloureux. Le lendemain, il lui conte l’histoire de ses amours avec M. M., et le hasard veut qu’elle aussi se nomme « M. M. ». Quand il lui montre le portrait de M. M., elle le trouve ressemblant à elle-même, « aux yeux près, et aux surcils » (sic, p. 430). Puis il lui montre le portrait de M. M. nue, et c’est un nouveau prétexte pour comparer d’abord la chevelure, que la nouvelle M. M. accepte de lui montrer bien que pour une religieuse cela vaille excommunication (p. 432). Il faut encore sept pages pour atteindre le coït, grâce à un sommeil réel ou feint : « J’ai consommé le doux crime dans elle, et avec elle ; mais avant l’extrémité elle ouvrit ses beaux yeux. Ah ! Dieu ! s’écria-t-elle d’une voix mourante, c’est donc vrai » (p. 440). Le lendemain, C. sort des préservatifs et en fait l’éloge, alors qu’on le croyait plutôt barebacker… « Je tire alors de mon portefeuille un petit habit d’une peau très fine, et transparente de la longueur de huit pouces, et sans issue, qui avait à guise de bourse à son entrée un étroit ruban couleur de rose. Je le lui présente, elle le contemple, elle rit, et elle me dit que je m’étais servi d’habits égaux à celui-là avec sa sœur vénitienne, et qu’elle en était curieuse. — Je vais te chausser moi-même, me dit-elle, et tu ne saurais croire combien la satisfaction que je ressens est grande. Dis-moi pourquoi tu ne t’en es pas servi la nuit passée ? Il me semble impossible de n’avoir pas conçu. Malheureuse ! Que ferai-je dans quatre ou cinq mois d’ici quand je ne pourrais pas douter de ma seconde grossesse ? — Ma chère amie, le parti que nous devons prendre est de ne pas y penser, car si le mal est fait, il n’y a plus de remède. Ce que je peux cependant te dire c’est que l’expérience, et un raisonnement conforme aux lois connues de la nature peuvent nous faire espérer que ce que nous fîmes hier dans l’ivresse de nos sens n’aura pas la conséquence que nous craignons. On dit, et on l’a écrit qu’on ne peut pas la craindre avant une certaine apparition que tu n’as pas encore vue, je crois » (p. 444). Comme l’un des préservatifs se trouve trop étroit : « Elle me dit que si l’habit venait à se percer au bout pendant l’action il rendrait la précaution inutile. Je l’ai convaincue de la difficulté de cet accident ; je l’ai informée qu’on faisait ces petites bourses en Angleterre, qu’on les achetait au hasard à l’égard de la grandeur, et je lui ai dit où l’on trouvait cette peau » (p. 446).

C. fausse compagnie sans prévenir Mme Z., après qu’il a réglé le sort de M. M. Arrivé à Grenoble, une autre scène commence, dans son logement, avec trois filles : « Cette fille très intéressante, après avoir glissé ses beaux yeux sur moi une seule fois, s’obstina à ne plus me regarder. Ma vanité me fit d’abord penser que ce n’était que pour me laisser en pleine liberté d’examiner la régularité de sa beauté. Ce fut sur cette fille que j’ai jeté dans l’instant un dévolu, comme si toute l’Europe ne fût que le sérail destiné à mes plaisirs » (p. 450). Rose et Manon sont aux petits soins, ce sont les filles de son concierge, et il y a aussi une cousine. S’ajoute une jeune fille de 17 ans, Roman-Coupier, entrevue au concert, que C. parvient à inviter chez lui avec sa tante. C. taquine progressivement les 3 filles du logis en leur faisant des petits cadeaux qui méritent un baiser plus ou moins goulu, et il les met en concurrence, encore une jolie historiette : « Le lendemain Rose entra seule me demandant un bâton de chocolat, et me disant que Leduc était malade tout de bon. Elle me porte ma cassette, et lui donnant le bâton de chocolat je lui prends la main, et je lui fais sentir que je l’aimais ; elle joue l’insultée, et elle s’en va. Manon vient à mon lit me montrant une manchette que j’avais déchirée, et me demandant si je voulais qu’elle l’accommodât. Je lui prends la main en biaisant, et quand elle voit que je veux la lui baiser elle la retire, elle se baisse, et elle me laisse prendre le baiser que je voyais sur ses lèvres entrouvertes : je reprends vite sa main, et la chose était déjà entamée lorsque la cousine entre. Manon retire sa main, et tenant la manchette a l’air d’attendre ma réponse. Je lui dis d’un air distrait, et faisant semblant de ne pas voir la cousine qu’elle me ferait plaisir à l’accommoder quand elle en aurait le temps, et elle s’en va.

Poussé à bout par ces deux contretemps, je pense que la cousine ne me fera pas faux bond, car j’en avais reçu des arrhes la veille. Je lui demande un mouchoir, elle me le donne, elle ne me dispute pas le baiser, et elle m’abandonne sa main et cela allait être fait, si Rose n’était pas arrivée avec mon chocolat » (p. 459, ad lib !) Bref, il se tape les trois tour à tour sous quelque prétexte d’entrer dans sa chambre, au risque d’être interrompu par une autre. Quant à la Roman-Coupier, C. s’ingénie à lui tirer un horoscope qui lui prédit de séduire Louis XV, connaissant le goût de ce monarque pour les jeunes filles, et espérant la conduire à Paris lui-même : « Le monarque devait en devenir amoureux à peine l’aurait-il vue ; je n’en doutais pas. Quel est d’ailleurs l’homme amoureux qui ne s’imagine que l’objet qu’il aime doit plaire à tout le monde ? Dans ce moment-là j’en étais jaloux ; mais me connaissant je savais que je cesserais de l’être peu de temps après que j’aurais joui de mon trésor. Je savais que Louis XV sur cet article ne pensait pas tout à fait comme un Turc » (p. 466). Le piège prend aussitôt, et la donzelle et sa tante se réjouissent de cette prédiction de servir de chair fraîche au monarque… #BalanceTonPorc n’était pas encore passé par là ! Tandis qu’il fantasme sur elle, il propose aux trois filles de passer la nuit ensemble avec lui moyennant « six louis d’étrennes » (p. 471). Les trois refusent, mais il lui suffit de leur démontrer qu’elles ont chacune cédé tour à tour pour les convaincre : « je les ai obligées à convenir que leur réserve était ridicule après qu’elles m’avaient toutes les trois accordé leurs faveurs. À cette nouvelle elles s’entreregardèrent d’un air d’indignation, et d’étonnement que devait leur causer mon effronterie ; mais je ne leur ai pas laissé le temps de se procurer le courage nécessaire pour soutenir que ma déclaration était calomnieuse. Manon fut la première à en convenir, et à se livrer à mes transports, et les deux autres prirent à leur tour le même sage parti. Après avoir passé quatre ou cinq heures fort vives la nature dut se rendre au sommeil » (p. 473). C. se rend alors à Avignon, où à l’auberge il est intrigué par un étrange couple dont la femme très belle fait la froide face aux avances qu’elle suscite, et le prétendu mari semble peu regardant. Au théâtre, il rencontre l’Astrodi, actrice, « fille laide » qui prétend l’avoir reconnu. Mais « un jeune homme beau comme l’amour » l’aborde et lui propose de lui servir de guide à la fontaine de Vaucluse, où il pleurera sur les vestiges de la maison de Pétrarque. Pendant la pièce, « Une actrice qui ne me déplaisait pas à cause de sa voix et de ses yeux était une grande, et jeune bossue, mais bossue comme je n’en avais jamais vu de pareille ; car malgré que ses bosses par-devant, et par-derrière fussent énormes, sa taille était fort grande, de sorte que sans la rachitis qui l’avait fait devenir bossue, elle aurait certainement eu une taille de six pieds. Outre cela j’imaginais qu’elle devait avoir de l’esprit comme tous les bossus » (p. 478). C. sympathise avec le jeune homme, qui se révèle altersexuel : « Il n’était pas libertin, et il pliait un peu au non-conformisme : il se divertissait innocemment avec des amis de son âge à un jardin près d’Avignon, où une sœur de la jardinière l’amusait quand ses amis n’y étaient pas » (p. 488). Il passe une soirée libertine avec l’Astrodi et la bossue (la Lepi) ; la première lui donne un « baiser à la florentine » (en mettant la langue), puis elle révèle une étrange liaison qu’elle a à Avignon : « elle n’avait que l’auditeur du vice-légat, qui, quoique antiphysique, était aimable et généreux. Je me suis accommodée à son goût, me dit-elle, très facilement, ce que l’année passée à Paris j’aurais cru impossible, car j’imaginais que cela devait faire mal ; mais je me trompais. — Quoi ! L’auditeur te traite en garçon ? — Oui » (p. 489). Ces propos amènent au déduit, et C. découvre avec étonnement la difformité du corps de la bossue, dont il trouve le ceci « pas plus que six pouces au-dessous de sa bosse » ; « au lieu d’avoir cela au centre de sa personne, elle l’avait à un quart : les autres trois quarts n’étaient que cuisses et jambes ». La Lepi se prétend pucelle quoi qu’ayant eu deux amants. Elle trouve que C. est trop bien doté : « Jamais il n’entrera. — Il est vrai, dit l’Astrodi que c’est un peu déloyal ; tu marchanderas : monsieur se contentera que tu en loges la moitié. — Il ne s’agit pas de la longueur, ma chère. C’est la porte qui est trop étroite » (p. 490). C. parvient cependant à ses fins avec l’aide de l’Astrodi qui installe la bossue sur le lit. Ils se livrent à diverses figures dont une « diligence », dont les notes précisent que c’est soit quand la femme chevauche l’homme assise sur son vit, soit qu’elle lui met le doigt dans l’anus pour le faire jouir plus vite. La relation de C. est tellement farcie de périphrases qu’on ne peut savoir laquelle des deux définitions est la bonne. Le lendemain, c’est une séance de candaulisme avec le beau jeune homme : « Dolci est venu me prendre l’après-dîner pour me mener voir à son jardin la sœur de la jardinière. Il était plus joli qu’elle. Mise en bonne humeur, elle ne résista qu’un moment à la prière qu’il lui fit d’être tendre avec lui à ma présence : ce fut à cette occasion que l’ayant vu merveilleusement bien partagé par la nature, je l’ai assuré que pour voyager il n’avait pas besoin de l’argent de son père, et il profita de mon avis. C’était un Ganymède, qui dans son débat avec la jardinière aurait pu facilement me faire devenir Jupiter » (p. 493). Le même jour, C. engage un jeune Parmesan qui l’amuse, et cela nous fournit un excellent texte pour un groupement sur l’orthographe : « — Que savez-vous faire ? — J’ai une belle écriture, je peux servir de secrétaire, je peux faire le métier d’écrivain dans mon pays. Voici des vers français que j’ai copiés hier, et en voici d’italiens. — Votre écriture est belle ; mais êtes-vous en état d’écrire correctement par vous-même ? — Sous la dictée, je peux écrire aussi le latin et l’espagnol. — Correctement ? — Oui monsieur, quand on me dicte ; car c’est à celui qui dicte à prendre garde à la correction.

J’ai d’abord vu que ce jeune homme était un ignorant ; mais malgré cela, je le fais venir dans ma chambre, je dis à Leduc de lui parler espagnol, et il lui répond assez bien ; mais quand je lui dicte en italien, et en français, je trouve qu’il ne savait pas les premières règles de l’orthographe. Je lui dis qu’il ne savait pas écrire, et le voyant mortifié, je le console lui disant que je le conduirais à mes frais jusqu’à Gênes. Il me baise la main, et il m’assure que je le trouverais fidèle domestique.

Il me plut parce qu’il avait une méthode de raisonner toute particulière à lui, et dont il se servait croyant de se distinguer : c’était par-là qu’il s’était apparemment attiré la considération des sots avec lesquels il avait vécu jusqu’à ce jour-là, et il s’en servait de bonne foi avec tout le monde. Je lui ai ri au nez dans le premier moment, quand il m’a dit modestement que la science d’écrire consistait à avoir une écriture lisible, et que celui donc qui la possédait plus lisible qu’un autre en savait davantage. M’ayant dit cela, tenant devant ses yeux de mon écriture, il prétendit sans me le dire que je devais lui céder. Il crut qu’en grâce de cette supériorité je devais faire de lui un certain cas. J’ai ri, je l’ai cru corrigible, et je l’ai gardé. Sans cette extravagance, je lui aurais fait l’aumône, et le caprice de le prendre avec moi ne me serait pas venu. Il me faisait rire. Il me dit que l’orthographe n’était pas nécessaire, puisque ceux qui lisent, et qui savent la langue n’en ont pas besoin pour comprendre ce que l’écrit indique, et que ceux qui ne la savent pas ne peuvent pas en connaître les fautes. Voyant que je ne disputais pas, il croyait de m’avoir mis entre deux murs, et il prenait mon rire pour un applaudissement. Lui ayant dicté quelque chose en français qui regardait le concile de Trente, j’ai éclaté quand j’ai vu Trente écrit avec un trois, et un zéro : et quand je lui ai dit la raison de mon rire il me dit que cela revenait au même, puisque le lecteur ne pouvait lire que Trente, s’il savait un peu d’abaco [arithmétique]. Il avait enfin de l’esprit, et par cette raison il était bête : j’ai trouvé cela original, et je l’ai gardé » (p. 494).

C’est maintenant à Marseille que nous suivons Casanova : « Il me semble de voir partout la liberté de mon pays natal dans le mélange que j’observe de toutes les nations, et dans la différence du costume. C’étaient pêle-mêle des Grecs, des Turcs, des Africains, des corsaires qui au moins en avaient la mine, des juifs, des moines, et des charlatans, et de temps en temps je vois des Anglais, qui ne disaient rien, ou qui parlaient bas entre eux sans trop regarder personne » (p. 496). Voyant une jeune femme à son goût, il lui propose à souper : « — Avec plaisir, mon bon ami, mais on m’a tant attrapée qu’à moins que tu ne m’arrhes, je ne t’attendrai pas » « arrher » signifie payer le souper d’avance. Au lit, la belle lui présente une « redingote » : « la trouvant trop grosse, je la rejette. Elle me dit que les fines coûtaient trois livres, et que tout le monde les trouvait trop chères. — Donne-m’en une fine. — J’en ai une douzaine ; mais la marchande ne veut pas les vendre en détail. — J’achèterai la douzaine ». Elle envoie une fille de quinze ans en chercher ; celle-ci plaît à C. « La fille rentre avec le paquet. Je me mets en posture de lui ordonner de m’en choisir un qui m’aille bien, et tout en boudant elle commence à examiner, à mesurer. — Celui-ci ne va pas bien, lui dis-je, prouve l’autre : un autre : un autre ; et tout d’un coup je l’éclabousse d’importance, sa maîtresse rit, et elle indignée de mon mauvais procédé me jette au nez tout le paquet, et s’en va en colère » (p. 498). C. la rejoint, et lui propose de la sortir de ce lieu. Elle lui demande d’aller la prendre chez sa mère, mais celle-ci manque assommer sa fille, et « Je lui donne un gros écu, elle me le jette au nez et pour lors j’ouvre la porte, et je sors avec la pauvre fille que mon valet arrache des mains de la mère qui l’avait prise par les cheveux. Je me vois hué, et pressé par la canaille qui me suit, et qui m’aurait mis en morceaux, si je ne m’étais sauvé dans une église, d’où je suis sorti par une autre porte un quart d’heure après. Je n’ai jamais échappé dans toute ma vie à un plus grand danger. Ce qui me sauva fut la peur que j’ai eue d’irriter le peuple, dont je connaissais la férocité » (p. 499). Cet étonnant paragraphe me fait penser à la scène finale de Soudain, l’été dernier de Mankiewicz. C. loge et habille la jeune fille. « Il n’y a pas de ville en France où le libertinage des filles soit poussé plus loin qu’à Marseille. Non seulement elles se piquent de ne rien refuser, mais elles sont les premières à offrir à l’homme ce que l’homme n’ose pas toujours demander » (p. 501). La belle Rosalie lui avoue alors qu’elle n’est pas pucelle, qu’elle a eu un seul amant, un Gênois qui l’a séduite. Elle s’est livrée à lui et s’est fait chasser par sa mère, d’où son engagement chez la femme où C. l’a rencontrée, où tous les hommes ont voulu acheter son pucelage. Il tombe amoureux de Rosalie qu’il croit sincère, et ils deviennent amants. Sur la route de Gênes ils s’arrêtent à Toulon, où il fréquente la société avec Rosalie, en Don Juan repentant : « C’est ainsi que je me l’attachais, espérant que je l’aurais pour tout le reste de mes jours, et que vivant content avec elle je n’aurais plus besoin de courir de belle en belle » (p. 512). Arrivés à Gênes, C. retrouve Grimaldi, qu’il avait connu à Avignon, lequel lui procure une belle servante nommée Véronique : « il me semblait évident qu’une fille de chambre de cette espèce avait été choisie par lui plus pour moi que pour Rosalie » (p. 515).

Tome sixième