Accueil > Classiques > Œuvres, de Georges-Louis Leclerc de Buffon (2) Histoire naturelle des (...)

Du Cheval au Cygne, en passant par le Pangolin

Œuvres, de Georges-Louis Leclerc de Buffon (2) Histoire naturelle des animaux

Œuvres, de Georges-Louis Leclerc de Buffon (2) Histoire naturelle des animaux

La Pléiade, 2007 (1749-1788), 1678 p., 66 €

samedi 4 juillet 2020, par

Voici notre 2e et dernier article sur les Œuvres de Georges-Louis Leclerc de Buffon (1707-1789). Après un premier article consacré aux sciences naturelles et à l’Histoire naturelle de l’homme, nous voici dans une sélection des meilleurs articles consacrés aux animaux. Buffon fait la guerre aux classificateurs et nomenclateurs, et se veut simplement descripteur, sauf qu’au fil des ans il finira par proposer une ébauche de classification ! Mais dans les premiers tomes, il propose un classement sommaire & pragmatique en quadrupèdes & oiseaux, domestiques & sauvages. Avant de commencer vous pourriez feuilleter un album de planches d’illustrations de ses œuvres sur le site que lui consacre la BNF.

Histoire des animaux

Ce premier aperçu de l’Histoire des animaux est publié dans l’Histoire naturelle générale, au début du volume de la Pléiade, bien avant la publication des monographies sur les animaux. Le vocabulaire du XVIIIe siècle est subtil, et les mots y ont des sens disparus. Par exemple, « mulet » est un mot générique pour désigner un animal qui provient de deux animaux de différentes espèces. : « D’ailleurs, il y a encore un avantage pour reconnaître les espèces d’animaux et pour les distinguer les unes des autres, c’est qu’on doit regarder comme la même espèce celle qui, au moyen de la copulation, se perpétue, et conserve la similitude de cette espèce, et comme des espèces différentes celles qui, par les mêmes moyens, ne peuvent rien produire ensemble ; de sorte qu’un renard sera une espèce différente d’un chien, si en effet par la copulation d’un mâle et d’une femelle de ces deux espèces il ne résulte rien, et quand même il en résulterait un animal mi-parti, une espèce de mulet, comme ce mulet ne produirait rien, cela suffirait pour établir que le renard et le chien ne seraient pas de la même espèce, puisque nous avons supposé que pour constituer une espèce, il fallait une production continue, perpétuelle, invariable, semblable en un mot à celle des autres animaux » (p. 139). De même, « mouche » désigne tout insecte aux ailes transparentes : « On pourrait encore m’opposer ici la prodigieuse multiplication de certaines espèces d’insectes, comme celle des abeilles, chaque femelle produit trente ou quarante mille mouches ; mais il faut observer que je parle du général des animaux comparé au général des plantes, et d’ailleurs cet exemple des abeilles, qui peut-être est celui de la plus grande multiplication que nous connaissions dans les animaux, ne fait pas une preuve contre ce que nous avons dit ; car des trente ou quarante mille mouches que la mère abeille produit, il n’y en a qu’un très petit nombre de femelles, quinze cents ou deux mille mâles, et tout le reste ne sont que des mulets, ou plutôt des mouches neutres, sans sexe et incapables de produire » (p. 141). Ces deux phrases révèlent une caractéristique du style de Buffon, comme de nombreux contemporains, le goût pour la période, phrase longue et savamment construite. En voici un autre exemple qui introduit un mot rare : « Il nous paraît donc certain que le corps de l’animal ou du végétal est un moule intérieur qui a une forme constante, mais dont la masse et le volume peuvent augmenter proportionnellement, et que l’accroissement, ou, si l’on veut, le développement de l’animal ou du végétal, ne se fait que par l’extension de ce moule dans toutes ses dimensions extérieures et intérieures ; que cette extension se fait par l’intussusception d’une matière accessoire et étrangère qui pénètre dans l’intérieur, qui devient semblable à la forme, et identique avec la matière du moule » (p. 159). Ne dirait-on pas que la phrase même de Buffon procède par « intussusception » ?

Histoire naturelle des animaux

Cette section massive du volume de la Pléiade est précédée du bref autant que fameux Discours sur le style, prononcé le 25 août 1753 à l’entrée de l’auteur à l’Académie française, après l’Académie des sciences. Rien d’original dans cet éloge de la sobriété classique qui a pourtant été en vogue dans les écoles jusqu’au début du XXe siècle, apprend-on dans les notes : « Rien n’est plus opposé au beau naturel que la peine qu’on se donne pour exprimer des choses ordinaires ou communes d’une manière singulière ou pompeuse ; rien ne dégrade plus l’écrivain. Loin de l’admirer, on le plaint d’avoir passé tant de temps à faire de nouvelles combinaisons de syllabes, pour ne dire que ce que tout le monde dit. Ce défaut est celui des esprits cultivés, mais stériles ; ils ont des mots en abondance, point d’idées ; ils travaillent donc sur les mots, et s’imaginent avoir combiné des idées, parce qu’ils ont arrangé des phrases, et avoir épuré le langage quand ils l’ont corrompu en détournant les acceptions. Ces écrivains n’ont point de style, ou, si l’on veut, ils n’en ont que l’ombre ; le style doit graver des pensées : ils ne savent que tracer des paroles » (p. 425).

Le Discours sur la nature des animaux contient comme celui sur la nature de l’homme, des réflexions brillantes tirées de l’observation. Ce paragraphe me fait penser à La Monstrueuse Parade de Tod Browning : « C’est donc l’action des objets sur les sens qui fait naître le désir, et c’est le désir qui produit le mouvement progressif. Pour le faire encore mieux sentir, supposons un homme qui dans l’instant où il voudrait s’approcher d’un objet, se trouverait tout à coup privé des membres nécessaires à cette action, cet homme auquel nous retranchons les jambes, tâcherait de marcher sur ses genoux ; ôtons-lui encore les genoux et les cuisses, en lui conservant toujours le désir de s’approcher de l’objet, il s’efforcera alors de marcher sur ses mains ; privons-le encore des bras et des mains, il rampera, il se traînera, il emploiera toutes les forces de son corps et s’aidera de toute la flexibilité des vertèbres pour se mettre en mouvement, il s’accrochera par le menton ou avec les dents à quelque point d’appui pour tâcher de changer de lieu ; et quand même nous réduirions son corps à un point physique, à un atome globuleux, si le désir subsiste, il emploiera toujours toutes ses forces pour changer de situation : mais comme il n’aurait alors d’autre moyen pour se mouvoir que d’agir contre le plan sur lequel il porte, il ne manquerait pas de s’élever plus ou moins haut pour atteindre à l’objet. Le mouvement extérieur et progressif ne dépend donc point de l’organisation et de la figure du corps et des membres, puisque, de quelque manière qu’un être fût extérieurement conformé, il ne pourrait manquer de se mouvoir, pourvu qu’il eût des sens et le désir de les satisfaire » (p. 441).

Plus loin, il nous explique ni plus ni moins, avec un siècle et demi d’avance, le principe du cinéma : « L’ébranlement que la lumière produit dans l’œil, subsiste plus longtemps que l’ébranlement de l’oreille par le son ; il ne faut, pour s’en assurer, que réfléchir sur des phénomènes fort connus. Lorsqu’on tourne avec quelque vitesse un charbon allumé, ou que l’on met le feu à une fusée volante, ce charbon allumé forme à nos yeux un cercle de feu, et la fusée volante une longue trace de flamme : on sait que ces apparences viennent de la durée de l’ébranlement que la lumière produit sur l’organe, et de ce que l’on voit en même temps la première et la dernière image du charbon ou de la fusée volante : or le temps entre la première et la dernière impression ne laisse pas d’être sensible. Mesurons cet intervalle, et disons qu’il faut une demi-seconde, ou, si l’on veut, un quart de seconde pour que le charbon allumé décrive son cercle et se retrouve au même point de la circonférence ; cela étant, l’ébranlement causé par la lumière dure une demi-seconde ou un quart de seconde au moins. Mais l’ébranlement que produit le son n’est pas à beaucoup près d’une aussi longue durée, car l’oreille saisit de bien plus petits intervalles de temps : on peut entendre distinctement trois ou quatre fois le même son, ou trois ou quatre sons successifs, dans l’espace d’un quart de seconde, et sept ou huit dans une demi-seconde, et la dernière impression ne se confond point avec la première, elle en est distincte et séparée ; au lieu que dans l’œil la première et la dernière impression semblent être continues, et c’est par cette raison qu’une suite de couleurs qui se succéderaient aussi vite que des sons, doit se brouiller nécessairement, et ne peut pas nous affecter d’une manière distincte comme le fait une suite de sons » (p. 444).

Jusqu’à quel point faut-il admirer les animaux ?

Buffon consacre des développements admirablement argumentés contre l’admiration déraisonnable que certains accordent à des phénomènes animaux. Voici par exemple une préfiguration du théorème du singe : « Les jeunes animaux se modèlent sur les vieux, ils voient que ceux-ci s’approchent ou fuient lorsqu’ils entendent certains bruits, lorsqu’ils aperçoivent certains objets, lorsqu’ils sentent certaines odeurs ; ils s’approchent aussi ou fuient d’abord avec eux sans autre cause déterminante que l’imitation, et ensuite ils s’approchent ou fuient d’eux-mêmes et tout seuls, parce qu’ils ont pris l’habitude de s’approcher ou de fuir toutes les fois qu’ils ont éprouvé les mêmes sensations » (p. 483). Et une partie d’un long développement sur les « mouches » (mot qui désigne les insectes ailés, ici les abeilles) :

« On conviendra donc d’abord, qu’à prendre les mouches une à une, elles ont moins de génie que le chien, le singe, et la plupart des animaux ; on conviendra qu’elles ont moins de docilité, moins, d’attachement, moins de sentiment, moins en un mot de qualités relatives aux nôtres : dès-lors on doit convenir que leur intelligence apparente ne vient que de leur multitude réunie ; cependant cette réunion même ne suppose aucune intelligence, car ce n’est point par des vues morales qu’elles se réunissent, c’est sans leur consentement qu’elles se trouvent ensemble. Cette société n’est donc qu’un assemblage physique ordonné par la Nature, et indépendant de toute vue, de toute connaissance, de tout raisonnement. La mère abeille produit dix mille individus tout à la fois et dans un même lieu ; ces dix mille individus, fussent-ils encore mille fois plus stupides que je ne le suppose, seront obligés, pour continuer seulement d’exister, de s’arranger de quelque façon : comme ils agissent tous les uns contre les autres avec des forces égales, eussent-ils commencé par se nuire, à force de se nuire ils arriveront bientôt à se nuire le moins qu’il sera possible, c’est-à-dire à s’aider ; ils auront donc l’air de s’entendre et de concourir au même but. L’observateur leur prêtera bientôt des vues et tout l’esprit qui leur manque, il voudra rendre raison de chaque action, chaque mouvement aura bientôt son motif, et de là sortiront des merveilles ou des monstres de raisonnement sans nombre ; car ces dix mille individus, qui ont été tous produits à la fois, qui ont habité ensemble, qui se sont tous métamorphosés à peu près en même temps, ne peuvent manquer de faire tous la même chose, et, pour peu qu’ils aient de sentiment, de prendre des habitudes communes, de s’arranger, de se trouver bien ensemble, de s’occuper de leur demeure, d’y revenir après s’en être éloignés, etc., et de là l’architecture, la géométrie, l’ordre, la prévoyance, l’amour de la patrie, la république en un mot, le tout fondé, comme l’on voit, sur l’admiration de l’observateur » (p. 485). Retrouvez ce passage dans notre article sur les fake news.

Une observation s’applique aux sociétés humaines, utile pour le thème de BTS « Seuls avec tous » : « Parmi les hommes, la société dépend moins des convenances physiques que des relations morales. L’homme a d’abord mesuré sa force et sa faiblesse, il a comparé son ignorance et sa curiosité, il a senti que seul il ne pouvait suffire ni satisfaire par lui-même à la multiplicité de ses besoins, il a reconnu l’avantage qu’il aurait à renoncer à l’usage illimité de sa volonté pour acquérir un droit sur la volonté des autres, il a réfléchi sur l’idée du bien et du mal, il l’a gravée au fond de son cœur à la faveur de la lumière naturelle qui lui a été départie par la bonté, du Créateur, il a vu que la solitude n’était pour lui qu’un état de danger et de guerre, il a cherché la sûreté et la paix dans la société, il y a porté ses forces et ses lumières pour les augmenter en les réunissant à celles des autres : cette réunion est de l’homme l’ouvrage le meilleur, c’est de sa raison l’usage le plus sage. En effet il n’est tranquille, il n’est fort, il n’est grand, il ne commande à l’Univers que parce qu’il a su se commander à lui-même, se dompter, se soumettre et s’imposer des lois ; l’homme en un mot n’est homme que parce qu’il a su se réunir à l’homme » (p. 486).

Ce qu’il y a de formidable chez Buffon, c’est qu’il ne lâche pas l’affaire tant qu’il ne vous a pas convaincu. Voici encore un beau morceau où il ridiculise l’admiration de certains sur la « prévoyance » des animaux qui entassent des provisions pour l’hiver : « N’est-il pas très naturel que des animaux qui ont une demeure fixe où ils sont accoutumés à transporter les nourritures dont ils ont actuellement besoin, et qui flattent leur appétit, en transportent beaucoup plus qu’il ne leur en faut, déterminés par le sentiment seul et par le plaisir de l’odorat ou de quelques autres de leurs sens, et guidés par l’habitude qu’ils ont prise d’emporter leurs vivres pour les manger en repos ? cela même ne démontre-t-il pas qu’ils n’ont que du sentiment et point de raisonnement ? C’est par la même raison que les abeilles ramassent beaucoup plus de cire et de miel qu’il ne leur en faut ; ce n’est donc point du produit de leur intelligence, c’est des effets de leur stupidité que nous profitons ; car l’intelligence les porterait nécessairement à ne ramasser qu’à peu près autant qu’elles ont besoin, et à s’épargner la peine de tout le reste, surtout après la triste expérience que ce travail est en pure perte, qu’on leur enlève tout ce qu’elles ont de trop, qu’enfin cette abondance est la seule cause de la guerre qu’on leur fait, et la source de la désolation et du trouble de leur société. Il est si vrai que ce n’est que par sentiment aveugle qu’elles travaillent, qu’on peut les obliger à travailler, pour ainsi dire, autant que l’on veut : tant qu’il y a des fleurs qui leur conviennent dans le pays qu’elles habitent, elles ne cessent d’en tirer le miel et la cire ; elles ne discontinuent leur travail et ne finissent leur récolte que parce qu’elles ne trouvent plus rien à ramasser. On a imaginé de les transporter et de les faire voyager dans d’autres pays où il y a encore des fleurs, alors elles reprennent le travail, elles continuent à ramasser, à entasser jusqu’à ce que les fleurs de ce nouveau canton soient épuisées ou flétries ; et si on les porte dans un autre qui soit encore fleuri, elles continueront de même à recueillir, à amasser : leur travail n’est donc point une prévoyance ni une peine qu’elles se donnent dans la vue de faire des provisions pour elles, c’est au contraire un mouvement dicté par le sentiment, et ce mouvement dure et se renouvelle autant et aussi longtemps qu’il existe des objets qui y sont relatifs » (p. 492). Buffon précurseur de Karl Marx ! Ou de Jean Giono dans sa Lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix.

Après ce Discours sur la nature des animaux, nos passons à une collection de monographies. La méthode de travail de Buffon a été mixte. Il a consulté et compilé tous les traités disponibles existant, depuis Aristote jusqu’à son collaborateur Daubenton (dont les articles constituaient plus de la moitié des tomes publiés, retirés évidemment de ce volume). Il a également observé lui-même dans sa ménagerie de Montbard, et il a bénéficié, de plus en plus au fil du temps et de sa notoriété, de correspondances savantes qu’il cite abondamment. C’est selon l’éditeur de ce volume la méthode scientifique en vogue, on pourrait l’appeler méthode mixte. Enfin, il a discuté la question des distinctions entre les espèces, ce qui pour certains fait de lui un précurseur du transformisme : « Ainsi, bien que Buffon ne puisse en aucun cas être considéré comme un « précurseur » de Darwin, ou même de Lamarck, il représente à plusieurs titres une étape décisive dans l’histoire du transformisme : d’une part, il en admet une forme limitée et, d’autre part, en ayant clairement et très explicitement posé le problème, il a contribué à lui donner une place importante au sein des sciences de la vie. En outre, sa réflexion sur les variétés, leur apparition, leur distribution en fonction des « climats », leurs migrations, bref, sur ce qui relève de ce que nous appelons aujourd’hui la biogéographie, a également participé à rendre ces problématiques incontournables. Dès les années 1760, en France, en Allemagne ou en Grande-Bretagne, les travaux sur ces sujets se multiplient, créant peu à peu les conditions favorables à l’émergence de théories de l’évolution au tournant du siècle » (notes, p. 1518).

Les Animaux domestiques

Buffon a un discours ambigu : d’une part il présente l’homme comme l’animal supérieur désigné par Dieu (d’où toutes ses mises au point ci-dessus sur l’intelligence des animaux), d’autre part il s’apitoie sur le sort des animaux : « L’homme change l’état naturel des animaux en les forçant à lui obéir, et les faisant servir à son usage : un animal domestique est un esclave dont on s’amuse, dont on se sert, dont on abuse, qu’on altère, qu’on dépayse et que l’on dénature, tandis que l’animal sauvage, n’obéissant qu’à la Nature, ne connaît d’autres lois que celles du besoin et de la liberté. L’histoire d’un animal sauvage est donc bornée à un petit nombre de faits émanés de la simple Nature, au lieu que l’histoire d’un animal domestique est compliquée de tout ce qui a rapport à l’art que l’on emploie pour l’apprivoiser ou pour le subjuguer ; et comme on ne sait pas assez combien l’exemple, la contrainte, la force de l’habitude peuvent influer sur les animaux et changer leurs mouvements, leurs déterminations, leurs penchants, le but d’un naturaliste doit être de les observer assez pour pouvoir distinguer les faits qui dépendent de l’instinct, de ceux qui ne viennent que de l’éducation ; reconnaître ce qui leur appartient et ce qu’ils ont emprunté, séparer ce qu’ils font de ce qu’on leur fait faire, et ne jamais confondre l’animal avec l’esclave, la bête de somme avec la créature de Dieu » (Introduction sur « Les animaux domestiques », p. 499).

Le long chapitre « Le Cheval » commence par un rappel sur le fait qu’on n’observe en général que des chevaux esclaves, et ce paragraphe pourrait s’étudier en complément du chapitre « Des cannibales » de Montaigne :

« La Nature est plus belle que l’art ; et, dans un être animé, la liberté des mouvements fait la belle nature : voyez ces chevaux qui se sont multipliés dans les contrées de l’Amérique espagnole, et qui y vivent en chevaux libres, leur démarche, leur course, leurs sauts, ne sont ni gênés ni mesurés ; fiers de leur indépendance, ils fuient la présence de l’homme, ils dédaignent ses soins, ils cherchent et trouvent eux-mêmes la nourriture qui leur convient, ils errent, ils bondissent en liberté dans des prairies immenses, où ils cueillent les productions nouvelles d’un printemps toujours nouveau ; sans habitation fixe, sans autre abri que celui d’un ciel serein, ils respirent un air plus pur que celui de ces palais voûtés où nous les renfermons en pressant les espaces qu’ils doivent occuper ; aussi ces chevaux sauvages sont-ils beaucoup plus forts, plus légers, plus nerveux, que la plupart des chevaux domestiques, ils ont ce que donne la Nature, la force et la noblesse ; les autres n’ont que ce que l’art peut donner, l’adresse et l’agrément » (p. 504).

Voici une description du galop intéressante pour notre thème de BTS « À toute vitesse ! » :

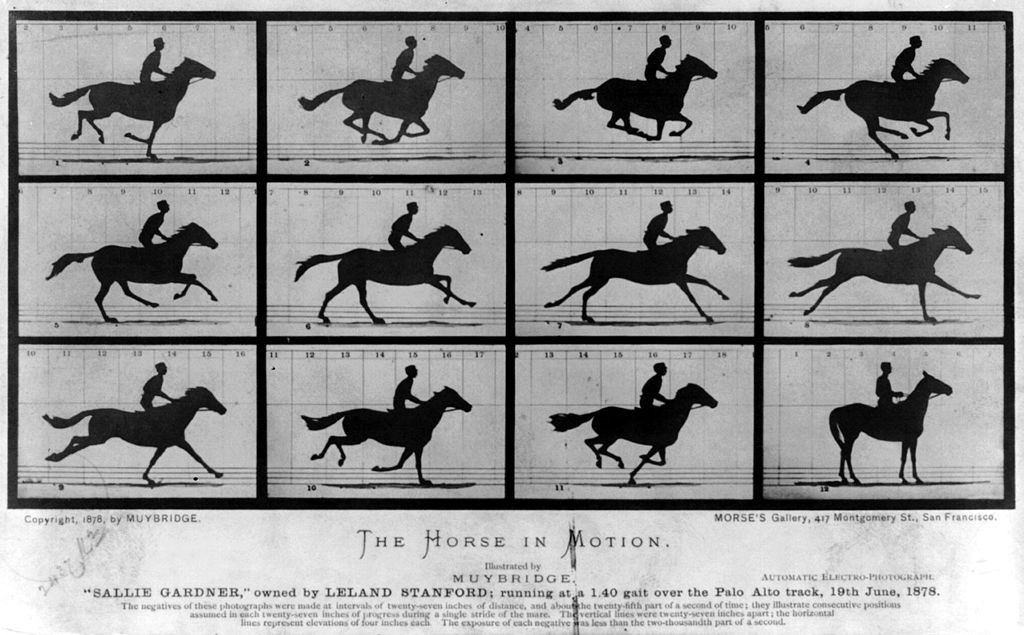

Dans le galop il y a ordinairement trois temps, mais comme dans ce mouvement, qui est une espèce de saut, les parties antérieures du cheval ne se meuvent pas d’abord d’elles-mêmes, et qu’elles sont chassées par la force des hanches et des parties postérieures, si des deux jambes de devant la droite doit avancer plus que la gauche, il faut auparavant que le pied gauche de derrière pose à terre pour servir de point d’appui à ce mouvement d’élancement, ainsi c’est le pied gauche de derrière qui fait le premier temps du mouvement et qui pose à terre le premier, ensuite la jambe droite de derrière se lève conjointement avec la gauche de devant et elles retombent à terre en même temps, et enfin la jambe droite de devant, qui s’est levée un instant après la gauche de devant et la droite de derrière, se pose à terre la dernière, ce qui fait le troisième temps ; ainsi dans ce mouvement du galop il y a trois temps et deux intervalles, et dans le premier de ces intervalles, lorsque le mouvement se fait avec vitesse, il y a un instant où les quatre jambes sont en l’air en même temps, et où l’on voit les quatre fers du cheval à la fois : lorsque le cheval a les hanches et les jarrets souples, et qu’il les remue avec vitesse et agilité, ce mouvement du galop est plus parfait, et la cadence s’en fait à quatre temps ; il pose d’abord le pied gauche de derrière qui marque le premier temps ; ensuite le pied droit de derrière retombe le premier et marque le second temps, le pied gauche de devant tombant un instant après marque le troisième temps, et enfin le pied droit de devant qui retombe le dernier marque le quatrième temps » (p. 514). C’est ce que mettra en évidence Eadweard Muybridge, avec ses photographies Sallie Gardner at a Gallop en 1878, et beaucoup oublieront que Buffon avait vu cela avec ses seuls yeux et son cerveau…

Il a su aussi décrire les différentes allures, dont l’entrepas et l’aubin, que j’ignorais :

« Il n’y a donc dans l’amble, comme dans le trot, que deux temps dans le mouvement ; et toute la différence est que dans le trot les deux jambes qui vont ensemble sont opposées en diagonale, au lieu que dans l’amble ce sont les deux jambes du même côté qui vont ensemble : cette allure, qui est très fatigante pour le cheval, et qu’on ne doit lui laisser prendre que dans les terrains unis, est fort douce pour le cavalier, elle n’a pas la dureté du trot, qui vient de la résistance que fait la jambe de devant lorsque celle de derrière se lève, parce que dans l’amble cette jambe de devant se lève en même temps que celle de derrière du même côté ; au lieu que dans le trot cette jambe de devant du même côté demeure en repos et résiste à l’impulsion pendant tout le temps que se meut celle de derrière. Les connaisseurs assurent que les chevaux qui naturellement vont l’amble, ne trottent jamais et qu’ils sont beaucoup plus faibles que les autres ; en effet les poulains prennent assez souvent cette allure, surtout lorsqu’on les force à aller vite, et qu’ils ne sont pas encore assez forts pour trotter ou pour galoper ; et l’on observe aussi que la plupart des bons chevaux, qui ont été trop fatigués et qui commencent à s’user, prennent eux-mêmes cette allure lorsqu’on les force à un mouvement plus rapide que celui du pas. L’amble peut donc être regardé comme une allure défectueuse, puisqu’elle n’est pas ordinaire et qu’elle n’est naturelle qu’à un petit nombre de chevaux ; que ces chevaux sont presque toujours plus faibles que les autres ; et que ceux qui paraissent les plus forts sont ruinés en moins de temps que ceux qui trottent et galopent : mais il y a encore deux autres allures, l’entrepas et l’aubin, que les chevaux faibles ou excédés prennent d’eux-mêmes, qui sont beaucoup plus défectueuses que l’amble ; on a appelé ces mauvaises allures des trains rompus, désunis ou composés : l’entrepas tient du pas et de l’amble, et l’aubin tient du trot et du galop, l’un et l’autre viennent des excès d’une longue fatigue ou d’une grande faiblesse de reins ; les chevaux de messagerie qu’on surcharge, commencent à aller l’entrepas au lieu du trot à mesure qu’ils se ruinent, et les chevaux de poste ruinés, qu’on presse de galoper, vont l’aubin au lieu du galop » (p. 516).

Je ne cite qu’une partie de son éloge du cheval, mais il faudrait tout citer : « Le cheval est de tous les animaux celui qui, avec une grande taille, a le plus de proportion et d’élégance dans les parties de son corps ; car en lui comparant les animaux qui sont immédiatement au-dessus et au-dessous, on verra que l’âne est mal fait, que le lion a la tête trop grosse, que le bœuf a les jambes trop minces et trop courtes pour la grosseur de son corps, que le chameau est difforme, et que les plus gros animaux, le rhinocéros et l’éléphant, ne sont, pour ainsi dire, que des masses informes » (p. 517). La fin de l’article « Le Cheval » constitue un éloge avant la lettre du métier de vétérinaire, que Buffon appelle de ses vœux : « La médecine que les anciens ont appelée médecine vétérinaire, n’est presque connue que de nom : je suis persuadé que si quelque médecin tournait ses vues de ce côté-là, et faisait de cette étude son principal objet, il en serait bientôt dédommagé par d’amples succès ; que non seulement il s’enrichirait, mais même qu’au lieu de se dégrader il s’illustrerait beaucoup, et cette médecine ne serait pas si conjecturale et si difficile que l’autre : la nourriture, les mœurs, l’influence du sentiment, toutes les causes en un mot étant plus simples dans l’animal que dans l’homme, les maladies doivent aussi être moins compliquées, et par conséquent plus faciles à juger et à traiter avec succès ; sans compter la liberté qu’on aurait toute entière de faire des expériences, de tenter de nouveaux remèdes, et de pouvoir arriver sans crainte et sans reproches à une grande étendue de connaissances en ce genre, dont on pourrait même, par analogie, tirer des inductions utiles à l’art de guérir les hommes » (p. 552). L’article de Buffon a été cannibalisé par L’Encyclopédie, qui le reconnaît in fine : « C’est dans cette dernière source que nous avons puisé la meilleure partie de cet article. »

Le chapitre consacré à « L’Âne » est surtout prétexte à disserter sur les « familles », et à esquisser un darwinisme, qui sera aussitôt rejeté : « Dans ce point de vue, non seulement l’âne et le cheval, mais même l’homme, le singe, les quadrupèdes et tous les animaux, pourraient être regardés comme ne faisant que la même famille ; mais en doit-on conclure que dans cette grande et nombreuse famille, que Dieu seul a conçue et tirée du néant, il y ait d’autres petites famille projetées par la Nature et produites par le temps, dont les unes ne seraient composées que de deux individus, comme le cheval et l’âne, d’autres de plusieurs individus, comme celle de la belette, de la martre, du furet, de la fouine, etc. et de même, que dans les végétaux il y ait des familles de dix, vingt, trente, etc. plantes ? Si ces familles existaient en effet, elles n’auraient pu se former que par le mélange, la variation successive, et la dégénération des espèces originaires ; et si l’on admet une fois qu’il y ait des familles dans les plantes et dans les animaux, que l’âne soit de la famille du cheval, et qu’il n’en diffère que parce qu’il a dégénéré, on pourra dire également que le singe est de la famille de l’homme, que c’est un homme dégénéré, que l’homme et le singe ont eu une origine commune comme le cheval et l’âne, que chaque famille, tant dans les animaux que dans les végétaux, n’a eu qu’une seule souche, et même que tous les animaux sont venus d’un seul animal, qui, dans la succession des temps, a produit, en se perfectionnant et en dégénérant, toutes les races des autres animaux » (p. 557).

Une phrase en passant esquisse une explication du réchauffement climatique : « [les ânes] sont encore tels en France, quoiqu’ils y soient déjà assez anciennement naturalisés, et que le froid du climat soit bien diminué depuis deux mille ans par la quantité de forêts abattues et de marais desséchés » (p. 566). Une autre allusion à l’influence de la déforestation sur le climat se trouve dans Des époques de la Nature.

Comme pour le cheval et l’âne, le début de l’article consacré au Bœuf contient une page magnifique consacrée au cycle de la vie et de la mort qui aurait trouvé aussi bien sa place dans une dissertation plus générale : « La surface de la Terre, parée de sa verdure, est le fonds inépuisable et commun duquel l’homme et les animaux tirent leur subsistance ; tout ce qui a vie dans la Nature vit sur ce qui végète, et les végétaux vivent à leur tour des débris de tout ce qui a vécu et végété : pour vivre il faut détruire, et ce n’est en effet qu’en détruisant des êtres que les animaux peuvent se nourrir et se multiplier. Dieu, en créant les premiers individus de chaque espèce d’animal et de végétal, a non seulement donné la forme à la poussière de la Terre, mais il l’a rendue vivante et animée, en renfermant dans chaque individu une quantité plus ou moins grande de principes actifs, de molécules organiques vivantes, indestructibles et communes à tous les êtres organisés : ces molécules passent de corps en corps, et servent également à la vie actuelle et à la continuation de la vie, à la nutrition, à l’accroissement de chaque individu ; et après la dissolution du corps, après sa destruction, sa réduction en cendres, ces molécules organiques, sur lesquelles la mort ne peut rien, survivent, circulent dans l’Univers, passent dans d’autres êtres, et y portent la nourriture et la vie : toute production, tout renouvellement, tout accroissement par la génération, par la nutrition, par le développement, supposent donc une destruction précédente, une conversion de substance, un transport de ces molécules organiques qui ne se multiplient pas, mais qui, subsistant toujours en nombre égal, rendent la nature toujours également vivante, la Terre également peuplée, et toujours également resplendissante de la première gloire de Celui qui l’a créée.

À prendre les êtres en général, le total de la quantité de vie est donc toujours le même, et la mort, qui semble tout détruire, ne détruit rien de cette vie primitive et commune à toutes les espèces d’êtres organisés : comme toutes les autres puissances subordonnées et subalternes, la mort n’attaque que les individus, ne frappe que la surface, ne détruit que la forme, ne peut rien sur la matière, et ne fait aucun tort à la nature, qui n’en brille que davantage ; qui ne lui permet pas d’anéantir les espèces, mais la laisse moissonner les individus et les détruire avec le temps, pour se montrer elle-même indépendante de la mort et du temps, pour exercer à chaque instant sa puissance toujours active, manifester sa plénitude par sa fécondité, et faire de l’Univers, en reproduisant, en renouvelant les êtres, un théâtre toujours rempli, un spectacle toujours nouveau » (p. 572).

Quelques pages après, voici un plaidoyer écolo, voire carrément végan :

« L’homme sait user en maître de sa puissance sur les animaux, il a choisi ceux dont la chair flatte son goût, il en a fait des esclaves domestiques, il les a multipliés plus que la Nature ne l’aurait fait, il en a formé des troupeaux nombreux, et par les soins qu’il prend de les faire naître, il semble avoir acquis le droit, de se les immoler ; mais il étend ce droit bien au-delà de ses besoins, car indépendamment de ces espèces qu’il s’est assujetties, et dont il dispose à son gré, il fait aussi la guerre aux animaux sauvages, aux oiseaux, aux poissons, il ne se borne pas même a ceux du climat qu’il habite, il va chercher au loin, et jusqu’au milieu des mers, de nouveaux mets, et la Nature entière semble suffire à peine à son intempérance et à l’inconstante variété de ses appétits ; l’homme consomme, engloutit lui seul plus de chair que tous les animaux ensemble n’en dévorent ; il est donc le plus grand destructeur, et c’est plus par abus que par nécessité ; au lieu de jouir modérément des biens qui lui sont offerts, au lieu de les dispenser avec équité, au lieu de réparer à mesure qu’il détruit, de renouveler lorsqu’il anéantit, l’homme riche met toute sa gloire à consommer, toute sa grandeur à perdre en un jour à sa table plus de biens qu’il n’en faudrait pour faire subsister plusieurs familles ; il abuse également et des animaux et des hommes, dont le reste demeure affamé, languit dans la misère et ne travaille que pour satisfaire à l’appétit immodéré et à la vanité encore plus insatiable de cet homme, qui, détruisant les autres par la disette, se détruit lui-même par les excès.

Cependant l’homme pourrait, comme l’animal, vivre de végétaux ; la chair qui paraît être si analogue à la chair, n’est pas une nourriture meilleure que les graines ou le pain ; ce qui fait la vraie nourriture, celle qui contribue à la nutrition, au développement, à l’accroissement et à l’entretien du corps, n’est pas cette matière brute qui compose à nos yeux la texture de la chair ou de l’herbe, mais ce sont les molécules organiques que l’un et l’autre contiennent, puisque le bœuf, en paissant l’herbe, acquiert autant de chair que l’homme ou que les animaux qui ne vivent que de chair et de sang : la seule différence réelle qu’il y ait entre ces aliments, c’est qu’à volume égal, la chair, le blé, les graines contiennent beaucoup plus de molécules organiques que l’herbe, les feuilles, les racines, et les autres parties des plantes, comme nous nous en sommes assurés en observant les infusions de ces différentes matières ; en sorte que l’homme et les animaux dont l’estomac et les intestins n’ont pas assez de capacité pour admettre un très grand volume d’aliments, ne pourraient pas prendre assez d’herbe pour en tirer la quantité de molécules organiques nécessaire à leur nutrition ; et c’est par cette raison que l’homme et les autres animaux qui n’ont qu’un estomac, ne peuvent vivre que de chair ou de graines, qui dans un petit volume contiennent une très grande quantité de ces molécules organiques nutritives, taudis que le bœuf et les autres animaux ruminants qui ont plusieurs estomacs, dont l’un est d’une très grande capacité, et qui par conséquent peuvent se remplir d’un grand volume d’herbe, en tirent assez de molécules organiques pour se nourrir, croître et multiplier ; la quantité compense ici la qualité de la nourriture, mais le fonds en est le même, c’est la même matière, ce sont les mêmes molécules organiques qui nourrissent le bœuf, l’homme et tous les animaux » (p. 573-4).

J’ai été étonné d’apprendre qu’on attelait encore le bœuf par les cornes : « Le Bœuf ne convient pas autant que le cheval, l’âne, le chameau, etc. pour porter des fardeaux, la forme de son dos et de ses reins le démontre ; mais la grosseur de son cou et la largeur de ses épaules indiquent assez qu’il est propre à tirer et à porter le joug ; c’est aussi de cette manière qu’il tire le plus avantageusement, et il est singulier que cet usage ne soit pas général, et que clans des provinces entières on l’oblige à tirer par les cornes ; la seule raison qu’on ait pu m’en donner, c’est que quand il est attelé par les cornes on le conduit plus aisément ; il a la tête très forte, et il ne laisse pas de tirer assez bien de cette façon, mais avec beaucoup moins d’avantage que quand il tire par les épaules ; il semble avoir été fait exprès pour la charrue, la masse de son corps, la lenteur de ses mouvements, le peu de hauteur de ses jambes, tout, jusqu’à sa tranquillité et à sa patience dans le travail, semble concourir à le rendre propre à la culture des champs, et plus capable qu’aucun autre de vaincre la résistance constante et toujours nouvelle que la terre oppose à ses efforts » (p. 577).

Buffon se fait Arlette Laguillier quand il évoque un paradoxe social : « ces mêmes hommes qui tous les jours, et du matin au soir, gémissent dans le travail et sont courbés sur la charrue, ne tirent de la terre que du pain noir, et sont obligés de céder à d’autres la fleur, la substance de leur grain ; c’est par eux et ce n’est pas pour eux que les moissons sont abondantes ; ces mêmes hommes qui élèvent, qui multiplient le bétail, qui le soignent et s’en occupent perpétuellement, n’osent jouir du fruit de leurs travaux ; la chair de ce bétail est une nourriture dont ils sont forcés de s’interdire l’usage, réduits par la nécessité de leur condition, c’est-à-dire, par la dureté des autres hommes, à vivre comme les chevaux, d’orge et d’avoine ou de légumes grossiers, et de lait aigre » (p. 578).

Cet éloge des Anciens nous rappelle le rapport de l’agriculture avec la poésie, le vers et le rythme, car étymologiquement, le mot « vers » désigne le « fait de tourner la charrue au bout du sillon » : « […] on peut aussi dans ces terrains légers, pousser à chaque fois le sillon beaucoup plus loin que dans les terrains forts : les Anciens avaient borné à une longueur de cent vingt pas la plus grande étendue du sillon que le bœuf devait tracer par une continuité non interrompue d’efforts et de mouvements, après quoi, disaient-ils, il faut cesser de l’exciter et le laisser reprendre haleine pendant quelques moments avant de poursuivre le même sillon ou d’en commencer un autre ; mais les Anciens faisaient leurs délices de l’étude de l’agriculture, et mettaient leur gloire à labourer eux-mêmes, ou du moins à favoriser le laboureur, à épargner la peine du cultivateur et du bœuf, et parmi nous ceux qui jouissent le plus des biens de cette terre, sont ceux qui savent le moins estimer, encourager, soutenir l’art de la cultiver » (p. 578).

Citons enfin la conclusion de l’article : « En Irlande, en Angleterre, en Hollande, en Suisse et dans le Nord, on sale et on fume la chair du bœuf en grande quantité, soit pour l’usage de la marine, soit pour l’avantage du commerce ; il sort aussi de ces pays une grande quantité de cuirs : la peau du bœuf, et même celle du veau servent, comme l’on sait, à une infinité d’usages ; la graisse est aussi une matière utile, on la mêle avec le suif du mouton : le fumier du bœuf est le meilleur engrais pour les terres sèches et légères ; la corne de cet animal est le premier vaisseau dans lequel on ait bu, le premier instrument dans lequel on ait soufflé pour augmenter le son, la première matière transparente que l’on ait employée pour faire des vitres, des lanternes, et que l’on ait ramollie, travaillée, moulée pour faire des boîtes, des peignes et mille autres ouvrages : mais finissons, car l’Histoire naturelle doit finir où commence l’histoire des arts. »

Le chapitre consacré à « La Brebis » nous étonne d’abord par son titre après « Le Bœuf » : on s’attendrait à avoir « Le Mouton », mais c’est le nom de la femelle qui est choisi cette fois-ci. Peut-être parce que « Mouton » est moins valorisant que « Bœuf », comme le montre ce paragraphe, à lire en regard du chapitre des moutons de Panurge :

« Il paraît donc que ce n’est que par notre secours et par nos soins que cette espèce a duré, dure et pourra durer encore : il paraît qu’elle ne subsisterait pas par elle-même. La brebis est absolument sans ressource et sans défense ; le bélier n’a que de faibles armes, son courage n’est qu’une pétulance inutile pour lui-même, incommode pour les autres, et qu’on détruit par la castration : les moutons sont encore plus timides que les brebis ; c’est par crainte qu’ils se rassemblent si souvent en troupeaux ; le moindre bruit extraordinaire suffit pour qu’ils se précipitent et se serrent les uns contre les autres, et cette crainte est accompagnée de la plus grande stupidité ; car ils ne savent pas fuir le danger, ils semblent même ne pas sentir l’incommodité de leur situation : ils restent où ils se trouvent, à la pluie, à la neige, ils y demeurent opiniâtrement, et pour les obliger à changer de lieu et à prendre une route, il leur faut un chef, qu’on instruit à marcher le premier, et dont ils suivent tous les mouvements pas à pas : ce chef demeurerait lui-même avec le reste du troupeau, sans mouvement, dans la même place, s’il n’était chassé par le berger ou excité par le chien commis à leur garde, lequel sait en effet veiller à leur sûreté, les défendre, les diriger, les séparer, les rassembler et leur communiquer les mouvements qui leur manquent » (p. 595).

Si vous avez jamais à opérer une castration, voici le tuto : « La castration doit se faire à l’âge de cinq ou six mois, ou même un peu plus tard, au printemps ou en automne, dans un temps doux. Cette opération se fait de deux manières : la plus ordinaire est l’incision ; on tire les testicules par l’ouverture qu’on vient de faire, et on les enlève aisément : l’autre se fait sans incision ; on lie seulement, en serrant fortement avec une corde, les bourses au-dessus des testicules, et l’on détruit par cette compression les vaisseaux qui y aboutissent. La castration rend l’agneau malade et triste, et l’on fera bien de lui donner du son mêlé d’un peu de sel pendant deux ou trois jours, pour prévenir le dégoût qui souvent succède à cet état » (p. 597).

Le chapitre consacré à « La Chèvre » choisit aussi pour titre l’animal femelle, c’est un peu comme pour les infirmières, finalement ! J’apprécie l’éloge du bouc : « Le bouc peut engendrer à un an, et la chèvre dès l’âge de sept mois ; mais les fruits de cette génération précoce sont faibles et défectueux, et l’on attend ordinairement que l’un et l’autre aient dix-huit mois ou deux ans avant de leur permettre de se joindre. Le bouc est un assez bel animal, très vigoureux et très chaud : un seul peut suffire à plus de cent cinquante chèvres pendant deux ou trois mois ; mais cette ardeur qui le consume ne dure que trois ou quatre ans, et ces animaux sont énervés et même vieux dès l’âge de cinq ou six ans. Lorsque l’on veut donc faire choix d’un bouc pour la propagation, il faut qu’il soit jeune et de bonne figure, c’est-à-dire âgé de deux ans, la taille grande le cou court et charnu, la tête légère, les oreilles pendantes, les cuisses grosses, les jambes fermes, le poil noir, épais et doux, la barbe longue et bien garnie. Il y a moins de choix à faire pour les chèvres ; seulement on peut observer que celles dont le corps est grand, la croupe large, les cuisses fournies, la démarche légère, les mamelles grosses, les pis longs, le poil doux et touffu, sont les meilleures » (p. 613). C’est ce que j’ai toujours pensé ! Une phrase nous laisse prendre Buffon pour un bouffon qui répand les fake news : « Les chèvres se laissent téter aisément, même par les enfants, pour lesquels leur lait est une très bonne nourriture ; elles sont, comme les vaches et les brebis, sujettes à être tétées par la couleuvre et encore par un oiseau connu sous le nom de tète-chèvre ou crapaud volant, qui s’attache à leur mamelle pendant la nuit, et leur fait, dit-on, perdre leur lait » (p. 615). Les notes de l’édition Pléiade nous apprennent que l’oiseau en question est l’engoulevent, dont le nom de la famille scientifique, « caprimulgus » signifie « qui tête les chèvres ». Un certain Guéneau de Montbeillard dans une Histoire naturelle des oiseaux appellera à « rejeter impitoyablement ceux qui tendent à accréditer de fausses idées, et à perpétuer des erreurs » (note p. 1533).

Le chapitre « Le Cochon, le Cochon de Siam et le Sanglier » choisit pour titre le nom de l’animal castré, mais associé à une autre espèce et à la version sauvage. J’y relève un plaidoyer contre le finalisme, pour la vérité en sciences : « C’est pour cela qu’il faut recueillir avec soin les exemples qui s’opposent à cette prétention, qu’il faut insister sur les faits capables de détruire un préjugé général auquel nous nous livrons par goût, une erreur de méthode que nous adoptons par choix, quoiqu’elle ne tende qu’à voiler notre ignorance, et qu’elle soit inutile, et même opposée à la recherche et à la découverte des effets de la Nature. Nous pouvons, sans sortir de notre sujet, donner un exemple par lequel ces fins que nous supposons si vainement à la Nature, sont évidemment démenties. Les phalanges ne sont faites, dit-on, que pour former des doigts ; cependant il y a dans le cochon des phalanges inutiles, puisqu’elles ne forment pas des doigts dont il puisse se servir ; et dans les animaux à pied fourchu il y a de petits os qui ne forment pas même des phalanges. Si c’est là le but de la Nature, n’est-il pas évident que dans le cochon elle n’a exécuté que la moitié de son projet, et que dans les autres à peine l’a-t-elle commencé ? » (p. 623).

C’est Buffon qui m’a fait comprendre pourquoi on traite de « truies » les grosses baiseuses qui aiment bien se faire troncher : « La première portée de la truie n’est pas nombreuse, les petits sont faibles, et même imparfaits, quand elle n’a pas un an. Elle est en chaleur, pour ainsi dire, en tout temps ; elle recherche les approches du mâle, quoiqu’elle soit pleine ; ce qui peut passer pour un excès parmi les animaux, dont la femelle, dans presque toutes les espèces, refuse le mâle aussitôt qu’elle a conçu. Celle chaleur de la truie, qui est presque continuelle, se marque cependant par des accès et aussi par des mouvements immodérés, qui finissent toujours par se vautrer dans la boue ; elle répand dans ce temps une liqueur blanchâtre assez épaisse et assez abondante ; elle porte quatre mois, met bas au commencement du cinquième, et bientôt elle recherche le mâle, devient pleine une seconde fois, et produit par conséquent deux fois l’année » (p. 630). Il explique juste après que la laie au contraire élève ses petits, voire parfois continue à s’occuper de la couvée de l’année précédente avec la nouvelle, et que ce comportement de la cochonne est dû au fait qu’on lui retire ses petits.

Un paragraphe a sans doute inspiré une belle page à Rétif de La Bretonne dans Monsieur Nicolas : « On appelle en termes de chasse, bêtes de compagnie, les sangliers qui n’ont pas passé trois ans, parce que jusqu’à cet âge ils ne se séparent pas les uns des autres, et qu’ils suivent tous leur mère commune ; ils ne vont seuls que quand ils sont assez forts pour ne plus craindre les loups. Ces animaux forment donc d’eux-mêmes des espèces de troupes, et c’est de là que dépend leur sûreté : lorsqu’ils sont attaqués, ils résistent par le nombre, ils se secourent, se défendent ; les plus gros font face en se pressant en rond les uns contre les autres, et en mettant les plus petits au centre. Les cochons domestiques se défendent aussi de la même manière, et l’on n’a pas besoin de chiens pour les garder ; mais comme ils sont indociles et durs, un homme agile et robuste n’en peut guère conduire que cinquante » (p. 631).

Dans le chapitre « Le Chien », je recopie un long passage pré-darwinien, et précautionneux pour ne pas heurter la gent religieuse : « Les petits animaux éphémères, ceux dont la vie est si courte qu’ils se renouvellent tous les ans par la génération, sont infiniment plus sujets que les autres animaux aux variétés et aux altérations de tout genre : il en est de même des plantes annuelles en comparaison des autres végétaux ; il y en a même dont la nature est, pour ainsi dire, artificielle et factice. Le blé, par exemple, est une plante que l’homme a changée au point qu’elle n’existe nulle part dans l’état de nature : on voit bien qu’il a quelque rapport avec l’ivraie, avec les gramens, les chiendents et quelques autres herbes des prairies ; mais on ignore à laquelle de ces herbes on doit le rapporter : et comme il se renouvelle tous les ans, et que, servant de nourriture à l’homme, il est de toutes les plantes celle qu’il a le plus travaillée, il est aussi de toutes celle dont la nature est le plus altérée. L’homme peut donc non seulement faire servir à ses besoins, à son usage, tous les individus de l’univers, mais il peut encore, avec le temps, changer, modifier et perfectionner les espèces ; c’est même le plus beau droit qu’il ait sur la Nature. Avoir transformé une herbe stérile en blé, est une espèce de création dont cependant il ne doit pas s’enorgueillir, puisque ce n’est qu’à la sueur de son front et par des cultures réitérées qu’il peut tirer du sein de la terre ce pain souvent amer, qui fait sa subsistance.

Les espèces que l’homme a beaucoup travaillées, tant dans les végétaux que dans les animaux, sont donc celles qui de toutes sont le plus altérées ; et comme quelquefois elles le sont au point qu’on ne peut reconnaître leur forme primitive, comme dans le blé, qui ne ressemble plus à la plante dont il a tiré son origine, il ne serait pas impossible que dans la nombreuse variété des chiens que nous voyons aujourd’hui, il n’y en eût pas un seul de semblable au premier chien, ou plutôt au premier animal de cette espèce, qui s’est peut-être beaucoup altérée depuis la création, et dont la souche a pu par conséquent être très différente des races qui subsistent actuellement, quoique ces races en soient originairement toutes également provenues.

La Nature, cependant ne manque jamais de reprendre ses droits dès qu’on la laisse agir en liberté : le froment jeté sur une terre inculte dégénère à la première année : si l’on recueillait ce grain dégénéré pour le jeter de même, le produit de cette seconde génération serait encore plus altéré ; et au bout d’un certain nombre d’années et de reproductions l’homme verrait reparaître la plante originaire du froment, et saurait combien il faut de temps à la Nature pour détruire le produit, d’un art qui la contraint, et pour se réhabiliter. Cette expérience serait assez facile à faire sur le blé et sur les autres plantes qui tous les ans se reproduisent, pour ainsi dire, d’elles-mêmes, dans le même lieu ; mais il ne serait guère possible de la tenter avec quelque espérance de succès, sur les animaux qu’il faut rechercher, appareiller, unir, et qui sont difficiles à manier, parce qu’ils nous échappent tous plus ou moins par leur mouvement, et par la répugnance souvent invincible qu’ils ont pour les choses qui sont contraires à leurs habitudes ou à leur naturel. On ne peut donc pas espérer de savoir jamais par cette voie quelle est la race primitive des chiens, non plus que celle des autres animaux, qui, comme le chien, sont sujets à des variétés permanentes ; mais au défaut de ces connaissances de faits qu’on ne peut acquérir, et qui cependant seraient nécessaires pour arriver à la vérité, on peut rassembler des indices et en tirer des conséquences vraisemblables » (p. 647). Cette belle page peut fournir un pendant à Montaigne dans « Des Cannibales », de même que le passage sur les « animaux sauvages » (cf. infra) : « Ils sont sauvages de même que nous appelons sauvages les fruits, que nature, de soi et de son progrès ordinaire, a produits : là où à la vérité ce sont ceux que nous avons altérés par notre artifice, et détournés de l’ordre commun, que nous devrions appeler plutôt sauvages. »

Dans ce chapitre décidément crucial, voici encore un long passage sur une expérimentation pour décider d’un point fondamental sur la classification des espèces : « Dans nos climats, les animaux sauvages qui approchent le plus du chien, et surtout du chien à oreilles droites, du chien de berger, que je regarde comme la souche et le type de l’espèce entière, sont le renard et le loup ; et comme la conformation intérieure est presque entièrement la même, et que les différences extérieures sont assez légères, j’ai voulu essayer s’ils pourraient produire ensemble : j’espérais qu’au moins on parviendrait à les faire accoupler, et que s’ils ne produisaient pas des individus féconds, ils engendreraient des espèces de mulets qui auraient participé de la nature des deux. Pour cela, j’ai fait élever une louve prise dans les bois à l’âge de deux ou trois mois, avec un mâtin de même âge ; ils étaient enfermés ensemble et seuls dans une assez grande cour où aucune autre bête ne pouvait entrer, et où ils avaient un abri pour se retirer ; ils ne connaissaient ni l’un ni l’autre aucun individu de leur espèce, ni même aucun homme que celui qui était chargé du soin de leur porter tous les jours à manger : on les a gardés trois ans, toujours avec la même attention, et sans les contraindre ni les enchaîner. Pendant la première année, ces jeunes animaux jouaient perpétuellement ensemble, et paraissaient s’aimer beaucoup ; à la seconde année ils commencèrent par se disputer la nourriture, quoiqu’on leur en donnât plus qu’il ne leur en fallait. La querelle venait toujours de la louve : on leur portait de la viande et des os sur un grand plat de bois que l’on posait a terre ; dans l’instant même la louve, au lieu de se jeter sur la viande, commençait par écarter le chien, et prenait ensuite le plat par la tranche si adroitement, qu’elle ne laissait rien tomber de ce qui était dessus, et emportait le tout en fuyant ; et comme elle ne pouvait sortir, je l’ai vue souvent faire cinq ou six fois de suite le tour de la cour tout le long des murailles, toujours tenant le plat de niveau entre ses dents, et ne le reposer à terre que pour reprendre haleine et pour se jeter sur la viande avec voracité, et sur le chien avec fureur lorsqu’il voulait approcher. Le chien était plus fort que la louve ; mais comme il était plus doux, ou plutôt moins féroce, on craignit pour sa vie, et on lui mit un collier. Après la deuxième année, les querelles étaient encore plus vives et les combats plus fréquents, et on mit aussi un collier à la louve, que le chien commençait à ménager beaucoup moins que dans les premiers temps. Pendant ces deux ans il n’y eut pas le moindre signe de chaleur ou de désir, ni dans l’un ni dans l’autre ; ce ne fut qu’à la fin de la troisième année que ces animaux commencèrent à ressentir les impressions de l’ardeur du rut, mais sans amour ; car, loin que cet état les adoucît ou les rapprochât l’un de l’autre, ils n’en devinrent que plus intraitables et plut féroces : ce n’étaient plus que des hurlements de douleur mêlés à des cris de colère ; ils maigrirent tous deux en moins de trois semaines, sans jamais s’approcher autrement que pour se déchirer : enfin ils s’acharnèrent si fort l’un contre l’autre, que le chien tua la louve qui était devenue la plus maigre et la plus faible, et l’on fut obligé de tuer le chien quelques jours après, parce qu’au moment qu’on voulut le mettre en liberté, il fit un grand dégât en se lançant avec fureur sur les volailles, sur les chiens, et même sur les hommes.

J’avais dans le même temps des renards, deux mâles et une femelle, que l’on avait pris dans des pièges, et que je faisais garder loin les uns des autres dans des lieux séparés : j’avais fait attacher l’un de ces renards avec une chaîne légère, mais assez longue, et on lui avait bâti une petite hutte où il se mettait à l’abri. Je le gardai pendant plusieurs mois, il se portait bien ; et quoiqu’il eût l’air ennuyé et les yeux toujours fixés sur la campagne qu’il voyait de sa hutte, il ne laissait pas de manger de très grand appétit. On lui présenta une chienne en chaleur que l’on avait gardée, et qui n’avait pas été couverte ; et comme elle ne voulait pas rester auprès du renard, on prit le parti de l’enchaîner dans le même lieu, et de leur donner largement à manger. Le renard ne la mordit ni ne la maltraita point : pendant dix jours qu’ils demeurèrent ensemble, il n’y eut pas la moindre querelle, ni le jour, ni la nuit, ni aux heures du repas ; le renard s’approchait même assez familièrement, mais dès qu’il avait flairé de trop près sa compagne, le signe du désir disparaissait, et il s’en retournait tristement dans sa hutte ; il n’y eut donc point d’accouplement. Lorsque la chaleur de cette chienne fut passée, on lui en substitua une autre qui venait d’entrer en chaleur, et ensuite une troisième et une quatrième ; le renard les traita toutes avec la même douceur, mais avec la même indifférence ; et afin de m’assurer si c’était la répugnance naturelle ou l’état de contrainte où il était qui l’empêchait de s’accoupler, je lui fis amener une femelle de son espèce, il la couvrit dès le même jour plus d’une fois, et nous trouvâmes, en la disséquant quelques semaines après, qu’elle était pleine, et qu’elle aurait produit quatre petits renards. On présenta de même successivement à l’autre renard plusieurs chiennes en chaleur, on les enfermait avec lui dans une cour où ils n’étaient point enchaînés ; il n’y eut ni haine, ni amour, ni combat, ni caresses, et ce renard mourut au bout de quelques mois de dégoût ou d’ennui.

Ces épreuves nous apprennent au moins que le renard et le loup ne sont pas tout à fait de la même nature que le chien ; que ces espèces non seulement sont différentes, mais séparées et assez éloignées pour ne pouvoir les rapprocher, du moins dans ces climats ; que par conséquent le chien ne tire pas son origine du renard ou du loup, et que les nomenclateurs qui ne regardent ces deux animaux que comme des chiens sauvages, ou qui ne prennent le chien que pour un loup ou un renard devenu domestique, et qui leur donnent à tous trois le nom commun de chien, se trompent, pour n’avoir pas assez consulté la Nature » (p. 657).

Je relève une illustration de Jacques de Sève représentant le Bichon de Malte, que je reproduis ici en souvenir de mon voyage à Malte !

Le chapitre « Le Chat » commence par un éloge au vitriol (et totalement ascientifique !) à envoyer d’urgence à votre tante Ursule qui passe sa journée à visionner des vidéos de chats sur Youtube. Il est probable que Buffon avait une belle-mère amatrice de chats ! « Le Chat est un domestique infidèle, qu’on ne garde que par nécessité, pour l’opposer à un autre ennemi domestique encore plus incommode et qu’on ne peut chasser : car nous ne comptons pas les gens qui, ayant du goût pour toutes les bêtes, n’élèvent des chats que pour s’en amuser ; l’un est l’usage, l’autre l’abus ; et quoique ces animaux, surtout quand ils sont jeunes, aient de la gentillesse, ils ont en même temps une malice innée, un caractère faux, un naturel pervers, que l’âge augmente encore et que l’éducation ne fait que masquer. De voleurs déterminés, ils deviennent seulement, lorsqu’ils sont bien élevés, souples et flatteurs comme les fripons ; ils ont la même adresse, la même subtilité, le même goût pour faire le mal, le même penchant à la petite rapine ; comme eux ils savent couvrir leur marche, dissimuler leur dessein, épier les occasions, attendre, choisir, saisir l’instant de faire leur coup, se dérober ensuite au châtiment, fuir et demeurer éloignés jusqu’à ce qu’on les rappelle. Ils prennent aisément des habitudes de société, mais jamais des mœurs : ils n’ont que l’apparence de l’attachement ; on le voit à leurs mouvements obliques, à leurs yeux équivoques ; ils ne regardent jamais en face la personne aimée ; soit défiance ou fausseté, ils prennent des détours pour en approcher, pour chercher des caresses auxquelles ils ne sont sensibles que pour le plaisir qu’elles leur font. Bien différent de cet animal fidèle, dont tous les sentiments se rapportent à la personne de son maître, le chat paraît ne sentir que pour soi, n’aimer que sous condition, ne se prêter au commerce que pour en abuser ; et par cette convenance de naturel, il est moins incompatible avec l’homme, qu’avec le chien dans lequel tout est sincère » (p. 690).

Les Animaux sauvages

Après ces huit animaux domestiques, nous passons aux « Animaux sauvages », introduits par un vibrant éloge animaliste, tout comme dans « Le Chien » (cf. supra) ; cette belle page peut fournir un pendant à Montaigne dans « Des Cannibales » : « Dans les animaux domestiques et dans l’homme, nous n’avons vu la Nature que contrainte, rarement perfectionnée, souvent altérée, défigurée, et toujours environnée d’entraves ou chargée d’ornements étrangers : maintenant elle va paraître nue, parée de sa seule simplicité, mais plus piquante par sa beauté naïve, sa démarche légère, son air libre, et par les autres attributs de la noblesse et de l’indépendance. Nous la verrons parcourant en souveraine la surface de la Terre, partager son domaine entre les animaux, assigner à chacun son élément, son climat, sa subsistance ; nous la verrons dans les forêts, dans les eaux, dans les plaines, dictant ses lois simples, mais immuables, imprimant sur chaque espèce ses caractères inaltérables, et dispensant avec équité ses dons, compenser le bien et le mal ; donner aux uns la force et le courage, accompagnés du besoin et de la voracité ; aux autres, la douceur, la tempérance, la légèreté du corps, avec la crainte, l’inquiétude et la timidité ; à tous la liberté avec des mœurs constantes ; à tous des désirs et de l’amour toujours aisés à satisfaire, et toujours suivis d’une heureuse fécondité.

Amour et liberté, quels bienfaits ! Ces animaux, que nous appelons sauvages parce qu’ils ne nous sont pas soumis, ont-ils besoin de plus pour être heureux ? ils ont encore l’égalité, ils ne sont ni les esclaves, ni les tyrans de leurs semblables ; l’individu n’a pas à craindre, comme l’homme, tout le reste de son espèce ; ils ont entre eux la paix, et la guerre ne leur vient que des étrangers ou de nous. Ils ont donc raison de fuir l’espèce humaine, de se dérober à notre aspect, de s’établir dans les solitudes éloignées de nos habitations, de se servir de toutes les ressources de leur instinct, pour se mettre en sûreté, et d’employer, pour se soustraire à la puissance de l’homme, tous les moyens de liberté que la Nature leur a fournis en même temps qu’elle leur a donné le désir de l’indépendance » (p. 704). […]

« C’est donc l’homme qui les inquiète, qui les écarte, qui les disperse, et qui les rend mille fois plus sauvages qu’ils ne le seraient en effet ; car la plupart ne demandent que la tranquillité, la paix, et l’usage aussi modéré qu’innocent de l’air et de la terre ; ils sont même portés par la Nature à demeurer ensemble, à se réunir en familles, à former des espèces de sociétés. On voit encore des vestiges de ces sociétés dans les pays dont l’homme ne s’est pas totalement emparé : on voit même des ouvrages faits en commun, des espèces de projets, qui, sans être raisonnés, paraissent être fondés sur des convenances raisonnables, dont l’exécution suppose au moins l’accord, l’union et le concours de ceux qui s’en occupent ; et ce n’est point par force ou par nécessité physique, comme les fourmis et les abeilles, que les castors travaillent et bâtissent ; car ils ne sont contraints ni par l’espace, ni par le temps, ni par le nombre, c’est par choix qu’ils se réunissent, ceux qui se conviennent demeurent ensemble, ceux qui ne se conviennent pas s’éloignent, et l’on en voit quelques-uns qui, toujours rebutés par les autres, sont obligés de vivre solitaires. Ce n’est aussi que dans les pays reculés, éloignés, et où ils craignent peu la rencontre des hommes, qu’ils cherchent à s’établir et à rendre leur demeure plus fixe et plus commode, en y construisant des habitations, des espèces de bourgades, qui représentent assez bien les faibles travaux et les premiers efforts d’une république naissante. Dans les pays au contraire où les hommes se sont répandus, la terreur semble habiter avec eux, il n’y a plus de société parmi les animaux, toute industrie cesse, tout art est étouffé, ils ne songent plus à bâtir ; ils négligent toute commodité ; toujours pressés par la crainte et la nécessité, ils ne cherchent qu’à vivre, ils ne sont occupés qu’à fuir et se cacher ; et si, comme on doit le supposer, l’espèce humaine continue dans la suite des temps à peupler également tonte la surface de la terre, on pourra dans quelques siècles regarder comme une fable l’histoire de nos castors » (p. 707).

À tout seigneur, tout honneur : c’est au « Cerf » qu’il revient d’ouvrir ce chapitre, et j’ai particulièrement apprécié ce paragraphe à faire lire à nos jeunes : « Les biches préfèrent les vieux cerfs, non pas parce qu’ils sont plus courageux, mais parce qu’ils sont beaucoup plus ardents et plus chauds que les jeunes ; ils sont aussi plus inconstants, ils ont souvent plusieurs bêtes à la fois ; et lorsqu’ils n’en ont qu’une, ils ne s’y attachent pas, ils ne la gardent que quelques jours, après quoi ils s’en séparent, et vont en chercher une autre auprès de laquelle ils demeurent encore moins, et passent ainsi successivement à plusieurs, jusqu’à ce qu’ils soient tout à fait épuisés » (p. 715).

Nous passons au « Lièvre », qui traite aussi du lapin, et c’est étonnant qu’il n’ait pas été classé dans les domestiques, comme le sanglier avec le cochon. L’éloge du lapin frise l’antisémitisme : « Les espèces d’animaux les plus nombreuses ne sont pas les plus utiles ; rien n’est même plus nuisible que cette multitude de rats, de mulots, de sauterelles, de chenilles, et de tant d’autres insectes dont il semble que la Nature permette et souffre, plutôt qu’elle ne l’ordonne, la trop nombreuse multiplication. Mais l’espèce du Lièvre et celle du lapin ont pour nous le double avantage du nombre et de l’utilité : les lièvres sont universellement et très abondamment répandus dans tous les climats de la Terre : les lapins, quoique originaires de climats particuliers, multiplient si prodigieusement dans presque tous les lieux où l’on veut les transporter, qu’il n’est plus possible de les détruire, et qu’il faut même employer beaucoup d’art pour en diminuer la quantité, quelquefois incommode.

Lorsqu’on réfléchit donc sur cette fécondité sans bornes donnée à chaque espèce, sur le produit innombrable qui doit en résulter, sur la prompte et prodigieuse multiplication de certains animaux qui pullulent tout à coup, et viennent par milliers désoler les campagnes et ravager la terre, on est étonné qu’ils n’envahissent pas la nature, on craint qu’ils ne l’oppriment par le nombre, et qu’après avoir dévoré sa substance ils ne périssent eux-mêmes qu’avec elle » (p. 734).

Les animaux carnassiers

Nous passons à une partie précédée par un chapitre qui bat un peu la campagne, et ne correspond guère au titre. Belle évocation de la chaîne alimentaire, à faire lire à nos amis végan : « Que l’on considère un instant quelques-unes de ces espèces inférieures qui servent de pâture aux autres, celle des harengs, par exemple ; ils viennent par milliers s’offrir à nos pêcheurs, et après avoir nourri tous les monstres des mers du nord, ils fournissent encore à la subsistance de tous les peuples de l’Europe pendant une partie de l’année. Quelle pullulation prodigieuse parmi ces animaux ! et s’ils n’étaient en grande partie détruits par les autres, quels seraient les effets de cette immense multiplication ! eux seuls couvriraient la surface entière de la mer ; mais bientôt se nuisant par le nombre, ils se corrompraient, ils se détruiraient eux-mêmes faute de nourriture suffisante, leur fécondité diminuerait ; la contagion et la disette feraient ce que fait la consommation ; le nombre de ces animaux ne serait guère augmenté et le nombre de ceux qui s’en nourrissent serait diminué. Et comme l’on peut dire la même chose de toutes les autres espèces, il est donc nécessaire que les unes vivent sur les autres ; et dès lors la mort violente des animaux est un usage légitime, innocent, puisqu’il est fondé dans la Nature, et qu’ils ne naissent qu’à cette condition » (p. 748). Une assertion m’a laissé pantois : « Je pourrais ajouter à toutes ces raisons des faits particuliers qui prouvent également que le cerveau n’est ni le centre du sentiment, ni le siège des sensations. On a vu des animaux, et même des enfants, naître sans tête et sans cerveau, qui cependant avaient sentiment, mouvement et vie » (p. 756). On trouve sur Wikipédia nombre de malformations de la tête ; il existe une forme non-viable : anencéphalie, mais aussi semble-t-il des cas viables selon cet article. Toujours dans cet article sur les carnassiers qui porte si mal son titre, on trouve une réfutation du mythe de l’Âge d’or et de Rousseau : « Un empire, un monarque, une famille, un père, voilà les deux extrêmes de la société : ces extrêmes sont aussi les limites de la nature ; si elles s’étendaient au-delà, n’aurait-on pas trouvé, en parcourant toutes les solitudes du globe, des animaux humains privés de la parole, sourds à la voix comme aux signes, les mâles et les femelles dispersés, les petits abandonnés, etc. ? Je dis même qu’à moins que de prétendre que la constitution du corps humain fût toute différente de ce qu’elle est aujourd’hui, et que son accroissement fût bien plus prompt, il n’est pas possible de soutenir que l’homme ait jamais existé sans former des familles, puisque les enfants périraient s’ils n’étaient secourus et soignés pendant plusieurs années ; au lieu que les animaux nouveau-nés n’ont besoin de leur mère que pendant quelques mois. Cette nécessité physique suffit donc seule pour démontrer que l’espèce humaine n’a pu durer et se multiplier qu’à la faveur de la société ; que l’union des pères et mères aux enfants est naturelle, puisqu’elle est nécessaire. Or celle union ne peut manquer de produire un attachement respectif et durable entre les parents et l’enfant, et cela seul suffit encore pour qu’ils s’accoutument entre eux à des gestes, à des signes, à des sons, en un mot à toutes les expressions du sentiment et du besoin ; ce qui est aussi prouvé par le fait, puisque les sauvages les plus solitaires ont, comme les autres hommes, l’usage des signes et de la parole. » (p. 762). Ce passage me fait penser aux propos de Norbert Elias ou de Tzvetan Todorov sur le fait qu’il n’y a pas d’homme sans société, et je l’ajoute à mon cours sur le thème de BTS seuls avec tous.

En fin de chapitre, Buffon retombe sur ses pieds avec cette belle page : « Cependant il n’en faut pas conclure que les animaux qui ne vivent que d’herbes soient, par nécessité physique, réduits à cette seule nourriture, comme les animaux carnassiers sont, par cette même nécessité, forcés à se nourrir de chair ; nous disons seulement que ceux qui ont plusieurs estomacs ou des boyaux très amples, peuvent se passer de cet aliment substantiel et nécessaire aux autres ; mais nous ne disons pas qu’ils ne pussent en user, et que si la Nature leur eût donné des armes non seulement, pour se défendre, mais pour attaquer et pour saisir, ils n’en eussent fait usage et ne se fussent bientôt accoutumés à la chair et au sang, puisque nous voyons que les moutons, les veaux, les chèvres, les chevaux mangent avidement le lait, les œufs, qui sont des nourritures animales, et que sans être aidés de l’habitude, ils ne refusent pas la viande hachée et assaisonnée de sel. On pourrait donc dire que le goût pour la chair et pour les autres nourritures solides est l’appétit général de tous les animaux, qui s’exerce avec plus ou moins de véhémence ou de modération, selon la conformation particulière de chaque animal, puisqu’à prendre la Nature entière, ce même appétit se trouve non seulement dans l’homme et dans les animaux quadrupèdes, mais aussi dans les oiseaux, dans les poissons, dans les insectes et dans les vers, auxquels en particulier il semble que toute chair ait été ultérieurement destinée » (p. 766). Comme disait l’autre, « dites à la vermine qui vous mangera de baisers » !

Le chapitre « Le Loup » est un des premiers qui ne commence par aucune dissertation générale, et qui ne soit qu’une monographie. J’y relève une affirmation qui m’a ôté d’une erreur : « Les chasseurs assurent que dans toutes les portées il y a plus de mâles que de femelles ; cela confirme cette observation qui paraît générale, du moins dans ces climats, que dans toutes les espèces, à commencer par celle de l’homme, la Nature produit plus de mâles que de femelles » (p. 772). L’article de WP Sex-ratio confirme cette observation. En fait j’avais confondu la proportion de femmes dans la population avec la proportion de naissances. Le sex-ratio est en France de 1,05 en faveur des garçons, mais au-delà de 65 ans, il est de… 0,75 ! C’est une véritable hécatombe des mâles, et on ne nous dit rien ! Je cite aussi la conclusion, à lire à vos meilleurs amis animalistes : « Il n’y a rien de bon dans cet animal que sa peau ; on en fait des fourrures grossières, qui sont chaudes et durables. Sa chair est si mauvaise, qu’elle répugne à tons les animaux, et il n’y a que le loup qui mange volontiers du loup. Il exhale une odeur infecte par la gueule : comme pour assouvir sa faim, il avale indistinctement tout ce qu’il trouve, des chairs corrompues, des os, du poil, des peaux à demi tannées et encore toutes couvertes de chaux, il vomit fréquemment, et se vide encore plus souvent qu’il ne se remplit. Enfin, désagréable en tout, la mine basse, l’aspect sauvage, la voix effrayante, l’odeur insupportable, le naturel pervers, les mœurs féroces, il est odieux, nuisible de son vivant, inutile après sa mort » (p. 776).

Passons sur le renard, le blaireau, le furet, articles courts qui également ne contiennent aucune généralité. Dans « L’Écureuil », je relève « Il craint l’eau plus encore que la terre, et l’on assure que lorsqu’il faut la passer, il se sert d’une écorce pour vaisseau, et de sa queue pour voiles et pour gouvernail » (p. 797) ! Les notes précisent que c’est vrai ! J’ai craqué devant la gravure de l’écureuil, que l’on trouve sur Gallica.

« Le Rat » renoue avec les dissertations, toujours passionnantes : « Descendant par degrés du grand au petit, du fort au faible, nous trouverons que la Nature a su tout compenser ; qu’uniquement attentive à la conservation de chaque espèce, elle fait profusion d’individus et se soutient par le nombre dans toutes celles qu’elle a réduites au petit, ou qu’elle a laissées sans force, sans armes et sans courage ; et non seulement elle a voulu que ces espèces inférieures fussent en état de résister ou durer par le nombre ; mais il semble qu’elle ait en même temps donné des suppléments à chacune, en multipliant les espèces voisines. Le rat, la souris, le mulot, le rat d’eau, le campagnol, le loir, le lérot, le muscardin, la musaraigne, beaucoup d’autres que je ne cite point parce qu’ils sont étrangers à notre climat, forment autant d’espèces distinctes et séparées, mais assez peu différentes pour pouvoir en quelque sorte se suppléer et faire que, si l’une d’entre elles venait à manquer, le vide en ce genre serait à peine sensible ; c’est ce grand nombre d’espèces voisines qui a donné l’idée des genres aux naturalistes ; idée que l’on ne peut employer qu’en ce sens, lorsqu’on ne voit les objets qu’en gros, mais qui s’évanouit dès qu’on l’applique à la réalité, et qu’on vient à considérer la Nature en détail.

Les hommes ont commencé par donner différents noms aux choses qui leur ont paru distinctement différentes, et en même temps ils ont fait des dénominations générales pour tout ce qui leur paraissait à peu près semblable. Chez les peuples grossiers et dans toutes les langues naissantes, il n’y a presque que des noms généraux, c’est-à-dire, des expressions vagues et informes de choses du même ordre et cependant très différentes entre elles ; un chêne, un hêtre, un tilleul, un sapin, un if, un pin, n’auront d’abord eu d’autre nom que celui d’arbres ; ensuite le chêne, le hêtre, le tilleul se seront tous trois appelés chêne, lorsqu’on les aura distingués du sapin, du pin, de l’if, qui tous trois se seront appelés sapins. Les noms particuliers ne sont venus qu’à la suite de la comparaison et de l’examen détaillé qu’on a fait de chaque espèce de choses : on a augmenté le nombre de ces noms à mesure qu’on a plus étudié et mieux connu la Nature ; plus on l’examinera, plus on la comparera, plus il y aura de noms propres et de dénominations particulières. Lorsqu’on nous la présente donc aujourd’hui par des dénominations générales, c’est-à-dire, par des genres, c’est nous renvoyer à l’A B C de toute connaissance, et rappeler les ténèbres de l’enfance des hommes : l’Ignorance a fait les genres, la Science a fait et fera les noms propres, et nous ne craindrons pas d’augmenter le nombre des dénominations particulières, toutes les fois que nous voudrons désigner des espèces différentes » (p. 801).

Du « Hérisson » nous ne retiendrons que la superbe illustration, piquée sur Gallica, un dessin de Jacques de Sève (inversé pour la gravure imprimée dans la Pléiade). Plusieurs animaux donnent lieu à des dessins doubles de la sorte, avec en bas soit le squelette de l’animal, soit un écorché, soit une curiosité difficile à imaginer comme ici, le hérisson dépouillé de ses piquants !

Nous apprenons un fait considérable sur « La Taupe » : « La taupe, sans être aveugle, a les yeux si petits, si couverts, qu’elle ne peut faire un grand usage du sens de la vue : en dédommagement la Nature lui a donné avec magnificence l’usage du sixième sens, un appareil remarquable de réservoirs et de vaisseaux, une quantité prodigieuse de liqueur séminale, des testicules énormes, le membre génital excessivement long ; tout cela secrètement caché à l’intérieur, et par conséquent plus actif et plus chaud. La taupe à cet égard est de tous les animaux le plus avantageusement doué, le mieux pourvu d’organes, et par conséquent de sensations qui y sont relatives […] » (p. 812). J’en connais beaucoup qui donneraient effectivement leurs yeux pour moins que ça ! J’adore la façon dont la nature règle la surpopulation taupinière selon Buffon : « Comme les taupes ne sortent que rarement de leur domicile souterrain, elles ont peu d’ennemis, et échappent aisément aux animaux carnassiers ; leur plus grand fléau est le débordement des rivières ; on les voit dans les inondations fuir en nombre à la nage, et faire tous leurs efforts pour gagner les terres plus élevées ; mais la plupart périssent aussi bien que leurs petits qui restent dans les trous ; sans cela, les grands talents qu’elles ont pour la multiplication nous deviendraient trop incommodes » (p. 813). Qu’en termes élégants ces choses-là sont dites !

« La Chauve-Souris » complète notre instruction : « Les poumons , le cœur, les organes de la génération, tous les autres viscères sont semblables à ceux des quadrupèdes, à l’exception de la verge qui est pendante et détachée, ce qui est particulier à l’homme, aux singes et aux chauve-souris » (p. 819).

« Le Castor » est un grand chapitre qui complète le discours de Buffon sur le rapport entre l’homme et la nature, après ses réflexions sur les abeilles. Je ne peux pas tout reprendre, mais voici quelques extraits choisis. Buffon commence par répéter son idée selon laquelle la mainmise de l’homme sur la nature a éliminé au fil des siècles les sociétés animales :

« Aussi ne reste-t-il quelques vestiges de leur merveilleuse industrie, que dans ces contrées éloignées et désertes, ignorées de l’homme pendant une longue suite de siècles, où chaque espèce pouvait manifester en liberté ses talents naturels et les perfectionner dans le repos en se réunissant en société durable. Les castors sont peut-être le seul exemple qui subsiste comme un ancien monument de cette espèce d’intelligence des brutes, qui, quoique infiniment inférieure par son principe à celle de l’homme, suppose cependant des projets communs et des vues relatives ; projets qui ayant pour base la société, et pour objet une digue à construire, une bourgade à élever, une espèce de république à fonder, supposent aussi une manière quelconque de s’entendre et d’agir de concert » (p. 828).