Accueil > Culture générale et expression en BTS > Seuls avec tous > Seuls avec tous. Thème BTS 2018-2020.

L’homme, rouage ou victime de la société ?

Seuls avec tous. Thème BTS 2018-2020.

Seuls avec tous. Thème BTS 2018-2020.

Ressources, idées pédagogiques.

samedi 11 mai 2019, par

Voici pour exploiter le thème « Seuls avec tous » quelques modestes contributions, idées & supports pédagogiques, la plupart expérimentées en classe sur ces deux années scolaires.

Plan de l’article

Articles sur ce thème

Cours & Corpus 1. « La bonne distance »

Corpus 2. « Emporté par la foule »

Intermède : La Liberté guidant le peuple vs réalisme socialiste

Corpus 3. « La solitude »

Corpus 4. La Chevauchée fantastique / « Boule de Suif »

La Belle Équipe de Julien Duvivier

La Garçonnière de Billy Wilder

Histoire des arts : peinture, architecture et société

Le Jugement dernier et le Requiem

Quelques textes isolés

Ressources et idées

Articles écrits spécialement pour ce thème en BTS.

Voici, selon la formule inaugurée avec le thème « Corps naturel, corps artificiel », des articles sur 7 livres parmi les essais figurant sur la liste officielle du BO, auxquels j’ai ajouté le roman de Houellebecq.

– Seuls ensemble, Sherry Turkle, L’échappée, 2011

– Les Particules élémentaires, Michel Houellebecq, Flammarion, 1998

– La Vie commune, Tzvetan Todorov, Seuil, 1995

– La Société des individus, Norbert Elias, Pocket, 1987

– Le Bouc émissaire, René Girard, Le Livre de poche, 1982

– Psychologie des foules, Gustave Le Bon, Puf, 1895

– Manifeste du parti communiste, Karl Marx & Friedrich Engels, Le Livre de Poche, 1973 (1848)

– Du Contrat social, Jean-Jacques Rousseau, Folio, 1762

Des articles déjà en magasin :

2 romans mentionnés par la liste du BO

– L’Homme qui rit, de Victor Hugo, 1869

– Germinal, Émile Zola, 1885

D’autres ouvrages exploitables sur le thème :

– Les Libertins d’Anvers, Georges Eekhoud, Aden, 1912

– Lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix, Jean Giono, la Pléiade, 1938

– La France contre les robots, Georges Bernanos, 1947

– Le Cheval dans la locomotive, Arthur Koestler, Calmann-Lévy, 1967

– Soumission à l’autorité, Stanley Milgram, 1974

– Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens Robert-Vincent Joule & Jean-Léon Beauvois, Presses Universitaires de Grenoble, 2004

– Le dernier article sur ce thème est publié en février 2020 : « Chœur, orchestre, choral(e) ».

– Et puis, voici un billet d’humeur à propos du sujet 2019 : « Selon vous, notre société nous rend-elle solidaires ? »

Cours et Corpus n° 1. « La bonne distance »

Corpus 2. « Emporté par la foule »

Ce corpus constitue un cours susceptible de mener à une synthèse et une écriture personnelle.

Pour la synthèse, j’ai proposé dans l’ordre, les documents n° 11 (Ibsen), n° 12 (Germinal), n° 6 (Gustave Le Bon) et n° 10 : (statue d’Enver Hoxha). Quant à la chanson de Piaf « La Foule » qui m’a inspiré le titre de ce corpus, on la retrouvera dans le thème « À toute vitesse ! ».

– Commençons par regarder l’étymologie et histoire du mot foule, déverbal de « fouler », à rattacher à « foulage ». L’idée de « presse » est donc inscrite dans l’histoire du mot.

Document n° 1. Leni Riefenstahl, Le Triomphe de la volonté, 1934.

Le Triomphe de la volonté (en allemand : Triumph des Willens) est un film de propagande nazie tourné en noir et blanc par Leni Riefenstahl et sorti en 1935. Le film, qui décrit principalement le congrès de Nuremberg du NSDAP de 1934 tenu au Reichsparteitagsgelände, a été « commandé par le Führer » comme le générique l’indique.

Cette photo n’est pas extraite du film. Elle représente l’appel des SA et des SS dans la Luitpoldarena en 1934, avec Hitler, Himmler et Lutze (© Wikicommons).

Le Reichsparteitagsgelände (littéralement en allemand : « terrain du congrès du parti du Reich ») est un gigantesque complexe architectural, situé au sud-est de la ville de Nuremberg, qui a accueilli, de 1933 à 1938 les congrès annuels du NSDAP (Parti national-socialiste des travailleurs allemands). Cet ensemble est la première grande réalisation d’Albert Speer, l’architecte d’Adolf Hitler. Sa conception reste l’un des symboles de l’architecture à l’époque nationale-socialiste et fut l’un des principaux instruments au service de la propagande du régime.

On peut visionner des extraits du film. Celui-ci est celui des enfants. Le début du film montre une progression dramatique, avec le Führer arrivant du ciel, se détachant des nuages, et fendant la foule dans les rues pour se diriger au-devant de plusieurs assemblées. Ne pas manquer à la 31e minute les 52 000 ouvriers avec la même pelle à l’épaule, psalmodiant d’une seule voix leur discours volontariste. Tout le contraire d’une foule désordonnée, rien de la « presse » présente dans l’étymologie du mot « foule ». La musique, les chants, l’ordre et la discipline, fonctionnent à plein.

Cela mène à une séance sur les lieux de réunion liés au pouvoir et aux foules (cf. ci-dessous).

Documents n° 2 et 3. Les Temps modernes (1936) et Le Dictateur (1940), de Charlie Chaplin (1889-1977).

Formé très jeune au music-hall, Charlie Chaplin devint acteur pour le cinéma en 1914, année où il créa le personnage de Charlot, un vagabond qu’il incarna dans une soixantaine de courts métrages, puis dans six longs métrages devenus des classiques du cinéma. Ses films intégraient des éléments de pathos et étaient marqués par les thèmes sociaux et politiques.

Visionnement des 20 premières minutes des Temps modernes, de la première image du troupeau de moutons avec le mouton noir (image de vignette de l’article) jusqu’à la foule d’ouvriers qui manifestent et rejoignent Charlot qui ne les a pas vus, et qui tentait de restituer un drapeau rouge tombé d’un camion, ce qui le fait passer aux yeux de la police, pour le meneur des manifestants. On admire tout, depuis le fondu enchaîné qui glisse du troupeau de moutons à la foule des ouvriers, jusqu’au slapstick de la scène du travail à la chaîne. Il est étonnant que ce film n’ait pas été inclus dans la liste du BO pour ce thème. Il est vrai que le film aurait aussi pu servir pour le thème « Corps naturel, corps artificiel », et qu’il servira aussi pour « À toute vitesse ! » !

Le Dictateur (1940) est un film satirique, réalisé en 1940 par Charlie Chaplin, dont c’est le premier film parlant. Ce film, conçu avant l’entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, fut le plus grand succès commercial de Charlie Chaplin et contribua à mobiliser l’opinion publique nord-américaine en faveur des démocraties européennes, à une époque où seul le Royaume-Uni résistait à l’Allemagne nazie. Il est ouvertement inspiré par le régime nazi mis en place par Hitler. Le gouvernement allemand de l’époque protesta officiellement contre sa réalisation et demanda l’abandon du projet.

Le dictateur Adenoïd Hynkel incarné par Chaplin est largement inspiré par Hitler, et le personnage de Benzino Napoleoni est inspiré de Benito Mussolini. Le Dictateur présente le nazisme comme un danger mortel pour les communautés juives d’Europe, pour l’humanité entière et pour la démocratie. On visionnera un extrait de 5minutes (15’25 à 21’), et commentera les 4 photogrammes suivants en les comparant au film de Leni Riefenstahl.

Document n° 4. Préface pour Rhinocéros (1960), d’Eugène Ionesco (1909-1994).

Cette préface de Rhinocéros (1959), écrite à la demande des auteurs de l’édition scolaire américaine, explique l’inspiration à l’origine de la pièce. Elle a été publiée dans Notes et contre-notes, Gallimard, 1972.

« En 1938, l’écrivain Denis de Rougemont se trouvait en Allemagne à Nuremberg au moment d’une manifestation nazie. Il nous raconte qu’il se trouvait au milieu d’une foule compacte attendant l’arrivée de Hitler. Les gens donnaient des signes d’impatience lorsqu’on vit apparaître, tout au bout d’une avenue et tout petits dans le lointain, le Führer et sa suite. De loin, le narrateur vit la foule qui était prise, progressivement, d’une sorte d’hystérie, acclamant frénétiquement l’homme sinistre. L’hystérie se répandait, avançait avec Hitler, comme une marée. Le narrateur était d’abord étonné par ce délire. Mais lorsque le Führer arriva tout près et que tous les gens, à ses côtés, furent contaminés par l’hystérie générale, Denis de Rougemont sentit, en lui-même, cette rage qui tentait de l’envahir, ce délire qui « l’électrisait ». Il était tout prêt à succomber à cette magie, lorsque quelque chose monta des profondeurs de son être et résista à l’orage collectif. Denis de Rougemont nous raconte qu’il se sentait mal à l’aise, affreusement seul, dans la foule, à la fois résistant et hésitant. Puis ses cheveux se hérissant, « littéralement », dit-il, sur sa tête, il comprit ce que voulait dire l’Horreur Sacrée. À ce moment-là, ce n’était pas sa pensée qui résistait, ce n’était pas des arguments qui lui venaient à l’esprit, mais c’était tout son être, toute « sa personnalité » qui se rebiffait. Là est peut-être le point de départ de Rhinocéros ; il est impossible, sans doute, lorsqu’on est assailli par des arguments, des doctrines, des slogans « intellectuels », des propagandes de toutes sortes, de donner sur place une explication de ce refus. La pensée discursive viendra, mais vraisemblablement plus tard, pour appuyer ce refus, cette résistance naturelle, intérieure, cette réponse d’une âme. Bérenger ne sait donc pas très bien, sur le moment, pourquoi il résiste à la rhinocérite et c’est la preuve que cette résistance est authentique et profonde. Bérenger est peut-être celui qui, comme Denis de Rougemont, est allergique au mouvement des foules et aux marches, militaires et autres. Rhinocéros est sans doute une pièce antinazie, mais elle est aussi, surtout, une pièce contre les hystéries collectives et les épidémies qui se cachent sous le couvert de la raison et des idées, mais qui n’en sont pas moins de graves maladies collectives dont les idéologies ne sont que les alibis : si l’on s’aperçoit que l’histoire déraisonne, que les mensonges des propagandes sont là pour masquer les contradictions qui existent entre les faits et les idéologies qui les appuient, si l’on jette sur l’actualité un regard lucide, cela suffit pour nous empêcher de succomber aux « raisons » irrationnelles, et pour échapper à tous les vertiges.

Des partisans endoctrinés, de plusieurs bords, ont évidemment reproché à l’auteur d’avoir pris un parti anti-intellectualiste et d’avoir choisi comme héros principal un être plutôt simple. Mais j’ai considéré que je n’avais pas à présenter un système idéologique passionnel, pour l’opposer aux autres systèmes idéologiques et passionnels courants. J’ai pensé avoir tout simplement à montrer l’inanité de ces terribles systèmes, ce à quoi ils mènent, comme ils enflamment les gens, les abrutissent, puis les réduisent en esclavage. On s’apercevra certainement que les répliques de Botard, de Jean, de Dudard ne sont que les formules clés, les slogans des dogmes divers cachant, sous le masque de la froideur objective, les impulsions les plus irrationnelles et véhémentes. Rhinocéros aussi est une tentative de « démystification ». »

Document n° 5 : François Rabelais (1494 ?-1553), « Les moutons de Panurge »

Extrait du Quart Livre, chapitre VIII, 1552, voici le célèbre extrait des « moutons de Panurge » (orthographe modernisée). Écrivain français humaniste de la Renaissance, ecclésiastique et anticlérical, chrétien et considéré par certains comme libre penseur, médecin, ayant l’image d’un bon vivant, les multiples facettes de la personnalité de Rabelais semblent contradictoires. Il est l’auteur de Pantagruel (1532), Gargantua (1534), Tiers Livre (1546), Quart Livre (1552) et Cinquième Livre (1564). Panurge (du gr. ancien panoûrgos signifiant « apte à tout faire, méchant ») est l’un des personnages de la série, ami du géant Pantagruel. On pourrait d’ailleurs mettre en parallèle ce texte avec l’observation du naturaliste Buffon sur le comportement de cet animal.

Sur un bateau, Pantagruel, a assisté à la dispute de son compagnon de voyage, Panurge, avec un marchand de moutons à qui il a acheté une de ses bêtes. Le marchand avait utilisé toutes sortes de moyens pour essayer de faire monter le prix.

« Soudain, je ne sais comment la chose arriva si vite, je n’eus le loisir de le considérer, Panurge, sans dire autre chose, jette en pleine mer son mouton criant et bêlant. Tous les autres moutons, criant et bêlant avec la même intonation, commencèrent à se jeter et sauter en mer à sa suite, à la file. C’était à qui sauterait le premier après leur compagnon. Il n’était pas possible de les en empêcher, comme vous connaissez le naturel du mouton, qui est de toujours suivre le premier, en quelque endroit qu’il aille. […]

Le marchand, tout effrayé de ce que devant ses yeux il voyait périr et noyer ses moutons, s’efforçait de les en empêcher et de les retenir autant qu’il le pouvait. Mais c’était en vain. Tous à la file sautaient dans la mer, et périssaient. Finalement, il en prit un grand et fort par la toison sur le tillac (1) du navire, pensant ainsi le retenir, et conséquemment sauver le reste aussi. Le mouton fut si puissant qu’il emporta dans la mer avec lui le marchand qui se noya, de la même façon que les moutons de Polyphème le Cyclope borgne emportèrent Ulysse et ses compagnons hors de la caverne. Les autres bergers et gardiens en firent autant, les prenant les uns par les cornes, les autres par les pattes, les derniers par la toison. Tous furent pareillement emportés et noyés misérablement en mer.

Panurge, à côté de la cuisine, tenant un aviron en main, non pour aider les bergers, mais pour les empêcher de grimper sur le navire et échapper au naufrage. Il les prêchait (2) avec éloquence, comme s’il était un petit frère d’Olivier Maillard (3) ou un second frère Jean Bourgeois (4), leur démontrant par figures de rhétorique (5) les misères de ce monde, le bien et le bonheur de l’autre vie, affirmant que les trépassés (6) sont plus heureux que les vivants dans cette vallée de misère, et promettant à chacun d’eux d’ériger un beau cénotaphe (7) et sépulcre (8) en leur honneur […]. Il leur souhaitait néanmoins, au cas où vivre encore parmi les humains ne leur déplût pas et où il ne leur vînt pas à l’idée de se noyer, bonne aventure et rencontre de quelque baleine, laquelle au troisième jour les rendrait sains et saufs en quelque doux pays, à l’exemple de Jonas (9). »

1 - Tillac : pont supérieur d’un navire. 2 - Prêchait : instruire par un sermon. 3 - Olivier Maillard : célèbre prédicateur de l’ordre des cordeliers, mort en 1502. 4 - Jean Bourgeois : célèbre prédicateur franciscain du XVe. 5 - La rhétorique est l’art de bien parler et de convaincre avec éloquence. 6 - Les trépassés : les morts. 7 - Cénotaphe : tombeau élevé à la mémoire d’un mort et qui ne contient pas son corps. 8 - Sépulcre : tombeau. 9 - Jonas, pris dans une tempête, passe trois jours dans le ventre d’une baleine (cf. Le livre de Jonas dans L’Ancien Testament).

Document n° 6 : Gustave Le Bon, Psychologie des foules, 1895 (pp. 69-71).

L’auteur est un intellectuel inclassable, qui a plusieurs casquettes, médecin, anthropologue, et à l’instar de Machiavel, son œuvre a été diversement appréciée, utilisée par les grands manipulateurs de foules du XXe siècle autant que par leurs adversaires.

« Dès qu’un certain nombre d’êtres vivants sont réunis, qu’il s’agisse d’un troupeau d’animaux ou d’une foule d’hommes, ils se placent d’instinct sous l’autorité d’un chef, c’est-à-dire d’un meneur.

Dans les foules humaines, le meneur joue un rôle considérable. Sa volonté est le noyau autour duquel se forment et s’identifient les opinions. La foule est un troupeau qui ne saurait se passer de maître.

Le meneur a d’abord été le plus souvent un mené hypnotisé par l’idée dont il est ensuite devenu l’apôtre. Elle l’a envahi au point que tout disparaît en dehors d’elle, et que toute opinion contraire lui paraît erreur et superstition. Tel Robespierre, hypnotisé par ses chimériques idées, et employant les procédés de l’Inquisition pour les propager.

Les meneurs ne sont pas, le plus souvent, des hommes de pensée, mais d’action. Ils sont peu clairvoyants, et ne pourraient l’être, la clairvoyance conduisant généralement au doute et à l’inaction. Ils se recrutent surtout parmi ces névrosés, ces excités, ces demi-aliénés qui côtoient les bords de la folie. Si absurde que soit l’idée qu’ils défendent ou le but qu’ils poursuivent, tout raisonnement s’émousse contre leur conviction. Le mépris et les persécutions ne font que les exciter davantage. Intérêt personnel, famille, tout est sacrifié. L’instinct de la conservation lui-même s’annule chez eux, au point que la seule récompense qu’ils sollicitent souvent est le martyre. L’intensité de la foi confère à leurs paroles une grande puissance suggestive. La multitude écoute toujours l’homme doué de volonté forte. Les individus réunis en foule perdant toute volonté se tournent d’instinct vers qui en possède une.

De meneurs, les peuples n’ont jamais manqué : mais tous ne possèdent pas, il s’en faut, les convictions fortes qui font les apôtres. Ce sont souvent des rhéteurs subtils, ne poursuivant que leurs intérêts personnels et cherchant à persuader en flattant de bas instincts. L’influence qu’ils exercent ainsi reste toujours éphémère. Les grands convaincus qui soulèvent l’âme des foules, les Pierre l’Ermite, les Luther, les Savonarole, les hommes de la Révolution, n’ont exercé de fascination qu’après avoir été d’abord subjugués eux-mêmes par une croyance. Ils purent alors créer dans les âmes cette puissance formidable nommée la foi, qui rend l’homme esclave absolu de son rêve.

Créer la foi, qu’il s’agisse de foi religieuse, politique ou sociale, de foi en une œuvre, en une personne, en une idée, tel est surtout le rôle des grands meneurs. De toutes les forces dont l’humanité dispose, la foi a toujours été une des plus considérables, et c’est avec raison que l’Évangile lui attribue le pouvoir de soulever les montagnes. Doter l’homme d’une foi, c’est décupler sa force. Les grands événements de l’histoire furent souvent réalisés par d’obscurs croyants n’ayant que leur foi pour eux. Ce n’est pas avec des lettrés et des philosophes, ni surtout avec des sceptiques, qu’ont été édifiées les religions qui ont gouverné le monde, et les vastes empires étendus d’un hémisphère à l’autre.

Mais, de tels exemples s’appliquent aux grands meneurs, et ces derniers sont assez rares pour que l’histoire en puisse aisément marquer le nombre. Ils forment le sommet d’une série continue, descendant du puissant manieur d’hommes à l’ouvrier qui, dans une auberge fumeuse, fascine lentement ses camarades en remâchant sans cesse quelques formules qu’il ne comprend guère, mais dont, selon lui, l’application doit amener la sûre réalisation de tous les rêves et de toutes les espérances.

[…] Ce n’est pas le besoin de la liberté, mais celui de la servitude qui domine toujours l’âme des foules. Leur soif d’obéissance les fait se soumettre d’instinct à qui se déclare leur maître »

Document n° 7 : Sigmund Freud (1856-1939), Psychologie des foules et analyse du moi, 1921.

Il s’agit d’un extrait d’un ouvrage écrit en 1921 et traduit en français sous des titres variables (Psychologie collective et analyse du moi par exemple), œuvre de la maturité du créateur de la psychanalyse, bien postérieure à ses Études sur l’hystérie.

« Nous devons dire que les nombreux liens affectifs qui caractérisent la foule suffisent, certes, à expliquer le manque d’indépendance et d’initiative chez l’individu, l’identité de ses réactions avec celles de tous les autres individus composant la foule, sa descente au rang d’une unité de la foule. Mais la foule, considérée dans son ensemble, présente d’autres caractères encore : abaissement de l’activité intellectuelle, degré démesuré de l’affectivité, incapacité de se modérer et de se retenir, tendance à dépasser, dans les manifestations affectives, toutes les limites et à donner issue à ces manifestations en agissant. Tous ces caractères et d’autres analogues, dont M. Le Bon nous a donné une description si impressionnante, représentent, à n’en pas douter, une régression de l’activité psychique vers une phase antérieure que nous ne sommes pas étonnés de trouver chez l’enfant et chez le sauvage. […]

Nous nous trouverions ainsi en présence d’un état dans lequel le sentiment individuel et l’acte intellectuel personnel sont trop faibles pour s’affirmer d’une manière autonome, sans l’appui des manifestations affectives et intellectuelles analogues des autres individus. Rappelons-nous à ce propos combien nombreux sont les phénomènes de dépendance dans la société humaine normale, combien peu on y trouve d’originalité et de courage personnel, à quel point l’individu est dominé par les influences d’une âme collective, telles que propriétés raciales, préjugés de classe, opinion publique, etc. L’énigme de l’influence suggestive s’obscurcit encore davantage, si nous admettons que cette influence s’exerce non seulement de meneur à menés, mais aussi d’individu à individu, et nous sommes portés à nous reprocher de n’avoir considéré que les rapports avec le meneur et d’avoir négligé l’autre facteur, celui de la suggestion réciproque.

Ainsi rappelés à la modestie, nous serons disposés a écouter une autre voix qui nous promet une explication fondée sur des principes plus simples. J’emprunte cette explication au livre intelligent de M. W. Trotter sur l’instinct grégaire (1), en regrettant seulement que l’auteur n’ait pas réussi à se soustraire aux antipathies déchaînées par la grande guerre.

M. Trotter déduit les phénomènes psychiques propres à la foule d’un instinct grégaire inné à l’homme comme aux autres espèces animales. Au point de vue biologique, cette grégarité n’est qu’une expression et une conséquence de la pluri-cellularité, et au point de vue de la théorie de la libido, elle serait une nouvelle manifestation de la tendance libidinale que présentent les êtres vivants ayant une constitution identique à former des unités de plus en plus vastes. L’individu se sent « incomplet », lorsqu’il est seul. Déjà l’angoisse du jeune enfant est une manifestation de cet instinct grégaire. L’opposition au troupeau équivaut à la séparation de lui et est, pour cette raison, anxieusement évitée. Mais le troupeau repousse tout ce qui est nouveau, inaccoutumé. L’instinct grégaire est un instinct primaire indécomposable.

1. Du latin gregarius venant de grex, gregis (« troupeau ») : qui pousse des êtres à former des groupes et adopter les mêmes comportements.

Document n° 8 : René Girard, Le Bouc émissaire, 1982, p. 158-159.

Essai écrit par un homme de près de 60 ans connu pour avoir répandu le concept de « désir mimétique » (l’imitation (processus d’apprentissage) expliquerait un grand nombre de phénomènes humains), enseignant depuis 1950 dans une université étasunienne réputée, ayant reçu les prix les plus prestigieux. Deux extraits.

Extrait 1. « La foule tend toujours vers la persécution car les causes naturelles de ce qui la trouble, de ce qui la transforme en turba ne peuvent pas l’intéresser. La foule, par définition, cherche l’action mais elle ne peut pas agir sur les causes naturelles. Elle cherche donc une cause accessible et qui assouvit son appétit de violence. Les membres de la foule sont toujours des persécuteurs en puissance car ils rêvent de purger la communauté des éléments impurs qui la corrompent, des traîtres qui la subvertissent. Le devenir foule de la foule ne fait qu’un avec l’appel obscur qui la rassemble ou qui la mobilise, autrement dit, qui la transforme en mob. C’est de mobile, en effet, que vient ce terme, aussi distinct de crowd que le latin turba peut l’être de vulgus. La langue française ne comporte pas cette distinction.

Il n’est de mobilisation que militaire ou partisane, autrement dit contre un ennemi déjà désigné ou qui le sera bientôt s’il ne l’est pas encore par la foule elle-même, en vertu de sa mobilité » (p. 26).

Extrait 2. « Même les disciples les plus chers n’ont pas un mot, pas un geste pour s’opposer à la foule. Ils sont littéralement absorbés par elle. C’est l’évangile de Pierre qui nous fait savoir que Pierre, le chef de file des apôtres, a renié publiquement son maître. Cette trahison n’a rien d’anecdotique, elle n’a rien à voir avec la psychologie de Pierre. Le fait que les disciples eux-mêmes ne puissent pas résister à l’effet de bouc émissaire révèle la toute puissance sur l’homme de la représentation persécutrice. » […] « Pilate est le vrai détenteur du pouvoir mais au-dessus de lui il y a la foule. Une fois mobilisée, elle l’emporte absolument, elle entraîne les institutions derrière elle, elle les contraint à se dissoudre en elle. C’est donc bien ici l’unanimité du meurtre collectif générateur de mythologie. Cette foule, c’est le groupe en fusion, la communauté qui littéralement se dissout et ne peut plus se ressouder qu’aux dépens de sa victime, son bouc émissaire » […] « Pilate, cependant, n’a pas d’intérêts véritables dans l’affaire. Jésus ne compte pour rien à ses yeux. C’est un personnage trop insignifiant pour qu’un esprit le moins du monde politique puisse courir le risque d’une émeute à seule fin de le sauver. La décision de Pilate est trop facile, en somme, pour illustrer fortement la subordination du souverain à la foule, le rôle dominant de la foule en ce point d’effervescence extrême où se déclenche la mécanique du bouc émissaire ».

Document n° 9 : Petit journal de bord des frontières de Gazmend Kapllani, Intervalles, 2006 (2012), p. 126

Né en 1967, Gazmend Kapllani fuit l’Albanie en janvier 1991, juste avant le processus de transition de la dictature communiste vers la démocratie. Il publie en 2006 en langue grecque ce court livre traduit en français en 2012. Dans cet extrait, le narrateur se retrouve en Grèce dans un camp de réfugiés albanais, qui se rebellent contre les conditions de vie qui leur sont imposées.

« Considérant qu’on nous imposait des conditions de vie humiliantes et insupportables, certains prirent l’initiative d’organiser une sorte d’assemblée générale. Un comité auto-élu entreprit le bilan de ces dernières journées. « On nous traite comme des bêtes, alors que l’Union européenne a versé des milliards pour nous », déclara un orateur plein de fougue. Ces paroles déclenchèrent un tonnerre d’applaudissements dans l’assistance. L’un des chauffeurs me chuchota à l’oreille : « Nous voilà capables de bravoure, maintenant, alors qu’on a applaudi le Parti pendant cinquante ans. » Je ne fis pas de commentaire et me contentai de sourire. J’avais l’impression d’assister à une scène tirée du théâtre de l’absurde ». Après la harangue du type qui avait porté au zénith l’humeur combative de l’assemblée, la décision fut prise d’envoyer une lettre de protestation à l’ONU. Tous étaient convaincus que le drame des réfugiés albanais en Grèce était devenu l’unique sujet de débat de cette institution.Tous étaient également persuadés que, dès réception de notre lettre, l’ONU ferait parvenir une aide financière et que ce serait la fin de nos tourments. L’entrain initial se mua en enthousiasme, et l’enthousiasme en délire. À l’unanimité, il fut décidé d’écrire la lettre sur-le-champ et de l’envoyer sans plus attendre. Le problème, c’est qu’il ne nous restait qu’un stylo : nous n’avions plus de papier puisqu’il avait servi pour Dimitris, le paysan grec que les policiers avaient pris pour un Albanais. Mais le plus embarrassant, c’est que nous ne connaissions pas l’adresse de l’ONU ni même où se trouvait le bureau de poste de Philiatès ; et de toute façon, les policiers ne nous laisseraient pas y aller. Quant à la langue pour écrire la lettre, la question ne se posa même pas. C’est sur cette lettre imaginaire à l’ONU que se termina la troisième soirée dans notre hangar. »

Une réflexion à rapprocher de la position anarchiste de Lorenzaccio : « Je voulais agir seul, sans le secours d’aucun homme, je travaillais pour l’humanité ; mais mon orgueil restait solitaire au milieu de tous mes rêves philanthropiques. […] je ne voulais pas soulever les masses, ni conquérir la gloire bavarde d’un paralytique comme Cicéron ; je voulais arriver à l’homme, me prendre corps à corps avec la tyrannie vivante, la tuer, et après cela porter mon épée sanglante sur la tribune, et laisser la fumée du sang d’Alexandre monter au nez des harangueurs, pour réchauffer leur cervelle ampoulée », suivie de la fameuse tirade « Tu me demandes pourquoi je tue Alexandre ? » (III, 3). Débat possible avec les étudiants : pourquoi les dictateurs meurent de vieillesse ou dans leur lit ? Un élément de réponse dans l’excipit du Successeur d’Ismaïl Kadaré

Document n° 10 : Photo de la chute de la statue d’Enver Hoxha, Tirana, 20 février 1991. Armando Babani. Voir également une vidéo de cet événement. Enver Hoxha (1908-1985) fonda en 1941 le Parti communiste et dirigea la république populaire d’Albanie de 1945 jusqu’à sa mort. Sous le régime qu’il met en place, l’Albanie subit un profond isolement du reste de l’Europe et une adhésion sans concession au stalinisme. Sa dictature est considérée comme l’une des plus répressives et des plus sanglantes de l’histoire contemporaine de l’Europe. Six ans après sa mort, ses successeurs sont fragilisés, et ne peuvent empêcher une révolution, et le retour à la démocratie.

Intermède : La Liberté guidant le peuple vs réalisme socialiste

Voici une photo du fronton du Musée national historique de Tirana, dont la mosaïque monumentale inspirée du réalisme socialiste et représentant « L’élan du peuple albanais vers son indépendance et son identité » est un must. On songe à Silvère et Miette dans La Fortune des Rougon, d’Émile Zola, quand Miette s’empare du drapeau et devient « la vierge Liberté », mais aussi à « La Liberté guidant le peuple » de notre Delacroix national (qui figure dans la liste officielle du BO). Dans tous les cas les femmes sont belles en effigie, mais pas vraiment appréciées dans la réalité. Voyez mon article sur l’Albanie. Il y a là de quoi fournir une réflexion intéressante à nos étudiants sur l’art officiel et la propagande politique.

Document n° 11 : Un ennemi du peuple (1882) d’Henrik Ibsen (1828-1906), traduit par le Comte Prozor.

Le docteur Stockmann découvre que les eaux de la station thermale de son village sont contaminées. Il se met donc en devoir de prévenir le public. Mais pour remédier au mal, des travaux coûteux seraient nécessaires. Aussi la municipalité, dont le maire n’est autre que le propre frère du docteur, tente de faire taire Stockmann. Ce dernier, qui s’attendait naïvement à ce que les gens du village lui témoignent gratitude et reconnaissance, organise un meeting, mais on l’empêche d’exposer ses arguments ; il contre-attaque en s’en prenant à la « majorité compacte ».

LE Dr STOCKMANN. Oui, vous pouvez y compter, je les nommerai ! car c’est précisément là la grande découverte que j’ai faite hier. (Haussant la voix.) L’ennemi le plus dangereux de la vérité et de la liberté parmi nous c’est la majorité compacte. Oui, c’est la majorité compacte, la majorité libérale, — c’est bien elle ! Maintenant, vous le savez.

(Bruit extraordinaire dans la salle. La plupart des assistants crient, piétinent et sifflent. Quelques vieux messieurs échangent des regards à la dérobée et semblent se divertir. Madame Stockmann se lève, l’air inquiet. Eilif et Martin se dirigent, menaçants, vers les écoliers, qui font du vacarme. Aslaksen agite la sonnette et exhorte au calme. Hovstad et Billing parlent tous les deux, mais on ne peut les entendre. Enfin le silence se rétablit.)

ASLAKSEN. Le président espère que l’orateur retirera ses expressions irréfléchies.

LE Dr STOCKMANN. Jamais de la vie, monsieur Aslaksen. C’est la grande majorité de notre population qui me dépouille de ma liberté et veut m’empêcher de dire la vérité.

HOVSTAD. La majorité a toujours le droit pour elle.

BILLING. Et la vérité, elle l’a aussi pour elle, Dieu me damne !

LE Dr STOCKMANN. La majorité n’a jamais le droit pour elle. Jamais, vous dis-je ! C’est là un de ces mensonges sociaux contre lesquels un homme libre et capable de penser doit nécessairement s’insurger. Qui est-ce qui constitue la majorité des habitants d’un pays ? Les gens intelligents ou les imbéciles ? Nous sommes, je pense, tous d’accord pour affirmer que, si l’on considère le globe terrestre dans son ensemble, les imbéciles y forment une écrasante majorité. Mais alors, quand le diable y serait, il n’y a pas de droit au monde qui mette les gens intelligents sous la dépendance des imbéciles !

(Bruit et exclamations.)

LE Dr STOCKMANN. Oui, oui, vous pouvez crier plus haut que moi, mais vous ne pouvez pas me répondre. La majorité a pour elle le pouvoir, hélas ! mais non point le droit. Le droit est de mon côté, à moi, et du côté de quelques individus isolés. Le droit est toujours du côté de la minorité.

(Le bruit recommence, tout aussi violent.)

Retrouvez ce texte dans notre article sur les fake news.

Documents n° 12 & 13

On comparera le discours d’Étienne Lantier au au Plan-des-Dames, chapitre VII de la partie IV de Germinal d’Émile Zola, (1885), où Étienne prend conscience de sa nature de meneur au sens de Gustave Le Bon, avec ceux de Les Bouts de bois de Dieu d’Ousmane Sembène (Pocket, 1960) « La marche des femmes » (pp. 287-291), où le meneur est pluriel et où il semble y avoir non pas un comportement de foule, mais une véritable délibération digne de l’arbre à palabres.

Document n° 12 : Germinal.

— C’est dans ces circonstances, camarades, que vous devez prendre une décision ce soir. Voulez-vous la continuation de la grève ? et, en ce cas, que comptez-vous faire pour triompher de la Compagnie ?

Un silence profond tomba du ciel étoilé. La foule, qu’on ne voyait pas, se taisait dans la nuit, sous cette parole qui lui étouffait le cœur ; et l’on n’entendait que son souffle désespéré, au travers des arbres.

Mais Étienne, déjà, continuait d’une voix changée. Ce n’était plus le secrétaire de l’association qui parlait, c’était le chef de bande, l’apôtre apportant la vérité. Est-ce qu’il se trouverait des lâches pour manquer à leur parole ? Quoi ! depuis un mois, on aurait souffert inutilement, on retournerait aux fosses, la tête basse, et l’éternelle misère recommencerait ! Ne valait-il pas mieux mourir tout de suite, en essayant de détruire cette tyrannie du capital qui affamait le travailleur ? Toujours se soumettre devant la faim, jusqu’au moment où la faim, de nouveau, jetait les plus calmes à la révolte, n’était-ce pas un jeu stupide qui ne pouvait durer davantage ? Et il montrait les mineurs exploités, supportant à eux seuls les désastres des crises, réduits à ne plus manger, dès que les nécessités de la concurrence abaissaient le prix de revient. Non ! le tarif de boisage n’était pas acceptable, il n’y avait là qu’une économie déguisée, on voulait voler à chaque homme une heure de son travail par jour. C’était trop cette fois, le temps venait où les misérables, poussés à bout, feraient justice.

Il resta les bras en l’air. La foule, à ce mot de justice, secouée d’un long frisson, éclata en applaudissements, qui roulaient avec un bruit de feuilles sèches. Des voix criaient :

— Justice !… Il est temps, justice !

Peu à peu, Étienne s’échauffait. Il n’avait pas l’abondance facile et coulante de Rasseneur. Les mots lui manquaient souvent, il devait torturer sa phrase, il en sortait par un effort qu’il appuyait d’un coup d’épaule. Seulement, à ces heurts continuels, il rencontrait des images d’une énergie familière, qui empoignaient son auditoire ; tandis que ses gestes d’ouvrier au chantier, ses coudes rentrés, puis détendus et lançant les poings en avant, sa mâchoire brusquement avancée, comme pour mordre, avaient eux aussi une action extraordinaire sur les camarades. Tous le disaient, il n’était pas grand, mais il se faisait écouter.

— Le salariat est une forme nouvelle de l’esclavage, reprit-il d’une voix plus vibrante. La mine doit être au mineur, comme la mer est au pêcheur, comme la terre est au paysan… Entendez-vous ! la mine vous appartient, à vous tous qui, depuis un siècle, l’avez payée de tant de sang et de misère !

Carrément, il aborda des questions obscures de droit, le défilé des lois spéciales sur les mines, où il se perdait. Le sous-sol, comme le sol, était à la nation : seul, un privilège odieux en assurait le monopole à des Compagnies ; d’autant plus que, pour Montsou, la prétendue légalité des concessions se compliquait des traités passés jadis avec les propriétaires des anciens fiefs, selon la vieille coutume du Hainaut. Le peuple des mineurs n’avait donc qu’à reconquérir son bien ; et, les mains tendues, il indiquait le pays entier, au delà de la forêt. À ce moment, la lune, qui montait de l’horizon, glissant des hautes branches, l’éclaira. Lorsque la foule, encore dans l’ombre, l’aperçut ainsi, blanc de lumière, distribuant la fortune de ses mains ouvertes, elle applaudit de nouveau, d’un battement prolongé.

— Oui, oui, il a raison, bravo ! »

Document n° 13 : Les Bouts de bois de Dieu.

« Lahbib parla le premier. Il fit rapidement le compte rendu de la rencontre avec Dejean et ses adjoints, mais il était mauvais orateur et le savait, aussi se hâta-t-il de passer la parole à Bakayoko. Celui-ci attendit que le silence fût complet ; sa voix nette, incisive, n’avait pas besoin de micro et il fut écouté sans une interruption. Il commença par un bref historique de la ligne, depuis la pose des premiers rails, parla de la grève de septembre 1938 et de ses morts ; il sut provoquer la colère de la foule lorsqu’il dit : « On refuse ce que nous demandons sous prétexte que nos mères et nos femmes sont des concubines, nous-mêmes et nos fils des bâtards ! » Puis il conclut :

— Nous ne reprendrons pas le travail et c’est ici que cette grève doit être gagnée. Dans toutes les gares où je suis passé, on m’a affirmé : « Si Thiès tient bon, nous tiendrons. » Ouvriers de Thiès, c’est chez vous qu’il y a une place du 1er septembre et c’est pour cela que vous ne devez pas lâcher. Vous savez que vous êtes soutenus, de Kaolack à Saint-Louis, de la Guinée au Dahomey, et même en France, les secours s’organisent. C’est la preuve que le temps où l’on pouvait nous abattre en nous divisant est bien fini. Nous maintiendrons donc notre mot d’ordre de grève illimitée et cela jusqu’à la victoire totale !

Des cris, des hurlements lui répondirent ; ceux qui étaient restés assis se levèrent, des bras se tendirent. Mais tandis que le tumulte se déchaînait, un petit groupe de femmes qui s’était frayé un passage à travers la cohue, s’approcha des délégués. On vit Bakayoko lever les deux bras :

— Faites silence, cria-t-il, nos braves compagnes ont quelque chose à nous dire. Elles ont le droit qu’on les laisse parler !

Ce fut Penda qui prit la parole, d’abord hésitante puis de plus en plus assurée :

— Je parle au nom de toutes les femmes, mais je ne suis que leur porte-parole. Pour nous cette grève, c’est la possibilité d’une vie meilleure. Hier nous riions ensemble, aujourd’hui nous pleurons avec nos enfants devant nos marmites où rien ne bouillonne. Nous nous devons de garder la tête haute et ne pas céder. Et demain nous allons marcher jusqu’à N’Dakarou.

Un murmure d’étonnement, de curiosité, de réprobation couvrit un instant la voix de Penda, mais elle reprit plus fort :

— Oui, nous irons jusqu’à N’Dakarou entendre ce que les toubabs ont à dire, et ils verront si nous sommes des concubines ! Hommes, laissez vos épouses venir avec nous ! Seules resteront à la maison celles qui sont enceintes ou qui allaitent et les vieilles femmes.

On applaudit, on cria, mais il y eut aussi des protestations. Bakayoko prit Penda par le bras :

— Viens avec nous au syndicat, dit-il, ton idée est bonne, mais il ne faut pas s’engager à la légère dans cette affaire.

En traversant la foule qui s’écoulait lentement dans le soir tombant, ils croisèrent des petits groupes qui discutaient avec animation. De mémoire d’homme c’était la première fois qu’une femme avait pris la parole en public à Thiès et les discussions allaient bon train.

Elles ne furent pas moins vives au siège du syndicat. Balla, le premier, exprima une opinion qui n’était pas seulement la sienne :

— Je ne suis pas pour que les femmes partent. Qu’elles nous soutiennent, c’est normal ; une femme doit aider son mari, mais de là à faire la route de Dakar… Je vote contre. C’est la chaleur ou la colère qui leur monte à la tête ! Toi, Lahbib, tu prendrais la responsabilité de laisser partir les femmes ?

— Nous ne sommes pas ici pour entendre les sentiments ou les opinions de chacun. Si tu veux, nous pouvons voter.

Bakayoko interrompit brutalement la discussion qui menaçait : « Nous n’avons pas le droit de décourager ceux ou celles qui veulent faire quelque chose. Si les femmes sont décidées, il faut les aider. Que le représentant de Dakar parte tout de suite pour prévenir le comité local de leur arrivée. C’est toi qui viens de Dakar ? Ajouta-t-il en s’adressant à Daouda. Combien penses-tu qu’il leur faudra pour faire la route ?

— Je n’ai jamais été à Dakar à pied répondit Beaugosse, le visage fermé. De plus je trouve que ce n’est pas une histoire de femmes. Et puis il n’y a pas d’eau là-bas ; quand je suis parti, Alioune et les autres camarades couraient la ville à la recherche d’une barrique ou d’une bouteille d’eau, ce qui n’est pas un métier d’homme. Enfin, depuis l’affaire du bélier d’El Hadji Mabigué, il y a eu l’incendie et l’attaque des spahis. Les soldats et les miliciens patrouillent partout. Vous allez envoyer ces femmes dans la gueule du loup.

— Tu peux garder ton français pour toi, dit Bakayoko, les hommes comprendront mieux si tu leur parles oulof, bambara ou toucouleur. Quant aux délégués de Dakar, qu’ils fassent la corvée d’eau, le temps n’est plus où nos pères pouvaient considérer cela comme une humiliation. Si tous les ouvriers avaient le même état d’esprit que toi, adieu la grève et les mois de sacrifices !

— Allons, Bakayoko, modère-toi, dit Lahbib, revenons à des questions pratiques. Si les femmes sont décidées à partir, nous devons les aider, leur préparer une escorte. Il faudra aussi nous occuper des enfants, du moins de ceux dont les mères sont parties. Je propose que nous trouvions des camions et que nous emmenions les enfants dans les villages de la brousse. Chacun ici a de la famille dans les villages. Quant à toi, Penda, il faudra que tu veilles à ce que les hommes qui vous accompagnent ne vous embarrassent pas, et si tu t’aperçois que cette marche est trop dure pour les femmes, arrête-les, fais-leur rebrousser chemin. Il n’y aura pas de honte à cela et personne ne vous en fera grief.

En vérité, si Bakayoko, avec cette façon qu’il avait de dédaigner le destin ou de le forcer, était l’âme de la grève, Lahbib, le sérieux, le réfléchi, en était le cerveau. Lahbib comptait les Bouts de bois de Dieu, les pesait, les estimait, les alignait, mais la sève qui était en eux venait de Bakayoko. »

Corpus 3. « La solitude »

C’est un corpus composé en vue d’une synthèse, dont un corrigé sera publié prochainement. Je me suis inspiré d’un cours du site Apologos de Nathalie Soubrier (comme pour le corpus sur la foule ci-dessus).

Document n°1 : Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, 1897, Acte II, scène 8.

Cette pièce de théâtre est une fiction basée sur la vie de Savinien de Cyrano de Bergerac, écrivain du XVIIe siècle. Rostand en fait un personnage courageux et provocateur, mais timide auprès des femmes parce qu’il se croit laid. Dans la scène 8 de l’acte II Cyrano, après avoir remis à sa place un grand personnage de l’État, le conte de Guiche, explique à son ami Le Bret son système de vie en évoquant toute une série d’attitudes hypocrites qu’il rejette, alors que celui-ci lui conseille de « mettre de l’eau dans son vin ».

« Le Bret.

Si tu laissais un peu ton âme mousquetaire

La fortune et la gloire…

Cyrano.

Et que faudrait-il faire ?

Chercher un protecteur puissant, prendre un patron,

Et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc

Et s’en fait un tuteur en lui léchant l’écorce,

Grimper par ruse au lieu de s’élever par force ?

Non, merci. Dédier, comme tous ils le font,

Des vers aux financiers ? Se changer en bouffon

Dans l’espoir vil de voir, aux lèvres d’un ministre,

Naître un sourire, enfin, qui ne soit pas sinistre ?

Non, merci. Déjeuner, chaque jour, d’un crapaud ?

Avoir un ventre usé par la marche ? Une peau

Qui plus vite, à l’endroit des genoux, devient sale ?

Exécuter des tours de souplesse dorsale ?…

Non, merci. D’une main flatter la chèvre au cou

Cependant que, de l’autre, on arrose le chou,

Et donneur de séné par désir de rhubarbe,

Avoir un encensoir, toujours, dans quelque barbe ?

Non, merci ! Se pousser de giron en giron,

Devenir un petit grand homme dans un rond,

Et naviguer, avec des madrigaux pour rames,

Et dans ses voiles des soupirs de vieilles dames ?

Non, merci ! Chez le bon éditeur de Sercy

Faire éditer ses vers en payant ? Non, merci !

S’aller faire nommer pape par les conciles

Que dans les cabarets tiennent des imbéciles ?

Non, merci ! Travailler à se construire un nom

Sur un sonnet, au lieu d’en faire d’autres ? Non,

Merci ! Ne découvrir du talent qu’aux mazettes ?

Être terrorisé par de vagues gazettes,

Et se dire sans cesse : « Oh, pourvu que je sois

Dans les petits papiers du Mercure François ? »…

Non, merci ! Calculer, avoir peur, être blême,

Préférer faire une visite qu’un poème,

Rédiger des placets, se faire présenter ?

Non, merci ! non, merci ! non, merci ! Mais… chanter,

Rêver, rire, passer, être seul, être libre,

Avoir l’œil qui regarde bien, la voix qui vibre,

Mettre, quand il vous plaît, son feutre de travers,

Pour un oui, pour un non, se battre, – ou faire un vers !

Travailler sans souci de gloire ou de fortune,

À tel voyage, auquel on pense, dans la lune !

N’écrire jamais rien qui de soi ne sortît,

Et modeste d’ailleurs, se dire : mon petit,

Sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles,

Si c’est dans ton jardin à toi que tu les cueilles !

Puis, s’il advient d’un peu triompher, par hasard,

Ne pas être obligé d’en rien rendre à César,

Vis-à-vis de soi-même en garder le mérite,

Bref, dédaignant d’être le lierre parasite,

Lors même qu’on n’est pas le chêne ou le tilleul,

Ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul !

Le Bret.

Tout seul, soit ! mais non pas contre tous ! Comment diable

As-tu donc contracté la manie effroyable

De te faire toujours, partout, des ennemis ?

Cyrano.

À force de vous voir vous faire des amis,

Et rire à ces amis dont vous avez des foules,

D’une bouche empruntée au derrière des poules !

J’aime raréfier sur mes pas les saluts,

Et m’écrie avec joie : un ennemi de plus !

Le Bret.

Quelle aberration !

Cyrano.

Eh bien ! oui, c’est mon vice.

Déplaire est mon plaisir. J’aime qu’on me haïsse. »

Document n°2 : Antonio Casilli, Les Liaisons numériques. Vers une nouvelle sociabilité ?, Éditions du Seuil, 2010, p. 230.

Antonio Casilli (né en 1972), est un sociologue français. Spécialiste des réseaux sociaux, il est maître de conférences en humanités numériques à Télécom ParisTech et chercheur au Centre Edgar-Morin de l’EHESS. Il est chroniqueur régulier d’émissions de France Culture.

« Les murés : isolement et envie de socialité »

« Kyoichi Tsuzuki est un photographe et un commentateur culturel japonais d’environ 50 ans avec lequel j’ai travaillé il y a quelques années en écrivant des textes en anglais pour sa collection de livres de graphisme, Street Design Files. Depuis, nos contacts se sont réduits à des mails et à un coup de fil de temps à autre. Avec sa corpulence et sa coupe en brosse, Kyoichi pourrait faire penser à l’un de ses sujets de prédilection : ces collectionneurs de mangas et de jeux vidéo, ces passionnés compulsifs d’ordinateurs que l’on connaît désormais, au Japon comme ailleurs, sous le nom de otaku, les « murés ». Ce sont des individus qui se coupent du monde extérieur pour se consacrer complètement à leurs passions « désocialisantes ». Quand ces passions se concentrent sur les équipements électroniques et le Web, on les appelle pasokon otaku. Le mot pasokon est une contraction de pasonaru konpyuta, la manière dont les Japonais prononcent les mots anglais personal computer. Le phénomène des murés de l’ordinateur au Japon est vieux de presque 30 ans et il a pris de l’envergure en incluant aussi les fans de mangas et de passe-temps ésotériques – jouets, robots, costumes (C’est cette alliance de geeks de toute obédience que le public français a découverte notamment grâce à la traduction de l’œuvre du philosophe Hiroki Azuma, Génération Otaku.) L’histoire des otaku est enracinée dans l’essor du mouvement des mini komi, les « mini-communications » qui, dès la fin des années 1970, s’opposaient à la presse et à la télévision officielle. C’est des années de la contestation que le phénomène jaillit, et c’est là que Kyoichi Tsuzuki a commencé à développer un intérêt mêlé de sympathie pour ces personnages poignants.

Le phénomène des murés devient visible, me raconte-t-il, au moment de la bulle économique des années 1980. Le Japon était dans une phase de croissance économique sans précédent et cette jeunesse désemparée en mal de repères culturels faisait tache. Ils refusaient de s’adonner à des activités productives, ils refusaient même de sortir de chez eux. Le mot otaku apparaît à ce moment-là. Selon l’étymologie communément acceptée par les experts en la matière, le terme désigne en même temps la maison particulière (il veut dire « chez toi » ou « ta maison ») et la distance sociale : dans la langue japonaise, il y a plus de quarante manières d’exprimer le pronom « tu », selon que l’on s’adresse à un pair, à un supérieur, à un ami proche, à un subordonné, etc. Otaku est justement celle à laquelle on a recours pour interpeller un inconnu ou une personne dont on ne connaît pas la condition sociale. »

– En dehors de ce corpus, lire une entrevue d’Antonio Casilli pour Télérama n° 3610 du 20 mars 2019 (p. 43). L’auteur évoque les « travailleurs du clic », dont les richesses sont accaparées par les géants d’Internet, et propose « un modèle anarchiste dans lequel on gère les communs informationnels comme des ressources naturelles. Le travail du clic est un phénomène global. Il faut imbriquer ce qui se passe sur nos écrans et ce qui se passe dans les mines de sel qui produisent le lithium de nos batteries de smartphone. En 2012, la Bolivie a mis en place une loi extrêmement ambitieuse sur les communs naturels, pour les protéger, les faire prospérer, et organiser une gouvernance collective. On y trouve le plus grand gisement de sel du monde, le salar d’Uyuni, qui est aussi un centre de production de batteries. Il a été décidé qu’il s’agissait d’un système collectif dans lequel personne n’a le droit de s’approprier le désert, dont les bénéfices sont reversés aux communautés locales. Si on suit la chaîne de production jusqu’à nos appareils technologiques, on pourrait envisager le même système de redistribution de la valeur entre les usagers-travailleurs. À ce titre, je plaide pour un revenu universel numérique ». Le 25 avril 2020, il est co-signataire d’une tribune contre le backtracking sous prétexte de lutte contre le coronavirus au journal Le Monde.

Document n°3 : Stromae & Orelsan, « Carmen », 2013.

Stromae, de son vrai nom Paul Van Haver (né en 1985), est un auteur-compositeur-interprète et producteur belge de langue française. « Carmen », coécrite avec Orelsan, est l’adaptation de « l’amour est un oiseau rebelle » (air de l’opéra Carmen de Georges Bizet). Visionner le clip réalisé par Sylvain Chomet. Ce clip (et non la chanson), qui est une œuvre à part entière (qui a beaucoup plu à mes étudiants et leur a permis de mieux comprendre le texte), me rappelle le film culte La Petite Boutique des horreurs (1986) de Frank Oz (je ne connais pas les autres versions), dans le sens où un petit truc à l’air insignifiant au départ, dont on accepte l’intrusion dans notre vie, finit par nous bouffer complètement, comme ce petit oiseau de Twitter qui devient un oiseau monstre dans le clip de Sylvain Chomet, avalant les avatars précipités dans sa bouche par les oiseaux qui ont pris le contrôle de leurs propriétaires. Cela rappelle aussi, dans le roman de Cyrano de Bergerac, la scène du jugement de l’homme par les oiseaux, et le fait que les oiseaux portent les hommes. J’avais déjà rencontré le talent de Sylvain Chomet pour un court-métrage au sujet proche, La Vieille dame et les pigeons.

« L’amour est comme l’oiseau de Twitter

On est bleu de lui, seulement pour 48 heures

D’abord on s’affilie, ensuite on se follow

On en devient fêlé, et on finit solo

Prends garde à toi

Et à tous ceux qui vous like

Les sourires en plastique sont souvent des coups d’hashtag

Prends garde à toi

Ah les amis, les potes ou les followers

Vous faites erreur, vous avez juste la cote

[Refrain]

Prends garde à toi

Si tu t’aimes

Garde à moi

Si je m’aime

Garde à nous, garde à eux, garde à vous

Et puis chacun pour soi

Et c’est comme ça qu’on s’aime, s’aime, s’aime, s’aime

Comme ça, consomme, somme, somme, somme, somme…

L’amour est enfant de la consommation

Il voudra toujours toujours toujours plus de choix

Voulez voulez-vous des sentiments tombés du camion ?

L’offre et la demande pour unique et seule loi

Prends garde à toi

Mais j’en connais déjà les dangers, moi

J’ai gardé mon ticket et, s’il le faut, j’vais l’échanger, moi

Prends garde à toi

Et, s’il le faut, j’irai m’venger moi

Cet oiseau d’malheur, j’le mets en cage

J’le fais chanter, moi

[Refrain]

Un jour t’achètes, un jour tu aimes

Un jour tu jettes, mais un jour tu payes

Un jour tu verras, on s’aimera

Mais avant on crèvera tous, comme des rats. »

PS : en parallèle à la chanson de Stromae, une suggestion : écoutez « L’homme invisible » de Seanaboy, autre analyse d’une solitude contemporaine dans la foule. La chanson « La Foule » de Piaf me semble aborder le même thème (en ce qui concerne la fulgurance des relations amoureuses), mutatis mutandis, avant les réseaux sociaux, dans les bals du samedi soir qui permettaient aux amoureux de faire connaissance avant le Minitel & Internet. La chanson peut donc resservir pour le thème « À toute vitesse ! ».

Document n°4 : Agir contre la solitude.

Rapport de la Fondation de France, 2015. Enquête Ifop menée par questionnaire auto-administré en ligne du 4 au 8 Juin 2015 auprès d’un échantillon de 1008 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. J’ai un peu charcuté l’article.

« Les Français et la solitude »

« 5 millions de personnes sont seules en France, 12,5 % des Français n’ont aucun réseau social et 1 Français sur 10 se sent exclu, abandonné ou inutile. Cette solitude de masse, aggravée par la crise économique qui a creusé les écarts et augmenté les difficultés, est devenue un phénomène structurel.

Quatre Français sur cinq (80 %) jugent que la solitude est un problème majeur dans la société actuelle. Ce ressenti devient par ailleurs plus prégnant avec la montée en âge : 85 % des 65 ans et plus considèrent la solitude comme un problème majeur, soit 13 points de plus que les plus jeunes (72 % des 18-24 ans). 67 % estiment que la proportion de personnes isolées égale ou dépasse 20 % des Français. Or c’est une perception largement surévaluée puisque seuls 12,5 % des Français sont objectivement isolés.

L’isolement est particulièrement associé à la ville, plus d’une personne sur deux (52 %) jugeant que ce phénomène se développe davantage dans un environnement urbain.

La famille et les amis : deux réseaux de sociabilité refuge.

Tous les liens sociaux ne sont pas perçus comme aussi solides et importants.

• le réseau familial et le réseau amical sont les réseaux les plus solides : 78 % des Français pensent qu’il est facile d’entretenir des liens durables et fiables avec les membres de sa famille et les amis.

• le réseau affinitaire apparaît lui aussi comme relativement solide : pour 65 % des Français il est facile d’entretenir des relations avec les personnes qui partagent les mêmes pratiques (religieuses, associatives, etc.).

• les relations professionnelles et de voisinage sont perçues comme les plus difficiles à entretenir. Une personne sur deux estime difficile d’entretenir des relations durables et fiables avec ses voisins (45 %) ou avec ses collègues (44 %).

L’engagement individuel : premier levier pour combattre l’isolement.

Plus de 6 personnes sur 10 déclarent que l’acteur le plus à même d’agir efficacement contre l’isolement est « chacun d’entre nous individuellement » (63 %). C’est particulièrement vrai pour les femmes (67 %, + 8 points par rapport aux hommes). Les acteurs de terrain, comme les associations et les fondations, sont perçus comme efficaces par un Français sur cinq (21 %). »

Corpus 4. « Boule de Suif » / La Chevauchée fantastique

Guy de Maupassant (1850-1893), « Boule de Suif », 1880. Cette nouvelle publiée d’abord au sein du recueil collectif Les Soirées de Médan valut à Maupassant son premier grand succès. Émile Zola, lui-même devenu célèbre par le succès de L’Assommoir (1877), avait acheté une maison à Médan (Yvelines), où il recevait régulièrement des amis écrivains adeptes de l’école naturaliste dont il était le chef de file. En avril 1880, parut ce recueil de six nouvelles évoquant la guerre franco-allemande de 1870, signées par Émile Zola, Guy de Maupassant, J.-K. Huysmans et trois autres auteurs. Cette nouvelle ne fut jamais incluse dans un recueil personnel du vivant de Maupassant, mais seulement après sa mort.

La Chevauchée fantastique (Stagecoach) (1939) est un western de John Ford (1894-1973), avec Claire Trevor (Dallas), John Wayne (Ringo Kid), Andy Devine (Buck). Adaptation de The Stage to Lordsburg, nouvelle de l’écrivain américain Ernest Haycox, publiée en 1937, elle-même adaptée de « Boule de Suif ». Le décor naturel de Monument Valley deviendra la marque de fabrique de John Ford, et un symbole du western. Ce film révéla John Wayne au grand public.

Questions :

1. Choisissez l’un des personnages présent dans (ou sur) la diligence, et faites des commentaires sur son intégration au groupe, la façon dont il évolue au fil de l’action.

2. Commentez l’un des 2 photogrammes : que se passe-t-il dans la scène, notamment en ce qui concerne le rapport entre l’individu et le groupe ? Commentez les paroles prononcées par le personnage.

3. Quelle modification la plus importante sur le thème de la vie en société apporte ce film par rapport à « Boule de Suif » ?

Note. J’ai été étonné par le fait que les étudiants ignoraient le sens du mot « diligence ». Lors de la correction de l’épreuve, une des rares copies citant dans l’écriture personnelle un exemple du cours, commit cette adorable perle : « La Normandie étant envahit (sic) par l’armée prussienne, une dizaine de personnes prennent une doléance pour le Havre » ! Beaucoup firent un contresens sur la scène dans laquelle Hatfield s’apprête à tuer Dallas, mais est tué lui-même juste au moment où retentit la charge de la cavalerie ; grand moment de cinéma car le sens est donné par le hors-champ et la bande son, ce qui demande des compétences de spectateur. En ce qui concerne le 1er photogramme ci-dessus, on peut faire allusion au concept d’appropriation du stigmate. Le film de Ford est mis en abîme (vu à la télévision) dans ces deux films : La fille d’un soldat ne pleure jamais, de James Ivory et La Garçonnière de Billy Wilder.

L’adaptation de Christian-Jaque sortie en 1945 sous le titre éponyme, avec Micheline Presle et Louis Salou, compile « Boule de Suif » avec « Mademoiselle Fifi ». Le film est fidèle à la nouvelle, sauf les quelques modifications permettant de coudre les deux histoires. Le ton est savoureux, mais un peu revanchard, ce qui ne nous étonne pas vu la date de sortie ! Et il y a quelques longueurs, comme cette scène interminable où une femme épaulée par le curé supplie l’Allemand de gracier son mari pris en otage. Les officiers prussiens, même quand ils sont entre eux, parlent français afec eine vort akzent pafarois ! Cela est cependant conforme au ton revanchard de Maupassant ! Je cite : « Le lieutenant Fritz, enfin, prononça en jetant un rire pâteux : « Ces temoiselles técitément n’auront pas peau temps pour leur bromenate. » » Le film n’étant pas encore restauré (il existe un DVD mais je l’ai vu avec une copie ancienne à la Cinémathèque) il me semble peu propice à une exploitation en classe. Il existe une autre adaptation contemporaine des deux histoires par Robert Wise, mais je ne l’ai pas vue. Le texte de Maupassant, jusqu’à son titre, est intéressant en ce qu’il utilise la féminisation comme procédé de satire pour dévaloriser les Allemands, procédé bas mais révélateur : « Et il demandait cela avec des grâces de chatte, des cajoleries de femme, des douceurs de voix d’une maîtresse affolée par une envie ; mais le commandant ne cédait point, et Mlle Fifi, pour se consoler, faisait la mine dans le château d’Uville. » La Diligence (1967) est un album de la série Lucky Luke, de Morris (dessin) et René Goscinny (scénario). C’est une adaptation du film de Ford, lui-même adaptation d’une nouvelle de Ernest Haycox, elle-même adaptée de celle de Maupassant : ouf ! Comme on s’adresse à des jeunes, la prostituée et l’alcoolique ont été supprimés du scénario, et les passagers sont un joueur de cartes qui ressemble fort à John Carradine, l’acteur qui joue Hatfield, un couple à la femme dominatrice, un prédicateur, un chercheur d’or et un photographe. Les Indiens sont plus bêtes et méchants que dans le film de Ford. On est dans l’humour potache, et cette adaptation ne nous sera guère utile pour le thème « Seuls avec tous ». En revanche, j’en utiliserai une planche pour le thème « À toute vitesse ! ».

Étude d’un film : La Belle Équipe (1936) de Julien Duvivier (1896-1967).

Julien Duvivier [et non Jean, erreur présente dans le B.O. !], ayant commencé sa carrière à l’époque du muet, connaîtra de grands succès autant qu’un succès critique à l’époque du cinéma parlant. Typique d’un cinéma classique, il innove pourtant, manie la caméra à la main avant que la Nouvelle Vague en fasse un dogme, par exemple dans La Belle équipe ou Sous le ciel de Paris (1951). Films importants : Pépé le Moko (1936) avec Jean Gabin, Le Petit monde de don Camillo (1951) avec Fernandel, Voici le temps des assassins (1956) avec Gabin, La Femme et le pantin (1958) avec Brigitte Bardot… La Belle Équipe, dont le scénario est coécrit avec Charles Spaak, réunit Jean Gabin (acteur fétiche du réalisateur), Charles Vanel, Raymond Aimos, Viviane Romance. Dans ce film, 5 ouvriers au chômage (Jean, Charlot, Jacquot, Mario et Raymond, dit Tintin) décrochent le gros lot à la loterie et achètent en commun une guinguette au bord de l’eau ; mais les imprévus se succèdent, et la troupe se réduit au fil des coups du sort. La fin originale du film étant jugée trop pessimiste, les producteurs imposent à Duvivier, à son grand dam, de réaliser un dénouement plus heureux. La version optimiste a été exploitée en salle, mais les héritiers imposent dorénavant la fin originelle. La chanson « Quand on se promène au bord de l’eau » (paroles de Duvivier, musique de Maurice Yvain) a connu un grand succès indépendamment du film. La scène de la chanson est d’une grande habileté cinématographique (2 plans-séquence, suivis d’une succession de plans). Ce film installe le mythe Gabin, car il réunit toutes les caractéristiques de ce personnage de prolétaire que l’acteur va symboliser dans les années 1930 et 40, chez divers réalisateurs.

Le film sort en septembre 1936, soit cinq mois après la victoire du Front Populaire aux élections législatives, 1er gouvernement de la IIIe République à être dirigé par les socialistes. Il initia plusieurs réformes sociales importantes et constitue encore actuellement une des références incontournables de la gauche française : les congés payés (15 jours), la réduction du temps de travail avec la semaine de quarante heures et l’établissement des conventions collectives. Le film de Duvivier se retrouve à son corps défendant propulsé comme emblème de ce mouvement politique et social, tout comme la chanson qui en devient une sorte d’hymne.

– Extrait de la critique d’Olivier Bitoun sur DVDclassik : « Malgré le mouvement foncièrement pessimiste du film, ce qui nous reste c’est sa fraîcheur. Duvivier rend admirablement le plaisir simple d’une balade au bord du fleuve. Sa caméra virevoltante passe magnifiquement d’un personnage à un autre lors des scènes de danse, montrant l’énergie et la joie qui passent dans un groupe humain uni […]. On pense également à ce magnifique travelling qui quitte les danseurs pour se perdre dans les feuillages, le chant des oiseaux se mêlant à la musique, forme de communion dans le bonheur. Il y a aussi ces bons mots, le plaisir de la belote et du vin […] ou encore cette scène d’orage qui emporte les ardoises du toit et dans laquelle les cinq amis se couchent sous la pluie pour les maintenir, se souvenant le lendemain de leur plus belle nuit ! À l’image de cette scène dramatique (c’est quand même toute leur entreprise qui est menacée) qui devient une occasion de se réjouir, il y a quelque chose de très positif qui ressort du film malgré sa noirceur. Même dans le mouvement descendant du film, Duvivier ménage des petits éclats de bonheur et au final La Belle équipe s’avère moins sombre que mélancolique. »

Questions

1. Le film vous semble-t-il défendre une position politique particulière ?

2. Quelle est la place des femmes dans cette « belle équipe » ? Peut-on qualifier ce film de misogyne ?

3. Quels types de rapport entretiennent les 5 amis avec leur « équipe » ? Comment cela évolue-t-il ?

4. Que pensez-vous de cette fin pessimiste ?

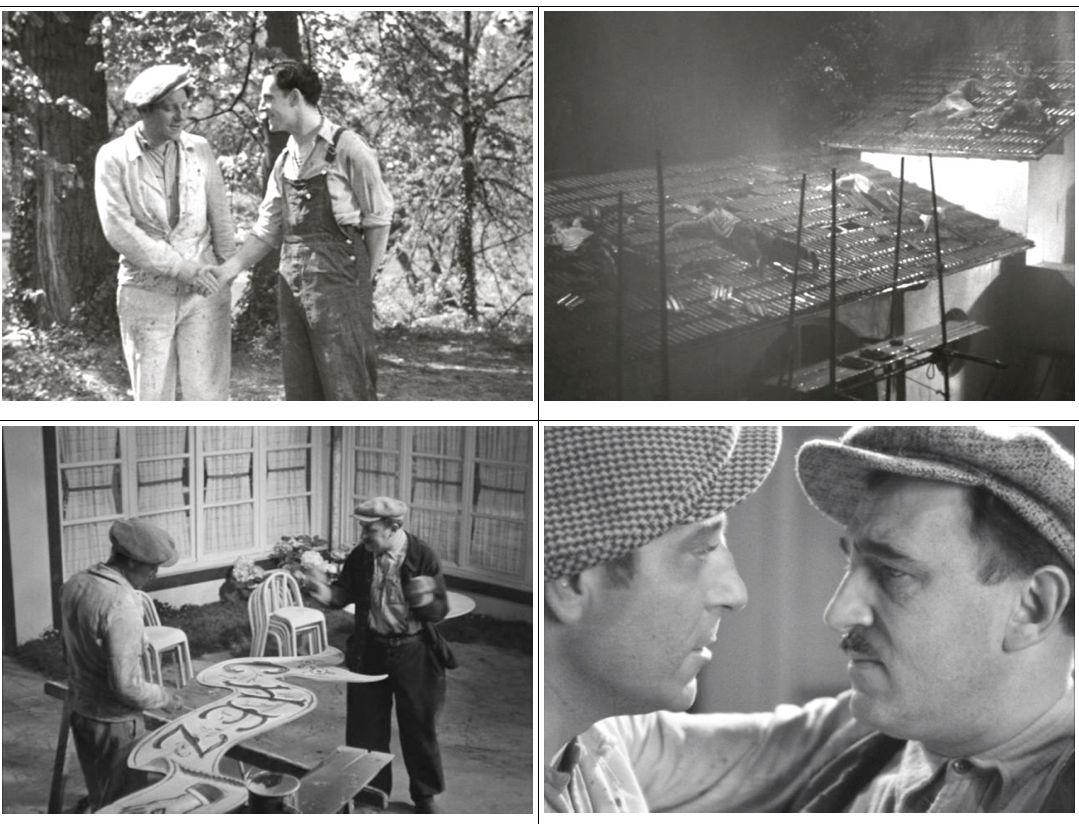

Sans préjuger des réactions des étudiants, je me suis rendu compte que ce film était lisible avec un sous-texte altersexuel : le personnage de Jeannot joué par Jean Gabin est ambigu : c’est lui qui, n’ayant pas d’attache sentimentale, propose ce projet d’amitié virile, alternative à des projets de couples hétérosexuels. L’aventure collective se traduit par une coexistence de chambrée, où les 5 garçons couchent les uns à côté des autres. Jeannot veille au grain, et la poignée de main qu’il échange avec Jacquot (photogramme 1), amoureux de l’amie de Mario, est trompeuse, puisque ce dernier fuit aussitôt pour le Canada. Jeannot courtise l’ex de Charlot, mais c’est pour mieux s’assurer de leur rupture, et la scène finale pessimiste est à réinterpréter comme un psychodrame altersexuel : qui est jaloux de qui ? Avec un peu de bon sens on comprend que ce crime passionnel ne peut s’interpréter que comme une jalousie de Jeannot pour Gina qu’il n’est pas parvenu à évincer dans le cœur de Charlot. D’où le sens du gros plan sur les visages de Jeannot et Charlot (photogramme 4), bien trop proches pour respecter la « bonne distance » conventionnelle entre individus. Voici encore une lecture qui a échappé à Didier Roth-Bettoni dans L’Homosexualité au cinéma ! Quant au Chant du départ entonné par les amis lors de la scène du toit sous la pluie (photogramme 2), il est fait sans doute pour contraster avec la chanson du film, qui se veut à l’opposé des chants révolutionnaires, une chanson de la vie triviale et quotidienne.

« Quand on se promène au bord de l’eau »

« Du lundi jusqu’au samedi,

Pour gagner des radis,

Quand on a fait sans entrain

Son boulot quotidien,

Subi le propriétaire,

L’percepteur, la boulangère,

Et trimballé sa vie d’chien,

Le dimanche vivement

On file à Nogent,

Alors brusquement

Tout paraît charmant !

(refrain)

Quand on s’promène au bord de l’eau,

Comme tout est beau…

Quel renouveau…

Paris au loin nous semble une prison,

On a le cœur plein de chansons.

L’odeur des fleurs

Nous met tout à l’envers

Et le bonheur

Nous saoule pour pas cher.

Chagrins et peines

De la semaine,

Tout est noyé dans le bleu, dans le vert…

Un seul dimanche au bord de l’eau,

Aux trémolos

Des p’tits oiseaux,

Suffit pour que tous les jours semblent beaux

Quand on s’promène au bord de l’eau.

J’connais des gens cafardeux

Qui tout l’temps s’font des ch’veux

Et rêvent de filer ailleurs

Dans un monde meilleur.

Ils dépensent des tas d’oseille

Pour découvrir des merveilles.

Ben moi, ça m’fait mal au cœur

Car y a pas besoin

Pour trouver un coin

Où l’on se trouve bien,

De chercher si loin… »

(au refrain)

Paroles de Julien Duvivier et Louis Poterat

Musique de Maurice Yvain et Jean Sautreuil

Panique (1946) est un film du même réalisateur, qu’on pourrait utiliser pour le thème « Seuls avec tous ». En effet, après un meurtre, un bouc émissaire est désigné en la personne de Monsieur Hire, incarné par un Michel Simon au mieux de sa forme. Misanthrope, celui-ci fuit la foule et loge dans un hôtel de banlieue. Il exerce comme une sorte de voyant, profession qui se prête à toutes les affabulations, et préfère sa viande bien saignante, ce qui fait de lui un meurtrier. Il commet l’erreur de tomber amoureux de l’amante de l’assassin, qu’il est le seul à connaître parce qu’il l’a vu faire, mais qu’il ne veut pas dénoncer. Celui-ci, pour se disculper, va manipuler la foule pour lui faire endosser le meurtre. Dès le début du film avec une scène d’auto-tamponneuses où la voiture de M. Hire est la cible de tous, jusqu’à la fin, ce film est une illustration de la force aveugle d’une foule quand elle a identifié un bouc émissaire. Je ne le conseille cependant pas pour les étudiants, à cause de facilités du scénario, mais aussi à cause du décor trop ostensiblement de carton-pâte (Paris et sa banlieue reconstitués aux studios de la Victorine). Cela est sans doute volontaire pour dénoncer la vacuité de cette vie de quartier, mais nos étudiants risquent d’en rire ou de s’en lasser.

Étude d’un film : La Garçonnière (The Apartment) (1960) de Billy Wilder (1906-2002).

Ce film ne fait pas partie de la liste du BO, mais il m’a semblé particulièrement adapté au thème. Le personnage central incarné par Jack Lemmon est un solitaire confronté à différentes sphères sociales par ses relations de voisinage, de travail ou amoureuses.

Né dans l’empire austro-hongrois (actuelle Pologne), Billy Wilder démarre sa carrière à Vienne puis à Berlin. Il fuit le nazisme (il est juif) pour s’installer à Paris où il coréalise un premier film (La Mauvaise graine) puis aux États-Unis, où il devient l’un des plus fameux réalisateurs (Boulevard du crépuscule, Sept ans de réflexion, Certains l’aiment chaud, Un, deux, trois, (À réserver pour le thème « À toute vitesse ! ») Embrasse-moi, idiot, La Vie privée de Sherlock Holmes, Irma la Douce…) Il réalisa aussi en mai 1945 Death mills, le 1er film sur les camps de concentration nazis. Il excelle dans la comédie au ton souvent satirique pointant les contradictions du puritanisme. La Garçonnière fut couronné par cinq Oscars (meilleur film, meilleur réalisateur, scénario original, montage, direction artistique…) C’est le 2nd des 7 films de Wilder avec Jack Lemmon (1925-2001), et le 1er des deux avec Shirley MacLaine (née en 1934). Durée 125 min.

Questions : En faisant référence à des photogrammes ci-dessus ainsi qu’à d’autres scènes du film, vous rédigerez vos réflexions argumentées sur les 3 questions ci-dessous correspondant à 3 thèmes de la vie en société. Attention, les dialogues présents sur le photogramme ne sont pas forcément utiles.

Questions

1. La vie amoureuse, le couple, le libertinage, les relations entre les hommes et les femmes.

2. Les relations de voisinage et les relations avec la famille telles qu’elles ressortent du film.

3. L’organisation de l’entreprise ; quelle image du monde du travail ressort du film ?

On est étonné de la modernité du propos. 7 ans avant 1968, voilà une vision caustique de l’idyllique monde du mariage, et du monde du travail. Je n’ai pas inclus dans mon montage le photogramme de l’un des premiers plans du film, celle de l’immeuble où travaille Baxter. Pourtant ce n’est pas anodin. Il s’agit d’un immeuble typique de la « 1916 Zoning Resolution » obligeant les constructeurs à adopter la forme pyramidale du ziggurat pour les gratte-ciel. Règle d’urbanisme d’ailleurs revue justement en 1961, date de sortie du film. Architecture symbolique de la hiérarchie de la société d’assurances que ses compromissions permettent d’escalader à Baxter. À noter que ce film contient une mise en abyme de La Chevauchée fantastique de John Ford, à l’instar de La fille d’un soldat ne pleure jamais, de James Ivory.

Histoire des arts : peinture, architecture et société.

Parmi les préconisations officielles en ce qui concerne les arts plastiques pour ce thème, je suis parti de la toile du Tintoret improprement classée parmi les « Jugements derniers » par le BO. Cette toile s’intitule en fait et représente Le Paradis. Comme j’ai visité Venise de fond en comble en février 2019, j’ai eu la chance de visiter le Palais des Doges sans même faire la queue, malgré la période de carnaval, alors que plusieurs personnes m’ont dit avoir renoncé à cause de l’attente. J’ai été impressionné par la salle du Grand Conseil, une des plus vastes, sinon la plus vaste, salle d’un ancien palais d’Europe. Il en est de plus longues, bien sûr, mais je n’en connais pas qui présente un tel volume. Voici La salle du Grand Conseil de Venise (1678), par Joseph Heintz le Jeune, qui représente une scène de vote, avec des employés circulant entre les rangs adossés de patriciens pour récolter les suffrages.

La république de Venise dite la Sérénissime est un État progressivement constitué au Moyen Âge autour de la cité de Venise, qui s’est développé par l’annexion de territoires divers et de comptoirs commerciaux, devenant une des principales puissances économiques européennes. Le Maggior Consiglio (« Grand Conseil ») en était l’organe politique le plus important. Il se réunissait dans une grande salle qui lui était destinée dans le palais des Doges. Ce conseil, qui disposait de pouvoirs illimités, élisait le Doge suivant une procédure complexe. Le conseil était constitué de patriciens de la ville selon des règles qui évoluèrent, jusqu’à aboutir au XVIe siècle, à 2 095 patriciens qui avaient le droit de siéger au palais Ducal. Les votes nécessitaient une organisation visible dans le tableau de Joseph Heintz le Jeune. Pour orner le mur du fond de la grande salle, devant lequel siégeait le doge, un concours fut organisé entre 1578 et 1582 suite à un incendie, pour remplacer la fresque détériorée qui avait le même sujet, et dont les restes ont été transférés dans la salle précédente. Le Tintoret (Jacopo Robusti, dit Tintoretto (Le Tintoret) Venise, 1518-1594) se porta candidat aux côtés des artistes vénitiens les plus importants. Les lauréats furent Véronèse et Bassano, mais le travail ne se fit pas et un nouveau concours fut organisé à la mort de Véronèse en 1588. Le Tintoret gagna et réalisa l’œuvre in situ avec son fils et son atelier, après avoir réalisé une esquisse actuellement au Louvre. Voici une photo de la partie centrale de l’œuvre, prise par votre serviteur.

La toile est réputée la plus grande du monde et s’intitule Le Paradis (pour une raison que j’ignore, Le Tintoret réalisa dans plusieurs lieux de Venise plutôt des toiles de grand format que des fresques. Ce n’est pas un chef-d’œuvre artistique, mais son intérêt réside dans le rapport entre la toile, l’architecture de la salle et le type de gouvernement qui la commandita. Comme le remarque Paul de Musset dans la citation lisible sur ce site, il s’agit d’une « composition désordonnée, dont chaque figure est assurément belle, mais qui ressemble à une cohue vénitienne comme le Broglio ou la fête du jeudi gras, plutôt qu’à ce monde inconnu où les affligés se reposeront de leurs souffrances ». Eh bien c’est exactement ça ! Il n’y a qu’à mettre en regard le tableau de Joseph Heintz le Jeune et celui du Tintoret. Le Grand Conseil de la République de Venise était une assemblée si nombreuse qu’on ne pouvait pas plus individualiser chaque membre que chaque personnage représenté sur la toile, contrairement au Jugement dernier de Michel-Ange à la Chapelle Sixtine, dont Le Tintoret s’est inspiré. L’idée des commanditaires n’était-elle pas de signifier aux patriciens du Grand Conseil, qu’ils avaient à mériter leur place au paradis, à moins qu’ils y fussent déjà ? Voilà ce que remarque Rousseau au chapitre III du livre IV du Contrat social : « Des élections » : « Car c’est une erreur de prendre le gouvernement de Venise pour une véritable aristocratie. Si le Peuple n’y a nulle part au Gouvernement, la noblesse y est peuple elle-même. Une multitude de pauvres Barnabotes n’approcha jamais d’aucune magistrature, & n’a de sa noblesse que le vain titre d’Excellence & le droit d’assister au grand Conseil. Ce grand Conseil étant aussi nombreux que notre Conseil général à Genève, ses illustres membres n’ont pas plus de privilèges que nos simples Citoyens. » Conclusion provisoire : cette « cohue vénitienne » que Paul de Musset identifie dans le tableau nous semble représentative de la démocratie vénitienne de cette époque. Quant à la scène du vote représentée par le tableau, avec la disposition des patriciens en files doubles installées dos à dos, elle illustre parfaitement les propos de Rousseau au chapitre IV du livre IV : « On distribua donc aux citoyens des tablettes par lesquelles chacun pouvait voter sans qu’on sût quel était son avis : on établit aussi de nouvelles formalités pour le recueillement des tablettes, le compte des voix, la comparaison des nombres, etc. ; ce qui n’empêcha pas que la fidélité des officiers chargés de ces fonctions ne fût souvent suspectée. On fit enfin, pour empêcher la brigue & le trafic des suffrages, des édits dont la multitude montre l’inutilité » (p. 274).

Le Jugement dernier et le Requiem