Accueil > Zola pour les nuls > Le Ventre de Paris, d’Émile Zola

Jean Valjean à la sauce Zola, pour lycéens

Le Ventre de Paris, d’Émile Zola

Le Ventre de Paris, d’Émile Zola

Garnier-Flammarion, 1873 (éd. 1971).

samedi 15 août 2015

Après quelques zig-zags, reprenons dans l’ordre la lecture des Rougon-Macquart, avec un roman que je n’avais pas encore lu. Le Ventre de Paris ne figurait pas dans la liste initiale de dix romans prévus par l’auteur, mais semble avoir été inspiré comme un pendant à La Curée, qui venait d’être publié quand Zola se lança dans le Ventre. Ce titre, avec le mot « ventre » à comprendre dans un sens dévalorisant, oppose à la « curée » des hautes classes, le bas appétit des basses classes, les « Gras » que Zola oppose aux « Maigres » (opposition reprise de Machiavel). La charcutière Lisa est la fille d’Antoine Macquart, cousine de Saccard (La Curée) et sœur de Gervaise (L’Assommoir) et de Jean (La Terre), et sa façon de s’enrichir, si elle est moins infamante que celle de Saccard, n’attendrit guère le narrateur. Dans le dossier, on trouve ce jugement de Zola sur son œuvre : « elle est la curée des classes moyennes, le rut à la nourriture grasse et à la belle digestion tranquille […] Au fond, même avachissement, même décomposition morale et sociale ». Il s’agit d’une sorte de roman choral. Le personnage principal, le bagnard évadé, Florent, s’il occupe le devant de la scène de l’incipit à l’excipit, disparaît souvent pour laisser place à toute une galerie de personnages qui font vivre ce quartier de Paris, et jusqu’à Nanterre. On pense évidemment au Jean Valjean de Victor Hugo, car le bagnard est victime d’une même injustice ; par contre, Zola, inspiré par les événements de la Commune qui se déroulaient pendant qu’il publiait La Curée, prend le contrepied de Hugo, et fait de son évadé une sorte de taliban écorché vif, qui fomente la révolution, et se fera pincer malgré la vacuité de ses plans de révolution (on pense à notre ami Auguste Blanqui). Le mot « taliban » n’est pas choisi au hasard, car en lisant ce roman en 2015, on ne peut pas ne pas plaquer sur cette destinée celles de ces fous d’Allah qui s’imaginent imposer aux autres leur délire d’une société réglée selon leurs désirs. Certes les rêves socialistes de Florent nous sont plus sympathiques que ceux des assassins de Charlie Hebdo, mais cette idée bizarre d’opposer les « gras » aux « maigres », et de faire d’une charcuterie le centre du roman et donc des récriminations gauchistes des « maigres », fait étrangement écho aux fulminations modernes contre les mangeurs de cochon qui hantent l’esprit des fous d’Allah, eux aussi la plupart du temps affutés par le sport et un appétit de mort qui en fait des « maigres ». Un Zola moderne ferait le roman d’un de ces terroristes produit de la société française, en tâchant non pas d’excuser son acte, mais d’expliquer le mécanisme qui produit un terroriste suicidaire.

– aller à la fin de l’article

Genèse de l’œuvre.

La genèse de ce roman révèle un point de départ assez pictural, dans un article écrit pour La Tribune du 17 octobre 1869 : « J’ai suivi la file démesurée de ces charrettes qui m’ont conduit aux Halles. Là tout un peuple se pressait aux lueurs vacillantes et blafardes des lanternes et des becs de gaz. » Le 3 octobre 1868, Zola avait publié dans La Tribune une « Conversation entre Don Quichotte et Sancho Pança » dont la conclusion illustrait le mythe des Gras et des Maigres. Je n’ai pas pu retrouver ce texte. La position de Zola par rapport à la Commune est bien résumée par Robert A. Jouanny, auteur de la préface de la vieille édition Garnier-Flammarion que j’ai utilisée (en plus de l’édition de la Pléiade d’Henri Mitterand) : « La Commune encore toute proche avait plongé Zola dans un profond désarroi ; bien qu’il fût porté vers la gauche par ses sympathies personnelles, il s’était rangé du côté d’un pouvoir légitime dont il méprisait les représentants, et il avait déploré que les proclamations des Fédérés fussent plus bavardes et aventurières que ne l’aurait mérité le sombre courage des ouvriers ; aussi la répression de 1871 le trouva-t-elle enclin à la clémence et profondément meurtri par le spectacle hallucinant de la tuerie. » La composition se concentre sur les personnages, notamment Lisa, travaillée comme un type balzacien : « Je veux lui donner l’honnêteté de sa classe, et montrer quels dessous formidables de lâcheté, de cruauté il y a sous la chair calme d’une bourgeoise. C’est tout un type que je grandirai. On ne me reprochera plus mes femmes hystériques, et j’aurai fait une « honnête » femme, une femme chaste, économe, aimant son mari et ses enfants, toute à son foyer et qui sera socialement et moralement un mauvais ange flétrissant et dissolvant tout ce qu’il touchera ». Avant de trouver les personnages de Cadine & Marjolin et l’idée de « Théocrite aux Halles », Zola avait songé à une sorte de Quasimodo des Halles, idée abandonnée.

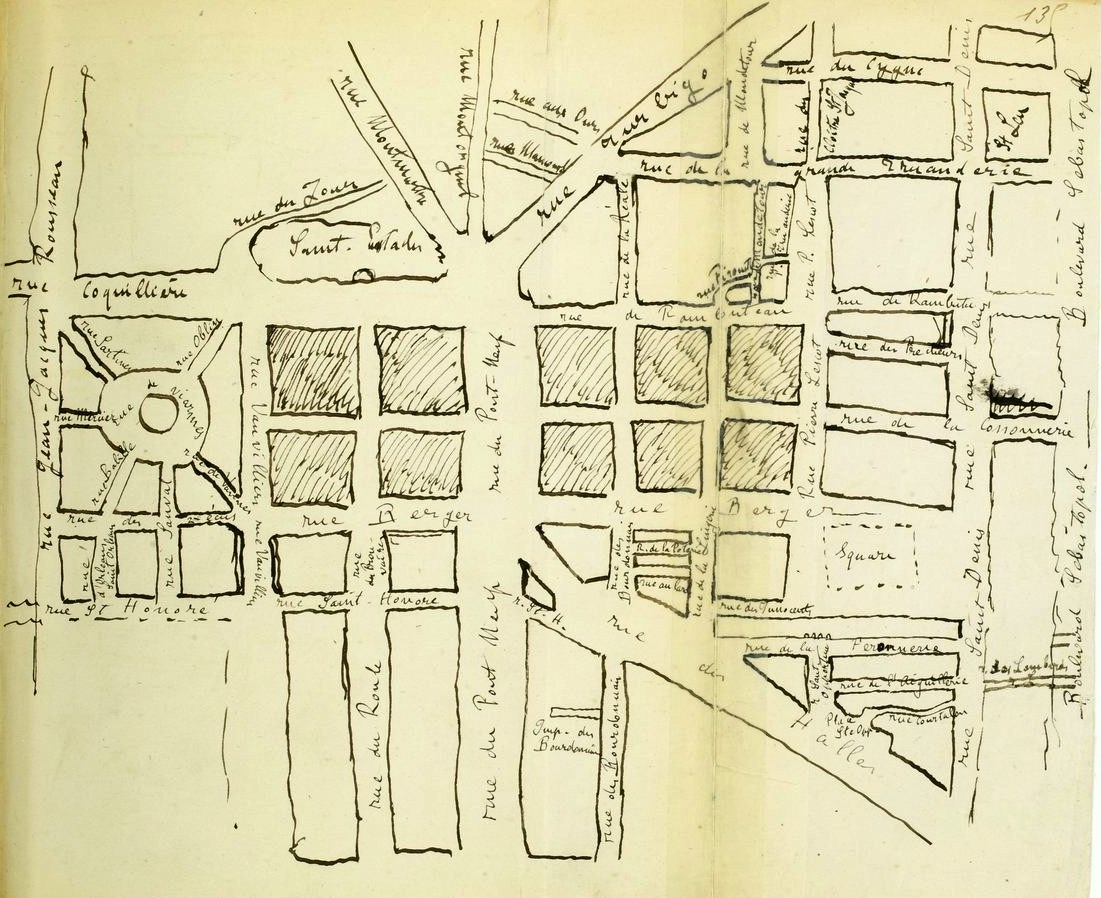

Pour sa documentation, notons que sa première source fut un livre de Maxime Du Camp, l’ami de Flaubert : Paris, ses organes, ses fonctions, sa vie, complété par bien d’autres livres, mais aussi des promenades sur les lieux, crayon en main en compagnie parfois de son ami Paul Alexis, qui raconte cela ainsi : « Un crayon à la main, Zola venait par tous les temps, par la pluie, le soleil, le brouillard, la neige, et à toutes les heures, le matin, l’après-midi, le soir, afin de noter les différents aspects. Puis, une fois, il y passa la nuit entière, pour assister au grand arrivage de la nourriture de Paris, au grouillement de toute cette population étrange. Il s’aboucha même avec un gardien-chef, qui le fit descendre dans les caves, et qui le promena sur les toitures élancées des pavillons » (cité dans le dossier de la Pléiade, p. 1618). Avec les élèves, il faut feuilleter le dossier complet, très lisible, sur Gallica, notamment le superbe plan des Halles de la main du maître, repris dans les Carnets d’enquêtes de Mitterand (1993) p. 360 (ci-dessous). L’écriture du premier jet est rapide, à l’automne 1872. Edmond de Goncourt note dans son Journal au 3 juin 1872 : « Malingre et névrosifié comme il l’est, Zola travaille tous les jours de neuf heures à midi et demi, et de trois heures à huit heures. C’est ce qu’il faut dans ce moment, avec du talent et presque un nom, pour gagner sa vie… Tout en taillant une pièce dans Thérèse Raquin, il est dans le moment en train de chercher un roman sur les Halles, tenté de peindre le plantureux de ce monde ». Pour se rendre compte du rythme de travail zolien, véritable intellectuel-blogueur avant la lettre, il faut ajouter les nombreux articles pour les journaux (entre 13 et 25 par mois, dont une bonne proportion d’anciens articles recyclés), mais Zola peine à trouver un journal qui prépublie son œuvre, suite à la suspension de La Cloche à cause de la publication de La Curée ! Zola aime couler les journaux, car une de ses chroniques publiée dans Le Corsaire le 22 décembre 1872 sonnera le glas de ce journal, et voici le commentaire de Zola dans une lettre à Marius Roux le 25 décembre : « L’interdiction du Corsaire a fait un bruit énorme. Les journaux, à court de copie au moment des vacances, se sont jetés sur mon article. J’y perds quelque argent, mais j’y gagne un terrible tapage. » C’est le journal L’État qui publie le Ventre, entre janvier et mars 1873, puis l’éditeur Charpentier (éditeur de Flaubert) reprend la série des Rougon-Macquart, dont les deux premiers tomes avaient paru chez Lacroix. La critique est moyenne ; Barbey d’Aurevilly assassine Zola, mais il faut citer un long extrait d’un bel article de Huysmans (Pléiade, p. 1621) : « Le lever de soleil sur les Halles avec les légumes qui s’éveillent, les mastroquets qui flamboient derrière la buée des vitres, tout le fourmillement, tout le hourvari des foules, est enlevé avec une furie de couleurs vraiment incroyable !… Sous la plume d’Émile Zola, les Halles grandissent, « deviennent la bête satisfaite et digérant Paris entripaillé et cuvant sa graisse. » « Les Halles crèvent dans leur ceinture de fonte trop étroite et chauffent du trop plein de leur indigestion du soir le sommeil de la ville gorgée. » La partie du livre qui nous mène dans les coins et recoins des Halles, est, selon moi, le chef-d’œuvre du genre. Après ce styliste prestigieux, Gautier, notre maître à tous, au point de vue de la forme, il était difficile de donner une note nouvelle, une note bien à soi, dans la description purement plastique. Zola l’a fait. Il a une manière personnelle, neuve, un procédé qui lui appartient en propre pour brosser de gigantesques toiles. Telles de ses natures mortes qui emplissent le carreau des pavillons, sont peintes avec la fougue et la couleur forcenée d’un Rubens ! Et comme tous ses personnages sont dessinés de pied en cap, curieusement analysés, saisis quand ils bougent, avec le geste qui leur est habituel, avec la riposte qui leur vient aux lèvres ! Ils trottent menu le long des légumes en avalanche sur la chaussée, s’arrondissent la bedaine sur le pas de leurs portes, s’embrassent à pleine bouche, comme Marjolin et comme Cadine, se crispent ou rêvent comme Lantier et comme Florent. Je signale comme bijoux étranges la symphonie des fromages qui, tandis que les femmes cancanent, s’élancent comme un hosanna de senteurs rudes. Je signale surtout le joyau de ce flamboyant écrin, les amours du petit Muche et de Pauline. […] Dans ce volume, le noyau est à peine visible, mais la chair, la pulpe, ont une saveur inconnue jusqu’alors ; la peau a revêtu une richesse de tons qui semble dérobée à l’éblouissante palette des grands maitres flamands. » On songe aux magnifiques natures mortes à visée narrative et morale du peintre anversois Joachim Beuckelaer (1535-1574), telle que cette peinture intitulée « L’Air » (1570) tirée d’une série intitulée Les Quatre éléments, visible à la National Gallery de Londres. Voir un autre Beuckelaer dans l’article sur Londres.

Chapitre I.

À l’instar de Germinal, l’incipit nous fournit un beau clair-obscur : « Un bec de gaz, au sortir d’une nappe d’ombre, éclairait les clous d’un soulier, la manche bleue d’une blouse, le bout d’une casquette, entrevus dans cette floraison énorme des bouquets rouges des carottes, des bouquets blancs des navets, des verdures débordantes des pois et des choux. Et, sur la route, sur les routes voisines, en avant et en arrière, des ronflements lointains de charrois annonçaient des convois pareils, tout un arrivage traversant les ténèbres et le gros sommeil de deux heures du matin, berçant la ville noire du bruit de cette nourriture qui passait. » Zola s’amuse à parodier la « cadène », la scène de l’arrivée des galériens dans Les Misérables, sauf que le galérien est à terre, et que le convoi est celui des primeurs, qui manque écraser le misérable. On comparera « les voitures de maraîchers montaient vers Paris, avec les cahots rythmés de leurs roues […]. Un tombereau de choux et un tombereau de pois, au pont de Neuilly, s’étaient joints aux huit voitures de navets et de carottes » à « Sept voitures marchaient à la file sur la route. […] Les hommes entassés sur les haquets se laissaient cahoter en silence. ». On note dès l’incipit l’emploi fréquent du mot « limousine » dans le sens disparu de « manteau en forme de pèlerine fait de poils de chèvre ou de grosse laine ». L’homme qu’on découvre est l’évadé du bagne, Florent. Son arrivée à Paris dans les Halles qu’il ne connaissait pas, action située par les critiques en septembre 1858, guidé par la gentille Mme François, est l’occasion de faire le récit de son arrestation et de sa condamnation injustes dues à une méprise : il a été trouvé du sang sur les mains par les gendarmes lors de la fameuse nuit du 4 décembre 1851, mais c’était celui d’une femme tuée par la troupe, sur laquelle il était tombé. Il manque être abattu sur place, mais est finalement condamné sommairement sur la foi d’un bout de papier griffonné par un gendarme : « Pris les mains couvertes de sang. Très dangereux. ». Comme de nombreux personnages de Zola, Florent est timide : « Il était timide ; à trente ans, il n’osait regarder en face les visages de femme, et il avait celui-là, pour la vie, dans sa mémoire et dans son cœur. C’était comme une femme à lui qu’il aurait perdue. » On a peine à y croire vue la façon dont en général Zola traite les relations entre hommes et femmes, mais pour ce Florent, cela cadre bien avec ce personnage de fanatique de la révolution, et je pense toujours à ces terroristes islamistes de notre temps, qui sont pour moi des homosexuels refoulés qui n’aiment pas les femmes, et faute d’oser aimer les hommes, aiment ce qu’ils croient être la révolution et enfoncent des balles et des couteaux dans leur chair à défaut de leur sexe. En ce qui concerne les Halles centrales de Paris, l’étude du roman sera l’occasion de faire découvrir aux élèves pourquoi le centre de Paris porte ce nom, les anciennes Halles de Baltard dont ne reste que le Pavillon Baltard à Nogent-sur-Marne. Amaigri par la faim, Florent est l’antithèse du Paris des Halles, « gras, superbe, débordant de nourriture ». C’est aussi dans le chapitre I qu’apparaît un personnage important des Rougon-Macquart, Claude Lantier (fils de Gervaise et neveu de Lisa), précédé de sa description qui en fait un « maigre » : « C’était un garçon maigre, avec de gros os, une grosse tête, barbu, le nez très fin, les yeux minces et clairs. » L’amitié est immédiate entre les deux maigres, et immédiatement Zola focalise en Claude (avec la focalisation interne) sa propre vision de la modernité en art : « Ils marchaient côte à côte, comme deux camarades, enjambant les paniers et les légumes. Sur le carreau de la rue Rambuteau, il y avait des tas gigantesques de choux-fleurs, rangés en piles comme des boulets, avec une régularité surprenante. Les chairs blanches et tendres des choux s’épanouissaient, pareilles à d’énormes roses, au milieu des grosses feuilles vertes, et les tas ressemblaient à des bouquets de mariée, alignés dans des jardinières colossales. Claude s’était arrêté, en poussant de petits cris d’admiration. » Ce genre de promenade se répétera tout au long du roman. Comme Florent, Claude est asexuel, et sait admirer les académies. Comme il se font offrir un verre par le jeune Alexandre : « Un bon garçon, cet Alexandre, dit Claude […] il est superbe, le gredin ; je l’ai vu nu, et s’il voulait me poser des académies, en plein air… ». On songe cette fois-ci à un célèbre tableau de Frédéric Bazille refusé au salon de 1869, et que Zola admirait (voir cet article), Le Pêcheur à l’épervier. La nudité des pécheurs étonne, et pourtant c’était une habitude à l’époque, et l’on songe aux apôtres du Christ au lac de Tibériade. L’allusion au Tireur d’épine que Jean-Claude Bourdais voyait dans le personnage sur la gauche est très intéressante, car elle souligne l’opposition entre la peinture d’atelier, académique, et la peinture réaliste de plein air. J’ai fait une trouvaille dans une exposition à Londres en 2019, d’un tableau qui a dû inspirer Frédéric Bazille : « Figures dans un paysage ; deux jeunes hommes nus » de Luca Signorelli (1450-1523), à voir sur le site du musée de Tolède. On y retrouve la nudité masculine, une position proche des deux jeunes hommes, et l’allusion au Tireur d’épine.

Claude ressent les choses par son art, comme Zola voudrait nous les faire sentir par les mots : « Il rôdait sur le carreau des nuits entières, rêvant des natures mortes colossales, des tableaux extraordinaires. […] Et il était évident que Claude, en ce moment-là, ne songeait même pas que ces belles choses se mangeaient. Il les aimait pour leur couleur. ». La phrase terminale du roman se trouve presque déjà dans la bouche de Claude : « ce qui n’est pas juste, c’est que ces gredins de bourgeois mangent tout ça ! » Zola aboutit à un manifeste de l’art moderne : « on en était aux Halles centrales, à ce colosse de fonte, à cette ville nouvelle, si originale. Les imbéciles avaient beau dire, toute l’époque était là. […] Puis, Claude déblatéra contre le romantisme ; il préférait ses tas de choux aux guenilles du moyen âge. […] On devait flanquer les vieilles cambuses par terre et faire du moderne. » Cette apologie de l’architecture moderne sera reprise au chapitre IX d’Au Bonheur des Dames. Marjolin & Cadine sont introduits brièvement, mais leur histoire sera développée au chapitre IV. Après cette ouverture nocturne, le jour point enfin avec une belle métaphore hugolienne : « les becs de gaz s’éteignaient un à un, comme des étoiles tombant dans de la lumière. » Les Halles apparaissent enfin à Florent, comme une de ces machines mémorables des Rougon-Macquart enfantées par le génie visionnaire de Zola : « elles apparurent comme une machine moderne, hors de toute mesure, quelque machine à vapeur, quelque chaudière destinée à la digestion d’un peuple, gigantesque ventre de métal, boulonné, rivé, fait de bois, de verre et de fonte, d’une élégance et d’une puissance de moteur mécanique, fonctionnant là, avec la chaleur du chauffage, l’étourdissement, le branle furieux des roues. » Voici une des nombreuses descriptions de victuailles qui ponctuera le roman jusqu’à la fin, et que certains dénigreront, mais que d’autres sauront apprécier. Goûtons par exemple cette symphonie des choux, où l’on retrouve symboliquement le thème du boulet déjà lancé plus haut : « les choux faisaient des montagnes ; les énormes choux blancs, serrés et durs comme des boulets de métal pâle ; les choux frisés, dont les grandes feuilles ressemblaient à des vasques de bronze ; les choux rouges, que l’aube changeait en des floraisons superbes, lie de vin, avec des meurtrissures de carmin et de pourpre sombre. » Au terme de cette promenade, Florent retrouve le volailler révolutionnaire Gavard, qui le conduit chez son frère Quenu, marié avec Lisa, qui « avait déménagé et rouvert sa charcuterie à deux pas, rue Rambuteau ». Il reconnaît à peine son frère : « Il était gras, en effet, trop gras pour ses trente ans. […] Sa face rasée s’était allongée, avait pris à la longue une lointaine ressemblance avec le groin de ces cochons, de cette viande […]. Florent le reconnaissait à peine. Il s’était assis, il passait de son frère à la belle Lisa, à la petite Pauline. […] ils le regardaient avec l’étonnement de gens très gras [1] pris d’une vague inquiétude en face d’un maigre. » Pauline sera l’héroïne de La Joie de vivre.

Chapitre II.

On revient en arrière pour raconter la vie des deux frères, Florent l’aîné qui se dévoue, se sacrifie même, à l’éducation de son demi-frère après la mort de leur mère : « Dès lors, il eut un enfant. Sa paternité le charmait. » Zola note en naturaliste l’inversion des sexes : « Florent, qui avait hérité des dévouements de sa mère, gardait Quenu au logis comme une grande fille paresseuse. Il lui évitait jusqu’aux menus soins de l’intérieur ; c’était lui qui allait chercher les provisions, qui faisait le ménage et la cuisine. […] À dix-huit ans, il le traitait encore en demoiselle qu’il faut doter. » Il oppose par l’hérédité les deux complexions : « L’aîné avait beau maigrir, brûlé par les ardeurs de son père, le cadet avait beau engraisser, en digne fils de Normand ; ils s’aimaient dans leur mère commune, dans cette femme qui n’était que tendresse. » Florent s’engage en politique : « Ce fut alors qu’il devint républicain ; il entra dans la république comme les filles désespérées entrent au couvent. », et c’est le retour au début : « Il fallut les journées de décembre pour le tirer de sa tendresse universelle. Il était désarmé. Il se laissa prendre comme un mouton, et fut traité en loup. » On passe directement à la biographie du frère Quenu, comment le sort le fait hériter de la charcuterie de son oncle en même temps que de Lisa, que celui-là avait embauchée : « Quand celui-ci perdit sa femme, il dut prendre une fille, pour le comptoir. Il la choisit bien portante, appétissante, sachant que cela égaye le client et fait honneur aux viandes cuites. » Du vivant de l’oncle, Lisa et Quenu logeaient dans des chambres contiguës, et Zola ironise à peine sur leur idylle charcutière & platonique : « La cloison était si mince, qu’il pouvait suivre chacun de ses mouvements. […] Et, s’il entendait craquer le lit, il murmurait en riant : « Fichtre ! elle n’est pas légère, mademoiselle Lisa. » Cette idée l’égayait ; il finissait par s’endormir, en songeant aux jambons et aux bandes de petit salé qu’il devait préparer le lendemain. » Quand l’oncle meurt, La maligne Lisa a tôt fait de dénicher le magot, et cela décide de leur mariage. Zola traite la scène avec ironie, puisque l’argent est posé sur le lit et qu’ils font l’amour par métaphore, comme s’ils étaient cet argent : « Cet argent semblait leur délier la langue. […] comme, en bavardant, leurs mains fouillaient l’argent, elles s’y étaient rencontrées, s’oubliant l’une dans l’autre, au milieu des pièces de cent sous. Le crépuscule les surprit. Alors seulement Lisa rougit de se voir à côté de ce garçon. Ils avaient bouleversé le lit, les draps pendaient, l’or, sur l’oreiller qui les séparait, faisait des creux, comme si des têtes s’y étaient roulées, chaudes de passion. » À comparer avec la vision de Saccard depuis Montmartre dans La Curée : « une poussière d’or, une rosée d’or tombait sur la rive droite de la ville, du côté de la Madeleine et des Tuileries. […] les maisons semblèrent flamber et se fondre comme un lingot d’or dans un creuset. » Lisa évoque son cousin : « — Tenez, ajoutait Lisa, dans ses heures d’expansion, j’ai un cousin à Paris… Je ne le vois pas, les deux familles sont brouillées. Il a pris le nom de Saccard, pour faire oublier certaines choses… Eh bien, ce cousin, m’a-t-on dit, gagne des millions. […] Nous autres, nous savons au moins ce que nous mangeons, nous n’avons pas ces tracasseries. On n’aime l’argent que parce qu’il en faut pour vivre. […] Nous préférons ne gagner que cent sous, et profiter des cent sous. » À l’opposé des futures sœurs Lise & Françoise dans La Terre, Lisa, qui tient la culotte (on s’en doutait, vu la féminisation que fait subir l’auteur aux deux frères), propose immédiatement, avec une grande honnêteté, à Florent de récupérer la moitié de l’héritage de l’oncle Gravelle, que celui-ci refuse, tout en acceptant d’être logé, nourri, blanchi par son frère (don qui ne sera jamais comptabilisé ; il est vrai qu’il avait auparavant sacrifié sa fortune à son frère). Comme dans Germinal, on fréquente la banlieue : « Il raconta encore qu’ils [le commis Auguste et sa promise] s’étaient fait photographier ensemble, à une fête de Saint-Ouen. » Les personnages secondaires esquissés dans le chapitre I, sont précisés. Il s’agit notamment d’un chœur digne d’une tragédie antique, de femmes cancanières, dont toute l’existence se concentre à espionner leurs voisins, Mme Saget, Mme Lecœur, la Sarriette, etc. Florent n’éprouve pas de désir pour Lisa : il en livre un portrait-charge en focalisation interne : « Florent finit par l’examiner à la dérobée, dans les glaces, autour de la boutique. Elle s’y reflétait de dos, de face, de côté ; même au plafond, il la retrouvait, la tête en bas, avec son chignon serré, ses minces bandeaux, collés sur les tempes. C’était toute une foule de Lisa, montrant la largeur des épaules, l’emmanchement puissant des bras, la poitrine arrondie, si muette et si tendue, qu’elle n’éveillait aucune pensée charnelle et qu’elle ressemblait à un ventre. » Les commères s’en donnent à cœur joie, et comme on fait passer Florent pour un vague cousin, elles ont tôt fait d’en faire « l’amant de la grosse ». Claude fait le lien avec L’Assommoir : « sa mère ne voyait plus la charcutière depuis longtemps. Il donna à entendre que celle-ci avait quelque honte de sa sœur mariée à un ouvrier ; d’ailleurs, elle n’aimait pas les gens malheureux. Quant à lui, il raconta qu’un brave homme s’était imaginé de l’envoyer au collège, séduit par les ânes et les bonnes femmes qu’il dessinait, dès l’âge de huit ans ; le brave homme était mort, en lui laissant mille francs de rente, ce qui l’empêchait de mourir de faim. » L’atmosphère des Gras se précise : « Et, au milieu de cette buée amassée goutte à goutte, de cette évaporation continue des trois marmites, où fondaient les cochons, il n’était certainement pas, du plancher au plafond, un clou qui ne pissât la graisse. » Une scène d’anthologie est la confection du boudin entrecroisée avec le long récit par Florent pour sa nièce Pauline, du récit maquillé de son évasion du bagne, récit centré sur la faim. Quand il évoque ce qu’il a dû manger pour survivre, Lisa est dégoûtée : « Cependant, Lisa paraissait ne pouvoir cacher son étonnement ni son dégoût ; le riz plein de vers et la viande qui sentait mauvais lui semblaient sûrement des saletés à peine croyables, tout à fait déshonorantes pour celui qui les avait mangées. Et, sur son beau visage calme, dans le gonflement de son cou, il y avait une vague épouvante, en face de cet homme nourri de choses immondes. » On pense aux « Mangeurs-de-choses-immondes » du Salammbô, de Flaubert. À la fin du récit, « Lisa, debout, mangeait un morceau de boudin tout chaud, qu’elle mordait à petits coups de dents, écartant ses belles lèvres pour ne pas les brûler ; et le bout noir s’en allait peu à peu dans tout ce rose. » Sans commentaire ! Suite à ce récit, Lisa, à sa façon calme et raisonnable, parvient à convaincre son beau-frère d’accepter enfin un emploi proposé par Gavard, d’inspecteur des Halles de poissons. Florent revient sur sa décision de ne pas accepter d’argent du gouvernement, et accepte l’emploi pour complaire à sa belle-sœur, satisfaite de l’avoir gagné à sa cause : « elle, debout, le bougeoir allumé, regardait Florent d’un air satisfait, avec sa belle face tranquille de vache sacrée. »

Chapitre III.

Florent prend donc la place d’un M. Verlaque, malade, à la halle aux poissons. Il éteint ses scrupules en abandonnant un tiers de ses émoluments à l’épouse du malade, et celle-ci ayant flairé le pigeon, bientôt toute la paie y passe, et ce naïf de Florent est heureux de se sacrifier, sans le dire à personne. Les poissonnières d’abord le bordélisent façon prof de banlieue, puis comme il affirme son autorité, sur le conseil de Lisa, finissent par le respecter. Florent s’habitue alors à passer ses soirées en compagnie d’un groupe de conspirateurs révolutionnaires qui se réunissent chez le cafetier Lebigre, qu’on leur signale comme indicateur, avertissement qu’ils méprisent. Il y retrouve entre autres Alexandre et Gavard, les seuls sincères comme lui, et d’autres plus ou moins agents doubles, qui fournissent une galerie de personnages secondaires, par exemple un certain Charvet, hébertiste et despote dans le groupe, et sa compagne Clémence, avec laquelle il partage une union contractuelle très fouriériste en avance sur leur temps : « Depuis plus de dix ans, Clémence et lui vivaient maritalement, sur des bases débattues, selon un contrat strictement observé de part et d’autre. […] La femme, déclara nettement Charvet, est l’égale de l’homme ; et, à ce titre, elle ne doit pas le gêner dans la vie. Le mariage est une association… Tout par moitié » Souvent, les deux amants font leurs comptes au centime près. Florent loge dans une mansarde de la maison Quenu-Gradelle, d’où il domine Paris à la façon de Renée dans sa chambre d’enfance au chapitre II de La Curée : « Il restait là quelques minutes, aspirant fortement l’air frais qui lui venait de la Seine, par-dessus les maisons de la rue de Rivoli. En bas, confusément, les toitures des Halles étalaient leurs nappes grises. C’était comme des lacs endormis, au milieu desquels le reflet furtif de quelque vitre allumait la lueur argentée d’un flot. » (à comparer à « La fenêtre s’ouvrait si grande, que le ciel, avec tous ses rayons, tout son air, tout son bleu, semblait y entrer. » dans La Curée). À la halle, les poissonnières l’ont pris en grippe, sauf Claire, qui lui montre avec plaisir ses poissons, ce qui donne cela : « On l’eût dite enveloppée d’une odeur de frai, d’une de ces odeurs épaisses qui montent des joncs et des nénuphars vaseux, quand les œufs font éclater les ventres des poissons, pâmés d’amour au soleil. ». La mère Méhudin, mère de Claire et de sa sœur Louise, la « belle normande », est une caricature de l’habitus poissonnier : « la voix haute, le geste prompt, les poings aux côtes, l’engueulade du catéchisme poissard coulant des lèvres. ». Après une quasi émeute, Florent reprend son autorité. Louise, qui s’était faite son ennemie la plus acharnée, tourne son opinion à cause de son fils, le petit Muche, un sauvageon que Florent attire dans son bureau, et qu’il prend sous son aile : « Il lui semblait que son frère Quenu rapetissait, qu’ils se trouvaient encore tous les deux dans la grande chambre de la rue Royer-Collard. Sa joie, son rêve secret de dévouement, était de vivre toujours en compagnie d’un être jeune, qui ne grandirait pas, qu’il instruirait, sans cesse, dans l’innocence duquel il aimerait les hommes. » Florent souffre « de cet entassement de nourriture, au milieu duquel il vivait. […] Mais, par les soirées de flamme, quand les puanteurs montaient, traversant d’un frisson les grands rayons jaunes, comme des fumées chaudes, les nausées le secouaient de nouveau, son rêve s’égarait, à s’imaginer des étuves géantes, des cuves infectes d’équarrisseur où fondait la mauvaise graisse d’un peuple. » Cela active son esprit révolté : « Son malaise nerveux n’était que le réveil des longues songeries de Cayenne, de ses amertumes en face de souffrances imméritées, de ses serments de venger un jour l’humanité traitée à coups de fouet et la justice foulée aux pieds. » Il se met à écrire des traités sur Cayenne, sur une réforme de l’octroi, et la vision des Halles développe sa rage : « Elles lui semblaient la bête satisfaite et digérant, Paris entripaillé, cuvant sa graisse, appuyant sourdement l’empire. Elles mettaient autour de lui des gorges énormes, des reins monstrueux, des faces rondes, comme de continuels arguments contre sa maigreur de martyr, son visage jaune de mécontent. C’était le ventre boutiquier, le ventre de l’honnêteté moyenne, se ballonnant, heureux, luisant au soleil, trouvant que tout allait pour le mieux, que jamais les gens de mœurs paisibles n’avaient engraissé si bellement. » Il finit par donner des leçons gratuites à domicile chez les Méhudin, coincé entre la haine des deux sœurs et celle de la mère : « — Tu as beau dire, répétait la vieille, il a l’œil faux… Puis, les maigres, je m’en défie. Un homme maigre, c’est capable de tout. » Mademoiselle Saget, qui est une sorte d’allégorie du ragot, colporte les plus gros mensonges et tente d’en tirer sa pitance. Elle s’imagine d’abord que Florent est l’amant de Lisa, puis en espionnant chez les Méhudin, elle s’imagine que « le cousin de madame Quenu couchait avec les deux Méhudin. […] Elle guettait le cousin, le suivait, le déshabillait, le regardait partout, avec une rage furieuse de ce que sa curiosité en rut ne parvenait pas à le posséder. » Pourtant, Florent n’est guère séduit par Louise : « Ses os de maigre avaient une angoisse, au contact des poitrines grasses. […] elle marchait au milieu d’une évaporation d’algues vaseuses ; elle était, avec son grand corps de déesse, sa pureté et sa pâleur admirables, comme un beau marbre ancien roulé par la mer et ramené à la côte dans le coup de filet d’un pêcheur de sardines. Florent souffrait ; il ne la désirait point, les sens révoltés par les après-midi de la poissonnerie ; il la trouvait irritante, trop salée, trop amère, d’une beauté trop large et d’un relent trop fort. » Son seul amour est la politique et les réunions du café Lebigre : « C’était pour lui comme une jouissance toute sensuelle. Lorsqu’il posait la main sur le bouton de cuivre du cabinet, il lui semblait sentir ce bouton vivre, lui chauffer les doigts, tourner de lui-même ; il n’eût pas éprouvé une sensation plus vive, en prenant le poignet souple d’une femme. » L’ambiance est loin d’être parfaite. Charvet et Clémence sont « hébertistes », et pensent que « l’ouvrier n’est pas mûr et qu’il doit être dirigé ». Zola approfondit le « Contrat universel » avant la lettre que constitue leur association : « [Clémence] était un homme pour eux. On lui donnait des poignées de main à lui démancher le bras. […] Ils vivaient sur la base du mariage libre et de la fortune libre ; chacun d’eux payait ses dépenses, strictement ; comme ça, disaient-ils, ils ne se devaient rien, ils n’étaient pas esclaves. Le loyer, la nourriture, le blanchissage, les menus plaisirs, tout se trouvait écrit, noté, additionné. […] Charvet […] disait qu’elle voulait l’humilier, lui faire sentir qu’il gagnait moins qu’elle, ce qui était vrai ; et il y avait, au fond de son rire, une protestation contre ce gain plus élevé, qui le rabaissait, malgré sa théorie de l’égalité des sexes. » Florent débauche un moment son frère dans ces réunions politiques, mais Mlle Saget s’en mêle et rapporte les propos amplifiés qu’elle entend au café, de sorte que Lisa prend peur, et parvient à retourner complètement son mari en une belle scène d’argumentation socratique : « Tout le quartier, à cette heure, sait que tu es un rouge. » Elle contredit ses arguments en prenant l’exemple de son cousin : « Je ne dois pas un sou, je ne suis dans aucun tripotage, j’achète et je vends de bonne marchandise, je ne fais pas payer plus cher que le voisin… C’est bon pour nos cousins, les Saccard, ce que tu dis là. […] Qu’on mette en cause les hommes de sa trempe, qui réalisent des fortunes trop grosses, je le comprends. » C’est la première étape de la chute de Florent, que Lisa, qui n’est pas une « hystérique », comme le voulait Zola, accomplira avec beaucoup de scrupules et de temps.

Chapitre IV.

Nouveau retour en arrière, l’histoire de Marjolin & de Cadine : « Marjolin fut trouvé au marché des Innocents, dans un tas de choux, sous un chou blanc, énorme, et dont une des grandes feuilles rabattues cachait son visage rose d’enfant endormi. […] Marjolin allait avoir quatre ans, lorsque la mère Chantemesse fit à son tour la trouvaille d’une petite fille, sur le trottoir de la rue Saint-Denis. C’est l’idylle pittoresque : « Elle leur avait installé un petit lit, dans une vieille voiture de marchand des quatre-saisons, dont les roues et les brancards manquaient. […] Cadine et Marjolin dormirent là, à quatre ans, aux bras l’un de l’autre. […] Ce fut surtout sous les choux qu’ils grandirent et qu’ils s’aimèrent. » En grandissant, les caresses deviennent plus sensuelles : « Lui, flairant sa jupe, longuement, en manière de jeu, semblait chercher, finissait par dire : « Ça sent le muguet. » Il montait à la taille, au corsage, reniflait plus fort : « Ça sent la giroflée. » Et aux manches, à la jointure des poignets : « Ça sent le lilas. » Et à la nuque, tout autour du cou, sur les joues, sur les lèvres : « Ça sent la rose. » […] Elle était un bouquet tiède et vivant. […] Ils étaient libres et sans honte, comme les moineaux qui s’accouplent au bord d’un toit. Ils en vinrent tous deux à ne plus quitter les Halles. Ce fut leur volière, leur étable, la mangeoire colossale où ils dormaient, s’aimaient, vivaient, sur un lit immense de viandes, de beurres et de légumes. » J’ai été fort étonné de découvrir l’existence de ce qui suit : « Une de leurs grandes parties était de pénétrer sur la voie du chemin de fer souterrain, établi dans le sous-sol, et que des lignes projetées devaient relier aux différentes gares ; des tronçons de cette voie passent sous les rues couvertes, séparant les caves de chaque pavillon ; même, à tous les carrefours, des plaques tournantes sont posées, prêtes à fonctionner. » Eh ! oui, un métro d’avant le métro a existé à Paris ! J’ai trouvé sur Internet cet article à ce sujet : « Urbanisme du Paris souterrain : premiers projets de chemin de fer urbain et naissance de l’urbanisme des cités modernes », de Nicholas Papayanis. Zola rebat sur l’enclume du modernisme sa provocation sur l’art, en montrant Claude, qui adore peindre les deux garnements, en admiration « à la vente en gros des mous de bœuf. […] rien n’était plus beau. […] il les disait en satin moiré, ne trouvant pas de mot pour peindre cette douceur soyeuse, ces longues allées fraîches, ces chairs légères qui retombaient à larges plis, comme des jupes accrochées de danseuses. […] Claude, l’œil pâmé, était plus heureux que s’il eût vu défiler les nudités des déesses grecques et les robes de brocart des châtelaines romantiques. » Et d’enfoncer le clou : « Il rêva longtemps un tableau colossal, Cadine et Marjolin s’aimant au milieu des Halles centrales, dans les légumes, dans la marée, dans la viande. Il les aurait assis sur leur lit de nourriture, les bras à la taille, échangeant le baiser idyllique. Et il voyait là un manifeste artistique, le positivisme de l’art, l’art moderne tout expérimental et tout matérialiste ; il y voyait encore une satire de la peinture à idées, un soufflet donné aux vieilles écoles. […] Puis, en longeant les larges rues neuves, la rue du Pont-Neuf et la rue des Halles, il expliquait aux deux gamins la vie nouvelle, les trottoirs superbes, les hautes maisons, le luxe des magasins ; il annonçait un art original qu’il sentait venir, disait-il, et qu’il se rongeait les poings de ne pouvoir révéler. » On relèvera bien sûr l’épithète « expérimental ». Lantier est sans doute inspiré des peintres Jongkind et Cézanne, admirés de Zola. Plus loin dans ce chapitre, le peintre théorise à propos de l’église Saint-Eustache : « C’est une curieuse rencontre, disait-il, ce bout d’église encadré sous cette avenue de fonte… Ceci tuera cela, le fer tuera la pierre, et les temps sont proches… […] Voyez-vous, il y a là tout un manifeste : c’est l’art moderne, le réalisme, le naturalisme, comme vous voudrez l’appeler, qui a grandi en face de l’art ancien… ». On est décidément bien loin de la « Protestation des artistes contre la tour de M. Eiffel », et l’on se souvient qu’Émile est le fils de l’architecte François Zola. Claude veut révolutionner l’art comme Florent la politique : « Ils sont encore bons ceux qui mettent l’art dans une boîte à joujoux ! reprit Claude au bout d’un silence. C’est leur grand mot : on ne fait pas de l’art avec la science, l’industrie tue la poésie ; et tous les imbéciles se mettent à pleurer sur les fleurs, comme si quelqu’un songeait à se mal conduire à l’égard des fleurs… Je suis agacé, à la fin, positivement. J’ai des envies de répondre à ces pleurnicheries par des œuvres de défi. » Les amours des deux sauvageons sont partageuses : « Marjolin aperçut Léon embrassant Cadine, une nuit entre deux bouchées. […] il n’était point jaloux de Cadine, il la traitait en bonne amie qu’on a depuis longtemps. » De son côté, Marjolin est secrètement amoureux de la belle Lisa, ce qui nous permet de retourner habilement au sujet principal. Lisa avance dans son projet d’exclure Florent : « choisis entre lui et nous. Je te jure que je m’en vais avec ma fille, s’il reste davantage. » Dans un premier temps, on le pousse habilement à prendre ses repas dehors, et Lisa se félicite d’être débarrassée de « l’odeur de maigreur perverse » de son beau-frère. Une scène plaquée est celle d’une visite de Lisa au volailler Gavard : elle ne le trouve pas, mais Marjolin en profite pour l’amener dans la « resserre » souterraine, l’endroit où les volailles vivantes sont conservées dans l’obscurité. Zola glisse malicieusement une allusion héroï-comique au mythe de Léda : « Marjolin s’était mis à la poursuite d’une troisième oie. On l’entendit courir le long des rues, dépisté, s’amusant à cette chasse ; puis il y eut un bruit de bataille, tout au fond, et il revint, portant la bête. La mère Palette, une vieille femme jaune, la prit entre ses bras, la garda un moment sur son ventre, dans la pose de la Léda antique ». En histoire des arts, on pourra étudier Léda et le Cygne, dite « Léda Spiridon », anonyme de l’école de Léonard de Vinci, vers 1510, à moins d’opter pour une Léda en 3D, qui s’envoie explicitement en l’air avec un cygne (voir dans l’article sur Londres) !

Cela donne une belle description, et le récit avance puisque Marjolin, qui en profite pour sauter sur Lisa, se fait à moitié assommer, ce dont il réchappera mais sans sa raison. Zola en tire une scène de sexe populaire comme il les affectionne, et qui en dit long sur sa conception du peuple : « Depuis un quart d’heure qu’il était dans le sous-sol avec la belle Lisa, ce fumet, cette chaleur de bêtes vivantes le grisait. Maintenant, il n’avait plus de timidité, il était plein du rut qui chauffait le fumier des poulaillers, sous la voûte écrasée, noire d’ombre. […] Elle lui avait pris le menton, comme elle faisait souvent, sans voir qu’il avait grandi. […] Elle oublia peut-être sa main un peu plus longtemps que de coutume, sous ce menton d’adolescent, si délicat à toucher. Alors, à cette caresse, lui, cédant à une poussée de l’instinct, s’assurant d’un regard oblique que personne n’était là, se ramassa, se jeta sur la belle Lisa, avec une force de taureau. Il l’avait prise par les épaules. Il la culbuta dans un grand panier de plumes, où elle tomba comme une masse, les jupes aux genoux. Et il allait la prendre à la taille, ainsi qu’il prenait Cadine, d’une brutalité d’animal qui vole et qui s’emplit, lorsque, sans crier, toute pâle de cette attaque brusque, elle sortit du panier d’un bond. Elle leva le bras, comme elle avait vu faire aux abattoirs, serra son poing de belle femme, assomma Marjolin d’un seul coup, entre les deux yeux. » Florent connaît une journée de bonheur en allant déjeuner avec Claude à Nanterre chez Mme François, laquelle lui fait une proposition qui ne le fait pas ciller dans son asexualité : « Elle lui fit mille questions sur sa vie, sur ce qu’il comptait devenir plus tard, s’offrant à lui simplement, s’il avait un jour besoin d’elle pour son bonheur. Lui, se sentait très touché. Jamais une femme ne lui avait parlé de la sorte. » Sur le chemin du retour qu’ils font entièrement à pied (!), Claude évoque sa « bataille des Gras et des Maigres. […] Claude s’enthousiasma, parla de cette série d’estampes avec beaucoup d’éloges. […] Il voyait là tout le drame humain ; il finit par classer les hommes en Maigres et en Gras, en deux groupes hostiles dont l’un dévore l’autre, s’arrondit le ventre et jouit. — Pour sûr, dit-il, Caïn était un Gras et Abel un Maigre. […] Voyez-vous, mon brave, défiez-vous des Gras. » L’idée est peut-être inspirée d’une antithèse de la Bible : « Eh bien ! ainsi leur parle le Seigneur Yahvé : Me voici, je vais juger entre la brebis grasse et la brebis maigre. » (Ez, 34-20).

Chapitre V.

Lisa consulte un prêtre pour étouffer ses scrupules d’empêcher son beau-frère de comploter (et encore une fois, on songe en transposant, à une mère d’aujourd’hui consultant un imam au sujet de son fils tombé dans l’islamisme). Elle inspecte la chambre de Florent et découvre des documents compromettants : « Croyant avoir à venger sa maigreur contre cette ville engraissée, pendant que les défenseurs du droit crevaient la faim en exil, il se fit justicier ». Une longue scène adventice montre le petit Muche salissant la petite Pauline, tout ça pour permettre à la Saget d’intervenir et d’obliger la petite terrorisée à lui révéler le pot aux roses, à savoir que Florent n’est pas le cousin mais le frère de Quenu. Elle réunit les trois cancanières des Halles pour répandre ces informations, et c’est la symphonie des fromages : « Puis les odeurs s’effaraient, roulaient les unes sur les autres, s’épaississaient des bouffées du port-salut, du limbourg, du géromé, du marolles [variante de « maroilles »], du livarot, du pont-l’évêque, peu à peu confondues, épanouies en une seule explosion de puanteurs. […] Cependant, il semblait que c’étaient les paroles mauvaises de madame Lecœur et de mademoiselle Saget qui puaient si fort. » Suit une scène étonnante où Mlle Saget s’approvisionne en rogatons des ministères : « D’ordinaire, après sa tournée de l’après-midi, lorsqu’elle n’avait pas réussi à faire emplir son cabas par les marchandes, qu’elle comblait de cajoleries et d’histoires, elle en était réduite aux rogatons. » Comme Gavard la surprend et la méprise publiquement (« Ces tranches de viande ramassées sur l’assiette de l’empereur étaient pour lui des ordures sans nom, une déjection politique, un reste gâté de toutes les cochonneries du règne. »), elle se vengera de lui, moyen pour Zola de lier à son récit une scène adventice qu’il veut placer par souci de réalisme. Louise voudrait bien épouser Florent, et éconduit Lebigre, mais Florent a tous les prétextes, ou du moins c’est une faiblesse du scénario, car l’excuse suivante ne vaudrait pas pour Mme François : « Il aurait peut-être cédé, s’il ne s’était pas attaché au petit Muche ; puis, cette pensée d’avoir une maîtresse, dans cette maison, à côté de la mère et de la sœur, le répugnait. » En fait, Florent est obsédé par l’idée de la femme morte sur lui lors de la nuit du 4 décembre : « Lorsque l’idée de femme se levait en lui, c’était elle qui se dressait, qui s’offrait comme la seule bonne, la seule pure. ». Drôle d’idée de Zola, mais l’homosexualité refoulée, autre solution, aurait été trop en avance. Charvet et Florence quittent le complot. Claude, qui ne se mêle pas de politique, décrit à Florent le comportement de « monsieur Jules », l’ami de la Sarriette, dans un café légitimiste : « Aussi, donnait-il le ton à ces messieurs, lorsqu’il jouait au billard, avec des grâces étudiées, développant ses hanches, arrondissant les bras et les jambes, se couchant à demi sur le tapis, dans une pose cambrée qui donnait à ses reins toute leur valeur. La partie finie, on causait. La bande était très réactionnaire, très mondaine. » Comme Florent lui invente une maîtresse, Claude fait son coming out asexuel : « Il ne me faut pas de femmes à moi, ça me dérangerait trop. Je ne sais seulement pas à quoi ça sert, une femme ; j’ai toujours eu peur d’essayer… » Marjolin, devenu une vraie brute, est utilisé par Cadine en sextoy : « Il venait de sortir de l’hospice, le crâne raccommodé, aussi gras, aussi réjoui qu’auparavant, mais bête, plus bête encore, tout à fait idiot. La fente avait dû aller jusqu’à la cervelle. C’était une brute. Il avait une puérilité d’enfant de cinq ans dans un corps de colosse. […] Cadine le reprit tout entier, étonnée d’abord, puis très heureuse de cet animal superbe dont elle faisait ce qu’elle voulait ; elle le couchait dans les paniers de plumes, l’emmenait galopiner, s’en servait à sa guise, le traitait en chien, en poupée, en amoureux. Il était à elle, comme une friandise, un coin engraissé des Halles, une chair blonde dont elle usait avec des raffinements de rouée. Mais, bien que la petite obtînt tout de lui et le traînât à ses talons en géant soumis, elle ne pouvait l’empêcher de retourner chez madame Quenu. » Lorsque Lisa se décide enfin, craignant une intervention de la police sur les ragots alarmants de Mlle Saget, à se rendre en personne chez le préfet, celui-ci lui montre un épais dossier sur Florent et ses amis, contenant des rapports et de nombreuses lettres anonymes de dénonciation, dont elle reconnaît le style. Elle croise « Logre et monsieur Lebigre », les deux mouchards dont Florent et Gavard avaient eu tort de ne pas se défier malgré les avertissements. Mais la machine infernale est lancée.

Chapitre VI.

Florent précise son projet d’insurrection en visitant les lieux façon Zola. Claude, qui constate son émotion à voir égorger des pigeons par Marjolin, lui prédit : « Mais, mon brave, si vous vous mettez jamais d’une émeute, vous n’oserez pas tirer un coup de pistolet ; vous aurez trop peur de tuer quelqu’un. » L’arrestation est réglée comme un western de Sergio Leone. Toutes les Halles sauf Florent et Gavard sont au courant de la souricière qui les attend, et les femmes surtout manigancent pour les envoyer dans la gueule du loup, excepté Claire, qui se retourne contre sa sœur et révèle enfin ses sentiments pour Florent. Lisa & Louise se réconcilient publiquement, avec truchement de Mlle Saget, sans attendre le dénouement. La cupidité s’en mêle quand les femmes trahissent Gavard pour récupérer son argent, alors qu’il leur avait demandé surtout de supprimer les documents compromettants entassés dans son armoire. Quand Florent tombe enfin dans la souricière, voilà la satire que cela inspire à Zola : « Il y eut comme un silence dans la poissonnerie. Les ventres et les gorges énormes retenaient leur haleine, attendaient qu’il eût disparu. Puis tout déborda, les gorges s’étalèrent, les ventres crevèrent d’une joie mauvaise. La farce avait réussi. » Le procès est expéditif : seuls Gavard et Florent sont condamnés, les autres, mouchards ou faux révolutionnaires s’en tirent pour peu de chose. Louise a enfin accepté le mariage avec le mouchard Lebigre, et Claude le maigre de conclure, pour Zola : « Quels gredins que les honnêtes gens ! », saillie que Zola parodiera dix ans plus tard dans Pot-Bouille : « Quelle sale chose que le peuple ! » (chapitre VI).

– Zola et William Busnach tirent du roman un drame en 5 actes du même titre, représenté en 1887 au Théâtre de Paris.

– Lire le dossier de Marie France Sculfort sur son site Passion lettres, ainsi qu’une étude de Marie Scarpa, « Des avant-textes au roman : l’exemple du Ventre De Paris. Approche génétique et ethnocritique ».

– Au Bonheur des Dames reprend le thème des Maigres et des Gras dans son chapitre XIV.

– En histoire des arts, on peut également s’intéresser à la sculpture de Raymond Mason (1922-2010), Le Départ des fruits et légumes du cœur de Paris le 28 février 1969, dont une version se trouve à l’église Saint-Eustache.

– Deux excellents films ont été tournés en partie dans les Halles : Voici le temps des assassins de Julien Duvivier (1956) & Irma la Douce (1963) de Billy Wilder (1906-2002). Ci-dessus un photogramme du premier montre Jean Gabin et le beau Gérard Blain (dont c’était le premier grand rôle) dans les halles, devant des têtes de veau. Adapté d’une comédie musicale française d’Alexandre Breffort et Marguerite Monnot, Irma la Douce a été tourné en extérieurs à Paris, notamment aux Halles, dix ans avant leur destruction. Nestor Patou, agent de police naïf, vient d’être affecté dans le quartier des Halles, où il met du temps à comprendre ce que font toutes les jeunes femmes qui déambulent. Il fait la connaissance d’une d’entre elles, Irma, s’entiche d’elle, se bat avec son souteneur et emporte le morceau. Il devient vite jaloux des clients d’Irma, et invente un personnage de riche anglais impuissant en quoi il se déguise, qui paie bien et réclame l’exclusivité d’Irma. Pour payer, il doit s’engager la nuit parmi les forts des Halles, mais cela l’épuise et Irma s’imagine que son épuisement nocturne provient d’autres activités… Bref, c’est une comédie légère fort réussie ; les images en technicolor sont somptueuses, et en ce qui concerne les 3 séquences tournées aux Halles, le réalisme est mitigé de comique (quand Jack Lemmon se même aux débardeurs), et Wilder s’efforce de rivaliser avec les peintres flamands. Dans la 1re séquence, à 6’30 du début du film, l’expression « ventre de Paris » est d’ailleurs utilisée. Quelques photogrammes du film illustrent cet article. Sur celui ci-dessous, on remarquera les deux nonnes qui semblent sorties du tableau de Beuckelaer (cf. supra) avec la même recherche de profondeur de champ. Sur un photogramme ci-dessus, la scène où Nestor Patou coupe une carcasse de cochon en deux semble une allégorie de sa problématique personnelle : comment se couper en deux personnages pour accaparer Irma ? Ce film me fait penser à Zazie dans le métro de Louis Malle pour cette façon de filmer une grande ville dans son intimité non touristique. Le cafetier fantasque qui change de métier à chaque plan où il apparaît est aussi un point commun.

D’autres films de Wilder sont évoqués dans cet article.

Voir en ligne : Le Ventre de Paris sur Wikisource

© altersexualite.com, 2015-2019.

Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.

[1] Je laisse ces traits d’union après l’adverbe très, caractéristique de la typographie d’époque, toujours enlevé des éditions modernes, comme si ça pouvait gêner la lecture. Espérons que Wikisource ne les corrige pas.

altersexualite.com

altersexualite.com