Accueil > Zola pour les nuls > L’Assommoir, d’Émile Zola

Un dernier, pour la route ! niveau lycées

L’Assommoir, d’Émile Zola

L’Assommoir, d’Émile Zola

La Pléiade, 1877 (édition de 1961).

mercredi 1er novembre 2017

Pour ce roman, j’ai utilisé l’édition Pléiade d’Henri Mitterand (1961). C’est par L’Assommoir que j’achève en octobre 2017 ma série de vingt articles sur le cycle des Rougon-Macquart. J’avais gardé celui-ci pour la fin car je l’avais déjà lu plusieurs fois, et étudié avec des Secondes. C’est le premier grand succès de Zola, un roman du peuple qu’il portait en lui depuis longtemps, fruit de ses années de bohème lors de son installation à Paris avec sa mère. « L’Assommoir est un roman nocturne où seule luit l’étroite lumière verte (étoile Absinthe d’une apocalypse pitoyable) de l’alambic. La banalité devient extraordinaire — sans cesser d’être banale. » écrit Jean-Louis Bory dans sa préface de l’édition Folio. Zola semble avoir perdu toute mesure et, à l’exemple de son personnage Coupeau, met « son trou de balle au grand air » pour provoquer le lecteur bourgeois, se délectant de façon ambiguë de la déchéance de ses personnages qu’il semble n’amener en haut de la roue d’une médiocre fortune que pour le plaisir de montrer leur avachissement. Le roman a surtout bouleversé l’horizon littéraire par son style inouï à l’époque, l’intrusion de la langue la plus verte dans le langage non seulement des personnages, mais aussi du narrateur.

– Genèse

– Documentation, ébauche, plans et rédaction

– Réception de l’œuvre

– Chapitre I

– Chapitre II

– Chapitre III

– Chapitre IV

– Chapitre V

– Chapitre VI

– Chapitre VII

– Chapitre VIII

– Chapitre IX

– Chapitre X

– Chapitre XI

– Chapitre XII

– Chapitre XIII

– Adaptations et idées de films et d’œuvres sur les thèmes du roman

Genèse de l’œuvre

L’Assommoir est projeté dès la liste de dix romans de 1868, à la 6e place : « un roman ouvrier (Paris) » (j’ignore pourquoi Henri Mitterand évoque 11 romans et place L’Assommoir à la 7e place). Notre roman figure aussi dans l’avant-projet de dix romans remis à l’éditeur Lacroix au début de 1869, dont voici la transcription : « Un roman qui aura pour cadre le monde ouvrier et pour héros Louis Duval, marié à Laure, fille de Bergasse. Peinture d’un ménage d’ouvriers à notre époque. Drame intime et profond de la déchéance du travailleur parisien sous la déplorable influence du milieu des barrières et des cabarets. La sincérité seule des peintures pourra donner une grande allure à ce roman. On nous a montré jusqu’ici les ouvriers comme les soldats, sous un jour complètement faux. Ce serait faire œuvre de courage que de dire la vérité et de réclamer, par l’exposition franche des faits, de l’air, de la lumière et de l’instruction pour les basses classes ». Dans la liste de romans de 1871, on trouve deux projets sur le monde ouvrier : « Le roman populaire – Gervaise Ledoux et ses enfants » et « un 2e roman ouvrier. Particulièrement politique. L’ouvrier, outil révolutionnaire de l’insurrection de la Commune, aboutissant à mai 1871. Une photographie d’insurgé tué en 48. » Le second projet donnera Germinal et La Débâcle. Zola se renseigne auprès des historiens pour comprendre qu’en effet, « Le peuple laissa faire le Coup d’État et l’approuva presque ; les revendications ne vinrent que plus tard ; ce mouvement de réveil n’arriva qu’en 63. Je n’ai donc pas à appuyer extrêmement ; dans les commencements, rien ; plus tard, l’éveil » […] « Le roman de Gervaise n’est pas le roman politique, mais le roman des mœurs du peuple ; le côté politique s’y trouve forcément, mais au second plan, dans une limite restreinte. »

Dans une note que Mitterand situe après 1871, Zola précise son sujet : « Roman ouvrier. – Le roman aux Batignolles. Une blanchisseuse ; l’atelier des repasseuses aux Batignolles, dans une boutique, sur l’avenue ; le lavoir, les laveuses, etc.

« Une fête chez des ouvriers (la blanchisseuse). Les petits plats dans les grands. — Tout l’argent passe dans un dîner. — Les fenêtres ouvertes, le dehors mis dans la joie de la fête. — Les chansons au dessert.

« Les femmes allant chercher les hommes au cabaret. — Les femmes conduisant les hommes, en somme.

« Ne pas oublier une photographie d’homme tué sur les barricades en quarante-huit, entretenant la haine révolutionnaire dans la famille. — La politique chez le peuple avec ses bavardages, ses récits de quarante-huit, sa misère haineuse de la richesse, ses souffrances.

« Rien que des ouvriers dans le roman. — Des familles d’ouvriers, avec intérieurs différents, linge aux fenêtres, etc. »

Zola situe l’action dans un quartier populaire proche de celui qu’il habite à l’époque (rue Saint-Georges, aujourd’hui rue des Apennins (17e), mais avant il habita rue Truffaut, puis rue La Condamine, déjà aux Batignolles. En 1867, note H. Mitterand, les Goncourt dans Manette Salomon, avaient « chanté les blanchisseuses et les danseuses comme fournissant les plus picturaux modèles de femmes de ce temps pour un artiste » (p. 1542). En 1873 Edgar Degas faisait des études de blanchisseuses, le journal d’Edmond de Goncourt en fait état à la journée du 13 février 1874 : « j’ai passé ma journée dans l’atelier d’un peintre bizarre, du nom de Degas. Après beaucoup de tentatives, d’essais, de pointes poussées dans tous les sens, il s’est enamouré du moderne ; et dans le moderne, il a jeté son dévolu sur les blanchisseuses et les danseuses. Au fond, le choix n’est pas si mauvais. C’est du blanc et du rose, de la chair de femme dans du linon et de la gaze, le plus charmant prétexte aux colorations blondes et tendres. Il nous met sous les yeux, dans leurs poses et leurs raccourcis de grâce, des blanchisseuses, des blanchisseuses… parlant leur langue et nous expliquant techniquement le coup de fer “appuyé“, le coup de fer “circulaire“, etc. ». Le 23 déc. 1872, Le Corsaire avait été interdit à cause d’un article de Zola « décrivant la misères des familles ouvrières frappées par le chômage » (p. 1543), article repris sous le titre « Le Chômage » dans les Nouveaux contes à Ninon.

L’inspiration du roman vient de loin dans la vie de Zola, notamment de son existence de misère dans les années 1859 à 1862. Par exemple dans un texte ancien mais publié en 1869 et repris dans les Nouveaux contes à Ninon, « Mon voisin Jacques », on trouve l’archéologie de la figure du croque-mort Bazouge : « Et il finissait par s’attendrir ; il me jurait de me porter en terre, lorsque le moment serait venu, avec une douceur de main toute amicale. » L’un de ses quatre oncles maternels, Adolphe Aubert, était concierge, et avait une fille, Anna, qui « aurait posé quelques soucis à ses parents vers l’année 1866 » (Pléiade, p. 1536). En 1866, lors des séjours avec Alexandrine à Gloton près de Bennecourt (qui serviront pour L’Œuvre), ils logent à proximité d’un maréchal-ferrant, et ce sera Goujet, préfiguré par « Le forgeron » dans les Nouveaux contes à Ninon. Les années 1860 voient les débuts des milieux ouvriers, et la parution des Misérables de Victor Hugo. La transformation de Paris rejette les classes laborieuses à la périphérie, et il y a désormais deux villes, une riche et une pauvre qui l’entoure. C’est un sujet neuf qui fait méditer Zola, d’autant qu’il participe des deux mondes. Les frères Goncourt publient Germinie Lacerteux en 1864, dont la préface est audacieuse : « Vivant au dix-neuvième siècle, dans un temps de suffrage universel, de démocratie, de libéralisme, nous nous sommes demandé si ce qu’on appelle « les basses classes » n’avait pas droit au Roman ; si ce monde sous un monde, le peuple, devait rester sous le coup de l’interdit littéraire et des dédains d’auteurs qui ont fait jusqu’ici le silence sur l’âme et le cœur qu’il peut avoir. » Zola publie une critique enthousiaste de ce roman. Côté peinture, les amis de Zola, à la suite de Courbet, constituent ce que le critique Jules-Antoine Castagnary appelle dans son Salon de 1863 « école naturaliste » : « Il faut, pour avoir la nature complète et l’être sous toutes ses formes, s’adresser à la société même ; montrer l’homme, la femme, l’enfant, dans les diverses conditions de leur existence ; parcourir toute l’échelle qui va du laboureur au marin […] indiquer l’essence des tempéraments, marquer l’empreinte des passions ; étaler en même temps la misère qui avilit et l’opulence qui déforme […] » Alexandrine Zola, ne l’oublions pas, est issue d’un milieu populaire parisien, et fut fleuriste comme Nana, puis lingère (et non blanchisseuse comme le crurent certains biographes), et a pu renseigner Zola au détour d’une causerie. C’est Évelyne Bloch-Dano qui nous donne cette précision dans Madame Zola (Grasset, 1997, 372 p) : « la lingère devait aussi bien entretenir le linge, le repasser, que coudre et repriser. Elle pouvait être au service d’une famille fortunée, travailler en atelier, en boutique, ou en chambre. Mais elle n’avait pas affaire au linge sale, ce qui la distinguait radicalement de la blanchisseuse, dont la réputation était particulièrement équivoque » (p. 32).

Documentation, ébauche, plans et rédaction

C’est vers 1868-69 que le projet prend corps, et il faut citer un article paru le 18 octobre 1868 dans La Tribune : « Dimanche dernier, par cette claire après-midi qui avait appelé tout Paris dans la banlieue, j’ai fait un voyage d’exploration et j’ai découvert l’île de Saint-Ouen. […] On a établi là une fête permanente, un champ de foire éternel. Toute une partie de l’île est livrée au peuple. […] On peut croire alors qu’il n’y a plus que des riches et qu’un chant d’espoir berce l’humanité heureuse. Riez, riez, travailleurs ; cela vous donnera du cœur à l’ouvrage, cela vous rendra calmes et forts. Si vous pouvez garder la sérénité de la joie, vous vous montrerez justes et cléments le jour où vous serez les maîtres du monde ; vous conquerrez la paix et la liberté avec des chansons aux lèvres et des tendresses au cœur. […] ouvrez l’horizon, vous verrez le peuple quitter les bancs du cabaret pour les tapis d’herbe verte. » (Lire l’intégralité de ce texte dans notre article Saint-Ouen dans l’œuvre d’Émile Zola).

Mitterand signale également un fait divers collecté par Zola vers 1869 : « Un père soûl dans la rue a mis son enfant, un bambin de quatre ans, à califourchon sur son cou. Il trébuche, fait des zigzags : « Aie pas peur ! » Et il tombe, l’enfant est tué. Épisode du roman sur le peuple ».

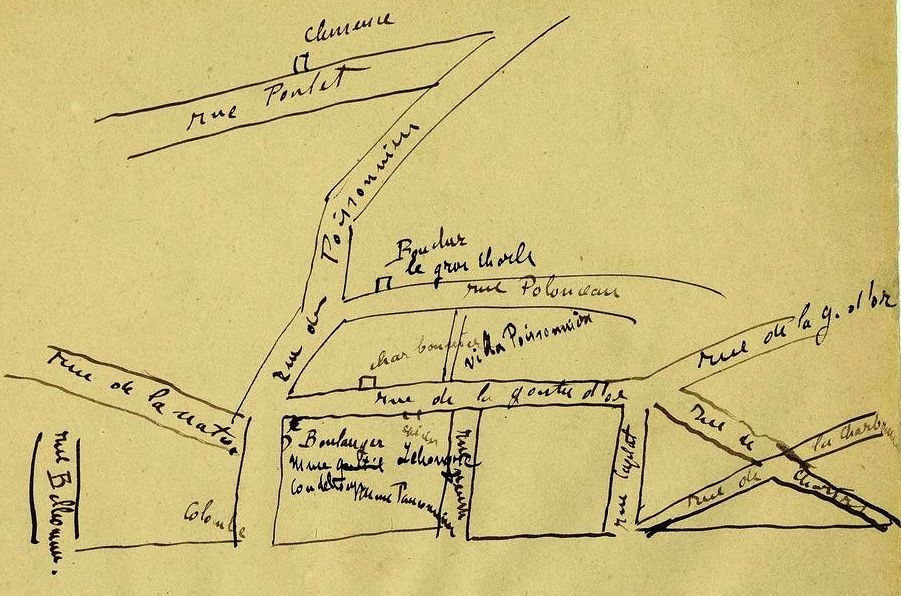

Zola se met au travail en août 1875. On peut feuilleter les 801 pages du manuscrit sous la cote 10270 sur le site Gallica de la BNF, ainsi que le dossier préparatoire, sous la cote 10271, qui contient 216 feuillets, plus un bout rattaché à La Faute de l’abbé Mouret. Cela commence par le plan, et puis vous trouvez des choses passionnantes, comme les notes sur le Dictionnaire de la langue verte d’Alfred Delvau, consistant en des pages de vocabulaire, parmi lesquelles celle-ci, dont les mots sont biffés au fur et à mesure de leur utilisation. On trouve aussi trois émouvants plans de la Goutte-d’Or, comme celui-ci, précédé du plan général du quartier, suivi du plan de l’immeuble de la rue de la Goutte-d’Or, tous trois reproduits dans le dossier de la Pléiade.

L’ébauche commence comme d’habitude par une idée générale : « Montrer le milieu peuple et expliquer par ce milieu les mœurs peuple ; comme quoi, à Paris, la soûlerie, la débandade de la famille, les coups, l’acceptation de toutes les hontes et de toutes les misères vient des conditions mêmes de l’existence ouvrière, des travaux durs, des promiscuités, des laisser-aller, etc. En un mot, un tableau très exact de la vie du peuple avec ses ordures, sa vie lâchée, son langage grossier ; et ce tableau ayant comme dessous, – sans thèse cependant – le sol particulier dans lequel poussent toutes ces choses. Ne pas flatter l’ouvrier, et ne pas le noircir. Une réalité absolument exacte. Au bout, la morale se dégageant elle-même. Un bon ouvrier fera l’opposition, ou plutôt non ; ne pas tomber dans le Manuel. Un effroyable tableau qui portera sa morale en soi. » (On peut retrouver le fac-similé et la transcription dans ce document de la BNF). Zola cherche ses idées, peine à avancer, et un jour, Eurêka, ce dont témoigne Edmondo de Amicis à qui il fit ses confidences publiées en italien dans un livre de souvenirs (cf. La Bête humaine) : « Croiriez-vous que je suis resté accroché là, et que pendant plusieurs jours je n’ai pas pu avancer ? Plusieurs jours après, je fis un autre pas. Gervaise est jeune, il est naturel qu’elle se remarie ; elle se remarie, elle épouse un ouvrier, Coupeau. Voilà celui qui mourra à Sainte-Anne. Mais ici je restai court. Pour mettre en place les personnages et les scènes que j’avais en tête, pour donner un plan au roman, il me fallait encore un fait, un seul, qui formât un nœud avec les précédents. Ces trois seuls faits me suffisaient ; le reste était tout trouvé, tout prêt, et pour ainsi dire déjà écrit dans mon esprit. Mais ce troisième fait, je ne réussissais pas à le trouver. Je passai bien des jours dans l’agitation et le mécontentement. Un matin, tout à coup, il me vint une idée. Lantier retrouve Gervaise ; il lie amitié avec Coupeau, s’installe dans sa maison et alors il s’établit un ménage à trois, comme j’en ai vu plusieurs ; et la ruine s’ensuit. Je respirai : le roman était fait ». Zola voit Gervaise comme le personnage principal et « comme je raconte surtout sa vie et que je veux faire d’elle un personnage sympathique, je dois montrer tout le monde travaillant à sa perte, d’une façon consciente et inconsciente. » Zola prévoit d’abord une fin brutale : « Gervaise, après avoir vitriolé Lantier et sa maîtresse, la Poisson, serait morte, assommée dans la cour, à la tombée du jour, tandis que se déroulait « un duel formidable, avec des armes différentes et terribles », entre Goujet et Lantier. »

Ce n’est qu’à ce stade, une fois l’ébauche terminée, que Zola passe à l’étape documentation, et il se rend sur place, rue de la Goutte-d’Or. Il situe l’immeuble qu’il a choisi, et l’on pourrait presque le retrouver s’il n’a pas disparu : « La grande maison (entre deux petites), est près de la rue des Poissonniers, à quatre ou cinq maisons. Elle a onze fenêtres de façade et six étages. Toute noire, sans sculptures ; les fenêtres avec des persiennes noires, mangées, et où des lames manquent. La porte au milieu, immense, ronde. À droite, une vaste boutique de marchand de vin, avec salles pour les ouvriers ; à gauche, la boutique du charbonnier, peinte, une boutique de parapluies, et la boutique que tiendra Gervaise et où se trouvait une fruitière. » Zola écrit à un ami médecin, le Dr Motet, qui lui répond en lui indiquant des ouvrages et en le prévenant que « les matériaux d’une œuvre sérieuse, dans le sens où j’entrevois que vous voudriez intervenir, vous feront complètement défaut. » Zola s’inspire d’un des livres récents conseillés par le Dr Motet, De l’alcoolisme, de Valentin Magnan (1874).

Le premier plan (retranscrit dans l’édition Pléiade) prévoit 21 chapitres, réduits à 13. L’étape de la rédaction voit Zola se coltiner avec la langue du peuple, comme il le dira dans sa préface, postérieure à la publication en feuilleton : « Mon crime est d’avoir eu la curiosité littéraire de ramasser et de couler dans un moule très travaillé la langue du peuple. » […] « ma volonté était de faire un travail purement philologique, que je crois d’un vif intérêt historique et social. » Non seulement il utilise le Dictionnaire de la langue verte, mais il y ajoute des mots de son cru ou des sens inconnus de l’auteur de ce dictionnaire, car il avait une connaissance directe de cet argot. Il s’est aussi beaucoup inspiré de Question sociale. Le Sublime ou Le Travailleur comme il est en 1870 et ce qu’il peut être (1870), de Denis Poulot. Il étend le parler populaire à son narrateur : « De là l’apparition, dans la narration même, du lexique et des tours populaires, qui assurent à l’écriture du roman son homogénéité, et qui donnent l’impression que le livre a été entièrement pensé dans le parler du peuple, et comme rédigé par la voix collective du quartier de la Goutte-d’Or ». Vers décembre 1875, ayant écrit les trois premiers chapitres, Zola en tire une courte nouvelle insérée dans un livre en 4 chapitres publié en revue sous le titre Comment on se marie. La fin de ce petit livre (repris récemment par plusieurs éditeurs) est intéressante ; cet épilogue de la 4e et dernière nouvelle consacrée au mariage dans les classes populaires, préfigure L’Assommoir : « Tout compte fait, Valentin et Clémence sont entrés en ménage avec vingt-trois sous. Le lundi, ils retournent tranquillement à l’ouvrage, chacun de son côté. Et les jours s’écoulent, la vie se passe. À trente ans, Clémence est laide, ses cheveux blonds sont devenus d’un jaune sale, les trois enfants qu’elle a nourris l’ont déformée. Valentin est tombé dans le vin, l’haleine forte, ses beaux bras durcis et maigris par le rabot. Les jours de paie, quand le menuisier rentre soûl, les poches vides, le ménage s’allonge des claques, pendant que les mioches hurlent. Peu à peu, la femme s’habitue à aller chercher son homme chez le marchand de vin ; et elle finit par s’attabler, elle prend sa part des litres, au milieu de la fumée des pipes. Mais elle aime son homme tout de même, elle l’excuse, quand il lui envoie quelque gifle. D’ailleurs, elle reste honnête femme ; on ne peut pas l’accuser de coucher avec le premier venu, comme certaines créatures. Et, dans cette vie de querelles et de misère, dans la saleté du logis souvent sans feu et sans pain, dans la lente dégradation du ménage, il y a, jusqu’à la mort, sous les rideaux en guenilles du lit, des nuits où l’amour met la caresse de son battement d’ailes. »

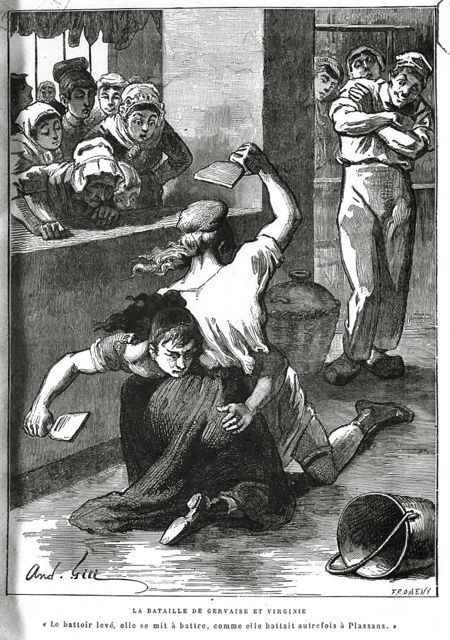

Le roman parut d’une façon chaotique, d’abord une première partie (chapitres I à VI) en feuilleton dans le quotidien républicain radical Le Bien public qui venait d’être fondé, du 13 avril au 7 juin 1867. Il est simultanément traduit en russe par des traducteurs habitant Paris, et publié dans deux revues de Saint-Pétersbourg. La parution des 42 feuilletons jusqu’au 7 juin suscita la polémique dès le début. La parution est arrêtée pour des raisons politiques plus que littéraires, comme le dit Zola dans une lettre à Paul Alexis : « L’Assommoir n’a pas paru assez radical », mais aussi pour permettre à l’auteur d’écrire la fin à son aise. La 2e partie (ch. VII à XIII) paraît, à la demande de Catulle Mendès, dans La République des Lettres, hebdomadaire, du 9 juillet 1876 au 7 janvier 1877, en 26 livraisons hebdomadaires. Zola est content de toucher encore de l’argent pour son roman et de voir Paris « de nouveau plein d’affiches », sans se douter du succès prodigieux qui l’attend. Il finit l’écriture en novembre 1876. Le volume parut en janvier 1877 chez Charpentier, dans une édition revue : « Zola avait rétabli les passages supprimés sur feuilleton pour leur excès de hardiesse ; mais il avait coupé des dizaines de phrases, qu’il avait laissé imprimer […] et qu’il jugeait inutiles et encombrantes dans l’édition de librairie. » Le roman connut un succès fulgurant, avec 91 éditions entre 1877 et 81 ; il restait en 1993 le plus fort tirage du cycle, après Germinal, ayant aussi été provisoirement dépassé par La Débâcle. En 1878 paraît une édition illustrée par plus de 10 artistes, dont André Gill, Gervex, etc. En janvier 1879 fut représenté un drame en 5 actes de William Busnach et Octave Gastineau.

Réception de l’œuvre

.

Un certain Albert Millaud écrit dans Le Figaro le 1er sept. 1876 : « L’Assommoir nous fait l’effet de devoir être réellement l’assommoir de son talent naissant. Ce n’est pas du réalisme, c’est de la malpropreté ; ce n’est plus de la crudité, c’est de la pornographie… » Un certain B. de Fourcauld parle de « dévoiement » dans un article du Gaulois le 21 septembre. Zola répond deux jours plus tard avec ironie et assurance. Le roman est partiellement censuré sur demande du procureur de la République, c’est-à-dire qu’on exige qu’il ne paraisse pas dans un numéro spécial de la revue tiré à un grand nombre d’exemplaires pour une anthologie poétique, mais il reprend aussitôt. Le volume sera interdit de vente dans les gares, avec ce motif du ministère de l’Intérieur : « L’obscénité grossière et continuelle des détails et des termes s’ajoute dans ce livre à l’immoralité des situations et des caractères : on peut dire, même, qu’elle l’aggrave dans une proportion énorme. En conséquence le rapporteur est d’avis que l’autorisation doit être refusée à ce tableau des mœurs ouvrières des faubourgs, comme elle le serait à une étude similaire faite suivant le même procédé littéraire appliqué à d’autres catégories sociales » (p. 1561). Zola dédie son livre « À mon grand ami Gustave Flaubert, en haine du goût », et le défend à son habitude par de longues lettres, ainsi en février 1877 : « j’ai fait une œuvre utile en analysant un certain coin du peuple, dans L’Assommoir. J’y ai étudié la déchéance d’une famille ouvrière, le père et la mère tournant mal, la fille se gâtant par le mauvais exemple, par l’influence fatale de l’éducation et du milieu. J’ai fait ce qu’il y avait à faire : j’ai montré des plaies, j’ai éclairé violemment des souffrances et des vices, que l’on peut guérir. […] Je ne suis qu’un greffier qui me défends de conclure. Mais je laisse aux moralistes et aux législateurs le soin de réfléchir et de trouver les remèdes. […] Oui, le peuple est ainsi, mais parce que la société le veut bien. »

Quand on lit toutes ces justifications de Zola, on se dit qu’il faisait mousser la sauce pour se faire de la pub. En effet, n’avait-il pas déjà tout dit dans la préface du roman ? « Au bout de l’ivrognerie et de la fainéantise, il y a le relâchement des liens de la famille, les ordures de la promiscuité, l’oubli progressif des sentiments honnêtes, puis comme dénouement, la honte et la mort. C’est la morale en action, simplement. » On accuse Zola de plagiat, et il plaide coupable : « Tous mes romans sont écrits de la sorte ; je m’entoure d’une bibliothèque et d’une montagne de notes avant de prendre la plume. Cherchez mes plagiats dans mes précédents ouvrages, Monsieur, et vous ferez de belles découvertes. […] Je m’étonne surtout que le docteur V. Magnan ne m’ait pas fait un procès pour avoir emprunté tant de passages à son beau livre : De l’alcoolisme. Mon Dieu, oui ! J’ai pris dans ce livre tout le delirium tremens de Coupeau ; j’ai copié des phrases que le docteur a entendues dans la bouche de certains alcoolisés ; j’ai suivi ses observations de savant pas à pas et, certes, si vous voulez bien comparer L’Assommoir à son ouvrage, vous trouverez la matière d’un nouveau réquisitoire. »

Victor Hugo n’aurait pas aimé, selon Alfred Barbou, qui rapporta en 1880 une conversation avec le poète : « Le livre est mauvais. Il montre, comme à plaisir, les hideuses plaies de la misère et de l’abjection à laquelle le pauvre se trouve réduit. […] Que l’on ne m’objecte pas que cela est vrai, que cela se passe ainsi. Je le sais, je suis descendu dans toutes ces misères, mais je ne veux pas qu’on les donne en spectacle. Vous n’en avez pas le droit, vous n’avez pas le droit de nudité sur la misère et sur le malheur. […] J’y ai pénétré en moraliste, en médecin, mais je ne veux pas qu’on s’y introduise en indifférent ou en curieux et nul n’en a le droit. » Sans doute la préface orgueilleuse de Zola prête-t-elle des verges pour se faire battre : « C’est une œuvre de vérité, le premier roman sur le peuple, qui ne mente pas et qui ait l’odeur du peuple. » Comme cela deviendra une habitude, Edmond de Goncourt est jaloux, crie au plagiat de ses œuvres, et s’agace du succès de son concurrent : « Zola, dans le triomphe, a quelque chose d’un parvenu, arrivé à une fortune inespérée… Il me semble entrevoir dans le succès énorme, gigantesque, sans précédent, de Zola comme la manifestation de la haine de tout le monde pour le style. Car, aujourd’hui où il y a chez lui une renonciation bien manifeste à l’écriture, le livre qu’il publie est déclaré un chef-d’œuvre, un mot bien rarement employé par la critique pour le livre d’un vivant, pour le livre d’un jeune. » (Journal, 19 février 1877)

Mais il n’y a pas que des critiques. Anatole France écrit dans Le Temps le 27 juin 1876 : « L’Assommoir n’est certes pas un livre aimable, mais c’est un livre puissant. La vie y est rendue d’une façon immédiate et directe. […] Les personnages, fort nombreux, y parlent le langage des faubourgs. Quand l’auteur, sans les faire parler, achève leur pensée ou décrit leur état d’esprit, il emploie lui-même leur langage. On l’en a blâmé, je l’en loue. Vous ne pouvez traduire fidèlement les pensées et les sensations d’un être que dans sa langue ». Huysmans est dithyrambique : « […] cette prodigieuse rentrée du peuple sur la chaussée Clignancourt, à l’heure de la soupe, sont, je crois pouvoir l’affirmer, les premières pages où retentit un pareil vacarme de voix qui s’élèvent, d’omnibus qui cahotent, de pas qui sonnent sur les pavés, les premières pages où la vie fourmille et grouille avec une pareille intensité ! » Stéphane Mallarmé de même, dans une correspondance privée : « La fin sombre du livre et votre admirable tentative linguistique, grâce à laquelle tant de modes d’expression souvent ineptes forgés par de pauvres diables prennent la valeur des plus belles formules littéraires puisqu’ils arrivent à nous faire sourire ou presque pleurer, nous lettrés ! cela m’émeut au dernier point ; est-ce chez moi disposition naturelle toutefois, ou réussite peut-être plus difficile encore de votre part, je ne sais ? mais le début du roman reste jusqu’à présent la portion que je préfère. La simplicité si prodigieusement sincère des descriptions de Coupeau travaillant ou de l’atelier de la femme me tiennent sous un charme que n’arrivent point à me faire oublier les tristesses finales : c’est quelque chose d’absolument nouveau dont vous avez doté la littérature, que ces pages si tranquilles qui se tournent comme tous les jours d’une vie. »

Chapitre I

Cela commence de nuit, au mois de mai, par l’inquiétude de Gervaise, 22 ans : « Lantier n’était pas rentré. Pour la première fois, il découchait. » Dans la chambre d’hôtel où ils logent, on découvre les petits, Claude, 8 ans, et Étienne, 4 ans (futurs protagonistes de L’Œuvre et de Germinal). Voyez un commentaire d’un extrait de ce début. Coupeau, qui loge au-dessus, « était entré, en ami », et évoque l’hypothèse peu crédible d’un découchage politique : « Il s’occupe beaucoup de politique ; l’autre jour, quand on a voté pour Eugène Sue, un bon, paraît-il, il était comme un fou. Peut-être bien qu’il a passé la nuit avec des amis à dire du mal de cette crapule de Bonaparte. » (le romancier s’était fait élire en 1851, et passait pour socialiste) ; Madame Boche dit un mot en passant ; on est dans le roman choral. La description des lieux et des hommes se fait tout de suite impressionniste, à la mode du temps ; Zola semble disposer les couleurs au couteau en prélevant de la pâte sur sa palette : « Cette foule, de loin, gardait un effacement plâtreux, un ton neutre, où dominaient le bleu déteint et le gris sale. » La position de Gervaise est idéale pour décrire tout le quartier, « des vieux abattoirs noirs de leur massacre et de leur puanteur, à l’hôpital [Lariboisière] neuf, blafard », sans oublier « la salle du père Colombe ». Lantier rentre enfin, 26 ans, qu’elle nomme « Auguste », qui se récrie à ses reproches : « — Ah ! voilà la musique ! s’écria Lantier furieux. Je vous avertis, je reprends la porte, moi ! Et je file pour tout de bon, cette fois… Vous ne voulez pas vous taire ? Bonsoir ! je retourne d’où je viens. » Cela n’empêche pas Gervaise de dire ce qu’elle a sur le cœur : « l’amour du travail ne t’étouffe guère. Tu crèves d’ambition, tu voudrais être habillé comme un monsieur et promener des catins en jupes de soie. N’est-ce pas ? tu ne me trouves plus assez bien, depuis que tu m’as fait mettre toutes mes robes au Mont-de-Piété… Tiens ! Auguste, je ne voulais pas t’en parler, j’aurais attendu encore, mais je sais où tu as passé la nuit ; je t’ai vu entrer au Grand-Balcon avec cette traînée d’Adèle. Ah ! tu les choisis bien ! Elle est propre, celle-là ! elle a raison de prendre des airs de princesse… Elle a couché avec tout le restaurant. » Lantier se retient de la battre, et l’examine, le lecteur derrière l’épaule :« Gervaise boitait de la jambe droite ; mais on ne s’en apercevait guère que les jours de fatigue, quand elle s’abandonnait, les hanches brisées. » Après un passage au mont-de-piété, Gervaise se rend au lavoir, et soulage sa conscience en causant avec Mme Boche : « — Non, nous ne sommes pas mariés, reprit Gervaise. Moi, je ne m’en cache pas. Lantier n’est pas si gentil pour qu’on souhaite d’être sa femme. S’il n’y avait pas les enfants, allez !… J’avais quatorze ans et lui dix-huit, quand nous avons eu notre premier. L’autre est venu quatre ans plus tard… C’est arrivé comme ça arrive toujours, vous savez. Je n’étais pas heureuse chez nous ; le père Macquart, pour un oui, pour un non, m’allongeait des coups de pied dans les reins. Alors, ma foi, on songe à s’amuser dehors… On nous aurait mariés, mais je ne sais plus, nos parents n’ont pas voulu. » On apprend le départ pour Paris : « Il voulait partir pour Paris. Alors, comme le père Macquart m’envoyait toujours des gifles sans crier gare, j’ai consenti à m’en aller avec lui ; nous avons fait le voyage avec les deux enfants. Il devait m’établir blanchisseuse et travailler de son état de chapelier. Nous aurions été très heureux… Mais, voyez-vous, Lantier est un ambitieux, un dépensier, un homme qui ne songe qu’à son amusement. » Mais voilà venir Virginie, une traînée qui loge au même immeuble, et que Gervaise suspecte de faire les yeux doux à Lantier. Elles se défient du regard : « elle affectait de tourner le dos à Virginie. Mais elle entendait ses ricanements, elle sentait sur elle ses regards obliques. Virginie semblait n’être venue que pour la provoquer. » C’est ce moment que choisissent les deux lardons pour apporter la nouvelle : « — Papa est parti… Il a sauté du lit, il a mis toutes les affaires dans la malle, il a descendu la malle sur une voiture… Il est parti. » Alors Mme Boche crache le morceau : « cette nuit, lorsque Adèle est rentrée, j’ai entendu un pas d’homme avec le sien. […] j’ai bien reconnu la redingote de monsieur Lantier. […] C’était avec Adèle, vous entendez. Virginie a maintenant un monsieur chez lequel elle va deux fois par semaine. Seulement, ce n’est guère propre tout de même, car elles n’ont qu’une chambre et une alcôve, et je ne sais trop où Virginie a pu coucher. » Voilà qui sent son ménage à trois ! Virginie crache aussi sa Valda : « — Eh bien ! oui, c’est ma sœur. Là, es-tu contente ?… Ils s’adorent tous les deux. Il faut les voir se bécoter !… Et il t’a lâchée avec tes bâtards ! De jolis mômes qui ont des croûtes plein la figure ! Il y en a un d’un gendarme, n’est-ce pas ? et tu en as fait crever trois autres, parce que tu ne voulais pas de surcroît de bagage pour venir… C’est ton Lantier qui nous a raconté ça. Ah ! il en dit de belles, il en avait assez de ta carcasse ! » Et c’est la « bataille formidable », avec d’abord ses réparties épiques : « Oui, oui, je vas te dessaler, grande morue ! », puis un engagement du corps : « La bataille recommença, muette, sans un cri, sans une injure. » Quand Gervaise saisit Virginie et lui retrousse les jupes pour lui battre les fesses, les réactions de l’assistance semblent mimer celles du lectorat : « — Oh ! oh ! murmurait le garçon Charles, émerveillé, les yeux agrandis. Des rires, de nouveau, avaient couru. Mais bientôt le cri : Assez ! assez ! recommença. » La fin du chapitre vous a un air « on achève bien les chevaux » : « on la jetait toute seule avec les petits ; et elle enfila d’un regard les boulevards extérieurs, à droite, à gauche, s’arrêtant aux deux bouts, prise d’une épouvante sourde, comme si sa vie, désormais, allait tenir là, entre un abattoir et un hôpital. »

Chapitre II

Trois semaines ont passé, on se retrouve « à l’Assommoir du père Colombe » (1re occurrence du lieu nommé « salle » au 1er chapitre). Il occupait l’emplacement du café de la maison Pierre Crouzet, à l’angle des boulevards Barbès et Rochechouart, qui en 1909 et pour cinquante ans deviendrait le « Dupont-Barbès ». Le mot « assommoir » est emprunté au livre de Denis Poulot Le Sublime : « Le distillateur, débitant de liquide, ou assommoir, ainsi nommé à cause de l’excellence de ses produits qui vous assomment rapidement un individu. » C’est sous l’ombre prémonitoire de l’alambic que Coupeau, 26 ans, fait sa déclaration, que Gervaise refuse d’abord posément : « — Vous n’y songez pas, vraiment. Je suis une vieille femme, moi ; j’ai un grand garçon de huit ans… Qu’est-ce que nous ferions ensemble ? — Pardi ! murmura Coupeau en clignant les yeux, ce que font les autres ! Mais elle eut un geste d’ennui. — Ah ! si vous croyez que c’est toujours amusant ? On voit bien que vous n’avez pas été en ménage… Non, monsieur Coupeau, il faut que je pense aux choses sérieuses. La rigolade, ça ne mène à rien, entendez-vous ! J’ai deux bouches à la maison, et qui avalent ferme, allez ! Comment voulez-vous que j’arrive à élever mon petit monde, si je m’amuse à la bagatelle ?… Et puis, écoutez, mon malheur a été une fameuse leçon. Vous savez, les hommes maintenant, ça ne fait plus mon affaire. On ne me repincera pas de longtemps. » La scène de genre se précise, avec une ambition naturaliste d’étude de mœurs : « elle se ferait hacher en morceaux avant de se laisser toucher du bout des doigts. Et elle disait ces choses en femme résolue, ayant son plan de vie bien arrêté, tandis que Coupeau, qui ne lâchait pas son désir de l’avoir, plaisantait, tournait tout à l’ordure, lui faisait sur Lantier des questions très crues ».

Gervaise se confie et se justifie naïvement : « Elle n’était point coureuse du tout ; les hommes l’ennuyaient ; quand Lantier l’avait prise, à quatorze ans, elle trouvait ça gentil, parce qu’il se disait son mari et qu’elle croyait jouer au ménage. » Sa « jambe en retard » est sans doute due aux coups que son père Antoine Macquart assenait à sa mère Joséphine Gavaudan. Elle lui lance : « — Vous avez un drôle de goût d’aimer une boiteuse. » Insensiblement, ou plutôt « sans transition apparente », la conversation glisse sur les termes du contrat. D’abord, la prune : « Tenez, ajouta-t-elle en montrant son verre, j’ai mangé ma prune ; seulement, je laisserai la sauce, parce que ça me ferait du mal. Coupeau, lui aussi, ne comprenait pas qu’on pût avaler de pleins verres d’eau-de-vie. Une prune par-ci par-là, ça n’était pas mauvais. Quant au vitriol, à l’absinthe et aux autres cochonneries, bonsoir ! il n’en fallait pas. » Puis le reste : « Mon idéal, ce serait de travailler tranquille, de manger toujours du pain, d’avoir un trou un peu propre pour dormir, vous savez, un lit, une table et deux chaises, pas davantage… Ah ! je voudrais aussi élever mes enfants, en faire de bons sujets, si c’était possible… Il y a encore un idéal, ce serait de ne pas être battue, si je me remettais jamais en ménage ; non, ça ne me plairait pas d’être battue… » On est loin des positions contemporaines sur les « Violences faites aux femmes » !

Coupeau est prêt à tout jurer : « Mais je ne vous battrais pas, moi, si vous vouliez, madame Gervaise… Il n’y a pas de crainte, je ne bois jamais, puis je vous aime trop… ». Un autre jour Coupeau, alias « Cadet-Cassis », alias « Mes-Bottes », promène Gervaise et lui présente « la grande maison, à gauche » de la rue de la Goutte-d’Or (en venant de la rue des Poissonniers, ancien nom du blvd Barbès). Cette maison à « trois cents locataires » est avant le 22, ce qui devrait permettre de trouver l’emplacement. Gervaise la regarde du fond en comble : « un organe vivant, au cœur même d’une ville, intéressée par la maison, comme si elle avait eu devant elle une personne géante. » Elle s’y rêve vaguement : « Si Gervaise avait demeuré là, elle aurait voulu un logement au fond, du côté du soleil. » Coupeau la complimente, mais elle se déprécie : « Pour son malheur, elle n’avait pas été toujours aussi sage. Et elle faisait allusion à ses premières couches, dès quatorze ans ; elle revenait sur les litres d’anisette vidés avec sa mère, autrefois. L’expérience la corrigeait un peu, voilà tout. On avait tort de lui croire une grosse volonté ; elle était très faible, au contraire ; elle se laissait aller où on la poussait, par crainte de causer de la peine à quelqu’un. Son rêve était de vivre dans une société honnête, parce que la mauvaise société, disait-elle, c’était comme un coup d’assommoir, ça vous cassait le crâne, ça vous aplatissait une femme en moins de rien. » On note l’occurrence originale d’« assommoir ». Coupeau rend des services réciproques, de sorte qu’ils deviennent familiers : « Pourvu qu’il ne fût pas brutal, elle lui tolérait tout. Elle se fâcha seulement un jour où, voulant lui prendre un baiser de force, il lui avait arraché des cheveux. » Pourtant il renouvelle sa demande : « vous avez tort de vous entêter. Vous ignorez vous-même ce que vous éprouvez pour moi. Si vous ne me rencontriez pas de huit jours, ça vous passerait, je parie. Les hommes, souvent, se marient pour une nuit, la première, et puis les nuits se suivent, les jours s’allongent, toute la vie, et ils sont joliment embêtés… » Gervaise cède par le défaut de son caractère : « Une lâcheté du cœur et des sens la prenait, au milieu de ce désir brutal dont elle se sentait enveloppée. Elle ne hasardait plus que des objections timides, les mains tombées sur ses jupes, la face noyée de douceur. » La page au terme de laquelle le mariage est conclu constitue une bonne proposition de lecture analytique : « Vous le voulez ? eh bien, oui… Mon Dieu, nous faisons là une grande folie, peut-être. » Coupeau sollicite l’accord du beau-frère, les Lorilleux, qui « passaient pour gagner jusqu’à dix francs par jour », alors que Gervaise, « Depuis six semaines qu’elle travaillait, elle avait économisé les sept francs du châle et les deux francs cinquante du bonnet ». Gervaise découvre le ménage des Lorilleux, avares prématurément vieillis, qui leur donnent leur bénédiction : « C’est une drôle d’idée de se marier tout de même. Enfin, si ça vous va à l’un et à l’autre. Quand ça ne réussit pas, on s’en prend à soi, voilà tout. Et ça ne réussit pas souvent, pas souvent, pas souvent… » On fixe la noce au « samedi 29 juillet », et tout le monde est content.

Chapitre III

Coupeau prépare le mariage, auquel il tient mordicus. Il emprunte et marchande tous les prix, même la messe, qui vous est expédiée : « au milieu d’un déménagement, pendant une absence du bon Dieu, entre deux messes sérieuses. » Un orage terrible assombrit la noce. On cherche une distraction, et c’est la visite du Louvre qui l’emporte. Mme Lorilleux répand son fiel : « Une mariée qui n’amène seulement pas un parent à sa noce ! Elle dit avoir à Paris une sœur charcutière [Lisa, cf. Le Ventre de Paris.]. Pourquoi ne l’a-t-elle pas invitée, alors ? Elle s’interrompit, pour montrer Gervaise, que la pente du trottoir faisait fortement boiter. — Regardez-la ! S’il est permis !… Oh ! la Banban ! » Le surnom est adopté, et l’autre belle-sœur en rajoute : « Mme Lerat, toujours pleine d’allusions polissonnes, appelait la jambe de la petite « une quille d’amour » ; et elle ajoutait que beaucoup d’hommes aimaient ça, sans vouloir s’expliquer davantage. » La visite du Louvre est un morceau d’anthologie où Zola fait de la noce une curiosité pour les visiteurs bourgeois : « Dans la galerie d’Apollon, le parquet surtout émerveilla la société, un parquet luisant, clair comme un miroir, où les pieds des banquettes se reflétaient. »

Un tableau, La Kermesse de Rubens, constitue une mise en abyme de la réaction du public de Zola face à son propre roman : « Les dames, quand elles eurent le nez sur la peinture, poussèrent de petits cris ; puis, elles se détournèrent, très rouges. Les hommes les retinrent, rigolant, cherchant les détails orduriers. — Voyez donc ! répétait Boche, ça vaut l’argent. En voilà un qui dégobille. Et celui-là, il arrose les pissenlits. Et celui-là, oh ! celui-là… Ah bien ! ils sont propres, ici ! » Huysmans avait publié en 1874 Le Drageoir aux épices, dans lequel un court chapitre était intitulé « La Kermesse de Rubens ». Mais je propose un autre tableau en parallèle à cette scène, « Quatre heures, au Salon », ou « Fermeture du Louvre » (1847), de François Biard, Musée du Louvre. Gervaise s’inquiète pour l’avenir, de la lâcheté de Coupeau face aux Lorilleux. C’est le repas, qui développe le thème du tableau de Rubens. Mme Lerat multiplie ses allusions qu’elle est la seule à comprendre : « Elle était sèche comme un échalas, menait une vie d’ouvrière cloîtrée dans son train-train, n’avait pas vu le nez d’un homme chez elle depuis son veuvage, tout en montrant une préoccupation continuelle de l’ordure, une manie de mots à double entente et d’allusions polissonnes, d’une telle profondeur, qu’elle seule se comprenait. » On cause vaguement politique : « [ M. Madinier] était républicain ; mais il admirait le prince, à cause de son oncle, un homme comme il n’en reviendrait jamais plus. Bibi-la-Grillade se fâcha : il avait travaillé à l’Élysée, il avait vu le Bonaparte comme il voyait Mes-Bottes, là, en face de lui ; eh bien ! ce mufe de président ressemblait à un roussin, voilà ! On disait qu’il allait faire un tour du côté de Lyon ; ce serait un fameux débarras, s’il se cassait le cou dans un fossé. Et, comme la discussion tournait au vilain, Coupeau dut intervenir. — Ah bien ! vous êtes encore innocents de vous attraper pour la politique !… En voilà une blague, la politique ! Est-ce que ça existe pour nous ?… On peut bien mettre ce qu’on voudra, un roi, un empereur, rien du tout, ça ne m’empêchera pas de gagner mes cinq francs, de manger et de dormir, pas vrai ?… » Le repas finit en eau de boudin, et l’on s’envoie des surnoms à la figure : « Tu vas coucher dans la chambre à la Banban ! Gervaise devint toute pâle. Ce surnom, qu’elle recevait à la face pour la première fois, la frappait comme un soufflet. Puis, elle entendait bien l’exclamation de sa belle-sœur : la chambre à la Banban, c’était la chambre où elle avait vécu un mois avec Lantier, où les loques de sa vie passée traînaient encore. Coupeau ne comprit pas, fut seulement blessé du surnom. — Tu as tort de baptiser les autres, répondit-il avec humeur. Tu ne sais pas, toi, qu’on t’appelle Queue-de-Vache, dans le quartier, à cause de tes cheveux. Là, ça ne te fait pas plaisir, n’est-ce pas ?… […] Madame Lorilleux n’ajouta rien, se renfermant dans sa dignité, horriblement vexée de s’appeler Queue-de-Vache. » Le chapitre se termine sur la 1re rencontre de Bazouge, le croque-mort, qui terrifie Gervaise : « — Ça ne vous empêchera pas d’y passer, ma petite… Vous serez peut-être bien contente d’y passer, un jour… Oui, j’en connais des femmes, qui diraient merci, si on les emportait. »

Chapitre IV

Ce chapitre court sur quatre années et demie, le court laps de bonheur de Gervaise avant que Coupeau ne se mette à boire. On économise sou à sou, et comme Claude est demandé par « un vieux monsieur de Plassans » […] « pour le placer là-bas au collège ; une toquade généreuse d’un original, amateur de tableaux, que des bonshommes barbouillés autrefois par le mioche avaient vivement frappé », cela accélère l’économie et permet de se loger chez soi et non plus à l’hôtel, rue Neuve de la Goutte-d’Or. Elle accouche de Nana en avril 1851, ce qui ne l’empêche pas de préparer la tambouille à Coupeau, au risque de s’affaisser et d’accoucher sur le paillasson : « Elle aurait voulu un garçon, parce que les garçons se débrouillent toujours et ne courent pas tant de risques, dans ce Paris. » D’étranges coutumes sont étrennées auprès du nourrisson : « Madame Lerat examinait la petite partout, la déclarait bien conformée, ajoutait même, avec intention, que ça ferait une fameuse femme ; et, comme elle lui trouvait la tête trop pointue, elle la pétrissait légèrement, malgré ses cris, afin de l’arrondir. Mme Lorilleux lui arracha le bébé en se fâchant : ça suffisait pour donner tous les vices à une créature, de la tripoter ainsi, quand elle avait le crâne si tendre. » C’est l’unique occasion du cycle des Rougon-Macquart de suivre un personnage de la naissance à la mort. Les Lorilleux acceptent d’être parrain et marraine, et la tante donne son nom (Anna) à Nana. Au repas de baptême, on se lie avec les voisins, « la mère et le fils, les Goujet, comme on les appelait » […] « Goujet était un colosse de vingt-trois ans, superbe, le visage rose, les yeux bleus, d’une force herculéenne. À l’atelier, les camarades l’appelaient la Gueule-d’Or, à cause de sa belle barbe jaune. », ce qui étymologiquement correspond à l’épithète « chrysostome ». Le père, alcoolique, est mort en prison, et Goujet se le tient pour dit : « Goujet ne buvait plus qu’à sa suffisance, sans haine pourtant contre le vin, car le vin est nécessaire à l’ouvrier. » Goujet a la passion de sa mère, ce qui le fait plaisanter par Coupeau : « Cadet-Cassis, avec son bagou parisien, trouvait la Gueule-d’Or bêta. C’était bien de ne pas licher, de ne pas souffler dans le nez des filles, sur les trottoirs ; mais il fallait pourtant qu’un homme fût un homme, sans quoi autant valait-il tout de suite porter des jupons. Il le blaguait devant Gervaise, en l’accusant de faire de l’œil à toutes les femmes du quartier ».

Le temps passe, et Gervaise, qui a mis de côté ses six-cents francs, une fortune, envisage de louer la boutique du mercier dans la grande maison de la rue de la Goutte-d’Or, malgré l’inconvénient d’habiter près des Lorilleux. Elle doit passer prendre Coupeau pour aller visiter, et c’est l’accident : à cause de la petite qui l’appelle, Coupeau tombe bêtement du toit. La jambe est brisée, le cœur « décroché », et la convalescence s’annonce longue et coûteuse ; elle refuse de l’envoyer à l’hôpital. Gervaise met son rêve de boutique en berne, et soigne son mari, ce qui édifie Goujet : « Et le forgeron, dans cet air de dévouement, au milieu des drogues traînant sur les meubles, se prenait d’une grande affection pour Gervaise, à la regarder ainsi aimer et soigner Coupeau de tout son cœur. » Celui-ci finit par se relever, mais prend goût à la paresse : « il garda une sourde rancune contre le travail. […] c’était comme une lente conquête de la paresse, qui profitait de sa convalescence pour entrer dans sa peau et l’engourdir, en le chatouillant. » Guéri, il traîne encore, se met à fréquenter les marchands de vin avec les camarades, sans toucher encore à l’eau-de-vie. Goujet propose de prêter ses économies, cinq cents francs, car il ne se marie plus, et il est sensible à la détresse de sa voisine : « Elle ne pardonnait surtout point au zingueur d’avoir refusé d’apprendre à lire, pendant sa convalescence ; le forgeron s’était offert pour lui montrer, mais l’autre l’avait envoyé dinguer, en accusant la science de maigrir le monde. Cela avait presque fâché les deux ouvriers ; ils allaient chacun de son côté. D’ailleurs, Mme Goujet, en voyant les regards suppliants de son grand enfant, se montra très bonne pour Gervaise. Il fut convenu qu’on prêterait cinq cents francs aux voisins ; ils les rembourseraient en donnant chaque mois un acompte de vingt francs ; ça durerait ce que ça durerait. » Gervaise loue la boutique…

Chapitre V

Nous voilà au printemps 1855. Gervaise et sa troupe emménagent rue de la Goutte-d’Or, et coup de chance, les Boche sont devenus concierges dans cette grande maison, ce qui calme l’appréhension de Gervaise au sujet de cette corporation. Les sentiments se mêlent entre elle : « un grand trouble, une joie d’être enfin près de contenter son ambition, une peur de ne pas réussir et de se trouver écrasée dans cette lutte énorme contre la faim, dont elle entendait le souffle. » Les 500 F. de Goujet sont dépensés, moitié pour le semestre, moitié pour l’installation : « un poêle de fonte, où dix fers pouvaient chauffer à la fois, rangés autour du foyer, sur des plaques obliques. » Gervaise est heureuse car ses « pratiques » affluent, « Pourtant, il y avait un inconvénient, les Coupeau ne voulaient pas en convenir d’abord ; mais les murs pissaient l’humidité, et on ne voyait plus clair dès trois heures de l’après-midi. » Jaloux, « Les Lorilleux s’étaient brouillés à mort avec Gervaise. » […] « Elle accusait très carrément Gervaise de coucher avec Goujet. Elle mentait, elle prétendait les avoir surpris un soir ensemble, sur un banc du boulevard extérieur. La pensée de cette liaison, des plaisirs que devait goûter sa belle-sœur, l’exaspérait davantage, dans son honnêteté de femme laide. Chaque jour, le cri de son cœur lui revenait aux lèvres : — Mais qu’a-t-elle donc sur elle, cette infirme, pour se faire aimer ! Est-ce qu’on m’aime, moi ! » Zola use d’un discours indirect libre à l’allure souple : « la Banban pouvait être à l’article de la mort et avoir besoin d’un verre d’eau, ce ne serait pas elle, bien sûr, qui le lui donnerait. Elle n’aimait pas les insolentes, ni les coquines, ni les dévergondées. Quant à Nana, elle serait toujours bien reçue, si elle montait voir son parrain et sa marraine ; la petite, n’est-ce pas ? n’était point coupable des crimes de la mère. »

La brouille s’étend aux Boche, qui prennent parti pour Gervaise, et crachats & ordures laissées devant la porte s’échangent en toute amitié… La boutique prospère, et Gervaise vous a des faux airs de sa sœur Lisa : « Elle se plaisait à venir là, une minute, entre deux coups de fer, pour rire à la rue, avec le gonflement de vanité d’une commerçante, qui a un bout de trottoir à elle. La rue de la Goutte-d’Or lui appartenait, et les rues voisines, et le quartier tout entier. » Le roman choral donne la parole au « quartier » pour juger Gervaise : « Le quartier trouvait Gervaise bien gentille. Sans doute, on clabaudait sur son compte, mais il n’y avait qu’une voix pour lui reconnaître de grands yeux, une bouche pas plus longue que ça, avec des dents très blanches. » Elle prend des ouvrières, « Mme Putois et la grande Clémence, […] et son apprentie, ce petit louchon d’Augustine [1], laide comme un derrière de pauvre homme. » Elle passe tout à son homme, qui prétend reprendre le travail, mais se contente souvent de boire les quarante sous qu’elle lui donne pour déjeuner : « Où était le mal, si son homme s’amusait un peu ? Il fallait laisser aux hommes la corde longue, quand on voulait vivre en paix dans son ménage. D’un mot à un autre, on en arrivait vite aux coups. […] D’ailleurs, ça ne tirait pas à conséquence ; s’il rentrait éméché, il se couchait, et deux heures après il n’y paraissait plus. » L’image de Gervaise plongeant les bras dans le linge sale est-elle une mise en abyme du romancier naturaliste ? « Elle n’avait aucun dégoût, habituée à l’ordure ; elle enfonçait ses bras nus et roses au milieu des chemises jaunes de crasse, des torchons raidis par la graisse des eaux de vaisselle, des chaussettes mangées et pourries de sueur. » Coupeau traîne dans la boutique, au grand dam de ces dames : « Mais Coupeau […] resta là, à se dandiner, […] ricanant d’un air entêté et taquin. Gervaise […] appela Clémence, lui fit compter le linge pendant qu’elle l’inscrivait. Alors, à chaque pièce, cette grande vaurienne lâcha un mot cru, une saleté ; elle étalait les misères des clients, les aventures des alcôves, elle avait des plaisanteries d’atelier sur tous les trous et toutes les taches qui lui passaient par les mains. Augustine faisait celle qui ne comprend pas, ouvrait de grandes oreilles de petite fille vicieuse. Madame Putois pinçait les lèvres, trouvait ça bête, de dire ces choses devant Coupeau ; un homme n’a pas besoin de voir le linge ; c’est un de ces déballages qu’on évite chez les gens comme il faut. » […] « Dans la boutique, à chaque triage, on déshabillait ainsi tout le quartier de la Goutte-d’Or. »

Coupeau roule une pelle odorante à Gervaise : « Il l’avait empoignée, il ne la lâchait pas. Elle s’abandonnait, étourdie par le léger vertige qui lui venait du tas de linge, sans dégoût pour l’haleine vineuse de Coupeau. Et le gros baiser qu’ils échangèrent à pleine bouche, au milieu des saletés du métier, était comme une première chute, dans le lent avachissement de leur vie. » Coupeau s’installe en voyeur parasite dans la boutique : « on avait la liberté de se mettre à son aise. Clémence retira sa camisole. Coupeau refusant toujours d’aller se coucher, on lui permit de rester ». Gervaise lui passe tout : « Elle disait ces choses mollement, sans passion, habituée déjà aux bordées de Coupeau, raisonnant encore ses complaisances pour lui, mais ne voyant déjà plus de mal à ce qu’il pinçât, chez elle, les hanches des filles. » La chute de Coupeau pousse le narrateur dans ses retranchements populo : « Les lendemains de culotte, le zingueur avait mal aux cheveux, un mal aux cheveux terrible qui le tenait tout le jour les crins défrisés, le bec empesté, la margoulette enflée et de travers. » Le ménage à trois avec Goujet est une tentation du récit : « — Est-ce que ton amoureux est venu ? demandait-il parfois à Gervaise pour la taquiner. On ne l’aperçoit plus, il faudra que j’aille le chercher. L’amoureux, c’était Goujet. […] Il y avait un coin dans la boutique, au fond, où il aimait rester des heures, assis sans bouger, fumant sa courte pipe. » Il admire en silence « Gervaise surtout, devenue grasse, les épaules blondes, luisantes comme une soie, avec un pli de bébé au cou, dont il aurait dessiné de souvenir la petite fossette, tant il le connaissait. » Il embauche Étienne à sa fabrique de boulons pour en débarrasser Gervaise : « Étienne était ainsi devenu un lien de plus entre la blanchisseuse et le forgeron » Gervaise s’en arrange : « Ah ! le pauvre cher garçon, il n’était pas gênant ! Jamais il ne lui avait parlé de ça ; jamais un geste sale, jamais un mot polisson. On n’en rencontrait pas beaucoup de cette honnête pâte. Et, sans vouloir l’avouer, elle goûtait une grande joie à être aimée ainsi, pareillement à une sainte vierge. »

Nana, six ans, montre des dispositions : « Nana régnait sur ce tas de crapauds […]. Cette fichue gamine parlait sans cesse de jouer à la maman, déshabillait les plus petits pour les rhabiller, voulait visiter les autres partout, les tripotait, exerçait un despotisme fantasque de grande personne ayant du vice. » […] « Boche disait que les enfants poussaient sur la misère comme les champignons sur le fumier. » Gervaise se brouille avec les Boche à cause de sa fille, puis avec les Lorilleux, qui refusent de prendre en charge maman Coupeau, qui n’y voit plus goutte : « — C’est ça, j’aime mieux ça, gardez votre argent !… Je prends maman Coupeau, entendez-vous ! J’ai ramassé un chat l’autre soir, je peux bien ramasser votre mère. Et elle ne manquera de rien, et elle aura son café et sa goutte !… Mon Dieu ! quelle sale famille ! » Cependant Gervaise est respectée dans le quartier, et trois ans se passent sans autre souci.

Chapitre VI

Automne 1858. Visite fameuse de Gervaise à la forge de Goujet. C’est à deux pas, rue Marcadet, mais comme Hélène dans Une Page d’amour, Gervaise trouve que c’est « au bout du monde », et s’y perd, ce qui en dit long sur la condition des femmes dans ce contexte. Elle admire le mâle, et voilà une page scandaleuse marquant la domination féminine qui transforme le corps de l’homme en objet ! « Sa chemise roulée aux manches, ouverte au col, découvrait ses bras nus, sa poitrine nue, une peau rose de fille où frisaient des poils blonds ; et, la tête un peu basse entre ses grosses épaules bossuées de muscles, la face attentive, avec ses yeux pâles fixés sur la flamme, sans un clignement, il semblait un colosse au repos, tranquille dans sa force. » […] « Et Gervaise se sentait prise dans le branle de la forge, contente, ne s’en allant pas ». Ben voyons ! On en a vilipendé pour moins que ça ! Trève de plaisanterie, l’expression « sans mentir » dans la phrase suivante, fait plutôt pencher pour un roman choral, un narrateur qui serait le quartier de la Goutte-d’Or, plutôt que Gervaise fantasmant sur Goujet : « Bien sûr, ce n’était pas de l’eau-de-vie que la Gueule-d’Or avait dans les veines, c’était du sang, du sang pur, qui battait puissamment jusque dans son marteau, et qui réglait la besogne. Un homme magnifique au travail, ce gaillard-là ! […] Ses cheveux courts, frisant sur son front bas, sa belle barbe jaune, aux anneaux tombants, s’allumaient, lui éclairaient toute la figure de leurs fils d’or, une vraie figure d’or, sans mentir. Avec ça, un cou pareil à une colonne, blanc comme un cou d’enfant ; une poitrine vaste, large à y coucher une femme en travers ; des épaules et des bras sculptés qui paraissaient copiés sur ceux d’un géant, dans un musée. » La célèbre scène du duel à l’enclume avec « Bec-Salé, dit Boit-sans-Soif » est perçue comme un défi amoureux par Gervaise autant que par son platonique amant : « ils étaient comme deux grands coqs rouges qui font les gaillards devant une petite poule blanche. » […] « Et elle attendait, très rouge, heureuse de la grosse chaleur pourtant, prenant une jouissance à être secouée des pieds à la tête par les dernières volées de Fifine. » […] « ils ne se seraient pas crus plus seuls dans le bois de Vincennes, s’ils s’étaient donné un rendez-vous au fond d’un trou d’herbe. Il lui prit la main comme s’il l’avait conquise. »

Gervaise ne parvient pas à rembourser sa dette, et paie en blanchissage : « Elle craignait de laisser voir le plaisir qu’elle prenait à repasser elle-même les chemises de Goujet. Bien sûr, elle n’avait pas de pensées sales ; mais elle n’en était pas moins un peu honteuse. » Fâchée avec les Boche, Gervaise se rabiboche avec Virginie, ci-devant Mme Poisson : « Elles s’appelèrent gros comme le bras madame Poisson et madame Coupeau, uniquement pour le plaisir d’être des dames, elles qui s’étaient connues autrefois dans des positions peu catholiques. » La discussion devant Mme Poisson en vient à un point délicat pour leur mémoire, que je cite parce que c’est un bon exemple de langage populaire (avec imparfait du subjonctif !) et qu’il y est question d’avortement clandestin : « — Oh ! murmura-t-elle, j’ai vu un crêpage de chignons, hier. Elles s’écharpillaient… — Qui donc ? demanda madame Putois. — L’accoucheuse du bout de la rue et sa bonne, vous savez, une petite blonde… Une gale, cette fille ! Elle criait à l’autre : « Oui, oui, t’as décroché un enfant à la fruitière, même que je vais aller chez le commissaire, si tu ne me payes pas. » Et elle en débagoulait, fallait voir ! L’accoucheuse, là-dessus, lui a lâché une baffe, v’lan ! en plein museau. Voilà alors que ma sacrée gouine saute aux yeux de sa bourgeoise, et qu’elle la graffigne, et qu’elle la déplume, oh ! mais aux petits ognons ! Il a fallu que le charcutier la lui retirât des pattes. » Le mot « gouine » à cette époque a un sens général de « coureuse, drôlesse » (lexique Folio). La conversation glisse aux souvenirs de la rixe : « Maintenant, elle devinait qu’il allait être question de Lantier et d’Adèle. elle ne trouvait pas la force de détourner la conversation ; même elle attendait les paroles de la grande brune, le cœur gros d’une émotion dont elle jouissait sans se l’avouer. » […] « Vous savez qu’Adèle ne vaut pas la corde pour la pendre. C’est ma sœur, mais ça ne m’empêche pas de dire qu’elle est dans la peau d’une fière salope. » […] « Jamais elle n’aurait cru que le nom de Lantier, ainsi murmuré à son oreille, lui causerait une pareille chaleur au creux de l’estomac. » […] « Lantier était bien capable de retourner à ses premières amours. Gervaise se redressa, se montra très nette, très digne. Elle était mariée, elle mettrait Lantier dehors, voilà tout. Il ne pouvait plus y avoir rien entre eux, même pas une poignée de main. […] — Je sais bien, dit-elle, Étienne est de lui, il y a un lien que je ne peux pas rompre. Si Lantier a le désir d’embrasser Étienne, je le lui enverrai, parce qu’il est impossible d’empêcher un père d’aimer son enfant… Mais quant à moi, voyez-vous, madame Poisson, je me laisserais plutôt hacher en petits morceaux que de lui permettre de me toucher du bout du doigt. »

Gervaise réchauffe dans sa boutique les souffreteux du quartier, et elle s’entiche d’un d’entre eux : « Dès que Gervaise apercevait le père Bru, piétinant dans la neige pour se réchauffer, elle l’appelait, elle lui ménageait une place près du poêle ; souvent même elle le forçait à manger un morceau de pain avec du fromage. » Virginie ramène souvent Lantier dans la conversation : « Il lui semblait que le retour du souvenir de Lantier en elle, cette lente possession dont elle était reprise, la rendait infidèle à Goujet, à leur amour inavoué, d’une douceur d’amitié. » Elle se réfugie à son tour dans la forge exactement comme naguère Goujet à sa boutique : « Ils n’échangeaient pas dix paroles. Ils n’auraient pas mieux satisfait leur tendresse dans une chambre, enfermés à double tour. » Coupeau fréquente désormais l’Assommoir, et en est à l’eau-de-vie. Le père Bijard, un autre « soûlard », « assomme » sa femme en présence de leurs deux fillettes, homonymie qui permet le glissement entre les deux thèmes, de même que « Coupeau » amène « coupé » dans la phrase finale de ce chapitre : « Mais il la bouscula, sans desserrer les lèvres ; et, en passant, en gagnant de lui-même son lit, il leva le poing sur elle. Il ressemblait à l’autre, au soûlard qui ronflait là-haut, las d’avoir tapé. Alors, elle resta toute froide, elle pensait aux hommes, à son mari, à Goujet, à Lantier, le cœur coupé, désespérant d’être jamais heureuse. »

Chapitre VII

C’est le grand gueuleton à l’occasion de la fête de Gervaise, le 19 juin (1958 selon les plans). Gervaise, qui a engraissé et boite d’autant plus, prévoit d’inviter 12 personnes et de se réconcilier avec Les Lorilleux, ce qui incite les Boche à se rapprocher du coup, ce qui fera 14. Elle est obligée de recourir au mont-de piété, comme à l’époque Lantier, pour allonger la sauce et « écraser les Lorilleux », lesquels « quand ils mangeaient un bon morceau […] bouchaient la fenêtre avec une couverture pour cacher la lumière et faire croire qu’ils dormaient. » Les invités arrivent, on se met à l’aise ; Boche veut chatouiller Clémence ; on parle sans gêne de recettes pour se « vider » avant un tel dîner : « Virginie ayant dit qu’elle ne mangeait plus depuis deux jours, pour se faire un trou, cette grande sale de Clémence en raconta une plus raide : elle s’était creusée, en prenant le matin un bouillon pointu, comme les Anglais. Alors, Boche donna un moyen de digérer tout de suite, qui consistait à se serrer dans une porte, après chaque plat ; ça se pratiquait aussi chez les Anglais, ça permettait de manger douze heures à la file, sans se fatiguer l’estomac. N’est-ce pas ? la politesse veut qu’on mange, lorsqu’on est invité à dîner. » Goujet offre un rosier : « il était si troublé, qu’il l’embrassa sur l’œil, rudement, à l’éborgner ». Il faut écumer les marchands de vin du quartier pour trouver Coupeau qui se fait désirer. Goujet se dévoue avec Gervaise et Virginie, qui cherche aussi son homme, et en passant, celle-là est suffoquée de reconnaître Lantier. Coupeau se trouve simplement chez le père Colombe, mais lanterne avant de se rendre. Il a bien vu Lantier, et menace Gervaise. Mme Goujet n’étant pas venue, Gervaise s’exclame : « Nous sommes treize ! dit-elle, très émue, voyant là une nouvelle preuve du malheur dont elle se sentait menacée depuis quelque temps. » Elle invite alors le père Bru qui se trouve à passer. Coupeau retourne acheter « deux pots, un sous chaque bras, une giroflée et une balsamine » (une « giroflée » est aussi une gifle !). Il ne s’est pas habillé : « Coupeau seul était en blouse, parce que, disait-il, on n’a pas besoin de se gêner avec des amis, et que la blouse est du reste le vêtement d’honneur de l’ouvrier. »

Nana grandit (elle a 8 ans) : « Dans la pièce voisine, à la table des enfants, Nana faisait la maîtresse de maison. Elle s’était assise à côté de Victor et avait placé son frère Étienne près de la petite Pauline ; comme ça, ils jouaient au ménage, ils étaient des mariés en partie de plaisir. […] — Ah ! tu sais, murmura Augustine, je vais rapporter à ta mère qu’après la blanquette tu as dit à Victor de t’embrasser. » L’arrivée triomphale de l’oie déclenche des échanges à double sens, et c’est le sergent Poisson qui se dévoue à trancher : « — Est-ce que vous vous êtes battu avec des cosaques, monsieur Poisson ? demanda madame Boche.

— Non, avec des Bédouins, répondit le sergent de ville, qui détachait une aile. Il n’y a plus de Cosaques. Mais un gros silence se fit. Les têtes s’allongeaient, les regards suivaient le couteau. Poisson ménageait une surprise. Brusquement, il donna un dernier coup ; l’arrière-train de la bête se sépara et se tint debout, le croupion en l’air : c’était le bonnet d’évêque. Alors, l’admiration éclata. Il n’y avait que les anciens militaires pour être aimables en société. Cependant, l’oie venait de laisser échapper un flot de jus par le trou béant de son derrière ; et Boche rigolait. — Moi, je m’abonne, murmura-t-il, pour qu’on me fasse comme ça pipi dans la bouche. — Oh ! le sale ! crièrent les dames. Faut-il être sale ! — Non, je ne connais pas d’homme aussi dégoûtant ! dit madame Boche, plus furieuse que les autres. Tais-toi, entends-tu ! Tu dégoûterais une armée… Vous savez que c’est pour tout manger ! À ce moment, Clémence répétait, au milieu du bruit, avec insistance : — Monsieur Poisson, écoutez, monsieur Poisson… Vous me garderez le croupion, n’est-ce pas ? — Ma chère, le croupion vous revient de droit, dit madame Lerat, de son air discrètement égrillard. » Ces dames ont leurs habitudes : « Toutes les dames avaient voulu de la carcasse ; la carcasse, c’est le morceau des dames. Madame Lerat, madame Boche, madame Putois grattaient des os, tandis que maman Coupeau, qui adorait le cou, en arrachait la viande avec ses deux dernières dents. Virginie, elle, aimait la peau, quand elle était rissolée, et chaque convive lui passait sa peau, par galanterie ». Le récit n’est pas pour plaire aux dames ni aux cagots, et là encore c’est le roman choral : « Clémence achevait son croupion, le suçait avec un gloussement des lèvres, en se tordant de rire sur sa chaise, à cause de Boche qui lui disait tout bas des indécences. Ah ! nom de Dieu ! oui, on s’en flanqua une bosse ! Quand on y est, on y est, n’est-ce pas ? et si l’on ne se paie qu’un gueuleton par-ci par-là, on serait joliment godiche de ne pas s’en fourrer jusqu’aux oreilles. Vrai, on voyait les bedons se gonfler à mesure. Les dames étaient grosses. Ils pétaient dans leur peau, les sacrés goinfres ! La bouche ouverte, le menton barbouillé de graisse, ils avaient des faces pareilles à des derrières, et si rouges, qu’on aurait dit des derrières de gens riches, crevant de prospérité. » […] « Le gueuleton s’étalait, gagnait de proche en proche, tellement que le quartier de la Goutte-d’Or entier sentait la boustifaille et se tenait le ventre dans un bacchanal de tous les diables. »

Le mot « négresse » désignant des bouteilles vides m’a toujours fait rêver dans ce passage : « quand un litre était vide, il faisait la blague de retourner le goulot et de le presser du geste familier aux femmes qui traient les vaches. Encore une négresse qui avait la gueule cassée ! Dans un coin de la boutique, le tas des négresses mortes grandissait, un cimetière de bouteilles sur lequel on poussait les ordures de la nappe. » Comme de juste, le repas s’achève en chansons & anecdotes : « Coupeau se pencha pour raconter comment Mme Putois avait un soir, rue Poulet, souffleté quatre hommes qui voulaient la déshonorer. » Maman Coupeau chante « La Souris » : « son visage ridé, aux petits yeux vifs, soulignait les allusions, les terreurs de Mlle Lise serrant ses jupes à la vue de la souris. Toute la table riait ; les femmes ne pouvaient pas tenir leur sérieux, jetant à leurs voisins des regards luisants ; ce n’était pas sale, après tout, il n’y avait pas de mots crus. » Sur fond de la chanson de Mme Lerat « L’Enfant du bon Dieu » à laquelle s’identifie Gervaise, Lantier s’approche dangereusement de la boutique. Coupeau sort et ils s’engueulent d’abord, puis se rapprochent : « Ça s’arrangeait donc ? Coupeau et Lantier continuaient de causer au bord du trottoir. Ils s’adressaient encore des injures, mais amicalement. Ils s’appelaient « sacré animal », d’un ton où perçait une pointe de tendresse. Comme on les regardait, ils finirent par se promener doucement côte à côte, le long des maisons, tournant sur eux-mêmes tous les dix pas. Une conversation très vive s’était engagée. Brusquement, Coupeau parut se fâcher de nouveau, tandis que l’autre refusait, se faisait prier. Et ce fut le zingueur qui poussa Lantier et le força à traverser la rue, pour entrer dans la boutique. » Fidèle à son habitude, Gervaise se fait à cette nouvelle donne fatale : « Ça ne lui semblait pas possible ; les murs allaient tomber et écraser tout le monde. Puis, en voyant les deux hommes assis, sans que même les rideaux de mousseline eussent bougé, elle avait subitement trouvé ces choses naturelles. » Le chapitre se termine par un narrateur ivre lui-même : « Personne de la société ne parvint jamais à se rappeler au juste comment la noce se termina. […] Ce que chacun déclarait peu propre, c’était la conduite de Clémence, une fille à ne pas inviter, décidément ; elle avait fini par montrer tout ce qu’elle possédait ». Gervaise n’est pas très claire non plus : « Gervaise croyait bien que Goujet s’était mis à sangloter en partant ; Coupeau chantait toujours ; quant à Lantier, il avait dû rester jusqu’à la fin, elle sentait même encore un souffle dans ses cheveux, à un moment, mais elle ne pouvait pas dire si ce souffle venait de Lantier ou de la nuit chaude. »

Chapitre VIII

Coupeau ramène Lantier un beau soir boire la goutte et lui présenter son fils. Il a désormais 35 ans, et ne fait rien de son état, par sensibilité politique : « nous ne sommes plus au temps des esclaves et [que] je ne veux pas me vendre pour sept francs par jour. » Lantier se fait apprécier, et de fil en aiguille, à force de faire semblant de chercher à loger dans le quartier, se fait presque forcer par Coupeau de condescendre à loger dans la boutique : « — Faut rester ici, ma vieille, si le cœur t’en dit… On s’arrangera… » Il s’installe en juin (1859). Une anecdote en passant raconte les taquineries de Lantier pour le sergent Poisson. C’est l’empereur qui en fait les frais, mais cela a de quoi étonner le lecteur du XXIe siècle : « Il lui mettait sous le nez un petit livre imprimé à Bruxelles : Les Amours de Napoléon III, orné de gravures. On y racontait, entre autres anecdotes, comment l’empereur avait séduit la fille d’un cuisinier, âgée de treize ans ; et l’image représentait Napoléon III, les jambes nues, ayant gardé seulement le grand cordon de la Légion d’honneur, poursuivant une gamine qui se dérobait à sa luxure. — Ah ! c’est bien ça ! s’écria Boche, dont les instincts sournoisement voluptueux étaient flattés. Ça arrive toujours comme ça ! Poisson restait saisi, consterné ; et il ne trouvait pas un mot pour défendre l’empereur. C’était dans un livre, il ne pouvait pas dire non. Alors, Lantier lui poussant toujours l’image sous le nez d’un air goguenard, il laissa échapper ce cri, en arrondissant les bras : — Eh bien, après ? Est-ce que ce n’est pas dans la nature ? »

Lantier pose au républicain de foire, avec ses propos à l’emporte-pièce. Il se la « coule douce » : « La vérité était qu’il la coulait douce. Oh ! il n’y avait pas de danger qu’il empoignât des durillons aux mains ! Il se levait d’ordinaire vers dix heures, faisait une promenade l’après-midi, si la couleur du soleil lui plaisait, ou bien, les jours de pluie, restait dans la boutique où il parcourait son journal. C’était son milieu, il crevait d’aise parmi les jupes, se fourrait au plus épais des femmes, adorant leurs gros mots, les poussant à en dire, tout en gardant lui-même un langage choisi ; et ça expliquait pourquoi il aimait tant à se frotter aux blanchisseuses, des filles pas bégueules. » Il se mêle de tout dans la maison, y compris les affaires de famille et l’éducation de Nana : « Cette merdeuse de dix ans marchait comme une dame devant lui, se balançait, le regardait de côté, les yeux déjà pleins de vice. Il avait fini par se charger de son éducation : il lui apprenait à danser et à parler patois. » La chute est accélérée par Lantier : « La vérité était que Lantier ne payait rien, ni loyer ni nourriture. Les premiers mois, il avait donné des acomptes ; puis, il s’était contenté de parler d’une grosse somme qu’il devait toucher, grâce à laquelle il s’acquitterait plus tard, en un coup. Gervaise n’osait plus lui demander un centime. Elle prenait le pain, le vin, la viande à crédit. »

La question du ménage à trois est abordée avant d’exister, et cela vaut de citer un paragraphe entier écrit dans cette focalisation externe si typique : « Dans le quartier, le grand sujet de conversation était de savoir si réellement Lantier s’était remis avec Gervaise. Là-dessus, les avis se partageaient. À entendre les Lorilleux, la Banban faisait tout pour repincer le chapelier, mais lui ne voulait plus d’elle, la trouvait trop décatie, avait en ville des petites filles d’une frimousse autrement torchée. Selon les Boche, au contraire, la blanchisseuse, dès la première nuit, s’en était allée retrouver son ancien époux, aussitôt que ce jeanjean de Coupeau avait ronflé. Tout ça, d’une façon comme d’une autre, ne semblait guère propre ; mais il y a tant de saletés dans la vie, et de plus grosses, que les gens finissaient par trouver ce ménage à trois naturel, gentil même, car on ne s’y battait jamais et les convenances étaient gardées. Certainement, si l’on avait mis le nez dans d’autres intérieurs du quartier, on se serait empoisonné davantage. Au moins, chez les Coupeau, ça sentait les bons enfants. Tous les trois se livraient à leur petite cuisine, se culottaient et couchotaient ensemble à la papa, sans empêcher les voisins de dormir. Puis, le quartier restait conquis par les bonnes manières de Lantier. Cet enjôleur fermait le bec à toutes les bavardes. Même, dans le doute où l’on se trouvait de ses rapports avec Gervaise, quand la fruitière niait les rapports devant la tripière, celle-ci semblait dire que c’était vraiment dommage, parce qu’enfin ça rendait les Coupeau moins intéressants. »

On pousse même Gervaise en ca sens : « Cependant, Gervaise vivait tranquille de ce côté, ne pensait guère à ces ordures. Les choses en vinrent au point qu’on l’accusa de manquer de cœur. » Virginie fait tout pour la rendre jalouse. Lantier attend son moment, et finit par tenter sa chance : « Pourtant, il attendit encore, avant d’être brutal et de se déclarer. Mais, un soir, se trouvant seul avec elle, il la poussa devant lui sans dire une parole, l’accula tremblante contre le mur, au fond de la boutique, et là voulut l’embrasser. Le hasard fit que Goujet entra juste à ce moment. Alors, elle se débattit, s’échappa. Et tous trois échangèrent quelques mots, comme si de rien n’était. Goujet, la face toute blanche, avait baissé le nez, en s’imaginant qu’il les dérangeait, qu’elle venait de se débattre pour ne pas être embrassée devant le monde. » Gervaise plaint la mort de Mme Bijard, tuée par son mari : « Ça venait d’un coup de pied que lui avait allongé Bijard, disait-elle d’une voix douce et monotone. […] Ah ! il y a, aux galères, des gredins qui n’en ont pas tant fait. Mais la justice aurait trop de besogne, si elle s’occupait des femmes crevées par leurs maris. Un coup de pied de plus ou de moins, n’est-ce pas ? ça ne compte pas, quand on en reçoit tous les jours. » Goujet lui propose de partir : « C’était un drôle de garçon tout de même, de lui proposer un enlèvement, comme cela se passe dans les romans et dans la haute société. Ah bien ! autour d’elle, elle voyait des ouvriers faire la cour à des femmes mariées ; mais ils ne les menaient pas même à Saint-Denis, ça se passait sur place, et carrément. » Il se contente de lui voler un baiser dans le cou.

Coupeau semble pousser Lantier vers Gervaise tant ils s’acoquinent : « L’amitié avec un homme, c’est plus solide que l’amour avec une femme. Il faut dire une chose, Coupeau et Lantier se payaient ensemble des noces à tout casser. » Ils se paient des « bordées », mais Lantier sait s’arrêter à temps : « Le zingueur, au contraire, devenait dégoûtant, ne pouvait plus boire sans se mettre dans un état ignoble. » Pendant que Coupeau est parti dans une de ces bordées de plusieurs jours, Lantier invite Gervaise au café-concert, ce qui lui plaît beaucoup : « Ce soir, débuts de mademoiselle Amanda, chanteuse de genre. » […] « elle emportait surtout une vive impression de mademoiselle Amanda. Jamais elle n’aurait osé se mettre nue comme ça devant le public. Il fallait être juste, cette dame avait une peau à faire envie. Et elle écoutait, avec une curiosité sensuelle, Lantier donner des détails sur la personne en question, de l’air d’un monsieur qui lui aurait compté les côtes en particulier. » Au retour, ils découvrent Coupeau, et voici l’exclamation qui choqua d’aucuns critiques : « En effet, ça puait ferme. […] Coupeau avait rendu tripes et boyaux ; il y en avait plein la chambre ; le lit en était emplâtré, le tapis également, et jusqu’à la commode qui se trouvait éclaboussée. Avec ça, Coupeau, tombé du lit où Poisson devait l’avoir jeté, ronflait là dedans, au milieu de son ordure. Il s’y étalait, vautré comme un porc […] — Oh ! le cochon ! le cochon ! répétait Gervaise indignée, exaspérée. Il a tout sali… Non, un chien n’aurait pas fait ça, un chien crevé est plus propre. […] Aussi, cette vue-là portait un rude coup au sentiment que sa femme pouvait encore éprouver pour lui. » Lantier a beau jeu d’attirer Gervaise dans son propre lit, sous les yeux de Nana : « Elle regarda son père roulé dans son vomissement ; puis, la figure collée contre la vitre, elle resta là, à attendre que le jupon de sa mère eût disparu chez l’autre homme, en face. Elle était toute grave. Elle avait de grands yeux d’enfant vicieuse, allumés d’une curiosité sensuelle. »

Chapitre IX