Accueil > Culture générale et expression en BTS > À toute vitesse ! > Thème BTS « À toute vitesse ! » : du cheval au cheval de fer et au (...)

À dada sur mon bidet

Thème BTS « À toute vitesse ! » : du cheval au cheval de fer et au cheval-vapeur.

Thème BTS « À toute vitesse ! » : du cheval au cheval de fer et au cheval-vapeur.

De l’homme qui marche à l’homme-projectile

samedi 23 mai 2020, par

Pour ce cours sur le thème de BTS « À toute vitesse ! », j’ai trouvé intéressant de nous pencher sur la question du cheval. Pendant des centaines, voire des milliers d’années, le cheval constitua pour les hommes, qu’ils soient cavaliers ou spectateurs, la seule expérience de vitesse qu’ils pussent vivre au-delà de leur propre performance à la course, à part le bateau, qui n’allait pas plus vite que le cheval et n’était accessible qu’à un petit nombre de personnes, et les sports d’hiver quand il y avait de la glace ou de la neige. Et puis, à partir de l’invention de la machine à vapeur et de son utilisation pour le chemin de fer et pour le bateau, puis pour l’automobile et l’avion, mais aussi avec le vélo, tout a changé, le monde est devenu plus petit, mais l’homme, paradoxalement n’est souvent plus qu’un projectile, simple accessoire d’un outil qui lui permet de gagner en vitesse.

Cet article est dédié à la mémoire de ma grand-mère garde-barrière et à mon grand-père coltineur de traverses de chemin de fer, dont vous saurez tout en lisant M&mnoux.

À pied, en bateau, à vélo, à skis, en patins, en l’air, à cheval…

À pied

La vitesse d’un bipède qui marche est de 5 km/h ; la vitesse maximale atteinte par Usain Bolt dans un 100 m culmine, entre 60 et 80 m, à 44,72 km/h. La vitesse moyenne d’un cheval au pas est de 7 km /h ; au galop, c’est 27 km/h, sauf qu’il peut galoper plus longtemps qu’un humain. Le record du monde du marathon est actuellement détenu par le Kényan Eliud Kipchoge en 2 h 01’ 39’’, soit 20,81 km/h, et par la Kényane Brigid Kosgei en 2 h 14’ 4’’, soit 18,9 km/h. Voici un photomontage représentant la sculpture Homme qui marche I d’Alberto Giacometti (version de l’Unesco photographiée par mes soins en septembre 2018) et Usain Bolt en pleine course.

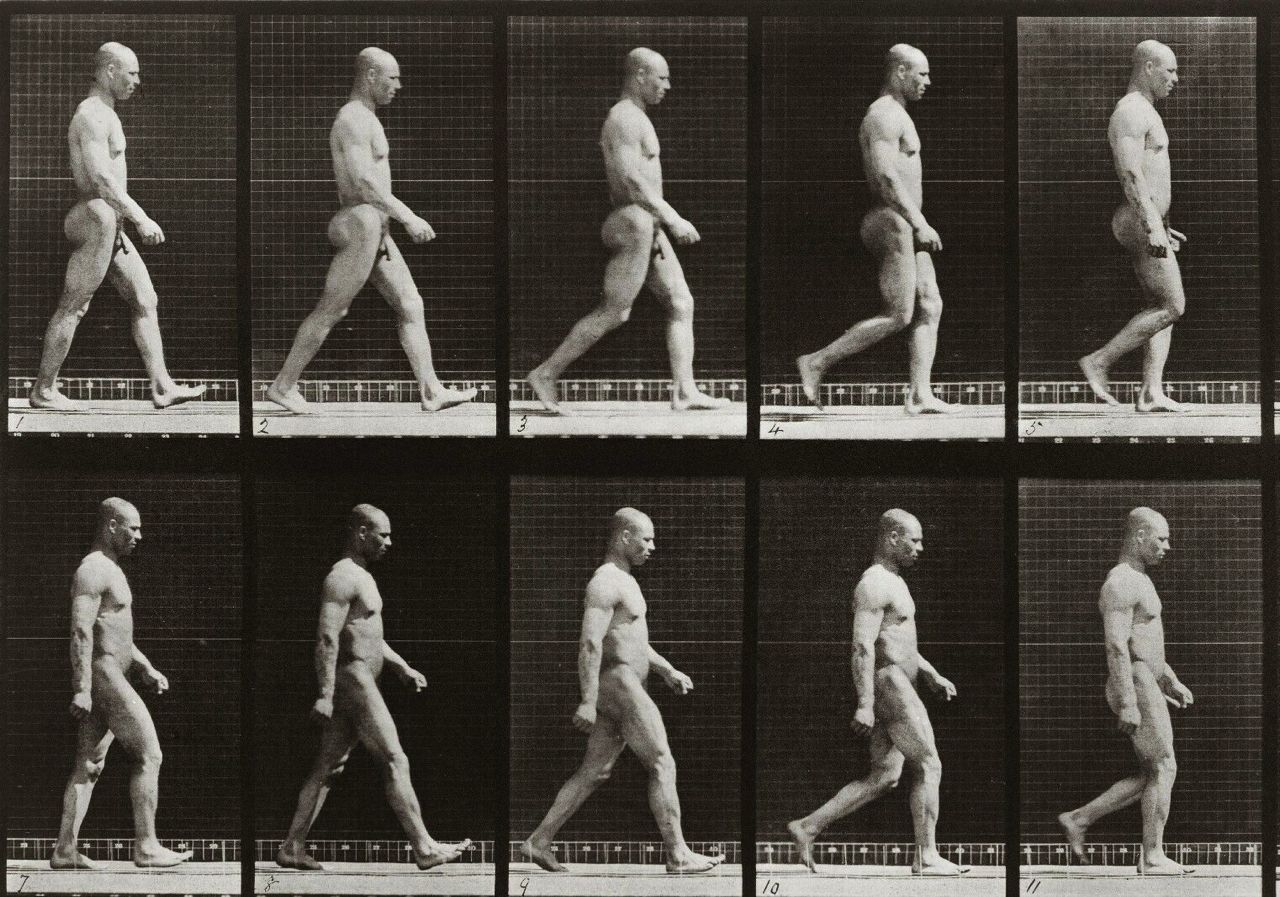

On peut préférer Man walking, une chronophotographie d’Eadweard Muybridge (1830-1904), de la série Animal locomotion, dont nous reparlerons infra. La chronophotographie a révolutionné les arts, et notamment la sculpture.

Ce n’est qu’en 2023, plusieurs années après la rédaction de cet article, que j’ai découvert des œuvres magnifiques que j’aurais aimé proposer à mes étudiants, au musée Camille-Claudel de Nogent-sur-Seine. J’ai découvert l’existence de Paul Richer (1849-1933), médecin, dessinateur et sculpteur de génie dont j’ignorais l’existence. Le Musée d’Orsay possède entre autres une plaque de bronze intitulée E. J. Marey, rare évocation en sculpture de l’invention de la chronophotographie. Au musée de Nogent j’ai admiré La Poursuite, une sculpture inspirée par la chronophotographie représentant les trois stades de la course à pied : « l’impulsion, la phase de suspension et l’appui ». Alfred Boucher (1850-1934), dont le musée possède deux exemplaires, en bronze et en plâtre, de Le Terrassier ou À la terre, a lui aussi tenté d’exprimer l’idée de vitesse avec l’art statique qu’est la sculpture avec Au but !.

En bateau

En mer, l’unité de mesure de la vitesse est le nœud, unité inventée 200 ans avant le système métrique (adopté en France en 1793). Au XVIe siècle les Anglais mirent au point une technique pour estimer la vitesse des bateaux, consistant à jeter à l’eau un rondin de bois lesté au bout d’une corde attachée à l’arrière du bateau. Sur cette corde on avait fait des nœuds tous les 14 mètres et demi.

Quand le bateau était à l’arrêt, la corde était à la verticale et la vitesse était bien de zéro noeud. Quand le bateau prenait de la vitesse, les nœuds apparaissaient à la surface. Plus le bateau allait vite, plus on voyait de nœuds. Aujourd’hui, un nœud vaut un mille marin par heure, soit 1,852 km/h. La vitesse des bateaux avant la machine à vapeur, de l’Antiquité au XVIIIe siècle variait de 6 à 14 nœuds (11 à 25 km/h, selon des évaluations rétrospectives je suppose). Un cas particulier est constitué par les galères à rames de l’Antiquité, dont les vitesses de pointe semblent assez limitées selon ce site dont j’ignore s’il est ludique ou scientifique. Actuellement, les bateaux de compétition établissent un record de vitesse à la voile autour de 120 km/h sur 500 m.

À vélo

Le vélo (non-électrique) est, contrairement au cheval, un moyen de locomotion qui ne transforme pas l’homme en projectile, mais en agent de son outil. Les records de vitesse sont variés. Le record de l’heure cycliste sur piste sans entraîneur est passé de 35 à 55 km/h entre 1893 et 2019 chez les hommes. Chez les femmes, il en est à 48 km/h. En ce qui concerne les « véhicules à propulsion humaine », souvent des vélos couchés, on en est à 91,5 et 84 chez les hommes et les femmes, et cela me semble un chiffre à retenir comme un maximum dans la rubrique sans triche. Après il y a des tas d’autres catégories, comme par exemple progression des records de France de cyclisme sur piste. Un indicateur intéressant est la vitesse moyenne du vainqueur du Tour de France, qui est régulièrement juste au-dessus de 40 km/h, ce qui est décoiffant s’agissant d’une moyenne entre côtes, plat et descentes ! Le record de vitesse à bicyclette sur terrain plat et derrière abri qui était déjà supérieur à 100 km/h avant le début du XXe siècle, en est à 296 km/h, et c’est une femme, Denise Mueller-Korenek qui le détient ! Voir cette video. Comme quoi, les femmes et la vitesse… On recausera du vélo ci-dessous avec Buster Keaton.

Divers moyens humains de locomotion sans moteur

Je ne vais pas tout inventorier, mais on a bien sûr le patin à glace et à roulettes et le ski. Pour les records, voyez patinage de vitesse et roller de vitesse. « Le ski, selon Wikipédia, remonterait à plus de 5 000 ans. Les plus anciens vestiges archéologiques sont des skis en bois retrouvés en Russie près du lac Sindor et datant d’environ 6300 à 5000 av. J.-C. » Je n’ai pas trouvé de représentation artistique du ski aussi ancienne que pour le patin à glace, qui fut également depuis assez longtemps un autre moyen de connaître la sensation de vitesse. Voyez cet article sur l’origine du patin à glace, vers 3000 ans avant J.-C. chez les Scandinaves, avec des os comme patins, et vers 751 à Saint-Denis (sur d’autres sites on trouve aussi le XIe siècle). On parle de compétitions de vitesse dès le XVIe siècle en Hollande, et on connaît de fameuses toiles comme Chasseurs dans la neige (1565) de Pieter Brueghel l’Ancien ou Paysage d’hiver (1608) de Hendrick Avercamp qui montrent des activités variées sur glace qui devaient permettre une relative expérience de vitesse, comme la luge (dont on trouve aussi des exemples très anciens). Le skeleton et le bobsleigh datent de la fin du XIXe, mais ce sont des pratiques marginales. Sinon, le toboggan sur neige ou en montagne a dû permettre aussi une expérience au moins ludique de la vitesse ; le terme « toboggan » est d’ailleurs d’origine algonquine et désigne un traîneau de pente au Québec.

Et dans les airs

La vitesse maximale d’un homme sans machine est sans doute obtenue en chute libre, c’est-à-dire largué à grande hauteur, si l’on fait abstraction de la machine qui le dépose ! Le film L’Étoffe des héros (1983) de Philip Kaufman, adaptation du livre éponyme de Tom Wolfe (1979 ; liste officielle du BO pour notre thème de BTS) en donne quelques exemples involontaires (accident de Chuck Yeager, le premier homme à avoir passé le mur du son en avion en 1947, mort à 97 ans en déc. 2020). Le record du 16 août 1960 de l’Américain Joseph Kittinger, pilote de l’US Air Force, tiendra 52 ans. Il établit le record du plus haut saut en parachute à 31 300 mètres d’altitude, effectuant une chute libre de 4 minutes et demie (il ouvrit son parachute à 5 500 mètres) avec une pointe de vitesse de 988 km/h. En 2012, Felix Baumgartner effectue un quadruple record en sautant depuis 38 969 mètres depuis une capsule accrochée à un ballon d’hélium, dépassant le mur du son en chute libre, avec une vitesse de 1 357,6 km/h et Mach 1,25, avec 4 minutes et 19 secondes de chute. Un autre fou a encore fait mieux en 2014. Au boulot, les filles, mais sans moi ! Le film évoque d’autre part le Programme Mercury, qui sort du sujet de cet article, mais est le meilleur exemple de l’homme-projectile évoqué par Paul Virilio (cf ci-dessous). En effet, ces premiers cosmonautes durent se révolter pour obtenir l’ajout d’un hublot et de commandes à leur capsule, pour se distinguer des chimpanzés qu’on avait envoyés en reconnaissance, échappant ainsi au mépris de leurs collègues pilotes de chasse. On pourrait encore évoquer le planeur et les records de vol à voile, mais on n’en finirait pas. Revenons à nos dadas !

À cheval

Écoutons ce que nous apprend Georges-Louis Leclerc de Buffon dans ses Œuvres. Le long chapitre sur le cheval de son Histoire naturelle des animaux contient quelques notations intéressantes pour notre thème, comme cette description du galop :

« Dans le galop il y a ordinairement trois temps, mais comme dans ce mouvement, qui est une espèce de saut, les parties antérieures du cheval ne se meuvent pas d’abord d’elles-mêmes, et qu’elles sont chassées par la force des hanches et des parties postérieures, si des deux jambes de devant la droite doit avancer plus que la gauche, il faut auparavant que le pied gauche de derrière pose à terre pour servir de point d’appui à ce mouvement d’élancement, ainsi c’est le pied gauche de derrière qui fait le premier temps du mouvement et qui pose à terre le premier, ensuite la jambe droite de derrière se lève conjointement avec la gauche de devant et elles retombent à terre en même temps, et enfin la jambe droite de devant, qui s’est levée un instant après la gauche de devant et la droite de derrière, se pose à terre la dernière, ce qui fait le troisième temps ; ainsi dans ce mouvement du galop il y a trois temps et deux intervalles, et dans le premier de ces intervalles, lorsque le mouvement se fait avec vitesse, il y a un instant où les quatre jambes sont en l’air en même temps, et où l’on voit les quatre fers du cheval à la fois : lorsque le cheval a les hanches et les jarrets souples, et qu’il les remue avec vitesse et agilité, ce mouvement du galop est plus parfait, et la cadence s’en fait à quatre temps ; il pose d’abord le pied gauche de derrière qui marque le premier temps ; ensuite le pied droit de derrière retombe le premier et marque le second temps, le pied gauche de devant tombant un instant après marque le troisième temps, et enfin le pied droit de devant qui retombe le dernier marque le quatrième temps » (édition Pléiade, p. 514).

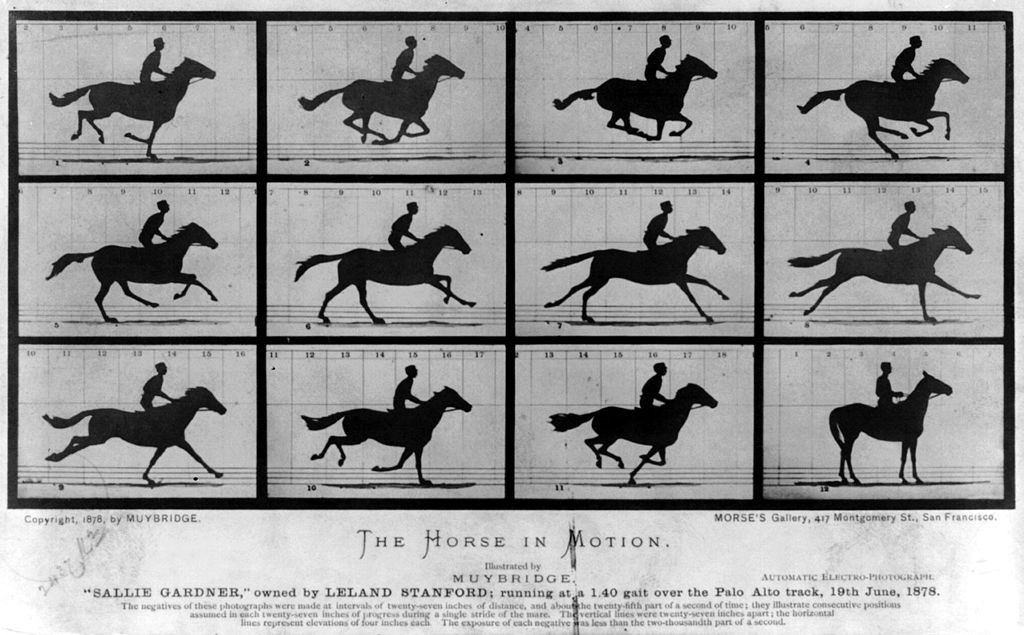

C’est ce que mettra en évidence Eadweard Muybridge, inventeur de la « zoopraxographie », avec ses photographies de Sallie Gardner at a Gallop en 1878, et beaucoup oublieront que Buffon avait observé tout cela avec ses seuls yeux et son cerveau… Wikipédia nous apprend que « Étienne-Jules Marey, pionnier quant à lui de la chronophotographie, affirme dans son livre La Machine animale […] que le cheval au galop n’a jamais les quatre fers en l’air au cours des phases d’extension – ainsi que les artistes le représentent depuis des siècles – une vision vivement repoussée par les savants de l’époque et dont l’énoncé le plus simple est la représentation picturale traditionnelle qui montre des chevaux au galop avec leurs quatre pieds décollés du sol d’un même élan, comme lors d’un saut, ainsi que le montre Le Derby d’Epsom (1821) de Théodore Géricault (ci-dessous). Un prix est offert à qui résoudra le mystère et Muybridge se propose de le gagner en utilisant la photographie. Le 18 juin 1878, devant la presse convoquée, il dispose vingt-quatre appareils (des chambres photographiques) le long d’une piste équestre blanchie à la chaux. Le procédé photosensible choisi par Muybridge est le collodion humide, qui permet des temps de pose rapides mais qui doit être préparé quelques minutes avant son utilisation. Chaque appareil photographique est enfermé dans un petit laboratoire où un opérateur se tient prêt à enduire de collodion la plaque de verre et d’en charger la chambre photographique. De minces fils tendus sur le parcours d’un étalon, nommé « Occident », sont heurtés violemment par son poitrail lancé au galop et se détachent après avoir déclenché à distance les chambres photographiques l’une après l’autre. De nombreux essais sont nécessaires, se soldant parfois par la casse des précieuses chambres. Enfin, Muybridge obtient les fameux clichés qui confirment la théorie de Marey. » Il me faut préciser, car certains de mes lecteurs sont bouchés à l’émeri : la question est l’extension : les 4 pattes sont en l’air en même temps (comme dirait Macron) mais PAS pendant la phase d’extension du galop, comme le laisse croire le tableau de Géricault, mais pendant la phase de je ne sais quoi, où les 4 papattes sont repliées et ramassées SOUS le ventre, et non pas loin devant et loin derrière, comme le grand écart d’une danseuse ou peut-être pendant un saut d’obstacle. C’est pourtant simple ! Attention, Géricault était un connaisseur de chevaux et en a peint une tripotée, dont certains visibles au Louvre. En 2023 en visitant le musée de Médéa en Algérie, j’ai vu une illustration de « galop volant » de chevaux typique des Garamantes, peuple de l’Antiquité. Eureka, cela fournit une clé d’interprétation inédite pour le tableau de Géricault.

Mais Buffon a su aussi décrire les différentes allures du cheval, dont l’entrepas et l’aubin, que j’ignorais :

« Il n’y a donc dans l’amble, comme dans le trot, que deux temps dans le mouvement ; et toute la différence est que dans le trot les deux jambes qui vont ensemble sont opposées en diagonale, au lieu que dans l’amble ce sont les deux jambes du même côté qui vont ensemble : cette allure, qui est très fatigante pour le cheval, et qu’on ne doit lui laisser prendre que dans les terrains unis, est fort douce pour le cavalier, elle n’a pas la dureté du trot, qui vient de la résistance que fait la jambe de devant lorsque celle de derrière se lève, parce que dans l’amble cette jambe de devant se lève en même temps que celle de derrière du même coté ; au lieu que dans le trot cette jambe de devant du même côté demeure en repos et résiste à l’impulsion pendant tout le temps que se meut celle de derrière. Les connaisseurs assurent que les chevaux qui naturellement vont l’amble, ne trottent jamais et qu’ils sont beaucoup plus faibles que les autres ; en effet les poulains prennent assez souvent cette allure, surtout lorsqu’on les force à aller vite, et qu’ils ne sont pas encore assez forts pour trotter ou pour galoper ; et l’on observe aussi que la plupart des bons chevaux, qui ont été trop fatigués et qui commencent à s’user, prennent eux-mêmes cette allure lorsqu’on les force à un mouvement plus rapide que celui du pas. L’amble peut donc être regardé comme une allure défectueuse, puisqu’elle n’est pas ordinaire et qu’elle n’est naturelle qu’à un petit nombre de chevaux ; que ces chevaux sont presque toujours plus faibles que les autres ; et que ceux qui paraissent les plus forts sont ruinés en moins de temps que ceux qui trottent et galopent : mais il y a encore deux autres allures, l’entrepas et l’aubin, que les chevaux faibles ou excédés prennent d’eux-mêmes, qui sont beaucoup plus défectueuses que l’amble ; on a appelé ces mauvaises allures des trains rompus, désunis ou composés : l’entrepas tient du pas et de l’amble, et l’aubin tient du trot et du galop, l’un et l’autre viennent des excès d’une longue fatigue ou d’une grande faiblesse de reins ; les chevaux de messagerie qu’on surcharge, commencent à aller l’entrepas au lieu du trot à mesure qu’ils se ruinent, et les chevaux de poste ruinés, qu’on presse de galoper, vont l’aubin au lieu du galop » (p. 516).

Pour résumer, voici dans l’ordre croissant de vitesse les allures principales du cheval : pas, entrepas, amble, trot, aubin, galop ; mais les passionnés d’équitation connaissent d’autres variantes plus pointues. En Islande j’ai entendu parler du tölt, et autres particularismes.

En ce qui concerne la vitesse du cheval au galop, c’est comme pour le marathon, il y a aussi des records, et Buffon évoque un challenge :

« On parle souvent de courses de chevaux en Angleterre, et il y a des gens extrêmement habiles dans cette espèce d’art gymnastique. Pour en donner une idée, je ne puis mieux faire que de rapporter ce qu’un homme respectable, que j’ai déjà eu occasion de citer dans le premier volume de cet ouvrage, m’a écrit de Londres le 18 février 1748. M. Thornhill, maître de poste à Stilton, fit gageure de courir à cheval trois fois de suite le chemin de Stilton à Londres, c’est-à-dire, de faire deux cent quinze milles d’Angleterre (environ soixante-douze lieues de France) en quinze heures. Le 29 avril 1745, vieux style, il se mit en course, partit de Stilton, fit la première course jusqu’à Londres en trois heures cinquante-une minutes, et monta huit différents chevaux dans cette course ; il repartit sur-le-champ et fit la seconde course, de Londres à Stilton, en trois heures cinquante deux minutes, et ne monta que six chevaux ; il se servit pour la troisième course des mêmes chevaux qui lui avaient déjà servi, dans les quatorze il en monta sept, et il acheva cette dernière course en trois heures quarante-neuf minutes ; en sorte que, non seulement il remplit la gageure, qui était de faire ce chemin en quinze heures, mais il le fit en onze heures trente-deux minutes : je doute que dans les jeux Olympiques il se soit jamais fait une course aussi rapide que cette course de M. Thornhill » (p. 539). Je n’arrive pas à comprendre l’équivalence entre les « milles », censés faire 1609 m, et les « lieues », censées faire à peu près 4 km. Si je me base sur les « milles », 215 milles de 1609 m font 346 km, effectués en à peu près 11h30, cela donne 30 km/h, ce qui est un peu plus que la vitesse du galop que j’ai trouvée sur les sites les plus sérieux ; cela est cohérent s’agissant d’un record considéré comme éclatant. Rien à voir mais je glisse ici une photo prise au 11 rue Geoffroy-Saint-Hilaire (Paris Ve), emplacement de l’ancien marché aux chevaux de Paris, annonçant fièrement des « double poneys », dont j’ai appris qu’il s’agissait des races de poneys mesurant 1,45 m au garrot. Je croyais que c’étaient des poneys avec une tête devant et une tête derrière, avantage certains quand on évolue dans une ville où il n’y a pas de toilettes !

La domestication du bœuf, de l’âne puis du cheval (vers 8000, puis 5000 et 4500 avant J.-C.) permet à l’homme non seulement d’aller plus vite, mais de porter des charges plus loin, avec d’abord des traîneaux. L’invention de la roue, qui daterait selon l’état actuel des recherches (Pot de Bronocice) de 3500 avant J.-C., puis celle du char et du harnais et la création de routes, augmentent progressivement la vitesse de transport.

L’utilisation du cheval met le doigt dans l’engrenage d’un paradoxe qui ne va qu’augmenter avec le progrès technique : plus l’homme utilise des moyens externes pour se mouvoir, plus il renonce à sa motilité, plus il immobilise son propre corps, et cela des millénaires avant l’aire des fusées. C’est ce que montre Jérôme Lèbre dans Éloge de l’immobilité (p. 223) : « À l’immobilité imposée au cheval répond celle du cavalier. Leur double posture, variable historiquement, est détaillée dans les traités de dressage. Le passage de l’allure à l’arrêt doit se faire sans transition visible ; aux trois allures, le cavalier doit sembler immobile, comme s’il guidait sans guider. Selon Pluvinel, dresseur et formateur de Louis XIII, il faut faire agir le cheval « de bonne grâce » et surtout « dresser l’homme en premier ». Son traité s’adresse donc au roi pour le dresser : plus souverain que lui, Pluvinel le fige dans une posture « dont je veux qu’il ne change jamais, pour quelle que chose (sic) que fasse son cheval ». Le dressage de l’animal implique l’immobilité de l’homme ; d’où un transfert inévitable du mouvement de l’homme à l’animal qui travaille à sa place. Rousseau le dit : en dressant les animaux comme en fabriquant des outils, l’homme renonce à ses propres forces, nie sa capacité de mouvement et sa liberté. Les normes du dressage se nouent de cette manière à la nécessité technique, et c’est ainsi que l’homme s’aliène en aliénant sa relation avec l’animal avant que les machines ne remplacent outils et animaux : dès lors la loi de la technique règne, imposant son accélération – et son immobilisation. » Cette position est immortalisée dans la figure imposée de la statue équestre dont d’innombrables avatars ornent les places royales et figurent l’immobilisation souveraine. Le sculpteur tchèque David Černý s’en amuse avec une statue équestre pour le moins renversante, Kůň (1999).

Certaines statues, cependant, rivalisent d’ingéniosité pour montrer le souverain dans un exercice d’équilibre qui lui redonne en apparence la maîtrise de son corps. Ce sont les statues où le cheval est cabré sur deux pieds, comme Le Cavalier de bronze représentant Pierre le Grand qui se trouve à Saint-Pétersbourg, œuvre du sculpteur français Étienne Maurice Falconet. La queue du cheval fournit un troisième pied pour équilibrer l’œuvre. Au XVIIe, la Statue équestre de Louis XIV sous les traits de Marcus Curtius dont une copie est visible dans la cour du Louvre, proposait une solution plus prosaïque, une sorte de piédestal en forme de flammes, et le roi apparaît en éphèbe bodybuildé chevauchant un foudre de guerre.

Dans son journal de voyage aux Pyrénées de 1843, Victor Hugo nous fournit un exemple de cette passivité du cavalier : « Ces chevaux de montagne sont admirables, patients, doux, obéissants, pleins d’instincts variés. Ils montent des escaliers et descendent des échelles. Ils vont sur le gazon, sur le granit, sur la glace. Ils côtoient le bord extrême des précipices. Ils marchent délicatement et avec esprit, comme des chats. De vrais chevaux de gouttières.

Le mien était curieux et avait une originalité. Il semblait aimer les émotions. Il choisissait toujours pour y cheminer le petit bord de tous les abîmes que nous rencontrions. Il avait l’air de dire : ce monsieur est un artiste, un amateur. Il faut lui faire tout bien voir. Ah ! Tu veux des torrents, Parisien ! Tu veux des gaves, des cascades, des précipices ! Eh bien en voilà. Tiens regarde, penche-toi, ici, et ici, et ici. En as-tu assez ?

Je trottais ainsi en surplomb sur des escarpements de huit cent pieds de profondeur avec un petit gave bleu et sombre en bas sous les yeux. J’essayai d’abord de lui faire prendre des directions moins pittoresques, mais il s’obstina, et quand je vis que c’était son goût, j’avais trop d’intérêt à rester bien avec lui pour le contrarier, et je le laissai faire » (26 août 1843).

Je n’y avais jamais songé, mais si le mythe du centaure était l’expression de ce paradoxe ? D’autant que le centaure Chiron est censé être précepteur, donc davantage voué à l’immobilité qu’à la vitesse. Le splendide groupe de Canova Thésée luttant contre le Centaure (1805), joyau du Musée d’histoire de l’art de Vienne, magnifie l’homme sur pied qui vainc l’homme-tronc juché sur un corps de cheval.

J’ajoute à ce groupement une page magnifique du Pr Didier Raoult extraite de son essai La Science est un sport de combat (humenSciences, 2020), qui suggère que l’homme peut rester mobile sur son cheval s’il est conscient que c’est à lui de le diriger, et pas au sentier : « La dépendance au sentier, ou « path dependence », en particulier dans les domaines juridiques et des sciences sociales, décrit l’influence in consenti des éléments du passé dans nos comportements, qui se reproduisent par eux-mêmes. L’exemple le plus clair est celui des chevaux français. Lorsqu’on fait de l’équitation, en groupe, à la campagne, j’ai remarqué que nos chevaux avaient une volonté extrêmement ferme d’avancer au même rythme et en se suivant très précisément les uns les autres sur le même sentier. C’est quelque chose dont j’ai horreur car je veux rester maître de ma destination et j’ai beaucoup gêné ma famille en forçant mon cheval à sortir du chemin que lui traçait son prédécesseur, ou à l’obliger à faire du galop quand les autres faisaient du trot, puis à faire du pas quand les autres étaient au trot ou au galop. C’est très difficile en France, car les chevaux utilisés pour les balades sont moutonniers et ont une mentalité grégaire. Quand l’un part au galop, les autres suivent, même si leur cavalier ne le leur demande pas. Je ne suis pas un très bon cavalier, mais cela m’irrite particulièrement. Aux États-Unis, les chevaux se comportent différemment. Chacun peut faire à son aise du trot, du galop ou du pas, sans que les autres chevaux s’en émeuvent, et chacun, individuellement, continue à avancer à son propre rythme et sur un itinéraire qu’il a choisi. J’ignore si c’est là le reflet d’une mode d’élevage (et donc de civilisation) différent ou de l’évolution spécifique des races de chevaux. Il est en tout cas clair, de mon point de vue, que la capacité que nous avons, par analogie, à nous insérer simplement dans la file formée par nos prédécesseurs et à adopter le même rythme que nos pairs ou, au contraire, d’essayer de déterminer les choses par nous-mêmes, influe sur l’inventivité » (op.cit., p. 74).

Le guerrier utilise tous les subterfuges pour faire oublier qu’il est comme un centaure cloué à son cheval. Ainsi Hérodote dans L’Enquête (445 avant J.-C.), explique comment les Scythes terrifient leurs ennemis : « Beaucoup aussi prélèvent sur les cadavres de leurs adversaires la peau de la main droite avec les ongles, pour en faire des couvercles de carquois ; la peau humaine est assurément épaisse et lustrée, supérieure peut-être à toutes les autres en blancheur et en éclat. Beaucoup écorchent même des hommes tout entiers et tendent les peaux sur des cadres de bois qu’ils juchent sur leurs chevaux pour les exhiber à la ronde ».

Jean Delumeau, dans La Peur en Occident, explique quel rôle jouent les statues équestres dans l’iconographie de la vaillance : « De l’Antiquité jusqu’à une date récente, mais avec accentuation au temps de la Renaissance, le discours littéraire appuyé par l’iconographie (portraits en pied, statues équestres, gestes et drapés glorieux) a exalté la vaillance – individuelle – des héros qui dirigeaient la société. Il était nécessaire qu’ils fussent tels, ou du moins présentés sous cet angle, afin de justifier à leurs propres yeux et à ceux du peuple le pouvoir dont ils étaient revêtus. Inversement, la peur était le lot honteux – et commun – et la raison de la sujétion des vilains. Avec la Révolution française, ceux-ci conquirent de haute lutte le droit au courage. Mais le nouveau discours idéologique copia largement l’ancien et eut, lui aussi, tendance à camoufler la peur pour exalter l’héroïsme des humbles. Ce n’est donc que lentement, en dépit des marches militaires et des monuments aux morts, qu’une description et une approche objectives de la peur débarrassée de sa honte ont commencé à se faire jour » (Fayard, 1978, p. 5).

Dans la France moderne, l’équitation justifie des dérogations vestimentaires : deux circulaires de 1892 et 1909 autorisaient aux femmes le port du pantalon « à condition qu’elles tiennent par la main un guidon de bicyclette ou les rênes d’un cheval » (Voir cet article). Le cavalier fascine le piéton sédentaire, comme les razzias des Arabes : « Les Arabes passent, toujours errants, sans attaches, sans tendresse pour cette terre que nous possédons, que nous rendons féconde, que nous aimons avec les fibres de notre cœur humain ; ils passent au galop de leurs chevaux, inhabiles à tous nos travaux, indifférents à nos soucis, comme s’ils allaient toujours quelque part où ils n’arriveront jamais. » (Au soleil, Guy de Maupassant).

Tant qu’on en reste au cheval, l’augmentation de la vitesse de déplacement dépend des progrès des routes et des voitures hippomobiles, mais aussi des services de postes, comme l’explique Marc Desportes dans Paysages en mouvement : « La diffusion de ces progrès rencontre plusieurs obstacles. Leur coût élevé, tout d’abord : seuls y ont accès les riches particuliers ou les entrepreneurs de messageries exploitant des liaisons très fréquentées. L’état des routes, ensuite. Tous les progrès accomplis sont inutiles sur des chemins fangeux et défoncés, mais font merveille sur les nouvelles routes. En retour, ces progrès participent au maintien des chaussées : les roues munies de jantes ne les creusent pas et les ressorts diminuent les frictions entre la voiture et la voie, comme le montrent les études de mécanique. Aussi convient-il d’envisager de façon réciproque les liens entre les progrès de la route et les progrès des véhicules. Troisième obstacle à signaler : l’état de la poste aux chevaux. Dans ce domaine comme dans celui des routes, de nets progrès sont nécessaires : à quoi bon améliorer les véhicules si les chevaux manquent !

Lorsqu’il parcourt une longue distance, le voyageur fortuné loue des chevaux au fur et à mesure de son avancée afin de disposer de montures reposées et aptes à fournir un effort important. Toutes les quatre lieues (soit environ 9,4 km) [1], il « relaisse » les chevaux pour en louer de nouveaux d’où le nom de « relais » donné aux points d’étape. La poste aux chevaux regroupe l’ensemble des relais disposés le long des routes dites « de poste », ou encore « montées en poste ». Établi à la fin du XVe siècle, constitué lentement, sans plan préétabli, au gré des circonstances, le réseau des routes de poste présente deux faiblesses, l’une liée à son équipement en chevaux, l’autre à son extension. Étant donné leur poids, les véhicules exigent pour leur traction un nombre important de chevaux qui excède les capacités des relais » (pp. 44-47). Une note de bas de page précise : « Pour ces dernières [liaisons], les traditionnels coches – non suspendus, équipés d’une caisse en osier le plus souvent – sont remplacés vers 1740 par des sortes de berlines, permettant de couvrir vingt-cinq lieues par jour et appelées « diligences » pour cette raison (du latin diligentia, « rapidité », « zèle », « exactitude », « attention », « vigilance »). La diligence utilisée pour la liaison Paris-Lyon en donne un exemple : c’est une sorte de berline tirée par quatre chevaux, munie de simples suspentes, ayant deux portières vitrées, chacune entourée par deux petites ouvertures vitrées, qu’un rideau peut occulter. »

« La poste aux chevaux offre un service onéreux, réservé aux gens fortunés. Les personnes moins aisées doivent, quant à elles, ménager leur monture. Alors que les premiers peuvent aller au trot, voire au galop (à cette allure, la vitesse est d’une poste par heure), les secondes se contentent du pas » (p. 48). L’expression une « poste » est très difficile à comprendre selon diverses sources : soit c’est la distance entre deux « postes », soit 27,3 km en moyenne selon un document, ce qui correspond à la vitesse d’un cheval au galop, soit c’est équivalent à deux lieues… allez savoir !

« Outre la nature des informations recueillies par le voyageur, on saisit à ces expériences l’importance de la vitesse à laquelle progresse la voiture. À l’allure du pas, le cadre défile trop lentement pour que le voyageur puisse en apprécier les variations sans que son attention se lasse ; au pas, c’est toujours après coup et sous la forme d’un constat que le voyageur s’aperçoit d’un changement. À l’allure du galop, le voyageur est absorbé par l’impression de vitesse et par l’effort des chevaux ; le cadre semble défiler trop vite pour que l’attention puisse se fixer ; tout se passe comme si la grande vitesse brisait la continuité analysée par Condillac entre le mouvement et la vision, interdisant les substitutions de l’un à l’autre et privant la vision de ses pouvoirs. Le trot offre ce juste milieu, qui arrache le voyageur de l’univers de la marche sans le projeter dans celui du galop » (p. 81).

Voici une planche de l’album La Diligence (1967) de la série Lucky Luke, de Morris (dessin) et René Goscinny (scénario). C’est une adaptation du film de Ford La Chevauchée fantastique (1939), lui-même adaptation d’une nouvelle de Ernest Haycox, elle-même adaptée de « Boule de Suif » de Guy de Maupassant, dont nous avons parlé pour le thème « Seuls avec tous ».

Ce qui est amusant dans les BD et les films de cow-boys, c’est que même au galop, le cavalier ajuste son tir et fait mouche à tout coup (sauf l’Indien qui s’y prend comme un (co-)manche avec un fusil, mais avec les flèches c’est une flèche). On pourra analyser les 7 minutes du film qui constituent cette « Chevauchée fantastique », entre 1h10 et 1h17 (il se peut bien sûr que le lien précédent (avec sous-titres en français) soit retiré quand vous lirez l’article). Admirez la multiplicité des prises de vues, en studio ou en prise réelle, de tous côtés, par-dessus, par-dessous, en travelling à toute vitesse, et tout ce dont les types sont capables dans une diligence ou sur un cheval au triple galop, viser et faire mouche, changer de cheval, soigner un blessé, etc. Au passage, ne ratez pas le revolver à 5 coups de John Carradine qui interprète le mystérieux Hatfield.

Le glissement du véhicule hippomobile au chemin de fer est analysé par Alain Galoin pour L’Histoire par l’image : « L’apparition du chemin de fer, et donc de la vitesse, sonne le glas de la poste aux chevaux : la dernière malle-poste, qui reliait Toulouse à Montpellier, cesse son service le 23 août 1857 ; la dernière ligne de diligences, entre Rouen et Amiens, disparaît en 1872. Néanmoins, véhicules hippomobiles et transport ferroviaire coexistent longtemps encore ». En témoigne cette gravure en couleurs de Jean-Louis Beuzon (RMN, Musée de la voiture, Compiègne).

L’homme-projectile

Au cours du XXe siècle, l’immobilité de l’homme à cheval verse progressivement vers l’homme-projectile, comme le fait remarquer Paul Virilio dans Vitesse et Politique (p. 116-117) : « Dès l’origine, le corps superbe de l’Homme d’Assaut, de l’Aryen blond et naturiste est volontiers exhibé par la propagande nazie. Ce que le stade de Berlin met en scène dans la célébration de la liturgie olympique, c’est très précisément une hiérarchie des corps dans l’ordre des vitesses de pénétration, le corps sportif est un corps prytanique, lui-même projectile ou projetant, l’excitation du record de vitesse ou de distance, c’est celle de l’assaut, le principe même de la performance sportive, ce compte à rebours dans le temps et l’espace n’est que la théâtralisation de sa « grandeur absolue », de cette charge militaire qui commence par une marche lente et géométrique, se poursuit par une accélération de plus en plus puissante du corps destinée à donner l’élan final » […]

« Pour le fasciste italien passant directement du record sportif à la guerre absolue, la griserie du corps-vitesse est totale, c’est la « Poésie du bombardier » de Mussolini ; pour Marinetti après d’Annunzio, le « dandy-guerrier » est le « seul sujet capable, survivant et savourant dans le combat la puissance du rêve métallique du corps humain », l’accouplement avec un matériel technique guère plus encombrant que le cheval, l’ancien véhicule métabolique des élites guerrières : vedettes rapides ou « torpilles » chevauchées sous la mer par des hommes-grenouilles aristocrates en quête de la flotte anglaise. Les kamikaze japonais achèveront dans l’espace ce rêve synergique de l’élite militaire en se désintégrant volontairement avec leur arme-véhicule en apothéose pyrotechnique car l’ultime métaphore du corps-vitesse c’est sa disparition finale dans les flammes de l’explosion » (p. 117).

Cette idée de Virilio rejoint le photogramme emblématique extrait du film de Stanley Kubrick Docteur Folamour (1964), représentant le commandant Kong (Slim Pickens) chevauchant la bombe atomique larguée à la fin du film, et qui va déclencher l’apocalypse nucléaire.

Du cheval au cheval-vapeur

Avant le chemin de fer en France, le système de transport rapide est assuré par les diligences qui atteignent à partir des années 1780 la vitesse moyenne d’un cheval au trot (10 à 11 km/h), et les malle-postes qui atteignent pratiquement la vitesse du galop (16 à 18 km/h) au milieu du XIXe siècle (source Wikipédia). En 1712, Thomas Newcomen (1663-1729) invente la première véritable machine à vapeur commercialisée en Angleterre puis sur le continent, dont l’objet était de puiser l’eau dans les mines. Cette machine sera améliorée par James Watt (1736-1819) en 1769. James Watt invente également la locomotive à vapeur (brevet déposé en 1784, mais pas exploité), et la notion de cheval-vapeur. Après quelques précurseurs au tout début du XIXe siècle, la locomotive capable de transporter sur des rails solides, de façon fiable voyageurs et marchandises, fut mise au point par George Stephenson (1781-1848). En 1825 est inaugurée la ligne de chemin de fer de Stockton et Darlington dont l’objet est de transporter le charbon de la mine à un port, de façon plus régulière et rentable que par cheval. Elle transporte également quelques voyageurs mais de façon marginale. Dès lors le chemin de fer se développe rapidement dans toute l’Europe pour transporter aussi bien des marchandises que des voyageurs. Les tramways (sur rails) se développent aussi en ville, d’abord hippomobiles (tirés par des chevaux), puis à vapeur, air comprimé, puis électricité. La vapeur n’était guère pratique en ville et pour un petit nombre de wagons. En France, la première ligne de chemin de fer est inaugurée en 1827, c’est la ligne de Saint-Étienne à Andrézieux, qui est tractée par des chevaux, pour acheminer le charbon. En 1832 est ouverte la Ligne de Saint-Étienne à Lyon, tractée par des chevaux, puis par locomotive, comme le montre cette illustration d’époque.

Les progrès en ce qui concerne la vitesse sont phénoménaux, comme nous l’apprend Marc Desportes : « L’espace et le temps sont vaincus, tel est le poncif de tous les discours officiels, tel est le constat que tous partagent. Cette victoire s’apprécie en termes de vitesse : alors que les diligences parcourent environ de quatre-vingt-dix à cent kilomètres par jour et que les malles-poste atteignent au mieux une vitesse de 20 km/h, le train roule à une vitesse moyenne se situant entre 60 et 80 km/h sous le second Empire. Techniquement, et en faisant abstraction des contraintes d’exploitation courantes, Napoléon III aurait pu parcourir à la vitesse moyenne de 100 km/h le trajet Paris-Marseille dès 1854. L’espace national se réduit comme peau de chagrin ». Les premiers voyageurs sont terrorisés à la pensée des catastrophes, et par les tronçons sous tunnels dans le noir absolu. En témoigne une illustration de Daumier pour Le Charivari en 1848. L’auteur a eu l’idée d’agrandir le paysage vu de la fenêtre, que les voyageurs n’osent regarder, typique du changement dans la perception du paysage induit par le chemin de fer.

Les propos de Marc Desportes ne font que confirmer ceux de Jérôme Lèbre sur l’immobilisation de l’homme proportionnelle au gain de vitesse : « Quelle que soit la classe empruntée, les voyageurs ont l’impression d’être traités comme de simples paquets dont la compagnie assure le transport. […] Un colis à l’image du train-projectile, selon l’expression de l’époque, une entité totalement matérielle, sans âme ni conscience. L’impression n’est pas anecdotique. En reléguant le corps du voyageur, en en faisant une marchandise, le chemin de fer provoque une sorte de dichotomie entre le sujet et sa condition corporelle. Le nouveau mode de transport participe ainsi à cette évolution profonde de la société moderne, qui voit disparaître les liens ancestraux tissés entre l’homme et le monde qui l’entoure, liens si forts que jamais ne pouvait se défaire l’unité de son être en une subjectivité et un corps, l’une étant réputée libre, l’autre appartenant à la sphère matérielle » (p. 131). Une lettre de Gustave Flaubert est citée : « Je m’embête tellement en chemin de fer qu’au bout de cinq minutes je hurle d’ennui. On croit, dans le wagon, que c’est un chien oublié ; pas du tout, c’est M. Flaubert qui soupire ! » (p. 132). Victor Hugo ou Paul Verlaine sont plus inspirés, et témoignent de ce changement dans la perception du paysage qui est au centre du livre de Marc Desportes. C’est en Belgique qu’a été ouverte la première ligne de transport de voyageurs par chemin de fer sur le continent, en 1835, la ligne Bruxelles-Malines, étendue à Anvers lorsque Hugo l’utilisera en 1837, et dès la fin 1835 avec une locomotive Le Belge fabriquée sur le continent.

Voici ce qu’écrit Victor Hugo lors de ce voyage en Belgique avec Juliette Drouet en 1837. On trouvera la lettre originale entière sur ce site. Il écrit de Bruxelles, 18 août : « À quelques lieues de Mons, avant-hier, j’ai vu pour la première fois un chemin de fer. Cela passait sous la route. Deux chevaux, qui en remplaçaient ainsi trente, traînaient cinq gros wagons à quatre roues chargés de charbon de terre. C’est fort laid. » Le ton change totalement depuis Anvers, le 22 août :

« Je suis réconcilié avec les chemins de fer ; c’est décidément très beau. Le premier que j’avais vu n’était qu’un ignoble chemin de fabrique. J’ai fait hier la course d’Anvers à Bruxelles et le retour. Je partais à quatre heures dix minutes et j’étais revenu à huit heures un quart, ayant dans l’intervalle passé cinq quarts d’heure à Bruxelles et fait vingt-trois lieues de France.

C’est un mouvement magnifique et qu’il faut avoir senti pour s’en rendre compte. La rapidité est inouïe. Les fleurs du bord du chemin ne sont plus des fleurs, ce sont des taches ou plutôt des raies rouges ou blanches ; plus de points, tout devient raie ; les blés sont de grandes chevelures jaunes, les luzernes sont de longues tresses vertes ; les villes, les clochers et les arbres dansent et se mêlent follement à l’horizon ; de temps en temps, une ombre, une forme, un spectre debout paraît et disparaît comme l’éclair à côté de la portière ; c’est un garde du chemin qui, selon l’usage, porte militairement les armes au convoi. On se dit dans la voiture : C’est à trois lieues, nous y serons dans dix minutes.

Le soir, comme je revenais, la nuit tombait. J’étais dans la première voiture. Le remorqueur flamboyait devant moi avec un bruit terrible, et de grands rayons rouges, qui teignaient les arbres et les collines, tournaient avec les roues. Le convoi qui allait à Bruxelles a rencontré le nôtre. Rien d’effrayant comme ces deux rapidités qui se côtoyaient, et qui, pour les voyageurs, se multipliaient l’une par l’autre. On ne se distinguait pas d’un convoi à l’autre ; on ne voyait passer ni des wagons, ni des hommes, ni des femmes, on voyait passer des formes blanchâtres ou sombres dans un tourbillon. De ce tourbillon sortaient des cris, des rires, des huées. Il y avait de chaque côté soixante wagons, plus de mille personnes ainsi emportées, les unes au nord, les autres au midi, comme par l’ouragan.

Il faut beaucoup d’efforts pour ne pas se figurer que le cheval de fer est une bête véritable. On l’entend souffler au repos, se lamenter au départ, japper en route ; il sue, il tremble, il siffle, il hennit, il se ralentit, il s’emporte ; il jette tout le long de la route une fiente de charbons ardents et une urine d’eau bouillante ; d’énormes raquettes d’étincelles jaillissent à tout moment de ses roues ou de ses pieds, comme tu voudras, et son haleine s’en va sur vos têtes en beaux nuages de fumée blanche qui se déchirent aux arbres de la route.

On comprend qu’il ne faut pas moins que cette bête prodigieuse pour traîner ainsi mille ou quinze cents voyageurs, toute la population d’une ville, en faisant douze lieues à l’heure.

Après mon retour, il était nuit, notre remorqueur a passé près de moi dans l’ombre se rendant à son écurie, l’illusion était complète. On l’entendait gémir dans son tourbillon de flamme et de fumée comme un cheval harassé.

Il est vrai qu’il ne faut pas voir le cheval de fer ; si on le voit, toute la poésie s’en va. À l’entendre c’est un monstre, à le voir ce n’est qu’une machine. Voilà la triste infirmité de notre temps ; l’utile tout sec, jamais le beau. Il y a quatre cents ans, si ceux qui ont inventé la poudre avaient inventé la vapeur, et ils en étaient bien capables, le cheval de fer eût été autrement façonné et autrement caparaçonné ; le cheval de fer eût été quelque chose de vivant comme un cheval et de terrible comme une statue. Quelle chimère magnifique nos pères eussent faite avec ce que nous appelons la chaudière ! Te figures-tu cela ? De cette chaudière ils eussent fait un ventre écaillé et monstrueux, une carapace énorme ; de la cheminée une corne fumante ou un long cou portant une gueule pleine de braise ; ils eussent caché les roues sous d’immenses nageoires ou sous de grandes ailes tombantes ; les wagons eussent eu aussi cent formes fantastiques, et, le soir, on eût vu passer près des villes tantôt une colossale gargouille aux ailes déployées, tantôt un dragon vomissant le feu, tantôt un éléphant la trompe haute, haletant et rugissant ; effarés, ardents, fumants, formidables, traînant après eux comme des proies cent autres monstres enchaînés, et traversant les plaines avec la vitesse, le bruit et la figure de la foudre. C’eût été grand.

Mais nous, nous sommes de bons marchands bien bêtes et bien fiers de notre bêtise. Nous ne comprenons ni l’art, ni la nature, ni l’intelligence, ni la fantaisie, ni la beauté, et ce que nous ne comprenons pas, nous le déclarons inutile du haut de notre petitesse. C’est fort bien. Où nos ancêtres eussent vu la vie, nous voyons la matière. Il y a dans une machine à vapeur un magnifique motif pour un statuaire ; les remorqueurs étaient une admirable occasion pour faire revivre ce bel art du métal traité au repoussoir. Qu’importe à nos tireurs de houille ! Leur machine telle qu’elle est dépasse déjà de beaucoup la portée de leur lourde admiration. Quant à moi, on me donne Watt tout nu, je l’aimerais mieux habillé par Benvenuto Cellini ». Voir aussi cet article sur ce voyage en Belgique.

Et voici Paul Verlaine dans La Bonne chanson (1869) :

« Le paysage dans le cadre des portières

Court furieusement, et des plaines entières

Avec de l’eau, des blés, des arbres et du ciel

Vont s’engouffrant parmi le tourbillon cruel

Où tombent les poteaux minces du télégraphe

Dont les fils ont l’allure étrange d’un paraphe ».

La perception du paysage est effectivement modifiée : « L’ancienne approche du cadre extérieur n’est donc plus d’actualité. Celle-ci impliquerait une perception du proche et du lointain, un certain regard porté sur chaque chose, une appréciation des distances à partir d’éléments pris comme repères. Les premiers plans se volatilisant dans la vitesse, c’en est fini de ce mode de découverte. Celui qui s’attacherait à détailler le cadre de la voie s’exposerait, selon les médecins, à de violents maux de tête » (Marc Desportes). Le paysage vu du train n’est donc plus le proche, mais le lointain, et cette nouvelle forme de vision impose le terme de « panorama ». Victor Hugo s’y fera d’ailleurs, et lors de son voyage en Allemagne, son expérience du train est bien assagie : « Mayence et Francfort, comme Versailles et Paris, ne sont plus aujourd’hui qu’une même ville. Au moyen âge il y avait entre les deux cités huit lieues, c’est-à-dire deux journées ; aujourd’hui cinq quarts d’heure les séparent, ou plutôt les rapprochent. Entre la ville impériale et la ville électorale, notre civilisation a jeté ce trait d’union qu’on appelle un chemin de fer. Chemin de fer charmant, qui côtoie le Mein par instants, qui traverse une verte, riche et vaste plaine, sans viaducs, sans tunnels, sans déblais ni remblais, avec de simples assemblages de bois sous les rails ; chemin de fer que les pommiers ombragent paternellement ainsi qu’un sentier de village ; qui est livré, sans fossés ni grilles, de plain-pied, à la bonhomie saturnienne des gamins allemands, et tout le long duquel il semble qu’une main invisible vous présente l’un après l’autre les vergers, les jardins et les champs cultivés, les retirant ensuite en hâte et les enfonçant pêle-mêle au fond du paysage comme des étoffes dédaignées par l’acheteur » (Le Rhin, 1842, chapitre XXIII).

L’immobilisation du voyageur en train surpasse celle du voyageur en diligence : « Un parcours en cheval ou en voiture permettait au voyageur de faire halte où bon lui semblait, à tout moment. […] Lancé à vive allure sur ses rails, le train, lui, n’offre plus la possibilité d’hésiter, de ralentir, d’esquisser un changement de direction, de dévier son chemin vers la butte, la rivière, le bosquet aperçus au loin, ou tout simplement de marquer une pause. […] Ce n’est pas seulement le fait d’être emporté qui frappe, mais cette impression que plus rien ne résiste à la force mécanique. Les tranchées donnent la sensation au voyageur de s’enfoncer sans résistance dans le flanc des collines selon un ample mouvement. Finie, cette progression qui sonnait comme une lutte gagnée à chaque instant, disparus, ces indices qui la matérialisaient, qu’il s’agisse de la fatigue des chevaux ou de ces petits détails que l’on se plaisait à relever au bord de la route » (op. cit., p. 151).

Quant au regard inverse du train depuis l’extérieur, on ne peut pas oublier le passage de La Bête humaine d’Émile Zola (1890), le moment où Jacques Lantier est témoin du meurtre depuis le bord de la voie :

« Jacques vit d’abord la gueule noire du tunnel s’éclairer, ainsi que la bouche d’un four, où des fagots s’embrasent. Puis, dans le fracas qu’elle apportait, ce fut la machine qui en jaillit, avec l’éblouissement de son gros œil rond, la lanterne d’avant, dont l’incendie troua la campagne, allumant au loin les rails d’une double ligne de flamme. Mais c’était une apparition en coup de foudre : tout de suite les wagons se succédèrent, les petites vitres carrées des portières, violemment éclairées, firent défiler les compartiments pleins de voyageurs, dans un tel vertige de vitesse, que l’œil doutait ensuite des images entrevues. Et Jacques, très distinctement, à ce quart précis de seconde, aperçut, par les glaces flambantes d’un coupé, un homme qui en tenait un autre renversé sur la banquette et qui lui plantait un couteau dans la gorge, tandis qu’une masse noire, peut-être une troisième personne, peut-être un écroulement de bagages, pesait de tout son poids sur les jambes convulsives de l’assassiné. Déjà, le train fuyait, se perdait vers la Croix-de-Maufras, en ne montrant plus de lui, dans les ténèbres, que les trois feux de l’arrière, le triangle rouge.

Cloué sur place, le jeune homme suivait des yeux le train, dont le grondement s’éteignait, au fond de la grande paix morte de la campagne. Avait-il bien vu ? et il hésitait maintenant, il n’osait plus affirmer la réalité de cette vision, apportée et emportée dans un éclair. Pas un seul trait des deux acteurs du drame ne lui était resté, vivace. La masse brune devait être une couverture de voyage, tombée en travers du corps de la victime. Pourtant, il avait cru d’abord distinguer, sous un déroulement d’épais cheveux, un fin profil pâle. Mais tout se confondait, s’évaporait, comme en un rêve. Un instant, le profil, évoqué, reparut ; puis, il s’effaça définitivement. Ce n’était sans doute qu’une imagination. Et tout cela le glaçait, lui semblait si extraordinaire, qu’il finissait par admettre une hallucination, née de l’affreuse crise qu’il venait de traverser. »

En 1928, dans Propos sur le bonheur, le philosophe Alain, de son vrai nom Émile-Auguste Chartier, (1868-1951), nous propose ces deux « propos » sur le train et la vitesse, en forme d’éloge de la lenteur et du Carpe diem.

« Vitesse »

« J’ai vu une des nouvelles locomotives de l’Ouest, plus longue encore, plus haute, plus simple que les autres ; les rouages en sont finis comme ceux d’une montre ; cela roule presque sans bruit ; on sent que tous les efforts y sont utiles et tendent tous à une même fin ; la vapeur ne s’en échappe point sans avoir usé sur les pistons toute l’énergie qu’elle a reçue du feu ; j’imagine le démarrage aisé, la vitesse régulière, la pression agissant sans secousse, et le lourd convoi glissant de deux kilomètres en une minute. Au reste le tender monumental en dit long sur le charbon qu’il faudra brûler.

Voilà bien de la science, bien des plans, bien des essais, bien des coups de marteau et de lime. Tout cela pourquoi ? Pour gagner peut-être un quart d’heure sur la durée du voyage entre Paris et Le Havre. Et que feront-ils, les heureux voyageurs, de ce quart d’heure si chèrement acheté ? Beaucoup l’useront sur le quai à attendre l’heure ; d’autres resteront un quart d’heure de plus au café et liront le journal jusqu’aux annonces. Où est le profit ? Pour qui est le profit ?

Chose étrange, le voyageur, qui s’ennuierait si le train allait moins vite, emploiera un quart d’heure, avant le départ ou après l’arrivée, à expliquer que ce train met un quart d’heure de moins que les autres à faire le parcours. Tout homme perd au moins un quart d’heure par jour à tenir des propos de cette force, ou à jouer aux cartes, ou à rêver. Pourquoi ne perdrait-il pas aussi bien ce temps-là en wagon ?

Nulle part on n’est mieux qu’en wagon ; je parle des trains rapides. On y est fort bien assis, mieux que dans n’importe quel fauteuil. Par de larges baies on voit passer les fleuves, les vallées, les collines, les bourgades et les villes ; l’œil suit les routes à flanc de coteau, des voitures sur ces routes, des trains de bateaux sur le fleuve ; toutes les richesses du pays s’étalent, tantôt des blés et des seigles, tantôt des champs de betteraves et une raffinerie, puis de belles futaies, puis des herbages, des bœufs, des chevaux. Les tranchées font voir les couches du terrain. Voilà un merveilleux album de géographie, que vous feuilletez sans peine, et qui change tous les jours, selon les saisons et selon le temps. On voit l’orage s’amasser derrière les collines et les voitures de foin se hâter le long des routes ; un autre jour les moissonneurs travaillent dans une poussière dorée et l’air vibre au soleil. Quel spectacle égale celui-là ?

Mais le voyageur lit son journal, essaie de s’intéresser à de mauvaises gravures, tire sa montre, bâille, ouvre sa valise, la referme. À peine arrivé, il hèle un fiacre, et court comme si le feu était à sa maison. Dans la soirée, vous le retrouverez au théâtre ; il admirera des arbres en carton peint, des fausses moissons, un faux clocher ; de faux moissonneurs lui brailleront aux oreilles ; et il dira, tout en frottant ses genoux meurtris par l’espèce de boîte où il est emprisonné : « Les moissonneurs chantent faux ; mais le décor n’est pas laid. »

2 juillet 1908

Patience

« Quand je vais prendre le train, j’entends toujours des gens qui disent : « Vous n’arrivez qu’à telle heure. Comme ce voyage est long et ennuyeux ! » Le mal est qu’ils le croient ; et c’est là que notre stoïcien aurait dix fois raison quand il dit : « Supprime le jugement, tu supprimes le mal. »

Si l’on regardait les choses autrement, on serait conduit à considérer un voyage en chemin de fer comme un des plaisirs les plus vifs. Si l’on ouvrait quelque panorama où l’on verrait les couleurs du ciel et de la terre et la fuite des choses comme sur une grande roue dont le centre serait au fond de l’horizon, si l’on donnait un tel spectacle, tout le monde voudrait l’avoir vu. Et si l’inventeur réalisait aussi la trépidation du train et tous les bruits du voyage, cela paraîtrait encore plus beau.

Or toutes ces merveilles, dès que vous montez en chemin de fer, vous les avez gratis ; oui, gratis car vous payez pour être transporté, non pour voir des vallées, des fleuves et des montagnes. La vie est pleine de ces plaisirs vifs, qui ne coûtent rien, et dont on ne jouit pas assez. Il faudrait des écriteaux dans toutes les langues et un peu partout, pour dire : « Ouvrez les yeux, prenez du plaisir. »

À quoi vous répondez : « Je suis voyageur, non spectateur. Une affaire importante veut que je sois ici ou là, le plus tôt que je pourrai. C’est à cela que je pense ; je compte les minutes et les tours de roue. Je maudis ces arrêts et ces employés indolents qui poussent les malles sans passion. Moi je pousse les miennes en idée ; je pousse le train ; je pousse le temps. Vous dites que c’est déraisonnable, et moi je dis que c’est naturel et inévitable, si l’on a un peu de sang dans les veines. »

Assurément il est bon d’avoir du sang dans les veines ; mais les animaux qui ont triomphé sur cette terre ne sont pas les plus colériques ; ce sont les raisonnables, ceux qui gardent leur passion pour le juste moment. Ainsi le terrible escrimeur ce n’est pas celui qui frappe du pied la planche et qui part avant de savoir où il ira ; c’est ce flegmatique qui attend que le passage soit ouvert et qui y passe soudain comme une hirondelle. De même, vous qui apprenez à agir, ne poussez pas votre wagon, puisqu’il marche sans vous. Ne poussez pas le majestueux et imperturbable temps qui conduit tous les univers ensemble d’un instant à un autre instant. Les choses n’attendent qu’un regard pour vous prendre et vous porter. Il faudrait apprendre à être bon et ami pour soi-même. »

11 décembre 1910

Le Pont sur la Drina

On retrouve à la fois une dromographie et une critique de la vitesse encore plus acerbe que celle d’Alain, dans cette page du Pont sur la Drina (1945), d’Ivo Andric, dont on pourrait transposer la conclusion à notre époque de folie d’un « progrès » qui profite du covidisme pour emporter avec lui toutes nos libertés que l’on croyait chéries.

« À l’automne de cette même année débuta la construction du chemin de fer. C’était une entreprise de plus grande envergure et de plus longue haleine. À vrai dire, à première vue, cela n’avait aucun rapport avec le pont. Mais ce n’était qu’une apparence.

C’était cette ligne à voie étroite que dans les articles de journaux et la correspondance officielle on appelait « le chemin de fer oriental ». Elle devait relier Sarajevo à la frontière de la Serbie à Vardište, et à la frontière du Sandažk turc de Novi Pazar à Uvce. Elle devait traverser Višegrad qui en constituait la gare principale.

Dans le monde entier, on parla beaucoup, et on y consacra de nombreux textes, de l’importance politique et stratégique de cette ligne, de l’annexion imminente de la Bosnie et de l’Herzégovine, des objectifs à long terme de l’Autriche-Hongrie, à travers le Sandažk et en direction de Salonique, et de tous les problèmes complexes que cela soulevait. Mais ici, dans la ville, tout se présentait encore sous un jour inoffensif, attrayant même – de nouveaux entrepreneurs, une nouvelle foule d’ouvriers, de nouvelles sources de profit pour beaucoup.

Cette fois-ci, tout se faisait à grande échelle. Quatre années furent nécessaires pour mener à bien la construction de cette ligne de cent soixante-six kilomètres, sur laquelle se trouvaient une centaine de ponts et de viaducs, environ cent trente tunnels, et qui coûta à l’État soixante-quatorze millions de couronnes. Les gens prononçaient ce grand nombre de millions en regardant au loin dans le vague, comme s’ils essayaient en vain d’y distinguer cette montagne d’argent qui échappait à tout calcul et à toute analyse : « Soixante-quatorze millions ! » s’exclamaient de nombreux habitants de Višegrad sans hésiter et d’un air entendu, comme si on les leur avait comptés un à un sur la paume de la main. En effet, même dans cette bourgade perdue où la vie dans les deux tiers de ses manifestations était encore tout à fait orientale, les gens étaient déjà devenus esclaves des chiffres et croyaient aux statistiques. « Soixante-quatorze millions. » « Un peu moins d’un demi-million, exactement quatre cent quarante-cinq mille sept cent quatre-vingt-deux virgule douze couronnes, par kilomètre. » Ainsi se gargarisait-on de grands chiffres, sans en devenir pour autant ni plus riches ni plus intelligents.

Pendant la construction de la voie ferrée, les gens sentirent pour la première fois qu’il n’était plus question de gagner de l’argent aussi facilement, sans prendre le moindre risque ni se faire de souci, qu’au cours des premières années de l’occupation. Les derniers temps déjà, les prix des denrées et des produits de première nécessité avaient fait des bonds. Ils grimpaient, mais ne redescendaient jamais, grimpant au contraire de nouveau quelque temps après. Certes, on gagnait de l’argent et les salaires journaliers étaient élevés, mais ils restaient toujours vingt pour cent au moins inférieurs aux besoins réels. C’était un jeu sournois et infernal qui empoisonnait de plus en plus la vie des gens, mais contre lequel on ne pouvait rien, car il se jouait quelque part au loin, à ces mêmes sources mystérieuses et inconnues d’où provenaient, les premières années, tous les bienfaits. De nombreux commerçants et de petits patrons qui s’étaient enrichis au tout début de l’occupation, quinze ou vingt ans plus tôt, étaient maintenant pauvres et leurs fils travaillaient pour le compte d’autrui. Certes, il y avait de nouveaux riches, mais leur fortune leur glissait aussi entre les doigts comme du vif-argent, tel un sortilège qui laisse l’homme les mains vides et l’honneur entaché. Il apparaissait de plus en plus évident que le profit et la vie facile qu’il engendre ont leur revers, que l’argent et celui qui le possède ne sont que la mise dans un grand jeu capricieux dont personne ne connaît toutes les règles ni ne peut prévoir l’issue. Et sans le savoir, nous y prenons tous part, avec un enjeu plus ou moins important, mais tous avec des risques permanents.

À l’été de la quatrième année, le premier train traversa la ville, décoré de branchages et de drapeaux. Ce fut une grande fête populaire. Les ouvriers se virent offrir un repas arrosé de tonneaux de bière. Les ingénieurs se firent photographier près de la première locomotive. Le voyage fut gratuit ce jour-là. (« Un jour gratis, et des siècles contre monnaie », répétait Ali hodja en se moquant de ceux qui avaient pris ce premier train.)

Maintenant seulement que la voie ferrée était terminée et commençait à fonctionner, on comprenait quel effet cela aurait pour le pont, pour son rôle dans la vie de la cité et son avenir en général. La voie suivait la Drina en aval, contournait la ville en descendant, au creux de la roche, la colline de Mejdan et rejoignait la plaine, au niveau des dernières maisons, sur la rive du Rzav. C’est là que se trouvait la gare. Toute la circulation, celle des voyageurs comme celle des marchandises, vers Sarajevo et, au-delà, vers les autres régions occidentales restait désormais sur la rive droite de la Drina. La rive gauche, et avec elle le pont, devint de plus en plus morte. Le pont n’était plus emprunté que par les gens venant des villages situés sur la rive gauche de la Drina, des paysans avec leurs petits chevaux surchargés et leurs voitures à bœufs, ou leurs attelages de chevaux qui apportaient des forêts lointaines le bois à la gare.

La route qui, à partir du pont, grimpait vers le Semeć en passant par la Lijeska et menait, par le Glasinac et la Romanija, à Sarajevo, sur laquelle résonnaient jadis les chants des cochers et les grelots des chevaux de roulage, fut peu à peu envahie par les herbes et par cette fine mousse verte qui accompagne la lente agonie des chemins et des édifices. On ne partait plus en voyage par le pont, on ne le traversait plus pour faire un bout de route avec ceux qui partaient, on ne se faisait plus ses adieux sur la kapia, en vidant du haut de sa monture le verre de rakia « pour la route ».

Les voituriers, les chevaux, les carrioles bâchées et les petits fiacres démodés dans lesquels on se rendait naguère à Sarajevo se retrouvèrent sans travail. Le voyage ne durait plus deux jours entiers, avec une halte à Rogatica, comme jusqu’alors, mais en tout et pour tout quatre heures. C’étaient des chiffres qui laissaient pantois, et les gens les alignaient sans réfléchir, calculant avec excitation les profits et les économies que permettait la vitesse. On regardait comme des phénomènes les premières personnes qui, parties le matin à Sarajevo pour y régler quelque affaire, en revenaient le soir même.

Ali hodja faisait exception, aussi méfiant, têtu, catégorique et « pas comme les autres » que d’habitude. À ceux qui se vantaient de la vitesse avec laquelle ils réglaient maintenant leurs affaires et calculaient ce qu’ils économisaient en temps, en fatigue et en argent, il répondait avec aigreur que l’important n’était pas d’économiser le plus de temps possible, mais de savoir que faire du temps ainsi économisé ; si c’était pour l’utiliser à mauvais escient, mieux valait ne pas en avoir. Il essayait de démontrer que l’important pour l’homme n’était pas d’aller vite, mais de savoir où il allait et pour quoi y faire, et que, par conséquent, la vitesse ne représentait pas toujours un avantage.

— Si c’est en enfer que tu vas, mieux vaut y aller lentement, disait-il d’un ton amer à un jeune commerçant. Tu es un imbécile si tu t’imagines que les Autrichiens ont dépensé de l’argent et mis en place cette machine uniquement pour que toi, tu puisses voyager et régler tes affaires plus rapidement. Tu ne vois qu’une chose, c’est que tu te déplaces vite, mais tu ne te demandes pas ce que cette machine transporte, dans un sens comme dans l’autre, en dehors de toi et de tes semblables. Ça, tu n’arrives pas à le faire entrer dans ta petite tête. Voyage, mon brave, voyage où tu voudras, mais j’ai bien peur qu’un jour ou l’autre ces voyages ne te retombent sur le nez. Un jour viendra où les Autrichiens te transporteront là où tu n’auras nullement envie d’aller et où tu n’aurais jamais eu l’idée de te rendre. »

Record de vitesse sur rail

Le record de vitesse sur rail n’a plus rien à voir avec ces vitesses du XIXe siècle, et pourtant nous éprouvons moins de sensation de vitesse, sans doute grâce au progrès des infrastructures : remplacement des traverses en bois par des traverses en béton ; pose de long rail soudé, qui élimine le « tic-tic » des anciens rails de 18 à 36 mètres de long avec joints de dilatation, mais qui pose des problèmes d’exploitation lors des grands froids (rétractation du métal) ou des canicules (expansion du métal), ce qui explique le ralentissement du trafic lors de la canicule en juillet 2019, car les rails subissaient un flambage dû à la forte chaleur. Hartmut Rosa montre par un schéma emprunté à David Harvey le rétrécissement du monde depuis l’ère moderne.

Le projet « Hyperloop », actuellement en phase d’essais, est censé écraser la différence entre automobile, train et avion, avec une propulsion de capsules dans des tubes en dépressurisation, avec des procédés techniques divers. Un premier essai avec passagers a été claironné de façon très publicitaire par la presse le 9 novembre 2020. On peut trouver le germe de cette idée dans une nouvelle de Jules Verne, La Journée d’un journaliste américain en 2889.

Le cheval et le chemin de fer dans les arts, du romantisme au futurisme

Je n’ai pas la prétention de retracer toute l’histoire de la représentation du cheval depuis Lascaux, mais seulement les évolutions modernes. Dix ans avant son Derby d’Epsom, Théodore Géricault, qui était un passionné, avait donné un Officier de chasseurs à cheval de la garde impériale chargeant (1812), bien plus réaliste même s’il témoigne d’une vision épique héritée du Bonaparte franchissant le Grand-Saint-Bernard (1801) de Jacques-Louis David, avec ce détail des soldats qui avancent sous les pieds du grand homme, remplacé chez Géricault par la guerre qui fait rage entre les pattes du cheval. Le cheval constitue ici une allégorie du monde en marche chevauché par un grand homme ou un simple officier de chasseurs les doigts dans le nez, genre le progrès est en marche, t’inquiète, on maîtrise.

On comparera bien entendu au non moins célèbre pendant réaliste de la même scène, Bonaparte franchissant les Alpes (1848) de Paul Delaroche, qui fait davantage penser à notre Victor Hugo ballotté par son dada dans les Pyrénées qu’au héros épique de David ! Quant au chemin de fer, Marc Desportes évoque dans son livre la catastrophe ferroviaire de Meudon, immortalisée par un tableau d’un peintre inconnu dont le prénom ne nous est pas donné, trouvé dans l’article de Wikipédia : Catastrophe ferroviaire entre Versailles et Bellevue le 8 mai 1842, A. Provost (1834-1855). Il s’agit sans doute d’un des premiers tableaux ferroviaires.

Joseph Mallord William Turner (1775-1851), suivra en 1844 avec Pluie, Vapeur et Vitesse (présent sur la liste du BO), un tableau étonnant qu’il faut regarder en format très agrandi (sur le site de la National Gallery par exemple, mais aussi Wikipédia). On sait tous les détails : il s’agit du passage de la Tamise sur le Maidenhead Railway Bridge, construit entre 1837 et 1839, considéré à l’époque comme une prouesse architecturale, à cause des deux longues arches de sa structure, les plus plates jamais construites (39 mètres de long sur 7 de haut). La locomotive représentée était la Firefly Class qui avait battu un record de vitesse en 1840 avec une vitesse moyenne de 80 km/h. Turner était donc au top de la modernité, alors qu’il approchait les 70 ans. Si l’on scrute très attentivement une version très agrandie, on distingue un léporidé qui court à l’avant du train dans le coin inférieur droit. La vie bat son plein en arrière-plan, mais aussi à gauche, où l’on distingue sur la rive des personnes qui dansent, et une barque sur l’eau. Tout cela représente l’ancien monde, menacé par la machine qui défie la vision classique. En 1838, Turner avait déjà rendu hommage à la machine à vapeur avec Le Dernier Voyage du Téméraire qui représente un navire de la bataille de Trafalgar, tracté par un remorqueur à vapeur qui crache feu & fumée, tout un symbole !

Les peintres impressionnistes ont eu plus de mal avec les chevaux qu’avec les trains, comme en atteste Les Courses à Longchamp d’Édouard Manet ou Nice, souvenir de la promenade des Anglais de Henri de Toulouse-Lautrec. En fait ces peintres donnent l’impression du mouvement par leur coup de pinceau, mais sur des sujets statiques ou animés d’un mouvement régulier, de vibrations. Des tableaux peu connus de Claude Monet : Le Pont de chemin de fer à Argenteuil & Train dans la campagne ou de Renoir, Pont de chemin de fer à Chatou n’utilisent le train que comme un accessoire pittoresque (voir l’étude d’Ivan Jablonka « Le chemin de fer dans le paysage français »). La Gare Saint-Lazare (1877) du même Claude Monet est par contre fort célèbre. C’est en fait une série de 12 toiles réalisées la même année, mais le peintre ne met pas du tout l’accent sur la vitesse, sauf peut-être dans La Tranchée des Batignolles. Deux ans auparavant, du même Monet, Train dans la neige rappelle le tableau de Turner (on dirait la même machine).

En ce qui concerne le passage du cheval au cheval-vapeur automobile, l’aquarelle « Perdus ! » de Louis Rémy Sabattier tirée de L’Illustration (1906), que j’ai incluse dans un sujet de BTS spécial coronavirus est très parlante. On distingue à l’arrière-plan le cheval de labour traditionnel avec son harnais, et au premier plan, la voiture rutilante et ses passagers engoncés dans des vêtements et accessoires futuristes pour l’époque, aux prises avec lunettes et carte routière, que la technologie rend infirmes, ce qui confirme la prescience de Buffon, selon laquelle l’usage de tout ce qui est extérieur à l’homme pour se mouvoir handicape celui-ci (cf. supra).

Une page de Marcel Proust citée par Marc Desportes évoque la différence entre l’automobile et le chemin de fer dans l’appropriation du paysage :

« Il peut sembler que mon amour pour les féériques voyages en chemin de fer aurait dû m’empêcher de partager l’émerveillement d’Albertine devant l’automobile qui mène, même un malade, là où il veut, et empêche – comme je l’avais fait jusqu’ici – de considérer l’emplacement comme la marque individuelle, l’essence sans succédané des beautés inamovibles. Et sans doute cet emplacement, l’automobile n’en faisait pas comme jadis le chemin de fer, quand j’étais venu de Paris à Balbec, un but soustrait aux contingences de la vie ordinaire, presque idéal au départ et qui le restant à l’arrivée, à l’arrivée dans cette grande demeure où n’habite personne et qui porte seulement le nom de la ville, la gare, a l’air d’en promettre enfin l’accessibilité comme elle en serait la matérialisation. Non, l’automobile ne nous menait pas ainsi féériquement dans une ville que nous voyions d’abord dans l’ensemble que résume son nom, et avec les illusions du spectateur dans la salle. Il nous faisait entrer dans la coulisse des rues, s’arrêtait à demander un renseignement à un habitant. Mais comme compensation d’une progression si familière, on a les tâtonnements mêmes du chauffeur incertain de sa route et revenant sur ses pas, les chassés-croisés de la perspective faisant jouer un château aux quatre coins avec une colline, une église et la mer, pendant qu’on se rapproche de lui, bien qu’il se blottisse vraiment sous sa feuillée séculaire ; ces cercles, de plus en plus rapprochés que décrit l’automobile autour d’une ville fascinée qui fuyait dans tous les sens pour lui échapper et sur laquelle finalement il fonce tout droit, à pic, au fond de la vallée, où elle reste gisante à terre ; de sorte que cet emplacement, point unique que l’automobile semble avoir dépouillé du mystère des trains express, elle donne par contre l’impression de le découvrir, de le déterminer nous-même comme avec un compas, de nous aider à sentir d’une main plus amoureusement exploratrice, avec une plus fine précision, la véritable géométrie, la belle mesure de la terre. » (Sodome et Gomorrhe II, p. 394, Folio).

Mais nous voici au Futurisme, le mouvement qui se spécialise dans l’expression de la vitesse, à une époque où le cinéma et la photographie avaient déjà taillé des croupières à la peinture et à la sculpture dans ce domaine. Voici un extrait des Manifestes du Futurisme (1909) de Filippo Tommaso Marinetti :

« 11. Nous chanterons les grandes foules agitées par le travail, le plaisir ou la révolte ; les ressacs multicolores et polyphoniques des révolutions dans les capitales modernes ; la vibration nocturne des arsenaux et des chantiers sous leurs violentes lunes électriques ; les gares gloutonnes avaleuses de serpents qui fument ; les usines suspendues aux nuages par les ficelles de leurs fumées ; les ponts aux bonds de gymnastes lancés sur la coutellerie diabolique des fleuves ensoleillés ; les paquebots aventureux flairant l’horizon ; les locomotives au grand poitrail qui piaffent sur les rails, tels d’énormes chevaux d’acier bridés de longs tuyaux et le vol glissant des aéroplanes, dont l’hélice a des claquements de drapeaux et des applaudissements de foule enthousiaste ».

Et un extrait d’une pièce de théâtre intitulée Bataille de Tripoli que le même Marinetti cite dans son Manifeste technique de la littérature futuriste (1912) :

« Mais oui, vous êtes, mignonne mitrailleuse, une femme charmante, et sinistre, et divine, au volant d’une invisible cent-chevaux qui renâcle et rugit d’impatience… Et vous allez bientôt bondir dans le circuit de la mort, vers le panache écrabouillant ou la victoire ! En voulez-vous, des madrigaux pleins de grâce et de couleurs ? À votre choix, madame ! Je vous trouve semblable aussi à un tribun gesticulant dont la langue éloquente, infatigable, frappe au cœur le cercle ému des auditeurs. Vous êtes en ce moment un trépan tout-puissant qui perce en rond le crâne trop solide de cette nuit obstinée. Vous êtes aussi un laminoir d’acier, un tour électrique, et quoi encore ?… un grand chalumeau oxydrique qui brûle, cisèle et fait fondre peu à peu les pointes métalliques des dernières étoiles. »

Les tentatives des futuristes puis surréalistes pour représenter la vitesse ne sont pas des plus convaincantes. C’est le cas de ce sympathique tableau de Jean Metzinger (ci-dessus), photographié lors d’un séjour à Venise, à comparer avec Les Cyclistes (1954) d’Arpad Szenes (1897-1985), photographié au musée des Beaux-Arts de Dijon.

Marcel Duchamp réalise un Nu descendant l’escalier n°2 inspiré des travaux d’Eadweard Muybridge, notamment sa Femme descendant des escaliers (1887). À noter que la version n°1 est rarement montrée car de l’ordre de la croûte. Mais point de cheval là-dedans, ni de cheval de fer. Comment se fait-il que les artistes futuristes soient si peu célèbres comparés à leurs contemporains ? Voici une liste d’artistes futuristes réalisée par Sylvain Marengère. J’y ai repéré un tableau peu concluant intitulé Dinamica dell’azione (1939), sous-titré « Miti dell’azione, Mussolini a cavallo ». Je crois que l’idée est à l’instar du Bonaparte de David, de représenter le Duce à la conquête de l’Europe. Sans commentaire, en tout cas je ne vois guère la vitesse dans cette… œuvre. Dynamisme d’un cycliste (1913) d’Umberto Boccioni est sans doute plus convaincant, ainsi que La Charge des lanciers, qui représente une charge de cavaliers en Alsace au début de la Première Guerre mondiale, comme le montre le morceau de journal dans le coin supérieur droit du collage. La peintre russe Nathalie Gontcharova, typique du rayonnisme a aussi réalisé un Cycliste, mais il n’évoque guère la vitesse. Rien à voir, mais voici un tableau rare de Jacques-Émile Blanche (1861-1942), Entraînement de Rugby, 1930, également photographié au musée des Beaux-Arts de Dijon. Pour une fois qu’une action rapide qui ne soit pas militaire fait l’objet d’un tableau…

Bref, nous nous égarons ; revenons à nos chevaux. Lors d’un voyage à Malte, j’ai découvert un sculpteur de premier plan méconnu en dehors de son île natale et sans doute de l’Italie où il enseigna, Antonio Sciortino (1879-1947). S’il réalisa des œuvres assez classiques (et fort belles) visibles en ville, le Musée national des Beaux-arts (MUZA) de La Valette expose des œuvres futuristes exceptionnelles, que ce soit Lindbergh on eagle, dont vous verrez une photo dans mon article sur Malte, ou le fameux Speed (1937 ?), dont voici une photo. Mais il y a aussi Arab horses. Dangerous sport (1937) qui représente une cavalière armée d’une lance qui s’apprête à frapper une sorte de lion. Cette œuvre spectaculaire a été choisie pour orner une pièce commémorative de 50 € d’un programme européen. Sur ma photo, vous voyez un morceau de Arab horses derrière deux versions, plâtre et bronze, de Speed.

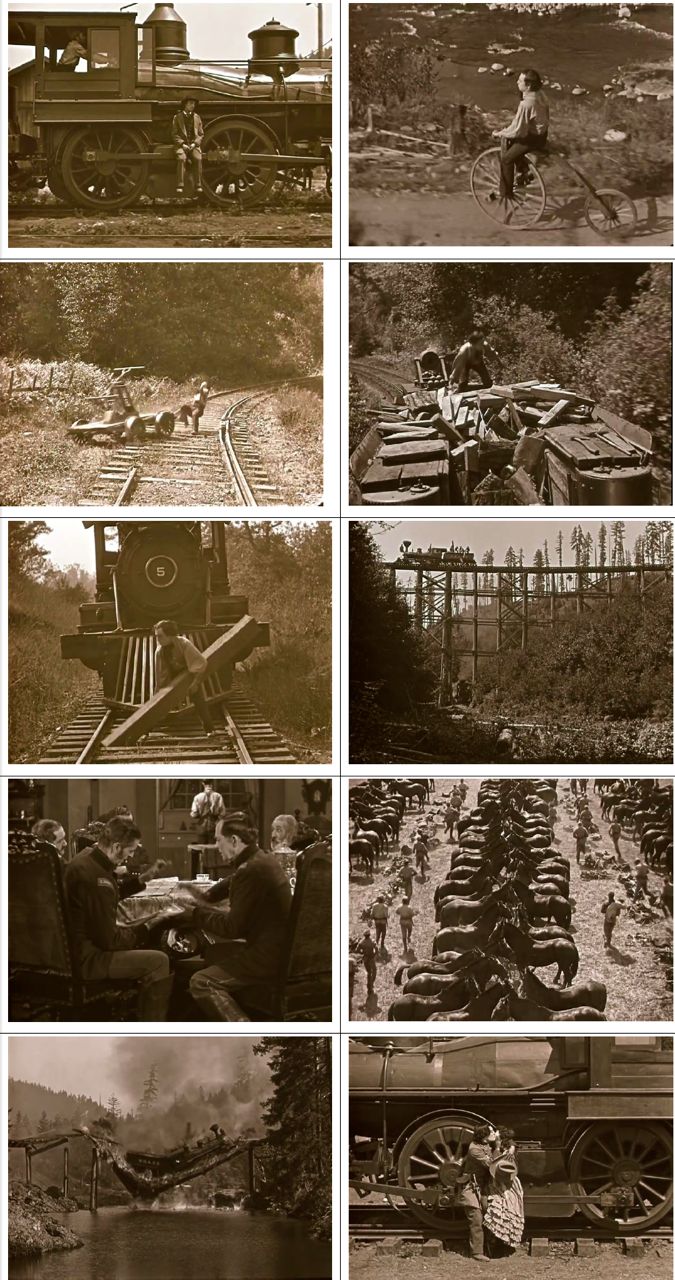

Et au cinéma ?