Accueil > Littérature en TL (terminales littéraires) > Le contexte artistique de la publication du recueil « Les Mains libres », (...)

Man Ray, Picabia, King Kong, Delaunay, Ernst, etc.

Le contexte artistique de la publication du recueil « Les Mains libres », Éluard / Man Ray

Le contexte artistique de la publication du recueil « Les Mains libres », Éluard / Man Ray

Beaubourg, MAM, Tate Gallery, etc.

samedi 31 janvier 2015

Voici un nouvel article inspiré par la programmation du recueil Les Mains libres de Paul Éluard & Man Ray pour les terminales littéraires en 2013/2015. Nous avons commencé par trois articles consacrés aux œuvres complètes de Paul Éluard avant Les Mains libres, des Mains libres à la Libération, puis de la Libération à sa mort. Puis nous avons consacré un article à Nusch, Portrait d’une muse du Surréalisme, de Chantal Vieuille ; un article à Kiki de Montparnasse, bande dessinée de Catel & Bocquet, qui porte déjà un regard sur le contexte artistique des années 1920 ; un article sur le film culte des surréalistes, Peter Ibbetson, et un autre sur les Recherches sur la sexualité. Ce présent article s’efforcera modestement d’évoquer le contexte artistique dans lequel travaillèrent nos amis surréalistes dans les années 30, et plus particulièrement l’année 1937, à partir de ce que l’on peut voir dans les musées de Paris et certains musées que j’ai pu visiter ces derniers temps, à Londres, à Hambourg, à Bogota, etc., avec en prime quelques éléments sur la musique au moment du Front populaire, sur le surréalisme et le cinéma, et sur le film King Kong, auquel un dessin du recueil fait explicitement allusion. Un ultime article sera consacré à l’Autoportrait de Man Ray.

Plan de l’article

Beaubourg

Musée d’art moderne de la ville de Paris

Musée de Saint-Denis

Musée des Beaux-Arts de Dijon

Tate Modern

Tate Britain

Kunsthalle de Hambourg

Veletržní palác de Prague, Musée De Young de San Francisco

MNAC de Barcelone & Valence

Autres éléments contextuels

Le surréalisme et le cinéma / Sade

King Kong

Au Musée National d’Art Moderne (Beaubourg)

Le Musée national d’art moderne, centre Pompidou ; Beaubourg pour les intimes, est un des plus importants musées d’art du XXe siècle, héritier du musée installé au Palais de Tokyo dans les années 1930. Précisons pour n’y plus revenir, au cas où un fonctionnaire haut placé tomberait par hasard sur cet article, que parmi les grands musées du monde, Beaubourg se caractérise par les chiottes les plus immondément dégueulasses ever in the world. Mais bouchons-nous le nez et visitons ! L’exposition permanente actuelle est divisée en deux étages. Celui qui nous intéresse le plus est le 5e, avec l’expo intitulée Modernités plurielles, présentée jusqu’au 26 janvier 2015. Au fil des salles, on rencontre bien des œuvres qui ont inspiré les surréalistes, ou produites par des surréalistes, sans oublier le contexte artistique du début du XXe siècle, car à part les surréalistes, l’histoire de l’art poursuivait son chemin de par le vaste monde dans des voies forts variées. Le musée réorganise régulièrement son exposition permanente. Évidemment, cela ne peut pas plaire à tout le monde, et de nombreux internautes déchargent leur venin sur cette présentation. Ne peuvent-ils considérer que le musée est obligé de faire des choix drastiques, étant donné l’abîme entre la place dont il dispose et le nombre de pièces qui figure dans ses collections ? Heureusement, les pièces qui ne sont pas retenues ne restent pas toutes enfermées pendant cette exposition, et les musées s’échangent des œuvres ; ainsi certaines œuvres appartenant à Beaubourg sont-elles visibles au MAM, et vice-versa, ainsi que dans d’autres musées dans le monde entier.

Œuvres importantes pour situer le contexte artistique

La première salle du niveau 5 de l’exposition permanente (le vingtième siècle jusqu’en 1970) présente deux œuvres frappantes de peintres peu connus : Europe d’Ismaël de la Serna (1898-1968), qui nous rappelle le contexte de la montée du fascisme, délibérément écarté des Mains libres, et Les Quatre races (1928) d’Amédée Ozenfant (1886-1966), tableau d’une facture originale dont une photographie ne peut rendre compte, sauf à fixer un détail en gros plan pour montrer la facture. Plus loin, Le Jet de sang (1936) d’André Masson (1896-1986) est « une allégorie de l’impuissance de l’homme devant la violence déchaînée, qui rappelle les violences de la guerre civile » (Wikipédia). Dans le même registre, Espagne d’Edmond Küss (1902-1970) est beaucoup plus violent, avec ce cadavre de femme écartelée qui crève l’écran au premier plan ; et l’on peut supposer que les femmes maltraitées, découpées en morceaux, dans le recueil de Man Ray et Éluard, soient à relier au contexte politique. C’était tout à fait dans le goût des années 30, si l’on en croit ce post, consacré surtout à des photos de l’Affaire du Dahlia noir (1947), avec des parallèles artistiques. Plusieurs salles évoquent des courants artistiques contemporains ou antérieurs au surréalisme. Beaubourg a souhaité mettre l’accent sur des courants méconnus en France (voir cet article), que ce soit l’indigénisme des années 20, l’anthropophagisme (salle 17), etc. Ce dernier courant est symbolisé par le Manifeste anthropophage (1928), de Oswald de Andrade (1890-1954), dont on trouvera une traduction sur ce site. Dans cette mouvance, Joaquín Torres García (1874-1949) a peint en 1937 Composition universelle, dont on trouve facilement sur Internet des exploitations pédagogiques pour les petites classes. Ce peintre avait fait partie d’un groupe éphémère, Cercle et Carré, qui réunit en 1929, des artistes désireux de se démarquer du surréalisme. Les courants plus connus sont bien représentés, le futurisme par exemple, mais peu de traces du précisionnisme, un modeste courant américain des années 1920 qui a peut-être influencé Man Ray à ses débuts, si ce n’est deux œuvres de Alexandre Hogue (1898-1994), Oil in the sandhills (1944) et Drought survivors (1936, témoignage sur le dust bowl), classés plutôt dans le « réalisme régionaliste », mais d’une facture proche du précisionnisme. En 1936 était fondé à New York le AAA, American Abstract Artists. Le groupe qu’a fréquenté le jeune Man Ray, c’est en fait le « groupe des Huit », ainsi que de l’« école de la poubelle », ou Ashcan School, dont le leader était Robert Henri, mais ces artistes ne sont pas représentés à Beaubourg. Un tableau de Francis Picabia, Udnie, est classé dans le « futurisme international » (salle 5). De Vassily Kandinsky, retenons Deux points verts (1935), œuvre composée d’huile et de sable sur toile, comme le fit Picasso avec par exemple son Vieux marc de 1913 exposé au MAM, et Composition IX (1936), qui présente sur le côté gauche une succession de 7 chiffres huit. De Lasar Segall (1891-1957), un tableau de 1937 Un atelier de peintre avec une accordéoniste évoque l’atmosphère artistique de l’époque ; cet artiste cosmopolite ayant d’ailleurs vécu à Paris une partie de sa vie. De Tamara de Lempicka, la célèbre Jeune fille en vert (1930) nous plonge dans les années folles, l’atmosphère bisexuelle proche de celle dans laquelle évoluait Man Ray, sinon Éluard, et aussi dans l’art déco, qui doit son nom à l’Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes de 1925. Deux salles sont consacrées à l’art déco, desquelles on retiendra Joséphine Baker IV (1928), sculpture en fil de fer d’Alexander Calder (1898-1976). Trois œuvres de Léonard Foujita sont présentées : Nu (1925), dont on se demande si le modèle est Kiki ; L’Amitié (1929) et Mon intérieur, Paris (1922), qui inclut la mise en abyme de gravures populaires. Le scandaleux Alfred Courmes (1898-1993) propose un Saint-Sébastien (1934), une des rares œuvres présentant la nudité masculine de façon aussi provocatrice que les surréalistes avaient l’habitude de présenter la nudité féminine.

Œuvres plus directement liées au surréalisme ou à Man Ray et Paul Éluard

– Portrait prémonitoire de Guillaume Apollinaire (1914), de Giorgio De Chirico (1888-1978). Ce tableau a été offert à Paul Éluard par l’artiste. Il a suscité l’intérêt des surréalistes pour plusieurs raisons, notamment son aspect prémonitoire (un cercle blanc sur la tempe d’Apollinaire avant que celui-ci ne soit atteint par un éclat d’obus à cet endroit ; le tableau s’intitulait d’abord Homme-cible). Sa composition symboliste apparentée au collage fait du tableau une énigme.

– Ubu Imperator (1923) de Max Ernst, a également appartenu à Paul Éluard, qui l’a acquise lors de son séjour auprès du peintre. C’est une œuvre fondatrice du surréalisme en peinture.

– Buste de femme rétrospectif de Salvador Dali (1904-1989) date de 1933, et on en rencontre des tirages postérieurs dans de nombreux musées à travers le monde. J’en ai photographié un récemment au musée Botero à Bogota, que je ne vous ferai pas l’outrage de présenter ici (voyez la photo de vignette de cet article). Il s’agit d’un collage-assemblage composé d’un buste qui rappelle le goût des surréalistes pour les mannequins (La « rue surréaliste » mise en place au sein de l’exposition surréaliste de 1938, photographiée par Man Ray et par Raoul Ubac), d’une baguette de pain au sens symbolique (eucharistie), d’épis de maïs, d’un encrier représentant l’Angélus de Millet, etc. Voir les explications de Thierry Dufrêne. Le centre Pompidou ne possède pas d’exemplaire de la fameuse Vénus de Milo à tiroirs (1936), qui suggère le lien vers l’inconscient, et rappelle l’influence de la psychanalyse sur le surréalisme.

– L’Œil cacodylate (1921) de Francis Picabia (1879-1953) est un témoignage des années folles. Un zona ophtalmique suggéra ce dessin à l’artiste, qui demanda à ses amis de le signer ; tableau qui resta longtemps exposé au cabaret Le Bœuf sur le toit.

– De Picabia itou, L’Adoration du veau (1941) est intéressant à plus d’un titre. Picabia s’est inspiré d’un collage du photographe Erwin Blumenfeld (1897-1969) intitulé Autoportrait avec un masque, Le Minotaure ou Le Dictateur. Picabia démultiplie les mains, et s’amuse du mot « minotaure », allusion à André Breton, qui se comporte en dictateur surréaliste (voir cet article). On pense évidemment au chef-d’œuvre de Charlie Chaplin Le Dictateur (1940). La position des mains sur la photo de Blumenfeld me fait penser au dessin de Man Ray « Le temps qu’il faisait le 14 mars » (p. 75).

– Sarah Lipska (1882-1973) a réalisé un Masque de femme (1936-1937) en résine synthétique, dont le modèle est Luisa Casati, la marquise dont Man Ray a réalisé une fameuse photo.

– Beaubourg possède le Portrait du Comte Saint-Génois d’Anneaucourt de Christian Schad, à comparer à l’Autoportrait de la Tate Modern (cf. infra). L’occasion de s’intéresser à la Nouvelle Objectivité, ce mouvement contemporain de l’émergence du surréalisme.

– Un film d’Eugène Deslaw, La Marche des machines (1928), projeté dans le cadre de cette présentation, est dans la même veine que les films expérimentaux de Man Ray (voir cet article).

– Une photo sans titre de Jacques-André Boiffard (1902-1961), appelée « Homme cagoulé » (1930), nous met sur la piste des penchants sadiens de Man Ray. Boiffard, médecin qui retourna à la médecine après une rupture avec Breton et une collaboration avec Georges Bataille, fut un photographe surréaliste, et collabora avec Man Ray, notamment en tant que cameraman.

– Rythme sans fin (1934) ou Rythme (1938) de Sonia Delaunay (1885-1979) nous mettent sur la piste des artistes qui, dans le sillage des Delaunay, participèrent aux commandes artistiques pour l’exposition de 1937, et pour le salon des Tuileries en 1939, comme Auguste Herbin, André Lhote, Léopold Survage et Jacques Villon. À la Tate Modern, on trouve sous le même titre Endless rythme, un tableau proche de Robert Delaunay (1885-1941). Il est étonnant que, sauf erreur, Éluard n’ait jamais collaboré avec les Delaunay. Nous en reparlerons ci-dessous avec les œuvres exposées au MAM, mais ces Rythmes sont à rapprocher du dessin « Les mains libres » dans notre recueil, avec son évocation de l’infini.

– Les Lignes de la main (1935) de Marcel Gromaire nous permet d’évoquer la « Querelle du Réalisme » provoquée par Louis Aragon. En 1935, Aragon a mené, auprès des artistes qui ont voulu y répondre, pour la plupart des artistes engagés, une enquête « Où va la peinture ? », pour l’Association des écrivains et artistes révolutionnaires, qu’il dirigeait alors. Aragon attendait des artistes un rattachement aux thèses du réalisme socialiste, un retour au sujet, à un « réalisme, expression conscience des réalités sociales, et partie intégrante du combat qui modifiera ces réalités ». Lire aussi à ce sujet « La Querelle du Réalisme » (1935-1936) de Nicole Racine. Le tableau de Gromaire, avec la place qu’il donne à la nudité féminine, aux mains, ainsi qu’à la cartomancie appréciée de l’auteur de « La Dame de carreau », ne peut que nous faire penser aux Mains libres. Les nécessités de l’antifascisme ont contenu les outrances de l’avant-garde, et concilié les écoles antagonistes. Le critique Franz Roh a créé l’expression « réalisme magique » dans un essai paru en 1925.

– De Man Ray soi-même, est exposé Tapestry, qui n’en dit guère plus que son titre, sauf que le motif géométrique nous fait penser aux dessins « La glace cassée » (p.24) et « L’apparition » (p. 102) du recueil Les Mains libres. Agnès Vinas a démontré dans son analyse du poème-dessin « Fil et aiguille » que « le détail des champs cultivés à gauche du dessin […] évoque […] cette « première œuvre « proto-dada » […] Il s’agit d’une tapisserie à la fois abstraite et vaguement figurative ». En effet, la photo (mais sur place, c’est autre chose, car l’original a dû pâlir), révèle une sorte de silhouette je dirai proto-pixellisée… Par un mystère que je ne m’explique pas, la photo révèle des formes plus contrastées que celles qu’on peut identifier à l’œil nu.

– Arrangement de formes (1917) date de la période américaine de Man Ray, avant son arrivée à Paris. Selon la notice du musée, le tableau témoigne de « la complicité établie par Man Ray, dès 1915, avec Francis Picabia et Marcel Duchamp, à New York […] ; il ne tarde pas à adopter, non seulement le vocabulaire formel mécaniste, ou plutôt « mécanomorphique » (suivant le terme de Picabia) qui définira Dada-New York, mais aussi l’esprit nouveau de dérision et de détachement de toute convention picturale, dont Marcel Duchamp lui montre l’exemple ». Il s’agit d’« une simple esquisse à l’huile sur carton, et comme bâclée, improvisée : Man Ray se moque, et se moquera toujours, de l’idée de « chef-d’œuvre ». Distance de l’artiste d’avec son œuvre, avec une facture rapide et anonyme, arrangement fantaisiste de formes mécaniques (deux roues à engrenages), évoquées pour elles-mêmes, sans référent et presque abstraites : une telle désinvolture dénonce l’absurde de tout projet figural et pictural ». La sculpture Fisherman’s idol (1927) est visible dans le cadre d’une petite exposition pour les enfants présentée en 2014 au 1er étage du musée. Il s’agit d’un « bronze moulé élaboré à partir de morceaux de liège collectés sur la plage de Biarritz » (plaquette de l’expo).

– On ne quittera pas le niveau 5 du musée sans un coup d’œil au fameux mur de l’Atelier d’André Breton reconstitué dans une salle consacrée au surréalisme.

Le niveau 4 de la collection permanente, réouvert le 2 juillet 2014, présente les œuvres contemporaines, de 1980 à nos jours, avec un renouvellement fréquent par salles. En son sein, on trouvera jusqu’au 8 septembre 2014 seulement, une petite exposition consacrée à Man Ray, Picabia et la revue « Littérature » (1922-1924). Comme son titre l’indique, il s’agit de présenter quelques œuvres en lien plus ou moins direct avec cette éphémère revue. Picabia révèle ses talents de dessinateur, qui rappellent le jeune artiste anglais Aubrey Beardsley. Une de ses peintures est exposée : Dresseur d’animaux, datée de 1923, de style très proche de La Feuille de vigne (cf. ci-dessous). Il semble que ce soit une pique contre André Breton, car la brouille était en vue, Picabia restant fidèle au dadaïsme au moment où Breton fonde le surréalisme. Je n’ai pas trouvé d’explication au fait que sur la toile, pourtant réalisée en 1923, figure en gros la date « 5 juillet 1937 », sauf sur le site de Beaubourg, qui affirme que c’est ironique, sans plus. L’expo est riche en œuvres de Man Ray, que ce soit des rayographies de 1922 extraites des Champs délicieux, ou deux négatifs sur plaques de verre de dimensions impressionnantes, d’un nu de 1922 et d’un tableau de Picasso qui figure à côté de la photo ; ou le tirage du Violon d’Ingres ayant appartenu à André Breton, ou un tirage d’époque du Grand nu renversé en arrière, qui inspira à l’artiste le dessin « Le don », acquis auprès de l’auteur en 1958.

Pour le reste de ce 4e étage, on trouvera peu de liens avec Man Ray et les surréalistes, mais un déploiement d’œuvres inégales, qui agaceront ou raviront. Pour moi, ce qui m’agace est les pièces immenses consacrées aux œuvres conceptuelles de stars de l’art contemporain, au détriment d’œuvres plus modestes d’artistes plus modestes. Quand on pense à l’urinoir de Duchamp, on a la nostalgie d’un art moderne provocateur qui ne tirait pas toute la couverture à lui… Enfin, à chacun d’apprécier… À propos de Marcel Duchamp, une grande exposition lui est consacrée à Beaubourg à partir de septembre 2014. Occasion de rappeler que le dada d’André Breton de faire de l’art « en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale » était déjà celui de Duchamp dans les années 1915, quand il présenta ses premiers ready-mades, comme le célèbre Porte-bouteilles (1914). Marcel Duchamp cherchait « la beauté d’indifférence », afin que l’œuvre échappe à la notion de goût, bon ou mauvais. Le ready-made, pour lui, c’était « quelque chose d’une indifférence telle que vous n’ayez pas d’émotion esthétique ». L’expo de Beaubourg remet bien ces ready-made à leur place, en mettant le projecteur sur la peinture. Quand on en sort, c’est à peine si on se rend compte qu’on n’a même pas vu Fontaine…

Musée d’art moderne de la ville de Paris

Le Palais de Tokyo qui abrite dans son aile Est le Musée d’art moderne de la ville de Paris (MAM pour les intimes) est l’un des trois bâtiments construits pour l’Exposition universelle de 1937 qui nous restent, avec le Palais d’Iéna et le Palais de Chaillot (quelques traces plus modestes demeurent, comme l’aquarium du Trocadéro, etc). Dans le contexte du Front populaire, qui est celui de la publication du recueil Les Mains libres, ce musée rappelle certains faits à la limite de l’artistique et du commercial. Par exemple, la peinture de Raoul Dufy intitulée La Fée Électricité, fleuron actuel du musée, fut longtemps considérée comme le plus grand tableau du monde selon l’article de Wikipédia (624 m2), même s’il était constitué de la juxtaposition de panneaux indépendants. Il est à mettre en relation avec un grand nombre d’œuvres inspirées par des commandes publiques, dans ce contexte de crise économique. Une œuvre majeure fut exposée à partir de juillet 1937 dans le pavillon de l’Espagne républicaine ; il s’agit de Guernica de Pablo Picasso, réalisée dans l’émotion du bombardement de Guernica (26 avril 1937), entre le 1er mai et le 4 juin. Robert Delaunay et sa femme Sonia Delaunay ont dirigé une commande massive de Léon Blum censée représenter l’avant-garde, pour la décoration du Palais des Chemins de fer et du Palais de l’air, constructions typiques de la dernière période de l’art déco. Ils devaient faire travailler cinquante peintres chômeurs. « L’entreprise, gigantesque, est constituée d’une peinture de 780 m2 pour le palais de l’air, et d’une composition de 1 772 m2 pour le palais des chemins de fer auxquelles s’ajoutent des bas-reliefs de couleur et un panneau de 150 m2 » (Wikipédia ; ce qui contredit l’affirmation ci-dessus à propos de l’œuvre de Dufy). Les artistes auraient vécu et travaillé en commun dans un garage de la porte Champerret. Cette façon de travailler en groupe n’était donc pas propre aux amis surréalistes d’Éluard. Pour en revenir au Musée d’art moderne de la ville de Paris, on peut y contempler, outre La Fée Électricité, dans la salle 1 Rythme n° 1, de Robert Delaunay, tableau qui renoue avec l’orphisme des années 1910. Selon le site du musée, « Dans les années 1930, Robert Delaunay renouvelle l’abstraction grâce à l’art mural qui devient une solution politique et esthétique pour pallier la défection des marchands et des collectionneurs touchés par la crise économique ». Dans la foulée de l’expo de 1937, des peintures de grandes dimensions sont commandées à Albert Gleizes, Jacques Villon, André Lhote, Sonia et Robert Delaunay, pour décorer le hall de sculptures du Salon des Tuileries. Ces œuvres sont un manifeste de l’art non figuratif géométrique, traduisant un « nouveau réalisme ». Toujours selon le site du musée, « Le langage plastique réinvente presque totalement l’orphisme des années 1910 : simplification à l’extrême des formes géométriques, notamment le cercle et le triangle, variations rythmiques des enchevêtrements circulaires et hélicoïdaux grâce à la couleur ». On peut se demander si les dessins de Man Ray ne prennent pas pour repoussoir ce type d’art, à la mode en 1937. En effet, à la fois la couleur et l’abstraction sont totalement absents de ce recueil. Le seul dessin non-figuratif est « Les mains libres ». Nonobstant nos tentatives désespérées de donner du sens à ce dessin atypique (cf. Lettres volées), ne pourrait-on aussi interpréter texte et dessin comme une satire de cet art non figuratif qui malgré sa couleur, manquerait de « chaleur » et ne serait que « feu de paille » ? Parmi les « grands formats cubistes » exposés dans la salle 2 du musée, La Partie de plaisir (1910) d’André Lhote (1885-1962), nous rappelle la liberté de mœurs de l’époque, qui n’était pas seulement celle d’Éluard et de ses amis.

Les salles 9 à 12 du MAM présentent les œuvres les plus célèbres, et les plus intéressantes pour notre recueil.

On retiendra la notion à géométrie variable d’École de Paris, du moins celle qui réunit les artistes de l’entre deux guerres, français ou étrangers. Le MAM présente de nombreuses œuvres d’artistes mentionnés dans Kiki de Montparnasse : Soutine, Van Dongen, Foujita, Modigliani, etc. En parlant de Kiki, on peut admirer la très originale sculpture en laiton de Pablo Gargallo (1881-1934) représentant la tête de Kiki (1928), avec son nez et, visible du côté gauche, sa coupe garçonne si caractéristiques. Juste en face se trouve le fameux Nu couché à la toile de Jouy de Foujita (1886-1968), pour lequel aurait posé la même Kiki, mais tellement stylisée qu’on ne la reconnaît pas du tout. Le tableau frappe par son aspect dépouillé, très japonais. Un trait très fin délinée le corps féminin, encadré par un collage de toile de Jouy, dont les motifs très XVIIIe siècle, jouent avec le mot « joui ». La toile a vieilli, elle est craquelée. Il s’agit d’un don de l’artiste au musée, ce qui est étonnant car d’après la BD, cette toile aurait été vendue lors de l’expo de 1922. L’accrochage malicieux a placé la tête sculptée de Kiki dans une vitrine, de profil, à équidistance du Foujita à sa gauche, et de deux Soutine à sa droite, comme si elle regardait l’avenir flanquée de ses deux amants-peintres. Voilà ce que cela donne côté Soutine.

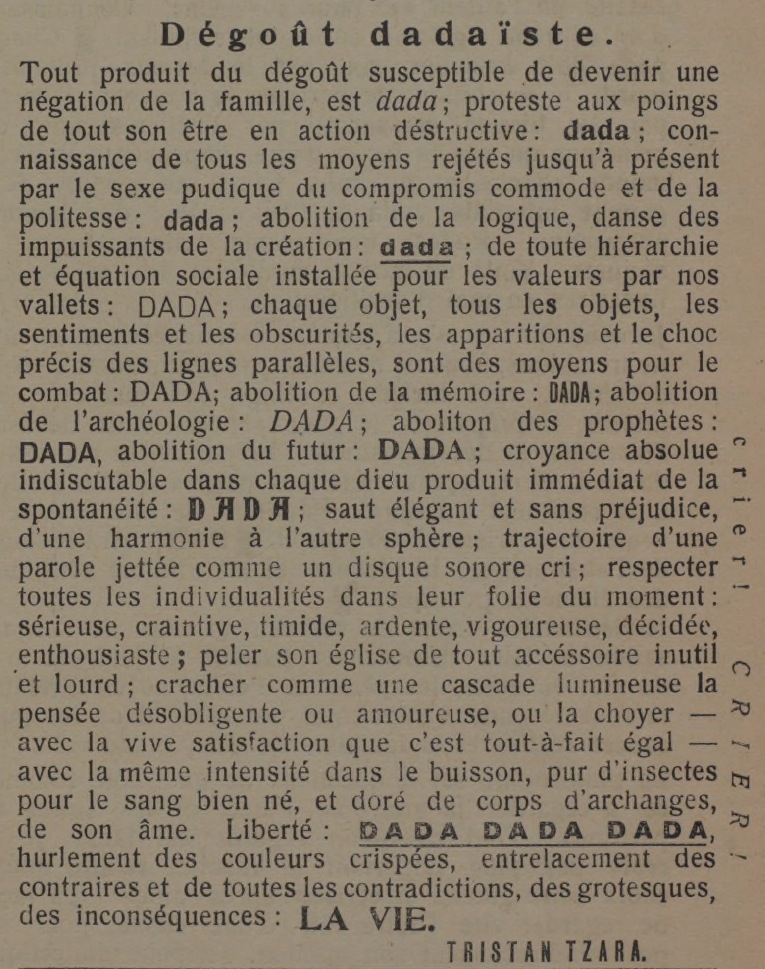

Le courant du biomorphisme, dont l’abstraction est moins géométrique, plus sensuelle, a sans doute plus touché Man Ray que l’abstraction pure. Voir par exemple Concrétion humaine (1933) de Hans / Jean Arp (1886-1966), dont il existe aussi une version à Beaubourg. Selon Neil Baldwin, le tableau À l’heure de l’observatoire, les amoureux constituerait un « exemple suprême de biomorphisme » (Man Ray. Une vie d’artiste, Plon, 1988, p. 165). Nous nous trouvons dans les deux petites salles passionnantes consacrées à Dada et au surréalisme. Côté Dada, Explicatif / Manifeste Tabu (1921) de Jean-Joseph Crotti (1878-1958) propose une variante du manifeste « Dégoût dadaïste » de 1918 (voir infra) [1]. Une photo célèbre de 1920 de Man Ray intitulée Marcel Duchamp, la tonsure pose un sérieux problème de date, car elle est censée être prise à Paris, alors que ce n’est qu’en 1921 que Man Ray y débarque ! En parlant de Marcel Duchamp (1887-1968), l’étonnante La boîte-en-valise, dont une première version date de 1936, est présentée dans une version tardive de 1968, donc pas réalisée par l’artiste, qui contient 80 répliques miniatures d’œuvres, dont le Grand verre, etc. Côté surréaliste, on ne peut pas rater le Portrait d’André Breton (1934) de Victor Brauner (1903-1966), que le site André Breton localise à Beaubourg… Une série de photographies de Raoul Ubac (1910-1985) montre les fameux mannequins de l’Exposition internationale du surréalisme à la galerie des Beaux Arts en 1938. La Photographie du mannequin de Sonia Mossé est un bon exemple, dont le lien est évident avec certains dessins de notre recueil. Quatre autoportraits de Claude Cahun (1894-1954) permettent de faire connaissance avec une des rares femmes surréalistes, redécouverte après sa mort. Voir ce site. Une série de trois collages de Pierre Boucher, dont Bras sur le Guadalquivir (1934) et surtout Chute des corps (1936) témoignent de l’influence de Man Ray. À Beaubourg, on peut voir un collage intitulé Volubilis, Maroc, tout à fait dans le goût Man Ray également.

De l’année 1937, avec ou sans rapport avec Éluard ou Man Ray, mais permettant de se mettre dans le bain de l’époque, on verra en Braque, euh pardon : en vrac, deux toiles de Georges Rouault (1871-1958) : un Pierrot, thème qu’il traita souvent, ici avec une vigueur expressionniste et des couches épaisses de peinture, comme pour le Christ et pêcheurs (détail de Pierrot ci-dessus). Trois natures mortes d’André Derain, « aux poires », « aux raisins et aux poires », « aux pommes », sont datées de 1936 à 1939. À mettre en relation avec le dessin de Man Ray « Main et fruits ». Du même Derain, le Nu au canapé vert (1936), à mettre en relation avec une série de nus allongés de la décennie précédente : le Foujita (1922), Manolita (1929) de Jules Pascin (1885-1930), et pour revenir dans ce registre à 1936, mais avec un peintre de la génération précédente, Nu dans la baignoire de Pierre Bonnard, dont il existe plusieurs versions. Pour les amateurs, retourner à Beaubourg admirer Femme nue couchée de Picasso. De 1937 aussi, le très dérangeant Les Malheurs de l’amour, de Francis Gruber (1912-1948). Relief n°14 (1937) de César Domela (1900-1992), nous permet de faire connaissance avec le collectif d’artistes Abstraction-Création formé en 1931 pour contrer l’influence des surréalistes. Ce n’est pas trop la tasse de thé de Man Ray, mais cela nous plonge dans les années 30. De Jean Helion, Figure Bleue (1937) serait plus proche du biomorphisme, ainsi que Peinture n°320 (1937) d’Alberto Magnelli (1888-1971). L’une des plus anciennes peintures de la salle consacrée à Jean Fautrier, Les Arbres (1928), par son graphisme à mi-chemin entre figuratif et abstrait, nous fait songer au dessin « Les mains libres », et son fameux embrouillamini.

Musée de Saint-Denis

Ce musée, dont la visite commentée par classe est gratuite pour les élèves scolarisés en Seine-Saint-Denis, présente entre autres le fonds Paul Éluard, le poète étant natif de cette ville. Il est difficile de rendre spectaculaires des manuscrits ; néanmoins on fouillera dans les tiroirs (faits pour protéger ces documents fragiles), et on y découvrira par exemple le manuscrit du poème « Liberté ». Pour les Sherlock Holmes en herbe, je signale que dans un autre tiroir se trouve la partition d’une mélodie d’un certain François Vecsler sur les paroles du poème « Où se fabriquent les crayons ». On n’en trouve aucune trace sur les moteurs de recherche courants, seulement la brève mention dans les annexes du tome II des œuvres complètes. Voilà ce que le musée d’art et d’histoire de Saint-Denis a pu retrouver à ma demande, à propos de ce musicien inconnu : « Il a mis en musique en 1951 (?) trois poèmes d’Éluard, « À peine défigurée » (La Vie immédiate), « Conduire » (Les Animaux et leurs hommes), « Où se fabriquent les crayons ». Les partitions du musée appartenaient à Éluard lui-même. Elles sont dédicacées sur la couverture « Au maître Paul Éluard », mon poète préféré, avec la plus profonde admiration. Paris, le 23 mai 1951, François Vecsler ». Voir dans cet article un paragraphe sur un tableau de l’artiste thèque Toyen exposé dans ce musée. Rien à voir avec Éluard ni le contexte des années 30, mais en farfouillant dans les autres salles du musée de Saint-Denis, on tombe sur ce chef-d’œuvre de Narcisse Chaillou, Le Dépeceur de rats. Quant au tableau d’André Lhote Le Gaz à Saint-Denis, c’est en fait une esquisse pour une fresque de l’exposition universelle de 1937 évoquée ci-dessus, à l’occasion de laquelle André Lhote a collaboré avec les Delaunay. Une nouvelle visite en 2016 me fait découvrir un peintre local : Jean Lugnier.

Musée des Beaux-Arts de Dijon

Ce musée de province fort riche propose, outre les œuvres du sculpteur François Pompon, mort en 1933 mais qui a marqué les surréalistes, une étonnante Crucifixion cubiste d’Albert Gleizes (1881-1953) datée de 1935. On en trouve une autre version dans un triptyque de la Passion au Musée des Beaux-Arts de Lyon.

Au même musée on peut voir une peinture d’André Devambez, L’exposition de 1937, vue de la tour Eiffel (1937).

Tate Modern à Londres

Divisée en deux sites depuis l’ouverture de la Tate Modern en 2000, la Tate Gallery recèle dans sa caverne quelques Dali, mais nous laisse baba. Peu de choses sur Man Ray, qui a davantage vécu à Paris, mais des traces de Roland Penrose, par exemple, ami d’Éluard, collectionneur, peintre, et l’un des organisateurs de l’exposition surréaliste internationale de Londres de 1936.

– De Man Ray, la Tate expose actuellement The Lovers, réplique de 1973 d’un objet de 1933 dont l’original est perdu. Il s’agit de la nième resucée des lèvres de Lee Miller rendues célèbres par le tableau de 1932, À l’heure de l’observatoire, les amoureux. La corde, qui délinée un corps, suggère la violence des relations et s’oppose à la suavité de la bouche. Dans le même genre, le fameux Indestructible objet (d’abord nommé « Objet à détruire ») constitué d’un métronome et d’une photo d’un œil de Lee Miller, est aussi un règlement de compte. Neil Baldwin explique que lors de la séparation, Man Ray fut dévoré de jalousie : « Il menaça de lui faire du mal, fit courir le bruit qu’il était armé et n’hésiterait pas à tirer, le cas échéant. Lee ne revenant pas, Man Ray se livra à d’interminables lamentations graphiques sur le papier, dessina son visage en le défigurant avant de le couvrir de gribouillis insensés. Il se contenta de la « réduire en morceaux » en donnant de son corps des images fragmentées. L’œil de la jeune femme devint une cible de choix. […] Man Ray dessina sur son carnet la bouche et les yeux de Lee, puis il écrivit par-dessus le nom de la jeune femme, tellement de fois qu’ils en devinrent méconnaissables » (op. cit., p. 162).

– La Feuille de vigne de Francis Picabia (1879-1953) parodie Œdipe explique l’énigme du sphinx de Jean-Auguste-Dominique Ingres, avec le sous-titre sarcastique : « dessin français ». Ce tableau préalablement intitulé Les Yeux chauds fut exposé au Salon d’automne de Paris en 1921, et on y découvrit le dessin industriel d’une turbine, aussi Picabia ajouta-t-il une feuille de vigne, et le renomma-t-il. Au même salon, Picabia exposa un autre tableau célèbre, L’Œil cacodylate, à voir à Beaubourg.

– Le saisissant Autoportrait de Christian Schad (1894-1982) est l’occasion d’admirer une œuvre d’un « concurrent » de Man Ray dans l’invention des « rayographies » ou « schadographies ». Ce peintre, qui fut brièvement Dada avant de rejoindre le Berlin interlope, est connu aussi pour ses Garçons amoureux, et pour le tableau exposé à Beaubourg (cf. supra). La fleur (narcisse), la cicatrice à la napolitaine sur la joue de la femme, sont des traces de symbolisme. On pense à certains dessins de Man Ray où le machisme ne craint pas de s’exhiber. La coupe à la garçonne de la femme nous fait penser à Kiki.

– De Pablo Picasso (1881-1973), la Tate possède un collage de 1913, Bottle of Vieux Marc, Glass, Guitar and Newspaper, très proche de la Bouteille de vieux marc (1913) du centre Pompidou, et du Vieux marc (1914) du MAM (qui intègre du sable). Mais plus intéressante pour nous est la fameuse Femme qui pleure (1937). Il s’agit d’un portrait évoquant le massacre de Guernica, en marge du grand tableau, et pour lequel Picasso s’est inspiré de son amante Dora Maar.

– L’Incertitude du poète (1913), de Giorgio de Chirico, a inspiré à Paul Éluard ces mots, selon le site de la Tate : « these squares are outwardly similar to existing squares and yet we have never seen them… We are in an immense, previously inconceivable, world. »

– L’Éléphant de Célèbes, ou plus simplement Celebes (1921), de Max Ernst (1891-1976), est un des tableaux que Paul Éluard a achetés à Ernst. Cette toile reste dans sa collection jusqu’en 1938 et est alors achetée par Roland Penrose. Elle entre dans les collections de la Tate en 1975. La technique du collage, la femme sans tête, la libre association freudienne font de ce tableau un modèle de la peinture surréaliste. Le titre a peu de choses à voir avec l’île de Célèbes en Indonésie, mais provient d’une comptine allemande.

– Portrait (1939) de Roland Penrose, qui a peu produit comme peintre, mais était très proche du groupe d’amis au sein duquel fut conçu Les Mains libres entre 1936 et 1937. Le mot « his arse » (son cul) au bas du tableau valut au peintre d’être refusé dans une exposition de la Royal Academy. Il soumit alors un tableau représentant des mains, dont on apprit plus tard qu’elles représentaient le signe pour « merde » en langue des signes !

– En 2017, de passage à Londres, je découvre un nouvel accrochage. Des œuvres sont rentrées dans les cartons, d’autres en sont sorties. De Christian Schad, Pigeon-chested man, and Rasha, the Black Dove (1929) est saisissant. Une salle consacrée à la guerre civile juxtapose La Femme qui pleure de Picasso avec Martyred Spain (1937) d’André Fougeron (1913-1998) et le saisissant Cannibalisme de l’automne (1936) de Salvador Dali.

Tate Britain à Londres

La partie ancienne de la Tate Gallery s’appelle maintenant Tate Britain. Comme son nom l’indique, elle présente surtout les œuvres d’artistes britanniques. J’ai été bouleversé par Jacob et l’ange, sculpture monumentale de Jacob Epstein achevée en 1941, mais qui est l’aboutissement de longues recherches du sculpteur. L’influence du primitivisme, apport des peintres cubistes du début du siècle, est sensible, et encore plus dans Primeval God (1931), une sculpture semblable à celle qu’on trouve au Met de New York sous le titre Sun God, sculpture biface. Epstein est également l’auteur de la Tombe d’Oscar Wilde, l’un des monuments cultes du Père-Lachaise. Voici une photo de Jacob et l’ange ; vous en trouverez plusieurs sous tous les angles dans mes photos de Londres, accessibles depuis cet article. Pour des raisons d’homophobie plus ou moins latente, les surréalistes étaient sans doute moins sensible à l’énergie masculine qui se dégage des œuvres d’Epstein, ce qui n’empêche qu’on est bien dans l’air du temps… Voir le thème de la lutte de Jacob avec l’ange dans Les Faux-Monnayeurs d’André Gide.

– Stanley Spencer (1891-1959) est un peintre intéressant pour ses représentations de la nudité franche de corps qui ne sont pas magnifiés, par exemple dans Double nude portrait : The artist and his second wife, connu aussi sous le titre Leg of mutton nude (la viande crue au premier plan symboliserait la non-consommation du mariage). Cette toile est l’aboutissement d’une série de peintures de nu consacrées à la seconde épouse de l’artiste, réalisées entre 1933 et 1937. On peut les voir sur le site Nude and erotic art. La question est de savoir si notre bande d’amis surréalistes eurent l’occasion de voir ces tableaux lors de leur séjour à Londres à l’occasion de l’expo de 1936. Mais l’impudeur avec laquelle le peintre expose la nudité de son épouse et leur relation n’est pas sans rappeler le « candaulisme » de Paul Éluard.

– The Cinema (1920) de William Roberts est une superbe mise en abyme du cinéma, qui, même si l’action se passe en 1920, nous rappelle l’usage à la fois culturel et érotique que les surréalistes, comme leurs contemporains, faisaient de cet art (voir notre article sur Peter Ibbetson). L’action en noir et blanc sur l’écran répond à ce qui se passe dans la pénombre colorée de la salle !

– Rien à voir avec les surréalistes, mais un tableau de 1874 d’un certain Samuel Butler (1835-1902) attire notre attention. Ce peintre est d’ailleurs inconnu au bataillon : impossible de savoir s’il s’agit du même homme que l’écrivain qui dispose d’une notice sur Wikipédia ! Il s’agit de Mr Heatherley’s Holiday : An Incident in Studio Life. Ce tableau ancien montre que la dérision de l’académisme ne date pas du XXe siècle. À rapprocher de « Nu » dans Les Mains libres : « On s’apprête à briser ta statue ridicule ». Au chapitre vraiment rien à voir du tout, j’ai admiré August blue de Henry Scott Tuke (1858-1929).

Kunsthalle de Hambourg

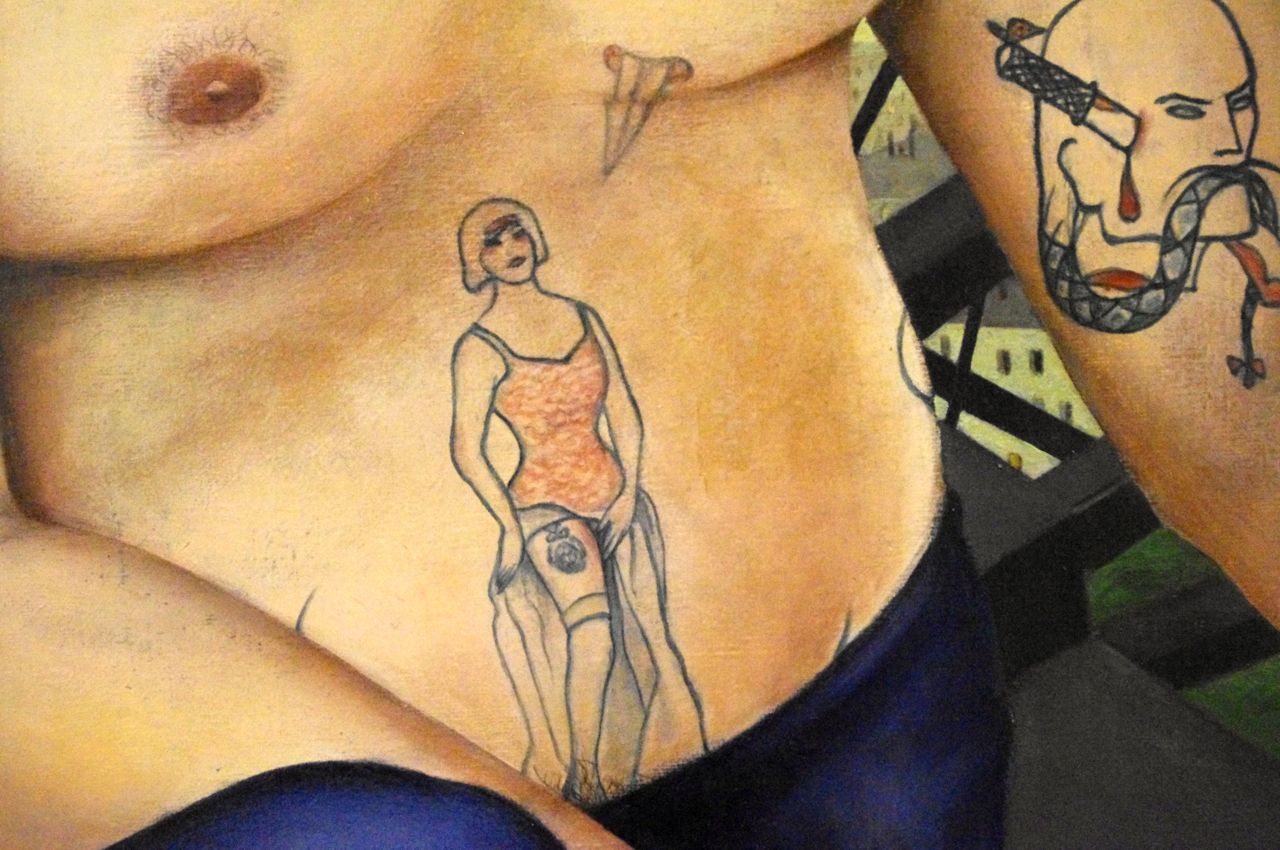

À l’occasion d’un week-end à Hambourg, j’ai visité de fond en comble la Kunsthalle de Hambourg. Ce superbe musée balaie tous les siècles, et présente quelques œuvres d’art moderne qui peuvent nous intéresser. Au premier chef, une sculpture magistrale de Max Beckmann (1884-1950), Adam et Ève (1936), soit juste dans la période qui nous intéresse, présente une variante du motif de la femme dans la main de l’homme (voir ci-dessous). J’ai admiré à nouveau un tableau de Christian Schad, Portrait d’Egon Erwin Kisch, (1928), dont voici un détail que les yeux les plus chastes feront bien de sauter… Cette femme tatouée évoque pour moi l’univers de Man Ray. Dans la récente exposition Tatoueurs, tatoués au musée du quai Branly, j’ai regretté l’absence d’œuvres de ce niveau.

De Georges Grosz, un tableau de 1918 intitulé John, der Frauenmörder (c’est-à-dire un peu Jack l’éventreur) nous rappelle le goût commun à Man Ray et à beaucoup d’hommes, artistes dans leur genre, de couper les femmes en morceaux ! De René Magritte (1898-1967), L’Espoir rapide (1927) est un exemple de cette tendance à remplacer le dessin par l’écriture, présent dans Les Mains libres.

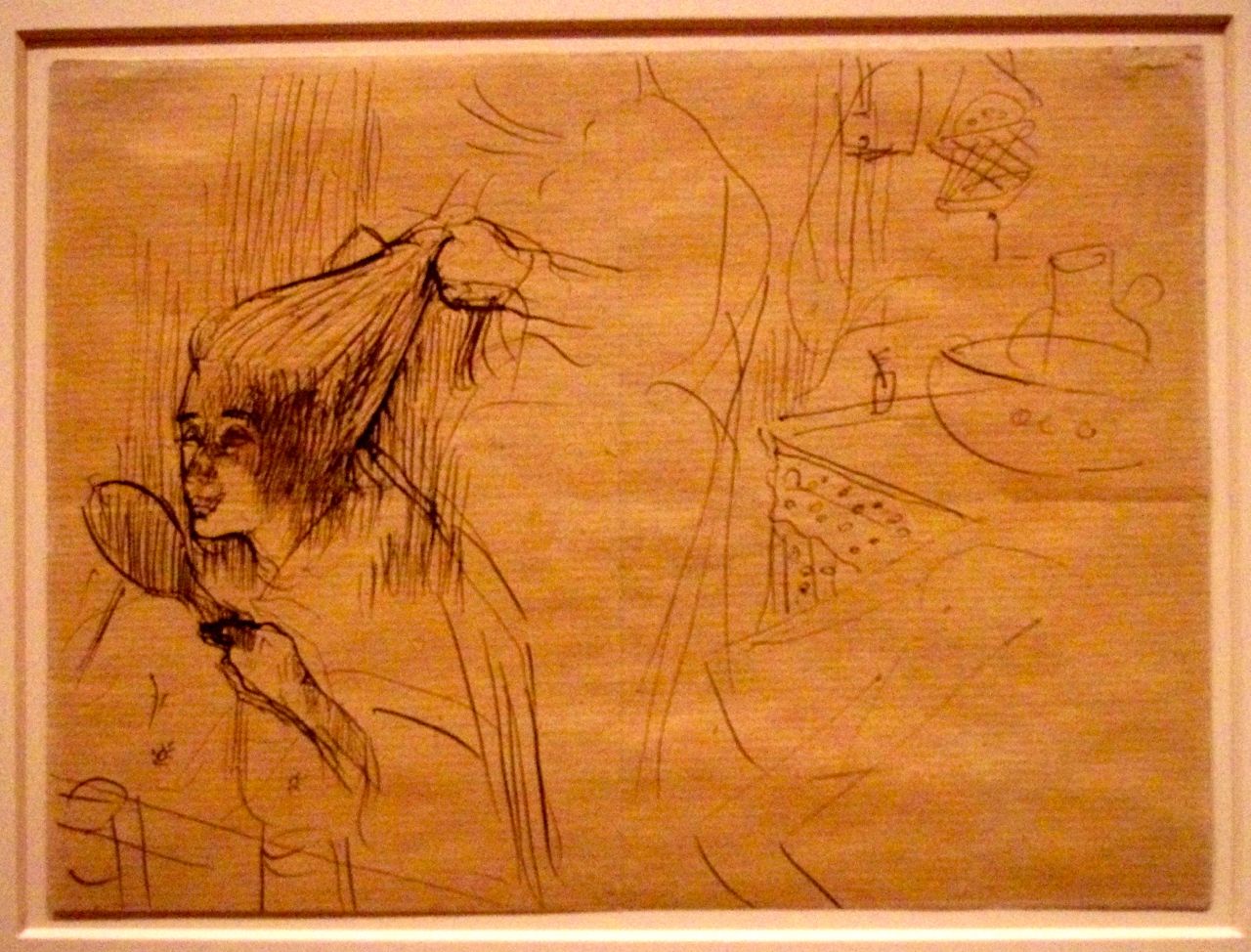

En 2014, une exposition intitulée C’est la vie (en français dans le texte) présentait de nombreuses œuvres de Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) et d’Honoré Daumier (1808-1879). Un dessin de 1896 de Lautrec intitulé Bei der toilette (à la toilette) m’a fort intéressé ; il présente une scène analogue à celle du dessin « Le Désir » de Man Ray, ce qui confirme qu’il s’agirait d’une scène de bordel. D’ailleurs on trouve de nombreuses œuvres plus achevées de Lautrec présentant des femmes qui se coiffent. En voici une photo, car ce dessin ne se trouve pas sur Internet.

Veletržní palác de Prague, Musée De Young de San Francisco

En voyage en 2016 à Prague, je tombe sur le merveilleux et pourtant méconnu Veletržní palác (palais des foires et expositions, bâtiment de style constructiviste faisant partie de la Galerie nationale à Prague). Voici une œuvre datant de 1937, totalement inconnue sur Internet, et pourtant exceptionnelle. Ce bas-relief composé de panneaux de verre de grande dimension de Jaroslav Horejc (1886-1983) est intitulé en anglais The World and its people. Il s’agit de verre fondu dans un moule de fonte, œuvre conçue pour le palais des Nations à Genève, envoyée pour l’exposition universelle de New York en 1939. Éluard a-t-il rencontré cet artiste lors de son séjour à Prague en 1935 ?

En 2016 à San Francisco, je relève au San Francisco De Young Museum, Lower Manhattan (1934) de George Grosz (1893-1959), une vision surréaliste de New York qui peut faire écho à certains dessins de Man Ray.

À Barcelone et à Valence on peut admirer des œuvres de valeur autour de la Guerre civile de 1936. Au musée des Beaux-Arts de Valence (voyez mes photos de Valence ici), vous avez par exemple Terre mère (1936), de Horacio Ferrer de Morgado (1894 - 1978). À Barcelone la Fondation Miro propose des œuvres de ces années-là, par exemple Homme et femme devant un tas d’excrément (1935), que vous trouverez parmi mes photos de Barcelone en 2023. L’étonnante Fontaine de mercure (1937) d’Alexander Calder a été créée pour l’exposition internationale de 1937 à Paris, et on la trouve depuis à la fondation Miro. Au MNAC, j’ai eu la chance de tomber sur une exposition consacrée à un peintre de grande valeur dont j’ignorais l’existence, Feliu Elias, (1878-1948) qui n’a pas encore d’article à son nom sur Wikipédia en français ! C’est un hyperréaliste un peu surréaliste mais qui, pourtant de la génération de Picasso, a souffert peut-être de la trop grande notoriété de ce concurrent catalan. Une autre raison de son absence de notoriété est peut-être le fait que les œuvres exposées sont à une immense majorité issues de « collections privées », peut-être ne sont-elles pas encore sorties de la famille. Je voudrais en montrer tant et tant, mais je me contenterai de Nature morte de l’an passé (Bodegón de antaño) (1936), et de Un verre d’eau (1936) (que vous trouverez dans mes photos) les plus proches de l’univers d’Éluard, que vous pouvez admirer sur le site du MNAC, et je vous propose cette photo d’une peinture introuvable sur Internet : Outils (Herramientas) (1935) :

Vous avez aussi, en écho à Foujita, deux tableaux exceptionnels inspirés de la toile de Jouy, L’Enfance (1920) et Nature morte (1913). Dans la collection permanente, on remarque de Marti Bas (1910-1966), Exécutions à la plaza de toros de Badajoz (1937). Je signale en passant que notre ami Pablo Gargallo, avant de rejoindre les surréalistes, avait donné de nombreuses sculptures d’anges dans l’enceinte moderniste de l’Hôpital de Sant Pau qui a été restauré et ouvert à la visite. Cela date plutôt des années 1910, mais permet de constater l’évolution des artistes de l’entourage d’Éluard.

Autres éléments contextuels

Pour revenir en 1918, voici le fac-similé du manifeste « Dégoût dadaïste », issu de la revue Dada 3, Zurich, Décembre 1918 (cela sort du sujet de cet article, mais le doc n’est pas trouvable tel quel).

L’expo universelle de 1937 est évidemment le point d’orgue culturel de l’année de parution des Mains libres. En contrepoint, n’oublions pas l’exposition nazie d’Art dégénéré, qui réunit les plus grands artistes de l’époque pour les vouer aux gémonies (juin à novembre 1937) ! Dans le domaine musical, les « Fêtes de la Lumière » sont bien oubliées aujourd’hui, notamment parce que d’autres événements postérieurs ont repris ce nom. Dans le cadre de ces fêtes nocturnes sur la Seine, qui ont eu lieu de juin à novembre 1937, chaque jour à 22 heures, des œuvres furent commandées à plusieurs musiciens. On consultera cet article de Nigel Simeone, qui met en valeur la pièce d’Olivier Messiaen Fête des belles eaux, composée pour six ondes Martenot, l’instrument électronique conçu par Maurice Martenot à partir de 1928. On lira avec profit un fac-similé d’une lettre du compositeur où il explique la difficulté d’écrire pour cet instrument encore imparfait. Dans le même article, on apprend que les deux compositeurs fétiches de Paul Éluard, Georges Auric (1899-1983) et surtout Francis Poulenc (1899-1963), participèrent à quelques événements de l’exposition, événements en eux-mêmes pas des plus populaires. À propos de Poulenc et Éluard, on apprend dans cet article de Myriam Chimènes que leur collaboration commença en 1935. Le recueil Les Mains libres nous semble nonobstant en complet décalage avec le mot d’ordre de conciliation entre l’art et les technologies modernes qui était au centre de l’Exposition universelle de 1937. En effet, la technologie, étrangement absente des dessins, n’est présente avec parcimonie que dans « Objets » (p. 28), « J. » (p. 40), et au contraire, « Histoire de la science » (p. 82), avec sa roue de charrette, semble défier la modernité : « Méfie-toi du feu ». L’abondance de châteaux ou de vieilles pierres dans les dessins de Man Ray donnerait même une coloration réactionnaire au recueil, dans le contexte de cette exposition retentissante. L’architecture connaissait dans les années 30 une période de progrès et un souci du peuple, comme en témoigne la maison du Peuple de Clichy, œuvre entre autres de Jean Prouvé et Eugène Beaudouin, ce dernier étant l’architecte de ces Fêtes de la lumière. Le dessin-poème « Feu d’artifice » (p. 107) est peut-être une allusion à ces fêtes, car on y distingue bien un pont urbain et un feu d’artifice. On apprend dans l’article de Nigel Simeone que les œuvres musicales étaient enregistrées sur disques et diffusées en synchronisation avec des feux d’artifices et des jets d’eau. Son article permet d’en écouter de nombreux extraits. Consulter aussi un autre article consacré à Roger Désormière. Le timing est correct, car après un été passé au bord de la Méditerranée, Man Ray & Éluard sont rentrés à Paris en septembre, et cela laisse la possibilité de derniers dessins & poèmes inspirés par les « Fêtes des belles eaux », avant la parution du recueil en novembre 1937.

Question musique populaire, les années 30 sont aussi les années du swing, des big bands, du quintette du Hot Club de France, de Django Reinhardt. Charles Trenet connaît la consécration fin 1937 avec le succès de sa chanson « Y’a d’la joie », composée en 1936 et d’abord interprétée par Maurice Chevalier. On est en plein esprit Front populaire. Édith Piaf devient une grande vedette, et pique à Marie Dubas le succès de la chanson « Mon légionnaire » (1936).

L’année 1936 n’est pas en reste, puisque c’est l’année de la fondation de la Cinémathèque par Henri Langlois, que l’on a fêtée en 2014 par une belle exposition à l’occasion du centenaire du fondateur. En 1932 à Vienne, Rudolf Wacker (1893-1939) propose un tableau intitulé Deux têtes (Zwei Köpfe), visible au musée du Belvédère inférieur, qui confronte une pratique adulte et une pratique infantile de l’art (photographié en 2018). Le site indique la date de 1932, mais le carton de l’exposition indiquait 1936.

Le surréalisme et le cinéma / Sade

Musidora, de son vrai nom Jeanne Roques (1889-1957), joue le rôle d’Irma Vep (anagramme de vampire), dans Les Vampires (1915), de Louis Feuillade, vêtue d’un costume de souris à cagoule créé par Paul Poiret. Les futurs surréalistes l’apprécièrent beaucoup ; Breton & Aragon en firent plus tard leur « Dixième muse ».

Quand Luis Buñuel (1900-1983), tourna son premier film Un Chien andalou en 1929, dont il avait élaboré le scénario avec Dali, il ne savait pas plus que Dali, ce que c’était que le surréalisme, mais il sera adoubé par André Breton, et ses deux premiers films considérés comme les deux seuls films entièrement surréalistes. Il faut visionner Un Chien andalou dans cette version sonorisée conformément aux instructions de Buñuel, et qui respecte la durée de projection de 16 minutes (une des versions YouTube est étendue à 22 minutes !). À partir de 7’ sur cette version, vous avez la séquence où l’homme palpe les seins puis les fesses de la femme, puis tire les deux pianos. On peut y trouver une inspiration, peut-être, des dessins « Le don » et « J. », ainsi qu’un écho à la séquence finale du Retour à la raison de Man Ray (1923). Dans cet article du Centre Pompidou, on trouve le récit par Buñuel de la genèse du Chien andalou, dont le scénario fut écrit en six jours : « Dalí me dit : Moi, cette nuit, j’ai rêvé que des fourmis pullulaient dans ma main. Et moi : Eh bien ! Moi, j’ai rêvé qu’on tranchait l’œil de quelqu’un » « Par exemple, la femme s’empare d’une raquette de tennis pour se défendre de l’homme qui veut l’attaquer ; celui-ci regarde alors autour de lui cherchant quelque chose et (je parle avec Dalí) : Qu’est-ce qu’il voit ? – Un crapaud qui vole. – Mauvais ! – Une bouteille de cognac. – Mauvais ! – Bon, je vois deux cordes. – Bien, mais qu’est-ce qu’il y a derrière ces cordes ? – Le type les tire et tombe parce qu’il traîne quelque chose de très lourd. – Ah, c’est bien qu’il tombe. – Sur les cordes, il y a deux gros potirons séchés. – Quoi d’autre ? – Deux frères maristes. – Et ensuite ? – Un canon. – Mauvais ; il faudrait un fauteuil de luxe. – Non, un piano à queue. – Très bon, et sur le piano, un âne… non, deux ânes putréfiés. – Magnifique ! C’est-à-dire que nous faisions surgir des images irrationnelles, sans aucune explication ». (extrait de Conversations avec Luis Buñuel, Tomas Pérez Turrent & José de la Colina, Cahiers du cinéma, 1993). Sur le thème de la « main libre », on trouve plusieurs séquences. À partir de 3’20, on voit la fameuse main isolée d’où sortent des fourmis, puis une minute après, la main coupée dans la rue, manipulée au bout d’un bâton, puis vers 8’, après la scène des pianos, on retrouve la main aux fourmis coincée dans une porte. Tout cela a dû contribuer à l’imaginaire de nos Mains libres.

Un an après, L’Âge d’or (1930), est une commande de Charles de Noailles, dont la femme Marie-Laure, d’ascendance juive, est une des plus importantes fortunes de France. Ils financèrent aussi le 1er film de Jean Cocteau, et Les Mystères du Château de Dé de Man Ray. Plus tard, ils achetèrent et publièrent le fameux manuscrit des Cent Vingt Journées de Sodome (cf. infra ; voir aussi l’article de Lettres volées sur Sade). Les premières diffusions du film furent des performances artistiques en soi. Il y eut des manifestations antisémites, des tableaux de Dalí, Max Ernst, Miró et Yves Tanguy, des photographies de Man Ray accrochés dans le hall lors de la première, furent lacérés à coups de couteau. En décembre 1930, la Commission de censure interdit la diffusion du film. Le 2 janvier, les surréalistes diffusent un tract de quatre pages dénonçant la « police d’Hitler ». Le film ne fut à nouveau autorisé à la projection qu’en 1981. Cela ne l’empêcha pas de devenir un film culte pour les surréalistes. Voilà ce qu’en dit Breton dans L’Amour fou : « Ce film demeure, à ce jour, la seule entreprise d’exaltation de l’amour total tel que je l’envisage et les violentes réactions auxquelles ses représentations de Paris ont donné lieu n’ont pu que fortifier en moi la conscience de son incomparable valeur. L’amour, en tout ce qu’il peut avoir pour deux êtres d’absolument limité à eux, d’isolant du reste du monde, ne s’est jamais manifesté d’une manière aussi libre, avec tant de tranquille audace. La stupidité, l’hypocrisie, la routine ne pourront faire qu’une telle œuvre n’ait vu le jour, que sur l’écran un homme et une femme n’aient infligé au monde tout entier dressé contre eux le spectacle d’un amour exemplaire. Dans un tel amour existe bien en puissance un véritable âge d’or en rupture complète avec l’âge de boue que traverse l’Europe et d’une richesse inépuisable en possibilités futures. »

On peut visionner le film sur youtube. Voir notamment l’extrait à la minute 13’30, avec les squelettes d’évêques collés sur les rochers, qui constituent une métaphore du négatif photographique, puis le couple qui fait l’amour sur le sol et la boue pendant le discours officiel, ce qui justifie la citation de Breton. À la minute 24’40, scène célèbre de la vache sur le lit, qui rappelle les ânes sur le piano du Chien andalou. Une idée m’est venue malheureusement trop tard, vu les réactions de mes élèves : diffuser cette séquence, et demander aux élèves d’écrire ce qu’elle éveille en eux de façon anonyme, puis lire tous les papiers, de façon à mettre en évidence les difficultés de l’herméneutique de l’œuvre surréaliste. Dans les dernières minutes du film (minute 58), le film présente un point commun avec notre recueil, la présence de Sade à la fin, dans le film par une citation des Cent Vingt Journées de Sodome, assortie d’une dimension politique et blasphématoire, absente du recueil. En effet, on voit le Christ sortir du château des libertins. Image du château à comparer à celles, nombreuses, de notre recueil. Voici l’extrait de Sade, indispensable, il me semble, pour comprendre ce que les auteurs des Mains libres avaient en tête quand ils parlaient château. Nous avons suivi l’édition de la Pléiade (1990, pp. 54 à 58). On notera que dans le film de Buñuel, le château de Silling (chez Sade) devient château de Selliny, ce qui semble une totale invention.

« Nous allons peindre cette retraite, non comme elle était autrefois, mais dans l’état et d’embellissement, et de solitude encore plus parfaite où les soins des quatre amis l’avaient mise.

Il fallait, pour y parvenir, arriver d’abord à Bâle ; on y passait le Rhin, au-delà duquel la route se rétrécissait au point qu’il fallait quitter les voitures. Peu après, on entrait dans la Forêt-Noire, on s’y enfonçait d’environ quinze lieues par une route difficile, tortueuse et absolument impraticable sans guide. Un méchant hameau de charbonniers et de gardes-bois s’offrait environ à cette hauteur. Là commence le territoire de la terre de Durcet, et le hameau lui appartient. Comme les habitants de ce petit village sont presque tous voleurs ou contrebandiers, il fut aisé à Durcet de s’en faire des amis, et, pour premier ordre, il leur fut donné une consigne exacte de ne laisser parvenir qui que ce fût au château par-delà l’époque du premier novembre, qui était celle où la société devait être entièrement réunie. Il arma ses fidèles vassaux, leur accorda quelques privilèges qu’ils sollicitaient depuis longtemps, et la barrière fut fermée. Dans le fait, la description suivante va faire voir combien, cette porte bien close, il devenait difficile de pouvoir parvenir à Silling, nom du château de Durcet. Dès qu’on avait passé la charbonnerie, on commençait à escalader une montagne presque aussi haute que le mont Saint-Bernard et d’un abord infiniment plus difficile, car il n’est possible de parvenir au sommet qu’à pied. Ce n’est pas que les mulets n’y aillent, mais les précipices environnent de toutes parts si tellement le sentier qu’il faut suivre, qu’il y a le plus grand danger à s’exposer sur eux. Six de ceux qui transportèrent les vivres et les équipages y périrent, ainsi que deux ouvriers qui avaient voulu monter deux d’entre eux. Il faut près de cinq grosses heures pour parvenir à la cime de la montagne, laquelle offre là une autre espèce de singularité qui, par les précautions que l’on prit, devint une nouvelle barrière si tellement insurmontable qu’il n’y avait plus que les oiseaux qui pussent la franchir. Ce caprice singulier de la nature est une fente de plus de trente toises sur la cime de la montagne, entre sa partie septentrionale et sa partie méridionale, de façon que, sans les secours de l’art, après avoir grimpé la montagne, il devient impossible de la redescendre. Durcet a fait réunir ces deux parties, qui laissent entre elles un précipice de plus de mille pieds de profondeur, par un très beau pont de bois, que l’on abattit dès que les derniers équipages furent arrivés : et, de ce moment-là, plus aucune possibilité quelconque de communiquer au château de Silling. Car, en redescendant la partie septentrionale, on arrive dans une petite plaine d’environ quatre arpents, laquelle est entourée de partout de rochers à pic dont les sommets touchent aux nues, rochers qui enveloppent la plaine comme un paravent et qui ne laissent pas la plus légère ouverture entre eux. Ce passage, nommé le chemin du pont, est donc l’unique qui puisse descendre et communiquer dans la petite plaine, et une fois détruit, il n’y a plus un seul habitant de la terre, de quelque espèce qu’on veuille le supposer, à qui il devienne possible d’aborder la petite plaine. Or, c’est au milieu de cette petite plaine si bien entourée, si bien défendue, que se trouve le château de Durcet. Un mur de trente pieds de haut l’environne encore ; au-delà du mur, un fossé plein d’eau et très profond défend encore une dernière enceinte formant une galerie tournante ; une poterne basse et étroite pénètre enfin dans une grande cour intérieure autour de laquelle sont bâtis tous les logements. Ces logements fort vastes, fort bien meublés par les derniers arrangements pris, offrent d’abord au premier étage une très grande galerie. Qu’on observe que je vais peindre les appartements non tels qu’ils pouvaient être autrefois, mais comme ils venaient d’être arrangés et distribués relativement au plan projeté. De la galerie on pénétrait dans un très joli salon à manger, garni d’armoires en forme de tours qui, communiquant aux cuisines, donnaient la facilité d’être servi chaud, promptement et sans qu’il fût besoin du ministère d’aucun valet. De ce salon à manger, garni de tapis, de poêles, d’ottomanes, d’excellents fauteuils, et de tout ce qui pouvait le rendre aussi commode qu’agréable, on passait dans un salon de compagnie, simple, sans recherche, mais extrêmement chaud et garni de fort bons meubles. Ce salon communiquait à un cabinet d’assemblée, destiné aux narrations des historiennes : c’était, pour ainsi dire, là le champ de bataille des combats projetés, le chef-lieu des assemblées lubriques, et comme il avait été orné en conséquence, il mérite une petite description particulière. Il était d’une forme demi-circulaire. Dans la partie cintrée se trouvaient quatre niches de glaces fort vastes et ornées chacune d’une excellente ottomane ; ces quatre niches par leur construction, faisaient absolument face au diamètre qui coupait le cercle. Un trône élevé de quatre pieds était adossé au mur formant le diamètre. Il était pour l’historienne : position qui la plaçait non seulement bien en face des quatre niches destinées à ses auditeurs, mais qui même, vu que le cercle était petit, ne l’éloignant point trop d’eux, les mettait à même de ne pas perdre un mot de sa narration ; car elle se trouvait alors placée comme est l’acteur sur un théâtre, et les auditeurs, placés dans les niches, se trouvaient l’être comme on l’est à l’amphithéâtre. Au bas du trône étaient des gradins sur lesquels devaient se trouver les sujets de débauche amenés pour servir à calmer l’irritation des sens produite par les récits : ces gradins, ainsi que le trône, étaient recouverts de tapis de velours noir garnis de franges d’or, et les niches étaient meublées d’une étoffe pareille et également enrichie, mais de couleur bleu foncé. À chaque pied des niches était une petite porte, donnant dans une garde-robe mitoyenne à la niche et destinée à faire passer les sujets qu’on désirait et qu’on faisait venir des gradins, dans le cas où l’on ne voulût pas exécuter devant tout le monde la volupté pour l’exécution de laquelle on appelait ce sujet. Ces garde-robes étaient munies de canapés et de tous les autres meubles nécessaires aux impuretés de toute espèce. Des deux côtés du trône, il y avait une colonne isolée et qui allait toucher le plafond ; ces deux colonnes étaient destinées à contenir le sujet que quelque faute aurait mis dans le cas d’une correction. Tous les instruments nécessaires à cette correction étaient accrochés en la colonne, et cette vue imposante servait à maintenir une subordination si essentielle dans des parties de cette espèce ; subordination d’où naît presque tout le charme de la volupté dans l’âme des persécuteurs. Ce salon communiquait à un cabinet qui se trouvait faire dans cette partie l’extrémité du logement. Ce cabinet était une espèce de boudoir ; il était extrêmement sourd et secret, fort chaud, très sombre le jour, et sa destination était pour les combats tête à tête ou pour certaines autres voluptés secrètes qui seront expliquées dans la suite. Pour passer dans l’autre aile, il fallait revenir sur ses pas, et une fois dans la galerie au fond de laquelle on voyait une fort belle chapelle, on repassait dans l’aile parallèle qui achevait le tour de la cour intérieure. Là se trouvait une fort belle antichambre, communiquant à quatre très beaux appartements ayant chacun boudoir et garde-robe. De très beaux lits à la turque, en damas à trois couleurs, avec l’ameublement pareil, ornaient ces appartements dont les boudoirs offraient tout ce que peut désirer la lubricité la plus sensuelle, et même avec recherche. Ces quatre chambres furent destinées aux quatre amis, et comme elles étaient fort chaudes et fort bonnes, ils y furent parfaitement bien logés. Leurs femmes devant occuper, par les arrangements pris, les mêmes appartements qu’eux, on ne leur affecta point de logements particuliers. Le second étage offrait une même quantité d’appartements, à peu près mais différemment divisés. […]

Mais la dépravation, la cruauté, le dégoût, l’infamie, toutes ces passions prévues ou senties avaient bien érigé un autre local dont il est urgent de donner une esquisse, car les lois essentielles à l’intérêt de la narration empêchent que nous ne le peignions en entier. Une fatale pierre se levait artistement sous le marchepied de l’autel du petit temple chrétien que nous avons désigné dans la galerie ; on y trouvait un escalier en vis, très étroit et très escarpé, lequel, par trois cents marches, descendait aux entrailles de la terre dans une espèce de cachot voûté, fermé par trois portes de fer et dans lequel se trouvait tout ce que l’art le plus cruel et la barbarie la plus raffinée peuvent inventer de plus atroce, tant pour effrayer les sens que pour procéder à des horreurs. Et là, que de tranquillité ! Jusqu’à quel point ne devait pas être rassuré le scélérat que le crime y conduisait avec une victime ! Il était chez lui, il était hors de France, dans un pays sûr, au fond d’une forêt inhabitable, dans un réduit de cette forêt que, par les mesures prises, les seuls oiseaux du ciel pouvaient aborder, et il y était dans le fond des entrailles de la terre. Malheur, cent fois malheur à la créature infortunée qui, dans un pareil abandon, se trouvait à la merci d’un scélérat sans loi et sans religion, que le crime amusait, et qui n’avait plus là d’autre intérêt que ses passions et d’autres mesures à garder que les lois impérieuses de ses perfides voluptés. Je ne sais ce qui s’y passera, mais ce que je puis dire à présent sans blesser l’intérêt du récit, c’est que, quand on en fit la description au duc, il en déchargea trois fois de suite. »

Enfin tout étant prêt, tout étant parfaitement disposé, les sujets déjà établis, le duc, l’évêque, Curval, et leurs femmes, suivis des quatre seconds fouteurs, se mirent en marche, Durcet et sa femme, ainsi que tout le reste, ayant pris les devants comme on l’a dit, et non sans des peines infinies arrivèrent au château le vingt-neuf octobre au soir. Durcet, qui était allé au-devant d’eux, fit couper le pont de la montagne sitôt qu’ils furent passés. Mais ce ne fut pas tout : le duc, ayant examiné le local, décida que, puisque tous les vivres étaient dans l’intérieur et qu’il n’y avait plus aucun besoin de sortir, il fallait, pour prévenir les attaques extérieures peu redoutées et les évasions intérieures qui l’étaient davantage, il fallait, dis-je, faire murer toutes les portes par lesquelles on pénétrait dans l’intérieur, et s’enfermer absolument dans la place comme dans une citadelle assiégée, sans laisser la plus petite issue, soit à l’ennemi, soit au déserteur. L’avis fut exécuté ; on se barricada à tel point qu’il ne devenait même plus possible de reconnaître où avaient été les portes, et on s’établit dans le dedans, d’après les arrangements qu’on vient de lire.

Pour les surréalistes et Man Ray, le château c’était aussi, à l’opposé de celui de Sade, le château moderne ou plutôt la villa des Noailles à Hyères, construite entre 1923 et 1925 par Robert Mallet-Stevens (1886-1945), filmée dans Les Mystères du château de dé de Man Ray (1929). Robert Mallet-Stevens, auteur aussi en 1923 de la villa du couturier Paul Poiret, que Man Ray fréquenta assidument. Une petite question : parmi les dessins de châteaux dans Les Mains libres, lequel s’apparente le plus à cette photo de la villa Noailles ?

L’autre film culte des surréalistes, c’est Peter Ibbetson, auquel nous avons consacré un article, et où l’on retrouvera le motif de la main autonome. Pour mémoire on signalera L’Atalante de Jean Vigo (1934), film posthume qui n’a pas eu de succès auprès des surréalistes, mais qui, bien plus tard, fut reconnu comme un film surréaliste. Parmi le fameux bric-à-brac de Michel Simon dans sa péniche, souvent qualifié de surréaliste, on distingue une main coupée conservée dans un bocal plein de formol. Voir une illustration sur ce site. En 1943, sort un film de Maurice Tourneur, La Main du diable, inspiré de la nouvelle de Gérard de Nerval La Main enchantée, dans lequel on retrouve le thème de la main coupée. Or Nerval figure en bonne place dans le Panthéon surréaliste. Dans l’article de Wikipédia sur sa nouvelle, on trouvera l’archéologie de ce thème de la main coupée chez Hoffmann et chez Alphonse Karr. Nous terminerons cependant par un film inattendu.

King Kong

À propos de cinéma, on ne peut oublier de mentionner King Kong (1933), film réalisé par Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack. En effet, il est l’objet de la seule citation iconographique certaine des Mains libres, avec le poème « Pouvoir », redoublée d’un des seuls cas du recueil où le texte colle parfaitement non seulement au dessin, mais au film qui a inspiré ce dessin. Ce faisant, les deux amis surréalistes paient leur écot à ce premier mythe purement cinématographique (si certains motifs sont inspirés du Monde perdu d’Arthur Conan Doyle, le monstre est une création originale). Pour bien comprendre ce que veulent dire autant Man Ray qu’Éluard, il faut visionner cette scène (à peu près six minutes après le début de l’extrait ; attention, ces extraits pirates sont régulièrement ôtés des sites qui les publient pour des questions de droits). Le gorille, après avoir bien mérité ce moment car il a dû batailler ferme avec de grosses préhistoriques bébêtes, tient enfin l’objet de son désir « par le milieu du corps / La ceinturant de ses doigts robustes ». Il déchire sa robe morceau par morceau. La bête porte ces bouts de robe à son nez, et les hume comme le premier fétichiste venu. On n’aurait pas mieux fait comme allégorie de la bestialité du désir masculin sur le corps de la femme (voyez les fantasmes de nos amis surréalistes dans cet article). Heureusement, le film fut tourné deux ans avant la promulgation du Code Hays, qui n’aurait pas permis une telle scène. Une monographie sur le film (Comment nous avons fait King Kong, Orville Golner & Georges E. Turner, éd. de la Courtille, 1976) nous apprend que lorsque le film ressortit à partir de 1938, trois minutes, soit 29 plans furent censurés, y compris la scène du strip-tease, et des scènes jugées trop violentes. Elles ne furent retrouvées et rétablies qu’en 1971 !

Le dessin fait fi des précautions pudiques du film, et dévoile la nudité de la femme, dont le haut du visage sort du cadre. On pense évidemment à L’Origine du monde (1866) de Gustave Courbet (1819-1877), tableau qui lui aussi concentre notre attention sur l’essentiel ! Or le visage de l’héroïne est précisément ce qui doit manifester toutes ses émotions selon la scène des bouts d’essais au début du film (visionner cette scène). Nos facétieux artistes semblent donc contester le Code Hays, et mettre littéralement le doigt sur ce qu’il faut démontrer, c’est-à-dire le sexe de la femme au centre du désir ; pas n’importe quel doigt d’ailleurs : a priori, on pourrait croire que le plus facile, le plus phallique, serait le majeur. Eh bien, Man Ray a choisi l’annulaire, celui qui serait susceptible de porter l’alliance… À comparer avec une autre main masculine dans « L’espion », brillamment analysé par Agnès Vinas, où c’est bien le majeur qui est le doigt le plus long. Au début du film, le réalisateur explique au capitaine du bateau qu’on l’oblige à intégrer à ses films un « joli minois » pour attirer le public, et il fait une virée en ville pour dénicher son héroïne au hasard des rues, Fay Wray, un peu à la façon dont André Breton, et après lui Éluard, dénichèrent en draguant sur les boulevards qui Nadja, qui Nusch. Durant tout le film, Fay Wray, dans le rôle d’Ann Darrow, joue à merveille la cruche criaillante incapable de faire autre chose de ses membres que de les agiter convulsivement, tandis qu’autour d’elle agissent les mâles, les vrais, qui rivalisent avec le gorille. D’où peut-être la 2e strophe du poème d’Éluard : « Vertige la main dominante / Couvre toutes les distances / Sans plus bouger que sa proie ». Pour comprendre ces vers, il faut aussi voir l’autre scène faisant écho à la première, la plus fameuse du film sans doute, l’ascension de l’Empire state building, et la bataille aérienne entre la bête et l’escadrille volante, sur fond de New York, avec le Chrysler Building en arrière-plan. Phallisme bestial de la bête, phallisme architectural des tours art déco rivalisant de hauteur au début des années 30, phallisme des mitrailleuses des aéroplanes, et puis phallisme triomphant du mâle hollywoodien, qui vient, une fois tout danger écarté, récupérer les lauriers et le joli minois qui n’a fait que hurler et se trémousser toute la scène durant ! D’où la dernière réplique fameuse : « Oh no, it wasn’t the airplanes. It was beauty killed the beast » (sic), sur laquelle on peut longuement s’interroger ! Cette beauté a d’ailleurs des connotations racistes, puisque lors du rituel sacrificiel, les sauvages s’apprêtaient à offrir à la bête une belle jeune femme de leur tribu, mais à peine ont-ils vu la blonde qu’ils comprennent que c’est « y a bon banania » pour leur protégé qui contrairement à Jean-Roger Caussimon, ne trouve pas que les blondes soient trop fades ! Il est donc à supposer que cette « beauty » qui « killed the beast » ne pouvait pas être une beauté noire ! [2] Mais peut-être les scénaristes avaient-ils plutôt des motivations sexistes plus ou moins conscientes. Cette idée de femme tueuse de bête, comprenez de mâle, est à rapprocher de la séquence supprimée reconstituée par Peter Jackson, dans laquelle des araignées géantes dévorent les jolis marins venus au secours de la blonde. Car ceux qui seront sacrifiés finalement dans l’histoire, ce sont les hommes, et un sacré paquet, avec la bête en prime, et tout ça pour une femme qui ne sait que gigoter des bras et des jambes comme l’araignée agite ses pattes et ses mandibules pour dévorer sa proie ! Vous allez me dire qu’on s’éloigne de nos amis surréalistes… Jetez un œil au dessin « Les Tours d’Éliane », et on en reparle ! Pour prolonger l’analyse du poème-dessin « Pouvoir », on s’interrogera sur l’ironie du script caricatural constitué par le groupe des trois premiers vers : « Il la saisit au vol / L’empoigne par le milieu du corps / La ceinturant de ses doigts robustes / Il la réduit à l’impuissance ». Mais on lira l’analyse d’Agnès Vinas, qui voit dans cette main une allégorie de la main créatrice de l’artiste, comme c’est souvent le cas dans le recueil, et discerne une progression des trois couples successifs de dessins / poèmes « Pouvoir », « Belle main » et « La Liberté », de l’emprise de la main mâle et artiste, à la libération de la femme guidant le peuple. Il y a en tout cas un lien avec la possessivité de Man Ray, telle que la relate Neil Baldwin : « S’il était attiré par des femmes talentueuses, ouvertes, il avait du mal à se les attacher. Man Ray poussait celles qu’il aimait à suivre leur propre voie, puis devenait fou d’inquiétude quand elles s’éloignaient. Il s’imaginait qu’il leur accordait un pouvoir, puis leur reprochait d’en abuser et de lui tourner le dos » (op. cit., p. 161). Pour poursuivre sur King Kong, on lira ce dossier très fourni sur l’inspiration des créateurs.

En 2016, le musée de l’Orangerie propose une superbe exposition : « La Peinture américaine des années 1930 ». Pas beaucoup de rapports avec Man Ray, qui a rompu avec les États-Unis, mais parfois, un écho. Ainsi de ce paysage anthropomorphe de Alexandre Hogue (1898 - 1994) : Erosion N° 2 – Mother Earth Laid Bare. Citons aussi Double Portrait of the Artist in Time (1935) d’Helen Lundeberg, exposé à la Smithsonian American Art Museum de Washington. Du musée De Young de San Francisco, on peut admirer Aspiration de Aaron Douglas (1936).

– Je remercie mon collègue Marc Plas de m’avoir donné quelques indications utiles pour cet article.

– À propos d’Éluard & Man Ray, lisez aussi nos articles sur Nusch, Portrait d’une muse du surréalisme, de Chantal Vieuille ; un article sur Kiki de Montparnasse, un article sur l’Autoportrait de Man Ray ; un article sur le film culte des surréalistes, Peter Ibbetson, un autre sur les Recherches sur la sexualité. Et les trois articles sur les Œuvres complètes de Paul Éluard.

© altersexualite.com, 2014-2023.

© altersexualite.com, 2014-2017.

Reproduction interdite. Photos : © Lionel Labosse.

[1] Dans son Autoportrait, Man Ray évoque une « composition de verre et de métal » de Jean Crotti qu’il a vue dans l’atelier de Duchamp à New York, et le fait que Crotti épousera par la suite Suzanne, sœur de Marcel Duchamp et peintre elle-même (p. 119). Crotti et Duchamp partageaient leur atelier.

[2] Lire à ce sujet l’article de L’Odyssée du cinéma « Le Cinéma Afro-Américain ».

altersexualite.com

altersexualite.com