Accueil > Voyages > Asie > L’Humour juif, anthologie d’Alain Openheim

Une religion dont on peut se moquer, ça fait du bien !

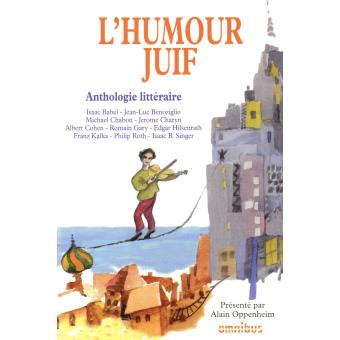

L’Humour juif, anthologie d’Alain Openheim

L’Humour juif, anthologie d’Alain Openheim

Omnibus, 2012, 1088 p., 29 €, épuisé.

mercredi 27 décembre 2017

En marge de mon voyage en Palestine et Israël, la lecture de ce livre m’a distrait et instruit. Auteurs célèbres ou inconnus, humour noir sur les persécutions ou humour tout venant sur tous les domaines de la vie, il y en a pour tous les goûts. Dans le contexte actuel, il est bon de rappeler que les juifs ont sans doute plus d’humour que d’aucunes religions qui défraient la chronique. Le droit au blasphème est rare et cher, alors autant le défendre, car comme dit l’autre, il ne s’use que si on ne s’en sert pas.

L’Humour juif, anthologie d’Alain Openheim

L’excellente collection Omnibus propose une anthologie de L’Humour juif, conçue par Alain Openheim (2012, 1060 p., 29 €, épuisé). Auteurs de toutes origines, vivants ou morts, connus ou inconnus. Dans sa présentation, Alain Openheim explique l’origine de l’humour juif : « La relation du peuple juif avec Dieu se veut en effet ouverte et non fermée et à sens unique. Ainsi, lorsque Moïse reçut les Tables de la Loi, il les lut puis les brisa, et Dieu dit : « C’est bien ». Car les mots inscrits ne sont pas à proprement parler des Commandements, mais des Paroles. Il faut les comprendre, les discuter, s’en inspirer, les traduire en actes, mais pas en faire un « dogme » et des « slogans » […]. La relation avec Dieu autorise la contestation, l’interpellation ; elle n’interdit pas l’engueulade, l’invective, voire l’insulte », et de citer Woody Allen : « Si Dieu existe, j’espère qu’il a une bonne excuse ». L’humour juif est très lié à la disparition du shtetl et du yiddishland, dont la nostalgie s’exprime dans la littérature d’après le génocide. Shlomo Sand précise, dans Comment le peuple juif fut inventé, que « quand on parle d’humour juif aux États-Unis, cela peut être pardonnable puisque la grande majorité des juifs de ce pays sont originaires d’Europe de l’Est. Il n’y a rien de plus inopportun et futile, en revanche, que d’évoquer aujourd’hui en Israël, avec sérieux, un humour juif. Il n’existe pas plus d’humour juif qu’il n’existe un humour chrétien recouvrant le monde entier. Il existait peut-être dans le temps un humour yiddish, et un humour juif maghrébin. »

Je ne vais pas évoquer les nombreux auteurs présents dans l’anthologie. Cholem Aleikhem (1859-1916) est sans doute le plus renommé, car souvent cité comme une référence par les autres auteurs. L’histoire de Tévié le laitier a un double titre : Un violon sur le toit, qui est aussi le titre de la comédie musicale et du film qui en furent tirés dans les années 1960, et que j’ai eu l’occasion de voir à Berlin en 2018. Titre inspiré de tableaux de Chagall représentant un violoniste qui tente de jouer alors qu’il est en position instable sur un toit, métaphore de la situation des juifs (rien à voir avec le Bœuf sur le toit de Darius Milhaud). Ce titre est bien postérieur aux œuvres de Cholem Aleikhem, et est dû au succès de la comédie musicale. Il s’agit d’un pauvre laitier pourvu d’un bon sens appuyé sur des citations religieuses. L’une de ses filles ayant épousé un homme riche qui commerce avec le monde entier, celui-ci veut que son beau-père émigre en Amérique ou « en Erets Isroèl » (Terre d’Israël), pour qu’il ne soit plus un boulet à sa réputation. Si choqué soit-il, le laitier est tenté par la perspective, ce qui nous en apprend sur le mythe du retour, ce texte datant du tout début du siècle (il semble être posthume). « Déjà longtemps, quelque chose me tire là-bas, en Erets Isroèl. J’aurais bien voulu voir le Kessel maarovi, le Mur des Pleurs, comme vous appelez, et la caverne de Mah’pela, et la tombe de notre mère Rachel, et le Jourdain et la mer Rouge, et la montagne Sinaï, et les villes Ramsess et Pissom, quelles figures elles font, et toutes les autres choses pareilles. Et mes pensées me portent déjà parti là-bas, dans le béni pays de Canaan, qui coule de lait et de miel !… » (p. 189).

Dans Lazik le tumultueux de Ilya Ehrenbourg (1891-1967), le personnage se plaint des rites excessifs : « Si pour tout il faut inventer cent cérémonials, alors autant cesser de vivre. Par exemple, un juif pieux doit se laver les mains avant de coucher avec sa femme, parce qu’il doit accomplir un acte de dévotion, et après, parce que tout en accomplissant un acte de dévotion il n’en a pas moins touché une chose peu dévote, à savoir un ventre nu. Tout ceci est très subtil. Mais à quoi aboutit-on en fin de compte ? Au lieu du plus grand des amours : c’est un va-et-vient incessant au lavabo. » (p. 246).

Dans La Dot, Isaac Leib Peretz crée un personnage qui regrette le bon vieux temps (et nous sommes vers 1895 !) : « Il regarde autour de lui, et il voit qu’à chaque minute le temps descelle une pierre du mur, dont il s’est si habilement entouré pour se séparer du grand monde “novateur”, où le range sa fortune. L’époque nouvelle s’infiltre pareille à l’eau dans sa vieille arche grâce à laquelle il devait traverser le « déluge novateur », sans que nul de sa famille ait même les pieds mouillés ! Mais il n’a pas réussi ! Une de ses petites-filles, qui a appris à lire et à écrire a déjà été surprise en train de lire un roman. »

Le Roi des schnorrers

Le Roi des schnorrers d’Israël Zangwill (1864-1926) est un des romans les plus remarquables du volume. Le schnorrer est le mendiant, figure traditionnelle du monde juif, étant donné le rôle rituel des aumônes. Celui de ce livre est un sacré filou qui utilise toutes les ficelles de la Torah pour parvenir à ses fins et exploiter ses bienfaiteurs. Cette figure peut expliquer certains aspects de l’actuelle population juive orthodoxe d’Israël, parfois détestée des laïcs, car ces citoyens se font souvent exempter du service militaire, alors qu’ils sont les premiers à s’installer dans des colonies qui nécessitent une présence constante de l’armée à laquelle ils ne participent pas. Ils sont en général assez pauvres, et vivent des subsides de la nation, comme les schnorrers de cette histoire. Le dialogue suivant me rappelle deux phares de la littérature française. Premièrement, L’Avare de Molière, car les deux schnorrers qui sont aux prises rivalisent d’habileté pour contracter mariage avec la fille du « roi ». Le prétendant présente ses économies comme des crédits, à l’instar de la Frosine de la pièce de Molière faisant l’éloge de Mariane. Deuxièmement, Splendeurs et misères des courtisanes, d’Honoré de Balzac, car le baron de Nucingen y parle dans le même sabir judéo-alsacien que le juif de Zangwill, ce qui nous permet de vérifier que dans le contexte de l’époque, l’emploi de tels idiolectes dans un roman n’était pas perçu comme raciste ou antisémite, puisque les auteurs juifs eux-mêmes le pratiquaient :

« Jé sais. Les autres, les tronte autres shillings, correspondent aux pains azymes et autres provisions dé la Pâque, lé tout fourni gratvitemont. Onsvite, quond la synagogue m’onvoie frapper aux portes, jé reçvas dix guin… – Arrête ! Arrête ! s’écria Manasseh, saisi d’un scrupule. Dois-je écouter des détails financiers un jour de Shabbath ? – Certainement, quond ils ont trait à mon mariage, qui est un commondemont. On réalité, nous discutons dé la Loi. – Tu as raison. Continue, donc. Mais rappelle-toi que même si tu prouves que tu peux schnorrer suffisamment pour nourrir une femme, je ne m’engage pas à donner mon consentement. » (p. 359). Plus loin, le futur gendre s’enorgueillit d’avoir trompé le trompeur : « J’aurai schnorré ta fille – la chose la pliss précieuse di monde ! Bien pliss, jé l’aurai schnorrée du roi des Schnorrers et, par-dessus lé marché, j’aurai schnorré tes bons offices on tont qu’ontremetteur ! » L’affaire étant décidée, Manasseh, le roi des Schnorrers, doit encore convaincre le conseil des juifs sépharades d’accepter ce mariage avec un ashkénaze, ce qu’il fait avec une maestria réjouissante malgré le conservatisme on ne peut plus borné de ceux-là.

À propos de cet écrivain, Shlomo Sand rapporte le fait suivant : « Après un dîner à Londres avec l’écrivain juif britannique Israël Zangwill, qui rejoignit plus tard le mouvement sioniste, Theodor Herzl s’offusqua, dans son journal, du fait que son hôte, connu pour sa laideur, considérât que tous deux avaient la même origine : « Il s’entêta sur l’aspect de la race, que je ne peux accepter ; il suffit de nous regarder tous les deux. Je me contente de dire ceci : nous constituons une entité historique, une nation de composants anthropologiques différents. Ce point est suffisant pour former un État juif. Aucune nation ne présente une unité de race. » (Comment le peuple juif fut inventé, p. 486).

Bernard Malamud (1914-1986), dans Le Peuple élu (1989), imagine un immigré juif de Russie qui est enlevé par des Indiens d’Amérique pour leur servir d’intermédiaire contres les « colons » blancs. Transposition, bien entendu, des rapports entre Israéliens et Palestiniens : « Mais les colons font ce qu’ils veulent et maintenant ils nous chassent de cette terre qu’on nous a donnée comme réserve quand nous avons signé les papiers avec l’homme blanc. Mais quand on a trouvé de l’or dans nos collines, ils nous ont cherché des histoires. Ils traversent notre terre à leur guise et perturbent notre bétail ainsi que nos chevaux et, en plus, ils marquent nos bêtes de leur fer. […] Les hommes blancs parlent fort et ils mentent et ils jurent que notre tribu n’est pas de cette vallée. Quand je leur parle des papiers que j’ai signés, ils disent que ces papiers ont été faits pour une tout autre vallée. Dégoûté, je me détourne d’eux. Mais tu ne dois jamais renoncer à la terre. Les os de ton père y seront bientôt enterrés et tu devras toujours veiller sur eux. »

Alexander Portnoy, fils d’émigrés juifs aux États-Unis, parle à son psy, dans Portnoy et son complexe (1969) de Philip Roth (traduction Henri Robillot). Partagé entre son athéisme provocateur et le retour du refoulé dans ses relations à sa petite amie goy. Sans fard sur l’antichristianisme latent d’une certaine conception de la judéité : « Dès que je suis entré dans la maison, je commence (sournoisement et à ma propre surprise, en un sens) à renifler. Quelle va être l’odeur ? Celle de la purée de pommes de terre ? D’une robe de vieille dame ? Du ciment frais ? Je renifle, je renifle, m’efforçant de distinguer les effluves. Voilà ! Est-ce que c’est ça, est-ce la Chrétienté que je flaire, ou seulement le chien ? À tout ce que je vois, goûte, touche, je pense « Goyish ! » Le premier matin, j’expédie, en pressant le tube, un bon centimètre de Pepsodent dans le lavabo plutôt que de toucher de ma brosse à dents la pâte que la mère de Kay ou son père ont peut-être effleurée des poils des leurs dont ils se frottent leurs molaires goyische. Véridique ! Le savon sur le lavabo est tout mousseux d’une écume laissée par les mains de quelqu’un. De qui ? Celles de Mary ? Dois-je le prendre tout simplement et commencer à me laver, ou d’abord peut-être faire couler un peu d’eau dessus, par précaution ? Mais précaution contre quoi ? Alors, connard, il te faudrait peut-être un autre savon pour laver celui-là ! Je gagne les cabinets sur la pointe des pieds, jette un coup d’œil dans la cuvette. « Eh bien, voilà, mon petit vieux, une véritable cuvette de cabinets goyische. Le modèle du genre. Où le père de ta petite amie laisse choir ses étrons de Gentil. Qu’est-ce que tu en penses, hein ? Plutôt impressionnant. » Obsédé ? Ensorcelé ! […] Je m’assieds donc – et le siège est chaud ! Aië, dix-sept ans et je suis à cul et à toi avec l’ennemi ! Quel chemin j’ai parcouru depuis septembre ! Auprès des eaux de Babylone, là où nous sommes assis et nos larmes ont coulé au souvenir de Sion ! Oui, comme vous dites ! Sur la chiotte, je suis assailli par le doute et le regret et du fond de mon cœur je languis soudain du désir d’être chez moi… » (p. 629).

Dans La Danse de Gengis Cohn, Romain Gary n’y va pas avec le dos de la cuiller dans l’humour noir. Un juif hante – sous l’avatar d’un dibbouk – l’esprit d’un nazi qui l’a exécuté, retourné à son métier de commissaire. « Je sais qu’il va régulièrement voir un psychiatre pour essayer de se débarrasser de moi. Il s’imagine que je ne suis pas au courant. Pour le punir, j’ai trouvé un petit truc assez marrant. Je lui fais le coup de la bande sonore. Au lieu de me tenir simplement là, en silence, devant lui, avec mon étoile jaune et mon visage couvert de plâtre, je fais du bruit. Je lui fais entendre des voix. C’est surtout aux voix des mères qu’il est le plus sensible. Nous étions une quarantaine, dans le trou que nous avions creusé, et il y avait naturellement des mères avec leurs enfants. Je lui fais donc écouter, avec un réalisme saisissant – en matière d’art, je suis pour le réalisme – les cris des mères juives une seconde avant les rafales des mitraillettes, lorsqu’elles comprirent enfin que leurs enfants ne seraient pas épargnés. Ça fait au moins mille décibels, une mère juive à ces moments-là. Il faut voir mon ami se dresser alors sur son lit, le visage blême, les yeux exorbités. Il a horreur du bruit. Il fait une tête épouvantable. Une tête pareille, je ne souhaite pas ça à mes meilleurs amis. » (p. 674). Quelques pages plus loin, le dibbouk évoque le moment où il est entré dans l’esprit du commissaire : « On nous avait fait creuser notre trou parmi les ruines d’un immeuble détruit par l’aviation alliée, pour nous punir symboliquement, et nous sommes ensuite demeurés en vrac sur le tas un bout de temps. Ce fut là que Schatzchen, sans le savoir à ce moment-là, m’a ramassé : je ne sais pas ce que sont devenus les autres, quels sont les Allemands qui les ont hébergés en eux. Mes cheveux sont hérissés comme ceux de Harpo Marx, entièrement raides : ils s’étaient dressés d’horreur sur ma tête et ils sont restés ainsi comme si on les avait frappés d’une sorte d’effet artistique pour l’éternité. Ce n’était pas tellement la peur qui m’avait ainsi fait dresser les cheveux sur la tête : c’était le bruit. Je n’ai jamais pu supporter le bruit et toutes ces mères avec leurs gosses dans les bras, ça faisait un tam-tam terrible. Je ne veux pas paraître antisémite, mais rien ne hurle comme une mère juive lorsqu’on tue ses enfants. Je n’avais même pas de boules de cire, sur moi, j’étais complètement désarmé. »

Un dieu parieur et négociateur selon Mordecai Richler

Mordecai Richler (1931-2001), canadien, dans Joshua (1980), a une interprétation amusante de Dieu : « Bon, eh bien, une chose qu’on nous reproche, c’est que depuis les temps bibliques, on a la réputation d’être durs en affaires. Prends Abraham, par exemple. Tu te souviens que je t’ai parlé de lui et de son fils ? Eh bien, un jour, Dieu a dit à Abraham qu’il voulait démolir les villes de la plaine, Sodome et Gomorrhe, parce qu’elles étaient ouvertes à tous les vents. […] Pleines de night-clubs et de boîtes de strip-tease et de maisons de jeu et des endroits où on pouvait baiser tranquille. Et Abraham lui a dit : « Ouais, bon, d’accord, Dieu, mais si on trouvait cinquante justes là-bas, tu démolirais quand même les villes ? – Non, pas si on en trouve cinquante. Et si on en trouve seulement quarante-cinq ? – Marché conclu », a dit Dieu. Abraham n’a pas lâché le morceau. « Et si on trouve seulement quarante membres de la ligue de pureté, qu’est-ce qu’on fait ? – O.K. » Bref, de fil en aiguille, il négocie avec Dieu et le fait descendre jusqu’à dix. (Belle stichomythie).

— On n’est pas les seuls à négocier.

— Ouais. Bon, passons à Job, dit-il en ouvrant sa Bible à un endroit signalé par un marque-page. Tu vois, si seulement tu avais lu ces pages, tu aurais appris quelque chose. Dieu, malgré tous ses défauts, « Tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça », était un parieur. Un joueur-né. Et il avait un vrai croyant, Job, aussi riche que possible, mais sympa, et un jour Dieu parie avec le diable qu’il peut tout prendre à Job, absolument tout, et que ça ne l’empêchera pas de continuer à croire en lui, tellement c’est une pointure. « Ah, ouais ? dit le diable, je prends le pari. » Ils se serrent la main. Et vlan, en une journée, Dieu monte le coup et s’arrange pour faire perdre à Job son bétail et ses serviteurs et sa maison et même tous ses enfants, sauf un. Tu parles d’un pari, hein ? Mais Job, c’est un dur à cuire, et il continue à croire en Dieu, même si il le dispute un peu, comme on dit. Je cite, Pourquoi les méchants restent-ils en vie, vieillissent-ils et accroissent-ils leur puissance ? fin de citation. Là, il est en train d’astiquer Dieu, qui s’énerve. « Hé, ho, petit con, dit Dieu, où étais-tu quand j’ai créé le monde ? Sais-tu faire le tonnerre ? Ou la pluie ? Ou tout le reste ? Dieu, c’est moi, le capo di capi et j’ai un sacré palmarès », et ainsi de suite. Et à la fin, c’est pas pour te gâcher la surprise, mais Job est récompensé et on lui rend tout ce qu’il possédait, mais en double, sa part pour avoir aidé Dieu à gagner son pari contre Satan. Mais le Livre de Job, ce n’est pas seulement une histoire de pari qui se termine bien. Il y a aussi une morale. […] il faut que tu saches que si tu continues à croire en Dieu, même quand tu es dans la merde, tu peux ramasser deux fois ta mise à l’arrivée. S’il fallait vraiment que je t’explique, je dirais que croire en Dieu, c’est comme jouer à la Bourse ou pousser sa chance au poker. Tes actions vont peut-être se casser la figure, comme pendant la Grande Dépression, ou bien tu n’arriveras même pas à avoir une paire de deux, et alors, si tu te dégonfles, tu vends ou tu laisses ta place. Mais si tu ne perds pas la foi et que tu gardes, disons, General Motors ou bien d’autres atouts, ben, bordel, regarde un peu ce que ça vaut aujourd’hui. T’as pigé ? » (p. 870).

Gail Parent est une des rares femmes présentes dans l’anthologie. Dans Sheila Levine est morte et vit à New York (1972), elle se livre à l’introspection d’une jeune femme qui peine à trouver un mari, et dont les idées sont inattendues :

« Nous vivons à l’époque de l’homosexuel juif. Plus de Juifs sont devenus pédés que de Juives lesbiennes. NOTRE PAYS A PERDU PLUS DE JUIFS À LA CAUSE HOMOSEXUELLE QUE DANS N’IMPORTE QUELLE GUERRE. » (p. 935).

« En l’espace d’une semaine, j’ai couché avec un David et un Samuel. Il y a dix ans, quand on faisait ça, les rumeurs allaient vite. Mon nom et mon téléphone ont surgi sur les murs des toilettes de toutes les fraternités du campus. Non, pas toutes… seulement les juives. Non pas que j’étais orthodoxe ; on m’avait juste dit des horreurs sur les pénis non circoncis. » (p. 942).

« Pendant ma dernière année, au moment où j’étais en train de faire mon choix entre ces deux hommes géniaux, ils sont tombés amoureux l’un de l’autre. Ça vous en bouche un coin ? […]

Je saisis maintenant pourquoi, à l’époque, j’ai mis si longtemps à comprendre. Quand un homme couche avec un autre, il y a peu d’indices : pas de rouge à lèvres sur les chemises ou les mégots de cigarette. Pas de lingerie abandonnée par mégarde ; pas de bague de fiançailles.

Alors, comment savoir ? Il y a des moyens. Chères célibataires, écoutez-moi bien afin d’éviter ce qui m’est arrivé à moi. La première chose à scruter, les vêtements. Les hommes qui couchent ensemble aiment échanger leurs vêtements. Or je voyais souvent une chemise de Hinley sur le dos de Joshua ou une ceinture de Joshua portée par Hinley. Quant à la veste en daim, elle faisait des va-et-vient. Voici la meilleure et la plus infaillible des tactiques. »

Dans Attention dieu méchant (2007), Shalom Auslander (né en 1970) nous apprend le mot « trief », antonyme de « casher ». Le personnage subit une métamorphose soudaine au matin, façon Kafka, sauf qu’au lieu d’être transformé en horrible cafard, c’est bien pire : il est transformé en goy ! Et tout le monde le rejette, jusqu’à ses parents : « La question essentielle, apparemment, était de savoir si Motty était cachère ou trief. Motty plaida qu’il devait avoir le droit d’entrer à la shoul puisque la religion est fondée sur la foi, qui est une manifestation de la pensée, laquelle est une émanation du cerveau, lequel est situé dans la tête. » Un auteur à découvrir !

– Vous trouverez également des extraits de trois auteurs, Le Veau d’or, d’Ilya Ilf & Yevgeny Petrov (1931), traduit du russe par Alain Préchac ; M’sieur, de Frigyes Karinthy (1916), traduit du hongrois par Françoise Gal, et Belle du Seigneur (1968), d’Albert Cohen. En dehors de ces auteurs, on peut lire Le Golem, et considérer que malgré son athéisme proclamé, Roman Polanski peut entrer dans la catégorie, avec des films comme Le Bal des Vampires par exemple, qui multiplie les allusions discrètes au judaïsme. Le sculpteur tchèque David Černý est un digne membre de cette confrérie. Et pour rire à gorge déployée d’une situation dramatique, ne ratez pas Le Cochon de Gaza de Sylvain Estibal (2011). Enfin, La Bible contient maints passages tordants !

Et l’humour musulman !

Maintenant, cet article a un codicille, mais avant de le lire vous devez exécuter quelques précautions utiles :

– Si vous êtes un enfant de moins de 40 ans, arrêtez immédiatement votre lecture, allumez-vous un joint, draguez votre voisin, faites du jogging, enfin quoi, bougez ! Qu’est-ce que vous faites encore là ?!

– Si vous êtes croyant, reportez-vous au cas ci-dessus.

– Si vous manquez d’humour, cf. ci-dessus.

– Éloignez de vous tout témoin gênant.

– Collez un sparadrap sur la caméra de votre ordinateur

– Recouvrez-vous, ainsi que l’ordinateur, d’une couverture opaque

– Utilisez un navigateur crypté

– Supprimez l’historique de votre navigateur avant et après lecture de ce qui suit.

– Voilà, vous pouvez lire :

Si l’humour juif est réputé, il n’est rien par rapport à l’humour musulman. Autodérision, parodie, caricature : aucune catégorie qui n’ébranle les diaphragmes et mette à rude épreuve les zygomatiques de nos amis musulmans, si joyeux drilles aux quatre coins du globe. En voici un échantillon retrouvé dans l’ordinateur d’un collègue mystérieusement disparu :

Sujet d’invention, niveau lycée (contenant une mise en abyme pédagogique) :

« La veille de son départ en retraite, un professeur de français dépressif donne à une classe de Première d’un lycée public zone sensible du 93 le sujet d’invention suivant : « Au cours d’une beuverie, Jésus fait une turlute à son pote M@h0met [1]. Le lendemain, à jeun, M@h0met envoie un texto à Jésus pour lui dire qu’il renonce à l’alcool ». Racontez les trois semaines qui séparent le départ en retraite de l’enseignant de la Troisième Guerre mondiale. »

Enjoy !

Voir en ligne : Article de Wikipédia sur l’humour juif

© altersexualite. com, 2017.

Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.

[1] Selon certains témoins oculaires, les deux potes auraient même expérimenté la position 47 du kamasutra, dite position de la prière en direction du mec à deux dos. À vérifier.

altersexualite.com

altersexualite.com