Accueil > Culture générale et expression en BTS > Paris, ville capitale ? > Les Nuits de Paris, de Rétif de la Bretonne

Paris la nuit au siècle des Lumières

Les Nuits de Paris, de Rétif de la Bretonne

Les Nuits de Paris, de Rétif de la Bretonne

Folio, 1986 (1788-1794), 404 p., 11,5 €

samedi 9 décembre 2023, par

Les Nuits de Paris de Rétif de la Bretonne (1734-1806) figure sur la liste du BO pour le thème « Paris, ville capitale ? » au programme de l’épreuve de BTS de Culture Générale & Expression en 2024. Je l’ai choisi parmi les 8 livres désormais traditionnels sur lesquels je fais un article. En fait je l’avais déjà lu jadis, et complètement oublié. J’avais d’ailleurs eu l’occasion de participer à un séminaire avec l’illustre dix-huitiémiste Michel Delon pendant mes études littéraires à Paris IV. J’ai fait naguère un article sur l’excellent Monsieur Nicolas, et Rétif est un auteur que j’ai toujours admiré parce qu’il vient du peuple (et d’un village proche de celui où est né mon père). Je voudrais par mon choix être en mesure d’évoquer le Paris moderne, du XVIIIe au XXIe siècle ; ce livre marquera donc la limite ancienne. L’édition Folio est un choix de textes et de « Nuits » puisées parmi les 411 racontées au fil des 4 000 pages publiées en 8 volumes entre 1788 & 1794. Cette édition s’arrête à la première fournée de Nuits parue en 1789. Pour réaliser cet article, je signale un nouveau progrès de Google, qui va de pair avec les progrès de l’IA : désormais, par Google livres, on peut puiser un texte directement sur la numérisation d’un livre ancien, en l’occurrence avec les formes typographiques du XVIIIe qui me demandent de nombreuses modifications. La progression que je constate depuis des années est bluffante, voire inquiétante. Je précise pour les chercheurs de petite bête, que pour ce type de travail, les moteurs de recherche concurrents sont pour l’instant totalement aux fraises ; je suis donc obligé de passer par Google, sous peine de devoir tout dactylographier (pour l’instant le mode dictée est trop chronophage pour un texte littéraire du XVIIIe siècle truffé de néologismes).

J’ai été étonné, en dépit de l’intérêt historique majeur de ce livre, d’avoir dû puiser la plupart de mes extraits dans Google livres, ce qui m’a demandé un travail de bénédictin. Seuls un petit nombre d’extraits étaient repris dans des livres récents, ce qui atténuait la difficulté de mon travail, et une poignée sur des sites, ce qui le facilitait grandement, mais souvent avec de nombreuses coupes et des altérations du texte, sans parler de la ponctuation très particulière de Rétif. Cet article sera donc l’article le plus complet en nombre d’extraits repris. Profitez-en !

Rétif a un petit côté facho délateur coincé du cul, ce qui est étonnant vu ses états de services de libertin avoués voire exhibés dans Monsieur Nicolas ; cependant il nous donne des témoignages de première main sur le Paris d’avant la Révolution, et s’intéresse, à l’instar de votre serviteur, aux détails de la vie quotidienne dédaignés par les « granzauteurs ». Plusieurs extraits que je reprends ci-dessous sont des textes d’anthologie sur les foires, les émeutes, les bains, la voirie, tous les grands petits sujets souvent oubliés des granzauteurs tamponnés.

Préface de Jean Varloot

« On le voit, et c’est là sa première originalité, ce Paris n’est pas celui des palais et des hôtels particuliers, décor des Liaisons dangereuses et du drame bourgeois, c’est celui du peuple entier, à une époque où les classes sociales, comme au Moyen Âge, cohabitent encore : la ségrégation, par exemple rue Saint-Honoré, est verticale, elle dépend de l’étage. Et le réseau habité est loin d’occuper toute la surface urbaine, accaparée qu’elle est en grande partie par des espaces encore verts, – jardins et même « coutures » ou cultures, lieux interdits par des murs princiers et surtout par les enceintes qui isolent les immenses propriétés des communautés religieuses. Le promeneur en est réduit au tissu, aussi dense qu’exigu, de voies souvent étranglées par les empiètements des riverains, soucieux d’étendre leur chez soi ou d’accroître leurs revenus » (p. 10).

« on a parfois l’impression de prendre connaissance d’un rapport de policier ou d’indicateur : il se traite lui-même d’« indigateur » et ne méprise aucunement les dénonciateurs, qu’il fait même récompenser en tant que « citoyens zélés ». Mais aucune preuve n’a été découverte d’une appartenance de Rétif à la police avant la Révolution, de près ou de loin » (p. 13).

Les Nuits de Paris ou le Spectateur-nocturne

Incipit : « Dans le cours de vingt années, c’est-à-dire, depuis 1767, que l’auteur est Spectateur-nocturne, il a observé pendant 1001 nuits, ce qui se passe dans les rues de la capitale. Néanmoins pendant ces vingt années, il n’a vu des choses intéressantes que 366 fois [1]. On n’en inférera pas, qu’il n’arrive des scènes frappantes dans les rues de Paris, que le vingtième des nuits, mais que le Hibou-spectateur, qui ne décrit que ce qu’il a vu, ne s’est rencontré avec les événements qu’une vingtième partie de ses courses. Il a commencé les Nuits dès qu’il a eu son année complète d’événements. Il a donné à cet ouvrage la forme animée du récit ; parce qu’effectivement, il a rendu compte à une femme, de tout ce qu’il voyait » (p. 31).

1re Nuit :

La gravure du Hibou-spectateur qui ouvre l’édition des Nuits est, selon le site utPictura, l’œuvre d’Antoine Louis François Sergent, dit Sergent-Marceau (1751-1847), qui aura un rôle important sous la Révolution, mais selon Michel Delon plutôt de Louis Binet (1744-1800), enfin de Moreau le Jeune selon l’article de Wikipédia consacré au livre, alors que Wikicommons crédite Louis Binet, qui me semble donc le plus probable ! Un article de Claude Jaëcklé-Plunian conclut qu’on ne peut pas conclure pour cette gravure-là, à ceci près qu’elle ne serait pas de Sergent comme les gravures suivantes, mais soit de Binet, soit de Charles-Étienne Gaucher, lequel pourrait n’être que le graveur…

Légende : « Le Hibou-Spectateur, marchant la nuit dans les rues de la capitale. On voit au-dessus de sa tête voler le Hibou, et dans les rues un enlèvement de filles ; des voleurs qui crochètent une porte ; le guet à cheval et le guet à pied. « Que de choses à voir quand les yeux sont fermés ! » » Au passage, l’observation de ce dessin révèle également des réverbères qui constituent un témoignage historique, ce que confirme la lecture de l’article réverbère sur Wikipédia : « Le réverbère est une lanterne à huile inventée en 1744 par Dominique-François Bourgeois […] posée en série à Paris à partir de 1766 ».

Rétif définit son cahier des charges : « J’ai voulu tout voir pour toi. Viens, lis, instruis-toi. Je me suis sacrifié à l’avantage de mes concitoyens. J’ai exposé ma santé, ma vie, mon honneur, ma vertu ; le fils du plus honnête et du plus vertueux des pères !… Mais je ne l’ai pas exposé en vain ; je te serai utile. Tu verras, jeune homme, combien le mal est commun, combien le vice est laid, et combien on paie cher ses trompeuses douceurs !… Pères, mères de famille ! préparez une couronne ! C’est pour vous, c’est pour vos enfants, que je me suis fait Hibou ! Le froid, la neige, la pluie, rien ne m’arrêtait ; je voulais tout voir, et j’ai… presque tout vu : car, on ne saurait être partout… Que d’autres peignent ce qui arrive le jour ; moi, je vais crayonner les iniquités nocturnes… J’ai vu ce que personne que moi, n’a vu. Mon empire commence à la chute du jour, et finit au crépuscule du matin, lorsque l’aurore ouvre les barrières du jour » (p. 35).

2e Nuit : sous le titre « La Vaporeuse », cette Nuit relate la rencontre avec celle qui sera pour la suite des Nuits « la Marquise », une jeune veuve, dame patronnesse à qui il rend compte quotidiennement de ses aventures, et à qui il confie des malheureuses à protéger. « Cette conversation est à peu près telle qu’elle fut tenue. En quittant la Vaporeuse, je me hâtai de me rendre chez moi. L’aurore commençait à paraître. Et je me dis en moi-même : – Je compterai d’aujourd’hui la seconde Nuit. Car cette femme m’a intéressé. La première servira d’introduction. Et lorsque je l’aurai vue longtemps, je ferai un livre de nos entretiens. Je l’intitulerai, Les Nuits du Hibou-Spectateur ; car je ne considérerai que les choses nocturnes ; assez d’autres voient les événements du jour. Après ce plan tracé, je me couchai, je dormis deux heures. Je m’éveillai ; je travaillai… et le soir vint » (p. 41).

7e Nuit : Le Trou au Mur « Je marchais légèrement et sans bruit, à l’ombre des maisons, comme le guet. Un bruit sourd frappe mon oreille. Je m’approche. Trois hommes faisaient un trou au mur, à côté de la porte d’une maison. Je saisis le marteau, et je frappe un coup terrible, en disant : — Mes amis ! pourquoi faire un trou ? voici la porte : on va vous ouvrir… ils n’entendirent pas les derniers mots ; les vibrations du heurtoir ébranlèrent leurs fibres, et surtout leurs jambes. Ils se mirent à fuir, abandonnant leurs instruments . On ouvrit, et je fis voir au portier le travail qu’on faisait pour le soulager dans son emploi » (p. 55).

10e Nuit. « le rompu ». « Je pris mon retour par la rue Saint-Antoine et la Grève. On avait roué la veille trois assassins : je ne croyais pas avoir cet horrible spectacle, que je n’avais jamais osé contempler. Mais comme je traversais, j’entrevis un malheureux, pâle, demi-mort, souffrant des douleurs de la question donnée vingt heures auparavant, qui descendait de l’Hôtel de Ville, soutenu par le bourreau et par le confesseur. Ces deux hommes si différents m’inspirèrent un sentiment inexprimable ! Je voyais le dernier embrasser un malheureux, dévoré par la fièvre, infect, comme les cachots dont il sortait, couvert de vermine ! Et je me disais : – Ô Religion ! voilà ton triomphe !… Je regardais l’autre, comme le bras terrible de la loi… Mais je me demandai : – Les hommes ont-ils droit de donner la mort ?… même à l’assassin, qui a traîtreusement, cruellement ôté la vie ? Je crois entendre la Nature me répondre un Non ! douloureux !… – Mais le vol ? – Non ! non ! (s’écrie la Nature) ! les riches barbares n’ont pas cru trouver assez de sûretés violentes ; au lieu d’être amis et frères, comme leur religion le prescrit impérativement, ils ont préféré les gibets… Voilà ce que me dit la nature… Je vis un spectacle horrible, quoique le supplice fût mitigé… Le malheureux avait révélé ses complices. Il fut étranglé avant les coups. Un tourniquet placé sous l’échafaud serra une corde passée sur le cou du patient, qui fut suffoqué. Pendant longtemps le confesseur et le bourreau lui tâtèrent le cœur, pour sentir si l’artère battait encore, et on ne donna les horribles coups, qu’après qu’il ne battit plus… Je m’en allai, les cheveux hérissés d’horreur… » (p. 56-57).

Pour illustrer le récit précédent, voici une gravure représentant l’exécution d’Antoine-François Desrues en 1777, une des exécutions qui a le plus marqué les esprits, comme en témoigne un article en anglais sur le blog Rodama qui propose plusieurs gravures d’époque, ce qui conviendra parfaitement à notre thème.

17e Nuit. « Système de l’eau ». Plusieurs Nuits sont agrémentées de « l’histoire d’Épiménide », que le narrateur compose à l’intention de la Marquise. Je relève un extrait qui n’a rien à voir avec le thème de Paris, mais qui a un intérêt pour constater l’état des réflexions scientifiques en cette fin de XVIIIe siècle : « [la terre] n’aurait pas d’abord son mouvement réglé, car elle serait lancée par une force si grande, qu’elle s’éloignerait quelque temps en ligne droite, ou presque droite, conservant toujours la forme d’une goutte d’eau, c’est-à-dire la rondeur, qui est la forme naturelle de tout corps isolé, par une raison que les prêtres d’Égypte en donnaient. C’est que tout corps isolé ayant un centre, auquel toutes les parties se rapportent, il ne peut se faire qu’une des parties environnantes soit plus éloignée du centre qu’une autre partie ; et comme les parties intérieures du globe y tiennent autant que celles de la circonférence, aucune ne peut déplacer l’autre, à moins d’une force majeure, comme une convulsion ; et le reste » (p. 64).

24e Nuit. « La Nuit des Halles ». « J’allai voir les cabarets des Halles, dont j’avais beaucoup entendu parler. Je croyais y trouver des scènes frappantes : je n’y vis que de la débauche : des gens qui fumaient, ou qui dormaient ; des filles perdues crapuleuses, avec des escrocs de billard ou d’académie, qui se battaient ou se disaient des injures. Quelques tristes libertins, qui étaient venus là croyant s’y divertir, et qui s’ennuyaient. J’allais me retirer, très mécontent de ce repaire du sale libertinage, autorisé pour les pourvoyeurs, qui ne s’en servent pas, lorsque j’aperçus une jeune blonde très jolie, qu’amenait une espèce de monstre femelle. Elle lui offrit de l’eau-de-vie, et je m’aperçus qu’elle voulait l’enivrer. Je bénis l’Être suprême de me trouver là. La jeune fille ne put avaler l’eau-de-vie. Je m’approchai d’elle. Le monstre femelle me tint alors les propos les plus infâmes, en me faisant observer, que c’était un objet tout neuf. La jeune fille s’efforçait d’être effrontée, et ne pouvait y réussir. Je proposai de sortir. Ce qui fut accepté. – Menez-nous chez vous, me dit le monstre. Je marchai, tenant la main de la jeune fille, et je pris le chemin de la rue Payenne, persuadé que j’allais faire un grand plaisir à la généreuse marquise. Je ne me trompai point. Elle finissait ses lettres, quand je frappai. La femme de chambre parut au balcon. Je fis le signal, et l’on m’ouvrit. Je présentai la blonde à la marquise, dans mon parloir. Car on se rappelle que je ne la voyais que par une grille semblable à celle des religieuses » (p. 66).

31e Nuit. « Les débris de cadavres ». « Au coin de la rue de la Huchette, à l’endroit nommé le Cagnard, je vis fuir des jeunes gens, qui remontèrent la rue de la Harpe. J’allai voir ce qu’ils avaient fait au Cagnard ; et je trouvai… les membres d’un enfant ouvert. Je frémis… Mais il n’y avait là rien à faire pour moi ; je me retirai.

Le lendemain matin, je vins chez l’apothicaire du coin, pour l’informer de ce que j’avais trouvé sous ses fenêtres. Il se mit à rire. Ce sont des reste d’anatomie. On refuse des cadavres aux jeunes chirurgiens, et ils sont obligés d’en voler ou d’en acheter : lorsqu’ils les ont disséqués, ils ne savent plus qu’en faire. Quatre se chargent du corps divisé ; deux précèdent, et deux suivent, pour avertir : on a soin de tenir ouvertes, sur la route, quelques allées, dont on sait le secret, et l’on s’y réfugie, en cas de danger. Enfin l’on arrive ici pour y jeter les débris, et l’on se sauve. –Pourquoi ne pas donner légalement des corps aux chirurgiens ? – C’est la question que se font tous les gens de bon sens : on devrait leur abandonner le cadavre des criminels et les corps des gens convaincus, qui meurent en prison ; ceux des hôpitaux qui ont eu des maladies extraordinaires. J’avais même proposé, dans un petit mémoire, de donner à l’amphithéâtre public, certains scélérats vivants, pour faire sur eux des expériences, qui rendissent leur mort doublement utile à la nation, dont ils ont été le fléau : mais on m’a éconduit avec horreur, comme un anthropophage. Satisfait de cette explication, je quittai l’apothicaire, en l’assurant que j’étais du même avis que lui » (p.68).

33e Nuit. « Bal payé ». « Depuis que j’étais à Paris, j’avais bien entendu parler d’efféminés ; mais ou ces gens-là ne sortent jamais, comme les bourdons des abeilles, ou ils se déguisent. Ce fut au bal que je les vis, pour la première fois, dans toute leur turpitude. Il vint à celui de Coulon cinq à six beaux, dix fois plus femmes que les femmes. Ils furent aussitôt environnés ; mais ils se faisaient valoir. L’essaim des coquettes effrontées les recherchait, les provoquait, allait jusqu’à les poursuivre ; tandis que les fats s’éloignaient, non d’un air timide, mais d’une manière cent fois plus impudente que s’ils avaient attaqué. J’observai ensuite les jeunes filles ; elles dévoraient des yeux les fats, qui souvent leur apportaient un insolent hommage. Alors, les innocentes rougissaient de plaisir et de corruption. J’étais émerveillé ! ou plutôt indigné ! Les deux élégants qui étaient avec la jeune personne de ma connaissance ne paraissaient pas des fats de premier ordre ; on ne pouvait les mettre qu’au second rang, ou peut-être au troisième. Aussi la petite coquette parut-elle les traiter avec indifférence ; elle donnait toute son attention aux efféminés. L’amant fut blessé de la conduite de sa belle : il se fâcha. Les efféminés qui voltigeaient s’en aperçurent, et, comme la jolie Virginie était un objet neuf, ils l’environnèrent. Elle fut comblée, la jeune folle ! Alors, l’amant, petit élève de Saint-Côme, outré de jalousie, se précipita au milieu des hommes-femmes, comme un nouvel Énée parmi les ombres guiorantes, et les écarta de droite et de gauche, avec autant de facilité que si leurs corps n’eussent été qu’une vapeur légère. Ils ne se fâchèrent pas ; ils riaient blanc, et si fadement que je m’en sentis le cœur attiédi » (p. 72). « Guiorantes », rare, du verbe « guiorer », « guiorement » (cri de la souris) ; à utiliser dans un texte satirique ! On constate que ce mot « efféminés » ne semble pas désigner présentement ce qu’on appellerait homosexuels, mais un type de comportement, un « habitus », qui inclut peut-être de l’homosexualité. À noter que le mot « antiphysique » est utilisé à la 233e Nuit, à propos d’espions auxquels le narrateur dérobe un jeune homme trop bavard : « Après cela, je remarquai les deux êtres anti-moraux et anti-physiques. Ils cherchaient le jeune homme des yeux » (p. 253).

34e Nuit. « Le Garçon en fille ». L’anecdote est située à Mardi gras, elle est sans doute inventée, « pour obéir aux hantises de Rétif », comme dit dans les notes. « C’était une sorte de jeune fille d’environ seize ans, dont on admirait la gentillesse. Je fus surpris de sa beauté douce et naïve. Je l’abordai pour lui demander ce qui la faisait remarquer. Elle me sourit, et rien au monde de si charmant que son sourire. Je ne savais que penser, lorsque l’enfant, sans parler, leva ses jupes et montra ses culottes. Je compris alors que c’était un petit garçon qui s’amusait d’une manière peu convenable : ceci devrait bien engager notre police à défendre les mascarades de toutes espèces, et jusqu’au délire du Carnaval. Je fis quelques représentations à l’enfant. Tandis que je lui parlais, un carrosse bourgeois s’arrête. Celui qui était dedans met la tête à la portière et s’informe. On lui présente le petit garçon. « Il n’est pas possible, s’écrie-t-il, c’est une fille !… Parbleu ! Je veux m’en assurer. Le petit garçon veut fuir. Deux laquais l’arrêtent : on le met dans la voiture… Je tire le voile sur les suites de cette histoire horrible. Qu’il suffise de savoir que cet enfant est aujourd’hui un efféminé, qu’il occupe une place au *** ; que cette funeste aventure a causé, outre la perte de ses mœurs, le désespoir de ses parents » (p. 74).

34e Nuit. « Les Femmes par quartier ». « Imaginez-vous que ces drôles-là, profitant de l’obscurité de leur nom, quoiqu’ils aient une aisance de seigneurs, ont voulu être plus heureux que les grands, plus honorés qu’eux. Et voici comment. Ils ont choisi, dans la bourgeoisie commune, quatre jolies filles, honnêtement élevées, qui leur plussent également à tous quatre ; ils les ont épousées, en tirant au sort ; ils ont ensuite tourné l’esprit de leurs femmes avec adresse, car on est facile à séduire, entre 16 à 18 ans, et ils leur ont si bien doré la pilule, qu’ils les ont fait consentir, au bout de trois mois, non pas à recevoir chez elles un des amis pour mari pendant trois autres mois, mais à les aller passer chez lui. Voilà trois ans que cela dure, et pendant l’année chacun de ces Messieurs a les quatre femmes, trois mois chacune » (p. 77).

48e Nuit. « L’échelle de corde ». Rétif assiste à l’escalade d’un balcon, puis la fuite du galant. « Il marcha ; je le suivis. À l’entrée de la rue Aubry-le-Boucher était un cabriolet, gardé par un jockey : l’amoureux y monta, et partit comme l’éclair, éveillant, dans sa route, par un bruit de tonnerre, tous les pauvres malades qui commençaient à s’endormir… J’ai toujours été surpris, que la police moderne donnât si peu d’attention à la tranquillité nocturne des citadins. Des gens du peuple crient, chantent impunément ; des chiens hurlent, aboient ; des fiacres pesants, des chars rapides ébranlent au milieu de la nuit les maisons et les cerveaux. Il me semble, que dans un pays bien réglé, le repos des gens de travail devrait être respecté ; qu’il devrait être défendu aux oisifs, aux libertins, aux soupeurs en ville, et surtout aux chiens, de le troubler… » (p. 82).

52e Nuit. « La morale des Égyptiens. La propriété ». Rétif poursuit l’histoire d’Épiménide, qui lui permet d’introduire son communisme : « Comme je vous le disais (reprit Psammès), examinez les animaux vivant en société : personne, dans ces républiques, ne possède rien exclusivement ; tout est à tous ; c’est une admirable fraternité. J’ai quelquefois examiné les castors, qui commencent à disparaître du Nil, les abeilles, les fourmis, avec un plaisir attendrissant : j’enviais leur sort ! Mais revenons… Tout le mal qui existe dans le monde vient de la propriété. C’est mal à propos qu’on la croit utile, pour donner aux hommes de l’énergie ; il est d’autres moyens à lui substituer, et qui sont moins dangereux. Beaucoup d’Égyptiens parlent encore aujourd’hui avec horreur d’un ancien Ministre qu’eurent autrefois les Parohs, petits rois de la Basse-Égypte. Ce Ministre, par sa prudence, avait amassé, à vil prix, les grains dont on ne savait que faire, pendant plusieurs années consécutives de fertilité, pour le vendre, très cher, durant une famine qui succéda. Il dépouilla, dit-on, les sujets de toutes leurs propriétés, qu’ils cédèrent au roi, lequel par là devint le seul propriétaire. Pour moi, loin de blâmer ce ministre, je le loue. Il s’acheminait vers la reforme que je désire ; il mettait toutes les terres en commun ; puisque le Roi ne pouvait que les donner à cultiver au peuple, à des conditions égales, et que ces conditions devaient tenir lieu de l’impôt, pour la défense du pays, les ouvrages publics, et le reste » (p. 90).

61e Nuit. « L’aveugle éclairé ». « J’allai dans le quartier, qui est comme la quintessence de l’urbanité française. Ce n’est pas la Cour, mais il vaut peut-être beaucoup mieux ; car il a un ton souvent meilleur ; il corrige la Cour elle-même ; il lui porte la loi impérieuse de l’usage national, et la force de s’y conformer, il la siffle si elle ne lui plaît pas, et la force à changer. Ce quartier, qui est comme le cerveau de la capitale, c’est la rue Saint-Honoré, unie au quartier du Palais-Royal. La rue Saint-Honoré ne paraît composée que de marchands : mais il est une infinité de gens de goût dans les étages supérieurs, et surtout dans les rues adjacentes. Il est même des étrangers, qui ne vivent que là, sans y demeurer. Ils quittent le matin leur demeure, au faubourg Saint-Germain, au Marais, à la chaussée d’Antin et le reste, pour venir dans le beau quartier, manger, faire leur partie, causer, se promener ; ils ne rentrent chez eux que le soir, et ne connaissent du Marais, du faubourg Saint-Germain, ou du quartier Montmartre, que leur appartement » (p. 101).

72e Nuit. « Le feu de la Saint-Jean ». Cette relation constitue un des meilleurs extraits pour la classe. C’est ce qui avait disparu avec le progrès des mœurs et que le « grand remplacement » nous donne la chance de constater à nouveau, youpi ! Le blogueur Christophe Catsaros a fait le rapprochement avec les événements de Cologne en 2016.

« C’était le soir de la veille de Saint-Jean. Tout le monde allait à la Grève voir tirer un feu mesquin ; du moins tel était le but du grand nombre. Mais certaines gens en avaient un différent. Les filous regardaient cette fête comme un bénéfice annuel ; d’autres, comme une facilité pour se livrer à un libertinage brutal. Toutes les occasions d’attroupement, quelles qu’elles soient, devraient être supprimées, à cause de leurs inconvénients. L’Original [2] m’accompagnait, sans que je le susse. Je l’aperçus à l’entrée du quai de Gesvres. Nous marchâmes ensemble : — Si vous voulez observer (me dit il), il faut un peu vous exposer. Ce n’est pas à la lisière de la tourbe que rien se passe : Avançons. Je sentis qu’il n’avait pas tort, et quelque répugnance que j’y eusse, je perçai la foule à la suite de mon conducteur. On me parut d’abord assez tranquille. Mais, en écoutant la conversation, je compris qu’un groupe d’ouvriers orfèvres et horlogers de la place Dauphine ne formait un cercle, et ne rassemblait adroitement, au centre, de jeunes personnes assez jolies, que pour les rendre victimes de l’imprudente curiosité qui les aveuglait. — Attention ! (me dit M. du Hameauneuf). J’observai donc la manœuvre, qui se continuait. Je jetai les yeux sur un autre groupe. Celui-ci travaillait différemment. Il encerclait tous les gens qui paraissaient avoir de l’argent et des montres. On les poussait par un petit mouvement ondulatoire, dont ils s’apercevaient à peine ; et celui qui les faisait avancer plus brusquement était celui qui se plaignait davantage de la presse. Tout ce monde resta honnête jusqu’aux premières fusées. — Attention ! (répéta du Hameauneuf). Sans moi, vous étiez entraîné ; mais nous nous sommes soutenus à nous deux. » J’observai que les ondulations redoublaient. Je ne regardais nullement les fusées, et je m’aperçus que les filous en faisaient de même : il me parut qu’ils glissaient la main dans les poches ou les goussets, lorsque la fusée s’élevait, et qu’ils retiraient l’hameçon pendant les cris et les trémoussements qu’excitait chaque baguette tombante. Mais bientôt je quittai cette scène, pour l’autre.

Les compagnons orfèvres agissaient de leur côté. Les imprudentes renfermées dans les différents cercles qu’ils formaient, me parurent enlevées les unes à deux pieds de terre, les autres couchées horizontalement sur les bras ; quelques unes étaient au milieu d’un double cercle. Toutes étaient traitées de la manière la plus indigne, et quelquefois la plus cruelle. Leurs cris n’étaient pas entendus, parce que les polissons choisissaient les instants de la chute des baguettes, et que dans les autres moments, ils poussaient eux mêmes des cris, qui couvraient ceux de leurs victimes. Du Hameauneuf perçait les différents cercles comme une tarière, et m’y faisait pénétrer. – Ne dites pas un mot ! (m’avait-il recommandé) : nous serions étouffés. Nous vîmes des choses horribles ; entr’autres, au milieu d’un triple cercle, une jeune fille avec sa mère, qu’on rendait témoin et participante des infamies faites à sa fille. Cette infortunée se trouva mal… Le reste du récit ne peut se faire. Le feu finit heureusement, et ce fut pour la dernière fois. Le Prévôt des marchands fut instruit de ce que nous avions vu ; et cette cause, réunie à une autre, fit cesser un dangereux enfantillage. Les filous et les polissons s’écoulèrent comme l’eau, et les insultées se trouvèrent entourées de gens tout différents, qui n’imaginaient autre chose, sinon qu’elles avaient été trop pressées. L’Original me dit alors : — Les clercs et les ouvriers des professions qu’on nomme relevées, se permettent, dans toutes les occasions où ils se trouvent confondus avec la foule, des actions atroces. La raison en est simple ; le travail de ces jeunes gens n’est pas fatigant et laisse au corps toute sa vivacité : ensuite ils se corrompent mutuellement par la communication, et dès qu’ils se trouvent avec des femmes qu’ils peuvent toucher, ils suivent tous les écarts d’une imagination déréglée.

Vous voyez de l’autre côté ces gens sans bourse, sans montre, sans boucles de souliers ni de jarretières : ils ont été enlevés, portés par leurs officieux valets de chambre, qui formaient cercle et file. Ceux du cercle donnaient à ceux de la file : arrêtez-vous les premiers, vous ne leur trouverez rien ; tout est déjà sorti de la place, à la fin du feu » (p. 113).

102e Nuit. « Les Tuileries ». « Une jeune personne charmante se trouvait au bas de la terrasse des Feuillants. Un fat la regarde, et la trouve jolie. Il rencontre un autre fat, et lui dit, qu’il vient de voir une femme charmante. – Il faut voir ça ! Il court avec son semblable ; ils suivent la jeune personne avec affectation ; ils la regardent impudemment. — Parbleu ! (dit le second), il faut nous amuser, et faire foule autour d’elle ! Tiens, fais comme moi. Ils redoublèrent alors d’effronterie ; s’arrêtèrent, la fixèrent. Le public étonné, cherchait des yeux. On voyait un objet charmant ; on le considéra. Tout le monde voulut voir, et ne vit rien. On se presse ; on s’étouffe : les promeneurs & les promeneuses accourent de tous les coins du jardin, et la jeune personne fut exposée à être suffoquée, parce qu’un fat l’avait trouvée jolie. Elle fut obligée, pour se garantir, de s’accoter à un arbre. Son père, qui paraissait un ancien officier, repoussait avec peine les importuns ; il fut obligé de mettre l’épée à la main, pour se faire faire passage, et sortir. Sa figure vénérable, les expressions polies qu’il avait d’abord employées, pour obtenir la liberté de se retirer, tout avait été inutile. On dit, que dans un mouvement douloureux, voyant sa vie et celle de sa fille exposées, il s’écria : — Ô Français, Français ! vous êtes plus cruels que les sauvages ! ils ont respecté ma fille, parce qu’elle était belle ! Il sortit enfin, à l’aide des Suisses, par la porte des Feuillants » (p. 146).

112e Nuit. « Le Jardin des plantes ». Voici un récit qui peut justifier la réputation de Rétif d’être un délateur. « Je pris par la rue Saint-Victor, et j’arrivai au Jardin des plantes. Il faisait encore jour. Mais le soleil était couché ; la soirée était belle. Je regardai le labyrinthe. Il me prit une envie démesurée d’aller respirer l’air pur, au-dessus de cette éminence. Mais les portes en étaient fermées. Un homme du quartier me dit, que les sous-préposés se réservaient cette partie du jardin, pour leurs parties fines. Je frémis d’indignation. Je cherchai tant, que je trouvai une petite porte au-dessus des forges, par laquelle j’entrai. Je n’eus pas fais trente pas, que j’entendis parler et rire dans un bosquet. Je m’avançai doucement, et je vis sur le gazon les débris d’une collation copieuse, autour de laquelle étaient couchés, quatre beaux couples d’amants, qui riaient, jasaient… Je l’avouerai, cette joyeuse compagnie m’offrit l’image du bonheur. Je n’en fus point jaloux, je ne fus point de mauvaise humeur. Une réflexion me vint seulement : – ils sont là bienheureux ! mais il faut qu’une peine compense ces plaisirs-là ? Oh ! qu’elle sera grande ! Je m’éloignai sans bruit. Sur la descente orientale, j’aperçus quelques autres couples, mais séparés. Je ne décrirai par leurs amusements ; ils avaient raison de tenir les portes fermées. J’allai de là sur le monticule vis-à-vis, observant de marcher toujours à couvert. Je vis d’autres sociétés. Enfin je fus aperçu par deux garçons de jardin. Ils vinrent à moi furieux : – Comment êtes-vous entré ici ? – Par la porte. – Vous n’êtes pas de la compagnie ! – Non. – Vous êtes… – Vous êtes des insolents ; et taisez-vous, ou je vous ferai voir, que cet endroit doit être ouvert ; il ne renferme aucune plante rare, et le Jardin du roi, ne doit pas être l’asile du libertinage. À ce mot, un de ces sous-préposés, qui faisaient fermer les portes du labyrinthe, m’approcha, me regarda, et ne dit mot. Il fit bien. Je ne sortis pas. Je me promenai ouvertement partout, et je suivis la dernière compagnie. Je vis par la mollesse des sous-préposés à mon égard, qu’ils n’étaient pas autorisés…

J’allai chez la Marquise pour la première fois depuis trois mois ; je lui racontai ce que je venais de voir ; et elle en écrivit à l’Intendant du Jardin. L’abus dura quelques temps encore ; enfin, il a cessé, par les ordres de Buffon » (p. 153).

114e Nuit. « Jardin de Soubise ». « Dans le parterre, garni de légumes et d’arbres à fruits, je trouvai une nation entière. C’étaient tous les Juifs bas-mercantiers qui célébraient le samedi. Les pères, les mères, les enfants, les servantes, tout était confondu. Ils parlaient allemand entr’eux, et ne se mêlaient pas avec le reste du monde. Ils me prirent sans doute pour un des leurs. Je marchais gravement, et j’écoutais. Par ce que je vis et ce que j’entendis, il me semble que l’innocence et les mœurs patriarcales règnent encore parmi eux. La servante parlait à son maître et à sa maîtresse, comme une sœur ou une fille, suivant son âge. Les enfants étaient respectueux et tendres. Les pères et les mères paraissaient ne respirer que pour eux. Je fus édifié des sentiments de ces pauvres Juifs ; car pour les riches, on sait trop que c’est autre chose. Le spectacle était uniforme ; d’ailleurs ils se disposaient à partir. J’allai de l’autre côté, où se promenaient les adolescentes chrétiennes. Elles étaient toutes aimables, et il y en avait de charmantes. Elles me prirent pour un Juif, et j’entendis, qu’elles se disaient entr’elles, – C’est un Juif ! mais il ne faut pas en avoir peur ; ces gens-là observent bien leur loi ; ils sont bons, bien unis entr’eux » (p. 159).

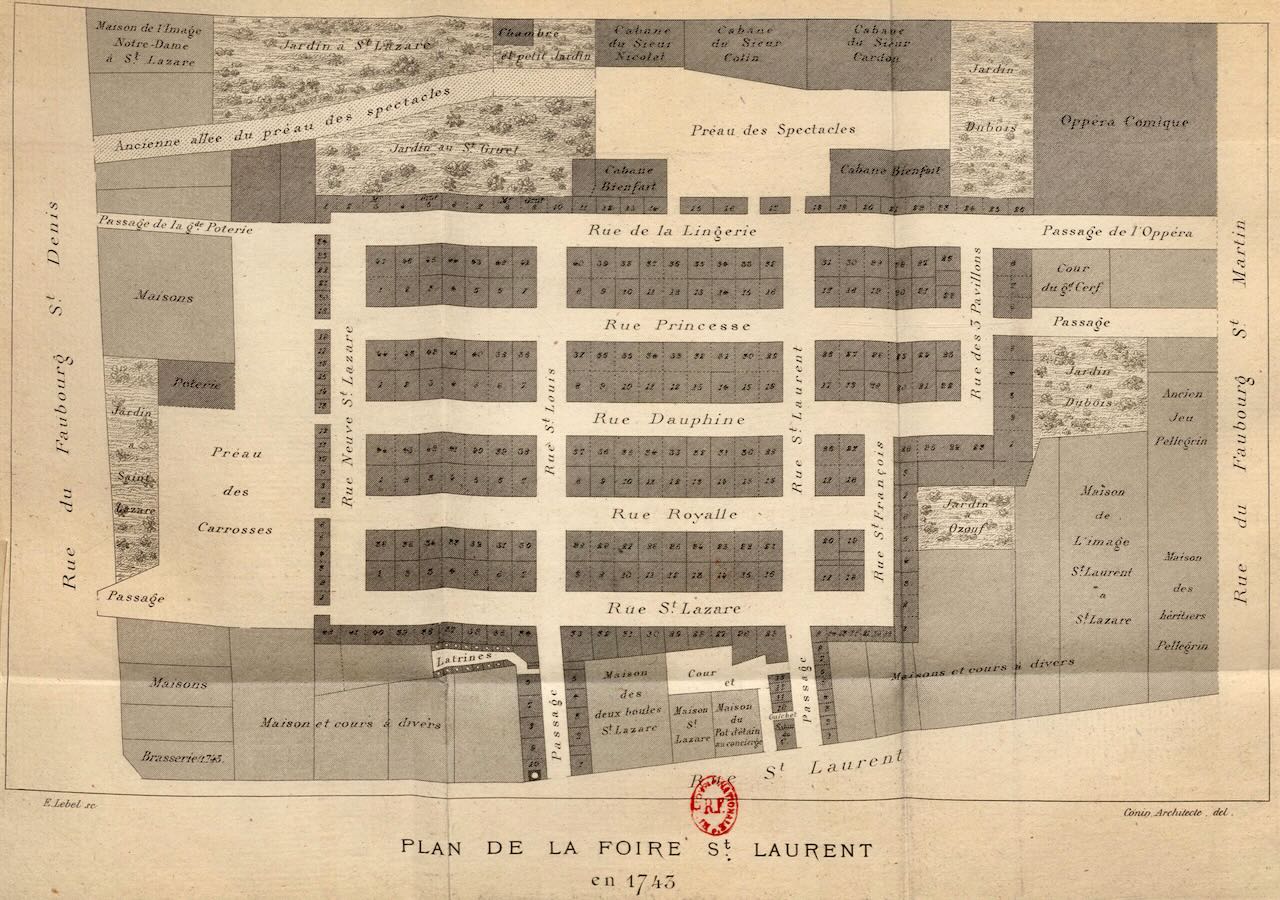

121e Nuit. « Foire Saint-Laurent ». Cette foire se déroulait tout l’été sur l’Enclos Saint-Laurent, actuellement l’espace situé juste en face de la Gare de l’Est, entre la gare et l’église Saint-Laurent. « Arrivé dans le bazar, je vis quelques boutiques mesquines et mal fournies, des coureuses étalant des modes, comme les araignées tendent leurs toiles, des billards, des cafés, des tabagies et surtout des baladins. Les parades commençaient, avec un vacarme épouvantable et faisaient déserter jusqu’aux billards. Je me crus en Espagne. Je me mêlai dans la foule et j’examinai ce qui se passait à la parade, dans un endroit moins large et plus concentré que le boulevard. Je remarquai d’abord que la foule était particulièrement composée de trois sortes de personnes, de filous, d’apprentis, non encore avancés qui ne gagnaient pas leur chandelle et dont quelques-uns n’étaient pas plus sûrs que les premiers, enfin d’enfants de famille, qui s’échappaient. Il y avait aussi des ouvriers peu actifs ou de ceux qui ne peuvent travailler à la lumière et des étrangers. Les filles étaient particulièrement des coureuses novices, des couturières, des frotteuses, des gazières, et des filles d’artisans. Il n’était pas possible qu’il se commît là des désordres comme dans les grandes foules, mais on s’y essayait. On profitait des pointes ordurières de la parade pour expliquer aux jeunes filles les choses relatives à l’indécente bouffonnerie. De temps en temps, il y avait un petit reflux, pendant lequel les escamoteurs tâchaient d’opérer. Des polissons jouaient des tours aux filles, dans les moments de grande attention et après une indécence bien caractérisée, ils se retiraient au cri de la jeune personne que les camarades de l’insolent environnaient d’un air de morgue affectée, les yeux fixés sur la parade. Je vis, avec sa mère, une jeune fille qui fut si gravement insultée, dans un moment où elle riait de tout son cœur, qu’elle s’en trouva mal. Elle était même blessée. Je fis des reproches à sa mère de ce qu’elle amenait sa fille dans un endroit pareil. On fut obligé d’appeler un chirurgien… Je détourne les yeux de cette infamie. Un jeune provincial perdit sa montre, sa tabatière, sa bourse et son mouchoir. Je crois même, que ce ne furent pas des filous de profession qui le dépouillèrent, mais de très mauvais plaisants que son air neuf et sa physionomie admirative avaient beaucoup divertis » (p. 165).

142e Nuit. « Les deux ouvriers ». Rétif sent la révolution fermenter. « De tous nos gens de lettres, je suis peut-être le seul qui connaisse le peuple, en me mêlant avec lui. Je veux le peindre ; je veux être la sentinelle du bon ordre. Je suis descendu dans les plus basses classes afin d’y voir tous les abus. Prenez garde ! philosophes ! l’amour de l’humanité peut vous égarer ! Ce que vous appelez le mieux pourrait être le pire ! Il ne faut pas que le peuple gagne trop ; il ressemble aux estomacs que trop de nourritures engorge et rend paresseux : en croyant bien faire, croyez-en mon expérience, vous pouvez tout perdre !… Et vous, magistrats, prenez plus garde encore ! Une révolution funeste se prépare ! L’esprit d’insubordination s’étend, se propage. C’est dans la classe la plus basse qu’il fermente sourdement ! Je vous le dénonce publiquement et, si vous daignez vous instruire, cent preuves pour une vous seront administrées. Les femmes des ouvriers même sentent l’abus de l’augmentation folle des salaires, qui tourne la tête à des hommes grossiers ! J’ai vu, ô magistrats ! que telle somme de bien-être, d’aisance, ne peut se digérer par le peuple des villes, quoique celui des campagnes s’en accommode. D’ailleurs le gain actuel de certains ouvriers, a l’inconvénient terrible d’ôter à nos arts et à nos métiers la possibilité de la concurrence avec l’étranger… Je m’arrête, de peur que des zélateurs aveugles ne m’accusent d’une sorte de machiavélisme, ou de seconder cet écrivain hardi, partisan de l’esclavage. Mais je suis dans des principes opposés à ceux de Machiavel et de l’apologiste de Néron [3], et, si le dernier fait des choses que j’ignore, j’en ai vu, j’en ai senti, qu’il ne connaîtra jamais » (p. 178).

145e Nuit. « Le chien enragé ». « Vis-à-vis la place Dauphine, un gros chien, avec un collier, qui avait l’air malade, vint pour se jeter sur moi. Je grimpai à la grille d’Henri IV avec tant de légèreté, que le chien ne put m’atteindre. Il donna de la tête contre les barreaux ; ensuite il se jeta sur les vieilles caisses vides des orangères. Je criai à la sentinelle du corps de garde de se mettre en défense. Ce qu’il fit. Le sergent sortit pour faire tuer le chien, mais l’animal s’enfuit, et, quoi que je pusse dire, on ne le poursuivit pas. Je priai les gardes-nuit d’avertir les orangères de brûler les vieilles caisses mordues par le chien, et je les montrai. J’eus une très grande frayeur ! Si j’en étais maître, il n’y aurait point de chiens dans les villes. Quoi ! l’on se fait un amusement, un plaisir d’élever, de coucher chez soi un animal qui peut devenir plus venimeux que le plus dangereux des serpents ! C’est une des folies de l’espèce humaine. Je hais les chiens, et j’aime les hommes » (p. 183).

176e Nuit. « Les balayeurs ». « Il était cinq heures, lorsque je m’en revins. Je trouvai plusieurs hommes, qui avaient entrepris le balayage des particuliers. Ils s’entendaient entre eux et commençaient au haut d’une rue basse, étroite et sale ; ils n’incommodaient personne et poussaient la balayure jusqu’à la grand’rue. J’observai seulement que l’entêtement d’un seul particulier du milieu de la petite rue, qui ne voulait pas se servir d’eux, les gênait beaucoup. Ils étaient obligés de faire passer sur son terrain les boues liquides, et ne pouvant les y laisser, de balayer sa place gratis. Je vis qu’ils allaient ensuite, proche de la rivière, à une autre rue, dont ils précipitèrent la boue dans la Seine. Ce que je blâmai. L’habitant de Paris, qui ne sait pas combien les engrais sont précieux, ne cherche qu’à s’en débarrasser. L’administration pourrait y remédier, en obligeant les propriétaires, à prendre aux voiries, tant de voitures d’engrais, à un écu la voiture, à proportion de leurs terres, et le produit serait employé tant à payer le balayage public qu’à l’augmentation des boueurs. Il faudrait encore empêcher que la ville ne s’étende immensément, en posant des limites et en taxant toute maison isolée. On devrait surtout avoir la politique de ne point bâtir dans d’excellents potagers, fertilisés depuis longtemps, et de ne pas trop reculer les cultures approvisionnantes. On devrait soigner plus efficacement la propreté des rues ; on devrait les tenir sèches, au lieu de les mouiller ; on devrait ne pas tant multiplier les canaux souterrains, nuisibles aux voitures et à la salubrité ; on devrait mille choses qu’on ne fait pas. Les hommes ont une idée fausse, une idée destructive ; c’est que la vie est trop courte pour s’occuper d’y être bien. Cette idée n’influe pas sur toutes les actions des hommes, mais elle est très préjudiciable aux établissements publics. Il faut la détruire, au lieu de la laisser se propager par les livres ascétiques » (p. 209).

176e Nuit. « Les incongruités nocturnes ». « Il devrait y avoir une ordonnance de police très sévère qui défendît les incongruités qui bordent certains quais et infectent les petites rues. Loin de souffrir une seule maison sans aisances, comme il en existe tant aux environs des boulevards et des quais, dans les quartiers déserts des faubourgs Saint-Marcel, Saint-Antoine, dans l’île Saint-Louis, devant et derrière Saint-Pierre, on devrait, au contraire, ordonner dans certaines maisons, par bas, un cabinet public, de la propreté duquel serait chargé le principal locataire, avec permission à lui de faire condamner à l’amende tout homme ou femme surpris à saloper. Ce cabinet serait fermé ; la clef en serait au comptoir, et l’on serait obligé de la remettre. Par exemple, toutes les maisons en face du réverbère auraient des cabinets pareils, et, quand une place serait prise, on serait assuré d’en trouver une autre. La peine contre le principal locataire de mauvaise volonté serait une amende de 24 livres, dont un tiers au dénonciateur, l’autre à l’Hôtel de Ville, et le dernier pour les boues et lanternes » (p. 210). Ceux que le sujet intéresse liront avec profit Les Lieux. Histoire des commodités, de Roger-Henri Guerrand.

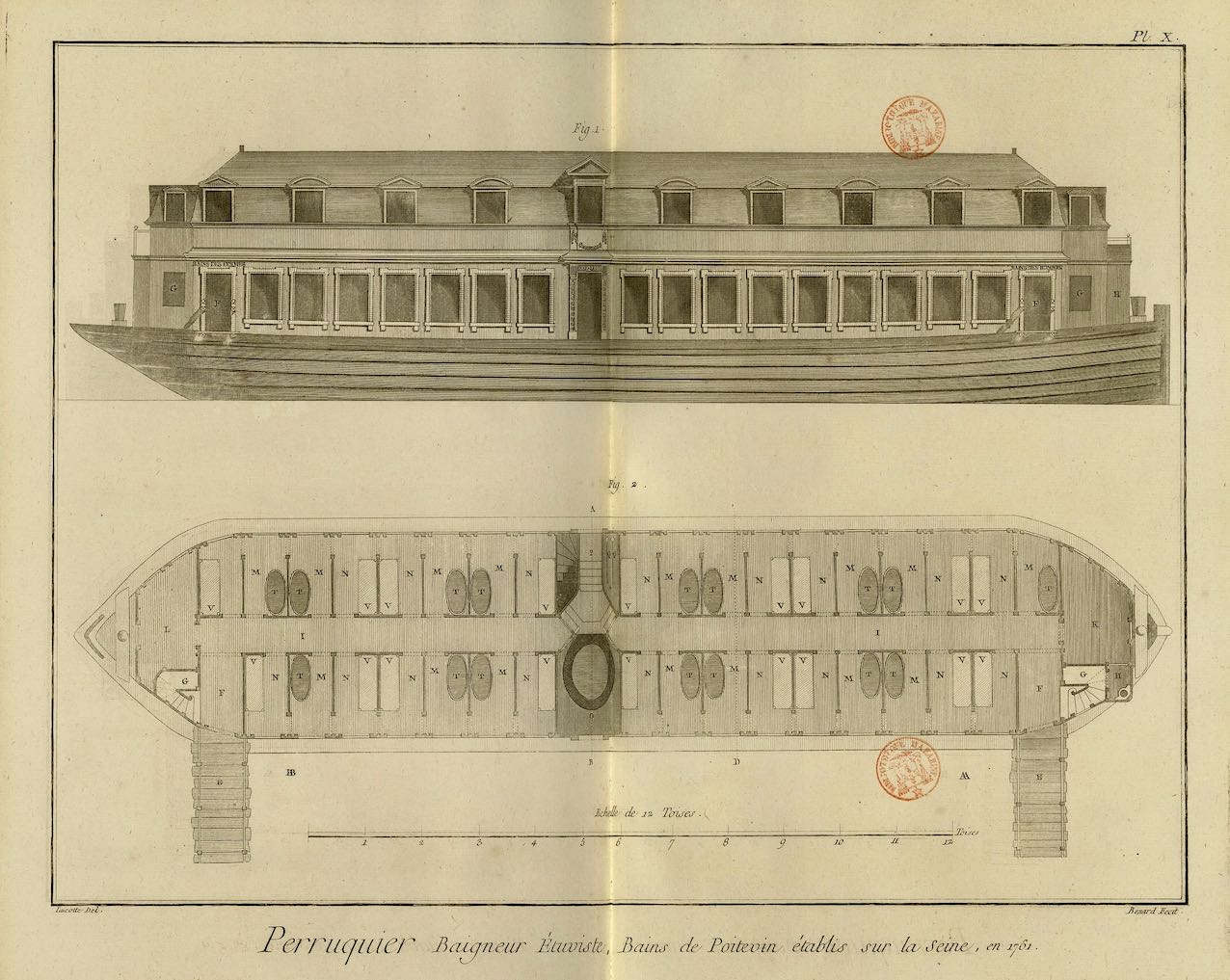

186e Nuit. « Les bains ». Il commençait à faire chaud : les bateaux de bains étaient arrangés ; l’extrême chaleur y attirait la foule le soir, pour deux raisons ; parce qu’alors on est plus libre, et parce qu’une sorte de pudeur empêchait encore les femmes d’y aller le jour. Je fis le tour du bassin, et j’observai les différents bains, tous placés singulièrement, et d’une manière bien opposée à ce qu’ils seraient en Turquie ; car toujours les bains des femmes étaient au-dessus de ceux des hommes. Les premiers bains que je vis, étaient arrangés au bas des grands degrés, l’un sur la rive du quartier de la place Maubert, l’autre vis-à-vis, pour l’île Notre-Dame, ou la Cité ; ces bains ne sont que pour les femmes. Je continuai ma route par l’île, et je vis des bains au-dessus et au-dessous du pont-Marie, avec deux grands écriteaux attachés au parapet : celui d’amont, était ainsi conçu, Bains des dames publiques et particulières. Il faut convenir que la langue est singulièrement outragée dans tous les écriteaux et toutes les enseignes de Paris, et qu’elle ne devrait pas l’être ; mais, ici, l’ignorance grossière était scandaleuse, et, si c’était une mauvaise plaisanterie, elle était punissable. J’en avertis la concierge. L’écriteau des hommes était tout simple. Je continuai ma tournée. Je vis des bains sur le Port-aux-Blés pour les deux sexes. J’en trouvai d’autres au-dessous du pont Henri, vis-à-vis la rue des Poulies, d’autres sur le quai des Théatins ; enfin j’en vis au bas du quai de l’Horloge, derrière la place Dauphine. Il était fort tard. Des enfants, des apprentis, se baignaient dans le petit bras qui passe devant les Augustins, et les sépare du quai des Orfèvres. J’observais combien ces bains mesquins, qui ressemblent à ceux que pourraient avoir de pauvres sauvages, annonçaient la malpropreté de la plus grande ville du monde ! Cinq à six bains cabanés pour Paris ! C’est que personne presque ne s’y baigne, et que ceux qui le font, se bornent à une fois ou deux par été, c’est-à-dire par année. Tandis que je faisais là-dessus des réflexions, et que je désirais que l’usage des bains fût plus étendu, j’entendis quelque bruit du côté du petit bras de la rivière : c’étaient les enfants-baigneurs qui s’enfuyaient : il y avait un ordre, pour les empêcher de se laver dans la rivière, à l’endroit le moins dangereux, où même il ne peut y avoir aucun danger. J’appris qu’il existait pour eux un bain, à la pointe du jardin des Enfants-de-chœur, où l’on voulait qu’ils allassent s’entasser, polissonner et se corrompre. Je fus surpris et choqué, mais le pouvoir me manquait contre cette barbarie très immorale ! Je parlai au sergent de la garde : la raison qu’il me donna, c’est que les enfants venaient là le jour, ce qui était très scandaleux ! — Scandaleux (m’écriai-je). Il est scandaleux que des enfants se lavent, dans un endroit découvert, où l’eau n’a que 2 pieds de profondeur ! ! En vérité, je ne conçois plus rien à la décence de notre siècle corrompu ! Bientôt on défendra aux nourrices de passer la chemise à leurs nourrissons mâles, et les sages-femmes ne pourront plus dire le sexe de l’enfant. Hé ! morbleu ! laissez, laissez ces pauvres enfants se laver, s’approprier, non la nuit, qui souvent est trop fraîche, mais au grand et beau soleil ! dussent quelques petites filles de libraire les apercevoir de leur fenêtre : dussent les petites blanchisseuses les voir de quelque cinquante pas, et quelque bourgeoise curieuse les examiner en s’appuyant sur le parapet. Quel mal cela produira-t il ? Et le bien sera l’apprentissage de la natation, la propreté, la santé. Cela vaut mieux que les bains et les établissements particulier, où il faut payer : quelque modique que soit la somme, elle est au-delà des moyens des enfants » (p. 218).

Les bains ne manquaient pas à l’époque, de différentes catégories comme l’explique Rétif. L’illustration choisie ci-dessus est extraite du volume VII des planches de L’Encyclopédie. Elle est anonyme. La légende est « Élévation extérieure, & 2. plan au rez-de-chaussée d’un bateau de bains publics établis à Paris sur la rivière de Seine en 1761 par Poitevin, baigneur. » Vous trouverez ici un « Projet de bains publics sur un bateau à Rouen », exactement contemporain (1762).

219e Nuit. « Immondices des bouchers ». « Je pris la rue Saint-Martin, pour m’en revenir. Les bouchers nettoyaient les immondices de leurs étables, et les portaient à la voirie, dans des tombereaux mal joints, de sorte que toute la rue, depuis Saint-Jacques-Flamel, était conchiée de caillots et de bouses. Je le répète, c’est à Paris seul qu’on paraît ignorer la valeur de ce précieux engrais ! À Vienne, à Berlin, le nettoiement des rues est amodié, il rapporte ; ici, l’on paie, et l’on est mal servi. D’où vient cela ? C’est qu’il y a trop de chevaux inutiles à Paris, et qu’on y perd l’engrais précieux de plus de quatre provinces. Qu’on y prenne garde ! À la longue, ce luxe de chevaux, cette manie d’avoir une voiture dès qu’on peut la payer, épuiseront nos terres, et causeront la langueur de l’État. Les petites causes continues produisent les grands maux ! Le Hibou vous en avertit. Ô riches, ne méprisez pas ses cris funèbres ! » (p. 235). Ce genre de témoignage aurait pu illustrer la conférence d’Idriss Aberkane « Un monde sans déchets » (octobre 2023).

222e Nuit. « La soirée grise ». « C’était par une soirée grise qu’en 1751, je fenais dans la vallée du Vaudelannard, et que j’éprouvais ce charme inconcevable, que j’ai décrit dans le Paysan-Paysanne. » (p. 236). Je note ici juste en passant ce verbe « du vieux verbe fener, faire les foins » selon la note. Je l’ai employé sous la forme franc-comtoise « fouanner » dans mon livre M&mnoux, p. 394.

233e / 235e Nuit. « L’an 1888 ». À partir de cette Nuit, plusieurs Nuits relatent une fantaisie attribuée à Du Hameauneuf, de « demand[er] à l’être suprême la faveur d’être transporté, tel que je suis, à l’année 1888 » (p. 255). J’en extrais ce paragraphe de la 235e Nuit : « Au lieu d’aller me coucher, lorsque ceux qui m’avaient instruit m’eurent quitté, je fis comme Monsieur Nicolas, je visitai les rues de Paris, dont je reconnaissais la plus grande partie. Elles étaient parfaitement éclairées. Je fus curieux de voir la Cité. Quelle fut ma surprise de trouver Notre-Dame à découvert, jusqu’à la statue de Henri le Bon ! Plus d’Hôtel-Dieu ; les malades restent chez eux, et y sont soignés, parce qu’on a plus besoin de bons soins et de bon air, que de médecins, de chirurgiens et de remèdes. Plus d’Enfants-trouvés ; ils sont avidement enlevés par les laboureurs qui en font des travailleurs, que l’État dote de terres à ferme, baillées par les grands propriétaires. Plus de petites rues ; ce quartier est aligné au cordeau, en six belles rues, par l’une desquelles on découvre le pont jadis rouge, aujourd’hui en pierres et sans péage… J’y allai. Je cherchai des yeux le Port-au-Blé. Je vis un quai superbe. J’y courus. Je ne m’étais pas trompé. La rue de la Mortellerie était disparue ; le quai se trouvait au-dessus du port. Je cherchai l’Hôtel de Ville : je le vis en face de la rivière, où était autrefois la rue du Mouton. Tous les derrières étaient aérés, embellis. La juridiction consulaire avait son tribunal dans une des ailes ; dans l’autre étaient les bureaux des corps marchands » (p. 261).

274e Nuit. « Les passe-temps du ** de S** ». À deux reprises, Rétif « romance » (selon une note de l’éditeur) les aventures du marquis de Sade, avec qui il entretenait une relation de mépris partagé. « J’entendis un bruit sourd, des cris, des coups aux fenêtres, des carreaux brisés contre les volets extérieurs ! Surpris, j’écoutais. Quelques rares voisins de ce bout de rue solitaire, mirent la tête à la fenêtre ; mais ils ne distinguaient rien. J’allai sous un balcon, où étaient un monsieur et une dame, et je leur demandai, ce que signifiait le bruit que j’entendais à telle maison ? — Dans quelle maison ? Je la leur désignai. – Ah ! je m’en doutais ! dit le monsieur. Il rentra. Un demi-quart d’heure après, il sortit avec trois domestiques, malgré la jeune dame, qui le voulait retenir. — Le bruit a redoublé, Monsieur ! (lui dis-je) : je connais cette maison. Et je racontais les deux traits que je savais. – On s’y tue ; on s’y assassine. Le monsieur me dit un seul mot. – Voyons. Arrivé à la porte, il fit frapper à coups redoublés. Nous nous relayions pour frapper. À la fin, le ** de S** vint ouvrir lui-même. Nous poussâmes tous la porte, qu’il entr’ouvrait et nous l’environnâmes. — Qu’est-ce ? qu’est-ce ? Vous me faites violence ? Mais dès qu’il eut reconnu le monsieur, il devint poli et tâcha de rire. – C’est un badinage ! (lui dit-il). J’ai donné une fête à de jeunes paysans que j’ai invités à venir me voir ; ils sont de ma terre de ***. Ils ont un peu trop bu et ils se démènent dans la grande chambre frottée où je les ai fait mettre. Ils glissent, ils tombent. – Ce n’est pas tout ! (dit le monsieur). Mais cela est déjà fort mal !… Je ne sors pas d’ici que je n’aie délivré ces malheureux. Il faut ouvrir, ou je fais enfoncer les portes. De S** ouvrit en riant. Et nous trouvâmes des jeunes garçons, des jeunes filles, pêle-mêle ; les uns en sang, les autres dans un état terrible par les drogues mises dans leur vin. Des filles avaient été ou trompées, ou violentées par ceux qu’elles n’aimaient pas, et qu’elles n’avaient pu reconnaître dans l’obscurité. Le monsieur les amena tous ; on fut obligé d’en porter quelques-uns, surtout des jeunes filles. Ce trait est horrible, et j’aurais dévoré le monstre si j’avais été seul avec lui » (p. 266).

284e Nuit. « Sur l’éducation ». Rétif admire Rousseau, mais le critique sur L’Émile : « Les femmes de Paris ne doivent pas, la plupart, nourrir leurs enfants ; et l’Émile a été funeste à cette ville, par cela même. Les grandes dames ne doivent pas nourrir leurs enfants : je le démontrerai physiquement et moralement, et il ne faut que le sens commun pour me suivre. Si les grands veulent bientôt anéantir leur noble race, l’Émile leur en donne le moyen le plus assuré. Qui doit nourrir ses enfants ? Dans l’état de nature, dans une république égale, toutes les mères, ou très peu d’exceptées ; car parmi les femmes, comme parmi les animaux, il est quelques individus femelles qui ne peuvent nourrir. Dans l’état de grande civilisation au contraire […] des femmes comme nos duchesses, la plupart de nos marquises et de nos comtesses ; nos présidentes et nos financières, nourriront-elles avec leur lait échauffé, leurs passions exaltées, leurs aliments âcres ? avec leur genre de vie dissipé, échauffant ? Ah ! qu’elles s’en gardent bien ! Qu’elles confient leurs enfants à une bonne paysanne, bien fraîche, bien saine, qui réparera par son lait substancieux, et sa tranquillité d’âme, le vice de la conception ! seulement qu’on la paie bien, cette nourrice : qu’une loi sacrée la rende à jamais vénérable, pour son nourrisson ! qu’on lie ainsi deux familles, une de la haute noblesse, et une de la simple agriculture » (p. 275).

306e Nuit. « La fille ensevelie vivante ». « J’allais chez la Marquise, lorsque passant devant l’Hôtel-Dieu, j’entendis quelque bruit. J’entrai dans la salle des morts, et j’y trouvai une fille cuisinière en larmes, qui ranimait une compagne chérie de son enfance, déposée parmi les morts. Elle voulait la faire emporter, et l’on s’y opposait. Mais je m’unis à la fille, et on ne l’empêcha plus d’arracher son amie à l’horreur de son sort. Si quelqu’un dit, que les hôpitaux, tels qu’ils sont parmi nous, sont réellement utiles, il trompe le gouvernement. Si quelqu’un dit, qu’ils sont bien administrés, il est un fripon, ou un tigre. Si quelqu’un dit, que les revenus de l’Hôtel-Dieu bien répartis aux pauvres, quels qu’ils fussent, qui réclameraient du secours, ne seraient pas plus utiles que l’Hôtel-Dieu, c’est un mauvais citoyen. Si quelqu’un dit, que les hôpitaux ne sont pas une des causes de l’ivrognerie, de l’inconduite, et le reste, il est un menteur infâme. Je sais cela mieux que personne, moi, moi, le Hibou, qui vis avec les ouvriers, qui les connais jusqu’au fond de l’âme, et qui sais que tous les gens qui en parlent, même les médecins,

326e Nuit. « Exécution aux flambeaux ». « L’homme fut rompu, ainsi que ses deux camarades. Je ne pouvais soutenir la vue de cette exécution ; je m’éloignai, mais Du Hameauneuf observait tout, en stoïque. Je fis une autre observation. Tandis que les malheureux souffraient, j’examinais les spectateurs. Ils causaient, riaient, comme s’ils eussent assisté à une parade. Mais ce qui me révolta le plus, ce fut une jeune fille, très jolie, qui me parut avec son amant : elle éclatait de rire, elle plaisantait sur l’air et les cris des malheureux. Je ne pouvais me le persuader ! Je la regardai cinq à six fois : à la fin, sans m’embarrasser des conséquences, je lui dis : — Mademoiselle, vous devez avoir le cœur d’un monstre ; et sur ce que je vois de vous, ce soir, je vous crois capable de tous les crimes. Si j’avais le malheur d’être votre amant, je vous fuirais à jamais. Comme ce n’était pas une harengère, elle demeura muette. Je m’attendais à quelque réponse désagréable de la part de son amant ; il ne dit mot… J’aperçus alors, à quelques pas, une autre jeune fille, qui fondait en larmes. Elle vint à moi, s’appuya sur mon bras, en se cachant le visage, et me dit : – Voilà donc un honnête homme, qui plaint les malheureux ! Quelle était cette fille compatissante … Une infortunée, qui s’abandonnait aux recruteurs du quai de la Ferraille !… » (p. 287).

344e Nuit. « Les airostats ». « Une invention sublime, vient d’honorer le siècle de Louis XVI, ce siècle à jamais mémorable, par sa sagesse des réformes : c’est celle des globes airostatiques [4]. De quelle utilité ne pourrait-elle pas être, malgré les détracteurs, si, au lieu de l’abandonner à des charlatans, les premiers inventeurs, MM. De-Mongolfier ; ou les savants perfectionneurs, MM. Charles et Robert, avaient daigné chercher les moyens d’en tirer parti, soit pour élucubrer ce qui se passe au-dessus des nuages, soit pour commander à la grêle et aux orages dévastateurs, soit pour s’élever assez haut, quoiqu’à ballon retenu, pour observer les astres, dans un air absolument pur ! Quel observatoire pour Hertschel, Cassini, ou Lalande ! Mais ces regrets sont superflus. Le charlatanisme souille cette belle invention et en usurpe les honneurs par des ascensions puériles et sans but. Il est vrai que Lunardi a été honni à Londres. Quant à l’aironaute français, après s’être couvert de ridicule par l’annonce de son bateau volant (qui n’est cependant pas de son invention, M. Humblot, cousin de M. Diderot, s’amusait de cette idée dans ses insomnies et en entretenait tout le monde) ; après avoir été stimulé par l’homme-volant de Découverte australe, M. Blanchard s’est jeté sur la belle invention de MM. Montgolfier ; il s’est servi du moyen ingénieux de MM. Charles et Robert, et, sans génie, soutenu par sa témérité seule, il est resté paisible usurpateur de l’airostation. Et toi, infortuné Pilâtre ! tu as péri, avec des lumières ! Tant il est vrai que la fortune est encore plus aveugle que l’amour !

Comme nous nous en retournions, nous aperçûmes dans les nues un airostat, qui passait au-dessus de Paris. Ce n’était pas M. Blanchard ; cet homme avide de renommée, ne va que de jour. Il nous parut que les aironautes avaient pour but d’observer la lune par un beau ciel et une nuit sans agitation ; ce fut ce que nous vîmes, ou du moins ce que nous crûmes voir. Le globe s’éleva ensuite, après s’être allégé par quelques pierres, qui tombèrent dans la Seine, entre le pont Henri, et le pont au Change » (p. 289).

348e Nuit. « Le tableau de Paris ». Rétif fait la pub du livre concurrent de Louis-Sébastien Mercier (1740-1814), Tableau de Paris (1781). Je vous renvoie au texte, trop diffus pour être reproduit ici.

349e Nuit. « L’homme qui veut se noyer ». « Je m’en revins avec Du Hameauneuf jusqu’au Port-au-blé. Nous aperçûmes un homme, qui tenait un sac, d’une main, et de l’autre un chien en laisse. Il allait sur le bord de l’eau, qu’il sondait avec une canne. Enfin, il y descendit, et marcha en s’avançant. Quand nous lui vîmes de l’eau jusqu’aux aisselles, nous ne doutâmes pas qu’il ne voulût périr, et nous courûmes à lui. Du Hameauneuf, qui savait nager [5], se jeta dans l’eau, et voulut saisir l’homme, qui fit le plongeon. Mais le chien était fort, il regagnait le rivage, traînant un peu son maître, qui n’avait pas lâché la corde. Du Hameauneuf aida le chien, et nous retirâmes l’homme sans connaissance » (p. 293). La gravure ci-dessus glorifie le 1er vol « habité » (par « un coq, un mouton et un canard »), le 19 septembre 1783 à Versailles ; pas d’auteur connu. Beau document pour notre thème, dont on trouve aussi une version colorisée.

359e Nuit. « Aventure du coche d’eau ». « Parvenus vis-à-vis la porte Saint-Bernard, où le départ et l’arrivée des coches ont été transférés, nous fûmes surpris d’y voir du monde. On attendait l’arrivée d’un coche, et ceux qui avaient des parents ou des amis dans cette voiture, étaient dans les plus vives alarmes ! Elles étaient malheureusement fondées ! On apprit, par un homme venu en poste, qu’un Algérien, qui avait pris le coche d’Auxerre, ayant reçu quelques insultes de la part de deux soldats imprudents, et de quelques autres étourdis, les avait d’abord dissimulées. Mais qu’une raillerie contre Mahomet étant échappée dans la soirée, ce malheureux fanatique, qui ressemblait à tous les autres, avait résolu de se venger et de périr martyr. Il attendit sa belle, éteignit l’unique lumière du grand commun, et armé de la hache du Gouvernailleur, il frappa dans l’obscurité, s’imaginant qu’en ne voyant pas ses victimes, il était censé ne viser personne, et par conséquent exempt du crime d’assassinat. Il ne fit grâce qu’aux nourrices, preuve qu’il n’était pas fou, comme le prétend le très disert fermier du coche, dans sa lettre gauche, insérée n°*** du Journal de Paris. La maréchaussée, appelée au secours, ne l’arrêta qu’en lui tirant des coups de pistolet, dont un lui fracassa la mâchoire. Il est mort de ce coup de feu, à Sens en Champagne » (p. 297). En cette année 2023-24, cette anecdote tombe à pic pour faire un parallèle avec le meurtrier terroriste de la Tour Eiffel le 2 décembre 2023. J’ai inséré ci-dessus une gravure du XVIIe siècle de la Porte Saint-Bernard, mais sans le coche d’eau. J’ignorais son existence, et l’histoire en est passionnante, puisqu’elle fut détruite et reconstruite plusieurs fois. Elle se situait en face de l’île Saint-Louis, rive gauche, et c’est à cet endroit qu’arrivait le coche d’eau, en provenance de Sens. Voici un bel article historique avec une illustration de la porte et du coche d’eau, un article sur l’histoire du coche d’eau côté sénonais, enfin un article sur le coche d’eau Paris-Corbeil, avec une illustration du coche d’Auxerre.

369e Nuit. « Le salon Mad. Lebrun. M. David ». Rétif relate les salons, à l’instar de Diderot. Il cite les leçons d’esthétique de Joseph II ou du Comte de Potocki. Il prête à son comparse une réflexion sur les revenus des écrivains : « À cette occasion, Du Hameauneuf fit une observation : – Lorsque je considère le produit des beaux-arts, je ne saurais m’empêcher de gémir sur la partialité que la nature a montrée ! Un peintre, un graveur peuvent faire deux ouvrages qui les enrichissent, ou du moins, qui les mettent dans l’aisance, et l’homme de lettres, dont les sublimes productions sont infiniment au-dessus des tableaux et des gravures, reste pauvre, même en réussissant ! Rousseau est resté pauvre, après l’Émile, après l’Héloïse, deux sublimes tableaux ! Et d’où vient ?… Ah ! Je le sais ! C’est que le gouvernement, insensible à la gloire des lettres, à l’avantage qu’elles procurent, tolère les infâmes contrefacteurs, qu’il devrait punir des galères, ou d’une condamnation aux travaux publics… Réunissez-vous, gens de lettres, contre ces misérables, contre ces brigands ! Demandez justice de ces destructeurs de votre gloire, de ces dévastateurs de votre subsistance !… » (p. 300).

373e Nuit. « Trouble aux Italiens ». Rétif réagit en homme de l’ordre à la nouvelle d’une représentation théâtrale perturbée par des wokistes avant la lettre « le 26 décembre 1787 ». Il cite longuement un article du Mercure de France du 5 janvier, et fait une proposition : « Il est une loi à porter, une loi désirée par tous les honnêtes gens : c’est qu’au risque pour les comédiens de n’avoir personne, à deux représentations, toute pièce soit donnée trois fois ; qu’il soit défendu aux journalistes d’en dire leur avis, avant la troisième représentation ; qu’en outre, à la première, il ne soit loisible à personne d’applaudir, ni de siffler, ou l’équivalent. On ne pourra ni se retourner, ni parler, si ce n’est aux entractes ; encore ne sera-ce pas pour huer. Et quiconque ayant contrevenu à l’ordonnance, sera surpris en flagrant délit, sera condamné envers l’auteur et les acteurs, à une amende proportionnée à sa fortune, laquelle, si elle est nulle, exposera le saisi à être puni corporellement, d’après les informations prises de sa conduite, même au bannissement de Paris » (p. 302).

– Article du Mercure de France : « Le 26 décembre, à la Comédie-Italienne, la première représentation du Prisonnier anglais a éprouvé un sort plus fâcheux que celui des Rivaux. Jamais la mutinerie, la fureur de nuire, la rage de la persécution, n’ont éclaté d’une manière plus sensible et plus scandaleuse ! C’était peu, pour la foule des mutins assemblés, et dont les têtes s’étaient portées tout à coup au plus haut degré d’exaltation, d’avoir chagriné deux auteurs estimables, il leur manquait de donner aux acteurs une partie de l’humiliation qu’ils se plaisaient à répandre sur tout ce qui les entourait. Ils ont supposé à des comédiens troublés et inquiets, des torts qu’ils n’avaient point ; ils ont multiplié les cris, les sifflets, les huées, les injures, les personnalités, et cette incroyable scène s’est renouvelée le lendemain 27. Et c’est à Paris, au sein de la capitale de la France, chez une nation qu’on appelle gaie, polie, douce et aimable, que de pareilles fureurs se manifestent souvent depuis 3 ans ! » Suit une proposition de faire en sorte que les places aux parterres soient toutes assises, donc plus chères, ce qui fait protester Rétif : « Il est résulté de ce trouble, que l’on a ôté au républicisme théâtral son dernier asile, en faisant asseoir le parterre Italien, contre le vœu de tous les gens sensés. Le dernier parterre à 24 sous a cessé. Les plaisirs du peuple et de l’homme honnête et pauvre ont doublé de prix parce qu’une jeunesse indisciplinée a polissonné au théâtre ! » (p. 304).

380e Nuit. « La place Dauphine ». Rétif est témoin de troubles pré-révolutionnaires, dans les jours qui suivent le retour de Necker, le 25 août 1788, journées qui annoncent la prise de la Bastille moins d’un an plus tard. « J’avançais les yeux tournés à ma droite, lorsqu’une des claies des vendeuses de volailles me tomba sur la tête : – Avez-vous bientôt fini ? (dis-je bonnement à un enfant de 12 à 13 ans). – Nous n’avons pas encore commencé ! (me répondit-il ). Je passai, un peu tenté pourtant de le corriger. Mais au même instant, je vois 4 grands vauriens saisir une énorme claie, la porter comme une châsse, à un feu allumé dans la place Dauphine. D’autres les imitèrent. Arrivé vis-à-vis le corps de garde, j’en vis les soldats désarmés et chassés. J’étais dans un profond étonnement ! Mais je ne savais à qui le témoigner. Un grand jeune homme parla de brûler le corps de garde. Je relevai son expression, en lui disant : – Je ne sais que les brigands qui puissent détruire la retraite des hommes chargés de veiller à la sûreté des citoyens ! Le jeune homme se retira, dès que j’eus parlé. Je vis les fusils jetés dans le feu qui brûlait au milieu de la place Dauphine. Je vis un orfèvre qui refusait d’illuminer maltraité ; je vis lancer des pierres dans ses fenêtres. Je passai. Je traversai le Palais-Royal, où les pétards retentissaient » (p. 308). Et voici la conclusion de Rétif, qui ne lui a pas valu que sa tête soit séparée du col ! « Toute fermentation populaire est un mal ; quiconque l’excite, est coupable de lèse-société. Je méprise ceux qui s’en réjouissent, s’il est des êtres assez dépourvus d’humanité, pour avoir cet horrible sentiment. Je suis pour la subordination. Elle doit être entière. J’obéirais au magistrat, et surtout à l’autorité, eussent-ils tort, comme mon bras droit doit toujours obéir à ma tête. Toute résistance des membres affaiblit un corps politique » (p. 311).

Conseil d’outre-tombe à Macron & Darmanin

Postcript : « Depuis l’achèvement de ces Nuits, différents événements publics ont excité une effervescence nocturne. La plus vive a été occasionnée par la rentrée du Parlement, le mercredi 24 septembre 1788. Rien de plus légitime que la joie ressentie dans cette occasion ; mais toute affectation, toute effervescence sont condamnables. Dès le 22, on avait illuminé un appartement au troisième, sur le quai d’Orléans, en face du pont de la Tournelle. Mais le 24, on ne s’en tint pas aux illuminations, on y joignit les fusées et les pétards, dans presque tous les quartiers. Le centre était la Place Dauphine, en face de Henri IV. On n’apporta aucun obstacle à ces réjouissances, qui dégénérèrent en tumulte, en licence effrénée, par le fait de l’adolescence et de la basse populace, amateurs naturels du trouble et de la confusion. Aussi, dès le soir même, un arrêt du Parlement, crié à dix heures, réprima-t-il cette licence, également dangereuse pour la sûreté, comme pour la tranquillité des citoyens honnêtes. Cependant la turbulence n’en a pas moins continué, jusqu’au samedi 27, et même au dimanche 28, particulièrement à la descente du pont Saint-Michel du côté des rues Saint-Louis et de la Barillerie, à la place Maubert, dans la rue des Mathurins, et jusque dans la petite traversée du Fouarre. Les témoignages de la joie publique sont flatteurs pour ceux qui les reçoivent. C’est le cas où se sont trouvés M. Necker, d’abord, puis le Parlement ; on leur a marqué le plus vif enthousiasme ; mais est-il flatteur de recevoir un hommage, de la même bouche qui, par un caprice aveugle, peut vomir des atrocités ? Aussi le Parlement a-t-il senti qu’il était dangereux de souffrir l’expression ignée de cette joie, entre les mains des enfants de 12 à 14 ans, des apprentis-orfèvres et horlogers, des Savoyards, des Auvergnats et des charbonniers. Ces trois derniers sont la plus dangereuse espèce de turbulents, à cause de leur grossièreté naturelle, et parce qu’ils ne craignent rien des désastres que le feu peut occasionner, vu leur pauvreté, l’éloignement de leurs bouges situés au loin, dans les faubourgs, ou dans les rues imméables [6] des quartiers peuplés. J’avoue que j’ai tremblé toutes les fois que j’ai vu la portion basse du peuple en émotion ! et j’ai tremblé, parce que je la connais, parce que je sais quelle est sa haine contre tout ce qui est aisé, haine éternelle, violente, qui ne demande qu’une occasion de s’exercer comme elle vient de l’avoir en Hollande. Il est de la plus haute importance de réprimer ses attroupements, de ne pas laisser impuni le désordre qu’elle se permet. Si une fois cette bête féroce croyait qu’elle peut oser, elle bouleverserait tout ! Je la redoute au point que je n’oserais écrire ceci, ni l’imprimer, si elle lisait. Mais elle ne lit pas, cette populace dont je parle en ce moment, elle ne lira jamais, tant qu’elle sera populace. Je la connais mieux que ne la peuvent connaître les gens en place ; mieux que les bourgeois, que tous les inspecteurs, parce qu’elle se déguise devant eux ; au lieu que je vis avec elle, qu’elle parle devant moi sans se contraindre. Il est donc nécessaire d’arrêter toute effervescence, quelque louable qu’en soit la cause, et de ne jamais permettre que le peuple soit acteur. Aussi voit-on que, dans les réjouissances ordonnées, le gouvernement met le feu d’artifice dans des mains sûres ; il ne souffre pas que les particuliers soient autre chose que spectateurs. Comme les défenses sont à peu près inutiles, pour la populace, qu’il faut réprimer autrement que par des mots, c’est aux artificiers, qui sont connus, et sous la main de la police, qu’il aurait fallu s’en prendre. C’est à eux qu’il aurait fallu interdire la vente des pétards, sous peine d’amende, ou même de punition plus grave » (p. 314).

Voir en ligne : Les Nuits de Paris sur Wikipédia

© altersexualite.com 2023

Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique. Abonnez-vous à ma chaîne Youtube et au fil Telegram Lionel Labosse.

[1] Ce total a été prolongé par de nouveaux volumes, portant le nombre à 411.

[2] Il s’agit de M. du Hameauneuf, qui accompagne souvent Rétif dans ses promenades.

[3] Cet « écrivain hardi » est Simon-Nicolas-Henri Linguet (1736-1794).

[4] Rétif utilise cette orthographe au lieu de « aérostatique ». Les premières expériences d’ascension en ballon à air chaud datent de 1782.

[5] Ce fait lancé de façon anodine est pourtant exceptionnel au XVIIIe siècle. Si vous lisez l’article de Wikipédia natation, vous constaterez que son apprentissage commence au XIXe siècle en France. Mais Jean-Didier Urbain nous avait prévenus dans Sur la plage (Mœurs et Coutumes balnéaires (XIXe-XXe siècles)), que la natation se pratiquait bien avant sans le crier sur les toits.

[6] Les notes présentent ce mot comme un néologisme au sens de « impénétrables ». J’ai trouvé des traces de « imméable » et « méable » dans l’Encyclopédie, sur Wikisource. Tout simplement il s’agit d’un latinisme, de « meabilis », « où l’on peut passer, praticable », donc pour notre mot, « les rues où l’on ne peut pas passer », les rues « imperméables », pour prendre un mot issu du même étymon.

altersexualite.com

altersexualite.com