Accueil > Culture générale et expression en BTS > Paris, ville capitale ? > Paris, violences urbaines, révoltes, prostitution, pilori…

Paris au XXe siècle est une ville de bisounours.

Paris, violences urbaines, révoltes, prostitution, pilori…

Paris, violences urbaines, révoltes, prostitution, pilori…

Cours magistral n°2 sur le thème « Paris, ville capitale ? »

samedi 13 avril 2024, par

Voici un 2e cours magistral sur le thème « Paris, ville capitale ? » après Paris & l’Île-de-France : les noms, les cartes & le territoire. Je souhaitais faire quelque chose des livres de la liste du B0 que j’ai lus et chroniqués dans cette rubrique, et traiter des questions de violences urbaines à Paris pour éclairer les étudiants sur l’effet de loupe que les médias créent actuellement à chaque acte de violence. On sait d’ailleurs que les actes de violence actuels à Paris sont créés de toutes pièces par l’ignoble tyran que les milliardaires ont placé pour notre malheur à la tête de notre pays. J’ai montré dans mon article récent sur Londres que dans cette capitale proche, on pouvait manifester dans le plus grand calme et sans présence policière pour un sujet aussi clivant que le soutien aux Palestiniens.

Blousons noirs et square Saint-Lambert

« 1962 : Les jeunes qui traînent au square Saint-Lambert » (Durée 12’. Archive de l’INA « L’avenir est à vous », RTF). Il s’agit d’un square du XVe arrondissement de Paris, d’où provient l’expression « blousons noirs », utilisée pour la première fois dans un article de France-Soir le 27 juillet 1959 ou dans un article du Figaro du 25 juillet selon d’autres sources.

Voir un article très complet « Vendredi 24 juillet 1959 – Blousons Noirs », et un article de Christine Delphy : « De l’ensauvagement au discours sur les « bandes » de jeunes : La fabrique d’une demande sécuritaire », dont j’ai extrait le fac-similé de l’article du Figaro du 25 juillet 1959 :

Le Grand Paris d’Aurélien Bellanger

Extrait de Le Grand Paris d’Aurélien Bellanger (Gallimard, 2017), p. 375 :

« Pornier, qui le prend dans sa voiture, alors qu’il est dans un état physique lamentable. Il lui raconte son expérience de maire lors des émeutes de 2005 : « Mais moi, pendant ce temps-là, sur le terrain, j’avais l’étincelle à éteindre. La famille et les amis à consoler. Les appels au calme à lancer. Les commerçants à rassurer, les chauffeurs de bus, en larmes, les bibliothécaires en plein syndrome de stress pré- ou post-traumatique, les policiers municipaux qui faisaient valoir leur droit de retrait, les principaux des collèges qui réclamaient des portiques électroniques et les directeurs d’école des sacs de sable, les chefs d’entreprise qui dormaient dans leur bureau avec un fusil de chasse de peur qu’on ne brûle ou qu’on ne vandalise leur outil de travail. Sans parler de ma base électorale – Vaubron est très résidentielle, c’est un peu le Neuilly du 93 –, qui parlait déjà de monter des milices citoyennes armées, et pourquoi pas, s’il n’y avait plus que ça à faire, de recruter des skinheads pour les entraîner. J’ai pris 30 kilos de graisse en trois semaines juste à cause du stress et j’en perdais autant en eau tellement je transpirais, j’en étais, quand le calme est revenu, à cinq chemises par jour. Mais on a tenu bon. On a été des bons maires » ».

Prostitution

– Extrait du Paysan de Paris de Louis Aragon (Gallimard, 1926), pp. 125sq, éd. Folio.

L’auteur évoque un petit bordel du Passage de l’Opéra (détruit en 1925), dans lequel les surréalistes se réunissaient au café Certa. Cet extrait peut choquer ; il permet de comprendre un état ancien de choses qui participait de la réputation de Paris.

« qu’il porte [les yeux] maintenant au 29 ter, dont la porte entre cette cuisine et l’entrée du théâtre s’orne d’un laconique appel :

MASSAGE au 2ème

Sombre escalier, c’est toi qui mènes à l’épanouissement du monde. Au deuxième, à gauche, on lit :

Mme JEHANE – MASSAGE

On ouvre au coup de sonnette. La sous-maîtresse blonde et fripée vous presse d’entrer. C’est dix francs et ce que vous voudrez à la petite dame. Traversée l’antichambre minuscule où l’on tient deux au plus, vous entendez des bruits de voix à droite, mais c’est à gauche qu’on vous mène par un défilé obscur, attention, il y a une marche, la porte et vous voilà dans la chambre. Allons Mesdames. Il ne vient que deux dames habillées, vous choisissez la moins grande, une blonde, aux cheveux coupés bouclés, avec une dent d’or bien visible sur le côté. Les autres s’effacent. Elle vous embrasse simplement et dit : Attends, j’enlève ma schapska et je reviens, et disparaît. La chambre est sale, mais quoi donc ? c’est un désir très général qui vous entraîne. Le lit de milieu large et bas meuble presque entièrement la pièce où quelques sièges peu d’aplomb, poussiéreux, avec leurs vieilles franges, peuvent encore servir d’auxiliaires aux parties accessoires du débat. Il y a une cheminée très plate, avec un dessus de velours. Une draperie derrière le canapé qui est entre la fenêtre et la cheminée. Entre la fenêtre et le lit, une porte condamnée, qui joint mal, on voit le jour en dessous d’elle. De petites statuettes démodées, quelques tableaux […] La porte s’ouvre, et vêtue seulement de ses bas, celle que j’ai choisie, s’avance, minaudière. Je suis nu, et elle rit parce qu’elle voit qu’elle me plaît. Viens petit que je te lave. Je n’ai que de l’eau froide, tu m’excuses ? c’est comme ça, ici. Charme des doigts impurs purifiant mon sexe, elle a des seins petits et gais, et déjà sa bouche se fait très familière. […]

On m’accuse assez volontiers d’exalter la prostitution, et même, car on m’accorde certains jours un curieux pouvoir sur le monde, d’en favoriser les voies. Et cela ne va pas sans que l’on soupçonne l’idée qu’au fond je pourrais me faire de l’amour. Eh quoi, ne faut-il pas que j’aie de cette passion un goût et un respect bien grands, et que tout bas je crois uniques, pour qu’aucune répugnance ne puisse m’écarter de ses plus humbles, de ses moins dignes autels ? […] Que peut me faire qu’un homme, fier d’avoir réussi à s’accoutumer à un seul corps, tienne ce plaisir que je trouve ici de temps en temps, quand par exemple j’ai plusieurs jours manqué d’argent et qu’après la paye une sorte de sentiment populaire me jette brutalement vers les filles, que peut me faire qu’il tienne ce plaisir pour une sorte de masturbation ? Mes masturbations valent les siennes. Et il y a un attrait qui ne se définit pas, qui se ressent : je crois parler une langue étrangère, s’il faut que je vous explique ce qui me ramène ici, sans que vous l’ayez éprouvé, ou si pour vous c’est quelque music-hall spécial où venir après boire, en bande, et vous pliant à une légende du Palais-Royal, pour la rigolade. Encore aujourd’hui ce n’est pas sans une émotion collégienne que je franchis ces seuils d’une excitabilité particulière. Il ne me vient pas à l’idée, la gauloiserie n’est pas dans mon cœur, que l’on puisse autrement aller au bordel que seul, et grave.

Insurrections et barricades à Paris

– Extrait de Les Misérables Victor Hugo, IV, 10, 5 « Originalité de Paris » (1862).

« Depuis deux ans, nous l’avons dit, Paris avait vu plus d’une insurrection. Hors des quartiers insurgés, rien n’est d’ordinaire plus étrangement calme que la physionomie de Paris pendant une émeute. Paris s’accoutume très vite à tout, – ce n’est qu’une émeute, – et Paris a tant d’affaires qu’il ne se dérange pas pour si peu. Ces villes colossales peuvent seules donner de tels spectacles. Ces enceintes immenses peuvent seules contenir en même temps la guerre civile et on ne sait quelle bizarre tranquillité. D’habitude, quand l’insurrection commence, quand on entend le tambour, le rappel, la générale, le boutiquier se borne à dire :

– Il paraît qu’il y a du grabuge rue Saint-Martin.

Ou : – Faubourg Saint-Antoine.

Souvent il ajoute avec insouciance :

– Quelque part par là.

Plus tard, quand on distingue le vacarme déchirant et lugubre de la mousqueterie et des feux de peloton, le boutiquier dit :

– Ça chauffe donc ! Tiens, ça chauffe !

Un moment après, si l’émeute approche et gagne, il ferme précipitamment sa boutique et endosse rapidement son uniforme, c’est-à-dire, met ses marchandises en sûreté et risque sa personne.

On se fusille dans un carrefour, dans un passage, dans un cul-de-sac ; on prend, perd et reprend des barricades ; le sang coule, la mitraille crible les façades des maisons, les balles tuent les gens dans leur alcôve, les cadavres encombrent le pavé. À quelques rues de là, on entend le choc des billes de billard dans les cafés.

Les théâtres ouvrent leurs portes et jouent des vaudevilles ; les curieux causent et rient à deux pas de ces rues pleines de guerre. Les fiacres cheminent ; les passants vont dîner en ville. Quelquefois dans le quartier même où l’on se bat. En 1831, une fusillade s’interrompit pour laisser passer une noce.

Lors de l’insurrection du 12 mai 1839, rue Saint-Martin, un petit vieux homme infirme, traînant une charrette à bras surmontée d’un chiffon tricolore dans laquelle il y avait des carafes remplies d’un liquide quelconque, allait et venait de la barricade à la troupe et de la troupe à la barricade, offrant impartialement – des verres de coco – tantôt au gouvernement, tantôt à l’anarchie.

Rien n’est plus étrange ; et c’est là le caractère propre des émeutes de Paris qui ne se retrouve dans aucune autre capitale. Il faut pour cela deux choses, la grandeur de Paris, et sa gaîté. Il faut la ville de Voltaire et de Napoléon.

Cette fois cependant, dans la prise d’armes du 5 juin 1832, la grande ville sentit quelque chose qui était peut-être plus fort qu’elle. Elle eut peur. On vit partout, dans les quartiers les plus lointains et les plus « désintéressés », les portes, les fenêtres et les volets fermés en plein jour. Les courageux s’armèrent, les poltrons se cachèrent. Le passant insouciant et affairé disparut. Beaucoup de rues étaient vides comme à quatre heures du matin. On colportait des détails alarmants, on répandait des nouvelles fatales. – Qu’ils étaient maîtres de la Banque ; – que, rien qu’au cloître de Saint-Merry, ils étaient six cents, retranchés et crénelés dans l’église ; – que la ligne n’était pas sûre ; – qu’Armand Carrel avait été voir le maréchal Clauzel et que le maréchal avait dit : Ayez d’abord un régiment ; – que Lafayette était malade, mais qu’il leur avait dit pourtant : Je suis à vous. Je vous suivrai partout où il y aura place pour une chaise ; – qu’il fallait se tenir sur ses gardes ; qu’à la nuit il y aurait des gens qui pilleraient les maisons isolées dans les coins déserts de Paris […] et qu’à minuit, ou au point du jour au plus tard, quatre colonnes marcheraient à la fois sur le centre de l’émeute, la première venant de la Bastille, la deuxième de la porte Saint-Martin, la troisième de la Grève, la quatrième des Halles ; – que peut-être aussi les troupes évacueraient Paris et se retireraient au Champ de Mars ; – qu’on ne savait ce qui arriverait, mais qu’à coup sûr cette fois, c’était grave. […]

On se barricadait dans les maisons ; les femmes et les mères s’inquiétaient ; on n’entendait que ceci : Ah mon Dieu ! il n’est pas rentré ! Il y avait à peine au loin quelques rares roulements de voitures. On écoutait, sur le pas des portes, les rumeurs, les cris, les tumultes, les bruits sourds et indistincts, des choses dont on disait : C’est la cavalerie, ou : Ce sont des caissons qui galopent, les clairons, les tambours, la fusillade, et surtout ce lamentable tocsin de Saint-Merry. On attendait le premier coup de canon. Des hommes armés surgissaient au coin des rues et disparaissaient en criant : Rentrez chez vous ! Et l’on se hâtait de verrouiller les portes. On disait : Comment cela finira-t-il ? D’instant en instant, à mesure que la nuit tombait, Paris semblait se colorer plus lugubrement du flamboiement formidable de l’émeute ».

– Voici la célèbre lithographie d’Honoré Daumier (1808-1879), Massacre de la rue Transnonain (1834), témoignage d’un massacre lors d’un mouvement populaire le 14 avril 1834.

– Extraits de Paris, capitale du XIXe siècle. Le Livre des Passages de Walter Benjamin, Les Éditions du Cerf, 1994 (1939). Ce livre entamé dans les années 1930 n’a jamais été rédigé. En 1982, longtemps après la mort de l’auteur, un « pavé » du chantier de son livre a été publié, contenant des réflexions personnelles, mais aussi un grand nombres de citations d’auteurs. Voici quelques extraits.

– Extrait 1. « Haussmann tente d’étayer sa dictature et de placer Paris sous un régime d’exception. En 1864, dans un discours à la Chambre, il donne libre cours à sa haine de la population déracinée des grandes villes. Laquelle ne cesse de s’accroître du fait même de ses travaux. Le renchérissement des loyers chasse le prolétariat dans les « faubourgs ». Les « quartiers » de Paris perdent ainsi leur physionomie propre. La « ceinture rouge » apparaît. Haussmann s’est baptisé lui-même « artiste démolisseur ». Il sentait en lui une véritable vocation et il y insiste dans ses Mémoires. Cependant il fait des Parisiens des étrangers dans leur propre ville. Ils n’ont plus le sentiment d’y être chez eux. Ils commencent à prendre conscience du caractère inhumain de la grande ville. L’œuvre monumentale de Maxime Du Camp, Paris, doit sa naissance à cette prise de conscience. Les Jérémiades d’un haussmannisé lui donnent la forme d’une lamentation biblique.

La vraie finalité des travaux d’Haussmann était de prémunir la ville contre la guerre civile. Il voulait rendre à jamais impossible l’édification de barricades à Paris. C’est dans le même esprit que Louis-Philippe avait introduit le pavage de bois. Pourtant les barricades jouèrent un rôle pendant la révolution de Février. Engels s’intéresse à la tactique des combats sur les barricades. Haussmann veut les empêcher de deux façons. La largeur de la chaussée doit en interdire la construction et les nouvelles rues qui sont percées doivent conduire le plus rapidement possible des casernes aux quartiers ouvriers. Les contemporains baptisèrent l’entreprise l’« embellissement stratégique ». » (p. 44).

– Extrait 2. Sous Louis-Philippe : « À l’intérieur de la ville, l’idée directrice paraît avoir été de réaménager les lignes stratégiques qui avaient joué le principal rôle dans les journées de Juillet : la ligne des quais, la ligne des boulevards… Enfin, au centre, la rue de Rambuteau, aïeule des voies haussmannisées, présenta, des Halles au Marais, une largeur qui parut alors considérable, treize mètres. »

– Extrait 3. « On avait beau construire, les bâtiments neufs ne suffisaient pas à recevoir les expropriés. Il en résulta une grave crise des loyers : ils doublèrent. La population était de 1.053.000 âmes en 1851, elle passa après l’annexion à 1.825.000 en 1866. À la fin de l’Empire, Paris comptait 60.000 maisons, 612.000 logements, dont 481.000 d’un loyer inférieur à 500 francs. On avait surélevé les maisons, abaissé les plafonds : une loi dut fixer un minimum, 2 m 60 » (Dubech-D’Espezel, Histoire de Paris, cité p. 156).

– Extrait 4. Citation d’Engels (La Question du logement, 1872) : « En réalité, la bourgeoisie n’a qu’une méthode pour résoudre la question du logement à sa manière – ce qui veut dire : la résoudre de telle façon que la solution engendre toujours à nouveau la question. Cette méthode porte un nom, celui d’Haussmann. Par là j’entends ici non pas seulement la manière spécifiquement bonapartiste du Haussmann parisien de percer de longues artères droites et larges à travers les quartiers ouvriers aux rues étroites, et de les border de chaque côté de grandes et luxueuses constructions ; le but poursuivi – outre leur utilité stratégique, les combats de barricades étant rendus plus difficiles –, était la constitution d’un prolétariat du bâtiment, spécifiquement bonapartiste, dépendant du gouvernement, et la transformation de la ville en une cité de luxe. J’entends ici par « Haussmann » la pratique qui s’est généralisée d’ouvrir des brèches dans les arrondissements ouvriers, surtout dans ceux situés au centre de nos grandes villes […] Le résultat est partout le même : les ruelles et les impasses les plus scandaleuses disparaissent et la bourgeoisie se glorifie hautement de cet immense succès – mais ruelles et impasses resurgissent aussitôt ailleurs et souvent dans le voisinage immédiat » [fin de la citation d’Engels] – C’est ici qu’on pourrait rappeler la fameuse question de concours : « Pourquoi la mortalité est-elle beaucoup plus grande dans les nouveaux quartiers ouvriers de Londres (vers 1890) ? – Parce que les gens se nourrissent mal, pour pouvoir payer les loyers élevés. Et la remarque de Péladan : le XIXe siècle a forcé chacun à se procurer un logis, fût-ce au détriment de son alimentation et de son habillement » (p. 168).

Témoignage de Rétif de la Bretonne

Extraits de Les Nuits de Paris de Rétif de la Bretonne, Folio, 1986 (1788-1794). Cet écrivain polygraphe issu du peuple (ouvrier typographe puis écrivain qui s’imprime lui-même) témoigne ici de ce qu’il a observé dans ses déambulations nocturnes dans le Paris pré-révolutionnaire (1767 à 1789).

• Gravure « Le Hibou-Spectateur », par Louis Binet (1744-1800). Légende : « Le Hibou-Spectateur, marchant la nuit dans les rues de la capitale. On voit au-dessus de sa tête voler le Hibou, et dans les rues un enlèvement de filles ; des voleurs qui crochètent une porte ; le guet à cheval et le guet à pied. « Que de choses à voir quand les yeux sont fermés ! » »

Infos inspirées de Wikipédia sur le réverbère (que l’on voit sur la gravure) : « L’usage des réverbères en tant qu’éclairage public date de la fin du XVIIIe siècle, bien avant l’introduction de l’électricité. En 1766, les premiers d’entre eux viennent remplacer à Paris les lanternes éclairées par des chandelles. Le réverbère est une lanterne à huile inventée en 1744 par Dominique-François Bourgeois. Ils sont alors alimentés avec de l’huile de colza épurée, quelquefois additionnée d’huile de cameline ou d’huile de chanvre pour en abaisser le point de gel. Quelques années plus tard, en 1818, ils sont peu à peu remplacés par des réverbères à gaz qu’il fallait allumer manuellement chaque jour. »

– 10e Nuit. « le rompu ». « Je pris mon retour par la rue Saint-Antoine et la Grève. On avait roué la veille trois assassins : je ne croyais pas avoir cet horrible spectacle, que je n’avais jamais osé contempler. Mais comme je traversais, j’entrevis un malheureux, pâle, demi-mort, souffrant des douleurs de la question donnée vingt heures auparavant, qui descendait de l’Hôtel de Ville, soutenu par le bourreau et par le confesseur. Ces deux hommes si différents m’inspirèrent un sentiment inexprimable ! Je voyais le dernier embrasser un malheureux, dévoré par la fièvre, infect, comme les cachots dont il sortait, couvert de vermine ! Et je me disais : – Ô Religion ! voilà ton triomphe !… Je regardais l’autre, comme le bras terrible de la loi… Mais je me demandai : – Les hommes ont-ils droit de donner la mort ?… même à l’assassin, qui a traîtreusement, cruellement ôté la vie ? Je crois entendre la Nature me répondre un Non ! douloureux !… […] Je vis un spectacle horrible, quoique le supplice fût mitigé… Le malheureux avait révélé ses complices. Il fut étranglé avant les coups. Un tourniquet placé sous l’échafaud serra une corde passée sur le cou du patient, qui fut suffoqué. Pendant longtemps le confesseur et le bourreau lui tâtèrent le cœur, pour sentir si l’artère battait encore, et on ne donna les horribles coups, qu’après qu’il ne battit plus… Je m’en allai, les cheveux hérissés d’horreur… » (p. 56-57).

Voici l’exécution de Robert-François Damiens en 1757, et ci-dessous l’exécution de Antoine-François Desrues le 6 mai 1777. Voir article en anglais « Derues and the ritual of execution ».

– 34e Nuit. « Le Garçon en fille ». L’anecdote est située à Mardi gras, elle est sans doute inventée, « pour obéir aux hantises de Rétif », comme dit dans les notes.

« C’était une sorte de jeune fille d’environ seize ans, dont on admirait la gentillesse. Je fus surpris de sa beauté douce et naïve. Je l’abordai pour lui demander ce qui la faisait remarquer. Elle me sourit, et rien au monde de si charmant que son sourire. Je ne savais que penser, lorsque l’enfant, sans parler, leva ses jupes et montra ses culottes. Je compris alors que c’était un petit garçon qui s’amusait d’une manière peu convenable : ceci devrait bien engager notre police à défendre les mascarades de toutes espèces, et jusqu’au délire du Carnaval. Je fis quelques représentations à l’enfant. Tandis que je lui parlais, un carrosse bourgeois s’arrête. Celui qui était dedans met la tête à la portière et s’informe. On lui présente le petit garçon. « Il n’est pas possible, s’écrie-t-il, c’est une fille !… Parbleu ! Je veux m’en assurer. Le petit garçon veut fuir. Deux laquais l’arrêtent : on le met dans la voiture… Je tire le voile sur les suites de cette histoire horrible. Qu’il suffise de savoir que cet enfant est aujourd’hui un efféminé, qu’il occupe une place au *** ; que cette funeste aventure a causé, outre la perte de ses mœurs, le désespoir de ses parents »

– 72e Nuit. « Le feu de la Saint-Jean ».

« C’était le soir de la veille de Saint-Jean. Tout le monde allait à la Grève voir tirer un feu mesquin ; du moins tel était le but du grand nombre. Mais certaines gens en avaient un différent. Les filous regardaient cette fête comme un bénéfice annuel ; d’autres, comme une facilité pour se livrer à un libertinage brutal. Toutes les occasions d’attroupement, quelles qu’elles soient, devraient être supprimées, à cause de leurs inconvénients. L’Original [M. du Hameauneuf, qui accompagne souvent Rétif dans ses promenades.] m’accompagnait, sans que je le susse. Je l’aperçus à l’entrée du quai de Gesvres. Nous marchâmes ensemble : — Si vous voulez observer (me dit il), il faut un peu vous exposer. Ce n’est pas à la lisière de la tourbe que rien se passe : Avançons. Je sentis qu’il n’avait pas tort, et quelque répugnance que j’y eusse, je perçai la foule à la suite de mon conducteur. On me parut d’abord assez tranquille. Mais, en écoutant la conversation, je compris qu’un groupe d’ouvriers orfèvres et horlogers de la place Dauphine ne formait un cercle, et ne rassemblait adroitement, au centre, de jeunes personnes assez jolies, que pour les rendre victimes de l’imprudente curiosité qui les aveuglait. — Attention ! (me dit M. du Hameauneuf). J’observai donc la manœuvre, qui se continuait. Je jetai les yeux sur un autre groupe. Celui-ci travaillait différemment. Il encerclait tous les gens qui paraissaient avoir de l’argent et des montres. On les poussait par un petit mouvement ondulatoire, dont ils s’apercevaient à peine ; et celui qui les faisait avancer plus brusquement était celui qui se plaignait davantage de la presse. Tout ce monde resta honnête jusqu’aux premières fusées. — Attention ! (répéta du Hameauneuf). Sans moi, vous étiez entraîné ; mais nous nous sommes soutenus à nous deux. » J’observai que les ondulations redoublaient. Je ne regardais nullement les fusées, et je m’aperçus que les filous en faisaient de même : il me parut qu’ils glissaient la main dans les poches ou les goussets, lorsque la fusée s’élevait, et qu’ils retiraient l’hameçon pendant les cris et les trémoussements qu’excitait chaque baguette tombante. Mais bientôt je quittai cette scène, pour l’autre.

Les compagnons orfèvres agissaient de leur côté. Les imprudentes renfermées dans les différents cercles qu’ils formaient, me parurent enlevées les unes à deux pieds de terre, les autres couchées horizontalement sur les bras ; quelques unes étaient au milieu d’un double cercle. Toutes étaient traitées de la manière la plus indigne, et quelquefois la plus cruelle. Leurs cris n’étaient pas entendus, parce que les polissons choisissaient les instants de la chute des baguettes, et que dans les autres moments, ils poussaient eux mêmes des cris, qui couvraient ceux de leurs victimes. Du Hameauneuf perçait les différents cercles comme une tarière, et m’y faisait pénétrer. – Ne dites pas un mot ! (m’avait-il recommandé) : nous serions étouffés. Nous vîmes des choses horribles ; entr’autres, au milieu d’un triple cercle, une jeune fille avec sa mère, qu’on rendait témoin et participante des infamies faites à sa fille. Cette infortunée se trouva mal… Le reste du récit ne peut se faire. Le feu finit heureusement, et ce fut pour la dernière fois. Le Prévôt des marchands fut instruit de ce que nous avions vu ; et cette cause, réunie à une autre, fit cesser un dangereux enfantillage. Les filous et les polissons s’écoulèrent comme l’eau, et les insultées se trouvèrent entourées de gens tout différents, qui n’imaginaient autre chose, sinon qu’elles avaient été trop pressées. L’Original me dit alors : — Les clercs et les ouvriers des professions qu’on nomme relevées, se permettent, dans toutes les occasions où ils se trouvent confondus avec la foule, des actions atroces. La raison en est simple ; le travail de ces jeunes gens n’est pas fatigant et laisse au corps toute sa vivacité : ensuite ils se corrompent mutuellement par la communication, et dès qu’ils se trouvent avec des femmes qu’ils peuvent toucher, ils suivent tous les écarts d’une imagination déréglée.

Vous voyez de l’autre côté ces gens sans bourse, sans montre, sans boucles de souliers ni de jarretières : ils ont été enlevés, portés par leurs officieux valets de chambre, qui formaient cercle et file. Ceux du cercle donnaient à ceux de la file : arrêtez-vous les premiers, vous ne leur trouverez rien ; tout est déjà sorti de la place, à la fin du feu » (p. 113).

– Postcript : « Depuis l’achèvement de ces Nuits, différents événements publics ont excité une effervescence nocturne. La plus vive a été occasionnée par la rentrée du Parlement, le mercredi 24 septembre 1788. Rien de plus légitime que la joie ressentie dans cette occasion ; mais toute affectation, toute effervescence sont condamnables. Dès le 22, on avait illuminé un appartement au troisième, sur le quai d’Orléans, en face du pont de la Tournelle. Mais le 24, on ne s’en tint pas aux illuminations, on y joignit les fusées et les pétards, dans presque tous les quartiers. Le centre était la Place Dauphine, en face de Henri IV. On n’apporta aucun obstacle à ces réjouissances, qui dégénérèrent en tumulte, en licence effrénée, par le fait de l’adolescence et de la basse populace, amateurs naturels du trouble et de la confusion. Aussi, dès le soir même, un arrêt du Parlement, crié à dix heures, réprima-t-il cette licence, également dangereuse pour la sûreté, comme pour la tranquillité des citoyens honnêtes. Cependant la turbulence n’en a pas moins continué, jusqu’au samedi 27, et même au dimanche 28, particulièrement à la descente du pont Saint-Michel du côté des rues Saint-Louis et de la Barillerie, à la place Maubert, dans la rue des Mathurins, et jusque dans la petite traversée du Fouarre. Les témoignages de la joie publique sont flatteurs pour ceux qui les reçoivent. C’est le cas où se sont trouvés M. Necker, d’abord, puis le Parlement ; on leur a marqué le plus vif enthousiasme ; mais est-il flatteur de recevoir un hommage, de la même bouche qui, par un caprice aveugle, peut vomir des atrocités ? Aussi le Parlement a-t-il senti qu’il était dangereux de souffrir l’expression ignée de cette joie, entre les mains des enfants de 12 à 14 ans, des apprentis-orfèvres et horlogers, des Savoyards, des Auvergnats et des charbonniers. Ces trois derniers sont la plus dangereuse espèce de turbulents, à cause de leur grossièreté naturelle, et parce qu’ils ne craignent rien des désastres que le feu peut occasionner, vu leur pauvreté, l’éloignement de leurs bouges situés au loin, dans les faubourgs, ou dans les rues imméables [impénétrables] des quartiers peuplés. J’avoue que j’ai tremblé toutes les fois que j’ai vu la portion basse du peuple en émotion ! et j’ai tremblé, parce que je la connais, parce que je sais quelle est sa haine contre tout ce qui est aisé, haine éternelle, violente, qui ne demande qu’une occasion de s’exercer comme elle vient de l’avoir en Hollande. Il est de la plus haute importance de réprimer ses attroupements, de ne pas laisser impuni le désordre qu’elle se permet. Si une fois cette bête féroce croyait qu’elle peut oser, elle bouleverserait tout ! Je la redoute au point que je n’oserais écrire ceci, ni l’imprimer, si elle lisait. Mais elle ne lit pas, cette populace dont je parle en ce moment, elle ne lira jamais, tant qu’elle sera populace. Je la connais mieux que ne la peuvent connaître les gens en place ; mieux que les bourgeois, que tous les inspecteurs, parce qu’elle se déguise devant eux ; au lieu que je vis avec elle, qu’elle parle devant moi sans se contraindre. Il est donc nécessaire d’arrêter toute effervescence, quelque louable qu’en soit la cause, et de ne jamais permettre que le peuple soit acteur » (p. 314).

Témoignage de Madame de Sévigné

Extraits des Lettres de Madame de Sévigné, GF Flammarion, 1976 (1650-1696 / 1725-1873). Vivant à la cour du Roi Soleil, Sévigné écrivait surtout à sa fille, mais aussi à d’autres personnalités. Ses lettres posthumes témoignent des principaux événements du règne de Louis XIV . Elle n’était pas une courtisane assidue et voyageait constamment entre sa propriété de Bretagne (près de Vitré), le château de son gendre en Provence, l’hôtel Carnavalet qu’elle habita entre 1677 et sa mort, actuellement Musée Carnavalet, rue de Sévigné, et l’Abbaye Notre-Dame de Livry, dans le 93. Ses lettres illustrent le rapport entre Paris et le reste de la France.

– Extrait 1. « Voulez-vous savoir des nouvelles de Rennes ? Il y a toujours cinq mille hommes, car il en est venu encore de Nantes. On a fait une taxe de cent mille écus sur le bourgeois ; et si on ne les trouve dans vingt-quatre heures, elle sera doublée, et exigible par les soldats. On a chassé et banni toute une grande rue, et défendu de les recueillir sur peine de la vie, de sorte qu’on voyait tous ces misérables, vieillards, femmes accouchées, enfants, errer en pleurs au sortir de cette ville, sans savoir où aller, sans avoir de nourriture, ni de quoi se coucher. On roua avant-hier un violon qui avait commencé la danse et la pillerie du papier timbré ; il a été écartelé après sa mort, et ses quatre quartiers exposés aux quatre coins de la ville, comme ceux de Josseran à Aix. Il dit en mourant que c’étaient les fermiers du papier timbré qui lui avoient donné vingt-cinq écus pour commencer la sédition, et jamais on n’en a pu tirer autre chose. On a pris soixante bourgeois ; on commence demain à pendre. Cette province est un bel exemple pour les autres, et surtout de respecter les gouverneurs et les gouvernantes, de ne leur point dire d’injures, et de ne point jeter des pierres dans leur jardin » (30 oct. 1675). « Pour nos soldats, on gagnerait beaucoup qu’ils fissent comme vos cordeliers : ils s’amusent à voler, et mirent l’autre jour un petit enfant à la broche ; mais d’autres désordres point de nouvelles » (5 janvier 1676).

– Extrait 2. Sévigné est une des principales sources de la relation du procès et de l’exécution de la Marquise de Brinvilliers :

« Enfin c’en est fait, la Brinvilliers est en l’air : son pauvre petit corps a été jeté, après l’exécution, dans un fort grand feu, et les cendres au vent ; de sorte que nous la respirerons, et par la communication des petits esprits, il nous prendra quelque humeur empoisonnante, dont nous serons tout étonnés. Elle fut jugée dès hier ; ce matin on lui a lu son arrêt, qui était de faire amende honorable à Notre-Dame, et d’avoir la tête coupée ; son corps brûlé, les cendres au vent. On l’a présentée à la question : elle a dit qu’il n’en était pas besoin, et qu’elle dirait tout ; en effet, jusqu’à cinq heures du soir elle a conté sa vie, encore plus épouvantable qu’on ne le pensait. Elle a empoisonné dix fois de suite son père (elle ne pouvait en venir à bout), ses frères et plusieurs autres ; et toujours l’amour et les confidences mêlés partout. Elle n’a rien dit contre Penautier. Après cette confession, on n’a pas laissé de lui donner dès le matin la question ordinaire et extraordinaire : elle n’en a pas dit davantage. Elle a demandé à parler à Monsieur le procureur général ; elle a été une heure avec lui : on ne sait point encore le sujet de cette conversation. À six heures on l’a menée nue en chemise et la corde au cou, à Notre-Dame, faire l’amende honorable ; et puis on l’a remise dans le même tombereau, où je l’ai vue, jetée à reculons sur de la paille, avec une cornette basse et sa chemise, un docteur auprès d’elle, le bourreau de l’autre côté : en vérité cela m’a fait frémir. Ceux qui ont vu l’exécution disent qu’elle a monté sur l’échafaud avec bien du courage. Pour moi, j’étais sur le pont Notre-Dame, avec la bonne d’Escars ; jamais il ne s’est vu tant de monde, ni Paris si ému ni si attentif ; et demandez-moi ce qu’on a vu, car pour moi je n’ai vu qu’une cornette ; mais enfin ce jour était consacré à cette tragédie. J’en saurai demain davantage et cela vous reviendra » (17 juillet 1676).

Éric Hazan, L’Invention de Paris

– L’Invention de Paris. Il n’y a pas de pas perdus d’Éric Hazan, Seuil, 2012 (2002). Livre paru d’abord en 2002, avant d’être repris dix ans plus tard en édition illustrée. Ce livre présente une vision à la fois personnelle et érudite de Paris. L’auteur s’intéresse à tout Paris, y compris les quartiers populaires, sont il dévoile une historie souvent méconnue.

– Extraits 1 & 2. Éric Hazan raconte l’histoire de la barricade qui rythme la chronique parisienne depuis des siècles. C’est d’ailleurs un mot français inventé au XVIe siècle par « Blaise de Monluc, le chef de guerre qui commande les troupes royales contre les huguenots en Guyenne dans les années 1570 » (source TLFi). « Dès ses débuts, la barricade joue un rôle qui redouble son statut guerrier, celui d’un dispositif scénique. Scène comique, lorsque de part et d’autre les combattants s’apostrophent, s’insultent comme sous les murs de Troie, ou cherchent à convaincre ceux d’en face – de capituler avant d’être massacrés ou, en sens opposé, de rejoindre les rangs de leurs frères. Scène tragique, all’antica, où le héros descend des pavés et marche vers les soldats, dans un ultime effort de persuasion ou simplement pour ne pas subir la défaite, pour en finir avec la vie. C’est ce rôle théâtral de la barricade qui explique sa résurgence au XXe siècle, de Saint-Petersbourg à Barcelone, du Berlin spartakiste à la rue Gay-Lussac, alors même qu’au fil du temps son efficacité militaire tendait symptomatiquement vers zéro » (p. 281).

La barricade reparaît en 1827. Voici un extrait du récit des événements du 20 novembre : « Le lendemain soir, des bandes parcourent de nouveau la rue Saint-Denis et ses alentours. L’enquête de la cour royale indique que « des gens inconnus se portèrent dans les maisons en construction, devant l’église Saint-Leu et devant le passage du Grand-Cerf, dont ils enfoncèrent les clôtures ; ils s’emparèrent des outils et des matériaux qui avaient servi la veille à établir des barricades, et que l’on s’était borné à renfermer dans les maisons au lieu de les faire enlever. Les nouvelles barricades sont faites avec plus de soin et d’intelligence que la veille. Ce travail, fait par des jeunes gens, la plupart de l’âge de quinze à dix-huit ans, a duré deux heures, sans obstacles, sans qu’aucune force publique se soit mise en devoir de l’empêcher ». À onze heures du soir, le colonel de Fitz-James qui commande les troupes de ligne arrive rue Saint-Denis par la rue Greneta : « À la distance d’environ cinquante toises, on aperçut alors une forte barricade, et derrière était la foule dont on entendait les cris, et quand nous n’aurions pas distingué parfaitement alors les injures et les provocations, les pierres qui commençaient à arriver dans les jambes du peloton d’avant-garde nous avertissaient positivement des intentions de ceux qui étaient en deçà des barricades. » [Citation d’Isambert, Mémoires au Conseil d’État] La troupe tire et fait quatre morts. La cavalerie dégage les rues adjacentes. Le Journal des débats du lendemain 21 novembre juge que les forces de l’ordre ont manqué de vigueur : « On ne peut trop regretter que cette tourbe n’ait pas été pourchassée et saisie par les troupes. » Mais le préfet de police affirme que « les événements de cette soirée ont inspiré dans le quartier une crainte salutaire qui préviendra, il faut l’espérer, le retour de semblables désordres. »

Le déroulement des insurrections parisiennes au XIXe siècle est bien connu, mais c’est une histoire souvent présentée comme un montage d’images d’Épinal, Delacroix et sa Liberté, Lamartine et son drapeau tricolore, Hugo, ses Châtiments et son rocher, Gambetta et ses ballons. Ainsi s’est constituée, de noms de stations de métro en biographies romancées, une généalogie républicaine idéale qui donne une version rassurante de ce qui fut en réalité une suite d’affrontements sanglants et impitoyables. Le soin mis à en donner la relation la plus édulcorée possible est encore plus manifeste aujourd’hui où, au nom du rejet de l’archaïque, on nous presse d’abandonner le « poussiéreux corpus philosophique et culturel » [citation de Jacques Rancière] du XIXe siècle » (p. 283).

– Extraits 3. & 4. La révolution de février 1848, suivie des Journées de Juin fait l’objet de longs développements. Ce sont des faits connus et mis en exergue par Karl Marx. Paris était à feu et à sang et ces émeutes ont fait autour de 4000 morts chez les insurgés et 1500 chez leurs opposants. Ce fut une guerre aussi sanglante que fratricide, avec des anciens de Waterloo ou de 1830 qui s’apostrophaient de part et d’autre des barricades. Paris était coupé en deux par les ouvriers qui protestaient contre la fermeture des Ateliers nationaux qui venaient d’être créés en février 48, sous prétexte de leur coût exorbitant, mensonge créé de toutes pièces par le Comte de Falloux.

« À cet égard comme à bien d’autres, juin 1848 tranche sur les insurrections des années 1830. Certes, il n’était pas très sain d’être pris les armes à la main au cloître Saint-Merri ou rue Transnonain et, si l’on en réchappait, les tribunaux de la monarchie de Juillet n’avaient pas coutume de plaisanter. Mais le banquier Leuwen ne pouvait ignorer que son cher Lucien combattait de l’autre côté avec ses condisciples de l’École polytechnique. Une partie des fils de la bourgeoisie républicaine se trouvait avec les ouvriers derrière les barricades, ce qui excluait une fusillade en masse des prisonniers. Aucun souci de ce genre en Juin. Ménard, Pardigon, Castille parlent de ruisseaux de sang, de montagnes de cadavres empilés, d’égorgements, noyades, cervelles éclatées, chairs trouées et sanglantes, de chasses à l’homme, de jardins publics transformés en abattoirs, et il ne s’agit pas de métaphores. Les insurgés pris les armes à la main sont fusillés sur place. « La plupart des ouvriers pris à la barricade de la rue des Noyers et aux autres barricades de la rue Saint Jacques, furent conduits au poste de la rue des Mathurins, hôtel de Cluny, et fusillés… Lorsque la proclamation (de Cavaignac, promettant la vie sauve aux insurgés faisant soumission) fut connue des ouvriers, un grand nombre d’entre eux se rendirent prisonniers. Alors, les uns furent fusillés sur place, les autres conduits à l’Hôtel de Ville et sur quelques autres points qui servaient spécialement d’abattoirs. Sur le pont d’Arcole, les prisonniers tombaient sous les feux croisés des gardes mobiles placés sur les deux quais. Sur le pont Louis-Philippe, plus de quarante furent jetés à l’eau. On en amenait d’autres sur le quai de l’Hôtel de Ville, on les précipitait dans l’eau, où les balles les atteignaient. Le plus souvent, ils tombaient sur la berge, et d’autres mobiles les achevaient à coups de fusil » [Extrait de Ménard, Prologue d’une révolution]. La ville insurgée se transforme en charnier. Les pavés, le sable des jardins sont rouges. « Il fallait attendre qu’une pluie d’orage vînt laver les mares de sang ». Les morts sont entassés dans des puits, jetés dans la Seine, empilés dans des fosses communes creusées à la hâte » (p. 325).

« Parmi la population de ces vieilles rues, on trouve toujours des hommes, des femmes, des enfants prêts à se joindre à une insurrection. Ce sont des quartiers d’immigrés, où la proportion de ceux qui vivent en garni est la plus haute de Paris et celle de la population féminine la plus basse. Ils viennent des régions agricoles du Bassin parisien et du Nord, de Lorraine, du Massif central. Ils sont portefaix, manœuvres, porteurs d’eau comme Bourgeat, l’Auvergnat généreux, l’ami du professeur Desplein dans La Messe de l’athée ; ils sont maçons, souvent originaires de la Creuse comme Martin Nadaud, vivant entassés à dix par chambre rue de la Mortellerie – rue des gâcheurs de mortier – dans une saleté telle qu’ils ont, dit-on, apporté le choléra à Paris. On dit aussi qu’ils sentent mauvais, qu’ils sont paresseux et voleurs, qu’ils ne parlent même pas français, qu’ils prennent le travail des vrais Parisiens en ces temps de crise et de chômage. « Le dimanche, écrit La Bédollière, les porteurs d’eau auvergnats vont à la musette, à la danse auvergnate, jamais au bal français ; car les Auvergnats n’adoptent ni les mœurs, ni la langue, ni les plaisirs parisiens. Ils restent isolés comme les Hébreux de Babylone » » (p. 333).

La rue Pirouette ; le pilori

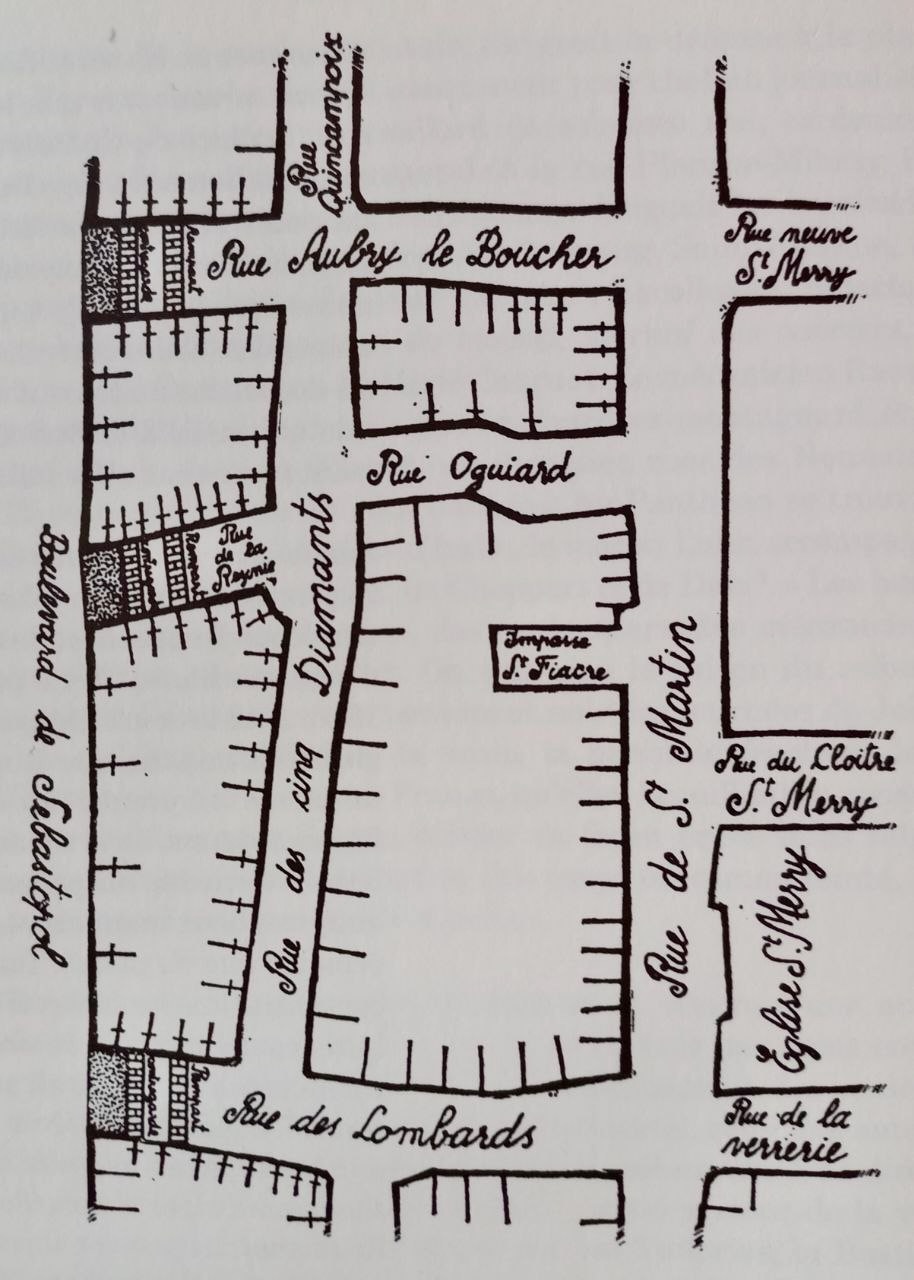

– Documents tirés du site « Paris 1900 ».

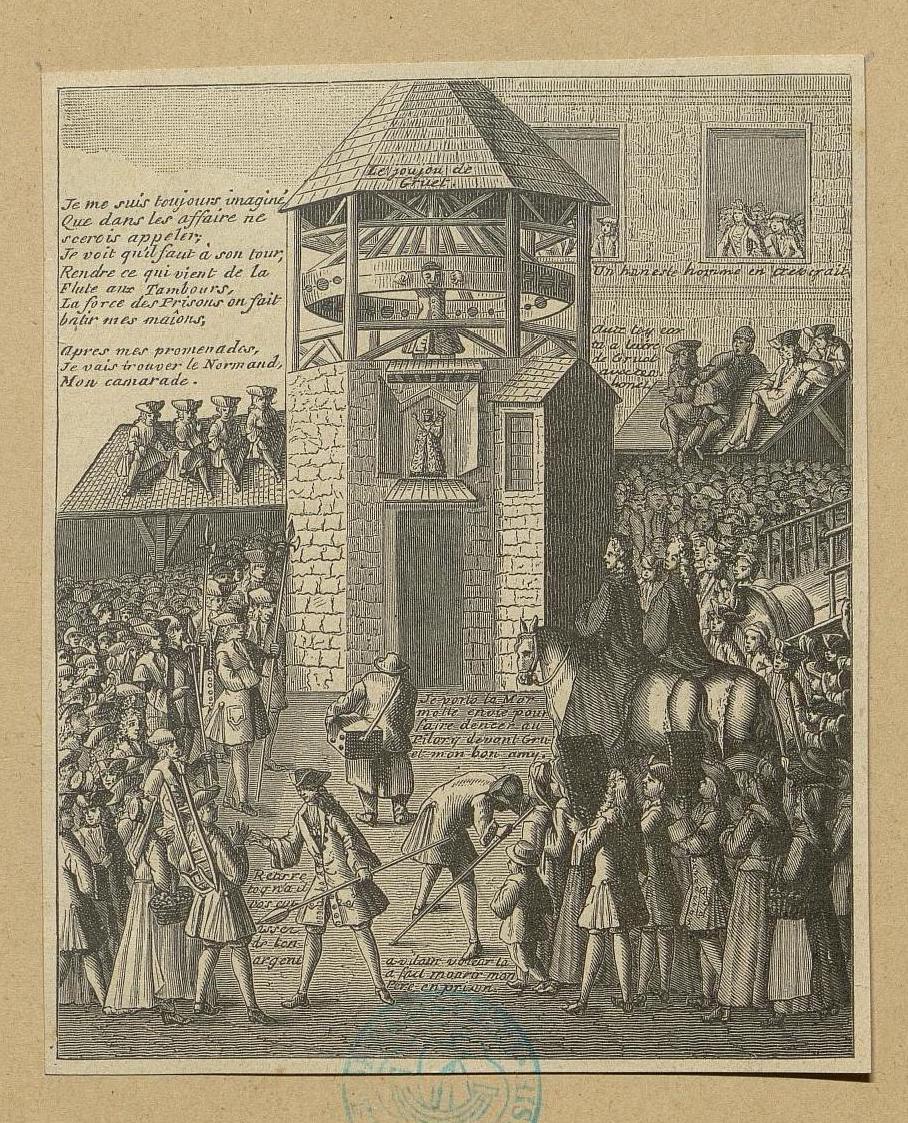

Ancienne rue Pirouette, non loin des Halles et ou se trouvait le pilori du roi. Pilori situé sur le passage de la rue Rambuteau, exactement vis-à-vis le pavillon 9 des Halles, pavillon affecté à la vente au détail du poisson et des huîtres. À Paris seul le roi avait le droit d’utiliser un pilori. En province il en existait de différentes formes.

D’abord installé à proximité de la place de grève, le pilori qui pouvait contenir six places déménagea ensuite aux Halles sous Louis IX et sera maintenu jusqu’à la révolution. C’était une tour de construction octogonale, percée de hautes fenêtres ogivales, n’ayant qu’un étage, d’un rez-de-chaussée, et au milieu de laquelle était une roue de fer, percée de trous, où l’on faisait passer la tête et les bras des criminels, voleurs, assassins, blasphémateurs, etc., condamnés à cette exposition infamante. On les y attachait pendant trois jours de marché consécutifs, deux heures par jour, et en les tournant de demi-heure en demi-heure, dans une direction différente, ainsi exposés aux regards et aux railleries du public. En 1347, Philippe VI en règlementa l’usage : « L’exposition durera de prime à l’heure des nonnes, et lui pourra-t-on jeter aux yeux boue ou autres ordures sans pierre ni autres choses qui blessent et, après ce, demeurera au pain et à l’eau ». (Soit de six heures du matin à environ 15 heures). La peine du pilori, encore en vigueur au milieu du XVIIe siècle, fut atténuée en 1666, par décret de Louis XIV. Mais il faudra attendre 1832, pour qu’elle soit remplacée par une simple exposition publique dans la cour du palais de Justice.

En 1241 sous Philippe Auguste la rue Pirouette existait sous le nom de Pirouette en Thérouenne. Le pilori des Halles s’y trouvait et le patient y faisant « la Pirouette » a donné son nom à la rue.

Après la démolition du Pilori à la révolution, la peine fut remplacée par une exposition publique, comme en témoigne le tableau ci-dessous.

– Voir « Le pilori des Halles de Paris, et la peine du pilori ».

© altersexualite.com, 2024. Reproduction interdite.

– Abonnez-vous à ma chaîne Odysee et à mon fil Telegram.

altersexualite.com

altersexualite.com