Accueil > Classiques > XXe et XXIe siècles > Le Pont sur la Drina, d’Ivo Andric

Un pont à travers les siècles : drôle de roman.

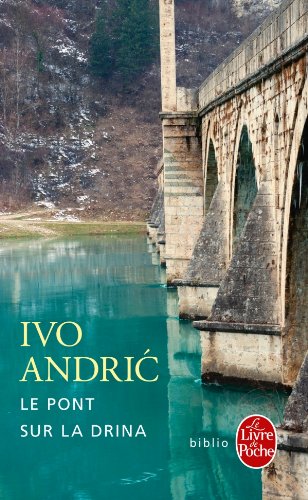

Le Pont sur la Drina, d’Ivo Andric

Le Pont sur la Drina, d’Ivo Andric

Belfond / Livre de Poche, 1945 (1994), 408 p., 7,7 €

samedi 6 février 2021, par

Le Pont sur la Drina est un roman unique en son genre qui raconte non pas la vie de personnages, mais fait la chronique d’un pont, le Pont Mehmed Pacha Sokolović édifié sur la Drina au XVIe siècle, cette rivière qui fait frontière entre Bosnie-Herzégovine (à l’ouest) et Serbie (à l’est). S’il arrive de retrouver un personnage vieilli d’un chapitre à l’autre, l’auteur n’a pas créé de généalogies de familles qu’il suivrait à travers les siècles. Quand un personnage disparaît, il cède la place à d’autres tout neufs ! Futur prix Nobel de littérature (1956), Ivo Andric (1892-1975) est né en Bosnie dans une famille croate, et prendra la nationalité serbe après la Seconde Guerre mondiale, s’installant définitivement à Belgrade (capitale de la Serbie). Mais il fut un écrivain yougoslave ! J’ai entendu parler de ce livre à l’occasion de deux voyages en Albanie, quand je lus Le Pont aux trois arches (1978) d’Ismaïl Kadare, qui reprend le motif de la malédiction des fondations détruites chaque nuit, et l’emmurement vivant d’un homme pour la conjurer. C’est un livre fondamental pour l’enseignement de la culture générale dans les BTS de bâtiment et de travaux publics, qui est désormais ma fonction. Et c’est un des romans les plus étonnants et agréables que j’aie jamais lus !

Cet article sera seulement constitué d’une poignée d’extraits, bonnes pages à siroter en avant-goût ou à étudier en classe. J’ajoute deux photos du pont puisées sur Wikicommons. Ce qui surprend c’est que pour un pont si ancien, l’environnement urbain n’a pas l’air si dense.

Extrait 1 : la légende de la fondation du pont (chapitre I, p. 11).

« Ils savent que c’est le grand vizir Mehmed pacha, dont le village natal, Sokolovići, est là, derrière une de ces montagnes qui entourent la ville, qui a fait construire le pont. Seul un vizir pouvait procurer tout ce qu’il fallait pour édifier une telle merveille de pierre immuable. (Un vizir, c’est quelque chose d’éblouissant, d’important, de terrible et de trouble dans la conscience d’un petit garçon.) Il a été construit par Rade l’architecte, un homme qui a sûrement vécu des centaines d’années pour pouvoir bâtir tant de belles choses qui résistent au temps dans les contrées serbes, un maître légendaire et vraiment anonyme, comme en imaginent et en rêvent les hommes, car ils n’aiment pas avoir à se charger la mémoire ou à être redevables à beaucoup d’autres, même en souvenir. Ils savent que la fée batelière a entravé la construction, de même que depuis toujours et en tout lieu, il s’est toujours trouvé quelqu’un pour entraver chaque construction, et que, la nuit, elle détruisait ce qui avait été fait le jour. Jusqu’à ce que « quelque chose » eût parlé de la rivière et conseillé à Rade l’architecte de trouver deux petits enfants, des jumeaux, un frère et une sœur, Stoja et Ostoja de leur prénom, et de les emmurer dans les deux piles centrales du pont. On s’était mis aussitôt à la recherche de tels enfants dans toute la Bosnie. Une récompense avait été promise à celui qui les trouverait et les amènerait.

Finalement, les gendarmes avaient découvert dans un village éloigné deux jumeaux, encore au sein, et les hommes du vizir les avaient enlevés de force ; mais lorsqu’ils les avaient emmenés, la mère n’avait pas voulu se séparer d’eux et, se lamentant et pleurant, insensible aux insultes et aux coups, elle s’était traînée derrière eux jusqu’à Višegrad. Là, elle avait réussi à se rendre auprès de l’architecte.

On avait emmuré les enfants, car il ne pouvait en être autrement, mais l’architecte, à ce qu’on raconte, avait eu pitié d’elle et avait laissé dans les piliers des ouvertures par lesquelles la malheureuse mère pouvait allaiter ses enfants sacrifiés. D’où ces fausses fenêtres finement ciselées, étroites comme des meurtrières, où les pigeons sauvages font maintenant leur nid. En mémoire de cela, depuis des siècles, le lait maternel coule de la muraille. Ce sont ces minces filets blancs qui, à une certaine période de l’année, suintent des blocs parfaitement joints, et dont on aperçoit la trace indélébile sur la pierre. (L’idée du lait de la femme évoque dans la conscience enfantine quelque chose de très proche et d’écœurant, mais aussi d’obscur et de mystérieux comme les vizirs et les architectes, quelque chose qui les trouble et les rebute.) Certaines personnes grattent ces traces de lait sur la pierre et en font une poudre curative qu’elles vendent aux femmes qui après leurs couches n’ont pas de lait. »

Extrait 2 : est-ce la société qui informe l’architecture ou l’architecture qui informe la société ? (chapitre I, p. 18).

« Comme dans beaucoup d’autres domaines, il n’est pas facile ici de définir ce qui est la cause ou la conséquence. La kapia a-t-elle fait des habitants de la ville ce qu’ils sont ou, au contraire, a-t-elle été conçue selon leur mentalité et leurs idées et construite pour répondre à leurs besoins et à leurs habitudes ? Question inutile et vaine. Il n’y a pas de constructions fortuites, sans rapport avec la société humaine dans laquelle elles ont vu le jour, avec ses besoins, ses aspirations et ses conceptions, de même qu’il n’y a pas de lignes arbitraires ou de formes gratuites en architecture. La naissance et la vie de toute grande et belle construction utile, son rapport avec le milieu dans lequel elle a été édifiée, portent souvent en eux des drames et des histoires complexes et mystérieuses. En tout cas, une chose est sûre : entre la vie des gens de Višegrad et ce pont existe un lien étroit, séculaire. Leurs destinées sont si mêlées qu’elles sont inconcevables l’une sans l’autre et qu’on ne peut les raconter séparément. C’est pourquoi l’histoire de la construction et du destin du pont est en même temps l’histoire de la ville et de ses habitants, de génération en génération, de même que dans tous les récits qui parlent de la ville se profile la silhouette du pont de pierre sur ses onze arches avec la kapia, telle une couronne, en son milieu. »

Extrait 3 : sur l’enlèvement des enfants chrétiens par les Ottomans, avant la construction du pont (chapitre II, p. 21).

« Ce jour de novembre, une longue caravane de chevaux chargés arriva sur la rive gauche de la rivière, où elle s’arrêta pour la nuit. L’agha des janissaires, avec son escorte armée, retournait à Constantinople, après avoir pris dans les villages de Bosnie orientale le nombre d’enfants chrétiens prévu en guise de tribut.

Six ans s’étaient écoulés depuis le dernier paiement de cet impôt du sang, aussi le choix avait été, cette fois, aisé et riche ; on avait trouvé sans difficultés le nombre voulu d’enfants mâles en bonne santé, intelligents et de belle apparence, entre dix et quinze ans, malgré le fait que de nombreux parents cachaient leurs garçons dans les forêts, leur apprenaient à jouer les simples d’esprit ou à faire semblant de boiter, les habillaient de haillons et les maintenaient dans la saleté pour les soustraire au choix de l’agha. Certains allaient même jusqu’à mutiler leurs propres fils, en leur coupant un doigt de la main.

Les enfants sélectionnés étaient expédiés sur de petits chevaux bosniaques, en un long convoi. Deux panières tressées étaient arrimées, comme pour transporter des fruits, de part et d’autre des bêtes, et dans chacune d’elles on avait mis un enfant avec son petit paquetage et une part de pita au fromage, dernière chose qu’il emportât de la maison paternelle. De ces panières, qui se balançaient en rythme en crissant, dépassaient les visages frais et apeurés des garçons enlevés. Certains regardaient calmement au-delà de la croupe de la bête, le plus loin possible vers leur village natal, d’autres mangeaient et pleuraient en même temps, d’autres encore dormaient, la tête appuyée au bât.

À quelque distance des derniers chevaux de cette caravane peu ordinaire, suivaient, courant en tous sens et à bout de souffle, de nombreux parents et cousins de ces enfants que l’on emmenait pour toujours et qui, une fois circoncis et turquisés dans ce monde nouveau, oubliant leur foi, leur pays et leurs origines, passeraient leur vie dans les détachements de janissaires ou dans un autre corps d’élite de l’Empire. C’étaient surtout des femmes, en majorité mères, grands-mères ou sœurs des enfants enlevés. Lorsqu’elles s’approchaient trop, les cavaliers de l’agha les chassaient à coups de fouet, lançant sur elles leurs chevaux en criant le nom d’Allah. Elles s’enfuyaient alors et se cachaient dans la forêt le long du chemin, se regroupant aussitôt après derrière le convoi et s’efforçant d’apercevoir une dernière fois à travers leurs larmes, au-dessus de la panière, la tête de leur enfant qu’on emmenait. Les mères étaient les plus obstinées et les plus dures à contenir. Elles couraient, d’un pas résolu et sans regarder où elles mettaient les pieds, débraillées, échevelées, oubliant tout autour d’elles, se lamentant comme si elles pleuraient un mort, ou encore, éperdues, gémissaient et hurlaient comme si leur utérus se déchirait dans les douleurs de l’enfantement, se précipitaient, aveuglées par les sanglots, sur les fouets des cavaliers et répondaient à chaque coup par une question désespérée : « Où l’emmenez-vous ? Où me l’emmenez-vous ? » Certaines essayaient d’appeler leur enfant et de lui donner encore quelque chose d’elles-mêmes, ce qui pouvait tenir en deux mots, quelque ultime recommandation ou un conseil pour le voyage.

— Rade, mon fils, n’oublie pas ta mère…

— Ilija ! Ilija ! Ilija ! criait une autre femme, cherchant désespérément du regard la tête familière et chérie, et elle répétait cela sans arrêt comme si elle voulait graver dans la mémoire de son fils ce nom qui, dans quelques jours, lui serait enlevé à jamais.

Mais le chemin est long, la terre dure, le corps faible et les Ottomans puissants et impitoyables. Peu à peu, ces femmes perdaient du terrain et, épuisées par la marche, chassées par les coups, renonçaient tôt ou tard à ces efforts vains. Au bac de Višegrad, les plus tenaces devaient céder car on ne les acceptait pas à bord, et il était impossible de traverser autrement la rivière. Là, elles pouvaient s’asseoir tranquillement sur la berge et pleurer, car on ne les refoulait plus. Elles attendaient, comme pétrifiées et insensibles à la faim, à la soif et au froid, d’apercevoir encore une fois sur l’autre rive la longue cohorte des chevaux et des cavaliers qui disparaissait vers Dobrun, y devinant leur enfant qui s’évanouissait à leurs yeux.

Ce jour de novembre, dans une de ces nombreuses panières, un garçon brun d’une dizaine d’années, originaire du village haut perché de Sokolovići, regardait autour de lui, en silence, les yeux secs. Dans sa main gelée et rougie, il tenait un petit canif recourbé dont il tailladait distraitement le bord de sa panière, tout en examinant le paysage autour de lui. Il devait à jamais garder dans sa mémoire la rive pierreuse, plantée de rares saules dénudés et d’un gris triste, le passeur hideux et le moulin à eau délabré, plein de toiles d’araignée et de courants d’air, où ils passèrent la nuit en attendant que tout le monde réussît à franchir les eaux troubles de la Drina au-dessus de laquelle croassaient des corneilles. Tel un malaise physique ancré au plus profond de lui – une ligne noire qui de temps en temps, pendant une seconde ou deux, lui coupait la poitrine en deux en lui faisant très mal – l’enfant emporta avec lui le souvenir de cet endroit où la route était interrompue, où le désespoir et la misère se concentraient et se déposaient sur les berges rocailleuses de la rivière qu’il était difficile, coûteux et le plus dangereux de franchir. C’était le point le plus vulnérable et le plus douloureux de cette contrée par ailleurs accidentée et pauvre, l’endroit où le malheur devenait manifeste et évident, ou l’homme était arrêté par les éléments plus puissants et, humilié par son impuissance, ne pouvait pas ne pas voir sa misère et celle des autres, ainsi que le retard de la région.

Tout cela entrait dans ce malaise physique qui s’installa chez l’enfant ce jour de novembre et ne le quitta plus jamais vraiment, bien qu’il eût changé de vie et de foi, de nom et de patrie.

Ce qu’il advint plus tard de ce petit garçon emmené dans la panière, tous les livres d’histoire le racontent dans toutes les langues, et c’est encore mieux connu de par le monde que chez nous. Avec le temps, il devint un jeune et courageux gardien des armes à la cour du sultan, puis commandant en chef de la Marine, puis gendre du sultan, puis un chef militaire et un homme d’État de renommée mondiale, Mehmed pacha Sokoli, qui mena sur trois continents des guerres victorieuses pour la plupart, agrandit les frontières de l’Empire turc, assura la sécurité au-dehors et par une bonne administration consolida les affaires au-dedans. Au long de ces soixante et quelques années, il fut au service de trois sultans, vécut en bien et en mal ce qu’il est donné de vivre à quelques rares élus seulement, s’éleva à des hauteurs de la puissance et du pouvoir que nous ne soupçonnons même pas, où peu de gens se hissent et parviennent à rester. Cet homme nouveau qu’il devint dans un monde étranger où, même en pensée, nous ne pouvons le suivre, dut oublier tout ce qu’il avait laissé dans le pays d’où on l’avait naguère emmené. Il oublia sans doute aussi le passage de la Drina à Višegrad, la berge nue où les voyageurs tremblaient de froid et d’appréhension, le bac lent et vermoulu, le passeur monstrueux et les corneilles affamées au-dessus de l’eau trouble. Mais le sentiment de malaise que tout cela avait engendré ne disparut jamais complètement. Au contraire, avec les années et la vieillesse, il revenait de plus en plus souvent : toujours la même ligne noire qui lui traversait la poitrine et la transperçait d’une douleur particulière, familière depuis l’enfance, bien différente de toutes les souffrances et douleurs que la vie lui avait apportées par la suite. Les yeux fermés, le vizir attendait alors que la lame noire passe et que la douleur s’évanouisse. C’est dans un de ces moments qu’il lui vint à l’idée qu’il se libérerait de ce malaise s’il pouvait faire disparaître le bac sur la lointaine Drina, là où la misère et le malheur se concentraient et se déposaient sans trêve, en surmontant d’un pont les rives escarpées et les eaux perfides, en réunissant les deux bouts de la route qui était interrompue à cet endroit, reliant du même coup de façon sûre et définitive la Bosnie à l’Orient, le pays de ses origines aux lieux où s’était déroulée sa vie. Il fut ainsi le premier qui, l’espace d’un instant, derrière ses paupières closes, entrevit la silhouette élancée et puissante du grand pont de pierre qui devait voir le jour à cet endroit.

La même année, sur l’ordre du vizir et à ses frais, on entreprit la construction du grand pont sur la Drina. Elle dura cinq ans. »

Extrait 4 : empalement de l’homme pris sur le fait en train de détruire les fondations du pont (chapitre III, p. 54).

Le bourreau a reçu l’ordre de l’empaler en faisant en sorte de prolonger son agonie pour horrifier les passants.

« À un moment donné, les coups cessèrent. Merdžan avait remarqué qu’à la pointe de l’omoplate droite, les muscles étaient tendus et la peau se soulevait. Il accourut et fit à cet endroit gonflé une incision en forme de croix. Un sang pâle se mit à couler, d’abord faiblement puis de plus en plus fort. Encore deux ou trois coups, légers et prudents, et à l’endroit de l’incision on vit apparaître la pointe ferrée du pal. Il frappa encore plusieurs fois, jusqu’à ce que la pointe atteignît la hauteur de l’oreille droite ; l’homme était empalé comme un agneau sur la broche, sauf que la pointe ne ressortait pas par sa bouche mais dans son dos, sans avoir gravement endommagé ni les intestins, ni le cœur ni les poumons. Merdžan rejeta alors le maillet et s’approcha. Il examina le corps immobile, contournant le sang qui coulait des endroits où le pal était entré et ressorti et faisait de petites flaques sur les planches. Les deux Tsiganes retournèrent sur le dos le corps raidi pour lui attacher le bas des jambes au pal. Pendant ce temps, Merdžan vérifiait si l’homme était vivant et examinait attentivement le visage qui avait soudain enflé, devenant plus grand et plus large. Les yeux étaient grands ouverts et affolés, mais les paupières restaient immobiles ; les lèvres étaient entrouvertes et contractées ; on apercevait entre elles les dents blanches et serrées. L’homme ne pouvait plus maîtriser certains muscles faciaux : aussi son visage ressemblait-il à un masque. Mais le cœur battait sourdement et la poitrine se soulevait à un rythme accéléré. Les deux Tsiganes le redressèrent, comme un mouton sur la broche. Merdžan leur criait de faire attention, de ne pas secouer le corps, et il aidait à la manœuvre. Ils coincèrent la partie inférieure et épaisse du pieu entre les deux poutres et fixèrent le tout avec de gros clous, puis, derrière, à la même hauteur, ils étayèrent l’ensemble avec une courte planche qu’ils clouèrent au pal et à une poutre des échafaudages.

Lorsque ce fut fait, les Tsiganes se reculèrent et rejoignirent les gendarmes, et sur la plate-forme vide, seul demeura, à deux archines de hauteur, dressé à la verticale, le torse bombé et nu, l’homme empalé. De loin, on ne pouvait que deviner qu’il était transpercé par le pal auquel ses jambes étaient attachées au niveau des chevilles, tandis que ses bras étaient liés dans son dos. Aussi apparaissait-il à la foule comme une sculpture planant dans les airs, tout au bord des échafaudages, au-dessus de la rivière.

Sur les deux rives, un murmure parcourut la foule qui ondula. Certains baissèrent les yeux, d’autres se hâtèrent vers leurs maisons, sans tourner la tête ; la plupart regardaient en silence cette silhouette humaine, dressée dans les airs, anormalement raide et droite. L’horreur leur glaçait le sang et leurs jambes se dérobaient sous eux, mais ils étaient incapables de bouger ou de s’arracher à ce spectacle. Et parmi cette foule apeurée se glissa Ilinka la folle ; elle regardait chacun dans les yeux, essayant de capter les regards et d’y découvrir où se trouvaient ses enfants sacrifiés et enterrés.

Alors l’homme de Plevlje, Merdžan et deux gendarmes s’approchèrent du condamné et se mirent à l’examiner de près. Le long du pal coulait un mince filet de sang. L’homme était vivant et conscient. Ses flancs se soulevaient et s’abaissaient, les veines de son cou se gonflaient, il roulait les yeux lentement, mais sans jamais s’arrêter. Ses dents serrées laissaient échapper un grognement traînant dans lequel on distinguait à peine quelques mots intelligibles.

— Les Turcs, les Turcs…, marmonnait l’homme du haut de son pal, les Turcs sur le pont… que vous mouriez comme des chiens… creviez comme des chiens !…

Les Tsiganes ramassèrent leurs outils et, accompagnés du chef des gendarmes et de ses hommes, ils regagnèrent la berge par les échafaudages. La foule recula devant eux et commença à se disperser. Seuls les gamins perchés sur les blocs de pierre et dans les arbres nus attendaient encore que quelque chose se passât et, insatiables, voulaient voir ce qu’il adviendrait de l’homme étrange qui planait au-dessus de l’eau, comme s’il s’était arrêté en plein vol.

Le chef des gendarmes s’approcha d’Abidaga et lui annonça que tout s’était passé comme il fallait et dans les règles, que le condamné était vivant et vivrait probablement encore, car aucun organe vital n’avait été touché. Abidaga ne lui répondit rien, pas même du regard, il fit signe de la main qu’on lui amenât son cheval et prit congé de Tossun efendi et d’Antonije. Chacun partit de son côté. On entendait dans les rues le crieur annoncer que la sentence avait été exécutée et qu’un châtiment semblable, ou pire encore, attendait quiconque oserait agir de la sorte. »

Extrait 5 : le supplicié devient martyr et statue (chapitre IV, p. 59).

« Maintenant, tous regardaient avec plus d’audace le condamné au sommet des échafaudages. Tous sentaient que dans leur lutte et leur rivalité permanentes avec les Turcs, la balance penchait désormais de leur côté. La mort est le gage le plus lourd. Les bouches, jusque-là scellées par la peur, s’ouvraient d’elles-mêmes. Tout crottés, trempés, blêmes et pas rasés, tandis qu’ils déplaçaient les grands blocs de pierre grâce à des leviers en bois de pin, ils s’arrêtaient un instant pour cracher dans leurs mains et se lançaient d’une voix étouffée :

— Que Dieu lui pardonne et lui fasse grâce !

— Quel martyr ! Oh ! Pauvres de nous !

— Tu ne vois donc pas qu’il s’est sacrifié ? C’est un saint, mon vieux !

Et chacun jetait par en dessous un long regard sur le mort qui se dressait là-haut, comme s’il marchait en tête d’un bataillon. A cette hauteur, il ne leur paraissait plus ni effrayant ni pitoyable. Au contraire, tous comprenaient maintenant à quel point il s’était distingué et élevé au-dessus des autres. Il n’était plus sur la terre, ne se tenait à rien, ne nageait pas, ne volait pas, son centre de gravité était en lui ; libéré des liens et des fardeaux de ce monde, il ne souffrait plus ; plus personne ne pouvait lui faire de mal, ni le fusil ni le sabre, ni les mauvaises pensées, ni la parole humaine, ni le tribunal turc. Tel qu’il apparaissait, torse nu, pieds et poings liés, droit, la tête renversée en arrière contre le pal, il ressemblait moins à un corps humain qui grandit puis se décompose qu’à une statue dressée en hauteur, inébranlable et immuable, qui restera là à jamais. »

Extrait 6 : accident de chantier de travaux publics (chapitre IV, p. 70).

« À la fin de cette troisième année eut lieu un de ces accidents presque inévitables sur les grands chantiers. On terminait la pile centrale, qui était plus haute et plus large à son sommet que les autres, car c’est sur elle que devait reposer la kapia. Lors du transport d’un grand bloc de pierre, un problème survint. Les ouvriers faisaient cercle autour de l’énorme masse rectangulaire qui était suspendue, entourée de gros cordages, au-dessus de leurs têtes. La grue n’arrivait pas à l’apporter juste au-dessus de l’endroit où elle devait prendre place. Le Maure, l’assistant de maître Antonije, exaspéré, accourut et se mit à crier avec colère (dans cet étrange sabir qui s’était forgé au cours des ans parmi ces hommes venus de différentes régions du monde) des ordres à ceux qui, en bas, sur l’eau, manœuvraient la grue. Au même instant, de façon incompréhensible, les cordes cédèrent et le bloc s’écrasa, d’abord par un coin, puis de tout son poids, sur le Maure excité qui ne regardait pas au-dessus de lui, mais vers le bas, vers la rivière. Par un étrange hasard, le bloc tomba exactement là où il fallait, mais il entraîna le Maure au passage et lui broya tout le bas du corps. Tout le monde s’affola, se mit à courir et à crier. Maître Antonije arriva lui aussi rapidement. Le jeune Noir, après un premier évanouissement, était revenu à lui ; il gémissait les dents serrées et regardait d’un air triste et apeuré maître Antonije dans les yeux. Les sourcils froncés, blême, maître Antonije donnait des ordres pour que les ouvriers se rassemblent, apportent les outils et essaient de soulever le bloc. Mais tous leurs efforts restèrent vains. Le jeune homme se mit tout à coup à perdre son sang, son souffle s’affaiblit et son regard devint brumeux. Une demi-heure plus tard, il rendit l’âme, tenant convulsivement la main de maître Antonije dans les siennes. »

Extrait 7 : installation des fonctionnaires de l’Empire austro-hongrois (chapitre XI, p. 162).

« Mais à l’automne, les soldats commencèrent à quitter la ville. Petit à petit, sans qu’on le remarquât, leur nombre diminua. Seuls restèrent les détachements de gendarmerie. Ils s’installèrent dans des appartements, en vue d’un séjour permanent. Dans le même temps commencèrent à arriver des fonctionnaires, des employés de l’Administration de grades plus ou moins importants, accompagnés de leurs familles et de leurs domestiques, suivis d’artisans et de spécialistes dans certains domaines et métiers encore inconnus chez nous. Il y avait des Tchèques, des Polonais, des Croates, des Hongrois et des Allemands.

Il semblait au début qu’ils avaient échoué là par hasard, selon les caprices du vent, et qu’ils venaient vivre ici de façon provisoire, pour partager plus ou moins avec nous la façon dont on avait toujours vécu dans ces contrées, comme si les autorités civiles devaient prolonger pendant un certain temps l’occupation inaugurée par l’armée. Cependant, de mois en mois, le nombre de ces étrangers augmentait. Ce qui surprenait le plus les gens de la ville et les remplissait à la fois d’étonnement et de méfiance, ce n’était pas tant leur nombre que leurs incompréhensibles et interminables projets, l’activité débordante et la persévérance dont ils faisaient preuve pour mener à bien les tâches qu’ils entreprenaient. Ces étrangers ne s’arrêtaient jamais de travailler et ne permettaient à personne de prendre le moindre répit ; ils semblaient résolus à enfermer dans leur réseau, — invisible, mais de plus en plus perceptible — de lois, d’ordonnances et de règlement la vie tout entière, hommes, bêtes et objets, et à tout déplacer et transformer autour d’eux, aussi bien l’aspect extérieur de la ville que les moeurs et les habitudes des hommes, du berceau à la tombe. Ils faisaient tout cela avec calme et sans beaucoup parler, sans user de violence ou de provocation, si bien que l’on n’avait pas à quoi résister. Lorsqu’ils se heurtaient à l’incompréhension ou à des réticences, ils s’arrêtaient immédiatement, se consultaient quelque part sans qu’on le vît, changeaient seulement d’objectif ou de façon de faire, mais parvenaient quand même à leurs fins. Ils mesuraient une terre en friche, marquaient les arbres dans la forêt, inspectaient les lieux d’aisance et les canaux, examinaient les dents des chevaux et des vaches, vérifiaient les poids et les mesures, s’informaient des maladies dont souffrait le peuple, du nombre et des noms des arbres fruitiers, des races de moutons ou de la volaille. (On aurait dit qu’ils s’amusaient, tant ce qu’ils faisaient paraissait incompréhensible, irréel et peu sérieux aux yeux des gens.) Puis tout ce qui avait été fait avec tant d’application et de zèle s’évanouissait on ne savait où, semblait disparaître à jamais, sans laisser la moindre trace. Mais quelques mois plus tard, et même souvent un an après, lorsqu’on avait complètement oublié la chose, on découvrait tout à coup le sens de toute cette activité, apparemment insensée et déjà tombée dans l’oubli : les responsables des quartiers étaient convoqués au palais et se voyaient communiquer une nouvelle ordonnance sur la coupe des forêts, la lutte contre le typhus, le commerce des fruits et des pâtisseries, ou encore sur les certificats obligatoires pour le bétail. Et ainsi, chaque jour une nouvelle ordonnance. Et avec chaque ordonnance, l’homme en tant qu’individu se voyait imposer plus de restrictions et de contraintes, alors que la vie collective des habitants de la ville et des villages se développait en se structurant et en s’organisant. »

Extrait 8 : même dans la boue, on ne peut échapper aux innovations ! (chapitre XI, p. 166).

« Et lorsque Semsi bey descendait en ville le vendredi suivant, quelque innovation, encore une fois, l’attendait chez les hommes ou dans les bâtiments, qui n’y était pas la semaine précédente. Pour ne pas avoir à la remarquer, il gardait les yeux baissés, mais là, dans la boue séchée de la rue, il voyait les empreintes des sabots de chevaux et remarquait qu’à côté des fers turcs pleins et arrondis, il y avait de plus en plus de fers allemands recourbés et munis de pointes acérées aux extrémités. Si bien que là aussi, dans la boue, son regard lisait cette même condamnation impitoyable qu’il voyait partout sur les visages et les choses autour de lui, la condamnation du temps que l’on ne peut arrêter.

Voyant qu’il ne pouvait plus poser son regard nulle part, Semsi bey cessa complètement de venir en ville. Il se retira dans son Crnča, où il régnait en maître, silencieux, mais sévère et impitoyable, insupportable à tous, et surtout à lui-même. Les musulmans les plus âgés et les plus respectés de la ville continuaient de lui rendre visite, comme à une relique vivante. (Et parmi eux, surtout Ali hodja Mutelević.) Mais la troisième année de l’occupation, Semsi bey mourut sans même avoir été malade. Il était mort de chagrin, sans avoir jamais prononcé ce mot amer qu’il roulait sans cesse dans sa bouche de vieillard et sans avoir jamais remis les pieds au bazar où tout avait pris un nouveau chemin. »

Extrait 9 : Chemin de fer et accélération du temps (chapitre XVI, p. 262).

« À l’automne de cette même année débuta la construction du chemin de fer. C’était une entreprise de plus grande envergure et de plus longue haleine. À vrai dire, à première vue, cela n’avait aucun rapport avec le pont. Mais ce n’était qu’une apparence.

C’était cette ligne à voie étroite que dans les articles de journaux et la correspondance officielle on appelait « le chemin de fer oriental ». Elle devait relier Sarajevo à la frontière de la Serbie à Vardište, et à la frontière du Sandažk turc de Novi Pazar à Uvce. Elle devait traverser Višegrad qui en constituait la gare principale.

Dans le monde entier, on parla beaucoup, et on y consacra de nombreux textes, de l’importance politique et stratégique de cette ligne, de l’annexion imminente de la Bosnie et de l’Herzégovine, des objectifs à long terme de l’Autriche-Hongrie, à travers le Sandažk et en direction de Salonique, et de tous les problèmes complexes que cela soulevait. Mais ici, dans la ville, tout se présentait encore sous un jour inoffensif, attrayant même – de nouveaux entrepreneurs, une nouvelle foule d’ouvriers, de nouvelles sources de profit pour beaucoup.

Cette fois-ci, tout se faisait à grande échelle. Quatre années furent nécessaires pour mener à bien la construction de cette ligne de cent soixante-six kilomètres, sur laquelle se trouvaient une centaine de ponts et de viaducs, environ cent trente tunnels, et qui coûta à l’État soixante-quatorze millions de couronnes. Les gens prononçaient ce grand nombre de millions en regardant au loin dans le vague, comme s’ils essayaient en vain d’y distinguer cette montagne d’argent qui échappait à tout calcul et à toute analyse : « Soixante-quatorze millions ! » s’exclamaient de nombreux habitants de Višegrad sans hésiter et d’un air entendu, comme si on les leur avait comptés un à un sur la paume de la main. En effet, même dans cette bourgade perdue où la vie dans les deux tiers de ses manifestations était encore tout à fait orientale, les gens étaient déjà devenus esclaves des chiffres et croyaient aux statistiques. « Soixante-quatorze millions. » « Un peu moins d’un demi-million, exactement quatre cent quarante-cinq mille sept cent quatre-vingt-deux virgule douze couronnes, par kilomètre. » Ainsi se gargarisait-on de grands chiffres, sans en devenir pour autant ni plus riches ni plus intelligents.

Pendant la construction de la voie ferrée, les gens sentirent pour la première fois qu’il n’était plus question de gagner de l’argent aussi facilement, sans prendre le moindre risque ni se faire de souci, qu’au cours des premières années de l’occupation. Les derniers temps déjà, les prix des denrées et des produits de première nécessité avaient fait des bonds. Ils grimpaient, mais ne redescendaient jamais, grimpant au contraire de nouveau quelque temps après. Certes, on gagnait de l’argent et les salaires journaliers étaient élevés, mais ils restaient toujours vingt pour cent au moins inférieurs aux besoins réels. C’était un jeu sournois et infernal qui empoisonnait de plus en plus la vie des gens, mais contre lequel on ne pouvait rien, car il se jouait quelque part au loin, à ces mêmes sources mystérieuses et inconnues d’où provenaient, les premières années, tous les bienfaits. De nombreux commerçants et de petits patrons qui s’étaient enrichis au tout début de l’occupation, quinze ou vingt ans plus tôt, étaient maintenant pauvres et leurs fils travaillaient pour le compte d’autrui. Certes, il y avait de nouveaux riches, mais leur fortune leur glissait aussi entre les doigts comme du vif-argent, tel un sortilège qui laisse l’homme les mains vides et l’honneur entaché. Il apparaissait de plus en plus évident que le profit et la vie facile qu’il engendre ont leur revers, que l’argent et celui qui le possède ne sont que la mise dans un grand jeu capricieux dont personne ne connaît toutes les règles ni ne peut prévoir l’issue. Et sans le savoir, nous y prenons tous part, avec un enjeu plus ou moins important, mais tous avec des risques permanents.

À l’été de la quatrième année, le premier train traversa la ville, décoré de branchages et de drapeaux. Ce fut une grande fête populaire. Les ouvriers se virent offrir un repas arrosé de tonneaux de bière. Les ingénieurs se firent photographier près de la première locomotive. Le voyage fut gratuit ce jour-là. (« Un jour gratis, et des siècles contre monnaie », répétait Ali hodja en se moquant de ceux qui avaient pris ce premier train.)

Maintenant seulement que la voie ferrée était terminée et commençait à fonctionner, on comprenait quel effet cela aurait pour le pont, pour son rôle dans la vie de la cité et son avenir en général. La voie suivait la Drina en aval, contournait la ville en descendant, au creux de la roche, la colline de Mejdan et rejoignait la plaine, au niveau des dernières maisons, sur la rive du Rzav. C’est là que se trouvait la gare. Toute la circulation, celle des voyageurs comme celle des marchandises, vers Sarajevo et, au-delà, vers les autres régions occidentales restait désormais sur la rive droite de la Drina. La rive gauche, et avec elle le pont, devint de plus en plus morte. Le pont n’était plus emprunté que par les gens venant des villages situés sur la rive gauche de la Drina, des paysans avec leurs petits chevaux surchargés et leurs voitures à bœufs, ou leurs attelages de chevaux qui apportaient des forêts lointaines le bois à la gare.

La route qui, à partir du pont, grimpait vers le Semeć en passant par la Lijeska et menait, par le Glasinac et la Romanija, à Sarajevo, sur laquelle résonnaient jadis les chants des cochers et les grelots des chevaux de roulage, fut peu à peu envahie par les herbes et par cette fine mousse verte qui accompagne la lente agonie des chemins et des édifices. On ne partait plus en voyage par le pont, on ne le traversait plus pour faire un bout de route avec ceux qui partaient, on ne se faisait plus ses adieux sur la kapia, en vidant du haut de sa monture le verre de rakia « pour la route ».

Les voituriers, les chevaux, les carrioles bâchées et les petits fiacres démodés dans lesquels on se rendait naguère à Sarajevo se retrouvèrent sans travail. Le voyage ne durait plus deux jours entiers, avec une halte à Rogatica, comme jusqu’alors, mais en tout et pour tout quatre heures. C’étaient des chiffres qui laissaient pantois, et les gens les alignaient sans réfléchir, calculant avec excitation les profits et les économies que permettait la vitesse. On regardait comme des phénomènes les premières personnes qui, parties le matin à Sarajevo pour y régler quelque affaire, en revenaient le soir même.

Ali hodja faisait exception, aussi méfiant, têtu, catégorique et « pas comme les autres » que d’habitude. À ceux qui se vantaient de la vitesse avec laquelle ils réglaient maintenant leurs affaires et calculaient ce qu’ils économisaient en temps, en fatigue et en argent, il répondait avec aigreur que l’important n’était pas d’économiser le plus de temps possible, mais de savoir que faire du temps ainsi économisé ; si c’était pour l’utiliser à mauvais escient, mieux valait ne pas en avoir. Il essayait de démontrer que l’important pour l’homme n’était pas d’aller vite, mais de savoir où il allait et pour quoi y faire, et que, par conséquent, la vitesse ne représentait pas toujours un avantage.

— Si c’est en enfer que tu vas, mieux vaut y aller lentement, disait-il d’un ton amer à un jeune commerçant. Tu es un imbécile si tu t’imagines que les Autrichiens ont dépensé de l’argent et mis en place cette machine uniquement pour que toi, tu puisses voyager et régler tes affaires plus rapidement. Tu ne vois qu’une chose, c’est que tu te déplaces vite, mais tu ne te demandes pas ce que cette machine transporte, dans un sens comme dans l’autre, en dehors de toi et de tes semblables. Ça, tu n’arrives pas à le faire entrer dans ta petite tête. Voyage, mon brave, voyage où tu voudras, mais j’ai bien peur qu’un jour ou l’autre ces voyages ne te retombent sur le nez. Un jour viendra où les Autrichiens te transporteront là où tu n’auras nullement envie d’aller et où tu n’aurais jamais eu l’idée de te rendre. »

– Lire « Un pont dans la tourmente balkanique. Ivo Andric et Ismaïl Kadaré » de Jean-Paul Champseix, Revue de littérature comparée, 2003.

Voir en ligne : Lire un article savant de Zélie Waxin sur ce livre

© altersexualite.com 2021

Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.

altersexualite.com

altersexualite.com