Accueil > Culture générale et expression en BTS > « De la musique avant toute chose ? » > Ma vie avec Mozart, d’Éric-Emmanuel Schmitt

Ce que la musique peut nous apporter, pour le lycée

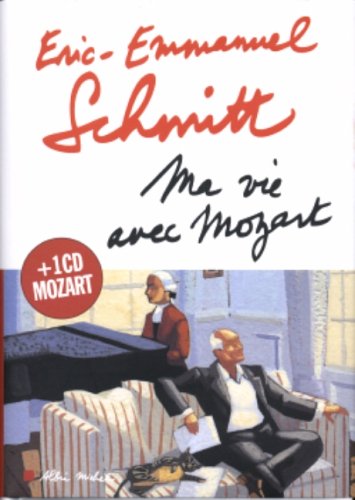

Ma vie avec Mozart, d’Éric-Emmanuel Schmitt

Ma vie avec Mozart, d’Éric-Emmanuel Schmitt

Albin Michel, 2005, 170 p., 22,9 €

samedi 15 août 2020, par

Ma vie avec Mozart (2005) d’Éric-Emmanuel Schmitt est un des livres inscrits sur la liste proposée au Bulletin Officiel de l’Éducation nationale pour le thème de BTS « De la musique avant toute chose ? ». Je l’ai choisi parce que je n’ai pas lu depuis longtemps de livre de cet auteur, et que cela complètera bien mon cours sur Don Giovanni et la lecture de la pièce Amadeus de Peter Shaffer. Le livre est bref et d’une lecture très facile ; il est donc idéal pour les étudiants qui viennent de bac pro ou qui ont des réticences à la lecture. Il est livré avec un CD contenant les 16 morceaux évoqués au fil des pages, certains fort connus, d’autres moins.

Les Noces de Figaro

L’auteur imagine une correspondance avec Mozart commencée dès son adolescence suicidaire, qu’il relate avec humour : « Alors que mes testicules et mes muscles se remplissaient d’une force récente, alors que mon corps devenait celui tout neuf d’un très jeune homme, je débusquais dans cet aboutissement un indice funeste : ce corps serait aussi celui qu’on enterrerait un jour. Mon cadavre se précisait. J’avançais vers ma fin. Puisque nous marchions vers la mort, mes pas creusaient ma tombe. Ne se contentant pas de se trouver au bout du chemin, elle en paraissait le but » (p. 10). Un jour, avec son professeur de musique, il assiste à une répétition à l’Opéra de Lyon. Il remarque une femme « Trop grosse. Trop maquillée. Trop gauche. Affolée, telle une baleine égarée sur le sable, elle craignait de se mouvoir en scène. » […] « La femme se mit à chanter.

Et là, subitement, tout bascula. Soudain, la femme était devenue belle. De son étroite bouche sortait une voix claire, lumineuse qui emplissait l’immense théâtre aux fauteuils vides, montant jusqu’aux galeries obscures, planant au-dessus de nous, aérienne, portée par un souffle inépuisable.

Immobile, rayonnante, la cantatrice laissait son chant vibrer dans son corps muté sous nos yeux en instrument de chair. Ce qui donnait à son timbre cette rondeur, ce miel, c’était sa poitrine palpitante, ses épaules douces, ses joues molles, son flanc superbe, sa taille large, matricielle, qui devait fournir des enfants aussi magnifiques que ses sons.

Le temps s’était arrêté.

En face de la femme la plus féminine qui soit, je demeurais fasciné, suspendu à son chant, me laissant envelopper par lui, rouler, retourner, emmener, caresser… Je n’étais plus que cette respiration, sa respiration, au plus près de ses lèvres, collé à ses hanches. Elle faisait de moi ce qu’elle voulait. Je consentais, heureux.

Dove sono i bei momenti

Di dolcezza et di piacer…

Comprenais-je les paroles ? Elles faisaient allusion au bonheur, bonheur dont j’avais oublié le secret ; elles rappelaient un moment de douceur que les amants avaient connu, un plaisir qui n’était plus. Mais en évoquant un paradis perdu, la chanteuse rendait le paradis présent.

À travers la musique, nous faisions l’amour.

Ma force renaissait. Et l’émerveillement. Oui, déferlait dans la salle la beauté, toute la beauté du monde ; elle m’était offerte, là, devant moi.

Lorsque la soprano s’arrêta, il y eut un silence presque aussi émouvant que le chant, un silence qui, certainement, était encore du Mozart…

De la suite, je ne me souviens pas.

Ce qui me revient, c’est qu’à cet instant je fus guéri.

Adieu désespoir ! Adieu, dépression ! Je voulais vivre. S’il y avait des choses si précieuses, si pleines et si intenses dans le monde, l’existence m’attirait. »

Il s’agit donc de l’air de la comtesse au IIIe acte des Noces de Figaro. En voici une version de concert par Vannina Santoni, soprano et Jean-Philippe Sarcos, direction, au théâtre des Champs Élysées sur instruments d’époque (ce que Schmitt déteste). L’extrait correspondant aux paroles commence au milieu de la vidéo.

Voici les paroles en italien puis la traduction, puisées sur ce site :

« Dove sono i bei momenti

di dolcezza e di piacer,

dove andaron i giuramenti

di quel labbro menzogner !

Perché mai, se in pianti e in pene

per me tutto si cangiò,

la memoria di quel bene

dal mio sen non trapassò ?

Dove sono i bei momenti, ecc.

Ah ! Se almen la mia costanza

nel languire amando ognor

mi portasse una speranza

di cangiar l’ingrato cor !

Ah ! Se almen la mia costanza, ecc. »

« Où s’en sont-ils allés, les beaux instants

de douceur et de plaisir ?

Où sont partis les serments

de cette bouche mensongère ?

Pourquoi donc, si en pleurs et en chagrin

tout s’est transformé pour moi,

le souvenir de mon bonheur

ne s’est-il pas effacé de mon cœur ?

Où s’en sont-ils allés, etc.

Ah ! si du moins ma constance

qui me fait languir, toujours amoureuse,

m’apportait la moindre espérance

de changer ce cœur ingrat !

Ah, si du moins ma constance, etc. »

Le collégien retourne avec ses parents voir l’opéra en représentation. Bref échange avec sa mère : « – Mais la musique, maman, la musique ! Tu as entendu ce morceau ?

– Je préfère les airs de Chérubin.

Moi, ce jour-là, je n’ai pas entendu les airs de Chérubin.

Ainsi font d’étranges détours, les grandes expériences, toujours désordonnées, singulières, limitées, élitistes, suivant un chemin chaotique, dévoilements pour les uns, moments vides pour les autres. Tu as donc été, Mozart, un coup de foudre à retardement. Un coup de foudre, c’est aussi mystérieux en art qu’en amour. »

C’est donc quelques années plus tard que l’air de Chérubin (Acte I) le touche :

« Cher Mozart,

Merci de m’avoir envoyé mon portrait. Malheureusement, je m’y suis reconnu. J’ai dix-huit ans et je me découvre guère plus avancé que ton Chérubin qui en a moins.

Je ne sais si je veille ou je rêve

Si je fonds, si je brûle ou je gèle,

Chaque femmes qui passe ou m’effleure,

Chaque femme fait battre mon cœur.

Un désir vague et inquiet me tourmente constamment, mon sang bouillonne, ma tête se retourne sur ce qui passe ; je ne vois que certaines girouettes bien huilées qui se montrent aussi vives que moi.

Dès qu’il déboule en scène, ton chérubin, léger comme un papillon qui voudrait butiner toutes les fleurs du printemps, changeant de direction avec le vent, versatile, soumis à des caprices qui le dépassent, m’a soufflé qu’il venait pour moi. Chérubin impulsif et impatient, Chérubin qui ne parvient pas à s’exprimer et qui s’exprime si bien…

Il ne déclame pas, il murmure, il frissonne, il enchaîne des phrases brouillonnes, négligées, qui peinent à former une mélodie, variant le rythme et l’intensité. Ce frémissement de chant traduit le frémissement d’un être, vibration musicale de l’adolescence. Pubère égocentrique, à l’affût de sa moindre pulsion, emporté par le sexe, il se passionne pour l’inventaire de soi. Pareil à Chérubin dans son air, j’ai une partie exaltée et l’autre contemplative ; entre les deux, non moins que lui je m’essouffle. Les mouvements de mon corps et de mon âme, je les subis, je ne les contrôle pas. Ils passent en moi, par moi, sans moi… et c’est moi, cependant. Je me retrouve dans cet orchestre agité, ondoyant, syncopé, soutenant le chant fébrile comme des vagues sur lesquelles la voix file…

Un seul mot ressort, obsessionnel : desio, désir ! Et ce désir agite les nuits de Chérubin autant que ses jours, le condamnant à une course en avant, repoussant le repos.

Soudain, la rêverie l’emporte sur l’exaltation. Chérubin confie son malaise à la nature, parlant d’amour « au ciel, aux plaines, aux fleurs, au vent, à la fontaine ».

Mais la rêverie se casse. L’émotion devient trop dense. Chérubin trahit son désarroi par des silences, des ralentis.

La fin de l’air livre un aveu fort culotté.

Et si personne n’écoute,

Je parle d’amour avec moi.

Ainsi qu’on se jette à l’eau, Chérubin déclare que si personne ne lui prête attention, en désespoir de cause, et surtout faute de partenaire, il se soulagera tout seul de son désir… » […]

« P.-S. : De quel sexe est-il, ton Chérubin ? Au théâtre comme au concert, une femme joue le garçon. Mais le travestissement ne s’arrête pas là puisque plus tard Suzanne le déguisera en femme. Le spectateur se tient donc en face d’une femme qui joue un homme qui joue une femme…

Qui est Chérubin ?

À cause de ces métamorphoses, pour tout un chacun il est à la fois l’être qui désire et l’être que l’on désire. Le sujet désirant et l’objet désiré. N’importe qui – femme lesbienne, femme hétérosexuelle, homme hétérosexuel, homme homosexuel – peut se retrouver en lui, car il incarne une sorte de monstre qui représente chacun et l’autre, portant tous les attributs à la fois, enfant contradictoire qui ressemble à notre inconscient, réservoir des diverses pulsions… Chérubin ou l’envie sous toutes ses formes… Chérubin ou l’érotisme instable…

Il ne sait pas qui il est, où il est, ni où il va. Une seule chose demeure certaine : il y va !

Moi aussi » (p. 33).

Voici la traduction des paroles. Retrouvez le texte original sur le site signalé supra :

« Je ne sais plus qui je suis, ni ce que je fais,

tantôt je suis de feu et tantôt de glace,

toutes les femmes me font changer de couleur,

toutes les femmes me font trembler.

Il n’y a que les mots d’amour ou de plaisir

qui troublent et perturbent mon cœur ;

et c’est un désir d’amour que je ne puis

expliquer, qui me force à parler.

Je ne sais plus qui je suis, etc.

Je parle d’amour en veillant,

je parle d’amour en dormant,

à l’eau, à l’ombre, aux montagnes,

aux fleurs, à l’herbe, aux fontaines,

à l’écho, à l’air, aux vents

qui emportent avec eux

le son de mes cris inutiles.

Je parle d’amour en veillant, etc.

Et si je n’ai personne pour m’entendre,

je me parle d’amour tout seul.

(Chérubin aperçoit le Comte de loin et se cache

derrière le fauteuil.) »

<https://www.youtube.com/watch?v=MtK...>

Voici une version de cet air interprété par Kate Lindsey. À noter que Schmitt n’a pas sélectionné l’air « Voi que sapete » de l’acte II, qui me touche davantage, et que l’on trouve dans La fille d’un soldat ne pleure jamais (1998) de James Ivory, quand Anthony Roth Costanzo, contre-ténor de 16 ans qui joue un camarade de classe d’une des protagonistes, l’interprète devant sa classe de l’école américaine, accompagné au piano par sa mère interprétée par Jane Birkin. Un moment de grâce dans le film, et la prof BCBG pense défaillir à l’instar de la comtesse devant ce Chérubin au bel organe. Voir dans cet article.

Pendant 10 ans, Schmitt abandonne Mozart, et passe « du rôle de Chérubin à celui de Don Juan », et ne pratique que Don Giovanni, dont pourtant il ne retient aucun extrait dans ce livre. Il ironise sur le « snobisme » des milieux intellectuels qu’il fréquente à l’époque (il est normalien) : « Dans mon milieu d’intellectuels, de jeunes loups assoiffés de savoir, d’apprentis philosophes et de futurs chercheurs en sciences, au sein d’un groupe assidu aux concerts de musique contemporaine pendant lesquels on ne parle que d’éclatement des structures traditionnelles, d’abandon du tonal, de rupture, de révolutions, de nouvelles grammaires musicales, bref, dans ce bataillon d’avant-garde, déclarer « J’aime Mozart » avait quelque chose d’incongru » (p. 37).

Le 3e et dernier extrait des Noces retenu par Schmitt est le bref air de Barberine « L’ho perduta », à l’acte IV. « Comment peut-on créer si vite un climat, une émotion ? Comment parvient-on à dire tant en quelques secondes ? Les violons en sourdine, hypnotiques, presque irréels jouent une musique nostalgique au balancement berceur : on comprend tout de suite que quelque chose a été perdu » (p. 40). On se demande bien quoi, et puis la réponse viendra : une épingle ! « Tu as raison. La souffrance demeure la souffrance, intense, incomparable, quelles qu’en soient les raisons. Le sentiment tragique n’a pas d’instrument de mesure. Enfantin ou adulte, avec de bonnes ou de mauvaises causes, il est le tragique. Cette détresse pour une épingle perdue devient la métaphore de toutes les détresses. » […] « Tu m’as guéri d’une maladie de jeunesse : la sophistication doublée d’une hypertrophie de la pensée » (p. 42).

Ci-dessus, version scénique par Maya Villanueva avec sous-titres français, et la suite de la scène.

Musique religieuse

Nous passons à des musiques aux résonances plus philosophiques. L’extrait suivant est le motet « Ave verum corpus », entendu interprété par un chœur de personnes âgées devant la cathédrale Saint-Jean de Lyon un après-midi de Noël les bras chargés de cadeaux. Ce morceau ramène l’auteur à un sens humaniste sinon religieux de la fête de Noël. Voici les paroles du motet traduites en français dans le livre (p. 48).

« Salut à toi, vrai corps

né de la Vierge Marie,

qui as vraiment souffert,

immolé sur la croix par les hommes.

Toi dont la côte percée

a versé du sang et de l’eau,

Sois pour nous un avant goût

De ce qui adviendra par la mort »

Le 5e extrait est l’adagio du concerto pour clarinette K 622, interprété ici par Martin Frost, entendue dans un taxi, alors que l’auteur dans les années 1990 est sous le coup d’un deuil dû au sida ; « Puis le morceau continua […]. Quoique douce, délicate, la clarinette refusait de fléchir, de céder à la déprime, elle remontait, elle chantait, elle s’épanouissait. Le chagrin se transfigurait. De ton sentiment, tu faisais une œuvre. La tristesse s’était muée en beauté » (p. 60).

Un chapitre intéressant part d’un « paléontologue » qui aurait examiné le crâne de Mozart et aurait conclu que l’état de ses dents était « une catastrophe ». Je vous laisse rechercher la légende de ce crâne présumé, en tout cas la photo des dents que vous trouverez dans le lien ci-dessus ne me semble pas si catastrophique. Quoi qu’il en soit, l’auteur en tire une sorte de fugue philosophique en contrepoint au rondo allegro de la Petite musique de nuit, une des plus belles pages de ce livre, que nous lirons en écoutant ce rondo allegro interprété par le Bremer Barockorchester. Attention : Schmitt n’a pas choisi le 1er mouvement « Allegro » de la célèbre sérénade, un des morceaux de musique classique les plus connus au monde, mais le dernier mouvement, peut-être moins allègre, plus grave ?

« Comment pouvais-tu écrire cette musique légère, aérienne, fluide, aisée, avec un corps qui gémissait, des gencives qui te faisaient souffrir ?

Plusieurs fois en lisant des biographies j’avais constaté que, épuisé par les voyages et l’excès d’activité, tu avais consacré des mois, voire des années, à lutter contre des infections, des problèmes digestifs, des difficultés rénales, cependant on ne m’avait pas encore parlé de ta bouche.

Me revient en tête une phrase de toi, prononcée en ta jeunesse : « Il n’y a pas un jour où je ne pense à la mort. » Cette réflexion jointe au délabrement de ton palais, voilà qui permet de donner un plus juste poids à ta joie. Loin de venir d’une ignorance, elle est connaissance du malheur, réaction au calvaire. Elle fleurit sur du purin. Une joie décidée, volontaire. Un exercice de joie.

Y a-t-il plus beau fondement à l’optimisme ?

Aujourd’hui, l’optimisme pâtit d’une mauvaise presse ; lorsqu’il ne passe pas pour de la bêtise, on le croit provoqué par l’absence de lucidité. Dans certains milieux, on va jusqu’à décerner une prime d’intelligence au nihiliste, à celui qui crache sur l’existence, au clown sinistre qui expire « bof » d’une manière profonde, au boudeur qui radote : « De toute façon, ça va mal et ça finira mal. »

On néglige que l’optimiste et le pessimiste partent d’un constat identique : la douleur, le mal, la précarité de notre vigueur, la brièveté de nos jours. Tandis que le pessimiste consent à la mollesse, se rend complice du négatif, se noie sans résister, l’optimiste, par un coup de reins énergique, tente d’émerger, cherchant le chemin du salut. Revenir à la surface, ce n’est pas se révéler « superficiel », mais remonter de profondeurs sombres pour se maintenir, sous le soleil de midi, d’une façon qui permet de respirer.

Non seulement je ne perçois pas l’intérêt pratique de la tristesse, mais je n’ai jamais compris l’avantage philosophique du pessimisme. Pourquoi soupirer si l’on a la force de savourer ? Quel bénéfice à communiquer son découragement, refiler sa lâcheté, oui, quel gain pour soi ou pour les autres ? Alors que nos corps transmettent la vie, faut-il que nos esprits procurent le contraire ? Si notre jouissance génère des enfants, pourquoi notre intellect, lui, engendrerait-il du néant ?

Il est sublime, le sourire de celui qui souffre ; elle est plus touchante, l’attention de l’agonisant ; elle est bouleversante la beauté du papillon…

Rentrant à la maison, songeant à ta mâchoire meurtrie, j’ai eu le besoin d’écouter ta musique religieuse et elle m’a envoyé de nouvelles pensées.

Mozart, l’humanité a changé. Le monde s’est amélioré sans que nous en soyons conscients. Entre ton siècle et le mien, il n’y a pas que des différences technologiques : la vie que nous vivons n’est plus la même. Quoiqu’on meure toujours, on l’oublie presque car on traverse des existences longues, confortables. Toi, tu écris dans un temps où l’on endure le mal de la naissance au trépas, où la médecine, pauvre en médicaments, se montre impuissante à guérir autant qu’à soulager : les maladies emportent des êtres jeunes, les couples tels que le tien ou celui de tes parents sont obligés de donner naissance à sept enfants pour en voir subsister deux… Un baron n’appelait-il pas tous ses nourrissons mâles Johan, sachant qu’un seul arriverait à l’âge adulte avec ce prénom ? Pendant des millénaires, les médecins ont tué davantage qu’ils n’ont soigné ; en saignant leurs patients affaiblis, ils diminuaient leur résistance quand ils ne provoquaient pas une septicémie avec des instruments non désinfectés.

À quoi servait la religion ? À vous apprendre à résister à la douleur, à l’accepter, à l’assimiler au cours de vos jours. Chaque messe débutait par : « Kyrie eleison, Christe eleison », « Seigneur, prends pitié, Christ, prends pitié ». Ensuite retentissait « Laudamus te, benedicamus te, adoramus te », « Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions ». S’il nous est si facile de moquer cette foi passée et de suspecter son dolorisme, c’est parce que nous ignorons l’expérience qui la fondait, l’expérience quotidienne de la souffrance, du premier cri jusqu’au dernier, pour chacun, sur toute la terre.

Soudain, les paroles de tes messes me frappaient ; quoique tu ne les aies pas inventées puisqu’elles t’étaient imposées, je les recevais avec attention et commençais à deviner pourquoi tu aimais tant écrire des œuvres religieuses. « Prends pitié, écoute-nous. » Voici que se précise le chant des créatures infirmes, malades ou malheureuses, un chant qui s’élève vers le ciel…

Aujourd’hui on descend dans la rue pour se plaindre, on pose des bombes, on fait des procès, on s’attaque à l’État, aux puissants, aux industries… Certainement a-t-on raison car beaucoup de maux humains dépendent des hommes ; en revanche, l’effet secondaire est qu’on grogne au lieu de prier, on rouspète plutôt que de méditer. Et on n’adore plus rien.

Alleluia ne se dit plus, maintenant… Et exultavit, je n’en trouve pas l’équivalent moderne, à moins que ce ne soit ces râles enregistrés dans des studios de postsynchronisation lorsque l’on bruite les films pornographiques. On n’exulte plus, Mozart, on partouze, et l’on crie « Yeah… » dans l’intention de vendre le produit sur tous les marchés.

Si l’homme désormais a relevé ses manches pour fabriquer son destin – ce qui est bien – il ne croit plus en lui. Résultat : un monde plus juste, plus sûr peut-être, mais un monde dont nous excluons la douleur et la joie.

Toi, tu témoignes d’une sagesse autre : celle qui admet la souffrance sans pour autant tuer l’émerveillement, celle qui, pleurant les morts, célèbre néanmoins la vie.

Cette nuit, grâce à toi, je remontais vers cette source qui me faisait du bien, cette raison humble, cette sagesse qui consiste en l’amour du vrai, l’amour de la réalité telle qu’elle est » (p. 70).

<https://www.youtube.com/watch?v=yxJ...>

Le 7e morceau est l’adagio du concerto pour violon n°3, aux résonances sentimentales : « Ce n’est plus un instrument que j’entends, c’est la vibration d’une âme. Une voix d’enfant domine les bruits et les fracas du monde. C’est elle. La femme que j’ai aimée me revient avec son visage tendre, ses yeux qui brillent. Elle me regarde avec affection. Nous nous retrouvons enfin. Le chant du violon tendu, ouvert, tel le plus beau de ses sourires, continue à s’élargir et à monter, s’élever, se hisser sans cesse » (p. 78). Le voici ci-dessus interprété par Hilary Hahn, devant un pape qui a l’air de songer à la femme qu’il a aimée !

Lorsqu’il a eu l’occasion de traduire en français le livret des Noces de Figaro, Schmitt approfondit sa connaissance du style de Mozart, même s’il parle autant du talent du librettiste Lorenzo da Ponte, qui donne « leurs chances à tous les personnages » […] « Autant Don Juan qu’Elvire, autant bourreau que victime, ne limitant à aucun moment le bourreau à sa fonction de bourreau ni la victime à son statut de victime, tu as le sens de l’épaisseur, de la complexité et tu permets au public de côtoyer des personnages fort différents de lui ». Mozart a « un œil de metteur en scène » : « Ta musique règle les mouvements, les entrées et les sorties, accentue un détail, détache une émotion. Elle crée l’action au lieu de l’interrompre ou de l’accompagner. Souvent, tes collègues se sont demandé, d’ère en ère, comment doit fonctionner l’opéra : primauté de la musique ou primauté de la parole ? Prima le parole ? Prima la musica ? Faux dilemme auquel tu réponds : Prima il teatro ! » […] « Enfin, tu composes pour les voix comme personne. Jamais un chanteur ne s’est cassé la voix en te pratiquant ; au contraire, les professeurs conseillent toujours aux professionnels fatigués de revenir à Mozart ainsi qu’à un lait maternel qui apporte ses bienfaits aux gosiers » (p. 83). « Tu ne demandes pas de grandes voix, tu demandes de belles voix devenues instrumentales. Une voix mozartienne, c’est une voix timbrée, souple et ductile, une voix qui se tient à égale distance du cri et de la parole, une voix clarinette, une voix qui sait se retenir jusqu’à se faire ligne. Pas d’excès ni de couleurs outrées lorsqu’on t’interprète, pas de sanglots ni d’expressionnisme musical : l’émotion arrive par la courbure d’une phrase, comme ça, sans prévenir, l’air de rien.

« L’air de rien », voilà le tour qui pourrait résumer ton art. « L’air de rien », tu fais naître des personnages et une musique complexe en prenant soin de ne pas attirer l’attention sur ton travail ; tu suggères que cela coule de source » (p. 85). En exemple, Schmitt propose le trio de Fiordiligi, Dorabella et Don Alfonso, à l’acte I de Cosi fan tutte. Les paroles sont des plus simples, effectivement ; on les lira sur cette interprétation de Miah Persson, Anke Vondung et Nicolas Rivenq en 2006 au Festival de Glyndebourne. « En trois minutes, le temps que la barque ne figure plus qu’un point à l’horizon, se dégage la quintessence de l’adieu. Adieu à quoi ? Adieu aux amoureux qui partent à la guerre, adieu au bonheur présent, adieu au rêve d’une union parfaite, peut-être adieu à l’innocence et à la sincérité car désormais, durant la pièce, pièges et supercheries vont se succéder. Peu importe la nature de l’adieu, quelque chose d’essentiel est en train de nous quitter » (p. 86).

« Soave sia il vento,

tranquilla sia l’onda,

ed ogni elemento

benigno risponda

ai nostri desir.

(traduction)

Que le vent soit doux,

que l’onde soit paisible,

et que tous les éléments,

apaisés, répondent

à nos désirs. »

Schmitt ironise sur un cénacle « Comment écrire une pièce de théâtre après Beckett ? » qui lui rappelle son expérience à l’École normale, où l’on ne jurait que de faire table rase du passé. « Au lieu d’abattre, apprenez à bâtir » (p. 94). Il définit son art poétique à l’imitation de celui de Mozart : « Je voudrais te rejoindre dans l’idéal d’un art simple, accessible, qui charme d’abord, bouleverse ensuite. Comme toi, je crois que la science, le métier, l’érudition, la virtuosité technique doivent disparaître sous l’apparence d’un naturel aimable. Il nous faut plaire avant tout, mais plaire sans complaire, en fuyant les recettes éprouvées. en refusant de flatter les émotions convenues, en élevant, pas en abaissant. Plaire, c’est-à-dire intéresser, intriguer, soutenir l’attention, donner du plaisir, procurer des émotions, du rire aux larmes en passant par les frissons, emmener loin, ailleurs… » (p. 99). Le secret serait le juste milieu : « Tu as perçu les dangers qu’il y avait dans les deux camps : l’ennui. On s’ennuie d’une œuvre seulement légère, on s’ennuie d’une œuvre seulement savante. Entre ces deux mondes séparés, tu tendis le pont de ta musique, galante en apparence, savante en profondeur ; par un mélange de travail et de spontanéité, tu as permis aux contraires de se rejoindre.

Ton exemple dément les idées niaises, les doctrines manichéennes qui voudraient qu’on adopte un parti à l’exclusion de l’autre. Tant pis pour les fabricants d’incompatibilités, te voilà populaire et élitiste à la fois. Ta liberté vient du plaisir, ton seul maître ; plaisir de fredonner une mélodie évidente comme une comptine enfantine ; plaisir d’enflammer les cordes et les chœurs en une grande fugue d’église » (p. 100). Le 9e morceau donné en illustration de ces propos est le 1er mouvement « Allegro » du quatuor no 15 K 421 en ré mineur op. 10 no 2, qui fait partie des Quatuors dédiés à Haydn. Écoutons-le par le Jerusalem Quartet.

Le Credo « Et incarnatus est » de la grande Messe en ut mineur de Mozart K 427 nous vaut une des meilleures pages :

« Lorsqu’il écrit une messe, Mozart ne pense pas que Dieu est sourd. À la différence des romantiques et des modernes, il ne rivalise pas avec le ciel en puissance sonore ni n’engage, pour s’en faire entendre, des chœurs et des orchestres autant fournis que l’armée chinoise. […]

Pourquoi Beethoven, Rossini, Verdi, Mahler et tant d’autres deviennent-ils tonitruants dès qu’ils entrent dans une église ? Si on compare leurs œuvres avec celles de Bach et Mozart, il semblerait que le nombre de décibels soit inversement proportionnel à la foi de l’auteur. Les retentissants veulent nous convaincre, certes, mais d’abord se convaincre. Le bruit comme compensation du doute ?

L’homme de foi murmure en souriant, seul le prédicateur incertain s’époumone sur une estrade. Toi Mozart, tu crois en Dieu aussi naturellement que tu composes. Sans fracas, tu adores créer à l’occasion des cérémonies, qu’elles soient catholiques ou francs-maçonnes ; tu le fais à la demande, parfois spontanément, telle cette Messe en ut mineur, magnifique et inachevée, que tu as élaborée pour la guérison de Constance, ta femme. Là se trouve une page qui m’obsède :

« Et incarnatus est. »

Cet air-là m’accompagne depuis longtemps.

Lorsque je ne croyais pas en Dieu, je le goûtais en tant que musique pure, une des plus belle que je connaisse. Déjà, il m’enchantait.

Maintenant que je crois, il figure ma foi, un chant qui s’élève vers le ciel, au-dessus de cette terre provoquant tant de larmes, un chant heureux, reconnaissant, pur, sans cesse renouvelé, un vol d’alouette dans l’azur. Cette musique se rapproche d’une source, conduit à une tendresse originelle, une tendresse d’où tout vient, un amour profus, diffus, la tendresse du créateur.

Et incarnatus est. « Il est né. » La première chanteuse à l’entonner fut Constance, celle qui t’a donné tes fils, une mère humaine, comblée et épuisée qui s’émerveille devant l’enfant. Lors de ma période athée, je ne percevais que cela, cette gratitude, et c’était déjà beaucoup que ressentir cette joie.

Voilà, les paroles ont été murmurées, Et incarnatus est ; la musique peut naître. Il n’y aura plus de mots, mais un souffle, un souffle qui s’envole sur son élan.

Sous un léger tissu d’accompagnement, une dentelle fine de flûte et de hautbois, la voix se fait instrument à son tour, le plus souple toutefois, le plus long, le plus beau. Le timbre pur, appuyé, exalté, monte jusqu’à la voûte de la cathédrale avec une jubilation infinie.

Et incarnatus est. Voici le chant suave de l’adoration, une célébration de la vie. Inouï. Avec jubilation, la voix parcourt l’espace, et, ce faisant, s’enchante d’elle-même, s’entête, s’enivre. La jeune maman se révèle un peu pompette car que sont ces vocalises, sinon de l’ivresse ?

Quelque chose s’attarde, suspendu… on ne sait plus quelles sont les limites de la voix qui s’envole, agile, infinie par sa coubure ; un jeu mouvant d’arabesques s’ajoutant les unes aux autres la déploie sans jamais en atteindre le bout, sans non plus qu’elle tombe dans les grands intervalles expressifs. Une idée de l’absolu…

L’enchantement dure et la métamorphose s’accomplit. Ce n’est plus une voix, ce sont des ailes. Ce n’est plus un souffle humain, c’est une brise harmonieuse qui nous emmène au-delà des nuages. Ce n’est plus une femme, ce sont toutes les femmes, les mères, les sœurs, les épouses, les amantes . Les mots et les identités perdent leur importance : tu célèbres le miracle de l’être.

« Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? » demandent les philosophes.

« Il y a ! » répond la musique.

Et incarnatus est… (p. 106).

Il semble que les paroles de ces 8 minutes de grâce soient des plus simples : « Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est » (Par l’Esprit-Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme). Écoutons cette interprétation par Miah Persson devant un aréopage royal non identifié.

Le 11e morceau est l’andante du Concerto pour piano nº 21 de Mozart, qui donne l’impression à l’auteur que « Dieu m’a invité dans son avion. Nous survolons le globe. Assis dans son cockpit, nous admirons la création » (p. 108). C’est un tube selon Olivier Messiaen, l’« une des plus belles [mélodies] de la musique de Mozart et de toute la Musique ». Voici une interprétation par Andrew Tyson, beau gosse très inspiré, au piano.

La Flûte enchantée

Les 5 derniers morceaux sont consacrés au dernier opéra de Mozart, La Flûte enchantée, opéra maçonnique dont la trame est complexe. Schmitt ne choisit pas les morceaux les plus célèbres. Le morceau n° 12 est le duo de Pamina et Papageno à l’acte I de La Flûte enchantée : « Quelle magnifique idée tu as eue : créer un duo d’amour qui ne soit pas un duo d’amants ! L’homme et la femme qui chantent ensemble ne sont pas destinés l’un à l’autre, chacun manifeste son aspiration à aimer, pourtant chacun se tournera bientôt ailleurs : Pamina s’offrira à Tamino, Papageno à Papagena. Cependant, Pamina et Papageno joignent leurs voix pour célébrer l’amour » (p. 116). Écoutons ce bref duo par Golda Schultz et Markus Werba. Voici les paroles traduites en français :

« Pamina : Au cœur de l’homme qu’il enflamme,

L’Amour enseigne la Bonté.

Papageno : Aimer qui l’aime pour la femme,

C’est le devoir le plus sacré.

Ensemble : L’amour règne en nos cœurs, toujours !

Nous ne vivons que par l’amour.

Pamina : L’amour sur tous domine en maître,

Tout être lui doit son tribut.

Papageno : Il est la voix de la nature,

Sa loi suprême et son parfum.

Ensemble : Le monde entier subit sa loi,

Le couple humain est sa splendeur ! (bis)

Seul l’amour nous rend heureux !

Homme et femme, par l’amour,

Sont vraiment pareils aux dieux ! » (bis.)

À propos de cet opéra, Schmitt évoque le défaut des enfants prodiges, qu’il compare à des « bonsaïs » (p. 122). S’il trouve des qualités aux compositions d’enfance de Mozart, il les trouve parfois trop savantes : « La simplicité arrive ensuite. Et l’enfance à la fin » (p. 123). L’esprit d’enfance imprègne donc La Flûte. Pour exemple, il donne en n° 13 un extrait du finale de l’acte I, en fait la scène XXIV : « Komm, du schönes glockenspiel » (Viens, mon gentil glockenspiel), quand Papageno envoûte Monostatos qui veut le faire esclave, grâce à son carillon. Le voici sous la direction de Sir Colin Davis :

Une page fustige la mode des instruments d’époque : « Savais-tu, lorsque tu composais, que tu écrivais de la musique ancienne ? Eh bien, rassure-toi : aujourd’hui quelques individus s’en rendent compte à ta place. Avant de t’interpréter, toi, l’homme moderne qui a été si sensible aux progrès de la facture instrumentale, ils vont chercher des trompettes usagées, des cordes pourries, des pianoforte antédiluviens qui semblent jouer du fond d’une piscine. Certains vont même jusqu’à s’habiller en costume du XVIIIe siècle, se poudrer, se coiffer d’une perruque, et j’en soupçonne quelques-uns, par fidélité aux usages de ton temps, d’aller uriner derrière les rideaux du salon. Récemment j’ai proposé à l’un d’eux de se faire arracher une dizaine de dents pour s’approcher de ton époque » (p. 129).

Dans le quintette de Tamino, Papageno et les trois dames (morceau n° 14, Acte I), Schmitt voit une sorte de mise en abyme du pouvoir de la musique pour « changer la vie d’un adolescent de quinze ans qui veut mourir » (sa propre histoire). Voici l’extrait de la production de l’Opéra de Paris en 2001 (avec sous-titres français) :

« Prince, accepte ce présent,

notre Reine te l’envoie.

Cette flûte enchantée te protègera,

elle te soutiendra dans la détresse.

Elle te donnera un grand pouvoir,

celui de modifier les passions humaines :

le mélancolique deviendra tout joyeux,

le solitaire tombera amoureux.

Cette simple flûte a plus de prix

que l’or et les couronnes,

car elle accroît la joie

et le bonheur des hommes. »

Plutôt que les deux derniers airs choisis par l’auteur, voici pour nos étudiants de Culture générale, Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen, l’air célébrissime de la Reine de la nuit par Diana Damrau et le Royal Opera. La Reine s’adresse à sa fille. Paroles en français :

« La vengeance d’enfer bout dans mon cœur ;

La mort et le désespoir dardent autour de moi !

Si Sarastro ne ressent pas la douleur de la mort par toi,

Tu n’es plus ma fille, non plus jamais !

Que soient à jamais bannis, à jamais perdus,

À jamais détruits tous les liens de la nature

Si Sarastro n’expire pas par ton bras !

Entendez ! Entendez ! Entendez, dieux de vengeance ! Entendez le serment d’une mère ! »

Espérons que ce livre contribue à ouvrir les goûts musicaux de nos étudiants.

– Lire La Nuit de Valognes, du même auteur.

– Lire notre article sur Amadeus, la pièce de Peter Shaffer et le film de Miloš Forman.

Voir en ligne : Le site d’Éric-Emmanuel Schmitt

© altersexualite.com 2020

Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.

altersexualite.com

altersexualite.com