Accueil > Culture générale et expression en BTS > Invitation au voyage… > Voyage autour du monde, de Louis-Antoine de Bougainville

Le voyage organisé du temps de la marine à voile

Voyage autour du monde, de Louis-Antoine de Bougainville

Voyage autour du monde, de Louis-Antoine de Bougainville

La Découverte, 1771 (1997), 294p., 11 €

samedi 11 juin 2022, par

Voyage autour du monde de Louis-Antoine de Bougainville figure sur la liste du BO pour le thème de Culture générale & expression 2022-2023 : « Invitation au voyage… ». J’ai bien sûr par le passé lu, relu, rerelu & fait lire comme il se doit Supplément au voyage de Bougainville de Denis Diderot, qui figure aussi sur la liste, mais je n’avais jamais lu le livre de Bougainville, lacune que ce nouveau thème me permet de combler. J’ai choisi l’édition La Découverte, pourvue d’une excellente préface de Louis Constant, mais scandaleusement légère en notes & illustrations (il faudrait voir si l’édition Folio est meilleure). Le sous-titre du livre est « par la frégate du roi La Boudeuse et la flûte L’Étoile ». Le texte intégral du Voyage de Bougainville est disponible sur Wikisource dans une édition de 1889, mais avec quelques lacunes ou variantes que j’ai modifiées dans les extraits que je reproduis, par rapport à l’édition La Découverte. Une version non expurgée est disponible ici. C’est une lecture parfois pénible pour les pages de précisions sur la technique de navigation, mais fort instructive pour les données brutes d’un auteur injustement méprisé sans doute depuis la parution du Supplément de Diderot, et qui n’avait, côté plume, rien à envier aux cadors des Lumières ! J’ai eu du mal à trouver des illustrations ; et pourtant, si l’on en croit le mémoire du roi, Bougainville avait pour mission de ramener des dessins, ce qui suppose qu’il ait emmené plusieurs dessinateurs. Où sont cachés ces dessins ? Il serait souhaitable de réunir tous les écrits supplémentaires de ce voyage mythique, en plus de celui de Diderot, dans un volume des collections Omnibus ou Bouquins. À bon éditeur, salut !

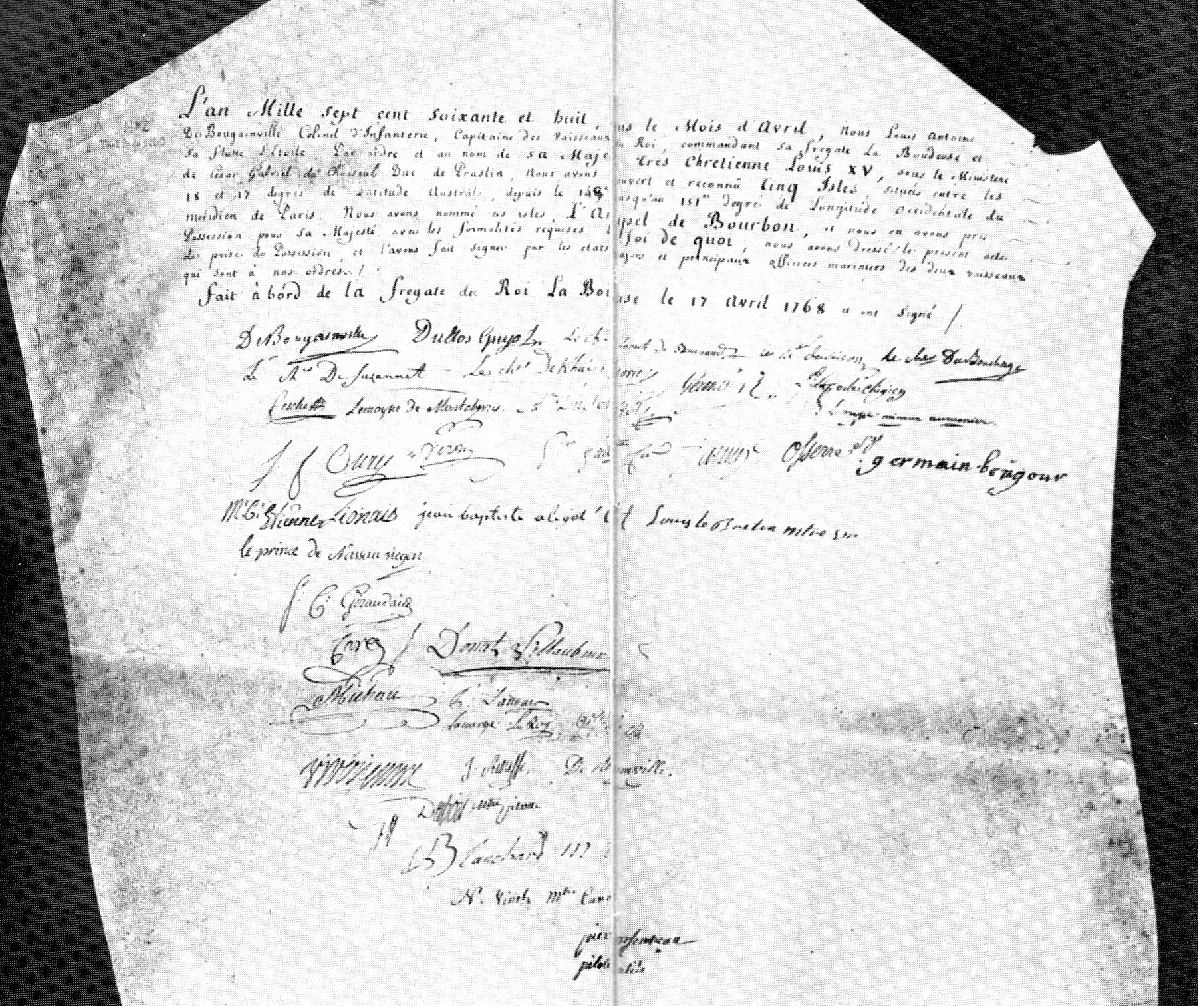

Louis-Antoine de Bougainville : Mémoire du Roi

Bougainville n’est pas un bleu quand il part à la tête de deux bateaux au nom du roi Louis XV. Il avait étudié jeune entre autres les mathématiques, sous la direction de d’Alembert, et publié deux volumes d’un Traité de calcul intégral. Il avait navigué, eu une carrière militaire, et brièvement colonisé les îles Malouines (entre 1764 et 1767). Ce CV impressionnant a de quoi nous remettre à notre place, nous les enfants gâtés du modernisme. Eh oui, à cette époque, un homme relativement bien né, s’il avait la tête bien faite, pouvait emmagasiner dans son cerveau, sans être parasité par des données futiles, une proportion importante des connaissances de son temps, toutes disciplines confondues.

Voici en guise d’entrée en matière, la carte dépliée fournie dans l’édition originale, que j’ai trouvée reproduite sur le site de la BNF.

Il est passionnant et amusant de lire le « Mémoire du Roi » du 26 octobre 1766, qui cadre et détaille la mission du voyageur. Ce texte m’inspire une idée de corpus iconoclaste avec par exemple un programme de voyage organisé actuel et le chapitre XXXIII de Gargantua de Rabelais !

Mémoire du roi pour servir d’instruction au s. de Bougainville, colonel d’infanterie et capitaine de vaisseau pour la campagne, sur les opérations qu’il va faire.

S. M. Ayant fait armer au port de Nantes la frégate la Boudeuse et la flûte l’Étoile au port de Rochefort pour se rendre aux îles Malouines, elle a confié au s. de Bougainville le commandement de la frégate la Boudeuse qui doit partir la première. L’intention de S. M. est qu’en partant de Nantes le s. de Bougainville se rende à la rivière de la Plata pour y joindre deux frégates que S. M. Catholique a fait partir de ses ports d’Europe et qui doivent l’attendre dans ladite rivière.

Lorsqu’il aura joint les deux frégates espagnoles, il les conduira aux îles Malouines et il remettra ces îles aux officiers de S.M. Catholique conformément aux ordres qui en ont été adressés au commandement français desdites îles et dont il sera remis un double au s. de Bougainville.

Pendant le séjour que le s. de Bougainville fera aux îles Malouines, il y commandera les Français.

Après que le s. de Bougainville aura mis les Espagnols en possession des îles Malouines et que la flûte l’Étoile s’y sera rendue à ses ordres, il en partira avec ses deux bâtiments et fera route pour la Chine par la mer du Sud. Il sera libre de traverser le détroit de Magellan, ou de doubler le cap Horn, selon que la saison et les vents lui feront préférer l’une ou l’autre route.

En traversant pour se rendre en Chine, il reconnaîtra dans l’océan Pacifique, autant et du mieux qu’il lui sera possible, les terres gisantes entre les Indes et la côte occidentale de l’Amérique dont différentes parties ont été aperçues par des navigateurs et nommées Terre de Diemen, Nouvelle-Hollande [1], Carpenterie, Terre du Saint-Esprit, Nouvelle-Guinée, etc.

La connaissance de ces îles ou continent étant à peine ébauchée, il est très intéressant de la perfectionner. D’ailleurs, comme aucune nation européenne n’a ni établissement ni droit sur ces terres, il ne peut être que très avantageux pour la France de les reconnaître et d’en prendre possession si elles peuvent offrir des objets utiles à son commerce et à sa navigation.

Dans cette vue, la partie que le s. de Bougainville doit s’attacher à reconnaître est surtout depuis les quarante degrés de latitude méridionale en remontant au nord et examinant ce qui peut être entre les deux tropiques.

C’est dans ces climats que l’on trouve les métaux riches et les épiceries. Le s. de Bougainville en examinera les terres, les arbres et les principales productions ; il rapportera des échantillons et des dessins de tout ce qu’il jugera pouvoir mériter attention. Il remarquera autant qu’il lui sera possible tous les endroits qui pourraient servir de relâche aux vaisseaux et tout ce qui peut intéresser la navigation. S.M. s’en remet à cet égard au zèle déjà éprouvé du s. de Bougainville pour prendre toutes les connaissances possibles.

Aussitôt que le s. de Bougainville aura atterré dans ces lieux inconnus, il aura soin de faire planter en différents endroits des poteaux aux armes de la France et d’en dresser des actes de prise de possession au nom de Sa Majesté, sans cependant y laisser personne pour y former des établissements et il rapportera les procès-verbaux qu’il en aura dressé.

Il dirigera sa navigation de manière à pouvoir partir de Chine au plus tard à la fin de janvier 1768, la mousson ne permettant pas d’en sortir après ce temps-là. Le s.de Bougainville pourra relâcher aux Philippines si la navigation l’exige, il y conduira ses deux bâtiments ainsi qu’en Chine s’il le juge à propos ou bien il fera passer l’Étoile par une route différente de la sienne s’il le croit nécessaire en quittant les terres situées entre l’Équateur et le tropique du Cancer.

S.M. recommande au s.de Bougainville de reconnaître s’il le peut quelque île à portée de la côte de Chine qui puisse servir d’entrepôt à la Compagnie des Indes pour un commerce avec la Chine.

Le terme de la navigation du s. Bougainville ne devant point excéder deux ans et les événements de sa campagne pouvant exiger qu’il relâche directement à l’Île de France, S.M. lui laisse la liberté d’aborder ou de ne pas aborder à la côte de Chine. Il se réglera à cet égard sur les circonstances où il se trouvera.

En tout évènement, le s. de Bougainville fera son possible pour relâcher à l’Île de France afin d’y être informé si la paix continue ou si l’on est en guerre avec quelque nation et si S.M. n’y aurait pas fait passer des ordres pour quelque destination particulière des deux bâtiments.

Dans le cas où le s.de Bougainville jugerait absolument nécessaire pour son retour en Europe de faire dédoubler ses deux bâtiments, S.M. l’autorise à faire faire cette opération comme aussi à brûler l’un des deux si, dans les mers inconnues, le dépérissement des équipages ou quelque accident le mettait dans l’impossibilité de naviguer avec les deux et s’il se trouvait dans quelque port habité, S.M. l’autorise à vendre celui des deux bâtiments qu’il ne serait point en état de ramener en Europe.

Quelque parti que prenne le s. de Bougainville dans l’une ou l’autre circonstance, il fera dresser un procès-verbal de la nécessité et du parti pris. Ce procès verbal sera signé par les officiers et écrivains des deux bâtiments.

S.M. autorise encore le s.de Bougainville à donner dans le cours de sa navigation des gratifications soit en argent, soit en hardes et autres effets embarqués sur lesdits bâtiments aux officiers mariniers et matelots qui le mériteront et à augmenter leur ration s’il le juge nécessaire ou à y faire tels changements que la santé des équipages pourra exiger et l’écrivain de chaque bâtiment les délivrera sur les ordres par écrit du s. de Bougainville.

Telles sont les instructions générales que S.M. a fait expédier relativement aux vues qu’Elle s’est proposées et aux avantages qu’on peut retirer de la campagne que le s. de Bougainville va faire. S.M. se réserve d’accorder au retour des deux bâtiments les récompenses que les officiers et équipages auront méritées pendant la campagne sur le compte qui sera rendu par le s. de Bougainville de leur zèle et de leurs services.

Fait à Versailles le 26 octobre 1766. »

Louis-Antoine de Bougainville : préface de Louis Constant

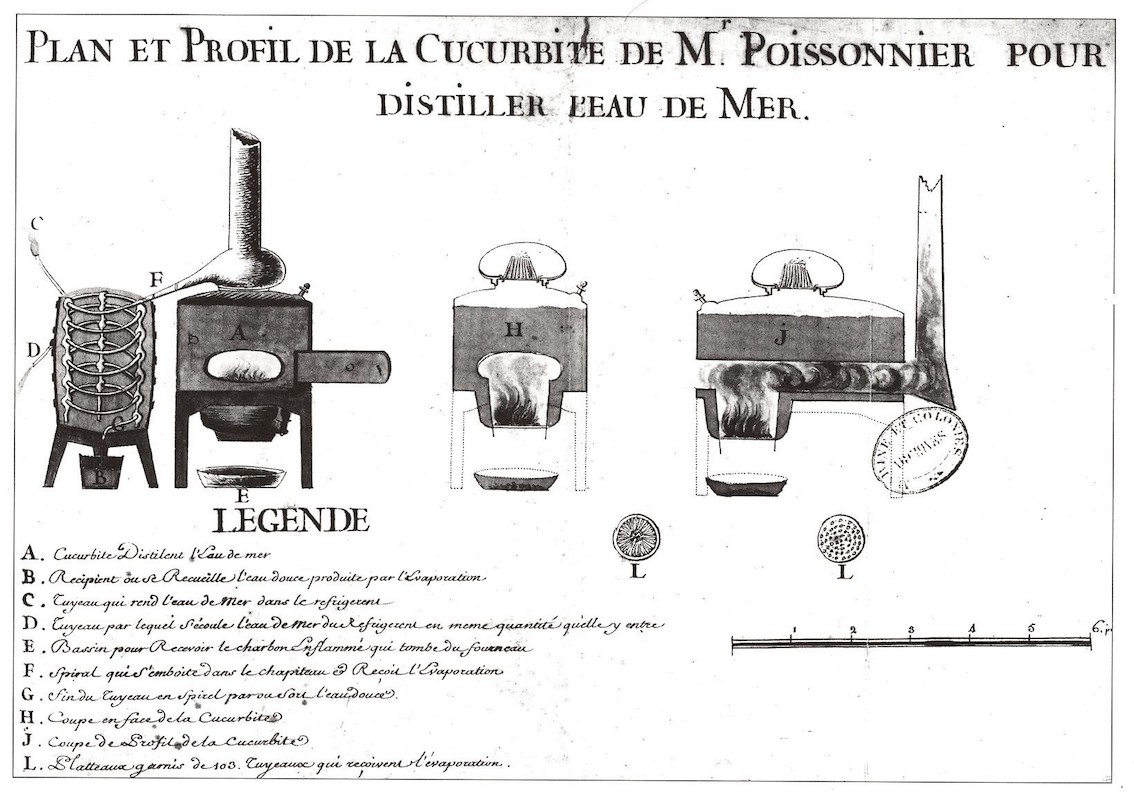

Louis Constant ramène le voyage de Bougainville à des proportions modestes. Les deux bateaux sont surchargés d’hommes et de matériel, que ce soit les vivres, y compris bétail et gallinacés, ou la pacotille destinée au troc : « Enfin, autre élément très encombrant : la « cucurbite » inventée par Poissonnier, inspecteur général des hôpitaux de la Marine, sorte d’alambic destiné à distiller l’eau de mer pour la rendre potable et utilisable pour la cuisine » (p. XIII) [2]. Le document ci-dessous (qui ne figure pas dans le livre) montre à quel point ce matériel peut s’avérer dangereux sur un navire.

La préface nous apprend la présence à bord de plusieurs personnes, connues comme Philibert Commerson ou non, qui laissèrent aussi un journal de ce voyage permettant de confronter celui de Bougainville, et que certains éditeurs ont publiés. Je me les réserve pour ma retraite ! Voici ce que pense Commerson : « On fermerait néanmoins les yeux sur les abus, s’ils n’étaient portés qu’à un point tolérable, mais le pousser jusqu’à celui de débarquer quantité de provisions nécessaires pour y substituer des ballots de marchandises, encombrer l’eau et les vivres d’un malheureux équipage, le priver de pouvoir tendre un seul hamac dans l’entrepont qui lui appartient et l’obliger de coucher çà et là sur les ballots mal arrimés, au hasard d’être continuellement écrasés par le roulis, est un abus à réprimer et c’est celui qui a duré pendant les trois quarts de notre navigation ». Outre Commerson, il y a « deux écrivains, comme sur tout navire du roi, Louis-Antoine Starot de Saint-Germain sur la Boudeuse, qui, à part son journal resté inédit, n’écrit pas grand-chose de mémorable, et Michau sur l’Étoile ; un chirurgien sur chaque navire également : Vivès, sur l’Étoile, laissera aussi un journal fort documenté. Un jeune « volontaire », c’est-à-dire en l’occurrence un riche et oisif amateur éclairé : le prince de Nassau, qui ne manquera pas non plus d’écrire son journal ». Louis Constant oublie Charles-Félix-Pierre Fesche, autre « volontaire » dont il va citer le journal un peu plus loin. Cela nous fait en tout sept écrivains. Il fallait donc ajouter au chargement, une quantité de papier, et l’emballage pour qu’il reste bien au sec !

Louis Constant signale aussi la présence maintenant bien documentée de « déguisée en homme, la touchante domestique de Commerson » (p. XV), Jeanne Barret qu’il ne nomme pas, comme quoi les temps changent (mais qui sera nommée dans le Voyage) !

Un long extrait du journal de Charles-Félix-Pierre Fesche mérite d’être reproduit :

« Ma réception ainsi que celle de tout le monde fut assez singulière. Nous étions trois ensemble ; nous partons à dessein de nous promener, escortés d’une troupe d’insulaires ; nous arrivons dans une case où nous sommes bien reçus par le maître de la maison ; d’abord il nous fait voir ses possessions, nous faisant entendre qu’il attendait ses femmes qui devaient arriver dans peu. […] Après quelque temps de promenade, nous retournons à son logis où nous trouvons sa femme et une jeune fille de 12 à 13 ans. On nous fait asseoir, on apporte des cocos, des bananes, on nous invite à manger, nous les satisfaisons ; nous voyons ensuite chacun d’eux s’emparer d’une branche de feuillage et se ranger en cercle autour de nous ; un des assistants s’empare d’une flûte dont il tire des sons doux et agréables ; et on apporte une natte que l’on étend sur la place et sur laquelle s’assied la jeune fille ; les signes de tous les Indiens nous font bien comprendre le fait dont il s’agit ; cependant cet usage étant si contraire à ceux établis pour nous, et voulant en être assuré, un de nous s’approche de la victime offerte ; il lui fait présent d’une fausse perle, qu’il lui attache à l’oreille, risque un baiser qui lui est bien rendu ; une main hardie et conduite par l’amour se glisse sur deux pommes naissantes ennemies l’une de l’autre, et dignes comme celles d’Hélène de servir de modèle à des coupes incomparables par la beauté et l’agrément de leur forme ; la main glisse bientôt, et par un heureux effet du hasard, tombe sur des appas cachés encore par un voile ; il est bientôt ôté par la fille elle-même, que nous voyons alors avec le seul habillement que portait Ève avant son péché.

Elle fit plus, elle s’étendit sur la natte, frappa sur la poitrine de celui qui était l’agresseur, lui faisant entendre qu’elle se donnait à lui, et écarta les deux obstacles qui empêchent l’entrée de ce temple où tant d’hommes sacrifient tous les jours ; l’appel était bien engageant et l’athlète qui la caressait connaissait trop bien l’art de l’escrime pour ne la pas prendre sur le temps, si la présence de 50 Indiens qui l’environnaient n’eût par un effet de nos préjugés mis un frein à ses désirs violents ; mais quelque ardeur qui vous anime, il est bien difficile de surmonter tout d’un coup les idées avec lesquelles on a été nourri ; la corruption de nos mœurs nous a fait trouver du mal dans une action dans laquelle ces gens, avec raison, ne voient que du bien. Il n’y a que celui qui fait ou croit mal faire qui craigne la lumière. Nous nous cachons pour faire une œuvre aussi naturelle : ils la font en public et souvent ; plusieurs Français, moins susceptibles de délicatesses, ont trouvé, le même jour, plus de facilité à lever les préjugés ; après quelque temps de séjour dans cette case, nos yeux, las enfin de regarder et de toucher, nous nous retirâmes, les habitants forts mécontents de nous voir aussi peu âpre à la curée et même nous le témoignèrent » (p. XX).

Ce journal a d’ailleurs été publié par les éditions Eyrolles, sous le titre Tahiti au nom du roi. Le témoignage sur cet épisode précis est essentiel, et permet une confrontation avec Bougainville et avec Diderot. La scène étant choquante peut-être plus encore à nos yeux « wokistes » qu’aux yeux de nos ancêtres des Lumières, il convient de permettre à nos étudiants de s’assurer de la véracité du fait en suivant la méthode de Diderot dans « AGNUS SCYTHICUS ». On lira avec profit un excellent article d’analyse de ce récit : « Les métaphores de la séduction dans les journaux des marins français à Tahiti en avril 1768 ». Le texte que j’ai repris dans mon édition du Voyage est assez différent de celui cité dans cet article.

Bilan mitigé : « À vrai dire, il n’a rien découvert : Wallis est passé par là quelque six mois avant lui. Cook y repassera peu de temps plus tard. Bougainville accusera Wallis, et Cook accusera Bougainville, d’avoir, transmis aux habitants la syphilis dont leurs équipages se sont vus peu après affectés. Vieille querelle franco-anglaise par Tahitiens interposés, mais dans ce cas probablement mal fondée, car il semble bien que les Polynésiens n’avaient eu besoin ni des uns, ni des autres pour souffrir de cette maladie déjà fortement implantée sous la forme du pian » (p. XXII) [3].

Le bilan scientifique est pour ainsi dire nul si l’on croit Louis Constant, car Bougainville n’a rien ramené de ce que le roi lui avait mandé. Le seul travail scientifique digne de ce nom fut sans doute celui de Commerson ; hélas, comme il meurt avant de revoir la France, « Sa récolte, mise en vrac en caisses et expédiée en France, ne sera jamais réellement classée et répertoriée, et servira seulement de documentation d’appoint aux uns et aux autres… » (p. XXIII). Sans pitié pour son auteur, Louis Constant révèle que même sa gloire « d’avoir su triompher aux moindres frais du redoutable scorbut » est un leurre, car en fait, ils n’ont jamais su que c’est la disette qui les a sauvés en les contraignant à mettre au menu les rats du navire, le rat ayant « cette curieuse particularité de fixer dans son corps la vitamine C » (p XXVI). Le livre semble décidément avoir été écrit par un professeur Raoult ! Louis Constant conclut cependant avec Gauguin dont la déception à Tahiti cent vingt ans plus tard serait une accusation contre ceux qui vinrent sur les brisées de Bougainville exploiter sa « découverte » (p. XXVIII).

Voyage autour du Monde

Après une adresse au Roi et un rappel exhaustif des premiers voyages autour du monde et voyages de découverte qu’il a sans doute tous lus attentivement pour en tirer le maximum d’informations, Bougainville conclut son discours préliminaire par une excuse véhémente sur son style, à méditer aujourd’hui par les pseudo intellectuels qui se targuent de dire la Vérité. Est-il utile de préciser que, si l’on exclut les pages de précisions techniques sur la navigation, le style de Bougainville n’a rien à envier à celui des grands auteurs du siècle. C’est le style XVIIIe, sans doute le plus bel état de la langue que nous eussions eu dans ce pays, forgée grâce à l’apprentissage par le truchement du latin…

« Avant que de le commencer, qu’il me soit permis de prévenir qu’on ne doit pas en regarder la relation comme un ouvrage d’amusement : c’est surtout pour les marins qu’elle est faite. D’ailleurs cette longue navigation autour du globe n’offre pas la ressource des voyages de mer faits en temps de guerre, lesquels fournissent des scènes intéressantes pour les gens du monde. Encore si l’habitude d’écrire avait pu m’apprendre à sauver par la forme une partie de la sécheresse du fond ! Mais, quoique initié aux sciences dès ma plus tendre jeunesse, où les leçons que daigna me donner M. d’Alembert me mirent dans le cas de présenter à l’indulgence du public un ouvrage sur la géométrie, je suis maintenant bien loin du sanctuaire des sciences et des lettres ; mes idées et mon style n’ont que trop pris l’empreinte de la vie errante et sauvage que je mène depuis douze ans. Ce n’est ni dans les forêts du Canada, ni sur le sein des mers, que l’on se forme à l’art d’écrire, et j’ai perdu un frère dont la plume aimée du public eût aidé à la mienne.

Au reste, je ne cite ni ne contredis personne ; je prétends encore moins établir ou combattre aucune hypothèse. Quand même les différences très sensibles, que j’ai remarquées dans les diverses contrées où j’ai abordé, ne m’auraient pas empêché de me livrer à cet esprit de système, si commun aujourd’hui, et cependant si peu compatible avec la vraie philosophie, comment aurais-je pu espérer que ma chimère, quelque vraisemblance que je susse lui donner, pût jamais faire fortune ? Je suis voyageur et marin, c’est-à-dire un menteur et un imbécile aux yeux de cette classe d’écrivains paresseux et superbes qui, dans l’ombre de leur cabinet, philosophent à perte de vue sur le monde et ses habitants, et soumettent impérieusement la nature à leurs imaginations. Procédé bien singulier, bien inconcevable de la part des gens qui, n’ayant rien observé par eux-mêmes, n’écrivent, ne dogmatisent que d’après des observations empruntées de ces mêmes voyageurs auxquels ils refusent la faculté de voir et de penser » (p. 19 ; et « Pan sur le bec » de Diderot !).

Les premiers chapitres alternent des remarques très techniques et des informations factuelles sur l’économie des colonies espagnoles, destinées à l’information du Roi. Cette littérature parfois rébarbative pour des littéraires intéressera peut-être nos étudiants techniciens, car cela donne des lettres de noblesse à leurs domaines de compétences. Exemples :

« Ces considérations me déterminèrent à faire diminuer la hauteur de nos mâts, et à changer notre artillerie de douze contre du canon de huit. Outre la diminution de près de vingt tonneaux de poids , tant à fond de cale que sur le pont, gagnée par ce changement d’artillerie, le peu de largeur de la frégate suffisait pour le rendre nécessaire. Il s’en faut d’environ deux pieds qu’elle n’ait le bau des frégates faites pour porter du douze » (p. 25). N’est-il pas ?

« Les dehors de Buenos Aires sont bien cultivés. Les habitants de la ville font presque tous des maisons de campagne qu’ils nomment Quintas, et leurs environs fournissent abondamment toutes les denrées nécessaires à la vie. J’en excepte le vin, qu’ils font venir d’Espagne ou qu’ils tirent de Mendoza, vignoble situé à deux cents lieues de Buenos Aires. Ces environs cultivés ne s’étendent pas fort loin ; si on s’éloigne seulement à trois lieues de la ville, on ne trouve plus que des campagnes immenses, abandonnées à une multitude innombrable de chevaux et de bœufs, qui en sont les seuls habitants. À peine, en parcourant cette vaste contrée, y rencontre-t-on quelques chaumières éparses, bâties moins pour rendre le pays habitable que pour constater aux divers particuliers la propriété du terrain, ou plutôt celle des bestiaux qui le couvrent. Les voyageurs qui la traversent n’ont aucune retraite, et sont obligés de coucher dans les mêmes charrettes qui les transportent, et qui sont les seules voitures dont on se serve ici pour les longues routes. Ceux qui voyagent à cheval, ce qu’on appelle aller à la légère, sont le plus exposés à coucher au bivouac au milieu des champs » (p. 33).

Nous avons aussi des observations dignes d’un ethnologue, plus habituelles dans la littérature de voyage :

« Les naturels qui habitent cette partie de l’Amérique, au nord et au sud de la rivière de la Plata, sont du nombre de ceux qui n’ont pu être encore subjugués par les Espagnols et qu’ils nomment Indios bravos. Ils sont d’une taille médiocre, fort laids et presque tous galeux. Leur couleur est très basanée et la graisse dont ils se frottent continuellement les rend encore plus noirs. Ils n’ont d’autre vêtement qu’un grand manteau de peau de chevreuil, qui leur descend jusqu’aux talons et dans lequel ils s’enveloppent. Les peaux dont il est composé sont très bien passées : ils mettent le poil en dedans, et le dehors est peint de diverses couleurs. La marque distinctive des caciques est un bandeau de cuir dont ils se ceignent le front ; il est découpé en forme de couronne et orné de plaques de cuivre. Leurs armes sont l’arc et la flèche : ils se servent aussi du lasso et de boules [4] Ces Indiens passent leur vie à cheval et n’ont pas de demeures fixes, du moins auprès des établissements espagnols. Ils y viennent quelquefois avec leurs femmes pour y acheter de l’eau-de-vie et ils ne cessent d’en boire que quand l’ivresse les laisse absolument sans mouvement. Pour se procurer des liqueurs fortes, ils vendent armes, pelleteries, chevaux ; et, quand ils ont épuisé leurs moyens, ils s’emparent des premiers chevaux qu’ils trouvent auprès des habitations et s’éloignent. Quelquefois ils se rassemblent en troupes de deux ou trois cents pour venir enlever des bestiaux sur les terres des Espagnols, ou pour attaquer les caravanes des voyageurs. Ils pillent, massacrent et emmènent en esclavage. C’est un mal sans remède : comment dompter une nation errante, dans un pays immense et inculte, où il serait même difficile de la rencontrer ? D’ailleurs ces Indiens sont courageux, aguerris, et le temps n’est plus où un Espagnol faisait fuir mille Américains » (p. 35).

« Montevideo a un gouverneur particulier, lequel est immédiatement sous les ordres du gouverneur général de la province. Les environs de cette ville sont presque incultes et ne fournissent ni froment, ni maïs ; il faut faire venir de Buenos Aires la farine, le biscuit et les autres provisions nécessaires aux vaisseaux. Dans les jardins, soit de la ville, soit des maisons qui en sont voisines, on ne cultive presque aucun légume ; on y trouve seulement des melons, des courges, des figues, des pêches, des pommes et des coings en grande quantité. Les bestiaux y sont dans la même abondance que dans le reste de ce pays, ce qui, joint à la salubrité de l’air, rend la relâche à Montevideo excellente pour les équipages ; on doit seulement y prendre ses mesures contre la désertion. Tout y invite le matelot, dans un pays où la première réflexion qui le frappe en mettant pied à terre, c’est que l’on y vit presque sans travail. En effet, comment résister à l’alternative de couler dans le sein de l’oisiveté des jours tranquilles sous un climat heureux, ou de languir affaissé sous le poids d’une vie constamment laborieuse, et d’accélérer dans les travaux de la mer les douleurs d’une vieillesse indigente ? » (p. 38).

Au chapitre VI je relève le portrait des Patagons : « L’habillement de ces Patagons est le même à peu près que celui des Indiens de la rivière de la Plata ; c’est un simple bragué de cuir qui leur couvre les parties naturelles, et un grand manteau de peaux de guanaques, attaché autour du corps avec une ceinture ; il descend jusqu’aux talons, et ils laissent communément retomber en arrière la partie faite pour couvrir les épaules ; de sorte que, malgré la rigueur du climat, ils sont presque toujours nus de la ceinture en haut. L’habitude les a sans doute rendus insensibles au froid ; car, quoique nous fussions ici en été, le thermomètre de Réaumur n’y avait encore monté qu’un seul jour à dix degrés au-dessus de la congélation. Ils ont des espèces de bottines de cuir de cheval ouvertes par derrière, et deux ou trois avaient autour du jarret un cercle de cuivre d’environ deux pouces de largeur. Quelques-uns de nos messieurs ont aussi remarqué que deux des plus jeunes avaient de ces grains de rassade dont on fait des colliers.

Les seules armes que nous leur ayons vues sont deux cailloux ronds attachés aux deux bouts d’un boyau cordonné, semblables à ceux dont on se sert dans toute cette partie de l’Amérique et que nous avons décrits plus haut. Ils avaient aussi des petits couteaux de fer dont la lame était épaisse d’un pouce et demi à deux pouces. Ces couteaux de fabrique anglaise leur avaient vraisemblablement été donnés par M. Byron. Leurs chevaux, petits et fort maigres, étaient sellés et bridés à la manière des habitants de la rivière de la Plata. Un Patagon avait à sa selle des clous dorés, des étriers de bois recouverts d’une lame de cuivre, une bride en cuir tressé, enfin tout un harnais espagnol. Leur nourriture principale paraît être la moelle et la chair de guanaques et de vigognes. Plusieurs en avaient des quartiers attachés sur leurs chevaux, et nous leur en avons vu manger des morceaux crus. Ils avaient aussi avec eux des chiens petits et vilains, lesquels, ainsi que leurs chevaux, boivent de l’eau de mer, l’eau douce étant fort rare sur cette côte et même sur le terrain » (p. 87).

Le passage du détroit de Magellan, lors de l’été austral, dure un temps infini, et Bougainville se rend utile en en tirant une carte que je reproduis ici grâce à ce site bibliophile (malheureusement elle n’est pas reproduite dans notre édition). La lecture est fastidieuse sans doute, mais qu’on fasse seulement l’effort de se reporter à cette époque de pionniers, où chaque navigateur frayait une voie pour ses successeurs. Il ne s’agit pas de raconter sa vie, mais de se rendre utile !

Rencontre avec les « Pécherais »

Un extrait long mais fort émouvant est consacré à ce peuple résiduel que Bougainville nomme « Pécherais », et qui n’est pas sans préfigurer Qui se souvient des hommes…, de Jean Raspail, et autres ouvrages consacrés aux Fuégiens.

« Ce jour-là, nous eûmes à bord la visite de quelques sauvages. Quatre pirogues avaient paru le matin à la pointe du cap Galant, et après s’y être tenues quelque temps arrêtées, trois s’avancèrent dans le fond de la baie, tandis qu’une voguait vers la frégate. Après avoir hésité pendant une demi-heure, enfin elle aborda avec des cris redoublés de Pécherais. Il y avait dedans un homme, une femme et deux enfants. La femme demeura dans la pirogue pour la garder, l’homme monta seul à bord avec assez de confiance, et d’un air fort gai. Deux autres pirogues suivirent l’exemple de la première, et les hommes entrèrent dans la frégate avec les enfants. Bientôt ils y furent fort à leur aise. On les fit chanter, danser, entendre des instruments, et surtout manger, ce dont ils s’acquittèrent avec grand appétit. Tout leur était bon ; pain, viande salée, suif, ils dévoraient ce qu’on leur présentait. Nous eûmes même assez de peine à nous débarrasser de ces hôtes dégoûtants et incommodes, et nous ne pûmes les déterminer à rentrer dans leurs pirogues qu’en y faisant porter sous leurs yeux des morceaux de viande salée. Ils ne témoignèrent aucune surprise ni à la vue des navires, ni à celle des objets divers qu’on y offrit à leurs regards ; c’est sans doute que pour être surpris de l’ouvrage des arts, il en faut avoir quelques idées élémentaires. Ces hommes bruts traitaient les chefs-d’œuvre de l’industrie humaine comme ils traitent les lois de la nature et ses phénomènes. Pendant plusieurs jours que cette bande passa dans le port Galant, nous la revîmes souvent à bord et à terre.

Ces sauvages sont petits, vilains, maigres, et d’une puanteur insupportable. Ils sont presque nus, n’ayant pour vêtement que de mauvaises peaux de loups marins trop petites pour les envelopper, peaux qui servent également et de toits à leurs cabanes et de voiles à leurs pirogues. Ils ont aussi quelques peaux de guanaques, mais en fort petite quantité. Leurs femmes sont hideuses et les hommes semblent avoir pour elles peu d’égards. Ce sont elles qui voguent dans les pirogues et qui prennent soin de les entretenir, au point d’aller à la nage, malgré le froid, vider l’eau qui peut y entrer dans les goémons qui servent de port à ces pirogues assez loin du rivage ; à terre, elles ramassent le bois et les coquillages, sans que les hommes prennent aucune part au travail. Les femmes mêmes qui ont des enfants à la mamelle ne sont pas exemptes de ces corvées. Elles portent sur le dos les enfants pliés dans la peau qui leur sert de vêtement.

Leurs pirogues sont d’écorces mal liées avec des joncs et de la mousse dans les coutures. Il y a au milieu un petit foyer de sable, où ils entretiennent toujours un peu de feu. Leurs armes sont des arcs faits, ainsi que les flèches, avec le bois d’une épine-vinette à feuille de houx qui est commune dans le détroit ; la corde est de boyau et les flèches sont armées de pointes de pierre, taillées avec assez d’art ; mais ces armes sont plutôt contre le gibier que contre des ennemis : elles sont aussi faibles que les bras destinés à s’en servir. Nous leur avons vu de plus des os de poisson longs d’un pied, aiguisés par le bout et dentelés sur un des côtés. Est-ce un poignard ? Je crois plutôt que c’est un instrument de pêche. Ils l’adaptent à une longue perche et s’en servent en manière de harpon. Ces sauvages habitent pêle-mêle, hommes, femmes et enfants, dans les cabanes au milieu desquelles est allumé le feu. Ils se nourrissent principalement de coquillages, cependant ils ont des chiens et des lacs faits de barbe de baleine. J’ai observé qu’ils avaient tous les dents gâtées, et je crois qu’on en doit attribuer la cause à ce qu’ils mangent les coquillages brûlants, quoique à moitié crus.

Au reste, ils paraissent assez bonnes gens ; mais ils sont si faibles, qu’on est tenté de ne pas leur en savoir gré. Nous avons cru remarquer qu’ils sont superstitieux et croient à des génies malfaisants : aussi chez eux les mêmes hommes qui en conjurent l’influence sont en même temps médecins et prêtres. De tous les sauvages que j’ai vus dans ma vie, les Pécherais sont les plus dénués de tout : ils sont exactement dans ce qu’on peut appeler l’état de nature ; et, en vérité, si l’on devait plaindre le sort d’un homme libre et maître de lui-même, sans devoir et sans affaires, content de ce qu’il a parce qu’il ne connaît pas mieux, je plaindrais ces hommes qui, avec la privation de ce qui rend la vie commode, ont encore à souffrir la dureté du plus affreux climat de l’univers. Ces Pécherais forment aussi la société d’hommes la moins nombreuse que j’aie rencontrée dans toutes les parties du monde ; cependant, comme on en verra la preuve un peu plus bas, on trouve parmi eux des charlatans. C’est que, dès qu’il y a ensemble plus d’une famille, et j’entends par famille, père, mère et enfants, les intérêts deviennent compliqués, les individus veulent dominer ou par la force ou par l’imposture. Le nom de famille se change alors en celui de société, et fût-elle établie au milieu des bois, ne fût-elle composée que de cousins germains, un esprit attentif y découvrira le germe de tous les vices auxquels les hommes rassemblés en nations ont, en se poliçant, donné des noms, vices qui font naître, mouvoir et tomber les plus grands empires. Il s’ensuit du même principe que dans les sociétés dites policées, naissent des vertus dont les hommes voisins encore de l’état de nature ne sont pas susceptibles.

Le 7 et le 8 furent si mauvais qu’il n’y eut pas moyen de sortir du bord ; nous chassâmes même dans la nuit et fûmes obligés de mouiller une ancre du bossoir. Il y eut dans des instants jusqu’à quatre pouces de neige sur notre pont, et le jour naissant nous montra que toutes les terres en étaient couvertes, excepté le plat pays, dont l’humidité empêche la neige de s’y conserver. Le thermomètre fut à cinq, quatre, baissa même jusqu’à deux degrés au-dessus de la congélation. Le temps fut moins mauvais le 9 après midi. Les Pécherais s’étaient mis en chemin pour venir à bord. Ils avaient même fait une grande toilette, c’est-à-dire qu’ils s’étaient peint tout le corps de taches rouges et blanches : mais, voyant nos canots partir du bord et voguer vers leurs cabanes, ils les suivirent ; une seule pirogue fut à bord de l’Étoile. Elle y resta peu de temps et vint rejoindre aussitôt les autres avec lesquels nos messieurs étaient en grande amitié. Les femmes cependant étaient toutes retirées dans une même cabane, et les sauvages paraissaient mécontents lorsqu’on y voulait entrer. Ils invitaient au contraire à venir dans les autres, où ils offrirent à ces messieurs des moules qu’ils suçaient avant que de les présenter. On leur fit de petits présents qui furent acceptés de bon cœur. Ils chantèrent, dansèrent, et témoignèrent plus de gaieté que l’on n’aurait cru en trouver chez des hommes sauvages, dont l’extérieur est ordinairement sérieux.

Leur joie ne fut pas de longue durée. Un de leurs enfants, âgé d’environ douze ans, le seul de toute la bande dont la figure fût intéressante à nos yeux, fut saisi tout d’un coup d’un crachement de sang accompagné de violentes convulsions. Le malheureux avait été à bord de l’Étoile, où on lui avait donné des morceaux de verre et de glace, ne prévoyant pas le funeste effet qui devait suivre ce présent. Ces sauvages ont l’habitude de s’enfoncer dans la gorge et dans les narines de petits morceaux de talc. Peut-être la superstition attache-t-elle chez eux quelque vertu à cette espèce de talisman, peut-être le regardent-ils comme un préservatif contre quelque incommodité à laquelle ils sont sujets. L’enfant avait vraisemblablement fait le même usage du verre. Il avait les lèvres, les gencives et le palais coupés en plusieurs endroits, et rendait le sang presque continuellement.

Cet accident répandit la consternation et la méfiance. Ils nous soupçonnèrent sans doute de quelque maléfice, car la première action du jongleur qui s’empara aussitôt de l’enfant, fut de le dépouiller précipitamment d’une casaque de toile qu’on lui avait donnée. Il voulut la rendre aux Français et, sur le refus qu’on fit de la reprendre, il la jeta à leurs pieds. Il est vrai qu’un autre sauvage, qui sans doute aimait plus les vêtements qu’il ne craignait les enchantements, la ramassa aussitôt.

Le jongleur étendit d’abord l’enfant sur le dos dans une des cabanes, et s’étant mis à genoux entre ses jambes, il se courbait sur lui, et, avec la tête et les deux mains il lui pressait le ventre de toute sa force, criant continuellement sans qu’on pût distinguer rien d’articulé dans ses cris. De temps en temps il se levait et paraissait tenir le mal dans ses mains jointes ; il les ouvrait tout d’un coup en l’air en soufflant comme s’il eût voulu chasser quelque mauvais esprit. Pendant cette cérémonie, une vieille femme en pleurs hurlait dans l’oreille du malade à le rendre sourd. Ce malheureux cependant paraissait souffrir autant du remède que de son mal. Le jongleur lui donna quelque trêve pour aller prendre sa parure de cérémonie ; ensuite, les cheveux poudrés et la tête ornée de deux ailes blanches assez semblables au bonnet de Mercure [5], il recommença ses fonctions avec plus de confiance et tout aussi peu de succès. L’enfant alors paraissant plus mal, notre aumônier lui administra furtivement le baptême.

Les officiers étaient revenus à bord et m’avaient raconté ce qui se passait à terre. Je m’y transportai aussitôt avec M. de la Porte, notre chirurgien major, qui fit apporter un peu de lait et de la tisane émolliente. Lorsque nous arrivâmes, le malade était hors de la cabane ; le jongleur, auquel il s’en était joint un autre paré des mêmes ornements, avait recommencé son opération sur le ventre, les cuisses et le dos de l’enfant. C’était pitié de les voir martyriser cette infortunée créature qui souffrait sans se plaindre. Son corps était déjà tout meurtri et les médecins continuaient encore ce barbare remède avec force conjurations. La douleur du père et de la mère, leurs larmes, l’intérêt vif de toute la bande, intérêt manifesté par des signes non équivoques, la patience de l’enfant, nous donnèrent le spectacle le plus attendrissant. Les sauvages s’aperçurent sans doute que nous partagions leur peine, du moins leur méfiance sembla-t-elle diminuée. Ils nous laissèrent approcher du malade et le major examina sa bouche ensanglantée que son père et un autre Pécherais suçaient alternativement. On eut beaucoup de peine à leur persuader de faire usage du lait ; il fallut en goûter plusieurs fois et, malgré l’invincible opposition des jongleurs, le père enfin se détermina à en faire boire à son fils ; il accepta même le don de la cafetière pleine de tisane émolliente. Les jongleurs témoignaient de la jalousie contre notre chirurgien, qu’ils parurent cependant à la fin reconnaître pour un habile jongleur. Ils ouvrirent même pour lui un sac de cuir qu’ils portent toujours pendu à leur côté, et qui contient leur bonnet de plume, de la poudre blanche, du talc et les autres instruments de leur art ; mais à peine y eut-il jeté les yeux, qu’ils le refermèrent aussitôt. Nous remarquâmes aussi que, tandis qu’un des jongleurs travaillait à conjurer le mal du patient, l’autre ne semblait occupé qu’à prévenir par ses enchantements l’effet du mauvais sort qu’ils nous soupçonnaient d’avoir jeté sur eux.

Nous retournâmes à bord à l’entrée de la nuit ; l’enfant souffrait moins ; toutefois un vomissement presque continuel qui le tourmentait nous fit appréhender qu’il ne fût passé du verre dans son estomac. Nous eûmes encore lieu de croire que nos conjectures n’avaient été que trop justes. Vers les deux heures après minuit on entendit du bord des hurlements répétés ; et dès le point du jour, quoiqu’il fît un temps affreux, les sauvages, appareillèrent. Ils fuyaient sans doute un lieu souillé par la mort et des étrangers funestes qu’ils croyaient n’être venus que pour les détruire. Jamais ils ne purent doubler la pointe occidentale de la baie ; dans un instant plus calme, ils remirent à la voile, un grain violent les jeta au large et dispersa leurs faibles embarcations. Combien ils étaient empressés à s’éloigner de nous ! Ils abandonnèrent sur le rivage une de leurs pirogues qui avait besoin d’être réparée : Satis est gentem effugisse nefandam [« Il suffit d’avoir échappé à cette nation innommable » (traduction Lexilogos). La Découverte ne traduit même pas les citations latines !]. Ils ont emporté de nous l’idée d’êtres malfaisants ; mais qui ne leur pardonnerait le ressentiment dans cette conjoncture ? Quelle perte en effet pour une société aussi peu nombreuse qu’un adolescent échappé à tous les hasards de l’enfance ! » (p. 105-111).

Passage du Détroit de Magellan

Bilan du passage du Détroit : « J’estime la longueur entière du détroit, depuis le cap des Vierges jusqu’au cap des Piliers, d’environ cent quatorze lieues. Nous avons employé cinquante-deux jours à les faire ». Et quelques lignes plus loin, sans doute conscient du côté brut de décoffrage de son style, il pond un paragraphe bien vif que le linguiste Dominique Maingueneau qualifierait de « miroir légitimant », dans la catégorie « anti-miroir » :

« Au reste, combien de fois n’avons-nous point regretté de ne pas avoir les journaux de Narborough et de Beauchesne, tels qu’ils sont sortis de leurs mains, et d’être obligés de n’en consulter que des extraits défigurés : outre l’affectation des auteurs de ces extraits à retrancher tout ce qui peut n’être qu’utile à la navigation, s’il leur échappe quelque détail qui y ait trait, l’ignorance des termes de l’art, dont un marin est obligé de se servir, leur fait prendre pour des mots vicieux des expressions nécessaires et consacrées, qu’ils remplacent par des absurdités. Tout leur but est de faire un ouvrage agréable aux femmelettes des deux sexes, et leur travail aboutit à composer un livre ennuyeux à tout le monde, et qui n’est utile à personne » (p. 118).

Cependant, la conclusion de la 1re partie du voyage (découpage qui n’est pas signalé dans l’édition La Découverte) est favorable au Détroit : « Malgré les difficultés que nous avons essuyées dans le passage du détroit de Magellan, je conseillerai toujours de préférer cette route à celle du cap Horn, depuis le mois de septembre jusqu’à la fin de mars. [Pendant les autres mois de l’année, quand les nuits sont de seize, dix-sept et dix-huit heures, je prendrais le parti de passer à mer ouverte. Le vent contraire et la grosse mer ne sont pas des dangers, au lieu qu’il n’est pas sage de se mettre dans le cas de naviguer à tâtons entre des terres. On sera sans doute retenu quelque temps dans le détroit, mais ce retard n’est pas en pure perte.] On y trouve en abondance de l’eau, du bois et des coquillages, quelquefois aussi de très bons poissons ; et, assurément, je ne doute pas que le scorbut ne fît plus de dégât dans un équipage qui serait parvenu à la mer occidentale en doublant le cap de Horn, que dans celui qui y sera entré par le détroit de Magellan : lorsque nous en sortîmes, nous n’avions personne sur les cadres » (p. 118). Cette expression employée à plusieurs reprises doit signifier « mort, à inscrire sur le registre des pertes ». La partie entre crochets ne figure pas dans l’édition La Découverte, mais dans la version Wikisource, cas rare.

Petit paragraphe sur l’usage de la « cucurbite » : « La pluie fut continuelle ; aussi le scorbut se déclara-t-il sur huit ou dix matelots. L’humidité est un des principes les plus actifs de cette maladie. On leur donnait tous les jours à chacun une pinte de limonade faite avec la poudre de Faciot, et nous avons eu dans ce voyage les plus grandes obligations à cette poudre. J’avais aussi commencé le 3 mars à me servir de la cucurbite de M. Poissonnier, et nous avons continué jusqu’à la Nouvelle Bretagne à employer l’eau ainsi dessalée pour la soupe, la cuisson de la viande et celle des légumes. Le supplément d’eau qu’elle nous procurait nous a été de la plus grande ressource dans cette longue traversée. On allumait le feu à cinq heures du soir et on l’éteignait à cinq ou six heures du matin, et chaque nuit nous faisions plus d’une barrique d’eau. Au reste, pour ménager l’eau douce, nous avons toujours pétri le pain avec de l’eau salée » (p. 126).

Nouvelle Cythère, ou « Taïti »

Tel un Japonais visitant l’Europe, Bougainville court d’île en île dans le Pacifique. En quelques pages, il parcourt des milliers de lieues, mais arrête longuement son livre, sinon son navire sur « Taïti », qui n’est pas d’abord nommé, et dont le récit de la découverte vaut d’être longuement cité :

« Nous courions à pleines voiles vers la terre, présentant au vent de cette baie, lorsque nous aperçûmes une pirogue qui venait du large et voguait vers la côte, se servant de sa voile et de ses pagaies. Elle nous passa de l’avant, et se joignit à une infinité d’autres qui, de toutes les parties de l’île, accouraient au-devant de nous. L’une d’elles précédait les autres ; elle était conduite par douze hommes nus qui nous présentèrent des branches de bananiers, et leurs démonstrations attestaient que c’était là le rameau d’olivier. Nous leur répondîmes par tous les signes d’amitié dont nous pûmes nous aviser ; alors ils accostèrent le navire, et l’un d’eux, remarquable par son énorme chevelure hérissée en rayons, nous offrit avec son rameau de paix un petit cochon et un régime de bananes. Nous acceptâmes son présent, qu’il attacha à une corde qu’on lui jeta ; nous lui donnâmes des bonnets et des mouchoirs, et ces premiers présents furent le gage ne notre alliance avec ce peuple.

Bientôt plus de cent pirogues de grandeurs différentes, et toutes à balancier, environnèrent les deux vaisseaux. Elles étaient chargées de cocos, de bananes et d’autres fruits du pays. L’échange de ces fruits délicieux pour nous contre toutes sortes de bagatelles se fit avec bonne foi, mais sans qu’aucun des insulaires voulût monter à bord. Il fallait entrer dans leurs pirogues ou montrer de loin les objets d’échange ; lorsqu’on était d’accord, on leur envoyait au bout d’une corde un panier ou un filet ; ils y mettaient leurs effets, et nous les nôtres, donnant ou recevant indifféremment avant que d’avoir donné ou reçu, avec une bonne foi qui nous fit bien augurer de leur caractère. D’ailleurs nous ne vîmes aucune espèce d’armes dans leurs pirogues, où il n’y avait point de femmes à cette première entrevue. Les pirogues restèrent le long des navires jusqu’à ce que les approches de la nuit nous firent revirer au large ; toutes alors se retirèrent.

Nous tâchâmes dans la nuit de nous élever au nord, ne nous écartant jamais de la terre de plus de trois lieues. Tout le rivage fut jusqu’à près de minuit, ainsi qu’il l’avait été la nuit précédente, garni de petits feux à peu de distance les uns des autres : on eût dit que c’était une illumination faite à dessein, et nous l’accompagnâmes de plusieurs fusées tirées des deux vaisseaux.

La journée du 5 se passa à louvoyer, afin de gagner au vent de l’île, et à faire sonder par les bateaux pour trouver un mouillage. L’aspect de cette côte, élevée en amphithéâtre, nous offrait le plus riant spectacle. Quoique les montagnes y soient d’une grande hauteur, le rocher n’y montre nulle part son aride nudité ; tout y est couvert de bois. À peine en crûmes-nous nos yeux, lorsque nous découvrîmes un pic chargé d’arbres jusqu’à sa cime isolée qui s’élevait au niveau des montagnes dans l’intérieur de la partie méridionale de l’île. Il ne paraissait pas avoir plus de trente toises de diamètre et diminuait de grosseur en montant ; on l’eût pris de loin pour une pyramide d’une hauteur immense que la main d’un décorateur habile aurait parée de guirlandes de feuillages. Les terrains moins élevés sont entrecoupés de prairies et de bosquets, et dans toute l’étendue de la côte il règne, sur les bords de la mer, au pied du pays haut, une lisière de terre basse et unie, couverte de plantations. C’est là qu’au milieu des bananiers, des cocotiers et d’autres arbres chargés de fruits, nous apercevions les maisons des insulaires.

Comme nous prolongions la côte, nos yeux furent frappés de la vue d’une belle cascade qui s’élançait du haut des montagnes, et précipitait à la mer ses eaux écumantes. Un village était bâti au pied, et la côte y paraissait sans brisants. Nous désirions tous de pouvoir mouiller à portée de ce beau lieu ; sans cesse on sondait des navires et nos bateaux sondaient jusqu’à terre : on ne trouva dans cette partie qu’un platier de roches, et il fallut se résoudre à chercher ailleurs un mouillage.

Les pirogues étaient revenues au navire dès le lever du soleil, et toute la journée on fit des échanges. Il s’ouvrit même de nouvelles branches de commerce : outre les fruits de l’espèce de ceux apportés la veille et quelques autres rafraîchissements, tels que poules et pigeons, les insulaires apportèrent avec eux toutes sortes d’instruments pour la pêche, des herminettes de pierre, des étoffes singulières, des coquilles, etc. Ils demandaient en échange du fer et des pendants d’oreilles. Les trocs se firent, comme la veille, avec loyauté. À bord de l’Étoile, il monta un insulaire qui y passa la nuit sans témoigner aucune inquiétude » (pp. 127-129).

« À mesure que nous avions approché la terre, les insulaires avaient environné les navires. L’affluence des pirogues fut si grande autour des vaisseaux que nous eûmes beaucoup de peine à nous amarrer au milieu de la foule et du bruit. Tous venaient en criant tayo, qui veut dire ami, et en nous donnant mille témoignages d’amitié ; tous demandaient des clous et des pendants d’oreille. Les pirogues étaient remplies de femmes qui ne le cèdent pas, pour l’agrément de la figure, au plus grand nombre des Européennes et qui, pour la beauté du corps, pourraient le disputer à toutes avec avantage. La plupart de ces nymphes étaient nues, car les hommes et les vieilles qui les accompagnaient leur avait ôté le pagne dont ordinairement elles s’enveloppent. Elles nous firent d’abord, de leurs pirogues, des agaceries où, malgré leur naïveté, on découvrit quelque embarras ; soit que la nature ait partout embelli le sexe d’une timidité ingénue, soit que, même dans les pays où règne encore la franchise de l’âge d’or, les femmes paraissent ne pas vouloir ce qu’elles désirent le plus. Les hommes, plus simples ou plus libres, s’énoncèrent bientôt clairement : ils nous pressaient de choisir une femme, de la suivre à terre, et leurs gestes non équivoques démontraient la manière dont il fallait faire connaissance [6] avec elle. Je le demande : comment retenir au travail, au milieu d’un spectacle pareil, quatre cents Français, jeunes, marins, et qui depuis six mois n’avaient point vu de femmes ? » [7]

Malgré toutes les précautions que nous pûmes prendre, il entra à bord une jeune fille, qui vint sur le gaillard d’arrière se placer à une des écoutilles qui sont au-dessus du cabestan ; cette écoutille était ouverte pour donner de l’air à ceux qui viraient. La jeune fille laissa tomber négligemment un pagne qui la couvrait, et parut aux yeux de tous telle que Vénus se fit voir au berger phrygien : elle en avait la forme céleste. Matelots et soldats s’empressaient pour parvenir à l’écoutille, et jamais cabestan ne fut viré avec une pareille activité.

Nos soins réussirent cependant à contenir ces hommes ensorcelés ; le moins difficile n’avait pas été de parvenir à se contenir soi-même. Un seul Français, mon cuisinier, qui, malgré les défenses, avait trouvé le moyen de s’échapper, nous revint bientôt plus mort que vif. À peine eut-il mis pied à terre avec la belle qu’il avait choisie qu’il se vit entouré par une foule d’Indiens qui le déshabillèrent dans un instant, et le mirent nu de la tête aux pieds. Il se crut perdu mille fois, ne sachant où aboutiraient les exclamations de ce peuple qui examinait en tumulte toutes les parties de son corps. Après l’avoir bien considéré, ils lui rendirent ses habits, remirent dans ses poches tout ce qu’ils en avaient tiré, et firent approcher la fille, en le pressant de contenter les désirs qui l’avaient amené à terre avec elle. Ce fut en vain. Il fallut que les insulaires ramenassent à bord le pauvre cuisinier, qui me dit que j’aurais beau le réprimander, que je ne lui ferais jamais autant de peur qu’il venait d’en avoir à terre » (p. 131).

Le début du chapitre suivant est celui qui inspira à Diderot la célébrissime prosopopée du vieillard :

« On a vu les obstacles qu’il avait fallu vaincre pour parvenir à mouiller nos ancres ; lorsque nous fûmes amarrés, je descendis à terre avec plusieurs officiers, afin de reconnaître un lieu propre à faire de l’eau. Nous fûmes reçus par une foule d’hommes et de femmes qui ne se lassaient point de nous considérer ; les plus hardis venaient nous toucher, ils écartaient même nos vêtements, comme pour vérifier si nous étions absolument faits comme eux : aucun ne portait d’armes, pas même de bâtons. Ils ne savaient comment exprimer leur joie de nous recevoir. Le chef de ce canton nous conduisit dans sa maison et nous y introduisit. Il y avait dedans cinq ou six femmes et un vieillard vénérable. Les femmes nous saluèrent en portant la main sur la poitrine, et criant plusieurs fois tayo. Le vieillard était père de notre hôte. Il n’avait du grand âge que ce caractère respectable qu’impriment les ans sur une belle figure : sa tête ornée de cheveux blancs et d’une longue barbe, tout son corps nerveux et rempli, ne montraient aucune ride, aucun signe de décrépitude. Cet homme vénérable parut s’apercevoir à peine de notre arrivée ; il se retira même sans répondre à nos caresses, sans témoigner ni frayeur, ni étonnement, ni curiosité : fort éloigné de prendre part à l’espèce d’extase que notre vue causait à tout ce peuple, son air rêveur et soucieux semblait annoncer qu’il craignait que ces jours heureux, écoulés pour lui dans le sein du repos, ne fussent troublés par l’arrivée d’une nouvelle race » (p. 134).

La méfiance est cependant de rigueur des deux côtés, et Bougainville doit négocier ferme pour obtenir le droit de camper à terre, notamment pour soigner les malades du scorbut. Les insulaires sont rassurés d’apprendre que les étrangers ont l’intention de repartir sous peu.

« De ce moment la joie se rétablit ; Ereti même nous offrit un hangar immense tout près de la rivière, sous lequel étaient quelques pirogues qu’il en fit enlever sur-le-champ. Nous dressâmes dans ce hangar les tentes pour nos scorbutiques, au nombre de trente-quatre, douze de la Boudeuse et vingt-deux de l’Étoile, et quelques autres nécessaires au service. La garde fut composée de trente soldats, et je fis aussi descendre des fusils pour armer les travailleurs et les malades. Je restai à terre la première nuit qu’Ereti voulut aussi passer dans nos tentes. Il fit apporter son souper qu’il joignit au nôtre, chassa la foule qui entourait le camp et ne retint avec lui que cinq ou six de ses amis. Après souper, il demanda des fusées, et elles lui firent au moins autant de peur que de plaisir. Sur la fin de la nuit, il envoya chercher une de ses femmes qu’il fit coucher dans la tente de M. de Nassau. Elle était vieille et laide » (p. 136).

L’hospitalité n’est pas un vain mot, et Bougainville, de même que ses hôtes, nuance ses réflexions : « Ce même jour je demandai au chef de m’indiquer du bois que je pusse couper. Le pays bas où nous étions n’est couvert que d’arbres fruitiers et d’une espèce de bois plein de gomme et de peu de consistance ; le bois dur vient sur les montagnes. Ereti me marqua les arbres que je pouvais couper et m’indiqua même de quel côté il les fallait faire tomber en les abattant. Au reste, les insulaires nous aidaient beaucoup dans nos travaux ; nos ouvriers abattaient les arbres et les mettaient en bûches que les gens du pays transportaient aux bateaux ; ils aidaient de même à faire de l’eau, emplissant les pièces et les conduisant aux chaloupes. On leur donnait pour salaires des clous dont le nombre se proportionnait au travail qu’ils avaient fait. La seule gêne qu’on eut, c’est qu’il fallait sans cesse avoir l’œil à tout ce qu’on apportait à terre, à ses poches même ; car il n’y a point en Europe de plus adroits filous que les gens de ce pays.

Cependant, il ne semble pas que le vol soit ordinaire entre eux. Rien ne ferme dans leurs maisons, tout y est à terre ou suspendu, sans serrure ni gardiens. Sans doute la curiosité pour des objets nouveaux excitait en eux de violents désirs, et d’ailleurs il y a partout de la canaille. On avait volé les deux premières nuits, malgré les sentinelles et les patrouilles auxquelles on avait même jeté quelques pierres. Les voleurs se cachaient dans un marais couvert d’herbes et de roseaux, qui s’étendait derrière notre camp. On le nettoya en partie, et j’ordonnai à l’officier de garde de faire tirer sur les voleurs qui viendraient dorénavant. Ereti lui-même me dit de le faire, mais il eut grand soin de montrer plusieurs fois où était sa maison, en recommandant bien de tirer du côté opposé. J’envoyais aussi tous les soirs trois de nos bateaux armés de pierriers et d’espingoles se mouiller devant le camp.

Au vol près, tout se passait de la manière la plus aimable. Chaque jour nos gens se promenaient dans le pays sans armes, seuls ou par petites bandes. On les invitait à entrer dans les maisons, on leur y donnait à manger ; mais ce n’est pas à une collation légère que se borne ici la civilité des maîtres de maisons ; ils leur offraient des jeunes filles ; la case se remplissait à l’instant d’une foule curieuse d’hommes et de femmes qui faisaient un cercle autour de l’hôte et de la jeune victime du devoir hospitalier ; la terre se jonchait de feuillage et de fleurs, et des musiciens chantaient aux accords de la flûte un hymne de jouissance. Vénus est ici la déesse de l’hospitalité, son culte n’y admet point de mystères, et chaque jouissance est une fête pour la nation. Ils étaient surpris de l’embarras qu’on témoignait ; nos mœurs ont proscrit cette publicité. Toutefois je ne garantirais pas qu’aucun n’ait vaincu sa répugnance et ne se soit conformé aux usages du pays » (p. 138).

Certaines affirmations de Bougainville laissent dubitatif, quand on sait que l’escale tahitienne n’a duré que 10 jours. Ce n’est possible qu’en imaginant que pour écrire son livre, Bougainville s’est livré, à l’instar de nos étudiants de BTS, à la synthèse des journaux des membres de son expédition, et que chacun pendant ces 10 jours, s’est activé sans relâche dans sa spécialité. D’autre part, son hôte Aotourou, lorsqu’il a eu appris les rudiments du français, a répondu à ses questions. Il serait en tout cas amusant et instructif de comparer ses remarques avec des blogs de voyageurs actuels qui auraient séjourné dix jours à Tahiti ou autre contrée exotique. Exemple :

« Je fis présent au chef du canton où nous étions d’un couple de dindes et de canards mâles et femelles ; c’était le denier de la veuve. Je lui proposai aussi de faire un jardin à notre manière et d’y semer différentes graines, proposition qui fut reçue avec joie. En peu de temps Ereti fit préparer et entourer de palissades le terrain qu’avaient choisi nos jardiniers. Je le fis bêcher ; ils admiraient nos outils de jardinage. Ils ont bien aussi autour de leurs maisons des espèces de potagers garnis de giraumons, de patates, d’ignames et d’autres racines.

Nous leur avons semé du blé, de l’orge, de l’avoine, du riz, du maïs, des oignons et des graines potagères de toute espèce. Nous avons lieu de croire que ces plantations seront bien soignées, car ce peuple nous a paru aimer l’agriculture, et je crois qu’on l’accoutumerait facilement à tirer parti du sol le plus fertile de l’univers » (p. 139).

Et dans ces dix jours se tiennent aussi des drames que l’on a peine à expliquer avec cette hospitalité inimaginable et l’absence d’armes, sauf à croire que les équipages étaient recrutés parmi des ruffians qui méritaient l’appellation de « sauvages » :

« Un malheur n’arrive jamais seul : comme nous étions tous occupés d’un travail auquel était attaché notre salut, on vint m’avertir qu’il y avait eu trois insulaires tués ou blessés dans leurs cases à coups de baïonnette, que l’alarme était répandue dans le pays, que les vieillards, les femmes et les enfants fuyaient vers les montagnes emportant leurs bagages et jusqu’aux cadavres des morts, et que peut-être allions-nous avoir sur les bras une armée de ces hommes furieux. Telle était donc notre position de craindre la guerre à terre au même instant où les deux navires étaient dans le cas d’y être jetés. Je descendis au camp, et en présence du chef je fis mettre aux fers quatre soldats soupçonnés d’être les auteurs du forfait ; ce procédé parut les contenter » (p. 141).

Avant de partir de façon précipitée à cause de la météo qui fait courir un grand danger aux navires, Bougainville souscrit à un rite qui peut faire sourire : « J’enfouis près du hangar un acte de prise de possession inscrit sur une planche de chêne avec une bouteille bien fermée et lutée contenant les noms des officiers des deux navires. J’ai suivi cette même méthode pour toutes les terres découvertes dans le cours de ce voyage. Il était deux heures du matin avant que tout fût à bord ; la nuit fut assez orageuse pour nous causer encore de l’inquiétude, malgré la quantité d’ancres que nous avions à la mer » (p. 144). J’ai trouvé sur le site tehoanotenunaa.com ce document intitulé « Copie de l’acte enterré par Bougainville à Hitiaa ». Source : Le Mémorial Polynésien, vol.1 de Bengt Danielsson, et je le reproduis ici sans garantie.

Aotourou

Le récit du départ est intéressant : « Dès l’aube du jour, lorsqu’ils s’aperçurent que nous mettions à la voile, Ereti avait sauté seul dans la première pirogue qu’il avait trouvée sur le rivage, et s’était rendu à bord. En y arrivant il nous embrassa tous ; il nous tenait quelques instants entre ses bras, versant des larmes, et paraissant très affecté de notre départ. Peu de temps après sa grande pirogue vint à bord chargée de rafraîchissements de toute espèce ; ses femmes étaient dedans, et avec elles ce même insulaire qui le premier jour de notre atterrage était venu s’établir à bord de l’Étoile. Ereti fut le prendre par la main, et il me le présenta, en me faisant entendre que cet homme, dont le nom est Aotourou, voulait nous suivre, et me priant d’y consentir. Il le présenta ensuite à tous les officiers, chacun en particulier, disant que c’était son ami qu’il confiait à ses amis, et il nous le recommanda avec les plus grandes marques d’intérêt. On fit encore à Ereti des présents de toute espèce, après quoi il prit congé de nous et fut rejoindre ses femmes, lesquelles ne cessèrent de pleurer tout le temps que la pirogue fut le long du bord. Il y avait aussi dedans une jeune et jolie fille que l’insulaire qui venait avec nous fut embrasser. Il lui donna trois perles qu’il avait à ses oreilles, la baisa encore une fois ; et malgré les larmes de cette jeune fille, son épouse ou son amante, il s’arracha de ses bras et remonta dans le vaisseau. Nous quittâmes ainsi ce bon peuple, et je ne fus pas moins surpris du chagrin que leur causait notre départ, que je l’avais été de leur confiance affectueuse à notre arrivée » (p. 146).

Étonnamment, ce n’est qu’au début du chapitre suivant que Bougainville nomme la terre qu’il vient de s’approprier : « L’île, à laquelle on avait d’abord donné le nom de Nouvelle-Cythère, reçoit de ses habitants celui de Tahiti » (p. 148 ; Bougainville écrit « Taïti »).

Bougainville semble colliger les observations des savants de son bord : « La hauteur des montagnes qui occupent tout l’intérieur de Tahiti est surprenante, eu égard à l’étendue de l’île. Loin d’en rendre l’aspect triste et sauvage, elles servent à l’embellir en variant à chaque pas les points de vue, et présentant de riches paysages couverts des plus riches productions de la nature, avec ce désordre dont l’art ne sut jamais imiter l’agrément. De là sortent une infinité de petites rivières qui fertilisent le pays et ne servent pas moins à la commodité des habitants qu’à l’ornement des campagnes. Tout le plat pays, depuis les bords de la mer jusqu’aux montagnes, est consacré aux arbres fruitiers, sous lesquels, comme je l’ai déjà dit, sont bâties les maisons des Tahitiens, dispersées sans aucun ordre, et sans former jamais de village ; on croit être dans les Champs-Élysées. Des sentiers publics, pratiqués avec intelligence et soigneusement entretenus, rendent partout les communications faciles.

Les principales productions de l’île sont le coco, la banane, le fruit à pain, l’igname, le curassol, le giraumon et plusieurs autres racines et fruits particuliers au pays, beaucoup de cannes à sucre qu’on ne cultive point, une espèce d’indigo sauvage, une très belle teinture rouge et une jaune ; j’ignore d’où on les tire. En général M. de Commerson [8] y a trouvé la botanique des Indes. Aotourou, pendant qu’il a été avec nous, a reconnu et nommé plusieurs de nos fruits et de nos légumes, ainsi qu’un assez grand nombre de plantes que les curieux cultivent dans les serres chaudes. Le bois propre à travailler croît dans les montagnes, et les insulaires en font peu d’usage ; ils ne l’emploient que pour leurs grandes pirogues, qu’ils construisent de bois de cèdre. Nous leur avons aussi vu des piques d’un bois noir, dur et pesant, qui ressemble au bois de fer. Ils se servent, pour bâtir les pirogues ordinaires, de l’arbre qui porte le fruit à pain : c’est un bois qui ne se fend point ; mais il est si mol et si plein de gomme qu’il ne fait que se mâcher sous l’outil.

Au reste, quoique cette île soit remplie de très hautes montagnes, la quantité d’arbres et de plantes dont elles sont partout couvertes ne semble pas annoncer que leur sein renferme des mines. Il est du moins certain que les insulaires ne connaissent point les métaux. Ils donnent à tous ceux que nous leur avons montrés le même nom d’aouri, dont ils se servaient pour nous demander du fer. Mais cette connaissance du fer, d’où leur vient-elle ? Je dirai bientôt ce que je pense à cet égard. Je ne connais ici qu’un seul article de commerce riche ; ce sont de très belles perles. Les principaux en font porter aux oreilles à leurs femmes et à leurs enfants ; mais ils les ont tenues cachées pendant notre séjour chez eux » (p. 150).

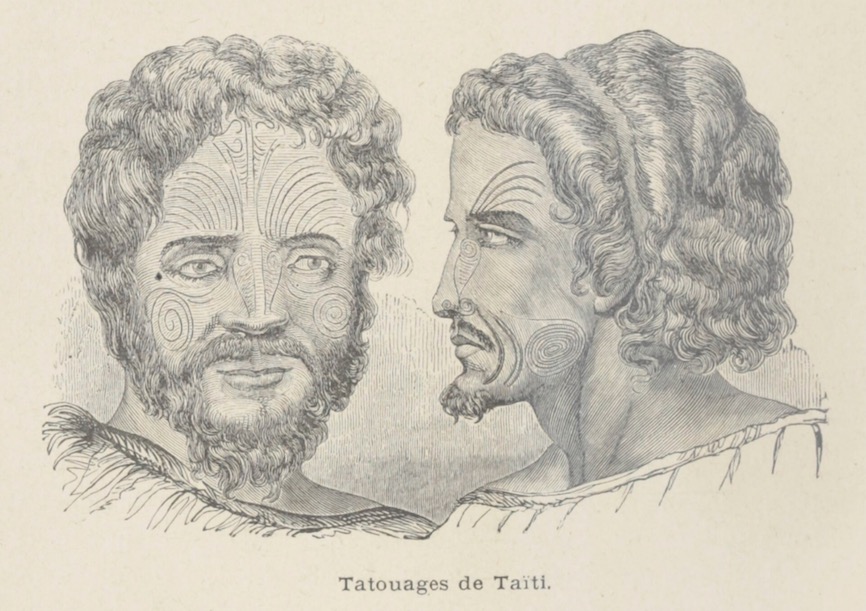

Remarque d’ethnologue : « Le peuple de Tahiti est composé de deux races d’hommes très différentes, qui cependant ont la même langue, les mêmes mœurs et qui paraissent se mêler ensemble sans distinction. La première, et c’est la plus nombreuse, produit des hommes de la plus grande taille : il est d’ordinaire d’en voir de six pieds et plus. Je n’ai jamais rencontré d’hommes mieux faits ni mieux proportionnés ; pour peindre Hercule et Mars, on ne trouverait nulle part d’aussi beaux modèles. Rien ne distingue leurs traits de ceux des Européens ; et, s’ils étaient vêtus, s’ils vivaient moins à l’air et au grand soleil, ils seraient aussi blancs que nous. En général, leurs cheveux sont noirs. La seconde race est d’une taille médiocre, a les cheveux crépus et durs comme du crin ; sa couleur et ses traits différent peu de ceux des mulâtres. Le Tahitien qui s’est embarqué avec nous est de cette seconde race, quoique son père soit chef d’un canton ; mais il possède en intelligence ce qui lui manque du côté de la beauté » (p. 153).

Note qui suit ce paragraphe : « On m’a souvent demandé et on me demande tous les jours pourquoi, emmenant un habitant d’une île où les hommes sont en général très beaux, j’en ai choisi un vilain. J’ai répondu, et je réponds ici une fois pour toutes, que je n’ai point choisi : l’insulaire venu en France avec moi s’est embarqué sur mon vaisseau de sa propre volonté, je dirai presque contre la mienne. Assurément j’aurais regardé comme un crime d’enlever un homme à sa patrie, à ses pénates, à tout ce qui faisait son existence, quand bien même j’aurais imaginé que la France l’adopterait et qu’il n’y resterait pas à ma charge. »

On aimerait tout citer dans ces chapitres. Voici des remarques ethnologiques : « Les uns et les autres se laissent croître la partie inférieure de la barbe ; mais ils ont tous les moustaches et le haut des joues rasés. Ils laissent aussi toute leur longueur aux ongles, excepté à celui du doigt du milieu de la main droite. Quelques-uns se coupent les cheveux très courts ; d’autres les laissent croître et les portent attachés sur le sommet de la tête. Tous ont l’habitude de se les joindre, ainsi que la barbe, avec de l’huile de coco. Je n’ai rencontré qu’un seul homme estropié et qui paraissait l’avoir été par une chute. Notre chirurgien major m’a assuré qu’il avait vu sur plusieurs les traces de la petite vérole, et j’avais pris toutes les mesures possibles pour que nous ne leur communiquassions pas l’autre, ne pouvant supposer qu’ils en fussent attaqués.

On voit souvent les Tahitiens nus, sans autre vêtement qu’une ceinture qui leur couvre les parties naturelles. Cependant les principaux s’enveloppent ordinairement dans une grande pièce d’étoffe qu’ils laissent tomber jusqu’aux genoux. C’est aussi là le seul habillement des femmes, et elles savent l’arranger avec assez d’art pour rendre ce simple ajustement susceptible de coquetterie. Comme les Tahitiennes ne vont jamais au soleil sans être couvertes, et qu’un petit chapeau de cannes, garni de fleurs, défend leur visage de ses rayons, elles sont beaucoup plus blanches que les hommes. Elles ont les traits assez délicats ; mais ce qui les distingue, c’est la beauté de leurs corps dont les contours n’ont point été défigurés par quinze ans de torture.

Au reste, tandis qu’en Europe les femmes se peignent en rouge les joues, celles de Tahiti se peignent d’un bleu foncé les reins et les fesses ; c’est une parure et en même temps une marque de distinction. Les hommes sont soumis à la même mode. Je ne sais comment ils s’impriment ces traits ineffaçables ; je pense que c’est en piquant la peau et y versant le suc de certaines herbes, ainsi que je l’ai vu pratiquer aux indigènes du Canada. Il est à remarquer que de tout temps on a trouvé cette peinture à la mode chez les peuples voisins encore de l’état de nature. Quand César fit sa première descente en Angleterre, il y trouva établi cet usage de se peindre ; omnes vero Britanni se vitro inficiunt, quod cœrulem efflicit colorem [9]. Le savant et ingénieux auteur des recherches philosophiques sur les Américains donne pour cause à cet usage général le besoin où on est, dans les pays incultes, de se garantir ainsi de la piqûre des insectes caustiques qui s’y multiplient au-delà de l’imagination. Cette cause n’existe point à Tahiti, puisque, comme nous l’avons dit plus haut, on y est exempt de ces insectes insupportables. L’usage de se peindre y est donc une mode comme à Paris. Un autre usage de Tahiti, commun aux hommes et aux femmes, c’est de se percer les oreilles et d’y porter des perles ou des fleurs de toute espèce. La plus grande propreté embellit encore ce peuple aimable. Ils se baignent sans cesse et jamais ils ne mangent ni ne boivent sans se laver avant et après » (p. 155). Un extrait à rapprocher de Piercing, sur les traces d’une infamie médiévale, de Denis Bruna.

« Ils sont presque toujours en guerre avec les habitants des îles voisines. Nous avons vu les grandes pirogues qui leur servent pour les descentes et même pour des combats de mer. Ils ont pour armes l’arc, la fronde et une espèce de pique d’un bois fort dur. La guerre se fait chez eux d’une manière cruelle. Suivant ce que nous a appris Aotourou, ils tuent les hommes et les enfants mâles pris dans les combats ; ils leur lèvent la peau du menton avec la barbe, qu’ils portent comme un trophée de victoire ; ils conservent seulement les femmes et les filles, que les vainqueurs ne dédaignent pas d’admettre dans leur lit ; Aotourou lui-même est le fils d’un chef tahitien et d’une captive de l’île de Oopoa, île voisine et souvent ennemie de Tahiti. J’attribue à ce mélange la différence que nous avons remarquée dans l’espèce des hommes. J’ignore, au reste, comme ils pansent leurs blessures : nos chirurgiens en ont admiré les cicatrices » (p. 156).

[…] « Il est fort difficile de donner des éclaircissements sur leur religion. Nous avons vu chez eux des statues de bois que nous avons prises pour des idoles ; mais quel culte leur rendent-ils ? La seule cérémonie religieuse dont nous ayons été témoins regarde les morts. Ils en conservent longtemps les cadavres étendus sur une espèce d’échafaud que couvre un hangar. L’infection qu’ils répandent n’empêche pas les femmes d’aller pleurer auprès du corps une partie du jour, et d’oindre d’huile de coco les froides reliques de leur affection » (p. 156). Là encore, comment Bougainville a-t-il pu conclure cela d’un séjour de 10 jours où il eut tant à faire ?

Autres remarques sur la religion : « Ce que nous avons compris avec certitude, c’est que, quand la lune présente un certain aspect, qu’ils nomment Malama Tamaï, Lune en état de guerre, aspect qui ne nous a pas montré de caractère distinctif qui puisse nous servir à le définir, ils sacrifient des victimes humaines. De tous leurs usages, un de ceux qui me surprend le plus, c’est l’habitude qu’ils ont de saluer ceux qui éternuent, en leur disant : Evaroua-t-eatoua, que le bon eatoua te réveille, ou bien que le mauvais eatoua ne t’endorme pas. Voilà des traces d’une origine commune avec les nations de l’ancien continent. Au reste, c’est surtout en traitant de la religion des peuples que le scepticisme est raisonnable, puisqu’il n’y a point de matière dans laquelle il soit plus facile de prendre la lueur pour l’évidence » (p. 157).

On admire la façon d’enchaîner les réflexions morales : « La polygamie paraît générale chez eux, du moins parmi les principaux. Comme leur seule passion est l’amour, le grand nombre des femmes est le seul luxe des riches. Les enfants partagent également les soins du père et de la mère. Ce n’est pas l’usage à Tahiti que les hommes, uniquement occupés de la pêche et de la guerre, laissent au sexe le plus faible les travaux pénibles du ménage et de la culture. Ici une douce oisiveté est le partage des femmes, et le soin de plaire leur plus sérieuse occupation. Je ne saurais assurer si le mariage est un engagement civil ou consacré par la religion, s’il est indissoluble ou sujet au divorce. Quoi qu’il en soit, les femmes doivent à leurs maris une soumission entière : elles laveraient dans leur sang une infidélité commise sans l’aveu de l’époux. Son consentement, il est vrai, n’est pas difficile à obtenir, et la jalousie est ici un sentiment si étranger que le mari est ordinairement le premier à presser sa femme de se livrer. Une fille n’éprouve à cet égard aucune gêne ; tout l’invite à suivre le penchant de son cœur ou la loi de ses sens, et les applaudissements publics honorent sa défaite. Il ne semble pas que le grand nombre d’amants passagers qu’elle peut avoir eu l’empêche de trouver ensuite un mari. Pourquoi donc résisterait-elle à l’influence du climat, à la séduction de l’exemple ? L’air qu’on respire, les chants, la danse presque toujours accompagnée de postures lascives, tout rappelle à chaque instant les douceurs de l’amour, tout crie de s’y livrer. Ils dansent au son d’une espèce de tambour, et, lorsqu’ils chantent, ils accompagnent la voix avec une flûte très douce à trois ou quatre trous, dans laquelle, comme nous l’avons déjà dit, ils soufflent avec le nez. Ils ont aussi une espèce de lutte qui est en même temps exercice et jeu.

Cette habitude de vivre continuellement dans le plaisir donne aux Tahitiens un penchant marqué pour cette douce plaisanterie, fille du repos et de la joie. Ils en contractent aussi dans le caractère une légèreté dont nous étions tous les jours étonnés. Tout les frappe, rien ne les occupe ; au milieu des objets nouveaux que nous leur présentions, nous n’avons jamais réussi à fixer deux minutes de suite l’attention d’aucun d’eux. Il semble que la moindre réflexion leur soit un travail insupportable et qu’ils fuient encore plus les fatigues de l’esprit que celles du corps.

Je ne les accuserai cependant pas de manquer d’intelligence. Leur adresse et leur industrie, dans le peu d’ouvrages nécessaires dont ne sauraient les dispenser l’abondance du pays et la beauté du climat, démentiraient ce témoignage. On est étonné de l’art avec lequel sont faits les instruments pour la pêche ; leurs hameçons sont de nacre aussi délicatement travaillée que s’ils avaient le secours de nos outils ; leurs filets sont absolument semblables aux nôtres, et tissés avec du fil de pite. Nous avons admiré la charpente de leurs vastes maisons, et la disposition des feuilles de latanier qui en font la couverture » (p. 159).

Les réactions des gens à Paris donnent lieu à une page d’anthologie : « Je n’ai épargné ni l’argent ni les soins pour lui rendre son séjour à Paris agréable et utile. Il y est resté onze mois, pendant lesquels il n’a témoigné aucun ennui.

L’empressement pour le voir a été vif, curiosité stérile qui n’a servi presque qu’à donner des idées fausses à ces hommes persifleurs par état, qui ne sont jamais sortis de la capitale, qui n’approfondissent rien et qui, livrés à des erreurs de toute espèce, ne voient que d’après leurs préjugés et décident cependant avec sévérité et sans appel. Comment, par exemple, me disaient quelques-uns, dans le pays de cet homme on ne parle ni français, ni anglais, ni espagnol ? Que pouvais-je répondre ? Ce n’était pas toutefois l’étonnement d’une question pareille qui me rendait muet. J’y étais accoutumé, puisque je savais qu’à mon arrivée plusieurs de ceux même qui passent pour instruits soutenaient que je n’avais pas fait le tour du monde, puisque je n’avais pas été en Chine. D’autres, aristarques tranchants, prenaient et répandaient une fort mince idée du pauvre insulaire, sur ce qu’après un séjour de deux ans avec des Français il parlait à peine quelques mots de la langue. Ne voyons-nous pas tous les jours, disaient-ils, des Italiens, des Anglais, des Allemands, auxquels un séjour d’un an à Paris suffit pour apprendre le français ?