Accueil > Zola pour les nuls > La Joie de vivre, d’Émile Zola

Gardarem lou gnac ! à partir de la 3e

La Joie de vivre, d’Émile Zola

La Joie de vivre, d’Émile Zola

La Pléiade, 1884 (édition de 1964).

mercredi 22 mars 2017

La Joie de vivre est le premier exemple dans la publication des Rougon-Macquart, d’un roman entamé, puis abandonné et repris. C’est un roman d’analyse psychologique qui sépare, comme c’est devenu une habitude, deux romans d’analyse sociale, Au Bonheur des Dames et Germinal. On y retrouve la petite Pauline du Ventre de Paris, et on la voit grandir sous les yeux du meilleur Zola, passionné d’enfance et d’adolescence. Le naturalisme laisse la place aux démons intimes de Zola, la terreur de la mort, et l’ironie du titre s’agissant d’une personne qui, face à tous les coups du sort, conserve espoir et joie de vivre, expose la philosophie optimiste d’un Zola tiraillé par des courants contraires. Les deux chapitres finaux contiennent une scène d’accouchement d’anthologie, puis une sorte de « discours des misères de ce temps », grâce au contraste duquel se détache la figure de Pauline. Comme dans La Terre, les autochtones ne sont pas vus sous leur meilleur jour. À part les protagonistes, tous les villageois ne sont que de la « vermine », je cite, ou des « êtres-ordures » selon le mot de son ami Edmond de Goncourt. Zola était quand même un drôle de socialiste !

– aller à la fin de l’article

– Genèse

– chapitre I

– chapitre II

– chapitre III

– chapitre IV

– chapitre V

– chapitre VI

– chapitre VII

– chapitre VIII

– chapitre IX

– chapitre X

– chapitre XI

Genèse

Le gros de l’ouvrage a occupé Zola d’avril à novembre 1883 ; la parution en feuilleton a eu lieu entre le 29 novembre 1883 et le 3 février 1884, et l’édition originale est parue en volume le 8 mars 1884. Le roman ne figure pas dans les listes de romans de 1868 et de 1872 ; Pauline enfant apparaît dans Le Ventre de Paris, et le projet d’« un roman sur la douleur et sur la bonté » n’apparaît qu’au printemps 1880, juste après Nana. Zola se met donc au travail en mars 1881, avant d’abandonner les premiers plans. Henri Mitterand voit dans ce projet « comme une confrontation des deux Zola » […] « entre la vision angoissée d’un monde de désordre, de détresse, de souffrance absurde, et celle d’un univers où l’activité et la fécondité de l’homme font chaque jour reculer l’obscurité et la mort ». Le personnage de Lazare permet à Zola d’exprimer ses propres angoisses morbides dont témoignent ses amis, que ce soit Henri Céard ou Edmond de Goncourt (p. 1743). Épouvante de l’orage ; de voir un cadavre à la morgue pour sa documentation, préférant recueillir des renseignements écrits. Mitterand parle d’un ordre « cyclothymique », alternant « un roman de large satire sociale » avec « une œuvre de mesure et d’analyse ». L’ancien plan d’avril 1880 prévoit déjà la tonalité, l’héroïne, Pauline Quenu, et même « le thème secondaire de l’amour à trois ». À cette époque, Zola a entendu parler de Schopenhauer, mais ne l’a pas lu, et plus on lui en parle, plus cela déclenche en lui « une réaction critique à l’égard du scepticisme et du désespoir ». Zola écrit donc Pot-Bouille et Au Bonheur des Dames, puis déclare le 25 janvier 1883 : « J’ai fini mon roman jeudi, et je suis dans la joie de ce gros débarras. À un autre ! » Un mois plus tard, il reprend le projet avorté, et rédige son ébauche : « Je voudrais écrire un roman « psychologique », c’est-à-dire l’histoire intime d’un être, de sa volonté, de sa sensibilité, de son intelligence ». Il reprend le parti pris d’optimisme du Bonheur des Dames, et quant à Lazare, « Le personnage n’est plus seulement un caractère singulier, où se reflète le tempérament tourmenté de son créateur, c’est aussi un type, qui représente la jeune génération gagnée au pessimisme ».

Zola hésite sur le nombre et le sexe des acteurs de son intrigue amoureuse, du trio au quatuor, de deux garçons et une fille au contraire. La figure de Pauline se précise dans cette ébauche : « Ce que je voudrais surtout lui donner, c’est une bonté immense, la bonté opposée à la douleur, la figure de la bonté, la poser comme la petite bienfaitrice du pays, petit pays perché au bord de l’Océan, toujours des aumônes, des secours, et cela en plein équilibre, avec de la pitié, mais avec du calme. Et courageuse. Pas dévote. — On meurt, eh bien ! on meurt — Gaie, mais sans éclat ». La genèse de ce roman « est plus tourmentée […] que celle de tous les romans antérieurs. Zola multiplie les canevas sans être satisfait ». L’Ébauche est « une des plus touffues et des plus zigzaguantes que nous ayons étudiées jusqu’ici ». Le titre apparaît tardivement au creux d’une page : « Ce qui me gêne, c’est l’idée générale de ce qu’apporte Pauline. Je la fais tomber dans une maison qui va mal, et je voudrais qu’elle y apportât la joie de vivre. Non, ce ne peut être cela. Il faut la montrer, elle, avec la joie de vivre, par-dessus toutes les catastrophes, se relevant chaque fois et relevant les autres (plus ou moins). On lui prend son argent, on lui prend son cœur, et elle ne se plaint pas, elle vit toujours gaie après les crises, elle se relève de toutes les crises. Il faudra rendre cela sensible à la fin par une scène, berçant l’enfant et soignant le vieux. »

Mitterand souligne que si l’évolution du projet finit par donner au titre une valeur ironique qui frappa les premiers lecteurs, ce n’était pas l’intention de Zola, mais qu’il finit par l’« avaliser » (p. 1760). La documentation, contrairement aux romans sociaux, s’est faite sans bouger de sa chaise. Paresseux, Zola a puisé ses renseignements dans l’Internet du temps, c’est-à-dire d’une part le Grand Dictionnaire Universel du XIXe siècle de Pierre Larousse, par exemple pour « les manifestations de la puberté féminine », d’autre part, les emails envoyés aux copains qui glanaient les informations pour lui, Henry Céard notamment, dont les notes citent plusieurs lettres sur des sujets variés, renvoyant parfois à la bibliothèque de la ville de Paris dont Céard est sous-directeur ! La rédaction dure sept mois de travail acharné, dont deux passés en Bretagne, et deux autres à Médan, où il travaille en même temps à l’adaptation de Pot-Bouille au théâtre. Il s’appuie tellement sur ses amis, qu’Edmond de Goncourt et Henri Céard partagent leurs soupçons de phagocytage, et se recommandent mutuellement d’éviter de lui lire des pages de leurs œuvres, craignant, vu sa vitesse de travail, qu’il n’intègre leurs idées, et qu’eux, publiant après lui une œuvre antérieure, ne semblent le plagier ! C’est notamment le cas de Goncourt, qui travaille deux ans sur Chérie, histoire d’une jeune fille. Mitterand cite un échange de lettres entre les deux écrivains, qui disculpera finalement Zola de s’être inspiré de la scène de la découverte des règles par la jeune fille. Il cite aussi le Journal moins amène, du même Goncourt : « C’est curieux, ce manque de pudeur de cœur chez Zola. Dans La Joie de Vivre, il a fait de la copie avec l’agonie de sa mère. Je comprends la narration de ces douleurs intimes dans des mémoires, dans de l’imprimé posthume ; mais cela entrant en compte de lignes payées par un journal, non, ça me dépasse » (27 décembre 1883) ; « la Pauline en sa perfection extra-humaine, est une héroïne de Feuillet dans de la merde, une héroïne de Feuillet qui, au lieu de n’avoir pas de règles, les a perpétuellement et, au lieu de faire la charité à des pauvres bien lessivés, la fait à des êtres-ordures. Rien de vraiment intéressant dans le livre, pour nous, que l’analyse que Zola a faite de lui-même, de sa peur de la mort, de son extraordinaire coyonnade morale sous le nom de Lazare. Car dans ce livre, comme dans les autres livres de ce singulier chef d’école, c’est toujours la créature de pure imagination, la créature fabriquée par les procédés de tous les auteurs qui l’ont précédé ! Oui, je le répète encore une fois, chez Zola, les milieux seulement sont faits d’après nature, et le personnage toujours fabriqué de chic… » (11 février 1884). Quelques critiques, cependant, souligneront l’aspect positif que Zola avait voulu dans ce roman : « Pauline vit en harmonie avec les forces créatrices et positives de la vie ; de sa bonté et de sa tendresse germera le rêve d’un monde bon et juste où la Vie prodiguera sa plénitude à une race enfin affranchie de l’ignorance et de l’égoïsme. » (Nils-Olof Franzen) : « Le Zola de 1883, c’est un homme, énergiquement, qui s’est repris. Il a donné le coup d’épaule qui remonte le sac. Il est reparti. Pauline, c’est le symbole solide et chaud de ce qu’il veut être, de ce qu’il faudrait que nous fussions tous » (Henri Guillemin).

Dans Madame Zola (Grasset, 1997, p. 150), Évelyne Bloch-Dano précise la remarque de Goncourt : « Son fils, incapable de supporter le spectacle de sa mère moribonde, erre dans la campagne ou se cache dans la maison. Alexandrine soigne seule sa belle-mère, malgré les scènes atroces d’Émilie, persuadée qu’elle veut l’empoisonner. C’est dans le roman La Joie de vivre, écrit trois ans plus tard, que Zola tentera d’exorciser la mort de sa mère. Malgré la transposition et les tâtonnements des différentes ébauches, les sources biographiques sont évidentes. Le triangle Mme Chanteau-Pauline-Lazare évoque celui formé naguère par Émilie-Alexandrine et Émile. Comme Madame Zola, Mme Chanteau meurt d’une maladie de cœur compliquée d’œdème. » […] Durant des mois, c’est elle qui va soutenir Zola, hanté toutes les nuits par des cauchemars atroces, habité par des idées de mort, supportant difficilement de revenir habiter à Médan. La fenêtre par laquelle il a fallu faire descendre le cercueil l’obsède : qui, de sa femme ou lui, la descendra le prochain ? En mars 1882,il confie à Goncourt : « Oui, la mort, depuis ce jour, elle est toujours au fond de notre pensée et bien souvent — nous avons une veilleuse maintenant dans notre chambre à coucher — bien souvent, la nuit,regardant ma femme, qui ne dort pas, je sens qu’elle pense comme moi à cela ; et nous restons ainsi sans jamais faire allusion à ce que nous pensons, tous les deux… par pudeur, oui,par une certaine pudeur… Oh c’est terrible, cette pensée ! » De même, l’asthme récurrent d’Alexandrine et le dévouement de Zola à la veiller, alors qu’il fuit sa mère mourante, lui inspireront l’attitude de Lazare (cf. op. cit., p. 153).

Chapitre I

L’action commence par l’inquiétude du père Chanteau, attendant sa femme qui doit amener la petite Pauline de Paris à Bonneville, un village de pêcheurs rongé par la mer dont le nom est inventé par Zola : « Le plus souvent, je crée ainsi le hameau dont j’ai besoin, en gardant les villes voisines, telles qu’elles existent » (lettre citée en note de la p. 810). La description est sommaire : « Ils n’étaient pas deux cents habitants, ils vivaient de la mer, fort mal, collés à leur rocher avec un entêtement stupide de mollusques. Et, au-dessus des misérables toits, défoncés chaque hiver par les vagues, on ne voyait sur les falaises, à demi-pente, que l’église à droite, et que la maison des Chanteau à gauche, séparées par le ravin de la route. C’était là tout Bonneville. » Formule qui fait écho au « Il n’y a plus ensuite rien à voir dans Yonville » de Madame Bovary. On fait connaissance avec les protagonistes : la bonne Véronique, qui a son franc parler : « Monsieur gueulait, quand il avait une crise ; et c’était tellement ça, qu’on ne songeait point à la rappeler au respect » ; le fils Lazare : « un grand garçon de dix-neuf ans » ; Pauline : « Et elle avait l’air très fort pour ses dix ans, les lèvres grosses, la figure pleine et blanche, de cette blancheur des fillettes élevées dans les arrière-boutiques de Paris. » Elle remarque au premier coup « une construction étrange qui tenait toute la tablette de la cheminée, sous une boîte de verre collée aux arêtes par de minces bandes de papier bleu. On aurait dit un jouet, un pont de bois en miniature, mais un pont d’une charpente extraordinairement compliquée. » Il s’agit du chef-d’œuvre du grand-oncle de Pauline, le père de Chanteau, qui « avait commencé par être charpentier ». On songe au père de l’auteur, François Zola. Chanteau, peu ambitieux, « épousa une institutrice […] Eugénie de la Vignière, orpheline de hobereaux ruinés du Cotentin, [qui] comptait lui souffler au cœur son ambition. Mais lui, d’une éducation incomplète, envoyé sur le tard dans un pensionnat, reculait devant les vastes entreprises, opposait l’inertie de sa nature aux volontés dominatrices de sa femme. Lorsqu’il leur vint un fils, celle-ci reporta sur cet enfant son espoir d’une haute fortune, le mit au lycée, le fit travailler elle-même chaque soir. » Chanteau est cependant maire du village. On ne s’étend guère sur la mort des Quenu : « Depuis six mois qu’il avait perdu sa femme Lisa, le sang l’étouffait ; toujours, il portait la main à son cou, comme pour ôter sa cravate ; enfin, un soir, on l’a trouvé la figure violette, le nez tombé dans une terrine de graisse… » Pour la succession, on nomme un conseil de famille qui permet au lecteur de retrouver quelques noms, qui en fait ne joueront quasiment aucun rôle dans le roman : « Chez le juge de paix, j’ai fait désigner, pour le conseil de famille, trois parents du côté de Lisa, deux jeunes cousins, Octave Mouret et Claude Lantier, et un cousin par alliance, monsieur Rambaud, lequel habite Marseille ; puis, de notre côté, du côté de Quenu, j’ai pris les neveux Naudet, Liardin et Delormé. […] Alors, dans la première séance, ils ont nommé le subrogé tuteur, que j’avais choisi forcément parmi les parents de Lisa, monsieur Saccard… » Le chapitre s’achève sur l’installation de Pauline dans une chambre en hauteur avec vue sur la mer, qui rappelle la chambre en hauteur de Renée enfant dans l’hôtel particulier donnant sur le quai de Béthune (La Curée), ou celle de Florent au chapitre II du Ventre de Paris, dominant la Seine.

Chapitre II

Les souffrances de Chanteau à cause de sa goutte sont cause d’une rancune existentielle de sa femme : « C’était, en elle, contre la goutte, une rancune de quinze ans. Elle l’exécrait comme l’ennemie, la gueuse qui avait gâté son existence, ruiné son fils, tué ses ambitions. Sans la goutte, est-ce qu’ils se seraient exilés au fond de ce village perdu ? ». Immédiatement, Pauline manifeste un don pour soigner son oncle, d’où la remarque du docteur Cazenove : « Voilà une gamine qui est née pour les autres ». Elle s’entend bien aussi avec son cousin, qui la prend en garçon (thème fréquent chez Zola, qui a la manie d’inverser les sexes de ses personnages pour évoquer un caractère hors-norme) : « Elle, un instant, tenait à sa bouche la coulisse de sa chemise, puis apparaissait serrée aux hanches, ainsi qu’un garçon, par une ceinture de laine. En huit jours, il lui apprit à nager : elle y mordait davantage qu’au piano, elle avait une bravoure qui lui faisait souvent boire de grands coups d’eau de mer. Toute leur jeunesse riait dans cette fraîcheur âpre, quand une lame plus forte les culbutait l’un contre l’autre. Ils sortaient luisants de sel, ils séchaient au vent leurs bras nus, sans cesser leurs jeux hardis de galopins. » [1]. L’arrivée de Louise, de dix-huit mois aînée de Pauline, met fin à l’idylle. C’est la fille d’un ami, qui vient chaque année passer une quinzaine à la mer. Pauline est instinctivement jalouse : « Elle avait pâli, en la voyant au cou de Lazare ». Cela se résout en une poussée de violence contre le chien Mathieu, justifiée par l’hérédité : « Il semblait que ces violences jalouses lui vinssent de loin, de quelque aïeul maternel, par dessus le bel équilibre de sa mère et de son père, dont elle était la vivante image. Comme elle avait beaucoup de raison pour ses dix ans, elle expliquait elle-même qu’elle faisait tout au monde afin de lutter contre ces colères, mais qu’elle ne pouvait pas. Ensuite, elle en restait triste, ainsi que d’un mal dont on a honte. » La tante se charge de l’éducation de Pauline : « au lieu d’envoyer Pauline en pension, elle la gardait près d’elle, déterminée surtout par les plaintes de Chanteau, qui ne pouvait plus se passer de l’enfant ; mais elle ne s’avouait pas cette raison intéressée, elle parlait de se charger de son instruction, toute rajeunie à l’idée de rentrer ainsi dans l’enseignement. En pension, les petites filles entendent de vilaines choses, elle voulait pouvoir répondre de la parfaite innocence de son élève. On repêcha, au fond de la bibliothèque de Lazare, une Grammaire, une Arithmétique, un Traité d’Histoire, même un Résumé de la Mythologie ; et madame Chanteau reprit la férule, une seule leçon par jour, des dictées, des problèmes, des récitations. La grande chambre du cousin était transformée en salle d’étude, Pauline dut se remettre au piano, sans compter le maintien, dont sa tante lui démontra sévèrement les principes, pour corriger ses allures garçonnières ; du reste, elle était docile et intelligente, elle apprenait volontiers, même quand les matières la rebutaient. » Le roman enjambe alors les années à grand pas : Lazare part à Paris étudier la médecine, et abandonne sa passion de la musique, ce qui étonne Pauline lorsqu’elle le retrouve changé : « Est-ce que, vraiment, on pouvait ne plus aimer une chose, lorsqu’on l’avait beaucoup aimée ? » Cependant : « au bout de huit jours, leur camaraderie de garçons s’était renouée. » L’année suivante se passe mal, car Lazare se relâche et fait des dettes (sans que le romancier développe ce récit parallèle autrement que par allusions). Voici un extrait instructif, à propos des premières règles de Pauline, de la réaction de sa tante, et de ce qui s’ensuit :

« Elle se plaignait de vives douleurs aux reins, une courbature l’accablait, des accès de fièvre se déclarèrent. Lorsque le docteur Cazenove, devenu son grand ami, l’eut questionnée, il prit la tante à l’écart, pour lui conseiller d’avertir sa nièce. C’était le flot de la puberté qui montait ; et il disait avoir vu, devant la débâcle de cette marée de sang, des jeunes filles tomber malades d’épouvante. La tante se défendit d’abord, jugeant la précaution exagérée, répugnant à des confidences pareilles : elle avait pour système d’éducation l’ignorance complète, les faits gênants évités, tant qu’ils ne s’imposaient pas d’eux-mêmes. Cependant, comme le médecin insistait, elle promit de parler, n’en fit rien le soir, remit ensuite de jour en jour. L’enfant n’était pas peureuse ; puis, bien d’autres n’avaient pas été prévenues. Il serait toujours temps de lui dire simplement que les choses étaient ainsi, sans s’exposer d’avance à des questions et à des explications inconvenantes.

Un matin, au moment où madame Chanteau quittait sa chambre, elle entendit des plaintes chez Pauline, elle monta très inquiète. Assise au milieu du lit, les couvertures rejetées, la jeune fille appelait sa tante d’un cri continu, blanche de terreur ; et elle écartait sa nudité ensanglantée, elle regardait ce qui était sorti d’elle, frappée d’une surprise dont la secousse avait emporté toute sa bravoure habituelle.

— Oh ! ma tante ! oh ! ma tante !

Madame Chanteau venait de comprendre d’un coup d’œil.

— Ce n’est rien, ma chérie. Rassure-toi.

Mais Pauline, qui se regardait toujours, dans son attitude raidie de blessée, ne l’entendait même pas.

— Oh ! ma tante, je me suis sentie mouillée, et vois donc, vois donc, c’est du sang !… Tout est fini, les draps en sont pleins.

Sa voix défaillait, elle croyait que ses veines se vidaient par ce ruisseau rouge. Le cri de son cousin lui vint aux lèvres, ce cri dont elle n’avait pas compris la désespérance, devant la peur du ciel sans bornes.

— Tout est fini, je vais mourir.

Étourdie, la tante cherchait des mots décents, un mensonge qui la tranquillisât, sans rien lui apprendre.

— Voyons, ne te fais pas de mal, je serais plus inquiète, n’est-ce pas ? si tu étais en péril… Je te jure que cette chose arrive à toutes les femmes. C’est comme les saignements de nez…

— Non, non, tu dis ça pour me tranquilliser… Je vais mourir, je vais mourir.

Il n’était plus temps. Quand le docteur Cazenove arriva, il craignit une fièvre cérébrale. Madame Chanteau avait recouché la jeune fille, en lui faisant honte de sa peur. Des journées passèrent, celle-ci était sortie de la crise, étonnée, songeant désormais à des choses nouvelles et confuses, gardant sourdement au fond d’elle une question, dont elle cherchait la réponse.

Ce fut la semaine suivante que Pauline se remit au travail et parut se passionner pour la Mythologie. Elle ne descendait plus de la grande chambre de Lazare, qui lui servait toujours de salle d’étude ; il fallait l’appeler à chaque repas, et elle arrivait, la tête perdue, engourdie d’immobilité. Mais, en haut, la Mythologie traînait au bout de la table, c’était sur les ouvrages de médecine laissés dans l’armoire, qu’elle passait des journées entières, les yeux élargis par le besoin d’apprendre, le front serré entre ses deux mains que l’application glaçait. Lazare, aux beaux jours de flamme, avait acheté des volumes qui ne lui étaient d’aucune utilité immédiate, le Traité de physiologie, de Longuet, l’Anatomie descriptive, de Cruveilhier ; et, justement, ceux-là étaient restés, tandis qu’il remportait ses livres de travail. Elle les sortait, dès que sa tante tournait le dos, puis les replaçait, au moindre bruit, sans hâte, non pas en curieuse coupable, mais en travailleuse dont les parents auraient contrarié la vocation. D’abord, elle n’avait pas compris, rebutée par les mots techniques qu’il lui fallait chercher dans le dictionnaire. Devinant ensuite la nécessité d’une méthode, elle s’était acharnée sur l’Anatomie descriptive, avant de passer au Traité de physiologie. Alors, cette enfant de quatorze ans apprit, comme dans un devoir, ce que l’on cache aux vierges jusqu’à la nuit des noces. Elle feuilletait les planches de l’Anatomie, ces planches superbes d’une réalité saignante ; elle s’arrêtait à chacun des organes, pénétrait les plus secrets, ceux dont on a fait la honte de l’homme et de la femme ; et elle n’avait pas de honte, elle était sérieuse, allant des organes qui donnent la vie aux organes qui la règlent, emportée et sauvée des idées charnelles par son amour de la santé. La découverte lente de cette machine humaine l’emplissait d’admiration. Elle lisait cela passionnément, jamais les contes de fées, ni Robinson, autrefois, ne lui avaient ainsi élargi l’intelligence. Puis, le Traité de physiologie fut comme le commentaire des planches, rien ne lui demeura caché. Même elle trouva un Manuel de pathologie et de clinique médicale, elle descendit dans les maladies affreuses, dans les traitements de chaque décomposition. Bien des choses lui échappaient, elle avait la seule prescience de ce qu’il faudrait savoir, pour soulager ceux qui souffrent. Son cœur se brisait de pitié, elle reprenait son ancien rêve de tout connaître, afin de tout guérir.

Et, maintenant, Pauline savait pourquoi le flot sanglant de sa puberté avait jailli comme d’une grappe mûre, écrasée aux vendanges. Ce mystère éclairci la rendait grave, dans la marée de vie qu’elle sentait monter en elle. Elle gardait une surprise et une rancune du silence de sa tante, de l’ignorance complète où celle-ci la maintenait. Pourquoi donc la laisser ainsi s’épouvanter ? ce n’était pas juste, il n’y avait aucun mal à savoir. »

Les notes de l’édition Pléiade proposent une page extraite de Chérie d’Edmond de Goncourt, sur le même thème, qui permettrait un corpus original en classe de Seconde. Voici cet extrait dans son jus, retrouvé dans l’édition critique de Jean-Louis Cabanès et Philippe Hamon, éd. La Chasse au Snark, coll. Le cabinet de lecture, 2002 (pp. 151-154) :

« Un sommeil trouble où, parmi les cauchemars, ont lieu la sourde et tourmentante élaboration de la femme dans la jeune fille, le détournement du plus pur de ses veines pour les fonctions de la maternité, le chaud éveil d’un organisme encore végétant : c’est le sommeil, pendant plusieurs mois, des vierges impubères, jusqu’à la nuit de fièvre, où elles se réveillent dans la terreur de ce sang inattendu » [suivent 5 lignes de points] [2] « — Bien sûr, — se disait Chérie, assise le matin sur la petite chaise au pied de son lit, dans laquelle autrefois, tout enfant, elle mangeait sa bouillie et sur laquelle aujourd’hui encore elle se plaisait à mettre ses bas, — bien sûr elle ne serait plus vivante le soir… On meurt, n’est-ce pas ? quand on n’a plus de sang… et rien ne pouvait l’empêcher de s’en aller d’elle… son sang.

— Comme si elle s’était entendu condamner par un médecin, la fillette, affaissée sur sa petite chaise, pleurait… se pleurait déjà.

— Parler à quelqu’un de ce sang… Non ! jamais, rien ne pourrait la contraindre à cela… elle aimait mieux tout, — laissait-elle échapper à demi-voix, en se parlant à elle-même, et elle continuait à se désespérer, ignorante de son mal .

De cette éventualité, en effet, il est bien rarement question chez les femmes. Les mères redoutent d’avertir leurs filles, les sœurs aînées répugnent à faire des confidences à leurs sœurs cadettes, et les gouvernantes sont généralement muettes près de celles qui n’ont ni mère ni sœurs.

Chérie tenait les deux mains sur ses yeux pour en cacher les larmes, quand entra sa femme de chambre, qui, ouvrant son lit pour le faire, regarda la fillette… avec un petit rire où il y avait à la fois de la gouaillerie et de la caresse. Ce rire énigmatique enleva tout d’un coup à Chérie sa peur. Puisqu’elle riait de ce sang, elle ! cette domestique dévouée, c’est que sa petite maîtresse n’était point en danger de mourir.

Et sans plus songer aux suites de ce qu’elle jugeait tout à l’heure si effrayant, sa pensée s’occupait uniquement à cacher ce sang, à ne pas laisser soupçonner qu’il vint d’elle, à empêcher toute divulgation de son état nouveau.

Des mois, plusieurs mois se passèrent, et Chérie, tranquillisée, resta cependant assez longtemps un peu honteuse de cette perte de sang, comme d’une infirmité, comme d’une souillure apportée à sa nette et propre humanité, comme d’une indignité ayant aux yeux de la jeune fille quelque chose de la déchéance dont la Bible frappe la femme en cet état.

[chapitre XL] Ils sont bien complexes, bien mélangés de choses contradictoires, les sentiments qu’amène dans l’existence féminine ce changement : le passage de la petite robe courte à la grande robe.

C’est ainsi que, à ce premier dégoût que la fillette éprouve d’elle-même, se mêle une satisfaction d’amour-propre, une espèce de gloriole intérieure, venant de la mise sur le pied d’égalité de sa petite personne avec sa mère, avec une sœur aînée, avec de plus grandes qu’elle, — et parmi une gêne, jusqu’alors inconnue, qu’elle ressent en face de son père. (etc.) Cela permet de juger si, comme l’avait cru Goncourt, Zola s’était inspiré de lui.

Zola prête une grande attention à la chatte et au chien dans ce roman ; il en fait des personnages, et ce sont eux qui complètent l’éducation sexuelle de Pauline : « Un beau matin, on la trouvait avec des petits, Véronique les emportait tous, dans un coin de son tablier, pour les jeter à l’eau. Et la Minouche, mère détestable, ne les cherchait même pas, accoutumée à en être débarrassée ainsi, croyant que la maternité finissait là. Elle se léchait encore, ronronnait, faisait la belle, jusqu’au soir où, dévergondée, dans les coups de griffes et les miaulements, elle allait en chercher une ventrée nouvelle. Mathieu était meilleur père pour ces enfants qu’il n’avait pas faits, car il suivait le tablier de Véronique en geignant, il avait la passion de débarbouiller tous les petits êtres au berceau. » Pauline rappelle parfois la Désirée de La Faute de l’abbé Mouret : « C’était, chez Pauline, un amour de la vie, qui débordait chaque jour davantage, qui faisait d’elle « la mère des bêtes », comme disait sa tante. Tout ce qui vivait, tout ce qui souffrait, l’emplissait d’une tendresse active, d’une effusion de soins et de caresses. » Lazare abandonne la médecine, et se lance dans un projet d’exploitation des algues, pour lequel il lui faudrait des fonds. C’est là que commence le pompage de l’argent de Pauline, avec un chantage affectif par la mise en concurrence avec Louise, ce qui fait dire à la bonne, qui prend le parti de Pauline : « — Pardi ! grogna la bonne, pour que l’autre ne donne rien, elle donnerait sa chemise. »

Chapitre III

Après quelques expériences, l’usine est édifiée, pharaonique, avec l’argent de Pauline : « Il voyait immense, il aurait volontiers donné aux hangars une façade monumentale, dominant la mer, développant devant l’horizon sans borne la grandeur de son idée. Puis, la visite s’achevait au milieu d’une fièvre d’espoir : à quoi bon liarder, puisqu’on tenait la fortune ? » Pauline devient le préparateur de Lazare, et poursuit son instruction : « Elle-même, sans paraître y mettre autre chose que le plaisir d’apprendre et de lui être utile, abordait toutes les questions. Mais elle l’amusait souvent, tant son instruction avait de trous, tant il s’y trouvait un extraordinaire mélange de connaissances qui se battaient : les idées de sous-maîtresse de sa tante, le train du monde réduit à la pudeur des pensionnats ; puis, les faits précis lus par elle dans les ouvrages de médecine, les vérités physiologiques de l’homme et de la femme, éclairant la vie. […] D’ailleurs, un travail lent s’opérait, elle lisait toujours, elle coordonnait peu à peu ce qu’elle entendait, ce qu’elle voyait, respectueuse cependant pour madame Chanteau, dont elle continuait à écouter d’une mine sérieuse les mensonges décents ». Lazare parfois, se rend compte du sexe de sa camarade : « Alors, cette gamine, ce frère cadet était décidément une femme ? on ne pouvait l’effleurer sans qu’elle jetât une plainte, on ne devait seulement pas compter sur elle à toutes les époques du mois. À chaque fait nouveau, c’était une surprise, comme une découverte imprévue qui les embarrassait et les émotionnait l’un et l’autre, dans leur camaraderie de garçons. » Et les sentiments progressent : « Lentement, cette fraternité devenait de l’amour, avec les bégayements exquis de la passion naissante, des rires aux frissons sonores, des contacts furtifs et appuyés, tout le départ enchanté pour le pays des nobles tendresses, sous le coup de fouet de l’instinct génésique. Lui, protégé par ses débordements du quartier latin, n’ayant plus de curiosités à perdre, continuait à voir en elle une sœur, que son désir n’effleurait pas. Elle, au contraire, vierge encore, dans cette solitude où elle ne trouvait que lui, l’adorait peu à peu et se donnait entière. » La pudeur prend sa place petit à petit. Ainsi, un jour qu’ils nagent sous la surveillance de Mme Chanteau, ils vont à « un kilomètre environ » (performance exceptionnelle pour l’époque) et le vêtement de bain de Pauline craque : « toute l’épaule et le sein se trouvaient à découvert […]. La déchirure augmentait : au moindre mouvement pour se retourner, sa gorge aurait jailli à fleur d’eau, ainsi qu’une floraison des algues profondes. ». La malheureuse refuse de monter sur un rocher, et fait le retour sans repos ; elle s’évanouit de fatigue, et Lazare doit la ramener à la rive, inconsciente. Elle l’embrasse et lance cet aveu : « — Oh ! que tu es bon ! Lazare, oh ! que je t’aime ! ». Du coup, « Le mariage fut décidé très simplement », par accord mutuel. La tante s’accoutume à puiser dans l’argent de Pauline, et selon un mécanisme bien connu, en tire rancune : « Mais, à partir de ce jour, la brèche était ouverte, elle s’accoutuma, puisa sans compter. D’ailleurs, elle finissait par trouver blessante, à son âge, cette continuelle sujétion au bon plaisir d’une gamine ; et elle en gardait une rancune. » L’échec de l’usine de Lazare est consommé ; l’associé Boutigny reprend l’ensemble pour une bouchée de pain, et fait fortune. On en arrive vite à une somme impressionnante : « Le chiffre de cent mille francs venait de l’étourdir. Comment ! on en était là, il lui avait pris plus de la moitié de sa fortune ! » Madame Chanteau a perdu tout scrupule : « En effet, madame Chanteau lisait le Code, maintenant. Ses derniers scrupules s’y débattaient, elle y cherchait des excuses ; puis, tout le travail sourd d’une captation légale l’intéressait, dans l’émiettement continu de son honnêteté, que la tentation de cette grosse somme, dormant près d’elle, avait détruite un peu à chaque heure. » Lazare expose une philosophie explicitement schopenhauerienne, à laquelle la nature de Pauline s’oppose intuitivement : « Lorsque Pauline l’entendait affecter l’horreur de l’action, lorsqu’il annonçait le suicide final des peuples, culbutant en masse dans le noir, refusant d’engendrer des générations nouvelles, le jour où leur intelligence développée les convaincrait de la parade imbécile et cruelle qu’une force inconnue leur faisait jouer, elle s’emportait, cherchait des arguments, restait sur le carreau, ignorante de ces questions, n’ayant pas la tête métaphysique, comme il le disait. Mais elle refusait de s’avouer vaincue, elle envoyait carrément au diable son Schopenhauer, dont il avait voulu lui lire des passages : un homme qui écrivait un mal atroce des femmes ! elle l’aurait étranglé, s’il n’avait pas eu au moins le cœur d’aimer les bêtes. Bien portante, toujours droite dans le bonheur de l’habitude et dans l’espoir du lendemain, elle le réduisait à son tour au silence par l’éclat de son rire sonore, elle triomphait, de toute la poussée vigoureuse de sa puberté. » On s’inquiète car Saccard a donné de ses nouvelles au bout de plusieurs années, et Mme Chanteau craint d’être accusée. Elle monte un stratagème, en demandant au docteur Cazenove de jouer le rôle de curateur, tout en fournissant des gages à Saccard : « L’affaire se débattit dans la chambre de la jeune fille. Sa tante assista au début de l’entretien ; elle avait accompagné le docteur pour déclarer que le mariage dépendait maintenant de l’émancipation, car jamais Lazare ne consentirait à épouser sa cousine, tant qu’on pourrait l’accuser de vouloir escamoter la reddition des comptes. » Le docteur prévient honnêtement Pauline qu’elle se fait dépouiller, mais celle-ci ne veut rien entendre. Le chapitre se termine sur l’exclamation de la bonne : « Ils lui en ont mangé la moitié, ma parole ! grondait-elle furieusement. »

Chapitre IV

Pauline devient la bonne âme de Bonneville ; elle secourt les malheureux, notamment les enfants. Leur défilé est l’occasion pour Zola, qui se rappelle ses Contes et nouvelles, d’énumérer de brefs scripts de romans édifiants, qui seront poursuivis par épisodes à chaque retour de la meute affamée : « Puis, arriva le tour d’un grand garçon de douze ans, le fils Cuche, un galopin efflanqué, maigre de vices précoces. À celui-là, elle remit un pain, un pot-au-feu et une pièce de cinq francs. C’était encore une vilaine histoire. Après la destruction de sa maison, Cuche avait quitté sa femme, pour s’installer chez une cousine ; et la femme, aujourd’hui, réfugiée au fond d’un poste de douaniers en ruine, couchait avec tout le pays, malgré sa laideur repoussante. On la payait en nature, des fois on lui donnait trois sous. Le garçon, qui assistait à cela, crevait la faim. Mais il s’échappait d’un saut de chèvre sauvage, lorsqu’on parlait de le retirer de ce cloaque. » […] « Cuche, simple matelot d’abord, est devenu bientôt le maître de la barque et de la femme. Maintenant, la maison lui appartient, il tape sur l’infirme, un grand vieux qui passe les nuits et les jours au fond d’un ancien coffre à charbon ; tandis que le matelot et la cousine ont gardé le lit, dans la même chambre… »

À l’apparition d’une enfant mendiante professionnelle, l’abbé Horteur prévient les Chanteau et Pauline, dans une saillie à l’opposé de la ligne Mgr Myriel dans Les Misérables de Victor Hugo : « — Cachez les couverts ! cria encore l’abbé Horteur. Elle vous volera. » Après l’échec de l’usine, une deuxième idée géniale vient à Lazare pour achever la ruine de sa cousine : construire des épis pour empêcher la mer de détruire le village : « L’espoir de vaincre la mer l’enfiévrait. Il avait conservé contre elle une rancune, depuis qu’il l’accusait sourdement de sa ruine, dans l’affaire des algues. » On songe évidemment au Barrage contre le Pacifique de Duras, dont ce roman est peut-être une inspiration. Parallèlement, Louise devient une rivale pour Pauline, dont elle est l’antithèse : « Celle-là ne sentait pas seulement le grand air, elle le grisait de son odeur tiède d’héliotrope ; et ce n’était plus enfin un garçon qui galopait à son côté, c’était une femme, dont les bas entrevus, dans un coup de vent, faisaient battre le sang de ses veines. Pourtant, elle était moins belle que l’autre, plus âgée et déjà pâlie ; mais elle avait un charme câlin, ses petits membres souples s’abandonnaient, toute sa personne coquette se fondait en promesses de bonheur. » Lors d’une visite aux épis, Pauline, par jalousie, refuse de s’abriter sous le parapluie proposé par Louise et Lazare : « — Oh ! Lazare, je vous en prie, disait Louise désolée, forcez-la donc à venir… Nous tiendrons tous les trois. ». Pauline a contracté une angine qui dégénère en phlegmon, et frôle la mort. Cela entraîne un dévouement sans faille de Lazare, dû en fait à sa terreur de la douleur et de la mort : « Les premiers jours, madame Chanteau avait voulu lui faire comprendre l’inconvenance de ces soins donnés par un homme à une jeune fille ; mais il s’était récrié, est-ce qu’il n’était pas son mari ? puis, les médecins soignaient bien les femmes. Entre eux, il n’y avait, en effet, aucune gêne pudique. La souffrance, la mort prochaine peut-être, emportaient les sens. » On a droit à des anecdotes stupéfiantes du Dr Cazenove « Pendant plus de trente années, il avait battu le monde, passant de vaisseau en vaisseau, faisant le service d’hôpital aux quatre coins de nos colonies ; il avait soigné les épidémies du bord, les maladies monstrueuses des tropiques, l’éléphantiasis à Cayenne, les piqûres de serpent dans l’Inde ; il avait tué des hommes de toutes les couleurs, étudié les poisons sur des Chinois, risqué des nègres dans des expériences délicates de vivisection. »

Chapitre V

Mme Chanteau en veut à Pauline de sa générosité : « Car, enfin, les faits parlaient assez haut : jamais son fils ne se serait embarqué dans cette stupide exploitation des algues, jamais il n’aurait perdu son temps à vouloir empêcher la mer d’écraser Bonneville, sans cette Pauline de malheur qui lui tournait la tête. Tant pis pour elle, si elle y avait laissé des sous ! lui, le pauvre garçon, y avait bien laissé de sa santé et de son avenir ! Madame Chanteau ne tarissait pas en rancune contre les cent cinquante mille francs dont son secrétaire gardait la fièvre. » Après avoir ruiné sa nièce, elle songe à Louise pour son fils adoré : « Tout le portrait de celle-ci se déroulait : une jeune personne bien élevée, connaissant déjà le monde, capable de recevoir, plutôt gracieuse que belle, surtout très femme, car elle disait détester ces filles garçonnières, brutales sous prétexte de franchise. Puis, il y avait la question de l’argent, la seule décisive, qu’elle effleurait d’un mot : certes, la dot ne comptait pas, mais son fils avait de grands projets, il ne pouvait s’engager dans un mariage ruineux. » Une fois guérie et rassurée par le dévouement de Lazare, Pauline le renvoie généreusement auprès de Louise, sans se douter de ce qu’elle risque : « Les romans qui traînaient dans la maison, des histoires d’amour aux trahisons poétiques, avaient toujours révolté sa droiture, son besoin de se donner et de ne plus se reprendre. Était-ce possible qu’on mentît à son cœur, qu’on cessât d’aimer un jour, après avoir aimé ? » Lazare est partagé entre les deux filles : « Aussi exagérait-il, du matin au soir, son pessimisme sur les femmes et l’amour, dans des boutades féroces. Tout le mal venait des femmes, sottes, légères, éternisant la douleur par le désir, et l’amour n’était qu’une duperie, l’égoïste poussée des générations futures qui voulaient vivre. Schopenhauer entier y passait, avec des brutalités, dont la jeune fille, rougissante, s’égayait beaucoup. Et peu à peu, il l’aimait davantage, une véritable passion se dégageait de ces dédains furieux, il se lançait dans cette nouvelle tendresse avec sa fougue première, toujours en quête d’un bonheur qui avortait. » Côté Louise, les sentiments sont également ambigus : « Elle était suffisamment instruite par ses longues années de pensionnat, pour ne rien ignorer de ce qui la menaçait ; et, dès ce moment, elle avait vécu dans l’attente à la fois délicieuse et effrayée d’un malheur possible ; non qu’elle le souhaitât le moins du monde, ni même qu’elle en raisonnât nettement, car elle comptait bien y échapper, sans cesser de s’y exposer, pourtant, tellement son bonheur de femme était fait de cette lutte à fleur d’épiderme, de son abandon et de son refus. » Cependant, la tante manigance pour jeter Louise dans les bras de son fils, et l’inévitable a lieu. Pauline surprend Lazare sur le point d’abuser de Louise, qui fait mine de se débattre : « La trahison de la femme surtout l’exaspérait. D’un geste de mépris, elle avait écarté Lazare, comme un enfant dont elle connaissait la faiblesse. Mais cette femme qui la tutoyait, cette femme qui lui volait son mari, tandis qu’elle soignait un malade, en bas ! Elle l’avait saisie aux épaules, elle la secouait, avec des envies de la battre. » Le chapitre s’achève par une focalisation féline sur Minouche, qui recourt ironiquement au même discours indirect libre que Mme Chanteau : « Quand Pauline reprit sa place, l’oncle hurlait si fort, que la chatte se leva, les oreilles inquiètes. Elle se mit à le regarder fixement, avec son indignation de sage personne dont on trouble le calme. S’il n’y avait plus moyen de ronronner en paix, cela devenait impossible ! Et elle se retira, la queue en l’air. »

Chapitre VI

Pauline parvient à chasser Louise au terme d’un combat avec sa tante, mais la victoire est loin d’être éclatante : « Peut-être l’aimait-il encore, mais l’image provocante de l’autre était continuellement là, effaçant le passé, bouchant l’avenir. » C’est au tour de Mme Chanteau d’être malade, et la voilà qui médit de Pauline. Véronique ne mâche pas ses mots pour prévenir Pauline qu’on la pille : « N’est-ce pas une chose à mettre en colère le bon Dieu lui-même ? elle vous a sucé votre argent sou à sou, et cela d’une façon aussi vilaine que possible. Ma parole ! on aurait dit que c’était elle qui vous nourrissait… Quand il était dans son secrétaire, votre argent, elle faisait devant toutes sortes de salamalecs, comme si elle avait eu à garder le pucelage d’une fille ; ce qui n’empêchait pas ses mains crochues d’y creuser de jolis trous… […] Ce n’est pas tant la question des sous qui me met hors de moi. Voyez-vous, ce que je ne lui pardonnerai jamais, c’est de vous avoir repris monsieur Lazare, après vous l’avoir donné… […] Et elle a tout fait, je l’ai vue. Oui, oui, chaque soir, elle aguichait la petite, elle l’allumait pour le jeune homme, avec un tas d’affaires malpropres. Aussi vrai que cette lampe nous éclaire, c’est elle qui les a jetés l’un sur l’autre. Enfin, quoi ! elle aurait tenu la chandelle, histoire de rendre le mariage inévitable. Pauline, cependant, se dévoue pour soigner sa tante, surtout que Lazare s’en révèle incapable, terrorisé par la maladie de sa mère ; il peut seulement lire et relire ses anciens livres de médecine. Véronique le fait prendre conscience du paradoxe : « En vérité, monsieur Lazare, vous n’êtes pas d’un grand secours. C’est encore cette pauvre mademoiselle qui va tout avoir sur le dos… On croirait qu’il n’y a jamais eu de malade ici ; et ce qui est fort, c’est que vous avez très bien soigné votre cousine, quand elle a failli mourir de son mal de gorge… Hein ? vous ne pouvez dire le contraire, vous êtes resté quinze jours là-haut, à la retourner comme une enfant. Lazare l’écoutait, plein de surprise. Il n’avait pas songé à cette contradiction, pourquoi ces façons de sentir différentes et illogiques ? » Le mal de Mme Chanteau évolue, et attise sa méchanceté ; elle accable Pauline, qui la soigne, de reproches, l’accuse de vouloir l’empoisonner ; mais Pauline n’en conçoit qu’encore plus de pitié et de dévouement : « Tout se noyait au fond d’une pitié immense, elle aurait voulu pouvoir aimer davantage, se dévouer, se donner, supporter l’injustice et l’injure, pour mieux soulager les autres. » Le docteur se dévoue aussi, mais avoue l’impuissance de la médecine. Quand l’abbé dit qu’il ne croit pas en dieu, il se récrie : « — Qui vous a dit que je ne croyais pas en Dieu ?… Dieu n’est pas impossible, on voit des choses si drôles !… Après tout, qui sait ? » Lors de l’agonie, c’est tout juste si Lazare a le courage de regarder sa mère avant de fuir : « Ce n’était plus sa mère, ce visage plombé, aux lèvres noires déjà. — Va-t’en, lui dit Pauline avec douceur, sors un peu… Je t’assure que l’heure n’est pas venue. Et, au lieu de monter chez lui, Lazare se sauva. Il sortit, en emportant la vision de ce visage douloureux, qu’il ne reconnaissait plus. »

Chapitre VII

Pauline et Lazare accompagnent la dépouille à Caen, puis reviennent, juste au moment où une tempête balaie les épis de Lazare, pour le plus grand plaisir des autochtones : « Tout Bonneville était là, les hommes, les femmes, les enfants, très amusés par les claques énormes que recevaient les épis. La mer pouvait écraser leurs masures, ils l’aimaient d’une admiration peureuse, ils en auraient pris pour eux l’affront, si le premier monsieur venu l’avait domptée, avec quatre poutres et deux douzaines de chevilles. Et cela les excitait, les gonflait comme d’un triomphe personnel, de la voir enfin se réveiller et se démuseler, en un coup de gueule. » On songe aux Travailleurs de la mer, de Victor Hugo (1866), avec la lutte de Gilliatt pour sauver le moteur de la Durande, mais aussi l’amour oblatif de celui-ci, qui se sacrifie au bonheur de Déruchette. Le village est dévasté : « Véronique annonça que la maison des Houtelard et cinq autres étaient déjà par terre ; cette fois, la moitié du village y resterait. Chanteau, désespéré de n’avoir pu encore retrouver son équilibre dans ses souffrances, lui ferma la bouche, en disant qu’il avait bien assez de son malheur et qu’il ne voulait pas entendre parler de celui des autres. » Lazare se pose des questions existentielles : « Encore si Lazare avait eu la foi en l’autre monde, s’il avait pu croire qu’on retrouvait un jour les siens, derrière le mur noir. Mais cette consolation lui manquait, il était trop convaincu de la fin individuelle de l’être, mourant et se perdant dans l’éternité de la vie. Il y avait là une révolte déguisée de son moi, qui ne voulait pas finir. Quelle joie de recommencer ailleurs, parmi les étoiles, une nouvelle existence avec les parents et les amis ! » Il se rapproche de l’abbé Horteur, dont la simplicité le séduit, avec son obstination voltairienne à cultiver son jardin : « Du reste, il était de ceux qui ne se plaignent pas, et dont l’ambition est satisfaite lorsqu’ils ont du pain à manger et de l’eau à boire. » […] « À partir de ce jour, Lazare entra presque chaque matin dans le potager du curé. Il s’asseyait sur la vieille pierre, il s’oubliait à le voir cultiver ses légumes, calmé un instant par cette innocence aveugle qui vivait de la mort, sans en avoir le frisson. » Un détail nous étonne, c’est l’insistance sur le fait que l’abbé fume la pipe, et se sent pris en faute quand on le voit : « L’abbé Horteur fuma au dessert, ce qui égaya les convives ; mais il mettait à ce régal une telle bonhomie, que cela parut naturel tout de suite. » Le docteur se moque du retour de foi de Lazare : « Ah ! je reconnais là nos jeunes gens d’aujourd’hui, qui ont mordu aux sciences, et qui en sont malades, parce qu’ils n’ont pu y satisfaire les vieilles idées d’absolu, sucées avec le lait de leurs nourrices. Vous voudriez trouver dans les sciences, d’un coup et en bloc, toutes les vérités, lorsque nous les déchiffrons à peine, lorsqu’elles ne seront sans doute jamais qu’une éternelle enquête. Alors, vous les niez, vous vous rejetez dans la foi qui ne veut plus de vous, et vous tombez au pessimisme… », et permet à Pauline d’exposer sa philosophie, qui donne, sans ironie, le sens du titre du roman : « — Mais vivez, est-ce que vivre ne suffit pas ? La joie est dans l’action. Et, brusquement, il s’adressa à Pauline, qui écoutait en souriant. — Voyons, vous, dites-lui donc comment vous faites pour être toujours contente. — Oh ! moi, répondit-elle d’un ton de plaisanterie, je tâche de m’oublier, de peur de devenir triste, et je pense aux autres, ce qui m’occupe et me fait prendre le mal en patience. » Pauline justifie son absence de pratique religieuse : « C’est bien simple, la confession m’a blessée, je pense que beaucoup de femmes sont comme moi… Puis, il m’est impossible de croire des choses qui me semblent déraisonnables. Dès lors, à quoi bon mentir, en feignant de les accepter ?… D’ailleurs, l’inconnu ne m’inquiète pas, il ne peut être que logique, le mieux est d’attendre le plus sagement possible. » Elle s’applique d’autre part à renoncer à ce mariage, et à se contenter de bonheurs simples : « Elle s’appliqua, elle s’ingénia, pour rendre autour d’elle la maison heureuse. Jamais encore elle n’avait montré une telle vaillance dans la belle humeur et la bonté. C’était, chaque matin, un réveil souriant, un souci de cacher ses propres misères, afin de ne pas en augmenter celles des autres. Elle défiait les catastrophes par sa douceur à vivre, elle avait une égalité de caractère qui désarmait les mauvais vouloirs. Maintenant, elle se portait bien, forte et saine comme un jeune arbre, et la joie qu’elle répandait autour d’elle, était le rayonnement même de sa santé. Le recommencement de chaque journée l’enchantait, elle mettait son plaisir à refaire le jour ce qu’elle avait fait la veille, n’attendant rien de plus, espérant le lendemain sans fièvre. » Lazare s’enferme dans une superstition morbide : « il en arrivait à des insomnies réglées, préférant ses longues siestes de l’après-midi, ne s’assoupissant plus que le matin, lorsque l’aube chassait la peur des ténèbres. » […] « Malgré sa vive intelligence, sa négation du surnaturel, il pratiquait avec une docilité de brute cette religion imbécile, qu’il dissimulait comme une maladie honteuse. » Il s’empêche absolument d’être heureux : « Il n’aurait eu qu’à se laisser vivre, et il ne le pouvait, ce bonheur exaspérait davantage son effroi de l’au-delà ». Ces notations sont directement issues de l’expérience personnelle de Zola, selon un document du docteur Toulouse cité en note de la p. 999 : « L’arithmomanie ou le besoin de compter est aussi une de ses idées morbides… M. Zola dit que ce besoin est chez lui une manifestation de ses instincts d’ordre. […] Il compte donc, dans la rue, les becs de gaz, les numéros des portes et surtout les numéros des fiacres, dont il additionne tous les chiffres comme des unités. Chez lui, il compte les marches de l’escalier, les objets placés sur son bureau. Il faut encore qu’il touche, un certain nombre de fois avant de se coucher, les mêmes meubles ou qu’il ouvre les mêmes tiroirs. Il est aussi poussé à toucher certains objets ou à fermer une porte plusieurs fois de suite. En outre, sur ce besoin de compter se sont greffées d’autres idées morbides, et notamment des superstitions. C’est ainsi que certains chiffres ont pour M. Zola une influence mauvaise. Si le numéro d’un fiacre, additionné comme il est dit plus haut, forme ce chiffre, il ne le prend pas, ou, s’il y est obligé, il craint qu’il ne lui arrive quelque malheur : par exemple, ne pas réussir dans l’affaire qu’il poursuit. Cette idée superstitieuse peut survenir à propos de n’importe laquelle de ses impulsions arithmomaniaques. Pendant longtemps les multiples de 3 lui ont paru bons ; aujourd’hui ce sont les multiples de 7 qui le rassurent. Ainsi, dans la nuit, il lui est arrivé souvent de rouvrir sept fois les yeux pour se prouver qu’il n’allait pas mourir. Par contre, le chiffre 17, qui lui rappelle une date douloureuse, lui semble mauvais ; et le hasard a voulu qu’il ait pu constater la coïncidence de certains événements malheureux avec celte date. Des idées superstitieuses analogues se manifestent aussi en dehors de toute arithmomanie. C’est ainsi qu’il accomplit certains actes, avec l’idée que, s’il ne le faisait pas. il lui arriverait des ennuis : par exemple, toucher les becs de gaz qu’il rencontre dans la rue, franchir un obstacle du pied droit, marcher d’une certaine façon sur les pavés, etc. Pendant longtemps, il craignait de ne pas réussir dans la démarche qu’il allait tenter s’il ne sortait pas de chez lui du pied gauche. »

Pauline tente de lui remettre le pied à l’étrier, mais Lazare n’a pas digéré les quolibets des pêcheurs sur ses épis. La misère les a punis : « Houtelard, autrefois le riche du pays, s’était bien installé dans une vieille grange, vingt mètres en arrière ; mais les autres pêcheurs, ne sachant où s’abriter, campaient maintenant sous des sortes de huttes, construites avec des carcasses de vieux bateaux. C’était un dénuement pitoyable, une promiscuité de sauvages, où femmes et enfants grouillaient dans la vermine et le vice. Les aumônes de la contrée s’en allaient en eau-de-vie. » […] « Chanteau parlait de donner sa démission, ne voulant plus être le maire d’une bande de pourceaux ». Pauline pourtant, soutient les villageois, « car le bonheur, selon elle, ne dépendait ni des gens ni des choses, mais de la façon raisonnable dont on s’accommodait aux choses et aux gens ». Elle persiste à faire la charité, et tache d’y entraîner Lazare, en vain. Il s’indigne de l’attitude de « la petite Gonin. […] Il la trouvait beaucoup trop délurée pour son âge. » Il l’a surprise avec un garçon : « tu avais tes guenilles par-dessus la tête. Ah ! tu commences de bonne heure, à treize ans ! Pauline lui posa la main sur le bras, car tous les autres enfants, même les plus jeunes, ouvraient des yeux rieurs, où flambaient les vices précoces. Comment arrêter cette pourriture, dans le tas où les mâles, les femelles et leurs portées se gâtaient ? » Une autre petite que ses parents ont rendue alcoolique, est traitée de « petit sac à vin », tandis que la dernière, dont Véronique a découvert qu’elle a volé une timbale en argent, entraîne cette réaction à l’opposé d’un Mgr Myriel, là encore : « Et il criait qu’il serait sage d’écraser à coups de talon ce nid d’insectes nuisibles, au lieu de l’aider à grandir. Pauline l’écoutait, surprise de sa violence, très peinée de voir qu’ils ne sentaient pas de la même façon. » Pauline se laisse peu à peu gagner par l’idée de s’effacer au profit de Pauline. Zola y consacre des pages, alors qu’il a brossé des années en une page : « elle tâchait de retrouver l’orgueil de son abnégation, en jurant encore de faire assez de joie autour d’elle, pour suffire au bonheur de tous les siens ». La scène de la mort du chien Mathieu permet à Lazare de faire son deuil de sa mère : « Bouleversé par ce regard intelligent de moribond, Lazare le gardait sur lui ; et ce grand corps, long et lourd comme celui d’un homme, avait une agonie humaine, entre ses bras éperdus. »

Chapitre VIII

Pauline pousse Lazare à se réveiller de sa léthargie ; il finit par se laisser piquer par l’orgueil de remonter ses épis, pour un devis de quatre mille francs : « Et, devant la faible importance de cette somme, Lazare consentit à ce que Pauline en fit l’avance, persuadé, disait-il, qu’il allait enlever sans peine la subvention du conseil général ». Comme désormais « Pauline était majeure », elle les lui « prête » ; la subvention est bien entendu refusée, et le devis se transforme en une facture du double… Retombé dans l’inaction, Lazare tombe par hasard sur « un vieux gant oublié par Louise, et qu’il venait de retrouver derrière une pile de livres. Le gant, en peau de Saxe, avait gardé une odeur forte, cette odeur de fauve particulière, que le parfum préféré de la jeune fille, l’héliotrope, adoucissait d’une pointe vanillée ; et, très impressionnable aux senteurs, violemment troublé par ce mélange de fleur et de chair, il était resté éperdu, le gant sur la bouche, buvant la volupté de ses souvenirs. » Cela tourne, implicitement, à des scènes de masturbation fétichiste : « Le malaise nerveux où il vivait, l’excitation de ses longues paresses, rendaient plus vive cette griserie charnelle. C’étaient de véritables débauches où il s’épuisait. Et s’il en sortait mécontent de lui, il y retombait quand même, emporté par une passion dont il n’était pas le maître. Cela augmenta son humeur sombre, il en arrivait à se montrer brusque avec sa cousine, comme s’il lui gardait rancune de ses propres abandons. Elle ne disait rien à sa chair, et il se sauvait parfois d’une causerie gaie et tranquille qu’ils avaient ensemble, pour courir à son vice, s’enfermer, se vautrer dans le souvenir brûlant de l’autre. Ensuite, il redescendait, avec le dégoût de la vie. » L’abnégation de Pauline continue son lent progrès : « elle se raisonnait : qu’importait sa souffrance, pourvu que les êtres aimés fussent heureux ! » […] « En tout cas, elle devait lui permettre de choisir : c’était juste, et l’idée de justice restait en elle debout, souveraine. » Pauline se résout finalement à ramener Louise sans prévenir, et c’est la surprise, que résume la bonne : « Ce n’était donc pas assez de toutes les petites pouilleuses, traînées jusque dans la vaisselle : elle amenait maintenant des maîtresses à monsieur Lazare ! La maison allait être propre. » Dans les premiers temps, les deux amants ont force scrupules, mais leurs scrupules mêmes à ne pas tromper leur amie sont autant de preuves : « Et ce fut alors, insensiblement, que Louise le reprit tout entier. » […] « Mais sa cousine elle-même lui criait d’aider la jeune fille, le long des falaises, lorsqu’ils avaient un ruisseau à sauter ; et elle sautait gaillardement, en garçon, tandis que l’autre, avec un léger cri d’alouette blessée, s’abandonnait entre les bras du jeune homme. Puis, au retour, il la soutenait, leurs rires étouffés, leurs chuchotements à l’oreille recommençaient. Rien encore n’inquiétait Pauline, elle gardait son allure brave, sans comprendre qu’elle jouait son bonheur, à n’être pas lasse et à n’avoir pas besoin d’être secourue. » On tombe dans une relation à la Jules et Jim : « Aussi la surveillait-elle sans cesse, pour accourir, si elle pensait lui voir un nuage au front. Brusquement, elle quittait le bras de Lazare, venait prendre le sien, fâchée de s’être abandonnée un instant ; et elle tâchait de la distraire, ne la quittait plus, affectait même de bouder le jeune homme. » Pauline perd ses derniers doutes en retrouvant dans les affaires de Lazare le gant de Louise, et Véronique conclut avec son franc parler : « peut-être que Madame avait raison, cette minette-là l’émoustille plus que vous. » Elle se force à conclure : « Elle ne pouvait hésiter davantage, maintenant il lui semblait qu’elle commettrait une vilaine action, si elle ne les mariait pas. Ce mariage, dans son insomnie, devenait un dénouement naturel et nécessaire, qu’elle devait hâter, sous peine de perdre sa propre estime. » Consulté, le docteur lui donne raison : « Possible, ça ne m’empêche pas de me réjouir pour toi. Va, va, donne ton Lazare, ce n’est pas un beau cadeau que tu fais à l’autre… Oh ! sans doute, il est charmant, plein des meilleures intentions ; mais je préfère que l’autre soit malheureuse avec lui. Ces gaillards qui s’ennuient de tout, sont trop lourds à porter, même pour des épaules solides comme les tiennes. Je te souhaiterais plutôt un garçon boucher, oui, un garçon boucher qui rirait nuit et jour à se fendre les mâchoires. » Pauline s’applique donc à vaincre les scrupules des deux tourtereaux, ce qui lui fend le cœur : « nous sommes camarades, on dirait deux garçons, il n’y a pas entre nous cet emportement des amoureux… » […] « Mais combien ces heures de frissons délicieux étaient loin, et quelle froide amitié de frère il lui témoignait maintenant ! » Lazare refuse, puis à son habitude, accepte en moins de deux jours : « Mais je t’aime toujours, je t’aime comme j’ai aimé maman. » Le père de Louise accepte, malgré une nouvelle reculade de son futur gendre : « le jeune homme refusa nettement de diriger à Paris une compagnie d’assurances, dont le banquier était le plus fort actionnaire. Lui, entendait passer encore un an ou deux à Bonneville, où il écrirait un roman, un chef-d’œuvre, avant d’aller conquérir Paris. » Pauline est sûre désormais de finir vieille fille, et elle contemple ce gâchis dans une glace : « Sa robe était déjà pliée au dossier d’une chaise, elle n’avait plus qu’un jupon et sa chemise, lorsque son regard tomba sur sa gorge de vierge. […] D’un geste violent, elle fit glisser son jupon, enleva sa chemise ; et, nue maintenant, elle se contemplait encore. Ce n’était donc pas pour elle cette moisson de l’amour ? Jamais sans doute les noces ne viendraient. Son regard descendait de sa gorge, d’une dureté de bouton éclatant de sève, à ses hanches larges, à son ventre où dormait une maternité puissante. Elle était mûre pourtant, elle voyait la vie gonfler ses membres, fleurir aux plis secrets de sa chair en toison noire, elle respirait son odeur de femme, comme un bouquet épanoui dans l’attente de la fécondation. […] Mais elle se pencha davantage. La coulée rouge d’une goutte de sang, le long de sa cuisse, l’étonnait. Soudain elle comprit : sa chemise, glissée à terre, semblait avoir reçu l’éclaboussement d’un coup de couteau. […] Et la vue de cette vie qui s’en allait inutile, combla son désespoir. La première fois, elle se souvenait d’avoir crié d’épouvante, lorsqu’elle s’était trouvée un matin ensanglantée. Plus tard, n’avait-elle pas eu l’enfantillage, le soir, avant d’éteindre sa bougie, d’étudier d’un regard furtif l’éclosion complète de sa chair et de son sexe ? Elle était fière comme une sotte, elle goûtait le bonheur d’être une femme. Ah ! misère ! la pluie rouge de la puberté tombait là, aujourd’hui, pareille aux larmes vaines que sa virginité pleurait en elle. Désormais, chaque mois ramènerait ce jaillissement de grappe mûre, écrasée aux vendanges, et jamais elle ne serait femme, et elle vieillirait dans la stérilité ! » Cette contemplation lui donne des idées noires : « une tentation de balafrer sa nudité lui faisait chercher ses ciseaux du regard. Pourquoi ne pas couper cette gorge, briser ces cuisses, achever d’ouvrir ce ventre et faire couler ce sang jusqu’à la dernière goutte ? » Pauline se laisse attendrir par Chanteau, d’autant plus que Lazare est comme toujours indécis : « Lazare écrivait qu’il prenait des notes sur le monde de la finance, avant de s’enfermer à Bonneville, pour commencer un grand roman, où il voulait dire la vérité sur les bâcleurs d’affaires. Puis, un matin, il débarqua sans sa femme, il annonça tranquillement qu’il allait s’installer avec elle à Paris : son beau-père l’avait convaincu, il acceptait la place dans la compagnie d’assurances, sous le prétexte qu’il prendrait ainsi ses notes sur le vif ; et plus tard il verrait, il reviendrait à la littérature. » Pauline prend sa décision de rester avec l’oncle impotent, ce qui fait s’exclamer au médecin (qui lui avait proposé une bonne place par son réseau) : « Elle est impossible, cette petite ! Et quel guêpier, là-dedans ! Jamais elle n’en sortira. »

Chapitre IX

Pauline vit au rythme des courriers de Paris. Lazare poursuit ses projets irréalistes et ses renoncements : « À l’entendre, la compagnie d’assurances rendrait des bénéfices énormes ; et il ne se bornerait pas là, il entassait les entreprises, il se montrait enchanté du monde financier et industriel, des gens de relations charmantes, qu’il s’accusait d’avoir si sottement jugés en poète. Toute idée littéraire semblait oubliée. » Louise est enceinte, mais elle s’est fait doubler : « la petite Gonin, à peine âgée de treize ans et demi, accoucha d’une fille ; et l’on n’était pas sûr que ce fût du fils Cuche, car on l’avait vue avec un vieil homme. » Lazare revient sans sa femme, envoyée se reposer ailleurs, pour la paix du ménage : « Le ménage, sans en être à une rupture, souffrait des mille froissements de deux tempéraments nerveux, incapables d’équilibre dans la joie et dans la douleur. C’était, entre eux, une sorte de rancune secrète, comme s’ils avaient eu la surprise et la colère de s’être mépris, de trouver si vite le fond de leur cœur, après le grand amour des premiers temps. » Lazare a encore tourné sa girouette : « il venait de quitter la compagnie d’assurances, il était résolu à tenter le théâtre, dès l’hiver suivant, lorsqu’il serait rentré à Paris. Sa pièce devait le venger, il y montrerait le chancre de l’argent dévorant la société moderne » ; il est d’ailleurs toujours obsédé d’idées morbides : « il se l’imaginait en veuve, continuant leurs habitudes communes, faisant ceci, et ceci encore, qu’il ne ferait plus ». Pauline interroge Lazare, et découvre l’échec de son sacrifice, et s’en veut : « Mais vous ne vous aimez plus, grand Dieu. » […] « Quelle misère ! faire le mal en voulant faire le bien, être ignorante de l’existence au point de perdre les gens dont on veut le salut ! » Épisode adventice, lors d’une promenade, Pauline et Lazare découvrent un incendie. Lazare se comporte héroïquement, en sauvant un bébé au péril de sa vie : « C’était comme un dédoublement de son être, il se revoyait nettement dans la fumée, d’une agilité et d’une présence d’esprit incroyables, assistant à cela ainsi qu’à un prodige accompli par un étranger. » Mais cet épisode n’aura aucune incidence, sauf entre Pauline et Lazare : « Elle, surtout, éprouvait une sorte de fierté heureuse. Il était donc brave, lui qui blêmissait devant la peur de la mort ? » À force de renouer avec leurs habitudes de jeux innocents, les deux cousins s’attirent, comme avant Lazare et Louise, jusqu’à ce que Lazare se prenne au jeu et veuille forcer Pauline : « — Lâche-moi, c’est abominable ! », finit-elle par dire, luttant contre sa propre attirance. Elle se réfugie dans sa chambre, et c’est une belle scène à la Shining : « Cependant, Pauline, sans bougie, les yeux ouverts dans les ténèbres, était restée adossée contre la porte. De l’autre côté du bois, elle comprenait bien que Lazare non plus n’avait pas bougé. Elle entendait son souffle, elle croyait toujours en recevoir la flamme sur la nuque. Si elle s’écartait, peut-être allait-il briser un panneau d’un coup d’épaule. […] Puis, la voix de Lazare souffla très bas, étouffée d’émotion : — Pauline, ouvre-moi… Tu es là, je le sais. […] Ouvre donc… Ouvre, et nous mourrons après, si tu veux… Ne nous aimons-nous pas depuis l’enfance ? Tu devrais être ma femme, n’est-ce pas fatal que tu la sois un jour ?… Je t’aime, je t’aime, Pauline… » Pauline est bourrelée de remords : « N’était-ce pas elle qui venait de faire recommencer à son cousin les jours d’autrefois ? N’aurait-elle pas dû prévoir que la chute se trouverait au bout ? À cette heure, la situation terrible se dressait, barrant leur vie à tous : elle l’avait donné à une autre, et elle l’adorait, et il la voulait. » Pauline parvient à résister, « Mais, le soir, comme ils se souhaitaient une bonne nuit dans le corridor, devant leurs portes, ils tombèrent follement aux bras l’un de l’autre, ils se donnèrent un baiser à pleine bouche. Et Pauline s’enferma, épouvantée, tandis que Lazare s’enfuyait aussi et allait se jeter sur son lit en pleurant. » Et l’on retrouve le même type d’analyse que dans l’excipit d’« Une partie de campagne » de Guy de Maupassant : « ils y pensaient continuellement, ils craignaient de s’abattre ensemble, n’importe où, comme frappés de la foudre », rappelle : le « — Moi, j’y pense tous les soirs, dit-elle. » de Maupassant. Chanteau craint le départ de Pauline : « Au rôti, Chanteau refusa un doigt de bourgogne, rendu tout d’un coup d’une prudence exagérée, tremblant à la pensée qu’il n’aurait bientôt plus la garde-malade, qui, de la voix seule, endormait les douleurs. » Le chapitre se termine sur une sorte de parodie à la Flaubert d’un topos romantique : « Ils se regardaient, leurs yeux se troublèrent, et ils tombèrent aux bras l’un de l’autre, leurs lèvres s’unirent violemment dans un dernier baiser. »

Chapitre X

On en vient au morceau de bravoure, l’accouchement de Louise avant terme. Comme Zola nous avait déjà fait le coup de l’auto-accouchement de la bonne Adèle au chapitre XVIII et dernier de Pot-Bouille, on se croit en terrain connu ; mais quelle erreur : qui dit mieux ? Zola se surpasse, et la scène de l’accouchement de Louise pulvérise les records du genre. Elle occupe tout le chapitre X, soit une trentaine de pages de l’édition Pléiade. Louise ne veut pas de médecin : « l’idée qu’un homme l’accoucherait l’avait révoltée » […] « Elle gardait, dans l’abominable torture, cette unique préoccupation de sa pudeur et de sa grâce de femme […] inquiète des coins de nudité qu’elle montrait. » Comme sa cousine lui propose de jeter un œil, elle refuse : « — Toi ! oh ! non, oh ! non… Tu n’es pas mariée. — Non ! je mourrais de honte, je n’oserais jamais plus te regarder en face. » Pauline consent in extremis à faire appeler la sage-femme, bien qu’elle soit persuadée que ce n’est pas pour maintenant car elle n’en est qu’au huitième mois. Or cette sage-femme vient d’accoucher une femme qui en est morte. Le mot « douleur » est seriné ; Zola prend position en exposant le point de vue de la sage-femme, opposée au chloroforme : « La douleur était nécessaire, jamais une femme endormie n’était capable d’un aussi bon travail qu’une femme éveillée. Pauline avait lu le contraire. » Le docteur Cazenove est appelé en cachette, car la sage-femme refuse de prendre un risque qui lui est interdit : « Un souvenir importun ne le quittait pas, il se souvenait des quelques négresses qu’il avait accouchées, aux colonies, une entre autres, une grande fille dont l’enfant se présentait ainsi par l’épaule et qui avait succombé, pendant qu’il la délivrait d’un paquet de chair et d’os. C’étaient, pour les chirurgiens de marine, les seules expériences possibles, des femmes éventrées à l’occasion, quand ils faisaient là-bas un service d’hôpital. Depuis sa retraite à Arromanches, il avait bien pratiqué et acquis l’adresse de l’habitude ; mais le cas si difficile qu’il rencontrait dans cette maison amie venait de le rendre à toute son hésitation d’autrefois. » Les notes de travail de Zola dans son plan détaillé font état de la consultation d’un manuel pratique, car il n’est pas censé avoir assisté à un accouchement. On peut lire : « Il a bien accouché quelques négresses qu’il a tuées, ou plus ou moins massacrées » (note de la p. 1093). Après avoir longuement hésité, le docteur tente de sauver à la fois la mère et l’enfant, et c’est l’opération de la dernière chance dont Zola ne nous cache rien : « Sa pudeur de femme, sa répugnance à se laisser voir dans son mal et dans sa nudité, avaient sombré enfin, emportées par la souffrance. […] Et, découverte jusqu’à la gorge, le ventre à l’air, les jambes élargies, elle restait là, sans même un frisson, étalant sa maternité ensanglantée et béante. »

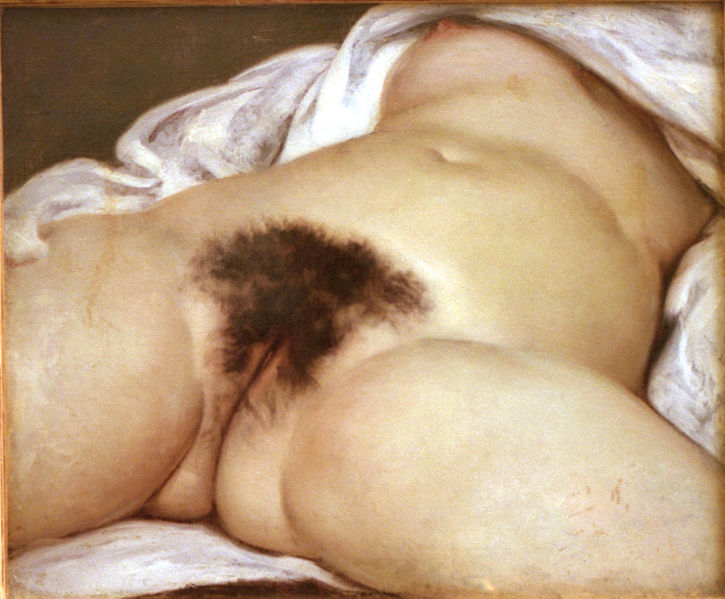

Le prétexte de la « maternité » autorise une scène pornographique d’une intensité rare, à comparer avec la pudeur des scènes de sexe : « cette nudité avait aussi disparu pour eux. Ils n’en voyaient que la misère pitoyable, ce drame d’une naissance disputée, qui tuait l’idée de l’amour. À la grande clarté brutale, le mystère troublant s’en était allé de la peau si délicate aux endroits secrets, de la toison frisant en petites mèches blondes ; et il ne restait que l’humanité douloureuse, l’enfantement dans le sang et dans l’ordure, faisant craquer le ventre des mères, élargissant jusqu’à l’horreur la fente rouge, pareille au coup de hache qui ouvre le tronc et laisse couler la vie des grands arbres. » On songe à L’Origine du monde de Gustave Courbet, que Zola n’avait sans doute pas vu.

Le symbolisme de la scène serait difficile à rendre en peinture : « Hors de la vulve, la main de l’enfant pendait. C’était une petite main noire, dont les doigts s’ouvraient et se fermaient par moments, comme si elle se fût cramponnée à la vie. » Et voici le moment classé X, littéralement, un « fist-fucking vaginal » : « Alors, le docteur s’agenouilla. Il avait enduit de saindoux sa main gauche, qu’il se mit à introduire lentement, pendant qu’il posait la droite sur le ventre. Il fallut refouler le petit bras, le rentrer tout à fait, pour que les doigts de l’opérateur pussent passer ; et ce fut la partie dangereuse de la manœuvre. Les doigts, allongés en forme de coin, pénétrèrent ensuite peu à peu, avec un léger mouvement tournant, qui facilita l’introduction de la main jusqu’au poignet. Elle s’enfonça encore, avança toujours, alla chercher les genoux, puis les pieds de l’enfant ; tandis que l’autre main appuyait davantage sur le bas-ventre, en aidant la besogne intérieure. Mais on ne voyait rien de cette besogne, il n’y avait plus que ce bras disparu dans ce corps.

— Madame est très docile, fit remarquer madame Bouland. Des fois, il faut des hommes pour les tenir. »

Cette scène me rappelle une anecdote racontée dans le récit de mon voyage en Iran. De jeunes Baloutches m’avaient montré sur leur téléphone un clip avec le film d’un accouchement, plus haut degré de pornographie imaginable sans doute, en ce pays. L’apothéose est à l’avenant : « Madame Bouland, sans lâcher la mère, veillait sur l’enfant, qui reposait au milieu des cuisses sanglantes, encore retenu au cou et comme étranglé. Ses petits membres s’agitaient faiblement, puis les mouvements cessèrent. On fut repris de crainte, le médecin eut l’idée d’exciter les contractions, pour précipiter les choses. Il se leva, exerça des pressions brusques sur le ventre de l’accouchée. Et il y eut quelques minutes effroyables, la malheureuse hurlait plus fort, à mesure que la tête sortait et repoussait les chairs, qui s’arrondissaient en un large anneau blanchâtre. Au-dessous, entre les deux cavités distendues et béantes, la peau délicate bombait affreusement, si amincie, qu’on redoutait une rupture. Des excréments jaillirent, l’enfant tomba dans un dernier effort, sous une pluie de sang et d’eaux sales.

— Enfin, dit Cazenove. Celui-là pourra se vanter de n’être pas venu au monde gaiement. »

Et ce n’est pas fini, car tandis que le docteur et la sage-femme s’appliquent à sauver la mère, Pauline fait l’impossible pour insuffler la vie à l’enfant, par une séance de « frictions et […] insufflations », qu’elle a dû apprendre dans des livres, de même que Zola a appris ce qui lui permet d’écrire cette scène « réaliste ». On peut y lire une mise en abyme du romancier, qui par l’application de son art, parvient à donner vie à une scène qui lui est tout à fait étrangère : « Sous sa gorge, il lui semblait entendre se régler les battements du cœur. Et sa bouche ne quitta plus la petite bouche, elle partageait, elle vivait avec le petit être, ils n’avaient plus à eux deux qu’une haleine, dans ce miracle de résurrection, une haleine lente, prolongée, qui allait de l’un à l’autre comme une âme commune. Des glaires, des mucosités lui souillaient les lèvres, mais sa joie de l’avoir sauvé emportait son dégoût : elle aspirait maintenant une âpreté chaude de vie, qui la grisait. Quand il cria enfin, d’un faible cri plaintif, elle tomba assise devant le fauteuil, remuée jusqu’au ventre. » D’ailleurs la confidence qui suit semble montée de l’âme de l’auteur : « Dans la largeur de son flanc, aurait tenu un fils solide et fort. C’était un regret immense de son existence manquée, de son sexe de femme qui dormirait stérile. » En effet, le drame de la stérilité de son couple devait travailler Zola furieusement quand il écrivait les romans de ces années précédant sa rencontre de Jeanne Rozerot en 1888, qui lui donnera ses deux enfants adultérins tant désirés. Au contraire de l’écrivain, la paternité de Lazare ne lui inspire qu’un éphémère accès de lucidité : « — Était-ce imbécile, ces négations, ces fanfaronnades, tout ce noir que je broyais par crainte et par vanité ! C’est moi qui ai fait notre vie mauvaise, et la tienne, et la mienne, et celle de la famille… Oui, toi seule étais sage. L’existence devient si facile, lorsque la maison est en belle humeur et qu’on y vit les uns pour les autres !… Si le monde crève de misère, qu’il crève au moins gaiement, en se prenant lui-même en pitié ! » Et Pauline ajourne à nouveau son départ de la maison, déterminée à s’occuper du petit.

Chapitre XI