Accueil > Zola pour les nuls > La Fortune des Rougon, d’Émile Zola

La Genèse des Rougon-Macquart, à partir de la troisième

La Fortune des Rougon, d’Émile Zola

La Fortune des Rougon, d’Émile Zola

Édition Pléiade, 1871 (édition de 1960).

samedi 14 septembre 2013

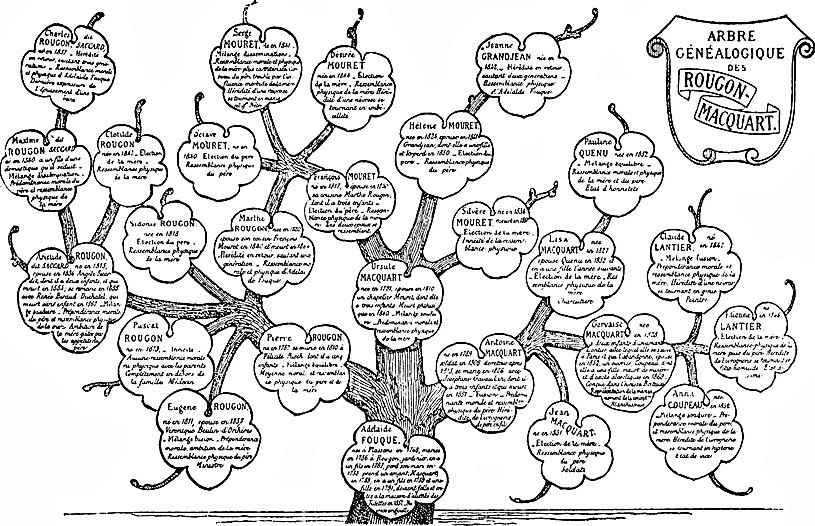

Je n’ai pas encore lu l’Histoire naturelle et sociale d’une famille sous le second Empire ou Les Rougon-Macquart, les vingt tomes de Zola, publiés entre 1871 et 1893. Je me souviens en avoir lu six, certains plusieurs fois, dont j’ai tout oublié, à part Germinal, relu pour mes élèves de seconde l’an passé. Le temps est peut-être venu de combler cette impardonnable lacune. Au départ, je voulais surtout relire La Curée, pour la composante homosexuelle et homophobe, mais comme c’est le tome 2, autant partir de la racine. Voilà donc La Fortune des Rougon, excellent roman programmatique, qui commence par le coup d’État du 2 décembre 1851 vu de Plassans, ville imaginaire de Provence. Les deux enfants Silvère et Miette qui entament et finissent le volume seront sacrifiés, pour mieux symboliser sur quoi marche ce second Empire qui concentre tous les égoïsmes. La sexualité tient une grande place, dès le départ, dans le projet de Zola, au côté de l’hérédité. Le Docteur Pascal, à qui sera consacré le dernier tome, est également présent, personnage spéculaire de l’écrivain naturaliste.

Préface d’Armand Lanoux, édition de la Pléiade

Armand Lanoux, dans sa préface générale de l’édition de la Pléiade (1960), cite cette déclaration de Zola aux frères Goncourt, alors qu’il projetait son cycle : « Les caractères de nos personnages sont déterminés par les organes génitaux. C’est de Darwin ! La littérature, c’est ça ! ». Le préfacier en tire cette réflexion : « Les Rougon-Macquart seront donc une épopée du sexe, jusqu’alors ignoré au nom des tabous sociaux, considéré certes comme une force romanesque sur le plan individuel (voir Balzac et les Goncourt eux-mêmes) mais jamais encore imaginé comme force sociale. L’auteur de Thérèse Raquin s’affirme déjà en démiurge. Derrière les mots qui offusquent ses interlocuteurs, s’ouvre une trouée dans les conventions, par où passeront plus tard Lawrence, Cendrars, Miller, le roman américain moderne, etc. » (p. XI). Il cite plus loin (sans référencer) Jean Rostand rendant hommage à Zola : « Certes, nous savons aujourd’hui que la transmission des caractères organiques s’effectue d’une manière beaucoup plus complexe que ne pouvait le soupçonner l’auteur des Rougon-Macquart… N’empêche que la conception générale de Zola reste parfaitement valable. Hérédité et milieu… La nature et la nourriture, le germe et les circonstances, l’origine et l’histoire, voilà bien les deux auteurs de l’homme. Pour moi, je n’en connais pas d’autres ».

Genèse du cycle des Rougon-Macquart

Bizarrement, on trouve au compte-goutte les informations sur la genèse du Cycle. À la date de février 2016, on ne trouve quasiment rien sur ce sujet dans l’article de Wikipédia. Un article Alain Pagès, « Émile Zola : genèse du roman familial » fait le point sur la première liste de dix romans de 1868, qu’il transcrit comme suit. On peut aussi visionner cette liste dans son jus, dans le folio 23 du volume 10 345 sur le site Gallica.

Un roman sur les prêtres (Province)

Un roman militaire (Italie)

Un roman sur l’art (Paris)

Un roman sur les grandes démolitions de Paris.

Un roman judiciaire (Province)

Un roman ouvrier (Paris)

Un roman sur le grand monde (Paris)

Un roman sur la femme d’intrigue dans le commerce […] Paris.

Un roman sur la famille d’un parvenu […]

Roman initial, province. (BNF, N.a.f., Mss. 10 345, f° 23)

Quelques mois après, début 1869, Zola envoie à Lacroix des scénarios de dix romans, avec des noms provisoires très différents des noms définitifs (les « Goiraud-Bergasse »). Les dix scénarios correspondent en fait, en plus de La Fortune, à La Curée (deux scénarios qui seront réunis en un seul roman), La Faute de l’abbé Mouret, Son Excellence Eugène Rougon, L’Assommoir, Nana, L’Œuvre, La Bête humaine, La Débâcle. La Fortune des Rougon sera publié d’abord sous le titre La Famille Rougon et sous forme de feuilleton dans le journal Le Siècle du 28 juin 1870 au 19 juillet 1870, interrompue au sixième chapitre par le déclenchement de la guerre. La fin sera publiée du 18 au 21 mars 1871, et le volume ne paraîtra qu’en octobre de la même année. Ce long délai entre écriture (largement commencée en 1869) et publication en volume sera unique pour les vingt volumes, et Zola avancera dès lors comme la locomotive folle de La Bête humaine !

Préface de Zola

« Je veux expliquer comment une famille, un petit groupe d’êtres, se comporte dans une société, en s’épanouissant pour donner naissance à dix, à vingt individus, qui paraissent, au premier coup d’œil, profondément dissemblables, mais que l’analyse montre intimement liés les uns aux autres. L’hérédité a ses lois, comme la pesanteur.

Je tâcherai de trouver et de suivre, en résolvant la double question des tempéraments et des milieux, le fil qui conduit mathématiquement d’un homme à un autre homme. Et quand je tiendrai tous les fils, quand j’aurai entre les mains tout un groupe social, je ferai voir ce groupe à l’œuvre, comme acteur d’une époque historique, je le créerai agissant dans la complexité de ses efforts, j’analyserai à la fois la somme de volonté de chacun de ses membres et la poussée générale de l’ensemble.

Les Rougon-Macquart, le groupe, la famille que je me propose d’étudier, a pour caractéristique le débordement des appétits, le large soulèvement de notre âge, qui se rue aux jouissances. Physiologiquement, ils sont la lente succession des accidents nerveux et sanguins qui se déclarent dans une race, à la suite d’une première lésion organique, et qui déterminent, selon les milieux, chez chacun des individus de cette race, les sentiments, les désirs, les passions, toutes les manifestations humaines, naturelles et instinctives, dont les produits prennent les noms convenus de vertus et de vices. Historiquement, ils partent du peuple, ils s’irradient dans toute la société contemporaine, ils montent à toutes les situations, par cette impulsion essentiellement moderne que reçoivent les basses classes en marche à travers le corps social, et ils racontent ainsi le second Empire, à l’aide de leurs drames individuels, du guet-apens du coup d’État à la trahison de Sedan.

Depuis trois années, je rassemblais les documents de ce grand ouvrage, et le présent volume était même écrit, lorsque la chute des Bonaparte, dont j’avais besoin comme artiste, et que toujours je trouvais fatalement au bout du drame, sans oser l’espérer si prochaine, est venue me donner le dénouement terrible et nécessaire de mon œuvre. Celle-ci est, dès aujourd’hui, complète ; elle s’agite dans un cercle fini ; elle devient le tableau d’un règne mort, d’une étrange époque de folie et de honte.

Cette œuvre, qui formera plusieurs épisodes, est donc, dans ma pensée, l’Histoire naturelle et sociale d’une famille sous le second Empire. Et le premier épisode : la Fortune des Rougon, doit s’appeler de son titre scientifique : les Origines.

Paris, le 1er juillet 1871.

Cette préface programmatique mérite d’être citée intégralement, et peut constituer une lecture analytique. Il en va de même de l’incipit, avec ce paragraphe très hugolien dans ses antithèses, à propos de la place Saint-Mittre, ex-cimetière où commence et finit ce roman : « La terre, que l’on gorgeait de cadavres depuis plus d’un siècle, suait la mort, et l’on avait dû ouvrir un nouveau champ de sépultures à l’autre bout de la ville. Abandonné, l’ancien cimetière s’était épuré à chaque printemps, en se couvrant d’une végétation noire et drue. Ce sol gras, dans lequel les fossoyeurs ne pouvaient plus donner un coup de bêche sans arracher quelque lambeau humain, eut une fertilité formidable. […] On sentait en dessous, dans l’ombre des tiges pressées, le terreau humide qui bouillait et suintait la sève ». Le premier chapitre présente aussi un paragraphe sur les bohémiens dont on ne changerait pas une ligne : « Ce qui a achevé de donner à ce coin perdu un caractère étrange, c’est l’élection de domicile que, par un usage traditionnel, y font les bohémiens de passage. Dès qu’une de ces maisons roulantes, qui contiennent une tribu entière, arrive à Plassans, elle va se remiser au fond de l’aire Saint-Mittre. Aussi la place n’est-elle jamais vide ; il y a toujours là quelque bande aux allures singulières, quelque troupe d’hommes fauves et de femmes horriblement séchées, parmi lesquels on voit se rouler à terre des groupes de beaux enfants. Ce monde vit sans honte, en plein air, devant tous, faisant bouillir leur marmite, mangeant des choses sans nom, étalant leurs nippes trouées, dormant, se battant, s’embrassant, puant la saleté et la misère ».

Funèbre Idylle

Puis c’est le jeune héros, Silvère, premier des Rougon-Macquart dont on a le portrait : « C’était un garçon à l’air vigoureux, dont la bouche fine et la peau encore délicate annonçaient la jeunesse. Il devait avoir dix-sept ans. Il était beau d’une beauté caractéristique ». Il attend sa tragique amoureuse, Miette, qui n’a que treize ans mais dont la vie a fait une petite femme. Zola leur dédie une belle page sur les amours clandestines, cachées sous la pelisse de la jeune fille : « L’amoureuse n’a qu’à ouvrir son vêtement, elle a un asile tout prêt pour son amoureux ; elle le cache sur son cœur, dans la tiédeur de ses habits, comme les petites bourgeoises cachent leurs galants sous les lits ou dans les armoires. Le fruit défendu prend ici une saveur particulièrement douce ; il se mange en plein air, au milieu des indifférents, le long des routes. Et ce qu’il y a d’exquis, ce qui donne une volupté pénétrante aux baisers échangés, ce doit être la certitude de pouvoir s’embrasser impunément devant le monde, de rester des soirées en public aux bras l’un de l’autre, sans courir le danger d’être reconnus et montrés au doigt. Un couple n’est plus qu’une masse brune, il ressemble à un autre couple. Pour le promeneur attardé, qui voit vaguement ces masses se mouvoir, c’est l’amour qui passe, rien de plus ; l’amour sans nom, l’amour qu’on devine et qu’on ignore. […] Cela est très voluptueux et très virginal à la fois. Le climat est le grand coupable ; lui seul a dû d’abord inviter les amants à prendre les coins des faubourgs pour retraites. Par les belles nuits d’été, on ne peut faire le tour de Plassans sans découvrir, dans l’ombre de chaque pan de mur, un couple encapuchonné ; certains endroits, l’aire de Saint-Mittre par exemple, sont peuplés de ces dominos sombres qui se frôlent lentement, sans bruit, au milieu des tiédeurs de la nuit sereine ; on dirait les invités d’un bal mystérieux que les étoiles donneraient aux amours des pauvres gens » (Un écho de ce motif se retrouve au chapitre VI de La Bête humaine). Miette est la fille d’un braconnier, Chantegreil, emprisonné pour avoir tué un gendarme, ce qui lui vaut tous les mauvais traitements. Quand arrivent les insurgés que rejoint Silvère, elle est d’abord conspuée, puis un homme prend sa défense, et de reconnaissance, elle se saisit du drapeau rouge, et de sa mort : « À ce moment, elle fut la vierge Liberté ».

Origines des Rougon-Macquart

C’est au deuxième chapitre seulement que Zola nous présente le noyau originel de ses personnages :

« Pierre Rougon était un fils de paysan. La famille de sa mère, les Fouque, comme on les nommait, possédait, vers la fin du siècle dernier, un vaste terrain situé dans le faubourg, derrière l’ancien cimetière Saint-Mittre ; ce terrain a été plus tard réuni au Jas-Meiffren. Les Fouque étaient les plus riches maraîchers du pays ; ils fournissaient de légumes tout un quartier de Plassans. Le nom de cette famille s’éteignit quelques années avant la révolution. Une fille seule resta, Adélaïde, née en 1768, et qui se trouva orpheline à l’âge de dix-huit ans. Cette enfant, dont le père mourut fou, était une grande créature, mince, pâle, aux regards effarés, d’une singularité d’allures qu’on put prendre pour de la sauvagerie tant qu’elle resta petite fille. Mais, en grandissant, elle devint plus bizarre encore ; elle commit certaines actions que les plus fortes têtes du faubourg ne purent raisonnablement expliquer, et, dès lors, le bruit courut qu’elle avait le cerveau fêlé comme son père. Elle se trouvait seule dans la vie, depuis six mois à peine, maîtresse d’un bien qui faisait d’elle une héritière recherchée, quand on apprit son mariage avec un garçon jardinier, un nommé Rougon, paysan mal dégrossi, venu des Basses-Alpes. Ce Rougon, après la mort du dernier des Fouque, qui l’avait loué pour une saison, était resté au service de la fille du défunt. De serviteur à gages, il passait brusquement au titre envié de mari. […] Adélaïde eut un fils au bout de douze grands mois. […] Rougon mourut presque subitement, quinze mois après son mariage. […] Une année s’était à peine écoulée que la jeune veuve donna lieu à un scandale inouï ; on sut d’une façon certaine qu’elle avait un amant ; elle ne paraissait pas s’en cacher ; plusieurs personnes affirmaient l’avoir entendue tutoyer publiquement le successeur du pauvre Rougon. […] Ce qui rendit le scandale plus éclatant, ce fut l’étrange choix d’Adélaïde […] un homme mal famé, que l’on désignait d’habitude sous cette locution, « ce gueux de Macquart. » […] La vérité était que Macquart n’avait pas de rentes, et qu’il mangeait et buvait en heureux fainéant, pendant ses courts séjours à la ville. Il buvait surtout avec un entêtement farouche ; seul à une table, au fond d’un cabaret, il s’oubliait chaque soir, les yeux fixés stupidement sur son verre, sans jamais écouter ni regarder autour de lui. […] Depuis la mort de son père, un ouvrier tanneur, qui lui avait laissé pour tout héritage la masure de l’impasse Saint-Mittre, on ne lui connaissait ni parents ni amis. La proximité des frontières et le voisinage des forêts de la Seille avaient fait de ce paresseux et singulier garçon un contrebandier doublé d’un braconnier, un de ces êtres à figure louche dont les passants disent : « Je ne voudrais pas rencontrer cette tête-là, à minuit, au coin d’un bois. » Grand, terriblement barbu, la face maigre, Macquart était la terreur des bonnes femmes du faubourg ; elles l’accusaient de manger des petits enfants tout crus ».

Le résultat est qu’Adélaïde joint deux bâtards, Antoine et Ursule, à l’enfant légitime Pierre. Celui-ci traite sa mère en esclave, et manigance pour s’approprier le bien familial au détriment de ses demi-frère et sœur : « Au bout de quelques mois, elle [Adélaïde] appartint à son fils. Elle était devant lui comme une petite fille qui n’est pas certaine de sa sagesse et qui craint toujours d’avoir mérité le fouet. Pierre, en habile garçon, lui avait lié les pieds et les mains, s’en était fait une servante soumise, sans ouvrir les lèvres, sans entrer dans des explications difficiles et compromettantes. Quand le jeune homme sentit sa mère en sa possession, qu’il put la traiter en esclave, il commença à exploiter dans son intérêt les faiblesses de son cerveau et la terreur folle qu’un seul de ses regards lui inspirait ». Il se débarrasse d’Antoine et d’Ursule (la mère de Silvère), et jette « ses vues sur la fille d’un marchand d’huile, Félicité Puech ».

Le Docteur Pascal, miroir du romancier naturaliste

C’est un mariage arrangé qui convient aux deux parties. Ils auront trois fils, Eugène, Aristide & Pascal, et deux filles, Marthe & Sidonie. Aristide & Sidonie se retrouveront dès La Curée, Marthe dans La Conquête de Plassans, Eugène dans Son Excellence Eugène Rougon, et Pascal est le futur Docteur Pascal, raté de la famille en apparence, image spéculaire, ou mise en abyme si l’on veut du romancier naturaliste : « Il était resté garçon. Il ne se douta seulement pas des graves événements qui se préparaient. Depuis deux ou trois ans, il s’occupait du grand problème de l’hérédité, comparant les races animales à la race humaine, et il s’absorbait dans les curieux résultats qu’il obtenait. Les observations qu’il avait faites sur lui et sur sa famille, avaient été comme le point de départ de ses études. Le peuple comprenait si bien, avec son intuition inconsciente, à quel point il différait des Rougon, qu’il le nommait M. Pascal, sans jamais ajouter son nom de famille ». Plus tard, quand Félicité invite le tout-Plassans dans son salon, Pascal se comporte en mini-Zola : « L’idée de réussir, de voir toute sa famille arriver à la fortune, était devenue une monomanie chez Félicité. Pascal, pour ne pas la chagriner, vint donc passer quelques soirées dans le salon jaune. Il s’y ennuya moins qu’il ne le craignait. La première fois, il fut stupéfait du degré d’imbécillité auquel un homme bien portant peut descendre. Les anciens marchands d’huile et d’amandes, le marquis et le commandant eux-mêmes, lui parurent des animaux curieux qu’il n’avait pas eu jusque-là l’occasion d’étudier. Il regarda avec l’intérêt d’un naturaliste leurs masques figés dans une grimace, où il retrouvait leurs occupations et leurs appétits ; il écouta leurs bavardages vides, comme il aurait cherché à surprendre le sens du miaulement d’un chat ou de l’aboiement d’un chien. À cette époque, il s’occupait beaucoup d’histoire naturelle comparée, ramenant à la race humaine les observations qu’il lui était permis de faire sur la façon dont l’hérédité se comporte chez les animaux. Aussi, en se trouvant dans le salon jaune, s’amusa-t-il à se croire tombé dans une ménagerie. Il établit des ressemblances entre chacun de ces grotesques et quelque animal de sa connaissance. Le marquis lui rappela exactement une grande sauterelle verte, avec sa maigreur, sa tête mince et futée. Vuillet lui fit l’impression blême et visqueuse d’un crapaud. Il fut plus doux pour Roudier, un mouton gras, et pour le commandant, un vieux dogue édenté. Mais son continuel étonnement était le prodigieux Granoux. Il passa toute une soirée à mesurer son angle facial. Quand il l’écoutait bégayer quelque vague injure contre les républicains, ces buveurs de sang, il s’attendait toujours à l’entendre geindre comme un veau ; et il ne pouvait le voir se lever, sans s’imaginer qu’il allait se mettre à quatre pattes pour sortir du salon ». Pascal suit la troupe des insurgés, et quand il rencontre son jeune cousin Silvère, le regarde en naturaliste : « Pascal l’écoutait en souriant ; il examinait avec curiosité ses gestes, les jeux ardents de sa physionomie, comme s’il eût étudié un sujet, disséqué un enthousiasme, pour voir ce qu’il y a au fond de cette fièvre généreuse ». Et pour clore la boucle, l’idée sera reprise lors de l’agonie d’Adélaïde : « Pascal fixait un regard pénétrant sur la folle, sur son père, sur son oncle ; l’égoïsme du savant l’emportait ; il étudiait cette mère et ces fils, avec l’attention d’un naturaliste surprenant les métamorphoses d’un insecte. Et il songeait à ces poussées d’une famille, d’une souche qui jette des branches diverses, et dont la sève âcre charrie les mêmes germes dans les tiges les plus lointaines, différemment tordues, selon les milieux d’ombre et de soleil. Il crut entrevoir un instant, comme au milieu d’un éclair, l’avenir des Rougon-Macquart, une meute d’appétits lâchés et assouvis, dans un flamboiement d’or et de sang ».

Manigances chez les Rougon

Le marquis de Carnavant, qu’observe Pascal, est le seul aristocrate à fréquenter le salon Rougon. Zola laisse entendre qu’il pourrait être le père biologique de Félicité, en tout cas elle est la passion de ses vieux jours. Comme les affaires du couple n’ont pas prospéré comme le promettait l’arrivisme sans scrupules de Pierre Rougon, Félicité ronge son frein. Le marquis juge que Pierre est « un peu épais », expression qu’on croyait purement québécoise !

Sur ces entrefaites, Antoine, le frère bâtard, revient de l’armée, et devient une épave compromettante, qui réclame sa part de l’héritage spoliée par Pierre. Il finit par épouser une femme dont il fait « sa bête de somme », et trois enfants, Lisa, Gervaise : « La seconde fille, Gervaise, née l’année suivante, était bancale de naissance. Conçue dans l’ivresse, sans doute pendant une de ces nuits honteuses où les époux s’assommaient, elle avait la cuisse droite déviée et amaigrie, étrange reproduction héréditaire des brutalités que sa mère avait eu à endurer dans une heure de lutte et de soûlerie furieuse » et Jean. Antoine exploite éhontément ses enfants avant, puis après la mort de sa femme. Gervaise rencontre Lantier, en a deux enfants sans mariage, à l’âge de 14, puis de 18 ans (Lantier en a 4 de plus). Non seulement Antoine vole la paie de ses enfants, mais il va « parfois jusqu’à regarder comme siennes les maîtresses que le jeune menuisier [son fils Jean] courtisait ». Après avoir posé ces jalons, Zola revient au sujet même de ce premier Tome, l’origine de la fortune tardive des Rougon. Pierre suit aveuglément les conseils de son fils Eugène, introduit dans les milieux bonapartistes à Paris, en croyant tout cacher à Félicité, qui lit les lettres du fils en cachette, et dirige habilement son mari, avec la complicité tacite du marquis.

Fin de Silvère et Miette

De son côté, Silvère poursuit son destin fatal auprès des rebelles et de Miette. Zola nous offre l’idylle tragique de ces enfants : « Il y eut un silence. Jusqu’à cette heure trouble, les jeunes gens s’étaient aimés d’une tendresse fraternelle. Dans leur ignorance, ils continuaient à prendre pour une amitié vive l’attrait qui les poussait à se serrer sans cesse entre les bras, et à se garder dans leurs étreintes, plus longtemps que ne se gardent les frères et les sœurs. Mais, au fond de ces amours naïves, grondaient, plus hautement, chaque jour, les tempêtes du sang ardent de Miette et de Silvère. Avec l’âge, avec la science, une passion chaude, d’une fougue méridionale, devait naître de cette idylle. Toute fille qui se pend au cou d’un garçon est femme déjà, femme inconsciente, qu’une caresse peut éveiller. Quand les amoureux s’embrassent sur les joues, c’est qu’ils tâtonnent et cherchent les lèvres. Un baiser fait des amants. Ce fut par cette noire et froide nuit de décembre, aux lamentations aigres du tocsin, que Miette et Silvère échangèrent un de ces baisers qui appellent à la bouche tout le sang du cœur. […] Et alors ce fut dans une sorte de rêve, que leurs lèvres se rencontrèrent. Leur baiser fut long, avide. Il leur sembla que jamais ils ne s’étaient embrassés. Ils souffraient, ils se séparèrent. Puis, quand le froid de la nuit eut glacé leur fièvre, ils demeurèrent à quelque distance l’un de l’autre, dans une grande confusion ». Miette est prise de remords : « Nous venons de faire le mal, Silvère ». Puis, après s’être ressaisie, elle retrouve le désir étouffé sous les préjugés : « Les mots lui manquaient, non qu’elle eût conscience de la honte, mais parce qu’elle ignorait ce qu’elle désirait. Elle était simplement secouée par une sourde révolte intérieure et par un besoin d’infini dans la joie ». Cela n’ira pas bien loin : « Les jeunes gens, jusqu’à cette nuit de trouble, avaient vécu une de ces naïves idylles qui naissent au milieu de la classe ouvrière, parmi ces déshérités, ces simples d’esprit, chez lesquels on retrouve encore parfois les amours primitives des anciens contes grecs ». Pourtant, Zola nous tire du récit rétrospectif de cette chaste idylle 40 interminables pages, le seul épisode de ce roman qui m’ait ennuyé, avec cependant de belles images, comme cette page où ils se regardent en secret dans le reflet du puits mitoyen qui sépare la masure où vit Adélaïde, qui a récupéré Silvère après la mort de ses parents, de son ancienne propriété, où travaille Miette. Ou cette page étonnante pour l’époque où Silvère apprend à nager à Miette. Enfin, cette évocation très « éros et thanatos » de leurs amours dans l’ancien cimetière, où Silvère sera exécuté : « c’étaient les morts qui leur soufflaient leurs passions disparues au visage, les morts qui leur contaient leur nuit de noces, les morts qui se retournaient dans la terre, pris du furieux désir d’aimer, de recommencer l’amour. Ces ossements, ils le sentaient bien, étaient pleins de tendresse pour eux ; les crânes brisés se réchauffaient aux flammes de leur jeunesse, les moindres débris les entouraient d’un murmure ravi, d’une sollicitude inquiète, d’une jalousie frémissante. Et quand ils s’éloignaient, l’ancien cimetière pleurait ». La mort de Miette, tuée par les soldats en tenant toujours le drapeau, ferme le symbole : « Miette lui disait qu’elle partait seule, avant les noces, qu’elle s’en allait sans être sa femme ; elle lui disait encore que c’était lui qui avait voulu cela, qu’il aurait dû l’aimer comme tous les garçons aiment les filles. À son agonie, dans cette lutte rude que sa nature sanguine livrait à la mort, elle pleurait sa virginité. Silvère, penché sur elle, comprit les sanglots amers de cette chair ardente. Il entendit au loin les sollicitations des vieux ossements ; il se rappela ces caresses qui avaient brûlé leurs lèvres, dans la nuit, au bord de la route : elle se pendait à son cou, elle lui demandait tout l’amour, et lui, il n’avait pas su, il la laissait partir petite fille, désespérée de n’avoir pas goûté aux voluptés de la vie. Alors, désolé de la voir n’emporter de lui qu’un souvenir d’écolier et de bon camarade, il baisa sa poitrine de vierge, cette gorge pure et chaste qu’il venait de découvrir. Il ignorait ce buste frissonnant, cette puberté admirable. Ses larmes trempaient ses lèvres. Il collait sa bouche sanglotante sur la peau de l’enfant. Ces baisers d’amant mirent une dernière joie dans les yeux de Miette. Ils s’aimaient, et leur idylle se dénouait dans la mort ».

Le triomphe de Rougon

Loin de ces préoccupations, les familiers du salon jaune se partagent Plassans, profitant de la bourrasque du coup d’État. Le libraire Vuillet représente le parti religieux avec conviction : « Vuillet avait un fonds très assorti de livres obscènes, qu’il cachait dans un grand tiroir, sous une couche de chapelets et d’images saintes ; c’était lui qui inondait la ville de photographies et de gravures honteuses, sans que cela nuisît le moins du monde à la vente des paroissiens ». Félicité lui obtiendra le pardon de ces erreurs, et de retrouver la clientèle de l’école catholique. Les événements qui se succèdent et qui aboutissent à la gloire du falot Pierre Rougon mené par le bout du nez par sa femme donnent lieu à d’admirables pages sarcastiques, presque héroï-comiques. On peut relever la lecture analytique avant la lettre, de l’article rédigé par Vuillet, qui en s’emparant de la poste a eu seul accès aux nouvelles du succès du coup d’État, tandis que le reste de la ville croit au succès de la rébellion, pour condamner les républicains : « L’alinéa consacré à Miette et à sa pelisse rouge montait en plein lyrisme. Vuillet avait vu dix, vingt filles sanglantes : « Et qui n’a pas aperçu, au milieu de ces monstres, des créatures infâmes vêtues de rouge et qui devaient s’être roulées dans le sang des martyrs que ces brigands ont assassinés le long des routes ? Elles brandissaient des drapeaux, elles s’abandonnaient, en pleins carrefours, aux caresses ignobles de la horde tout entière. » Et Vuillet ajoutait avec une emphase biblique : « La République ne marche jamais qu’entre la prostitution et le meurtre. » ». Il y a la forte page où Félicité se venge habilement de son mari qui se croit défait si près de la victoire, alors qu’elle a percé le secret de Vuillet et appris les nouvelles de Paris. Et la veulerie d’Aristide, qui tourne sa veste pour revenir dans le giron familial après avoir joué le républicain, puis laisse exécuter Silvère sans réagir. Une phrase de celui-ci nous informe habilement de la durée du récit : « Il y avait huit jours qu’il était venu dire adieu à Miette. Que cela était loin ! » Bien sûr, le récit de ces huit jours a été truffé d’analepses couvrant près d’un siècle, mais avec quel talent ! L’exécution de Silvère a décidément bien des spectateurs qui contredisent l’affirmation de Diderot dans Jacques le Fataliste (« Quel est, à votre avis, le motif qui attire la populace aux exécutions publiques ? L’inhumanité ? Vous vous trompez : le peuple n’est point inhumain »). Justin, le cousin et ennemi de Miette, se délecte : « Il attendit le coup de feu avec cette volupté qu’il prenait à la souffrance des autres, mais décuplée par l’horreur de la scène, mêlée d’une épouvante exquise ». Dans les dernières pages, le mot « curée » est utilisé, pour annoncer le second tome, au terme d’un repas de gala qui réunit tous les vautours de Plassans dans le salon jaune : « Et, chez les Rougon, le soir, au dessert, des rires montaient dans la buée de la table, toute chaude encore des débris du dîner. Enfin, ils mordaient aux plaisirs des riches ! Leurs appétits, aiguisés par trente ans de désirs contenus, montraient des dents féroces. Ces grands inassouvis, ces fauves maigres, à peine lâchés de la veille dans les jouissances, acclamaient l’empire naissant, le règne de la curée ardente. Comme il avait relevé la fortune des Bonaparte, le coup d’État fondait la fortune des Rougon ».

– Pan sur le bec à Zola. Les puristes relèveront dans la même page, à la fin du chapitre VI, ces deux jolis pléonasmes : « Il s’était couvert d’une couverture » « Il finit par conclure que la république était une duperie. » Quel plaisir ça fait de prendre un granzécrivain en flagrant délit de faiblesse de style !

– Les amateurs de critique génétique feuilletteront le manuscrit intégral de l’œuvre sur le site Gallica de la BNF.

Voir en ligne : La Fortune des Rougon sur Wikisource

© altersexualite.com, 2013

Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.

altersexualite.com

altersexualite.com