Accueil > Classiques > XXe et XXIe siècles > Xala, Ô pays, mon beau peuple !, et Niiwam, d’Ousmane Sembène

Impuissance et polygamie, pour lycéens et adultes

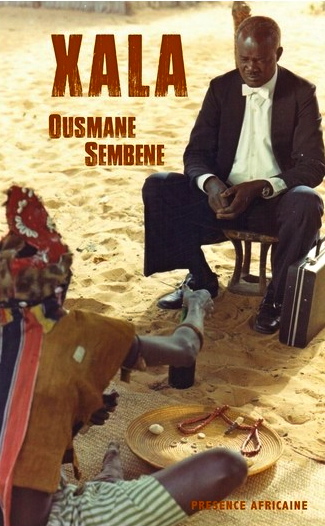

Xala, Ô pays, mon beau peuple !, et Niiwam, d’Ousmane Sembène

Xala, Ô pays, mon beau peuple !, et Niiwam, d’Ousmane Sembène

Présence Africaine, 1973, 192 p., 6,2 € ; Pocket, 1957, 190 p., épuisé ; Présence Africaine, 1987, 192 p., 6,2 €.

mercredi 8 mars 2017

Continuons notre panorama de la Littérature sénégalaise. Publié 13 ans après Les Bouts de bois de Dieu, Xala (prononcer « hâla ») sera adapté au cinéma en 1974, soit dans la foulée de sa sortie en livre. Xala raconte l’histoire d’El Hadji Abdou Kader Bèye, un homme d’affaires opulent de Dakar, victime d’un « Xala », c’est-à-dire un envoûtement qui le rend impuissant, le soir de son 3e mariage avec une jeune fille, N’Gone. Ses affaires périclitent, et ses relations avec ses enfants des deux premières femmes : Adja Awa Astou, née Renée, convertie et reniée par son père, et Oumi N’Doye, fascinée par la mode française. Mais qui lui a lancé ce « Xala » ?

Nous verrons aussi Ô pays, mon beau peuple ! (1957), Le Mandat (film de 1968) et Niiwam (1987), qui témoignent aussi des difficultés de la vie africaine entre tradition, modernité et pauvreté.

Xala

Le roman commence par une réunion d’hommes d’affaires, qui célèbrent un événement : pour la première fois, la Chambre de Commerce et d’Industrie est « dirigée par un Africain ». El Hadji Abdou Kader Bèye, « ancien instituteur, rayé du corps enseignant à cause de son activité syndicale », en profite pour convier tous les membres de la Chambre à son 3e mariage : « Si nous sommes pour la modernité, cela ne veut pas dire que nous avons renoncé à notre africanité » (p. 9). Il doit d’abord passer prendre ses deux autres épouses. La première, « trente-six à quarante ans », vit avec ses six enfants dans sa « Villa Adja Awa Astou ». Chrétienne née à Gorée, elle « s’était apostasiée par amour pour mieux partager les félicités d’une vie conjugale » (p. 26). Rama, vingt ans, la fille d’Awa qui à l’université « faisait partie du groupe de langue wolof » et refuse souvent de s’exprimer en français, est farouchement opposée à ce nouveau mariage. Lors du second mariage, Awa qui venait de faire son pèlerinage à La Mecque, s’efforçait d’être une épouse musulmane modèle. Au lendemain de la fête, deux femmes mûres se présentent à la chambre de la jeune épouse N’Goné avec un coq à égorger. Hélas, El Hadji Abdou Kader Bèye est effondré : « je n’y suis pas arrivé » (p. 50). Immédiatement, la vieille La Badiène comprend de quoi il s’agit : « On t’a jeté un sort… » […] « Je te l’avais dit ! Toi et tes semblables vous vous prenez pour des toubabs », puis elle relativise : « Ce n’est rien, le xala ! Ce qu’une main a planté, une autre peut l’ôter… » El Hadji gamberge : « Qui, des épouses, avait ourdi cet acte, lui avait « noué l’aiguillette » ? Et pourquoi ? Qui des deux ? » Il consulte des marabouts, qui voyant sa Mercédès lui prélèvent de forts honoraires, et orientent ses soupçons, selon leur humeur, sur une femme ou sur un collègue, toujours décrit de façon fort vague. Il consulte également un psychiatre, et le fiancé de Rama, jeune psy travaillant dans le même service, est au courant, ainsi d’ailleurs que toute la ville. Puis c’est un « seet-katt », un voyant, forcément vieux, qui étudie les cauris, et en tire (contre 500 francs C.F.A.), l’avis magistral suivant : « c’est quelqu’un de ton entourage ». El Hadji est bouleversé : « Comme la nature par petites touffes d’herbe reconquiert sa vie sur des ruines, l’atavisme ancestral du fétichisme renaissait chez El Hadji » (p. 95).

N’Goné s’efforce de séduire son nouveau mari tout en discutant les termes de sa richesse : comment apprendre à conduire la voiture qu’elle a reçue en cadeau ? (p. 112). Rama se rend à Gorée pour visiter comme chaque dimanche son grand-père, lequel n’a pas revu sa fille depuis fort longtemps. Elle lui confirme qu’elle est une « musulmane moderne », mais lui reproche de ne plus voir sa fille Awa. Il lui dit qu’il ne quitte plus l’île, et ne la quittera que les pieds devant, sans revoir sa fille ailleurs que « devant Dieu » (p. 139). Pour El Hadji, la déroute financière suit le Xala. Ses biens sont saisis, et sauf Awa dont les biens sont à son nom, les deux dernières épouses sont forcées de déménager pour échapper aux huissiers. Les enfants de Oumi N’Doye se plaignent du manque de confort dans la maison de leurs grands-parents. Elle-même cherche un emploi, et même plus : « Ce revers de fortune lui fit connaître d’autres hommes aimant la vie facile. Des hommes sachant rendre les instants fort agréables, moyennant finance. » Des palabres ont lieu pour décider du divorce de N’Gone. La Badiène insiste sur le fait que « El Hadji n’a pas été capable de prouver qu’il était un homme » (p. 174). C’est en consultant par hasard un mendiant qui se trouve devant son magasin fermé pour faillite qu’El Hadji trouve la solution, ce qui nous vaut une fin digne de La Monstrueuse Parade (Freaks, 1932) de Tod Browning. Sur le modèle de L’Homme qui rit, de Victor Hugo et d’autres romans, le mendiant révèle son identité, revendique être l’auteur du Xala pour se venger de ce que lui a fait subir jadis El Hadji, et lui propose pour retirer le Xala, une humiliation cinglante…

Ce roman est une grande réussite. Pour une fois on quitte le domaine des jérémiades contre le colonialisme propre à la littérature sénégalaise, et on a une fiction, certes basée sur le choc des traditions, mais c’est un récit fantastique qui rappelle « Histoire d’une fille de ferme » dans La Maison Tellier, de Guy de Maupassant (pour la consultation des sorciers contre la stérilité). Et puis on a une belle évocation de la vie quotidienne, de la façon de vivre un islam mitigé d’animisme, de l’île de Gorée… L’écriture déjà très cinématographique peut être comparée à la version filmique du même auteur (que je n’ai pas vue, mais qui se trouve sur Youtube).

Ô pays, mon beau peuple !

Publié en 1957, voici le 2e roman de l’auteur. S’il est moins passionnant que les autres, il propose une vision critique et constructive de l’Afrique. L’intrigue est simple : un Sénégalais européanisé, plutôt athée et communiste, revient dans son village avec la femme « toubabesse » (p. 36) qu’il a épousée. Il remet en cause les habitudes locales, et alors que tous ses ascendants sont pêcheurs, s’installe comme agriculteur et voit les choses en grand. On retrouve utilisé à plusieurs reprises le mot « tougueul » désignant soit la France, soit utilisé comme adjectif au sens de « Européen », le sens étant précisé entre parenthèses comme pour beaucoup de mots dans ce livre : « La douleur, ce jour-là, faillit la rendre folle ; le vendredi qui suivit l’annonce du départ elle s’enferma avec lui et lui recommanda de ne pas se séparer des fétiches qu’elle lui remettait, lui rappelant que tel bois devait être jeté en mer, que telle poudre devait être bue avant d’absorber quoi que ce soit de tougueul (européen) » (p. 24). Je cite deux belles pages utilisables en classe, à propos de la polygamie :

1er extrait : « – Tu mélanges tout. Assimiler le progrès ne veut pas dire que l’on renie ses ascendants. Mais il y a des choses que nous ne devrions plus pratiquer. Moi, personnellement, je ne tiens pas à me marier avec une illettrée, assura le docteur.

– La place d’une fille est à la maison, proclama Diagne en se postant devant l’auditoire pour mieux convaincre ceux qui l’écoutaient. Dès qu’elles sont instruites, reprit-il, nous sommes sous-estimés. Ma fille n’ira pas à l’école… Et pour lui apprendre quoi ? Que ses ancêtres étaient des Gaulois ? On sait qu’ils étaient blonds aux yeux bleus, et elle qui ressemble à un sac de charbon… Non, ils disent des idioties.

Tous se tordaient de rire en écoutant ce descendant des Maures. Car Diagne était de père mauritanien, de mère saint-louisienne. Il avait la parole facile. Pour lui, une seule chose comptait, les filles qu’il courtisait et chez lesquelles il dépensait sa paye du mois.

– Pourtant, nous envoyons nos filles à l’école, intervenait le commerçant, arrivé sur le seuil de la porte.

– C’est votre religion.

– Confonds pas instruction et religion. D’ailleurs, la seule différence est que vous pouvez avoir plusieurs épouses.

– Le malheur, c’est qu’à présent elles votent ! Mais en attendant une loi qui ne viendra jamais pour l’abolir, je voudrais en avoir dix.

– Je te comprends. Sans elles, la vie n’est rien. Mais t’es-tu demandé une seule fois si elles désiraient avoir des rivales. Que dirais-tu si un matin, en se levant, ta femme te disait : « Ce soir, c’est le tour de mon deuxième mari » ?

Le docteur se tut et les rires s’élevèrent à nouveau.

– Oui, ce serait drôle, foi de Diagne. Mais cela n’arrivera pas tant que les hommes regarderont vers l’est. La polygamie, c’est la meilleure des vies.

– Tu ne comptes pas les bagarres entre frères consanguins, les questions d’héritage, les jalousies entre femmes, le manque d’amour de l’homme et tout le reste… » (p. 37).

2e extrait : « – Je l’ai toujours dit : les femelles ne devraient jamais aller à l’école.

– Diagne, les « femelles » te disent merde… Quand j’entends parler des individus comme toi… Non ! Je ne sais qu’une chose : sous prétexte de ne pas envoyer vos filles en classe, vous les gardez pour avoir chacun trois ou quatre femmes. Vous savez très bien que lorsqu’elles ont acquis le moindre bagage intellectuel, il vous est impossible de les faire entrer dans la ronde de la polygamie.

Agnès parlait lentement, détachant chaque syllabe, afin que l’auditoire pût l’entendre et saisir exactement ce qu’elle disait.

– La polygamie a existé dans toutes les nations. Mais vous, tant que vous ne considérerez pas la femme comme un être humain et non comme un instrument de vos viles passions, vous piétinerez. Les femmes constituent la majeure partie du peuple. Il n ’y pas de plus puissant obstacle que la polygamie en ce qui concerne l’évolution. Tout ce que vous venez de dire n’est que vains mots.

Lorsqu’elle eut fini de parler, ils ne savaient pas s’ils devaient la féliciter ou non pour la brutalité des termes qu’elle avait employés. Elle jouait avec ses doigts, la tête inclinée. Depuis qu’ils la connaissaient, elle n’avait jamais tenu de tels propos. Il y eut un silence surpris.

– Merci, Agnès, de défendre les femmes.

– Elle nous dépasse, la fille. Pour cela, Seck, viens l’embrasser. Bien que je sois musulman, je suis de son avis. On voit des vieux de soixante ans se marier avec des jeunes filles qui ont l’âge de leur petite-fille » (p. 98).

Suite à cet échange, le protagoniste, Oumar Faye, expose son opinion sur les Européens, dont une minorité respectent les Africains sans condescendance, mais il ajoute : « Les métropolitains ont mis trois siècles pour faire ce qu’ils ont fait chez eux. J’ai la certitude qu’à nous, il nous faudrait cinquante ans pour les dépasser » (p. 100). Phrase tristement amusante 60 ans après quand on visite un Sénégal rural (celui qui constitue le cadre de ce roman) qui semble figé dans le temps cyclique évoqué par Sarkozy, et n’avoir pas évolué d’un iota depuis cette époque ! La phrase qui donne son titre au livre se trouve p. 121 : « « Ô pays, mon beau peuple ! » chantait Oumar en foulant le sol ». La vie des cultivateurs est rythmée par les saisons : « La fin de la mauvaise saison arracha les cultivateurs à leurs distractions, arrêta les festivités. Les habits de fête regagnèrent les fonds de malles en bois. Les gens avaient tout dépensé et s’étaient endettés pendant la saison morte. Il ne leur restait rien dans les greniers, et tous espéraient une bonne récolte — si Dieu le voulait » (p. 145).

Niiwam

J’ai lu également Niiwam (Présence Africaine, 1987, 192 p., 6,2 €) ; recueil de deux nouvelles, dernier livre publié de l’auteur. La première nouvelle est éponyme. Un paysan qui n’a pas le sou au sens propre doit enterrer son fils au cimetière de Yoff, au nord de Dakar. Sa femme et lui ont attendu la dernière extrémité pour amener l’enfant à l’hôpital. Un employé de la morgue prend pitié et, faute de corbillard, paie le bus pour traverser Dakar. Le paysan cache le petit cadavre dans un drap, mais une passagère finit par s’en rendre compte, et suscite des sentiments divers dans le bus.

J’ai découvert dans ce petit livre des mots intéressants, comme « franwolof », mélange des deux langues dans la conversation. En réalité d’ailleurs les Sénégalais mélangent bien plus que deux langues, au gré de leurs voyages et des mariages interethniques. Je suis très content d’avoir dégotté aussi une occurrence littéraire d’une particularité linguistique typiquement sénégalaise de la fameuse salutation arabe « es-salamou âlikoum » / « âlikoum es-selam », qui devient au Sénégal « Assalaa-Maleykum » / « Maleykum-Salam », phénomène remarquable de métaplasme par déglutination, ou mécoupure. Je n’avais pas remarqué cette particularité lors de mon premier voyage, mais elle a fini par me titiller l’oreille en 2019, et il faut être très attentif pour comprendre qu’il ne s’agit pas d’un défaut de prononciation ponctuel, mais d’un métaplasme lexicalisé, d’où ma satisfaction d’avoir trouvé en même temps cette citation :

« Thierno avait été outré par les propos bien orduriers de l’automobiliste.

– Assalaa-Maleykum, retentit une voix d’homme.

– Maleykum-Salam, répondirent les occupants de l’autobus en chœur » (p. 38).

La 2e nouvelle, « Taaw », raconte la triste histoire d’un jeune homme et de sa mère, en proie à une relation violente avec le père polygame, qui délaisse sa première épouse, et ne donne pas un radis pour l’éducation du garçon, a même porté plainte dans le passé contre lui parce qu’il l’a frappé pour l’empêcher de tabasser sa mère. Taaw a « enceinté la fille de Goor Yummbul. Une famille respectable, aisée » (p. 172), mais aucun des deux pères n’accepte la situation, et Taaw, sa mère et la jeune fille devront se débrouiller seuls contre vents et marées, c’est-à-dire contre la corruption. Taaw et sa bande pratiquent le vol à l’étalage, c’est la règle des villes si différente de la morale des villages. Dans la belle scène finale, comme le père veut répudier sa femme, c’est celle-ci qui le fout dehors, vu qu’il ne lui donne pas un rond, et préfère son fils et sa nouvelle belle-fille à ce mari égoïste. Ousmane Sembène aura passé toute sa carrière cinématographique et littéraire à lutter contre les conservatismes africains.

– J’ai vu le film Le Mandat (1968), tiré du roman du même nom (1965). Histoire amusante et grinçante d’un pauvre bougre pourvu de deux femmes et sept enfants, au chômage depuis quatre ans, et qui passe sont temps à prier. Un mandat d’un neveu éboueur à Paris lui arrive, mais il n’a pas de papiers d’identité, et le voilà obligé de courir de bureau en bureau pour obtenir toujours le document qui lui manque, pendant que le temps limité pour obtenir le mandat s’écoule, et que le brave homme se voit obliger de faire des avances et des aumônes en empruntant sur un argent qu’il ne parvient pas à toucher, ses épouses ayant commis l’erreur fatale de dire à l’épicier qu’il allait toucher un mandat. La société dakaroise n’est pas à son meilleur dans ce film, car tout un chacun ne pense qu’à plumer ce pauvre homme, et lui-même n’est guère tendre pour ses femmes ; quant à la religion, elle ne sert pas à grand chose d’autre qu’à grossir le flot des solliciteurs… J’avais vu aussi Moolaadé, son dernier film, à l’époque de mon Journal de bord d’une action pédagogique en collège contre l’homophobie .

– Lire « Le « Xala » dans Xala d’Ousmane Sembène », Éthiopiques n°48-49.

– Lire nos articles sur Le Docker noir et sur Les Bouts de bois de Dieu d’Ousmane Sembène (1960), l’article sur les contes et poèmes de Birago Diop, ainsi que sur le Sénégal et la Littérature sénégalaise.

Voir en ligne : Visionner le film d’Ousmane Sembène, Xala

© altersexualite.com 2017-2020.

Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.

altersexualite.com

altersexualite.com