Accueil > Culture générale et expression en BTS > Invitation au voyage… > Le Tour du monde en 72 jours, de Nellie Bly

Voyage express pour la presse

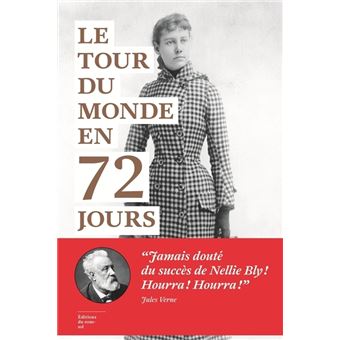

Le Tour du monde en 72 jours, de Nellie Bly

Le Tour du monde en 72 jours, de Nellie Bly

Éditions du sous-sol, 1890, 16 €

samedi 3 septembre 2022, par

Le Tour du monde en 72 jours figure sur la liste du BO pour le thème de Culture générale & expression 2022-2023 : « Invitation au voyage… ». Je l’ai choisi parce que c’est un 3e livre féminin, une fois n’est pas coutume. Lecture facile et distrayante, féminisme ma non troppo par l’exemple. Nellie Bly est le nom de plume de Elizabeth Jane Cochrane (1864-1922), journaliste d’investigation qui se fit une spécialité de l’infiltration, en usine ou en asile psychiatrique. Le livre semble avoir été publié dans la foulée de l’exploit, et aussitôt traduit, incluant les coupures de presse qui relataient les étapes du voyage. Le défi donna lieu à des publications & produits dérivés, comme par exemple un jeu de l’oie que l’on peut retrouver sur les sites de ventes d’occasion. Alexandra David-Néel avait 22 ans quand le livre parut, et l’on peut supposer qu’il contribua à développer son envie de voyager au féminin, même s’il ne s’agit ici que d’étrenner passivement des moyens de locomotion modernes, trains & bateaux à vapeur.

Préparatifs

Il s’agissait de « battre le record fictif de Phileas Fogg, le héros britannique du roman de Jules Verne, Le Tour du monde en 80 jours ». La préface nous apprend que « 927 433 coupons » furent envoyés au quotidien New York World pour le compte duquel elle effectua l’exploit. Le vainqueur, à la seconde près, fut « un jeune et séduisant New-Yorkais, F. W. Stevens, [qui] estime au plus près le temps réel de la révolution de la planète Bly : 72 jours, 6 heures, 11 minutes et 14 secondes » (p. 9).

Nellie eut cette idée lors d’une nuit d’insomnie, alors qu’elle ne trouvait pas de sujet à proposer à son rédacteur en chef. Celui-ci lui apprit que l’idée était sur les rails, mais avec un homme : « Vous êtes une femme, vous aurez besoin d’un protecteur, et même si vous voyagiez seule, il vous faudrait emporter tant de bagages que cela vous ralentirait. En plus, vous parlez uniquement l’anglais. Rien ne sert d’en débattre : seul un homme peut relever ce défi » (p. 12). Un an plus tard, elle obtient pourtant l’accord, et doit faire ses bagages, prétend-elle, du jour au lendemain. Elle fait confectionner en quelques heures une robe spéciale : « Par conséquent, j’annonçai à Ghormley : “Je veux une robe pour ce soir.

– D’accord, répondit-il, imperturbable, comme s’il était courant qu’une cliente lui demande de lui réaliser un vêtement si rapidement.

– Une robe que je puisse porter tous les jours pendant trois mois”, précisai-je avant de le laisser à sa besogne » (p. 13).

Elle prétend aussi que rien n’était préparé :

« Quand j’allai faire mes adieux à mes confrères, je découvris qu’aucun itinéraire n’avait été préparé et que personne ne pouvait me dire si oui ou non le train postal à destination de Brindisi partait de Londres le vendredi soir. Nous ne savions pas non plus si c’était le bateau pour l’Inde ou celui pour la Chine qui partait de Londres la semaine où j’étais censée arriver dans la capitale anglaise. Ainsi quel fut mon étonnement quand, en arrivant à Brindisi, je découvris que le bateau partait en fait pour l’Australie ! »

L’extrait sur le sac unique qu’elle emporte pourrait intégrer un corpus « voyager léger » :

« Nous ne pouvons nous rendre compte de ce que contient une simple sacoche tant que nous ne sommes pas contraints à faire preuve d’ingéniosité pour que chaque chose y occupe le moins d’espace possible. La mienne put ainsi accueillir deux chapeaux, trois voiles, une paire de pantoufles, un nécessaire de toilette, un encrier, des stylos, des crayons et du papier, des épingles, des aiguilles et du fil, une robe de chambre, un blazer, une flasque et une tasse, des sous-vêtements, une généreuse réserve de mouchoirs et de ruches, et – indispensable mais ô combien encombrant – un pot de cold-cream censé protéger mon visage des intempéries.

Quelle plaie que cette crème ! Elle prenait plus de place que tout autre chose et avait le chic pour m’empêcher de fermer mon sac. Sur le bras, je portais un morceau de soie imperméable, unique protection contre la pluie dont je disposerais. L’expérience m’a montré que j’avais emporté avec moi plus que nécessaire. Dans chaque port où je séjournais, il y avait au moins une belle boutique de prêt-à-porter, à l’exception peut-être d’Aden mais, comme je n’y ai rien acheté, je ne puis le certifier.

Ces préparatifs m’ont tant occupée ! Si l’on voyage pour son seul plaisir et non dans le but d’impressionner ses pairs, le problème des bagages n’en est plus un. En une seule occasion – à Hong Kong, lors d’un dîner officiel – j’ai regretté de ne pas avoir de robe de soirée, mais cette déception fut moindre comparée aux mille tracas que m’auraient causés des malles à surveiller » (p. 16).

Les prévisions des journaux sont optimistes : « Des sources fiables prédisent que, sauf accident, Miss Nellie pourrait boucler son tour du monde en soixante-quinze jours tout en écrivant des articles passionnants pour le World et en se soumettant à l’examen d’aliénistes à Brindisi et Yokohama ! [1] Nellie Bly ne devrait pas passer plus de soixante et un jours en mer et sur les chemins de fer » (p. 26).

Le Philadelphia Inquirer du 18 novembre 1889 publie un message féministe : « Faites confiance aux femmes, c’est tout ce que nous demandons.

Aucun doute là-dessus. En confiant à sa brillante petite journaliste une mission aussi spéciale et dangereuse, le New York World a d’un seul coup accompli pour la gente féminine ce qu’en une décennie personne n’avait réalisé. Depuis toujours, de nombreuses âmes méritantes sont restées au bas de l’échelle sous prétexte qu’on ne les pensait pas capables d’agir par elles-mêmes.

Cette curieuse mais audacieuse aventure fait fi de toutes les règles qui jusqu’alors gouvernaient l’empire de la presse. Ce tour du monde célèbre le courage et l’énergie de notre sexe, et ouvre grand la porte du succès aux femmes de lettres. Il est la preuve que le sexe faible, quand il est doté d’un esprit sain et d’un corps sain et est libéré des carcans habituels, peut rivaliser avec les hommes les plus brillants » (p. 27).

De New York à Port-Saïd

Nellie Bly traverse l’Atlantique en 7 jours, juste dérangée par le mal de mer au début, ce qui excite les sarcasmes d’aucuns passagers. Arrivée en Angleterre, elle est avisée d’une invitation de Jules Verne en personne, qu’elle honore parce qu’elle le peut sans rater le départ de son navire. Elle se permet un brin d’ironie sur le correspondant de presse qui la chaperonne : « À présent en France, je songeai à ce qu’il serait advenu de moi si j’avais été seule, ainsi que le prévoyait initialement mon plan. Je savais que mon compagnon parlait français, comme tous ceux qui nous entouraient à présent, par conséquent j’étais rassurée de le savoir à mes côtés.

Nous prîmes place à table et il passa commande, en français donc. Le serveur le regarda d’un air ahuri et, pour plaisanter, je lui suggérai de s’adresser à lui dans notre langue. Le serveur me décocha un sourire et répondit en anglais » (p. 37).

Elle se permet des considérations sur la situation des jeunes femmes voyageant seules comparée en Amérique et en Europe, mais conclut sans aucune critique : « Il n’est pas étonnant que les jeunes Américaines soient intrépides. Elles n’ont jamais eu à monter dans un de ces compartiments soi-disant privés, mais en revanche elles se mêlent volontiers à la foule protectrice. Quand les mères enseigneront à leur progéniture qu’elle est en sécurité là où il y a du monde, alors les chaperons seront un souvenir du passé et les femmes auront tout à y gagner.

J’étais encore plongée dans mes réflexions quand notre train s’immobilisa. Mon accompagnateur jeta un coup d’œil par la fenêtre et m’annonça que nous étions arrivés à Amiens. Nous commencions à douter de pouvoir sortir un jour lorsque mon compagnon passa la tête par la fenêtre et appela le gardien à la rescousse. Enfin libérés, nous descendîmes sur le quai. » Cela signifie sans doute que les compartiments sont encore fermés à clé de l’extérieur, aberration qui persiste malgré la catastrophe ferroviaire de Meudon (1842), signalée dans cet article.

Lorsqu’elle est reçue par Jules Verne et sa femme, elle se livre à une entrevue pour le moins convenue : « – Comment vous est venue l’idée du Tour du monde en quatre-vingts jours ?

– En lisant le journal. Un matin, j’ai trouvé dans Le Siècle un article accompagné de savants calculs qui révélaient que le tour du monde pouvait être fait en quatre-vingts jours. L’idée m’a plu et, tandis que j’y réfléchissais, je me suis rendu compte que ces calculs ne prenaient pas en compte les méridiens. Réfléchissant à quel extraordinaire dénouement cela ferait pour un roman, je me suis mis au travail. Si cela n’avait pas été pour son dénouement, je n’aurais probablement jamais écrit ce livre.

“J’ai sillonné le globe à bord de mon yacht pour visiter différents endroits ; puis j’ai retranscrit mon expérience. À présent, depuis que des problèmes de santé me forcent à rester chez moi, j’en suis réduit à lire des récits de voyage et des livres de géographie.“

M. Verne me demanda quel était mon itinéraire et, comme j’étais très heureuse d’aborder avec lui ce sujet, je lui répondis bien volontiers.

“Je suis partie de New York, je suis passée par Londres puis Calais, et compte à présent traverser Brindisi, Port-Saïd, Ismaïlia, Suez, Aden, Colombo, Penang, Singapour, Hong Kong, Yokohama et San Francisco, avant de rentrer à New York.

– Pourquoi ne pas aller à Bombay, comme Phileas Fogg ? s’enquit M. Verne.

– Parce qu’il m’importe davantage de gagner du temps que de porter secours à une veuve éplorée.

– Qui sait ? Vous sauverez peut-être un jeune veuf”, avança l’écrivain en souriant.

Je souris avec un air énigmatique, ainsi que le font toutes les femmes sans attaches face à de telles insinuations » (p. 43).

Au terme d’une conversation convenue, Nellie visite le petit bureau du maître : « Sur la table était posée une petite pile bien nette de pages, probablement de format 20,3 x 25,4 cm, une partie d’un manuscrit sur lequel M. Verne est en ce moment même en train de travailler. J’acceptai avec avidité le manuscrit quand il me le tendit. Je déchiffrai sa belle écriture et, si je n’avais pas su qu’il s’agissait de prose, j’aurais pu croire que c’était là l’œuvre d’un poète. L’extrême méticulosité de cet auteur français a de quoi impressionner. Il avait rayé quelques phrases mais aucun blanc ne subsistait sur la page. Je devinais que M. Verne travaillait ses brouillons en supprimant les choses superficielles, non pas en en ajoutant.

Mis à part le manuscrit, un encrier et un porte-plume étaient ses uniques outils. Il n’y avait qu’une seule chaise, en plus d’une large méridienne dans un coin. Dans cette pièce nue, Jules Verne a écrit les livres qui lui ont permis de passer à la postérité » (p. 47).

Jules Verne a une idée dont on apprécierait qu’elle ait été imitée par l’éditeur : « Prenant une bougie et me demandant de le suivre, il sortit dans le couloir, s’arrêta devant une grande carte suspendue et pointa du doigt plusieurs marques bleues. Avant même que ses paroles me fussent traduites, je compris qu’il y avait tracé le circuit de son héros, Phileas Fogg, bien avant qu’il lui fasse commencer son voyage autour du monde. Avec un stylo, il indiqua sur la carte, tandis que nous nous groupions autour de lui, les endroits où mon itinéraire différait de celui de son personnage » (p. 48).

En repartant, Nellie fait face à une étrange demande de Mme Verne : « Mme Verne ne comptait pas être en reste. Elle dit à Mr Sherard qu’elle aurait aimé m’embrasser pour me dire au revoir, et quand il traduisit son aimable requête il ajouta que c’était un honneur qu’une Française demande à embrasser un étranger.

J’étais peu accoutumée à ce genre de formalité, ou de familiarité, c’est selon, mais je ne pensais pas un seul instant refuser une si délicate attention. Je lui tendis donc la main et inclinai la tête, car j’étais plus grande qu’elle, et elle posa un baiser affectueux sur chacune de mes joues. Puis elle me tendit son joli visage. Je réprimai une forte envie de l’embrasser sur la bouche – elle était si rouge et si douce – pour lui montrer comment on faisait en Amérique. Mon espièglerie fait généralement peu de cas de ma dignité, mais pour une fois je fus capable de me refréner et l’embrassai doucement comme il lui convenait » (p. 48).

Le record à battre n’empêche nullement notre voyageuse pressée (enfin tout est relatif : peu d’entre nous dans leur existence feront un voyage aussi long !) d’observer ce qui est à sa portée, comme tous les voyageurs, et elle est ici reporter. Voici quelques remarques qui m’ont plus particulièrement intéressé :

« À ce que l’on racontait, le train qui nous ramena à Calais faisait la fierté de la France. Le train Club est construit sur le modèle des vestibule-trains américains. Ses wagons sont si étroits qu’on dirait des jouets à côté des nôtres.

Mais pourquoi ce nom ? Comme j’avais eu l’idée, folle il est vrai, que ce train transportait les membres d’un club, j’éprouvais une certaine réticence à voyager à bord d’un wagon exclusivement à l’usage des hommes. Cependant, la présence de femmes à son bord me rassura et, j’eus beau les interroger, j’appris seulement qu’il s’agissait du train le mieux équipé d’Europe.

Quelques femmes étaient certes installées dans ma voiture, mais les hommes s’y trouvaient en majorité. Quand nous eûmes quitté Amiens, un bagagiste nous annonça que le dîner serait servi dans le wagon de tête. Les passagers se levèrent d’un bloc pour s’y rendre. J’ai pensé depuis qu’il devait y avoir deux wagons-restaurants car le dîner, délicieux ma foi, fut servi à la manière d’une table d’hôte et il me sembla que le chef avait eu à cœur de contenter les goûts de chacun.

Après le fromage et la salade, le café fut servi dans notre voiture-salon et les hommes purent fumer. Je trouvai cette pratique extrêmement plaisante, et sans doute aurions-nous fort à gagner de nous en inspirer, voire de l’adopter » (p. 51). « Certains passagers buvaient, d’autres jouaient aux cartes, tous fumaient dans une atmosphère suffocante. Je n’ai rien contre la fumée de cigare dans une pièce aérée mais, lorsqu’elle devient si épaisse que j’ai l’impression de respirer de la mélasse, je m’insurge… Ce que je fis en cette occasion. Je me demandai ce qu’il adviendrait de ce wagon Pullman dans notre pays où l’on se gargarise de liberté. Sans doute cette même liberté nous épargnerait-elle pareils tracas. Après tout, les femmes qui voyagent aux États-Unis bénéficient d’autant de considération que les hommes » (p. 53).

« J’aurais certainement pris plus de plaisir à traverser la France si les fenêtres avaient été propres. Personne ne s’était visiblement donné la peine de les laver. Le train s’arrêtait seulement pour être ravitaillé en charbon et en eau car il ne prend aucun voyageur entre Calais et Brindisi » […] « J’empilai tous mes vêtements sur la couchette et passai une bonne partie de la nuit à envier nos prédécesseurs. Des bandits italiens avaient attaqué ce train la semaine précédente et je songeai avec envie que, si les passagers avaient souffert eux aussi de leur maigre couverture, cette expérience avait au moins eu le mérite de leur fouetter le sang » (p. 55).

Bizarrement, l’auteure utilise le mot « océan » pour désigner la Méditerranée : « Une fois habillée, je montais et appris que le petit-déjeuner n’était plus servi depuis longtemps. Je découvris à l’extérieur les passagers dans leurs costumes de bain qui se prélassaient ou flânaient sous les auvents, le velours bleu de l’océan qui gazouillait au contact du paquebot filant presque imperceptiblement, et je humais l’air parfumé, sucré comme les feuilles d’un rosier, un air qu’on ne respire généralement qu’en rêve » (p. 62).

Le voyage est une opération commerciale, que rappelle un encart du New York World : « Le voyage de Nellie Bly est la sensation du jour. On se demande de quel bois est faite cette jeune femme qui s’en va faire le tour du monde avec seulement un petit sac et la robe qu’elle porte sur le dos. Elle fait voler en éclats le romantisme en rendant la réalité plus désirable que nos rêves. Ses admirateurs espèrent avec anxiété – le concours aidant fortement – que son entreprise sera couronnée de succès. Tout le monde peut tenter sa chance. Il vous suffit de noter votre prédiction dans l’encart du Sunday World. Attention : vous n’avez le droit qu’à une seule réponse. Vous pouvez cependant tenter plusieurs fois votre chance en achetant autant d’exemplaires du journal que vous aurez de réponses. Les participants peuvent s’aider des fiches d’horaires des transports empruntés par Nellie Bly. L’encart sera imprimé demain dans le Sunday World. »

« Je fis la connaissance d’un autre jeune homme dont la singularité éveilla mon attention. Il m’expliqua qu’il n’avait cessé de sillonner le monde depuis ses neuf ans et qu’il avait renoncé au mariage et à l’amour pour la simple et bonne raison qu’aucune femme ne savait voyager léger. Ayant remarqué qu’il portait un soin extrême à sa mise et qu’il ne se changeait pas moins de trois fois par jour, j’osai lui demander combien de malles il avait emporté. “Dix-neuf”, répondit-il.

Je compris mieux ses craintes » (p. 65).

De Port-Saïd à New York

« L’unique spectacle qui venait égayer notre parcours était l’apparition fréquente d’Arabes nus, courant le long des berges en criant : “Bakchich !” Nous l’avions compris, ce mot signifie “argent”, et de nombreux généreux voyageurs leur en lancèrent. Mais les mendiants semblaient ne jamais le trouver, aussi continuaient-ils à crier “Bakchich !” jusqu’à l’épuisement » (p. 71).

À Colombo, où elle « perd » cinq jours à cause d’une correspondance maritime ratée, elle en profite pour visiter, sans se poser de questions sur l’absurdité de cette course qui, si tout avait été optimal, l’aurait empêchée de visiter quoi que ce soit : « Ils parlaient très bien notre langue et comprenaient tout ce que nous disions. Ils étaient plutôt beaux, de petite stature, avec des traits délicats. Certains d’entre eux avaient des visages bien dessinés, telles des statues de bronze. Ils portaient des jupes blanches qui leur faisaient comme des tabliers et des chemises noires. Ils se déplaçaient sans bruit et pieds nus sur le sol carrelé. Leurs cheveux étaient longs et noirs, remontés en un chignon derrière la tête. Au sommet du crâne, et non à l’arrière entre les oreilles, ils disposaient un peigne en écaille de tortue semblable à celui de nos écolières. Je distinguais à grand-peine les hommes des femmes, jusqu’à ce que je comprisse que les Cinghalais portaient le fameux peigne, un signe aussi distinctif que le pantalon pour les Américains. Il ne viendrait pas à l’idée des Cinghalaises de porter ce peigne, aussi sûr qu’aucune femme chez nous ne s’habillerait comme un homme » (p. 90).

Je m’étonne que la traduction utilise dans cet extrait « mer » et « océan » comme des synonymes interchangeables, alors que nous sommes à Galle, a priori sur l’océan indien, à moins que ce soit la mer des Laquedives ?

« Cette route longe au plus près la mer ; sous la lune, sa teinte rouge prend des reflets d’argent. La mer était très sombre, presque noire, avec des brisants blancs comme la neige. Dans cette douce lumière, on aperçoit des amoureux se promenant bras dessus bras dessous, en toute quiétude. Certains d’entre eux étaient si près du rivage que je craignis qu’une vague plus haute que les autres emportât les imprudents là où tout finit. Quelques soldats arborant l’uniforme de la Reine se prélassaient sur des bancs face à l’océan » (p. 91).

Je note un tour de magie dont je n’avais jamais entendu parler : « Les charmeurs de serpents font partie de la vie de l’hôtel. Ils portent des vestes déchirées à même la peau et parfois des turbans. Ils réalisent des tours épatants. Je fus impressionnée par celui dit de l’arbre qui pousse. Le charmeur nous montre une graine, la pose au sol avant de la recouvrir d’une poignée de terre et d’un mouchoir préalablement inspecté par le public. Puis il se met à chanter et le mouchoir se soulève comme par magie en dévoilant une pousse verte ! Nous n’en croyons pas nos yeux mais l’homme nous dit : “Arbre pas bon, arbre trop petit.” Il le recouvre et recommence ses incantations. Nous constatons que la pousse grandit, mais le charmeur n’est toujours pas content et il répète : “Arbre pas bon, arbre trop petit”, recommençant son manège jusqu’à ce qu’il obtienne un arbre haut de plus d’un mètre ! À la fin du numéro, il le soulève pour nous montrer ses racines » (p. 94).

Elle embarque enfin, et au bout de quelques jours débarque à Penang, l’une des quatre composantes de la colonie des Établissements des détroits, puis Singapour. Rien à signaler sauf qu’elle achète un singe : « Sur le pas de la porte, j’aperçus un petit singe. À Port-Saïd et Colombo j’avais pu facilement me refréner d’acheter un petit garçon ou une petite fille, mais devant le singe je fondis littéralement. Je marchandai et l’obtins à un bon prix.

“Risque-t-il de me mordre ?” demandai-je au chauffeur.

Il le prit par la gorge pour me le montrer et répondit : “Singe pas mordre.” Dans cette position, le pauvre animal était, il est vrai, totalement inoffensif » (p. 110).

Sur la route de Hong Kong, une tempête effroyable déchaîne les instincts d’un fou : « Un monsieur, qui s’était montré bien trop prévoyant et insistant envers moi, fut lui aussi très secoué. Je n’étais pas mécontente d’apprendre cela, même si je me sentis un peu coupable devant son visage blême et ses gémissements. Mais, aussi cruel que cela puisse paraître, pas une seule fois je ne le plaignis. Certains hommes se plaisaient à lui jouer de mauvais tours. Quand j’allais m’asseoir sur le pont, ils ôtaient toutes les autres chaises libres, ce qui n’empêchait pas l’homme de s’installer à mes pieds. Enroulé dans sa couverture, il restait immobile, dans un état déplorable, sans me quitter des yeux.

“On pourrait croire que je ne m’amuse pas mais, détrompez-vous, je passe du bon temps”, me dit-il un jour d’une voix plaintive.

Une autre fois, il déclara, sans aucun amour-propre : “Vous ne savez pas encore à quel point je suis beau. Restez un peu plus longtemps à Hong Kong, et en moins d’une semaine vous verrez comme je suis joli garçon.

– Je crois qu’il me faudrait au minimum six semaines”, répliquai-je froidement.

Finalement quelqu’un lui raconta que j’étais fiancée à l’officier en chef, lequel se montrait assez possessif. Mais cela ne calma pas les ardeurs de mon prétendant. Un soir d’orage, il me trouva sur le pont et se jeta une nouvelle fois à mes pieds. En s’agrippant aux bras de ma chaise, il me parla fiévreusement : “Pensez-vous que la vie vaille la peine d’être vécue ?

– Oui, je le crois, lui répondis-je en toute sincérité. Rien ne me rend plus triste que de songer à la mort.

– Non, vous ne saisissez pas. Si vous compreniez, vous ne diriez pas ça. Je pourrais vous prendre dans mes bras et nous envoyer par-dessus bord, et avant que les autres se rendent compte de quoi que ce soit nous aurions enfin la paix, lança-t-il avec passion.

– Ne dites pas ça, je ne pense pas être vraiment en paix au fond de…

– Mais si, attendez, je vais vous montrer, je vais vous le prouver. La noyade est comme un long voyage, c’est comme glisser dans un doux sommeil.

– Vraiment ?” fis-je en feignant l’enthousiasme.

J’hésitais à me lever, craignant que le moindre mouvement m’envoie au fond de l’océan. “Dites-m’en plus, je veux tout savoir”, continuai-je. Un frisson me parcourut l’échine : j’étais seule sur le pont d’un bateau avec un véritable fou. Alors que le dément développait ses élucubrations, j’aperçus l’officier en chef marcher dans notre direction. Je n’osai l’appeler ni lui adresser un sourire, de peur que mon prétendant le remarque. L’officier risquait pourtant de s’éloigner, mais, non, il me vit et, dans le but de se moquer une fois de plus de cet indéfectible amoureux, il s’approcha sur la pointe des pieds et lui donna une grande claque dans le dos : “Hé bien ! quelle belle scène d’amour vous faites là !

– Venez !” lui lançai-je vivement en l’entraînant, avant que le fou puisse réagir.

L’officier, croyant toujours s’amuser, prit ma main et nous descendîmes du pont. Lorsque je racontai au capitaine et à lui les faits glaçants dont j’avais été victime, ils voulurent mettre l’homme aux fers, mais je les suppliai qu’on lui laissât sa liberté. En revanche, je pris garde à ne plus jamais me trouver seule en sa compagnie… » (p. 112).

« Pendant la traversée, le capitaine proposa à un pasteur présent à bord de conduire la messe à sa place. Il s’exécuta volontiers mais, arrivé à Hong Kong, il remit au capitaine une facture de deux livres ! Il déclara qu’il était alors en vacances et qu’il ne comptait pas travailler pendant ces jours de repos à moins d’être rémunéré ! La compagnie paya mais obligea ses officiers à demander le tarif des hommes d’Église avant de leur proposer de conduire tout office religieux » (p. 117). J’envisage de pratiquer la même chose quand on me demande l’orthographe d’un mot alors que je suis en vacances !

Nellie est toute guillerette d’avoir rattrapé son retard : « Je venais de consigner mon trente-neuvième jour de voyage. Je n’avais quitté New York que depuis trente-neuf jours et j’étais déjà en Chine. J’étais particulièrement de bonne humeur : ce bon vieil Oriental avait non seulement rattrapé les cinq jours de retard accumulés à Colombo mais était aussi arrivé à Hong Kong avec deux jours d’avance, malgré la mousson. C’était la première fois qu’il naviguait jusqu’en Chine, et il avait battu tous les records de traversée entre Colombo et Hong Kong », or c’est la douche froide lorsque le directeur du bureau de la compagnie de navigation lui apprend qu’elle va être battue par une concurrente partie juste après elle avec des moyens supérieurs (p. 121) ; cependant elle ne se démonte pas : « – J’ai promis à mon rédacteur en chef que je ferais le tour du monde en soixante-quinze jours, et si je réussis je serais satisfaite, expliquai-je d’un ton ferme. Je ne fais de course avec personne. Je m’y refuse. Si certains veulent faire ce tour du monde plus vite, c’est leur problème, pas le mien. J’ai juré d’y arriver en soixante-quinze jours, soyez sûr que je m’y tiendrai » (p. 123) [2].

Elle garde le moral et reluque les beaux gosses : « À chaque port où je débarquai, je trouvai tant de séduisants célibataires ! Je me suis demandé pourquoi les femmes ne partaient pas chercher le grand amour vers l’Orient. On a bien dit à une époque aux jeunes hommes en quête de fortune : “Partez à l’Ouest, mon ami !”, et bien moi je dirais : “Les filles, partez à l’Est !” Il se trouve là-bas plus de cœurs à prendre qu’il n’en faut ! Et on ne peut rêver meilleurs partis. Ils possèdent des maisons magnifiques et n’ont pas une mais plusieurs personnes à leur service. Pensez-y, Mesdemoiselles : “Partez à l’Est ! » (p. 126). À Hong Kong, elle remarque en passant : « Au Victoria Gap, nous réservâmes des chaises à porteurs et fûmes conduits jusqu’à l’hôtel Craigiburn, géré par un homme noir. Cet hôtel, d’un style oriental, est très librement fréquenté par les habitants de Hong Kong ainsi que par les touristes. Après avoir visité les lieux, on nous y servit le plus délicieux des déjeuners, puis nous partîmes en direction du pic Victoria. Cette ascension exigea trois porteurs pour notre seule chaise » (p. 129).

Un peu de patriotisme yankee : « C’est ici, pour la première fois depuis mon départ de New York, que je vis la bannière étoilée. Elle flottait au-dessus de la grille du consulat américain. Chose étrange, plus on s’éloigne de chez soi, plus on en est nostalgique. À cet instant, je sentis que je me trouvais très loin de mon cher pays ; c’était Noël, et j’avais croisé beaucoup de drapeaux depuis mon départ. Lorsque je vis flotter celui du consulat dans la brise, j’enlevai mon chapeau et déclarai : “C’est le plus beau drapeau du monde, et je suis prête à rosser quiconque dira le contraire” » (p. 136).

Je recopie un long extrait sur les exécutions et les tortures. Ce qui me paraît remarquable c’est la froide objectivité, l’absence de sensibilité « féminine » ou de sensiblerie. Nellie aurait répondu favorablement à la proposition de Thomas Diafoirus : « je vous invite à venir voir, l’un de ces jours, pour vous divertir, la dissection d’une femme » !

« J’étais curieuse de voir la place publique sur laquelle se déroulaient les exécutions. Nous passâmes sous une arche puis devant un stand érigé pour les parieurs, entouré d’une foule de gens sales. Certains d’entre eux s’acheminèrent lentement vers nous. Cette place publique ne ressemble à rien de l’image que l’on s’en fait. Elle a l’allure d’une allée tortueuse d’un village de campagne. Je vis plusieurs rangées de pots en terre en train de sécher contre un mur. La femme qui les confectionnait s’arrêta pour papoter avec celle qui les disposait en rangs. La place mesure environ vingt-cinq mètres de long sur huit de large au maximum, puis elle rétrécit. Je fis remarquer à Ah Cum que le sol était très rouge, et il me répondit nonchalamment : “C’est à cause du sang. Onze hommes ont été décapités hier soir”, en tapant la terre écarlate du bout de sa chaussure à semelle blanche.

Il précisa qu’il était fréquent d’exécuter entre dix et vingt criminels en même temps. Environ quatre cents personnes sont tuées ici tous les ans et, en 1855, pas moins de cinquante mille rebelles furent décapités.

Tandis qu’il parlait, j’aperçus de grandes croix en bois posées contre les hauts murs de pierre. J’en demandai la raison à Ah Cum, pensant qu’elles servaient à divers rites religieux durant les exécutions. Un frisson me parcourut l’échine lorsqu’il me répondit : “En Chine, quand les femmes sont condamnées à mort, elles sont attachées à des croix et coupées en morceaux.”

Le guide ajouta : “Les hommes sont décapités d’un seul coup, à moins qu’ils aient commis un crime effroyable. Ensuite vient l’exécution des femmes criminelles, pour marquer les esprits. Elles sont crucifiées, puis étranglées ou coupées en morceaux. Le bourreau est si habile qu’il les démembre et les éventre avant qu’elles ne meurent. Voudriez-vous voir des têtes ?”

Songeant que tous les guides partageaient la même faconde, je répondis sans me démonter : “Mais certainement, apportez-les !”

Sur ses conseils, je fis signe à un homme, qui, les mains encore pleines d’argile, se dirigea vers des tonneaux près des croix en bois. Il y plongea la main et en sortit une tête !

Ces tonneaux remplis de chaux contenaient les têtes jetées au fur et à mesure des décapitations. Une fois pleins, ils étaient vidés et accueillaient bien vite de nouveaux occupants. Quand un homme riche est condamné à mort, il peut sans peine payer quelqu’un qui le remplacera sur l’échafaud. Les Chinois sont intrépides face à la mort, elle ne semble pas les effrayer.

Je visitai la prison de Canton et fus surprise de voir tant de portes grandes ouvertes. Mais elles avaient la particularité d’être étroites, et lorsque je pénétrai dans une cellule je découvris que les prisonniers avaient le cou pris dans un large collier de bois. Dans ce cas, il n’y avait effectivement nul besoin de les enfermer.

Le tribunal était une grande bâtisse carrée en pierre. On me présenta à des juges qui fumaient de l’opium tout alanguis tandis que, dans une deuxième pièce, d’autres jouaient aux cartes. À l’entrée, un grand bureau était consacré aux paris. Je vis ensuite la salle des instruments de torture. Un bambou taillé en deux pour fouetter, des vis pour les doigts, des poulies pour suspendre les prisonniers par les pouces, et autres joyeusetés. Durant ma visite, deux voleurs furent conduits dans la salle. Enchaînés, leurs genoux touchant leur menton, ils étaient portés dans des cages suspendues à un bâton que soutenaient deux coolies. Les juges m’expliquèrent qu’ils avaient été pris en flagrant délit : leurs mains seraient écrasées par une énorme pierre, puis leurs doigts, brisés l’un après l’autre. Ensuite ils seraient soignés à l’hôpital. S’ils meurent, les prisonniers sont décapités avant d’être enterrés.

Un Américain qui vivait depuis plusieurs années près de Canton me raconta qu’il existe un petit pont où l’on installe souvent un criminel complètement nu dans une nacelle en fer. De part et d’autre du pont on dispose des couteaux pointus, et chaque passant est obligé d’en prendre un pour taillader le pauvre homme emprisonné. Mais je n’ai moi-même jamais assisté à de telles scènes, je vous les rapporte telles qu’on me les a décrites.

On m’expliqua que le supplice du bambou (je ne me souviens pas du nom exact) n’est pas si rare en Chine, contrairement à ce que l’on pourrait espérer compte tenu de sa brutalité extrême. Les criminels sont immobilisés debout avec les jambes écartées et accrochées au sol, juste au-dessus d’une pousse de bambou. Pour se rendre compte de l’horreur de ce châtiment, il est nécessaire de connaître les caractéristiques du bambou : une pousse de bambou peut s’apparenter à une délicieuse asperge, mais elle est solide comme le fer. Quand elle commence à croître, rien ne peut entraver sa course. Elle s’élève si irrémédiablement qu’elle transperce tout sur son passage, l’asphalte comme le reste. Le bambou pousse vite, il atteint sa taille adulte, vingt-cinq mètres de haut, en trente jours à peine. À la fin de sa croissance, il s’entoure d’une écorce, ses branches se déploient doucement, couvertes d’un plumetis doux et léger, aussi fin que le feuillage d’un saule. Une bambouseraie peut sembler ravissante, soyeuse et raffinée, mais il n’y a rien de plus inflexible en réalité.

Imaginez à présent un prisonnier attaché au-dessus de cette pousse indomptable, dans une position inconfortable. Le bambou se dresse et grandit sans se soucier des obstacles, transperçant le pauvre homme jusqu’à l’agonie, agonie prolongée chaque jour de quelques centimètres. Il est d’abord conscient, puis s’évanouit à la faveur de la fièvre, et enfin, après plusieurs jours de torture, sa tête tombe en avant : il est mort. Autre méthode terrifiante : emprisonner un homme en plein soleil, recouvert de chaux vive, en laissant de l’eau à sa portée pour étancher sa soif. L’homme tient bon, s’accroche à la vie, mais il finit toujours par boire pour étancher sa soif. Il boit, puis transpire et, sous l’action combinée de la sueur et du soleil, la chaux se met à ronger sa peau. Une autre coutume est de suspendre le criminel par les bras, les mains liées derrière le dos. Tant qu’il garde ses muscles tendus il peut survivre, mais dès qu’il se relâche les vaisseaux sanguins se déchirent et sa vie lui échappe en un torrent de sang. Le malheureux est suspendu en place publique, où les juges veillent à ce que personne ne le libère. Les amis du condamné s’amassent autour du représentant de l’autorité pour marchander l’existence du pauvre homme. S’ils peuvent payer la caution demandée, le criminel est détaché et libéré, s’ils ne peuvent pas, le criminel reste attaché jusqu’à ce que mort s’ensuive. Autre châtiment possible : enterrer vivant le coupable en laissant seulement sa tête dépasser du sol. On lui colle ensuite les paupières pour qu’il ne cligne pas, puis on l’abandonne à une mort certaine en plein cagnard. Les échardes de bambou plantées sous les ongles puis enflammées font également partie des charmantes façons de remettre les fauteurs de troubles dans le droit chemin » (pp. 137-141).

Je n’avais jamais entendu parler du supplice du bambou, variante orientale & raffinée du supplice du pal. Il est étonnant qu’Octave Mirbeau, qui évoquerait en 1899 le fameux supplice du rat dans Le Jardin des supplices, n’ait pas évoqué le bambou qui semblait ravir notre charmante aventurière !

Quel dommage de n’avoir pas d’appareil photo ! « Le seul regret de mon voyage fut, dans mon départ précipité, de ne pas avoir emporté de Kodak. Sur tous les bateaux, dans chaque port, je croisai des voyageurs munis de tels appareils. Ils photographiaient tout ce qui leur plaisait, bénéficiant d’une luminosité excellente. Leurs clichés, dont ils ramenaient les négatifs chez eux, étaient le plus souvent des portraits d’eux-mêmes en compagnie de leurs amis de route. Je rencontrai un Allemand qui faisait le tour du monde en deux ans. Il avait avec lui deux Kodak, un grand et un plus petit, et se constituait une collection très intéressante de clichés. Dans différents ports du monde, il faisait développer ses négatifs chez des photographes professionnels » (p. 158).

La traversée du Pacifique fait l’objet de craintes à cause de la météo et de plaisanteries : « Le bruit courait qu’un Jonah était à bord. Je me demandais bien qui était ce Jonah, jusqu’à ce que les marins m’apprennent que c’était ainsi qu’ils surnommaient les singes ! D’après eux, un singe sur un bateau attire le mauvais temps. Un des membres de l’équipage exigea que l’on jette l’animal à la mer. S’ensuivit un débat opposant les superstitieux et les défenseurs de la pauvre bête. Quand je m’entretins avec le chef Allen à ce sujet, il me conseilla de ne pas céder. Mon petit singe s’amusait dans la soute, parmi les sacs de ciment et les lampes à huile, et ne faisait de mal à personne. Il n’était nul besoin de le perturber. Puis un autre marin lança que Jonah désignait également un pasteur. Or nous en avions deux sur l’Oceanic ! Je déclarai que si le singe devait passer par-dessus bord, alors les saints hommes connaîtraient le même sort. Le débat fut clos, et mon petit compagnon eut la vie sauve » (p. 161).

Les journaux agitent comme d’habitude les chiffons rouges : « Une semaine pourrait être nécessaire pour dégager la route en raison des congères devenues dures comme le fer et des chutes de neige sans précédent. Pendant au moins trois jours (voire plus si la neige continue de tomber), aucun train en partance pour l’Est ne pourra traverser la Sierra Nevada. C’est la première fois en douze ans qu’une tempête résiste au puissant chasse-neige ferroviaire » (p. 164).

Pourtant cette neige est balayée sans y songer : « Mes compatriotes étaient très fiers que ce fut une des leurs qui ait relevé pareil défi, quant à moi je me félicitais que ce fut une femme qui ait réalisé cet exploit. L’intérêt que chacun me portait fut peut-être la plus grande récompense. Tous espéraient que je puisse finir mon tour du monde à temps, comme si leur réputation était en jeu » (p. 165). Elle dispose d’un train spécial (la publicité est en jeu) : « “Quand souhaiteriez-vous arriver à New York, Miss Bly ? s’enquit Mr Bissell, l’agent des liaisons Atlantique-Pacifique.

– Pas plus tard que samedi soir, répondis-je, certaine de demander l’impossible.

– Très bien, comptez sur nous”, m’assura-t-il – sa détermination m’inspira toute confiance » (p. 166). L’attitude de la passagère confirme les réflexions sur la vitesse de Paul Virilio : plus le transport est rapide, plus l’homme est passif : « Je ne pouvais de toute façon plus rien faire, j’étais impuissante face au destin, à bord de ce train qui me conduirait au bout de mon périple. Ce repos forcé était si agréable que je souhaitais que le train n’aille pas si vite. À Fresno, en Californie, on m’offrit des fruits, du vin et des fleurs.

Les hommes qui m’abordèrent s’intéressaient à mon coup de soleil sur le nez, à mes diverses péripéties, au nombre de kilomètres que j’avais parcourus. Les femmes voulaient examiner la seule robe que j’avais portée durant tout le voyage, ma cape, mon chapeau, mon sac et mon petit singe » (p. 166).

La presse n’est pas en reste pour évoquer des catastrophes évitées de justesse : « Je ne suis pas de nature superstitieuse mais lorsque j’appris qu’un pont s’était écroulé juste après notre passage et que notre locomotive s’était décrochée après avoir perdu une roue, je me demandai si la patte de lapin n’y était pas pour quelque chose » (p. 168).

Les paris continuent jusqu’au 23 janvier, ce qui n’est guère fair play pour ceux qui ont parié les premiers ! « Le coupon du “concours Nellie Bly” paraîtra aujourd’hui pour la dernière fois car la circumnavigatrice arrivera demain à Chicago, si tout se déroule comme prévu. À partir de là, les paris cesseront. Les coupons sont à retourner par courrier au siège du World, le cachet de la poste faisant foi.

Le tour du monde de Miss Bly prendra officiellement fin quand elle descendra du train à Jersey City. Au moment où elle posera les deux pieds sur le quai, trois personnes armées de leurs chronomètres enregistreront à un cinquième de seconde près le temps qu’a mis Nellie Bly pour achever sa course incroyable contre la montre ».

Nellie ne perd pas le nord et a bien de la chance : « Je fus surprise, en ouvrant la porte de ma chambre, de constater que le wagon était rempli de jolis garçons. C’étaient des journalistes membres du Chicago Press Club, montés à Joliet pour faire ma connaissance et m’escorter jusqu’à leur ville » (p. 170).

Peu avant l’arrivée de Nellie, le journal conclut : « Ceux qui ont chronométré Miss Bly arrêteront leurs montres et, pour la première fois dans l’histoire du monde, la circumnavigation de la Terre par une femme sans guide ni escorte sera consignée » (p. 173).

Bon, les mauvaises langues diront qu’on aurait pu la faire faire par un paquet ! Disons que c’est une étape des transports où les trains et les bateaux à vapeur étaient à leur apogée, juste avant l’aviation civile.

– Consulter un article de France Culture (2017) : « Nellie Bly : mieux que Phileas Fogg, un tour du monde en 72 jours ».

– Voir un article illustré de Daniel Sueur sur le périple de Nellie Bly.

– En 2022, la Poste édite une série très wokiste de 12 timbres « Les Grands Voyageur » (photo ci-dessus). Nelly Bly fait partie de la promo, parmi d’autres femmes, dont Alexandra David-Néel et Jeanne Barret, en lieu et place de Bougainville, car qu’on se le dise, c’est elle la grande voyageuse ! Qu’est-ce qu’ils sont cons ces wokistes ! Bizarrement il n’y a aucun « racisé » parmi ces grands voyageurs… Étonnant que LFI n’ait pas protesté.

Voir en ligne : Nellie Bly - Gentes Dames Badass #11

© altersexualite.com 2022

Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.

[1] Drôle d’idée qui ne sera pas confirmée lors de ces étapes.

[2] On n’entendra d’ailleurs plus parler de cette concurrente dans le livre. Il s’agit d’Elizabeth Bisland, qui parcourut la planète en sens inverse en 73 jours. Matthew Goodman a consacré un livre intitulé Quatre-vingts jours autour du monde à ces deux voyages concurrents.

altersexualite.com

altersexualite.com