Accueil > Culture générale et expression en BTS > Invitation au voyage… > L’Empire des signes, de Roland Barthes

Sémiologie nippone

L’Empire des signes, de Roland Barthes

L’Empire des signes, de Roland Barthes

Seuil, Points Essais, 1970

samedi 23 juillet 2022, par

L’Empire des signes figure sur la liste du BO pour le thème de Culture générale & expression 2022-2023 : « Invitation au voyage… ». La lecture est déroutante au début pour nos étudiants, à cause du style m’as-tu-lu en vogue à cette époque où le précepte de Boileau était oublié ; mais on passera vite ces pages pour aborder les brefs chapitres sur le Japon, très bien vus. On est à la limite du récit de voyage, car si l’auteur évoque bien des pratiques ou signes culturels qu’il découvre, il ne nous révèle absolument rien précisément de son voyage. C’est un livre court, truffé de nombreuses images dont l’auteur précise en avant-propos qu’elles n’illustrent pas le texte. Il utilise le concept zen de « satori », avec une explication fort obscure. Cet article ne sera qu’un recueil d’extraits à utiliser en classe ; certains ne concernent pas du tout le thème du voyage, mais je les reprends pour mémoire. J’agrémenterai cet article de quelques photos personnelles de mon voyage au Japon.

Voici une phrase du chapitre « Là-bas » qui tente d’expliquer ce concept : « L’écriture est en somme, à sa manière, un satori : le satori (l’événement Zen) est un séisme plus ou moins fort (nullement solennel) qui fait vaciller la connaissance, le sujet : il opère un vide de parole. Et c’est aussi un vide de parole qui constitue l’écriture ; c’est de ce vide que partent les traits dont le Zen, dans l’exemption de tout sens, écrit les jardins, les gestes, les maisons, les bouquets, les visages, la violence » (p. 14).

Sans paroles. « La masse bruissante d’une langue inconnue constitue une protection délicieuse, enveloppe l’étranger (pour peu que le pays ne lui soit pas hostile) d’une pellicule sonore qui arrête à ses oreilles toutes les aliénations de la langue maternelle : l’origine, régionale et sociale, de qui la parle, son degré de culture, d’intelligence, de goût, l’image à travers laquelle il se constitue comme personne et qu’il vous demande de reconnaître. Aussi, à l’étranger, quel repos ! J’y suis protégé contre la bêtise, la vulgarité, la vanité, la mondanité, la nationalité, la normalité. La langue inconnue, dont je saisis pourtant la respiration, l’aération émotive, en un mot la pure signifiance, forme autour de moi, au fur et à mesure que je me déplace, un léger vertige, m’entraîne dans son vide artificiel, qui ne s’accomplit que pour moi : je vis dans l’interstice, débarrassé de tout sens plein » (p. 21).

« Or il se trouve que dans ce pays (le Japon), l’empire des signifiants est si vaste, il excède à tel point la parole, que l’échange des signes reste d’une richesse, d’une mobilité, d’une subtilité fascinantes en dépit de l’opacité de la langue, parfois même grâce à cette opacité. La raison en est que là-bas le corps existe, se déploie, agit, se donne, sans hystérie, sans narcissisme, mais selon un pur projet érotique — quoique subtilement discret. Ce n’est pas la voix (avec laquelle nous identifions les « droits » de la personne) qui communique (communiquer quoi ? notre âme — forcément belle — notre sincérité ? notre prestige ?), c’est tout le corps (les yeux, le sourire, la mèche, le geste, le vêtement) qui entretient avec vous une sorte de babil auquel la parfaite domination des codes ôte tout caractère régressif, infantile. Fixer un rendez-vous (par gestes, dessins, noms propres) prend sans doute une heure, mais pendant cette heure, pour un message qui se fût aboli en un instant s’il eût été parlé (tout à la fois essentiel et insignifiant), c’est tout le corps de l’autre qui a été connu, goûté, reçu et qui a déployé (sans fin véritable) son propre récit, son propre texte » (p. 22).

L’eau et le flocon. « Le plateau de repas semble un tableau des plus délicats : c’est un cadre qui contient sur fond sombre des objets variés (bols, boîtes, soucoupes, baguettes, menus tas d’aliments, un peu de gingembre gris, quelques brins de légumes orange, un fond de sauce brune), et comme ces récipients et ces morceaux de nourriture sont exigus et ténus, mais nombreux, on dirait que ces plateaux accomplissent la définition de la peinture, qui, selon Piero della Francesca, « n’est qu’une démonstration de surfaces et de corps devenant toujours plus petits ou plus grands suivant leur terme ». Cependant, un tel ordre, délicieux lorsqu’il apparaît, est destiné à être défait, refait selon le rythme même de l’alimentation ; ce qui était tableau figé au départ, devient établi ou échiquier, espace, non d’une vue, mais d’un faire ou d’un jeu ; la peinture n’était au fond qu’une palette (une surface de travail), dont vous allez jouer au fur et à mesure que vous mangerez, puisant ici une pincée de légumes, là de riz, là de condiment, là une gorgée de soupe, selon une alternance libre, à la façon d’un graphiste (précisément japonais), installé devant un jeu de godets et qui, tout à la fois, sait et hésite ; de la sorte, sans être niée ou diminuée (il ne s’agit pas d’une indifférence à l’égard de la nourriture, attitude toujours morale), l’alimentation reste empreinte d’une sorte de travail ou de jeu, qui porte moins sur la transformation de la matière première (objet propre de la cuisine ; mais la nourriture japonaise est peu cuisinée, les aliments arrivent naturels sur la table ; la seule opération qu’ils aient vraiment subie, c’est d’être découpés), que sur l’assemblage mouvant et comme inspiré d’éléments dont l’ordre de prélèvement n’est fixé par aucun protocole (vous pouvez alterner une gorgée de soupe, une bouchée de riz, une pincée de légumes) : tout le faire de la nourriture étant dans la composition, en composant vos prises, vous faites vous-même ce que vous mangez ; le mets n’est plus un produit réifié, dont la préparation est, chez nous, pudiquement éloignée dans le temps et dans l’espace (repas élaboré à l’avance derrière la cloison d’une cuisine, pièce secrète où tout est permis, pourvu que le produit n’en sorte que composé, orné, embaumé, fardé). D’où le caractère vivant (ce qui ne veut pas dire : naturel) de cette nourriture, qui semble en toutes saisons accomplir le vœu du poète : « Oh ! célébrer le printemps par des cuisines exquises… » (p. 24).

Baguettes. « L’accord de la nourriture orientale et de la baguette ne peut être seulement fonctionnel, instrumental ; les aliments sont coupés pour pouvoir être saisis par la baguette, mais aussi la baguette existe parce que les aliments sont coupés en petits morceaux ; un même mouvement, une même forme transcende la matière et son outil : la division.

La baguette a bien d’autres fonctions que de transporter la nourriture du plat à la bouche (qui est la moins pertinente, puisque c’est aussi celle des doigts et des fourchettes), et ces fonctions lui appartiennent en propre. Tout d’abord, la baguette – sa forme le dit assez – a une fonction déictique : elle montre la nourriture, désigne le fragment, fait exister par le geste même du choix, qui est l’index ; mais par là, au lieu que l’ingestion suive une sorte de séquence machinale, où l’on se bornerait à avaler peu à peu les parties d’un même plat, la baguette, désignant ce qu’elle choisit (et donc choisissant sur l’instant ceci et non cela), introduit dans l’usage de la nourriture, non un ordre, mais une fantaisie et comme une paresse : en tout cas, une opération intelligente, et non plus mécanique. Autre fonction de la double baguette, celle de pincer le fragment de nourriture (et non plus de l’agripper, comme font nos fourchettes) ; pincer est d’ailleurs un mot trop fort, trop agressif (c’est le mot des petites filles sournoises, des chirurgiens, des couturières, des caractères susceptibles) ; car l’aliment ne subit jamais une pression supérieure à ce qui est juste nécessaire pour le soulever et le transporter ; il y a dans le geste de la baguette, encore adouci par sa matière, bois ou laque, quelque chose de maternel, la retenue même, exactement mesurée, que l’on met à déplacer un enfant : une force (au sens opératoire du terme), non une pulsion ; c’est là tout un comportement à l’égard de la nourriture ; on le voit bien aux longues baguettes du cuisinier, qui servent, non à manger, mais à préparer les aliments : jamais l’instrument ne perce, ne coupe, ne fend, ne blesse, mais seulement prélève, retourne, transporte. Car la baguette (troisième fonction), pour diviser, sépare, écarte, chipote, au lieu de couper et d’agripper, à la façon de nos couverts ; elle ne violente jamais l’aliment : ou bien elle le démêle peu à peu (dans le cas des herbes), ou bien elle le défait (dans le cas des poissons, des anguilles), retrouvant ainsi les fissures naturelles de la matière (en cela bien plus proche du doigt primitif que du couteau). Enfin, et c’est peut-être sa plus belle fonction, la double baguette translate la nourriture, soit que, croisée comme deux mains, support et non plus pince, elle se glisse sous le flocon de riz et le tende, le monte jusqu’à la bouche du mangeur, soit que (par un geste millénaire de tout l’Orient) elle fasse glisser la neige alimentaire du bol aux lèvres, à la façon d’une pelle. Dans tous ces usages, dans tous les gestes qu’elle implique, la baguette s’oppose à notre couteau (et à son substitut prédateur, la fourchette) : elle est l’instrument alimentaire qui refuse de couper, d’agripper, de mutiler, de percer (gestes très limités, repoussés dans la préparation de la cuisine : le poissonnier qui dépiaute devant nous l’anguille vivante exorcise une fois pour toutes, dans un sacrifice préliminaire, le meurtre de la nourriture) ; par la baguette, la nourriture n’est plus une proie, à quoi l’on fait violence (viandes sur lesquelles on s’acharne), mais une substance harmonieusement transférée ; elle transforme la matière préalablement divisée en nourriture d’oiseau et le riz en flot de lait ; maternelle, elle conduit inlassablement le geste de la becquée, laissant à nos mœurs alimentaires, armées de piques et de couteaux, celui de la prédation » (p. 28-32).

Pachinko. « À quoi sert cet art ? à régler un circuit nutritif. La machine occidentale, elle, soutient un symbolisme de la pénétration : il s’agit, par un « coup » bien placé, de posséder la pin-up qui, tout éclairée sur le tableau de bord, aguiche et attend. Dans le Pachinko, nul sexe (au Japon – dans ce pays que j’appelle le Japon – la sexualité est dans le sexe, non ailleurs ; aux États-Unis, c’est le contraire : le sexe est partout, sauf dans la sexualité). Les appareils sont des mangeoires, alignées ; le joueur, d’un geste preste, renouvelé d’une façon si rapide qu’il en paraît ininterrompu, alimente la machine en billes ; il les enfourne, comme on gave une oie ; de temps en temps, la machine, comblée, lâche sa diarrhée de billes : pour quelques yens, le joueur est symboliquement éclaboussé d’argent. On comprend alors le sérieux d’un jeu qui oppose à la constriction de la richesse capitaliste, à la parcimonie constipée des salaires, la débâcle voluptueuse des billes d’argent, qui, d’un coup, emplissent la main du joueur » (p. 46).

Sans adresses. L’anonymat est suppléé par un certain nombre d’expédients (c’est du moins ainsi qu’ils nous apparaissent), dont la combinaison forme système. On peut figurer l’adresse par un schéma d’orientation (dessiné ou imprimé), sorte de relevé géographique qui situe le domicile à partir d’un repère connu, une gare par exemple (les habitants excellent à ces dessins impromptus, où l’on voit s’ébaucher, à même un bout de papier, une rue, un immeuble, un canal, une voie ferrée, une enseigne, et qui font de l’échange des adresses une communication délicate, où reprend place une vie du corps, un art du geste graphique : il est toujours savoureux de voir quelqu’un écrire, à plus forte raison dessiner : de toutes les fois où l’on m’a de la sorte communiqué une adresse, je retiens le geste de mon interlocuteur retournant son crayon pour frotter doucement, de la gomme placée à son extrémité, la courbe excessive d’une avenue, la jointure d’un viaduc ; bien que la gomme soit un objet contraire à la tradition graphique du Japon, il venait encore de ce geste quelque chose de paisible, de caressant et de sûr, comme si, même dans cet acte futile, le corps « travaillait avec plus de réserve que l’esprit », conformément au précepte de l’acteur Zeami ; la fabrication de l’adresse l’emportait de beaucoup sur l’adresse elle-même, et, fasciné, j’aurais souhaité que l’on mît des heures à me donner cette adresse) » (p. 52).

Les paquets. « Ou enfin (et surtout) : sans même tenir pour emblématique le jeu connu des boîtes japonaises, l’une logée dans l’autre jusqu’au vide, on peut déjà voir une véritable méditation sémantique dans le moindre paquet japonais. Géométrique, rigoureusement dessiné et pourtant toujours signé quelque part d’un pli, d’un nœud, asymétriques, par le soin, la technique même de sa confection, le jeu du carton, du bois, du papier, des rubans, il n’est plus l’accessoire passager de l’objet transporté, mais devient lui-même objet ; l’enveloppe, en soi, est consacrée comme chose précieuse, quoique gratuite ; le paquet est une pensée ; ainsi, dans une revue vaguement pornographique, l’image d’un jeune Japonais nu, ficelé très régulièrement comme un saucisson : l’intention sadique (bien plus affichée qu’accomplie) est naïvement – ou ironiquement – absorbée dans la pratique, non d’une passivité, mais d’un art extrême : celui du paquet, du cordage » (p. 64).

« Ainsi la boîte joue au signe : comme enveloppe, écran, masque, elle vaut pour ce qu’elle cache, protège, et cependant désigne : elle donne le change, si l’on veut bien prendre cette expression dans son double sens, monétaire et psychologique ; mais cela même qu’elle renferme et signifie, est très longtemps remis à plus tard, comme si la fonction du paquet n’était pas de protéger dans l’espace mais de renvoyer dans le temps ; c’est dans l’enveloppe que semble s’investir le travail de la confection (du faire), mais par là même l’objet perd de son existence, il devient mirage : d’enveloppe en enveloppe, le signifié fuit, et lorsque enfin on le tient (il y a toujours un petit quelque chose dans le paquet), il apparaît insignifiant, dérisoire, vil : le plaisir, champ du signifiant, a été pris : le paquet n’est pas vide, mais vidé : trouver l’objet qui est dans le paquet ou le signifié qui est dans le signe, c’est le jeter : ce que les Japonais transportent, avec une énergie formicante, ce sont en somme des signes vides » (p. 65).

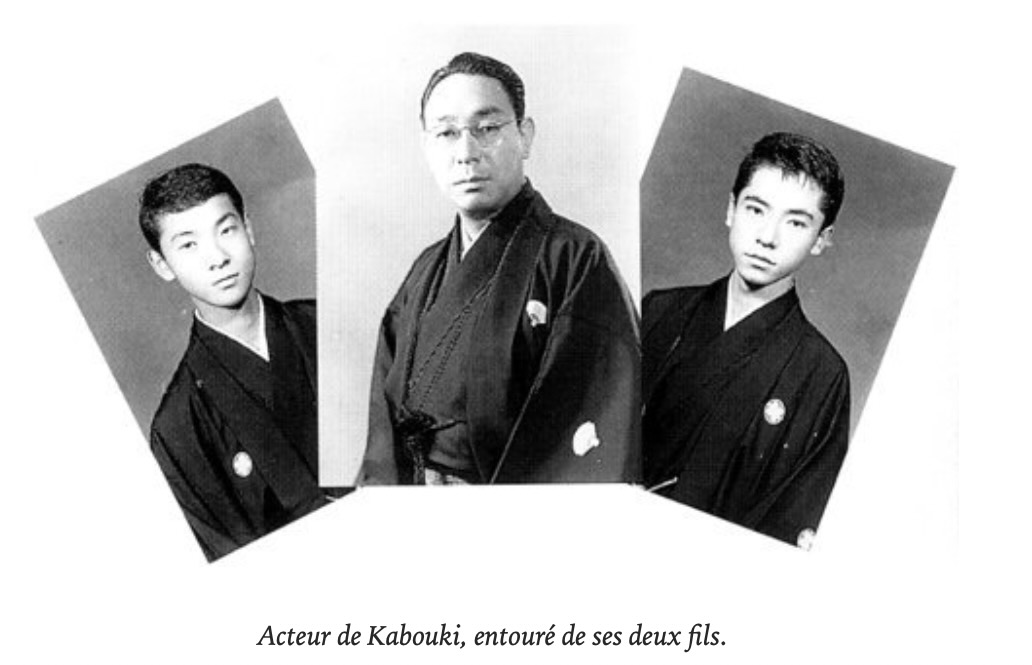

Travesti. « Le travesti oriental ne copie pas la Femme, il la signifie : il ne s’empoisse pas dans son modèle, il se détache de son signifié : la Féminité est donnée à lire, non à voir : translation, non transgression ; le signe passe du grand rôle féminin au quinquagénaire père de famille : c’est le même homme, mais où commence la métaphore ? »

Courbettes. Pourquoi en Occident, la politesse est-elle considérée avec suspicion ? Pourquoi la courtoisie y passe-t-elle pour une distance (sinon même une fuite) ou une hypocrisie Pourquoi un rapport « informel » (comme on dit ici avec gourmandise) est-il plus souhaitable qu’un rapport codé ?

L’impolitesse de l’Occident repose sur une certaine mythologie de la « personne› ». Topologiquement, l’homme occidental est réputé double, composé d’un « extérieur› », social, factice, faux, et d’un « intérieur› », personnel, authentique (lieu de la communication divine). Selon ce dessin, la « personne› » humaine est ce lieu empli de nature (ou de divinité, ou de culpabilité), ceinturé, clos par une enveloppe sociale peu estimée : le geste poli (lorsqu’il est postulé) est le signe de respect échangé d’une plénitude à l’autre, à travers la limite mondaine (c’est-à-dire en dépit et par l’intermédiaire de cette limite). Cependant, dès lors que c’est l’intérieur de la « personne » qui est jugé respectable, il est logique de reconnaître mieux cette personne en déniant tout intérêt à son enveloppe mondaine : c’est donc le rapport prétendument franc, brutal, nu, mutilé (pense-t-on) de toute signalétique, indifférent à tout code intermédiaire, qui respectera le mieux le prix individuel de l’autre : être impoli, c’est être vrai, dit logiquement la morale occidentale. Car s’il y a bien une « personne » humaine (dense, pleine, centrée, sacrée), c’est sans doute elle que, dans un premier mouvement, l’on prétend « saluer » (de la tête. des lèvres, du corps) ; mais ma propre personne, entrant inévitablement en lutte avec la plénitude de l’autre, ne pourra se faire reconnaître qu’en rejetant toute médiation du factice et en affirmant l’intégrité (mot justement ambigu : physique et moral) de son « intérieur » : et dans un second temps, je réduirai mon salut, je feindrai de le rendre naturel, spontané, débarrassé, purifié de tout code : je serai à peine gracieux, ou gracieux selon une fantaisie apparemment inventée, comme la princesse de Parme (chez Proust) signalant l’ampleur de ses revenus et la hauteur de son rang (c’est-a-dire son mode d’être « pleine » de choses et de se constituer en personne), non par la raideur distante de l’abord, mais par la « simplicité » voulue de ses manières : combien je suis simple, combien je suis gracieux, combien je suis franc, combien je suis quelqu’un, c’est ce que dit l’impolitesse de l’Occidental.

L’autre politesse, par la minutie de ses codes, le graphisme net de ses gestes, et alors même qu’elle nous apparaît exagérément respectueuse (c’est-à-dire, à nos yeux, « humiliante ») parce que nous la lisons à notre habitude selon une métaphysique de la personne, cette politesse est un certain exercice du vide (comme on peut l’attendre d’un code fort, mais signifiant « rien »). Deux corps s’inclinent très bas l’un devant l’autre (les bras, les genoux, la tête restant toujours à une place réglée), selon des degrés de profondeur subtilement codés. Ou encore (sur une image ancienne) : pour offrir un cadeau, je m’aplatis, courbé jusqu’à l’incrustation, et pour me répondre, mon partenaire en fait autant : une même ligne basse, celle du sol, joint l’offrant, le recevant et l’enjeu du protocole, boîte qui peut-être ne contient rien - ou si peu de chose ; une forme graphique (inscrite dans l’espace de la pièce) est de la sorte donnée à l’acte d’échange, en qui, par cette forme, s’annule toute avidité (le cadeau reste suspendu entre deux disparitions). Le salut peut être ici soustrait à toute humiliation ou à toute vanité, parce qu’à la lettre il ne salue personne ; il n’est pas le signe d’une communication, surveillée, condescendante et précautionneuse, entre deux autarcies, deux empires personnels (chacun régnant sur son Moi, petit domaine dont il a la « clef ») : il n’est que le trait d’un réseau de formes où rien n’est arrêté, noué, profond. Qui salue qui ? Seule une telle question justifie le salut, l’incline jusqu’à la courbette, l’aplatissement fait triompher en lui, non le sens, mais le graphisme, et donne à une posture que nous lisons comme excessive, la retenue même d’un geste dont tout signifié est inconcevablement absent. La Forme est Vide. dit - et redit - un mot bouddhiste. C’est ce qu’énoncent. à travers une pratique des formes (mot dont le sens plastique et le sens mondain sont ici indissociables) la politesse du salut, la courbure de deux corps qui s’écrivent mais ne se prosternent pas. Nos habitudes de parler sont très vicieuses. car si je dis que là-bas la politesse est une religion, je fais entendre qu’il y a en elle quelque chose de sacré ; l’expression doit être dévoyée de façon à suggérer que la religion n’est là-bas qu’une politesse, ou mieux encore : que la religion a été remplacée par la politesse » (pp. 87-92).

L’exemption du sens. « La justesse du haïku (qui n’est nullement peinture exacte du réel, mais adéquation du signifiant et du signifié, suppression des marges, bavures et interstices qui d’ordinaire excèdent ou ajourent le rapport sémantique), cette justesse a évidemment quelque chose de musical (musique des sens, et non forcément des sons) : le haïku a la pureté, la sphéricité et le vide même d’une note de musique ; c’est peut-être pour cela qu’il se dit deux fois, en écho ; ne dire qu’une fois cette parole exquise, ce serait attacher un sens à la surprise, à la pointe, à la soudaineté de la perfection ; le dire plusieurs fois, ce serait postuler que le sens est à découvrir, simuler la profondeur ; entre les deux, ni singulier ni profond, l’écho ne fait que tirer un trait sous la nullité du sens » (p. 102).

Le visage écrit. « le travesti (puisque les rôles de femmes sont tenus par des hommes) n’est pas un garçon fardé en femme, à grand renfort de nuances, de touches véristes, de simulations coûteuses, mais un pur signifiant dont le dessous (la vérité) n’est ni clandestin (jalousement masqué) ni subrepticement signé (par un clin d’œil loustic à la virilité du support, comme il arrive aux travestis occidentaux, blondes opulentes dont la main triviale ou le grand pied viennent infailliblement démentir la poitrine hormonale) : simplement absenté ; l’acteur, dans son visage, ne joue pas à la femme, ni ne la copie, mais seulement la signifie ; si, comme dit Mallarmé, l’écriture est faite « des gestes de l’idée », le travesti est ici le geste de la féminité, non son plagiat ; il s’ensuit qu’il n’est nullement remarquable, c’est-à-dire nullement marqué (chose inconcevable en Occident, où le travestissement est déjà, en soi, mal conçu et mal supporté, purement transgressif), de voir un acteur de cinquante ans (fort célèbre et honoré) jouer le rôle d’une jeune femme amoureuse et effarouchée ; car la jeunesse, pas plus que la féminité, n’est ici une essence naturelle, après la vérité de laquelle on court éperdument ; le raffinement du code, sa précision, indifférente à toute copie liée, de type organique (susciter le corps réel, physique d’une jeune femme) ont pour effet – ou justification – d’absorber et d’évanouir tout le réel féminin dans la diffraction subtile du signifiant : signifiée, mais non représentée, la Femme est une idée (non une nature) ; comme telle, elle est ramenée dans le jeu classificateur et dans la vérité de sa pure différence : le travesti occidental veut être une femme, l’acteur oriental ne cherche rien d’autre qu’à combiner les signes de la Femme » (p. 126).

Des millions de corps. « Un Français (sauf s’il est à l’étranger) ne peut classer les visages français ; il perçoit sans doute des figures communes, mais l’abstraction de ces visages répétés (qui est la classe à laquelle ils appartiennent) lui échappe. Le corps de ses compatriotes, invisible par situation quotidienne, est une parole qu’il ne peut rattacher à aucun code ; le déjà vu des visages n’a pour lui aucune valeur intellectuelle ; la beauté, s’il la rencontre, n’est jamais pour lui une essence, le sommet ou l’accomplissement d’une recherche, le fruit d’une maturation intelligible de l’espèce, mais seulement un hasard, une protubérance de la platitude, un écart de la répétition. Inversement, ce même Français, s’il voit un Japonais à Paris, le perçoit sous la pure abstraction de sa race (à supposer qu’il ne voie simplement en lui un Asiatique) ; entre ces très rares corps japonais, il ne peut introduire aucune différence ; bien plus : après avoir unifié la race japonaise sous un seul type, il rapporte abusivement ce type à l’image culturelle qu’il a du Japonais, telle qu’il l’a construite à partir, non point même des films, car ces films ne lui ont présenté que des êtres anachroniques, paysans ou samouraïs, qui appartiennent moins au « Japon » qu’à l’objet : « film japonais », mais de quelques photographies de presse, de quelques flashes d’actualité ; et ce Japonais archétypique est assez lamentable : c’est un être menu, à lunettes, sans âge, au vêtement correct et terne, petit employé d’un pays grégaire.

Au Japon, tout change : le néant ou l’excès du code exotique, auxquels est condamné chez lui le Français en proie à l’étranger (dont il ne parvient pas à faire de l’étrange), s’absorbe dans une dialectique nouvelle de la parole et de la langue, de la série et de l’individu, du corps et de la race (on peut parler à la lettre de dialectique, puisque ce que l’arrivée au Japon vous dévoile, d’un seul et vaste coup, c’est la transformation de la qualité par la quantité, du petit fonctionnaire en diversité exubérante). La découverte est prodigieuse : les rues, les magasins, les bars, les cinémas, les trains déplient l’immense dictionnaire des visages et des silhouettes, où chaque corps (chaque mot) ne veut dire que lui-même et renvoie cependant à une classe ; ainsi a-t-on à la fois la volupté d’une rencontre (avec la fragilité, la singularité) et l’illumination d’un type (le félin, le paysan, le rond comme une pomme rouge, le sauvage, le lapon, l’intellectuel, l’endormi, le lunaire, le rayonnant, le pensif), source d’une jubilation intellectuelle, puisque l’immaîtrisable est maîtrisé. Immergé dans ce peuple de cent millions de corps (on préférera cette comptabilité à celle des « âmes »), on échappe à la double platitude de la diversité absolue, qui n’est finalement que répétition pure (c’est le cas du Français en proie à ses compatriotes) et de la classe unique, mutilée de toute différence (c’est le cas du Japonais petit fonctionnaire, tel qu’on croit le voir en Europe). Cependant, ici comme dans d’autres ensembles sémantiques, le système vaut par ses points de fuite : un type s’impose et néanmoins ses individus ne sont jamais trouvés côte à côte ; à chaque population que le lieu public vous découvre, analogue en cela à la phrase, vous saisissez des signes singuliers mais connus, des corps neufs mais virtuellement répétés ; dans une telle scène, jamais à la fois deux endormis ou deux rayonnants, et cependant l’un et l’autre rejoignent une connaissance : le stéréotype est déjoué mais l’intelligible est préservé. Ou encore – autre fuite du code – des combinaisons inattendues sont découvertes : le sauvage et le féminin coïncident, le lisse et l’ébouriffé, le dandy et l’étudiant, etc., produisant, dans la série, des départs nouveaux, des ramifications à la fois claires et inépuisables. On dirait que le Japon impose la même dialectique à ses corps qu’à ses objets : voyez le rayon des mouchoirs dans un grand magasin : innombrables, tous dissemblables et cependant nulle intolérance à la série, nulle subversion de l’ordre. Ou encore les haïku : combien de haïku dans l’histoire du Japon ? Ils disent tous la même chose : la saison, la végétation, la mer, le village, la silhouette, et cependant chacun est à sa manière un événement irréductible. Ou encore les signes idéographiques : logiquement inclassables, puisqu’ils échappent à un ordre phonétique arbitraire mais limité, donc mémorable (l’alphabet) et cependant classés dans des dictionnaires, où ce sont – admirable présence du corps dans l’écriture et le classement – le nombre et l’ordre des gestes nécessaires au tracé de l’idéogramme qui déterminent la typologie des signes. De même les corps : tous japonais (et non : asiatiques), formant un corps général (mais non pas global, comme on le croit de loin), et pourtant vaste tribu de corps différents, dont chacun renvoie à une classe, qui fuit, sans désordre, vers un ordre interminable ; en un mot : ouverts, au dernier moment, comme un système logique » (p. 131 sq).

Le cabinet des signes. « Regardez le cabinet des Signes (qui était l’habitat mallarméen) […] il n’y a en lui de place pour aucun meuble (mot bien paradoxal puisqu’il désigne ordinairement une propriété fort peu mobile, dont on fait tout pour qu’elle dure : chez nous, le meuble a une vocation immobilière, alors qu’au Japon, la maison, souvent déconstruite, est à peine plus qu’un élément mobilier) ; dans le corridor, comme dans l’idéale maison japonaise, privé de meubles (ou aux meubles raréfiés), il n’y a aucun lieu qui désigne la moindre propriété : ni siège, ni lit, ni table d’où le corps puisse se constituer en sujet (ou maître) d’un espace : le centre est refusé (brûlante frustration pour l’homme occidental, nanti partout de son fauteuil, de son lit, propriétaire d’un emplacement domestique). Incentré, l’espace est aussi réversible : vous pouvez retourner le corridor de Shikidai et rien ne se passera, sinon une inversion sans conséquence du haut et du bas, de la droite et de la gauche : le contenu est congédié sans retour : que l’on passe, traverse ou s’asseye à même le plancher (ou le plafond, si vous retournez l’image), il n’y a rien à saisir » (p. 152).

Quelques mots sur les « images » pour terminer. Elles sont fort diverses, photos professionnelles ou amateur, coupures de presse, calligraphies, dessins, etc. Plusieurs sont empruntées à Daniel Cordier ou à Nicolas Bouvier. Deux photos presque identiques de l’acteur (et surtout chanteur d’après Wikipédia) Kazuo Funaki (né en 1944, donc 26 ans à la parution du livre), ouvrent et ferment le livre. Aveu d’amour pour le beau jeune homme ? La différence entre les deux photos est que celle de la fin entrouvre les lèvres (ci-dessus), alors que la première présentait des lèvres closes. Signe, sans doute, d’un début d’ouverture du « signe » ? Si vous avez la curiosité de rechercher des photos de Kazuo Funaki, vous trouverez un défaut de dentition rare chez une vedette de la chanson, affiché pourtant sur maintes pochettes de disques. S’agit-il du même ? La bouche de l’homme sur la photo est si peu ouverte qu’il est impossible de décider. Je suis renvoyé aux propos de Barthes sur les Japonais : je suis bien incapable de le dire. Y aurait-il deux chanteurs de ce nom ? On trouve fort peu de choses sur le lien entre cet homme et Barthes.

– Lire un article de Charlie Mansfield pour Lire : « L’empire des signes de Barthes comme écriture de voyage ».

– Lire mon voyage au Japon.

Voir en ligne : Le Japon de Roland Barthes : L’empire des signes, par Philippe Sollers

© altersexualite.com 2022

Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.

altersexualite.com

altersexualite.com